Катамнез по сотням комбатантов (с ПТСР и без)

Заголовок простыми словами: как живётся участникам боевых действий после возвращения домой из-за ленточки?

Обследованы 654 комбатанта МВД по Кировской области — участников командировок в районы Северо-Кавказского региона (СКР) со сложной оперативной обстановкой в период с 2007 по 2012 год.

Социально-психологические аспекты адаптации полицейских спецподразделений

Соловьев Андрей Горгоньевич, Ичитовкина Е.Г., Злоказова М.В.

Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск

Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел России по Кировской области

Кировская государственная медицинская академия, г. Киров

ВАКовский журнал

Экология человека

2014

Читаем:

Под воздействием экстремальных условий службы у комбатантов формируется новая система ценностей, перенос «боевых моделей реагирования» в мирную жизнь, снижающих адаптационные возможности социального взаимодействия личности с обществом.

Полицейские и их руководство часто отрицают проблемы психологического и социального неблагополучия, что в дальнейшем приводит к формированию не только выраженных комбатантных акцентуаций личности, но и, в ряде случаев, пограничных психических расстройств (ППР).

Самым распространенным способом снятия эмоционального напряжения среди данной категории лиц является употребление алкоголя, приводящее в последующем к серьезным проблемам в семье и на службе.

Обследованы 654 комбатанта МВД по Кировской области — участников командировок в районы Северо-Кавказского региона (СКР) со сложной оперативной обстановкой в период с 2007 по 2012 год. Все обследуемые были разделены на две группы.

В первую (группа I) отнесены 305 комбатантов с наличием ППР в анамнезе:

166 человек, или 54,4 %, с расстройствами адаптации и

139 человек, 45,6 %, с посттравматическим стрессовым расстройством,

обратившиеся за помощью и прошедшие курс терапии в рамках медико-психологической реабилитации;

средний возраст (35,2 + 1,3) года, стаж службы (10,0 ± 1,1) года, количество командировок в СКР 5,3 ± 1,1.

Вторую (группа II) составили 349 комбатантов, не обращавшиеся за помощью,

средний возраст (35,3 ± 1,2) года, стаж службы (10,0 ± 1,3) года, количество командировок в СКР 5,5 ± 1,1.

Значимых различий между сотрудниками подразделений по указанным параметрам не было.

Клинико-катамнестический метод исследования включал сбор катамнеза, динамический анализ архивных протоколов психологического исследования Центра психологической диагностики Медико-санитарной части МВД России по Кировской области. Нами использованы экспериментально-психологическая методика В. В. Бойко для определения наличия синдрома «эмоционального выгорания», методика изучения акцентуаций личности К. Леонгарда в модификации С. Шмишека.

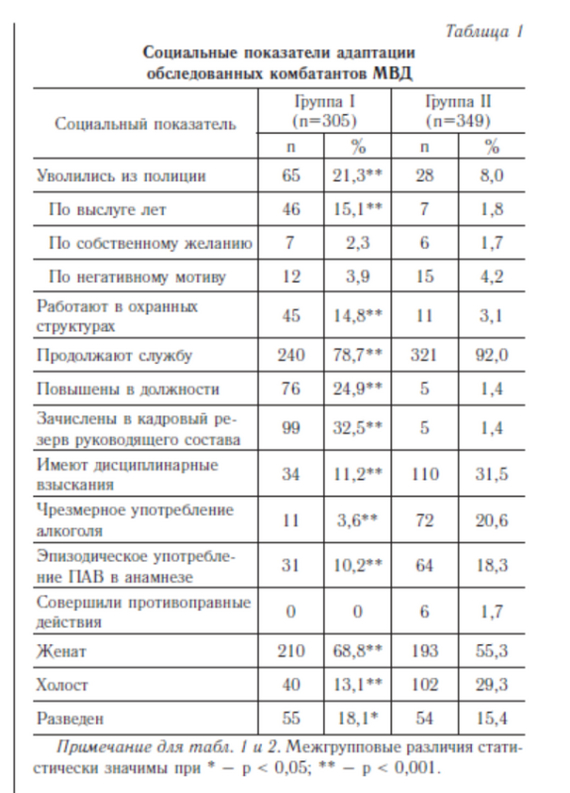

Давайте посмотрим на сравнительную таблицу:

Как видите, "биографический трек" после возвращения имеет кое-какие различия.

А как же характер? Личностный профиль пострадавших от посттравмы всё-таки имеет значение.

В исследовании были выявлены различия между группами по методике изучения акцентуаций личности К. Леонгарда.

Ведущими у комбатантов группы I являлись тревожный, застревающий, педантичный и эмотивный типы акцентуации,

что характеризует их как «сверхнастороженных» людей с повышенной аффективно-тревожной настроенностью, склонных к фиксации на проблемах любого характера; при этом им свойственна гиперответственность, чувствительность к средовым воздействиям и склонность к глубоким переживаниям по малозначимому поводу, а также риск формирования психосоматических заболеваний.

У комбатантов группы II преобладали демонстративный, гипертимный и возбудимый типы акцентуаций. Для них были свойственны постоянно повышенный фон настроения в сочетании с жаждой деятельности, высокой активностью, предприимчивостью, повышенной способностью к вытеснению негативных переживаний, импульсивность, ослабление контроля над влечениями, недостаточная продуманность действий, отсутствие фиксации на негативных событиях, что в совокупности может свидетельствовать о формировании «комбатантной акцентуации личности» и являться фоном не только для социально-психологической дезадаптации, но и для формирования ППР.

Вывод. Посттравма - не приговор.

Результаты исследования катамнеза показали, что социальная адаптация полицейских, получавших терапию в связи с наличием ППР в анамнезе, в большинстве случаев имеет позитивный характер и проявляется успешным продолжением службы, низким количеством дисциплинарных нарушений, редким употреблением алкоголя, стабильными семейными отношениями.

Опросник на эмоциональное выгорание не "выловил" в материале каких-либо статистически значимых различий.