Все не по Бисмарку. Скандал в ООН как поражение.

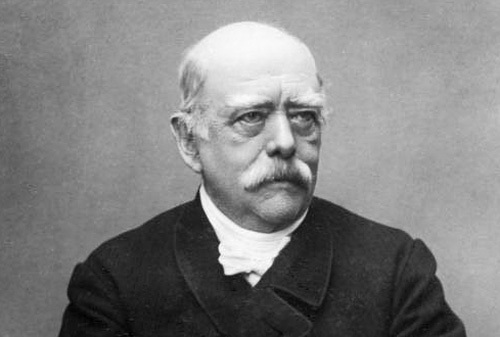

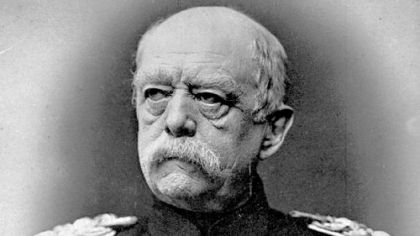

Золотым веком дипломатии по праву можно считать XIX век, а лучшим представителем этого века, безусловно, является канцлер Германии Отто фон Бисмарк. По выходе в отставку Бисмарк написал мемуары, в которых он рассказывает о своём опыте дипломатической службы и высказывает очень ценные мысли о дипломатическом искусстве. Неудивительно, что свою книгу он озаглавил «Мысли и воспоминания», ибо мыслей там больше, чем воспоминаний.

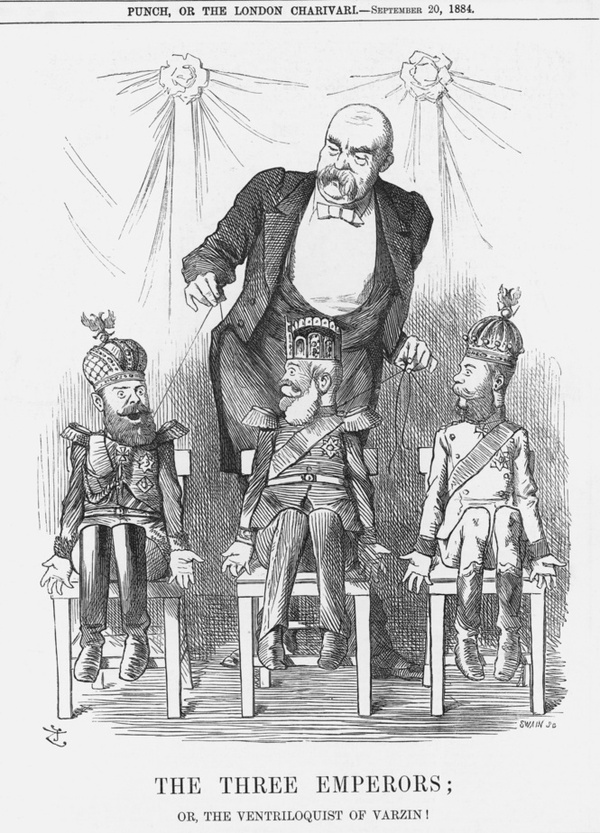

Глядя на демарш представителей трёх западных держав, вспоминается цитата из книги Бисмарка, которую надо бы отлить в бронзе и повесить в кабинетах всех министров иностранных дел. В этой цитате отражено не только кредо самого железного канцлера, но и дан завет всем дипломатам на все века. Позволю себе привести эти слова полностью:

Из письма к Герлаху:

Мое понятие о долге не позволяет мне оправдывать ни в себе, ни в других проявлений симпатий и антипатий к иностранным державам и лицам при исполнении служебных обязанностей на поприще внешней политики, ибо в этом таится зародыш неверности по отношению к монарху или стране, которой мы служим, в особенности если начинают ставить в зависимость от этого уже существующие дипломатические отношения и поддержание согласия в мирное время; тут уж, по-моему, прекращается всякая политика, а действует просто личный произвол. Подчинять интересы отечества личным чувствам любви или ненависти к чужому не в праве, по моему убеждению, даже король; однако он несет ответственность перед Богом, а не передо мною, поэтому я не касаюсь этого вопроса.

Можно понять неприязнь Вашингтона, Лондона и Парижа по отношению к Башару Асаду и его представителю в ООН, но нельзя ничем оправдать то, что свою неприязнь представители Запада ставят выше всего. Можно понять их бешенство от того, что спустя пять лет ненавистный Западом Асад до сих пор жив и до сих пор служит своей стране на посту президента, а верная ему армия отражает атаки и террористов, и вооружаемой Западом т.н. оппозиции. Но нельзя оправдать того, что они дали волю своей страсти в месте, предназначенном для того, чтобы слушать даже то, что неприятно.

Кстати, назначение истеричной Саманты Пауэр представителем США в ООН говорит о том, что в США отсутствует культура и школа дипломатии. Впрочем, к этой мысли приводит и назначения послов в разных странах и их беззастенчивые вмешательства во внутренние дела этих стран. Единственное, что может отчасти оправдать Вашингтон, это относительная молодость США на внешнеполитической арене.

Дипломатией Америка серьёзно занялась только во время Второй мировой войны, а особенно после неё в период Холодной войны. США упустили шанс ядерного разгрома СССР, когда у Советского Союза ещё не было атомного оружия и средств его доставки. С достижением же ядерного паритета американцам пришлось учиться договариваться. Блестящим экзаменом на эту способность стал Карибский кризис. К счастью для всего мира, Хрущёв и Кеннеди договорились.

После распада Советского Союза Соединённые Штаты остались единственной сверхдержавой и, видимо, в Вашингтоне решили, что если сила есть, ума не надо. Вся американская дипломатия в постсоветскую эпоху строилась на бескомпромиссном навязывании другим американского варианта под угрозой силового решения разногласий, создаваемых, между прочим, самими же Штатами на пустом месте.

И, вдруг, случилось непредвиденное. Россия, которую все списали со счетов, возродилась и стала отстаивать свои национальные интересы. С Россией сложно разговаривать с позиции силы, а, значит, нужно договариваться и находить компромиссы, от чего Вашингтон за время своей гегемонии совершенно отвык. Отсюда и бешенство в осознании своего бессилия. Можно же вспомнить и предыдущий эпизод, когда Саманта Пауэр покинула своё место в Совбезе во время доклада представителя России и пошла общаться с журналистами.

http://balalaika24.ru/politics/vse-ne-po-bismarku-skandal-v-...

http://politobzor.net/show-107519-vse-ne-po-bismarku-skandal...

Мудрые цитаты двух великих германцев.

Если бы наши солдаты понимали, за что мы воюем, то нельзя было бы вести ни одной войны.

©Фридрих ||.

Горе тому правителю, который не найдет такое оправдание для войны, которое сохранит свой смысл после неё.

©Отто Фон Бисмарк.

Всякий, кто хоть раз заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну.

©Бисмарк.

Превентивная война — самоубийство из-за страха смерти. (Превентивная война -- война из-за страха нападения).

©Бисмарк.

Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению Пруссии? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки писали бы меньше законов и больше думали.

©Бисмарк.

[Фридрих Великий на ложе смерти]

Я устал управлять рабами.

Человеку никогда не в силах переделать природу, но зато он всегда способен возделать под собой землю, чтобы прокормить себя и свою семью.

©Фридрих ||.

«Русский Бисмарк»: прагматический экскурс в политическую мифологию

РI: В нашем обсуждении судьбы германского консерватизма на первый план непроизвольно вышла фигура “железного канцлера” Отто фон Бисмарка. Россия издавна с интересом и настороженностью смотрела на фигуру великого немецкого государственного деятеля. С ним хотели дружить, у него пытались учиться, ему стремились подражать. Одно время в нем видели лучшего друга России, того, кто сможет понять, что славянство имеет такие же права на национальное единство, как и немцы, и что Россия призвана сыграть ту же роль в судьбе славянского племени, какую Пруссия сыграла в истории Германии. Потом надежды сменились разочарованиями, однако, еще долгое время многие русские общественные деятели продолжали видеть в Бисмарке образец «государственного мужа». Именно с Бисмарком доброжелатели сравнивали и Витте, и Столыпина. Наверное, и сегодня в России нельзя сделать более лестный комплимент отечественному политику, чем сравнить его с «железным канцлером». Этому русскому мифу о Бисмарке, переходящему логично в мечту о «русском Бисмарке», посвящает свою новую статью заместитель главного редактора сайта «Русская idea», философ Василий Ванчугов.

***

В 1876 году Николай Лесков публикует повесть «Железная воля», основанную на противопоставлении русского и немецкого национальных характеров, где «железная воля», хотя и с долей иронии, обозначала волевые качества немецкого народа.

В тот же год Федор Достоевский, описывая свойства немецкого характера, заметил, что «народ этот слишком многим может похвалиться в сравнении с какими бы то ни было нациями», а подводя итоги франко-прусской войны (1870—1871), выделил: «Этот народ победил такого врага, который почти всех всегда побеждал… Он не мог не победить вследствие образцового устройства своей бесчисленной армии и своеобразного пересоздания ее на совершенно новых началах и, кроме того, имея такого предводителя во главе». Писатель имел в виду канцлера Германии — Бисмарка — «единственного политика в Европе, проникающего гениальным взглядом в самую глубь фактов» 1.

Также стоит отметить роман Достоевского «Подросток» (1875), где главный герой рассуждает о том, что «идея Бисмарка вмиг стала гениальною, а сам Бисмарк — гением» 2.

Бисмарк к тому времени проделал огромную работу по объединению Германии, полагаясь в политике на «железо и кровь» (Eisen und Blut). «Не на либерализм Пруссии взирает Германия, а на ее власть — отметил он 30 сентября 1862 года в речи перед бюджетным комитетом парламента… Пруссия должна собрать свои силы и сохранить их до благоприятного момента, который несколько раз уже был упущен. Границы Пруссии в соответствии с Венскими соглашениями не благоприятствуют нормальной жизни государства; не речами и решениями большинства, решаются важные вопросы современности — это была крупная ошибка 1848 и 1849 годов, — а железом и кровью».

Характеризуя личность канцлера, Федор Тютчев, в письме к Е.Э. Трубецкой в 1867 году, отметил, что даже «лютейшие враги политики Бисмарка не откажут ему в своем уважении, ибо видят в нем самого энергичного, самого убежденного выразителя национальной идеи», в то время как наше «бурное миротворчество» не принесет нам ничего, кроме издевательских свистков

Федор Иванович Тютчев — поэт, дипломат, геополитик

В то время как Бисмарк приступил к созданию Великой Германии, к востоку от Европы набирало силу движение, которое «железом и кровью» намеревалось развалить Российскую империю. В середине мая 1862 года по Петербургу распространялась прокламация «Молодая Россия», в которой народ призывался к цареубийству и истреблению правящих классов, а также осмеивались религия, семья и брак. Чтобы спровоцировать народ на выступления, представители «Молодой России» призывали к организации массовых пожаров. И пожары действительно начались в Петербурге пару дней спустя. В сентябре к ним добавились студенческие волнения, перекинувшиеся на Москву и Казань.

В начале апреля 1866 года выстрел Дмитрия Каракозова, через три года Сергеем Нечаевым основано общество «Народная расправа», составлен список кандидатов на уничтожение, а вскоре последовало и убийство члена организации — студента, отказавшегося подчиниться Нечаеву. В 1878 году выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника Трепова, затем покушение на главу жандармерии Одессы, на прокурора Киева, на агента сыскной полиции, в августе в центре Петербурга закололи шефа жандармов.

В июне следующего года, в результате раскола «Земли и воли», была создана партия «Народная воля», с упором на террор, целью которого была дезорганизация правительства и возбуждение народных масс. Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор и царю, за Александром II была устроена настоящая «охота»: три попытки устроить крушение царского поезда, осенью 1879 года, 5 февраля 1880 года Степан Халтурин произвел взрыв в Зимнем дворце, в результате которого хотя император и не пострадал, зато было убито и ранено несколько десятков человек.

Но 1 марта 1881 года бомба, брошенная в Александра II, исполнила приговор, смертельно ранив императора. После цареубийства Исполнительный комитет «Народной воли» предъявил ультиматум и Александру III.

Впрочем, в Германии также было неспокойно. В 1878 году Максом Хеделем совершено покушение на императора Германии Вильгельма I, и хотя он не пострадал тогда, менее чем через месяц император был серьезно ранен в результате нового покушения. «Железный канцлер» Бисмарк воспринял эти инциденты как угрозу государству со стороны социал-демократии, и спустя восемь дней после второго покушения представил в рейхстаг проект закона о запрещении партии.

В октябре 1878 года рейхстаг принял во втором чтении «Закон против общественно опасных устремлений социал-демократии», который запрещал все социал-демократические, социалистические или коммунистические объединения, собрания и печатные издания, однако оставлял возможность выборов социалистов в рейхстаг. Эту инициативу Бисмарка вновь положительно оценил в «Дневнике писателя» Достоевский, полагая, что «железный канцлер» противится тем самым обезличиванию национального начала и угрозе уничтожения национальности, которые несли с собой социалистические идеи, в то время как именно в принципе национальности и заключалась основная идея объединения Германии.

До 1878 года Бисмарк воспринимался как сторонник союза Германии и России, за что подвергался критике лидерами оппозиции. Однако опасность усиления российского влияния в Европе в результате победы в русско-турецкой войне (1877—1878) подвигла его к сближению с Австрией, превратив в сторонника жестких отношений с Россией.

После конгресса в Берлине наши отношения быстро испортились, и в российской прессе появились обвинения Бисмарка в неблагодарности, поскольку он забыл о том, как Россия помогла Пруссии своим благожелательным нейтралитетом в 1870—1871 гг., когда та громила Францию. Вскоре и российские поклонники Бисмарка стали выражать негодование. Так Софья Ивановна Смирнова-Сазонова в своем дневнике за 1880 год отметила 1 марта, что Достоевский называет Бисмарка «глупцом». Но «железный канцлер» продолжал владеть умами россиян, что в шутливом виде представлено в рассказе Антона Чехова «Двое в одном» (1883), где один из героев, рассуждая в трамвае о смерти Гамбетты, заявляет, что «это было выгодно Бисмарку»

В августе 1885 года, когда в Кремзире состоялась встреча российского и австрийского императоров, князь Владимир Мещерский записал слова, приписываемые Бисмарку, которые ему привел в разговоре министр иностранных дел Николай Гирс: «На вопрос: a quoi pensez vous done? (о чем вы думаете?) — заданный Бисмарку, он будто ответил: je pense a faire une Autriche slave et une Russie allemande (Я думаю, как бы сделать славянскою Австрию и немецкою Россию)» 5. Таким образом он выразил свое желание о привнесении в Россию «железной воли» Германии. Для многих россиян воплощением этой воли был Бисмарк, воспринимаемый политик, достойный подражания всеми, кто озабочен сохранением и усилением Российской империи. И словно упреждая от подобного искушения, Владимир Соловьев в первом выпуске «Национального вопроса в России» отмечал («Что требуется от русской партии?»): если в Германии «откровение национального духа» в философии Гегеля признало государственность за окончательную цель всемирной истории и за высшее объективное проявление человечества; если в согласии с этим национальная патриотическая партия в Германии есть исключительно государственная, и ее вождь — Бисмарк — считает все позволенным для внешнего усиления и сплочения государства, — то для русской партии, если ее члены непременно хотят быть подражателями, ничто не препятствует возможности «перенести к себе государственную идею и политические приемы кн. Бисмарка».

Однако Вл. Соловьев предлагает другой способ достижения цели, и вместо копирования приемов Бисмарка, ведущих к слиянию государства и нации, к созданию национального и националистического государства, сосредоточиться «на духовном освобождении России». А чуть позже, в статье «Поэзия Ф. И. Тютчева» (1895), отталкиваясь от творческого отклика Тютчева на изречения Бисмарк 6, Вл. Соловьев вновь убеждает соотечественников в том, что «великое призвание России предписывает ей держаться единства, основанного на духовных началах; не гнилою тяжестью земного оружия должна она облечься, а «чистою ризою Христовою»».

Владимир Сергеевич Соловьев — философ, визионер, публицист

«Железный канцлер» воспринимался у нас как «идеальный пруссак», как чистое воплощение германского менталитета. Но, в зависимости от партийной принадлежности, одними он ставился в пример, другими представлялся отрицательным героем, на которого ни в коем случае не следует равняться. Николай Бердяев относил его к людям «демократического типа» («Философия свободного духа»), то есть лидером, обращенным к массам, к созданию жизни для среднего человека, для коллектива, обладающим для защиты от агрессивной среды «толстой кожей и упрощенной психеей», а Константин Леонтьев («Владимир Соловьев против Данилевского», 1888), подчеркивая масштаб личности «железного канцлера», отмечал, что за величественной фигурой Бисмарка долгое время не замечали слабые стороны построенного им здания, и потому, как только этот «великан» удалился, Германия вскоре перестала казаться могучей и страшной.

А вот Лев Толстой заявлял, что никогда не считал Бисмарка великим человеком, просто тот оказался вместе с Вильгельмом I в нужное время в нужном месте. Их успехи писатель объяснил следующим образом: «Все держатся известных привычек, известных приличий; вдруг среди них является нахал, ничего не признает, и при успехе его немедленно провозглашают великим… Так всегда делается, нередко и в частной жизни появляются такие же гении — нахалы…» 7. Впрочем, к подобным типам относился и сам Лев Николаевич, так что оценка Бисмарка, можно сказать, не просто положительная, а превосходная.

При установке в достижении цели полагаться, в том числе, и на «железо и кровь», Бисмарк остался все же канцлером «железным», а не кровожадным, не уповающим на пускание «крови» из отечественного организма, к чему так расположены были либералы.

Само обилие суждений о Бисмарке говорило о том, что в России есть потребность в подобного рода политике. И образцом такого политика оказался для русских Петр Столыпин. Сергей Сыромятников, сблизившийся с премьером в 1906 году, позже отметит, что «если Бисмарка называли железным канцлером за его политику, то гораздо правильнее можно назвать Столыпина железным министром за его силу воли и за его самообладание» 8. Однако Столыпин проявлял «железную волю» и в политике, противостоя любителям «великих потрясений». И, в отличие от Бисмарка, он не все успел сделать. Помешали его делам и покушение, оборвавшее его жизнь в 1911 году, и нерешительность царя.

Петр Струве сравнивал Николая II c Вильгельмом I: «Рок и трагедия его состояли в том, что, отстаивая и укрепляя реформами монархию, Столыпин как борец и реформатор не имел в монархе той поддержки, в которой он нуждался… В отличие от Вильгельма I, который с некоторым внутренним сопротивлением, но всецело отдался могучей воле Бисмарка, Николай II не сделал этого по отношению к Столыпину. <…> Во всяком случае, Столыпин, прежде чем погибнуть от пули революционера-охранника, едва ли <не> изнемог в борьбе с монархом, что в его лице она выпала на долю не только убежденного, но и страстного монархиста» 9.

Эти и другие суждения в очередной раз обнаружили в обществе спрос на политика формата «железного канцлера», тип «охранителя», ориентированного исключительно на укрепление Отечества, на поведение которого, — во внутри- и внешнеполитической деятельности — решающее влияние оказывают национальные интересы, а не «общественное мнение» местной и глобальной оппозиции.

В наше время предпринята попытка претворить в жизнь некоторые замыслы Столыпина, а также есть потребность и в обращении к опыту государственного строительства Бисмарка, и осознание того, что при формировании политического курса хочется исходить из практических соображений (Realpolitik), но нет возможности отказаться от идеологии, от моральных соображений.

http://politconservatism.ru/articles/russkij-bismark-pragmat...

Герои Civilization V | Часть 9 | Отто фон Бисмарк : Железный канцлер

Часть 1 | Боудикка: восставшая против Рима

Часть 2 | Седжон ван Чосон : корейский ДаВинчи

Часть 3 | Ода Нобунага : Большой дурак, покоривший Японию

Часть 4 | Изабелла Кастильская : женщина, объединившая Испанию

Часть 5 | Султан Сулейман I : великолепный век

Часть 6 | Казимир III : Проклятье власти

Часть 7 | Энрико Дандоло : Слепой старик, перед которым пал Константинополь

Часть 8 | Феодора : Танцовщица, актриса, императрица

Тоже из этой серии | У Цзэтянь: от наложницы до Императора Китая

Сегодня у нас по многочисленным заявкам Отто фон Бисмарк, лидер Германии

Отто фон Бисмарк ( 1815-1898) - один из самых влиятельных и противоречивых политиков в истории, человек, который с помощью трех кровопролитных войн объединил Германию, состоявшую до этого из более чем тридцати мелких королевств, герцогств и княжеств. Он, убежденный монархист, который, тем не менее, фактически правил страной на протяжении 20 лет. Одно его имя вызывает в уме образ жесткого, крепкого, седовласого канцлера с военной выправкой и стальным блеском в глазах. Однако Бисмарк порой был совсем не похож на этот образ. Его часто одолевали страсти и переживания, свойственные обычным людям.

Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шенхаузен родился 1 апреля 1815 в семье прусского землевладельца. Когда маленькому Отто исполнилось 6 лет, мать отправила его в Берлин в школу Пламана, где воспитывались дети аристократических семей.

В 17 лет Бисмарк поступает в Геттингемский университет. Высокий, рыжеволосый Отто не лез за словом в карман и в пылу споров со своими оппонентами яростно отстаивал монархические взгляды, хотя в то время среди молодежи в моде были либеральные воззрения. В результате через месяц после поступления случается его первая дуэль, на которой Бисмарк заработал свой шрам на щеке. Спустя 30 лет Бисмарк не забудет этого происшествия и скажет, что противник тогда поступил нечестно, ударив исподтишка.

В течение следующих 9 месяцев у Отто случается еще 24 дуэли, из которых он неизменно выходит победителем, завоевав уважение однокурсников и получив 18 дней гауптвахты за злостное нарушение правил приличия (включая публичное пьянство).

Удивительно, но Бисмарк даже не рассматривал вариант карьеры военного, хотя его старший брат пошел именно этим путем. Выбрав должность чиновника в Берлинском апелляционном суде, быстро возненавидел писание бесконечных протоколов и попросил перевода на административную должность. И ради этого блестяще выдержал строгий экзамен.

Однако влюбившись в дочь английского приходского священника, Изабеллу Лорейн-Смит, он обручился с ней и просто перестал приходить на службу. Тогда же он заявляет: «Моя гордость требует от меня повелевать, а не исполнять чужие приказы!». В итоге решает вернуться в семейное поместье.

В ранние годы Бисмарк не помышлял о политике и предавался всевозможным порокам в своем поместье. Он пил без меры, кутил, проигрывал значительные суммы в карты, менял дам и не оставлял без внимания крестьянских дочерей. Задира и повеса, Бисмарк дикими выходками доводил до белого каления своих соседей. Он будил друзей, стреляя в потолок так, чтобы на них сыпалась штукатурка. Носился по чужим угодьям на своем огромном скакуне. Палил по мишеням. В местности, где он жил, сложилась поговорка; «Нет, еще мало, говорит Бисмарк!», а самого будущего рейхсканцлера там звали не иначе как «дикий Бисмарк». Бьющая ключом энергия требовала более широких масштабов, чем жизнь помещика. На руку ему сыграли бурные революционные настроения Германии 1848–1849 годов. Бисмарк примкнул к формировавшейся в Пруссии партии консерваторов, положив начало своей головокружительной политической карьере.

Уже в своем первом публичном выступлении в мае 1847 года в Соединенном ландтаге, где он присутствовал в качестве запасного депутата, Бисмарк, не церемонясь, сокрушил своей речью оппозицию. А когда ее возмущенный гул голосов заполнил зал, невозмутимо произнес: «В нечленораздельных звуках я не вижу аргументов».

Позднее эта, далекая от законов дипломатии, манера поведения проявится не единожды. Так, например, граф Дьюла Андраши, министр иностранных дел Австро-Венгрии, вспоминая ход переговоров о заключении союза с Германией, говорил, что, когда он сопротивлялся требованиям Бисмарка, тот готов был его задушить в прямом смысле слова. А в июне 1862 года, будучи в Лондоне, Бисмарк встретился с Дизраэли и в ходе беседы выложил ему свои планы относительно будущей войны с Австрией. Позднее Дизраэли скажет одному из своих друзей о Бисмарке: «Остерегайтесь его. Он говорит, что думает!».

Но это было верно только отчасти. Бисмарк мог метать громы и молнии, если нужно было кого-то запугать, но мог быть и подчеркнуто учтив, если это сулило благоприятный для него исход встречи.

Бисмарк был сторонником силовых методов решения политических вопросов. Он не видел иного пути для объединения Германии, кроме проложенного «железом и кровью». Однако и здесь все было неоднозначно.

Когда Пруссия одержала сокрушительную победу над Австрией, император Вильгельм пожелал торжественно въехать в Вену с прусской армией, что наверняка повлекло бы за собой разграбление города и унижение герцога Австрийского. Для Вильгельма уже был подан конь. Но Бисмарк, являвшийся вдохновителем и стратегом этой войны, неожиданно принялся отговаривать его и устроил настоящую истерику. Упав в ноги императору, он обхватил руками его сапоги и не выпускал из палатки до тех пор, пока тот не согласился отказаться от своих планов.

Войну Пруссии с Францией Бисмарк спровоцировал, сфальсифицировав «эмсскую депешу» (телеграмму, отправленную через него Вильгельмом I Наполеону III). Он исправил ее так, что содержание стало оскорбительным для французского императора. А чуть позже Бисмарк опубликовал этот «секретный документ» в центральных немецких газетах. Франция отреагировала должным образом и объявила войну. Война состоялась, и Пруссия одержала победу, аннексировав Эльзас и Лотарингию и получив контрибуцию в 5 млрд франков.

С 1857 по 1861 Бисмарк пребывал послом Пруссии в России. И, судя по дошедшим до нашего времени историям и высказываниям, успел не только выучить язык, но и понять (насколько это вообще возможно) загадочную русскую душу.

Например, перед началом Берлинского конгресса 1878 он говорил: «Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе».

Знаменитое «Русские долго запрягают, но быстро едут» тоже принадлежит Бисмарку. С быстрой ездой русских связан случай, произошедший с будущим рейхсканцлером по дороге в Петербург. Наняв извозчика, фон Бисмарк усомнился, смогут ли тощие и полудохлые клячи везти достаточно быстро, о чем и спросил извозчика.

— Ничего-о..., — протянул тот, разгоняя лошадей по ухабистой дороге так быстро, что Бисмарк не удержался от следующего вопроса.

— Да ты меня не вывалишь?

— Ничего-о... — заверил ямщик, и вскоре сани опрокинулись.

Бисмарк упал в снег, ободрав лицо в кровь. Он уже замахнулся на подбежавшего к нему извозчика, стальной тростью, но так и не ударил, услышав как тот успокаивающе приговаривает, вытирая снегом кровь с лица прусского посла:

— Ничего-о..., ничего...

В Петербурге Бисмарк заказал кольцо из этой трости и велел выгравировать на нем одно слово — «Ничего». Позже он говорил, слыша упрек за излишне мягкое отношение к России: «В Германии только я один говорю «Ничего!», а в России весь народ».

Русские слова периодически проскакивают в его письмах. И даже будучи главой прусского правительства, он продолжает иногда оставлять резолюции в официальных документах на русском «Запрещено», «Осторожно», «Невозможно».

С Россией Бисмарка связала не только работа и политика, но и внезапно вспыхнувшая любовь. В 1862 на курорте Биаррица он встретил 22-летнюю русскую княгиню Катерину Орлову-Трубецкую. Завязался бурный роман. Муж княгини, князь Николай Орлов, недавно вернувшийся с Крымской войны с тяжелым ранением, редко сопровождал супругу в ее купаниях и лесных прогулках, чем и воспользовался 47-летний прусский дипломат. Он посчитал своим долгом даже рассказать в письмах своей жене об этой встрече. И сделал это в восторженных тонах: «Это женщина, к которой Вы могли бы испытать страсть».

Роман мог бы закончиться печально. Бисмарк и его возлюбленная едва не утонули в море. Их спас смотритель маяка. А Бисмарк воспринял случившееся как недобрый знак и вскоре покинул Биаррицу. Но до конца жизни «Железный канцлер» бережно хранил в коробке из-под сигар прощальный подарок Катерины — оливковую ветвь.

Отправленный в отставку молодым императором, Бисмарк продолжал принимать посильное участие в политической жизни объединенной Германии. Он написал трехтомник «Мысли и воспоминания». Смерть жены в 1894-м подкосила его. Здоровье бывшего рейхсканцлера стало резко ухудшаться, и 30 июля 1898-го он скончался на 84-м году жизни.

Практически в каждом крупном городе Германии установлен памятник Бисмарку, но отношение к нему потомков варьируется от восхищения до ненависти. Даже в немецких учебниках истории не менее шести раз менялась оценка (формулировки, трактование) роли Бисмарка и его политической деятельности. На одной чаше весов — объединение Германии и создание Второго Рейха, а на другой — три войны, сотни тысяч погибших и сотни тысяч вернувшихся с полей сражений калек. Усугубляет ситуацию то, что пример Бисмарка оказался заразительным, и иногда путь к захвату новых территорий, проложенный «железом и кровью», видится политикам максимально действенным и более славным, чем все эти скучные переговоры, подписание документов и дипломатические встречи.

Например, Адольф Гитлер, возможно, так и остался бы художником, не вдохнови его героическое прошлое Германии и непосредственно рейхсканцлер Отто фон Бисмарк, политическим гением которого он восторгался. К сожалению, некоторые слова Бисмарка его последователи забывают: «Даже победоносная война — это зло, которое должно быть предотвращено мудростью народов»

Bismarck

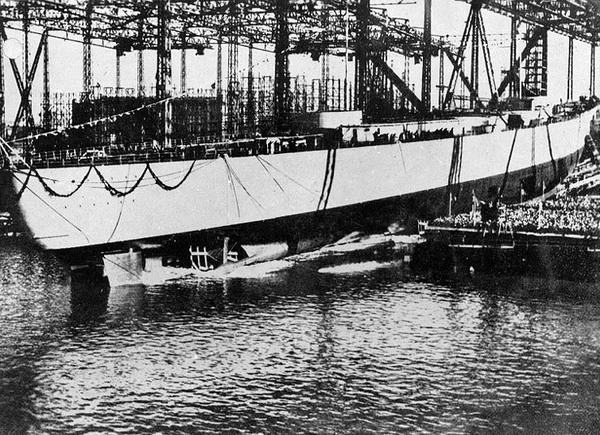

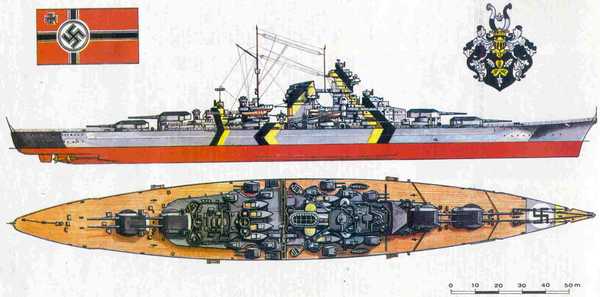

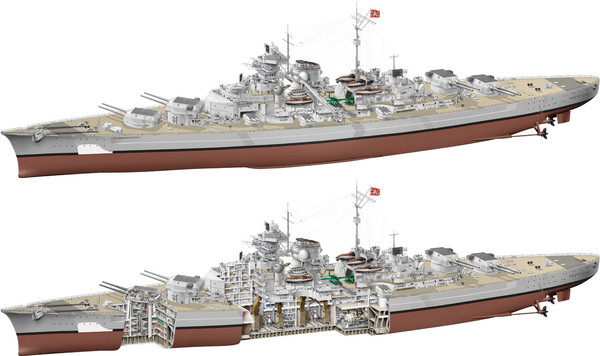

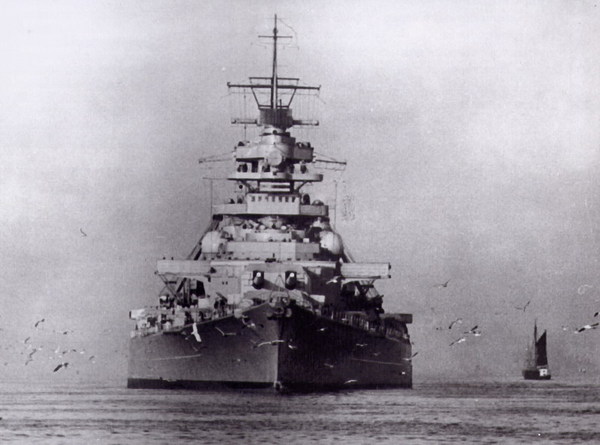

«Бисмарк» — линкор немецкого военного флота, один из самых известных кораблей Второй мировой войны. Назван в честь первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Во время своего единственного похода в мае 1941 года потопил в Датском проливе британский флагман, линейный крейсер «Худ» (англ. HMS Hood). Начавшаяся после этого охота британского флота за «Бисмарком» трое суток спустя закончилась его потоплением.

История создания

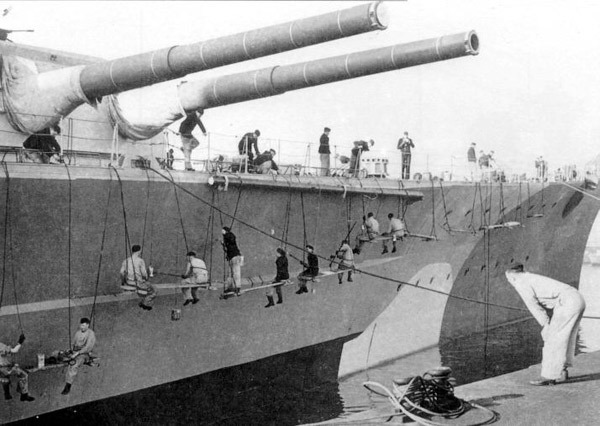

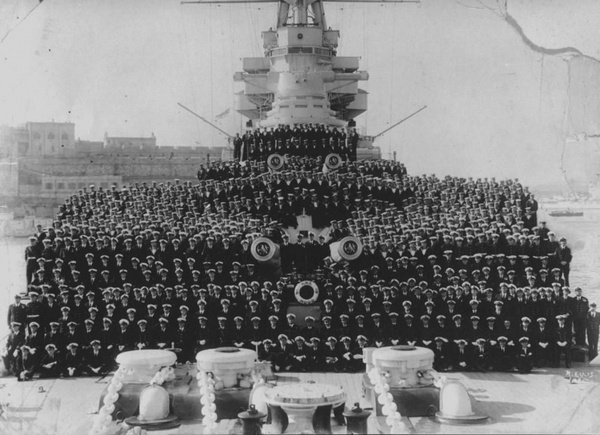

Тип «Бисмарк» (позднее был построен ещё один корабль этого типа — линкор «Тирпиц») первоначально создавался как наследник «карманных линкоров» и в основном предназначался для ведения рейдерских операций против торговых кораблей. Так, объём топливного резерва «Бисмарка» скорее характерен для тихоокеанских линкоров, а показанная на испытаниях в Балтийском море скорость в 30,1 узлов была одним из лучших в мире значений для таких кораблей. После спуска на воду второго французского линкора типа «Дюнкерк» проект был изменён в сторону дальнейшего увеличения размеров. «Бисмарк» был первым после Первой мировой войны полноценным линкором германского флота: вооружение, включавшее восемь 380-мм пушек SKC-34 в четырёх башнях, позволяло ему на равных противостоять любому линейному кораблю. «Бисмарк» во время своей службы был крупнейшим линкором в мире, а тип «Бисмарк» остаётся третьим по величине (после японского «Ямато» и американского «Айова») типом линкоров за всю историю . Киль «Бисмарка» был заложен на верфи фирмы Blohm & Voss в Гамбурге 1 июля 1936 года. Корабль сошёл со стапелей 14 февраля 1939 года, в день святого Валентина. При спуске на воду присутствовали канцлер Адольф Гитлер и внучка князя Бисмарка Доротея фон Левенфельд, по традиции «окрестившая» корабль бутылкой шампанского. 24 августа 1940 года линкор был сдан под командование капитану первого ранга Эрнсту Линдеману. Установка оборудования и испытания продолжались до весны 1941 года.

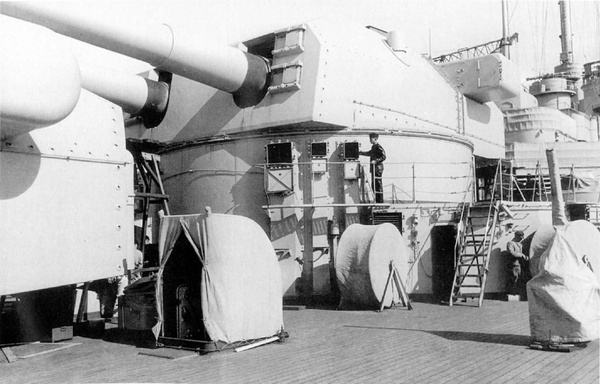

Вооружение

Артиллерия главного калибра была представлена 8 новыми 380-мм 47-калиберными орудиями SK/C-34. Они могли вести огонь 800-кг снарядами на дальность 36,5 км, а на дистанциях до 21 км их снаряды теоретически пробивали 350-мм броню. Сохранилось разделение артиллерии на противоминную (150-мм) и крупнокалиберную зенитную (105-мм). Однако, в отличие от предшественников в лице типа «Шарнхорст», все орудия 150-мм калибра размещались в башнях. Кроме того, линкоры несли значительное число стволов зенитных автоматов 37-мм и 20-мм калибров. Бронирование

Бронирование

В отличие от американских линкоров типа «Саут Дакота» или «Айова», французских типов «Дюнкерк» и «Ришелье», главный пояс на линкорах типа «Бисмарк» был внешним и не имел наклона. Высота главного пояса равнялась 5,2 м, он простирался на 70 % длины корабля от погребов носовой до погребов кормовой башен ГК. Его толщина составляла 320 мм, что было несколько меньше, чем аналогичный показатель у кораблей типа «Шарнхорст». Плиты главного в верхнего поясов были изготовлены из цементированной брони Круппа KCnA и укладывались на тиковую подкладку толщиной 50 мм. Толщина верхнего пояса была, наоборот, существенно увеличена по сравнению с «Шарнхорстами» — с 45 до 145 мм. С обеих концов цитадель замыкалась траверсами, имевшими толщину 145, 220 и 180 мм на батарейной, главной и нижней палубах соответственно.

Верхняя броневая палуба имела толщину 50-мм (80-мм над погребами), главная броневая палуба — 80-мм + 110-мм скосы (над погребами 95-мм + 120-мм скосы). Палубная броня изготовлялась из закаленной броневой стали «Wh». Скосы усиливали защиту против летящих по настильной траектории снарядов, пробивших броневой пояс, но ослабляли таковую против летящих по навесной траектории снарядов на больших дистанциях, так как угол скоса добавлялся к углу падения снаряда. Немцы были единственными, кто все еще применял скосы толстой броневой палубы для усиления горизонтальной защиты; это было связано с дистанциями ведения боя, которые предполагались Кригсмарине.

Барбеты башен главного калибра бронировались только выше броневой палубы и по высоте до верхней палубы имели толщину 220 мм (дополнительную защиту им обеспечивала бортовая броня). Над верхней палубой толщина плит барбетов увеличивалась до 340 мм. Башни ГК в лобовой части защищались плитами толщиной 360 мм, боковые части башен — 150—220 мм, тыльная сторона — 320 мм. Броня для артиллерийских башен изготовлялась из цементированной брони Круппа «KCnA». Более подробно о толщине броневых плит на разных участках — в таблице ТТХ справа. Общий вес брони составлял 18 700 т (44 % водоизмещения).

Энергетическая установка

ЭУ линкоров типа «Бисмарк» — трехвальная, состояла из 12 котлов Вагнера (58 атм, 475°С) и 3 турбозубчатых агрегатов («Blohm und Voss» на «Bismarck» и «Brown-Boweri» на «Tirpitz»). Отличалась низкой надежностью и малой экономичностью. Реальный расход топлива серьёзно превышал расчетный (на 10 % на полном ходу и на 19 % на экономическом на ЛК «Тирпиц»). На ходовых испытаниях «Бисмарк» развил 30,12 уз. (при 150 070 л.с.), «Тирпиц» — 30,8 уз. (при 163026 л.с).

Боевая история

Прорыв в Атлантику

Операция «Рейнские учения» (нем. Rheinübung) предусматривала выход «Бисмарка» и тяжёлого крейсера «Принц Ойген» (нем. Prinz Eugen) в Атлантику через Датский пролив. Главной целью операции были торговые корабли на британских морских коммуникациях. Предполагалось, что «Бисмарк» будет оттягивать на себя корабли конвоя, чтобы дать «Принцу Ойгену» добраться до торговых кораблей. Назначенный командовать операцией адмирал Гюнтер Лютьенс просил командование отложить начало операции, чтобы к ней смогли присоединиться также проходивший испытания «Тирпиц», ремонтируемый «Гнейзенау» или стоявший в Бресте линкор «Шарнхорст». Главнокомандующий германским флотом гросс-адмирал Эрих Редер ответил отказом. 18 мая 1941 года «Бисмарк» и «Принц Ойген» вышли с базы кригсмарине в Готенхафене (ныне польский порт Гдыня).

20 мая «Бисмарк» был замечен со шведского крейсера «Готланд»; в тот же день об эскадре, включавшей два больших корабля, сообщили члены норвежского Сопротивления. 21 мая 1941 года британское Адмиралтейство получило от своего военного атташе в Швеции сообщение о том, что в проливе Каттегат были замечены два больших корабля. С 21 по 22 мая германское соединение вставало на стоянку во фьордах возле норвежского города Берген, где «Бисмарк» и «Принц Ойген» были перекрашены на серо-стальной окрас океанского рейдера, а «Принц Ойген» дополнительно принял топливо с танкера «Воллин». «Бисмарк» дозаправки не сделал, что, как выяснилось позже, было серьезной ошибкой.

Во время стоянки корабли были замечены и сфотографированы с самолёта-разведчика британских ВВС «Спитфайр». Теперь британская сторона идентифицировала «Бисмарк». На место стоянки были отправлены британские бомбардировщики, однако к тому времени германские корабли покинули место стоянки. «Бисмарк» и «Принц Ойген» незамеченными прошли Норвежское море и пересекли Северный полярный круг. Британцы искали их значительно южнее.

Командующий британским Хоум-флитом адмирал Джон Тови направил линейный крейсер «Худ» и линкор «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) с эсминцами сопровождения к юго-западному побережью Исландии. Крейсер «Саффолк» (HMS Suffolk) должен был присоединиться к уже находящемуся в Датском проливе крейсеру «Норфолк» (HMS Norfolk). Лёгкие крейсера «Манчестер» (HMS Manchester), «Бирмингем» (HMS Birmingham) и «Аретьюза» (HMS Arethusa) должны были патрулировать пролив между Исландией и Фарерскими островами. Ночью 22 мая сам адмирал во главе соединения, состоявшего из линкора «Кинг Джордж V» и авианосца «Викториес» с кораблями охранения, вышел из базы британского флота в бухте Скапа-Флоу на Оркнейских островах. Флотилия должна была дожидаться появления германских кораблей в водах к северо-западу от Шотландии, где к ней должен был присоединиться линейный крейсер «Рипалс» (HMS Repulse).

Вечером 23 мая в наполовину перекрытом льдом Датском проливе в густом тумане «Норфолк» и «Саффолк» вступили в визуальный контакт с германской флотилией. «Бисмарк» открыл огонь по «Норфолку». Британские корабли передали сообщение своему командованию и отступили в туман, продолжая следовать за противником по радарам на расстоянии 10—14 миль. После стрельбы на «Бисмарке» отказал носовой радар, поэтому Лютьенс приказал «Принцу Ойгену» двигаться впереди «Бисмарка». Для сложности в опознании, на кораблях были закрашены в темный цвет верхние части орудийных башен и закрыты брезентом свастики на палубах.

Бой в Датском проливе

«Худ» и «Принц Уэльский» установили визуальный контакт с немецким соединением рано утром 24 мая. Британские корабли начали бой в 5:52 утра на расстоянии 22 км. Вице-адмирал Холланд, командовавший британской группой, приказал открыть огонь по первому кораблю, ошибочно считая его «Бисмарком». На «Принце Уэльском» поняли ошибку и открыли огонь по второму немецкому кораблю. Германская сторона некоторое время не отвечала: адмирал Лютьенс имел приказ не вступать в бой с военными кораблями противника, если они не входят в конвой. Однако после нескольких британских залпов капитан Линдеман заявил, что не позволит безнаказанно стрелять по своему кораблю. «Принц Ойген» и «Бисмарк» открыли ответный огонь по «Худу». Холланд понял свою ошибку, но его приказ, по-видимому, не дошёл до управления огнём, так как «Худ» до конца продолжал стрелять по «Принцу Ойгену».

В 5:56 шестой залп «Принца Уэльского» принёс попадание: снаряд пробил топливные цистерны, вызвав обильную утечку топлива и поступление воды в цистерны. «Бисмарк» стал оставлять нефтяной след. Минуту спустя «Худ» получил попадания от второго залпа «Принца Ойгена» и третьего залпа «Бисмарка», на корме и у миделя корабля начались пожары. «Бисмарк» получил попадание от девятого залпа «Принца Уэльского» ниже ватерлинии, а минуту спустя и третье. К 6:00 корабли находились на расстоянии 16—17 км. В это время на «Худе» раздался взрыв, по-видимому, вызванный попаданием пятого залпа «Бисмарка» в хранилище боезапаса, корабль разорвало на две части, нос и корма взлетели в воздух, и он затонул за считанные минуты. Кроме трёх человек, вся команда, состоявшая из 1417 человек, погибла. Линкор «Принц Уэльский» продолжал бой, но очень неудачно: он был вынужден пойти на сближение до 14 км с двумя немецкими кораблями, чтобы избежать столкновения с тонущим «Худом». К тому же на нём продолжались работы по окончательной установке орудий, и рабочие верфи пытались во время боя отремонтировать заклинившие орудия носовой четырёхорудийной башни. Линкор вышел из боя под дымовой завесой, получив семь попаданий.

Капитан Линдеман предложил начать погоню и потопить «Принца Уэльского», однако адмирал Лютьенс принял решение продолжать поход. На «Бисмарке» был выведен из строя один из генераторов, в котельное отделение № 2 начала поступать вода, пробиты две топливные цистерны, имелся дифферент на нос и крен на правый борт. Лютьенс решил вести «Бисмарк» на ремонт во французский порт Сен-Назер, откуда после ремонта он мог беспрепятственно выйти на просторы Атлантики. Кроме того, позже к нему могли присоединиться «Шарнхорст» и «Гнейзенау». Капитану «Принца Ойгена» было приказано продолжать атаки на британские конвои самостоятельно.

Погоня

«Норфолк», «Саффолк» и «Принц Уэльский» продолжали преследовать немцев, сообщая об их расположении. Гибель «Худа» была крайне болезненно воспринята в британском Адмиралтействе, для расследования её обстоятельств позже была учреждена специальная комиссия. Большая часть находившихся в Северной Атлантике британских военных кораблей была привлечена к охоте за «Бисмарком», включая корабли охранения многих конвоев. Так, находившимся к западу от Ирландии линкору «Родни» (HMS Rodney) и трём из четырёх эсминцев, сопровождавших превращённый в военный транспорт лайнер «Британник» (Britannic), утром 24 мая было приказано оставить конвой и присоединиться к соединению адмирала Тови. Дополнительно были задействованы ещё два линкора и два крейсера. Соединение «H», стоявшее в Гибралтаре, также было приведено в готовность на случай, если «Бисмарк» будет двигаться в их направлении.

24 мая в 18:14 «Бисмарк» в тумане развернулся прямо на своих преследователей. В коротком обмене залпами попаданий не было, однако британские корабли были вынуждены уклониться, и «Принц Ойген» успешно прервал контакт. «Принц Ойген» пришёл во французский Брест через 10 дней. В 21:32 Лютьенс сообщил командованию, что из-за нехватки топлива «Бисмарк» не может продолжать попытки стряхнуть преследователей и вынужден идти прямо в Сен-Назер.

Вечером 24 мая адмирал Тови приказал авианосцу «Викториес» сократить дистанцию, и в 22:10 с него стартовали 9 торпедоносцев «Суордфиш». Под сильным огнём они атаковали линкор и добились одного торпедного попадания по правому борту. Несмотря на плохую погоду, темноту, неопытность экипажей и поломку наводящего радиомаяка, все самолёты к 02:30 смогли вернуться на «Викториес». Серьёзных повреждений нанесено не было, единственное торпедное попадание пришлось в главный броневой пояс. Экипаж «Бисмарка» потерял одного человека (первая потеря за время похода). Для защиты от налёта были задействованы все зенитные орудия и даже крупнокалиберные пушки, «Бисмарк» увеличил скорость, выполнял манёвры уклонения от торпед. В результате парусиновые пластыри, заведённые на пробоину в носовой части, отошли, усилилась течь и дифферент на нос. Котельное отделение № 2 было окончательно затоплено.

В ночь с 24 на 25 мая «Бисмарк», воспользовавшись тем, что его преследователи, по-видимому, опасаясь возможной атаки подводных лодок, начали совершать зигзаги, прервал контакт. В 4:01 25 мая «Саффолк» сообщил: «контакт с неприятелем потерян».

Обнаружение

Однако, на «Бисмарке», по-видимому, продолжали принимать сигналы радара «Саффолка», и в 7:00 утра 25 мая Лютьенс сообщает командованию, что преследование продолжается, а в 9:12 передаёт ещё одну, весьма длинную, радиограмму. Вечером командование сообщает Лютьенсу, что британцы, по-видимому, его потеряли, и приказывает сообщить данные о своём положении и скорости, если это не так. Ответной радиограммы Лютьенс не посылает, но радиоперехват утренних сообщений позволяет британской стороне приблизительно определить местоположение «Бисмарка». Тем не менее Тови ошибочно заключил, что «Бисмарк» направляется к проливу между Исландией и Фарерскими островами, и его соединение начало движение на северо-восток.

В 10:10 26 мая «Бисмарк» был обнаружен в 690 морских милях к северо-западу от Бреста американо-британским экипажем гидроплана «Каталина» британского командования береговой авиации. Самолет вылетел на поиски с базы Лох-Эрне в Северной Ирландии. В тот момент за штурвалом гидроплана находился Леонард Б. Смит, энсин военно-морских сил США, неофициально, в силу того, что его страна на тот момент не участвовала в войне, состоявший в качестве инструктора, а также второго пилота на гидропланах «Каталина» в 209 эскадрилье RAF. Чтобы избежать плотного зенитного огня, Смит сбросил глубинные бомбы и увел гидроплан в облака, в дальнейшем потеряв противника из виду. Позднее в этот же день «Бисмарк» был также обнаружен двумя другими американскими пилотами 7 — лейтенантом Джонсоном из 240 эскадрильи RAF и энсином Рейнхартом из 210 эскадрильи RAF. Лютьенсу оставалось примерно 690 миль до Бреста (Франция), и вскоре он смог бы использовать для защиты своего корабля самолёты люфтваффе.

Единственным британским соединением, способным замедлить «Бисмарк», было соединение «H» под командованием адмирала Соммервилля, которое вышло из Гибралтара, имея в своём составе авианосец «Арк Ройял» (HMS Ark Royal). В 14:50 с него к месту обнаружения вылетели торпедоносцы-бипланы «Суордфиш». К тому времени в этом районе находился отделившийся от соединения для установления контакта с «Бисмарком» крейсер «Шеффилд», и не оповещённые об этом пилоты ошибочно начали торпедную атаку. К счастью для британцев, ни одна из 11 выпущенных торпед не попала в цель. Плохо показавшие себя в этой атаке магнитные взрыватели на торпедах было решено заменить на контактные.

К 17:40 «Шеффилд» установил визуальный контакт с «Бисмарком» и начал преследование. В 20:47 пятнадцать торпедоносцев с «Арк Ройял» начали вторую атаку на «Бисмарк». Две машины велись пилотами настолько низко, что команды скорострельной малокалиберной артиллерии находились выше атакующих и с трудом различали их на фоне волнующегося моря. Они добились двух (трёх, по другим источникам) попаданий. Одно из них имело решающие последствия: пытаясь уклониться от торпеды, «Бисмарк» повернул влево, и торпеда вместо пояса брони по правому борту попала в кормовую часть, нанеся тяжёлое повреждение рулевого механизма и заклинив рули. «Бисмарк» потерял возможность маневрировать и начал описывать циркуляции. Попытки восстановить управляемость успеха не принесли, и линкор стал двигаться на северо-запад.

Около 21:45 «Бисмарк» открыл огонь по «Шеффилду», ранив 12 (по другим сведениям, 13) человек, а ночью вступил в бой с британским соединением, состоявшим из эсминцев «Казак» (HMS Cossack), «Сикх» (HMS Sikh), «Зулус» (HMS Zulu) и «Маори» (HMS Maori), вместе с переданным Великобританией польскому флоту эсминцем «Гром» (Piorun). Ни та, ни другая сторона не добилась прямых попаданий. К утру была дана команда остановить машины. Корабль уже был на дистанции, достижимой бомбардировочной авиацией Германии, но помощь не была оказана. Инженер-капитан Юнак (нем. Junack) запросил мостик о разрешении дать хотя бы малый ход по технической необходимости. С мостика ответили: «Ах, делайте, что хотите». Кораблю был дан малый ход. В 8:15 была в последний раз объявлена боевая тревога.

Потопление

27 мая в 08:00 утра «Родни» и «Кинг Джордж V» подошли к «Бисмарку» на расстояние 21 морской мили (39 км). На тот момент видимость была только 10 морских миль (19 км) и волнение моря достигало 4—5 баллов. Ветер дул с северо-запада, по силе равный 6—7 баллам. «Родни» держался курса на север так, чтобы вести огонь по «Бисмарку» с достаточной дистанции, в то время как «Кинг Джордж V» принял в сторону.

Огонь был открыт в 08:47. «Бисмарк» ответил огнём, но его неспособность уклоняться и крен негативно влияли на точность стрельбы. Низкая скорость (семь узлов) также сделала корабль лёгкой целью для тяжёлых крейсеров «Норфолк» и «Дорсетшир», объединивших свою огневую мощь. В 09:02 8-дюймовый (203-миллиметровый) снаряд с «Норфолка» поразил главный дальномерный пост на фок-мачте. При этом был убит офицер Адальберт Шнейдер, награждённый Рыцарским Крестом в ранние часы того же самого утра за участие в потоплении «Худа». В 09:08 406-мм снаряд с «Родни», поразил обе носовые башни «Бисмарка», «Anton» и «Bruno», выведя из строя последнюю. Одновременно другим попаданием разрушило передовой контрольный пункт, убив большинство высших офицеров. Кормовые башни корабля «Caesar» и «Dora» продолжали стрельбу на близкой дистанции, но попаданий не добились.

В 09:21 «Dora» была подбита. Команде «Anton» удалось произвести один последний залп в 09:27. В 09:31 «Caesar» дала свой последний залп и тогда же вышла из строя. Близкие разрывы снарядов этого залпа повредили «Родни», заклинив торпедные аппараты. Огонь «Бисмарка» в ходе всего сражения был сосредоточен на «Родни», возможно, в надежде на достижение успеха, подобного достигнутому в противостоянии с «Худом». Когда адмирал Гернси наблюдал это, он заметил: «Слава Богу, немцы стреляют по „Родни“».

После 44 минут боя тяжёлые орудия «Бисмарка» смолкли. «Родни» подошёл на дальность прямого выстрела (приблизительно 3 км), в то время как «Кинг Джордж V» продолжал стрельбу с большего расстояния.

«Бисмарк» не спускал боевого флага. Британцы не испытывали желания оставить «Бисмарк» в покое, но и тот не подавал признаков сдачи, несмотря на неравную борьбу. Запасы топлива и снарядов британской эскадры были невелики. Это создавало дополнительные трудности для линейных кораблей, стремившихся потопить боевую единицу подобную «Бисмарку», несмотря на численное превосходство. Однако, когда стало очевидно, что их враг не сможет достигнуть порта, «Родни», «Кинг Джордж V» и эсминцы были отозваны домой. Крейсерам было приказано добить «Бисмарк» торпедами. «Норфолк» использовал свои последние торпеды, подключившийся к атаке «Дорсетшир» выпустил три 533-мм торпеды, которые поразили «Бисмарк» на короткой дистанции.

Верхняя палуба линейного корабля была почти полностью разрушена, но его машины всё ещё функционировали. Иоганн Ганс Циммерман (кочегар котельного отделения «Бисмарка») рассказывает о забортной воде, подступавшей к линии подачи топлива к котлам, что заставило механиков уменьшать скорость до семи узлов, опасаясь взрыва.

Был отдан приказ открыть кингстоны и покинуть корабль. Многие из команды прыгали за борт, но с нижних палуб только нескольким морякам удалось выбраться живыми. Капитан Линдеман считался убитым со всеми офицерами после того, как мостик был поражён 16-дюймовым (406-миллиметровым) снарядом. Неясно также, он ли отдавал приказ покинуть судно или же нет. В то же время некоторые из спасшихся настаивали, что видели капитана живым, добровольно оставшимся со своим идущим ко дну кораблём.

«Бисмарк» ушёл под воду, перевернувшись вверх килем в 10:39 тем утром. Некоторые из членов команды не делали попытки отплыть подальше, но карабкались на днище и ушли под воду вместе с кораблём, с поднятыми для приветствия руками. Не зная его судьбы, Группа «Запад» — немецкая командная база — продолжала посылать сигналы на «Бисмарк» ещё несколько часов, пока агентство «Рейтер» не сообщило в новостях из Великобритании — «корабль потоплен». В Великобритании, в Палате общин, сообщили о потоплении «Бисмарка» в тот же день. Крейсер «Дорсетшир» и эсминец «Маори» остались, чтобы спасти оставшихся в живых, но из-за тревоги, поднятой с появлением немецкой субмарины, покинули место битвы, сумев спасти 111 моряков «Бисмарка» и бросив остатки команды в воде. Среди спасённых был корабельный кот. Следующим утром U-74 и немецкое метеорологическое судно «Заксенвальд» (нем. Sachsenwald) подобрали 5 оставшихся в живых. Всего из 2220 человек команды «Бисмарка» погибло 2104.

После этого боя Джон Тови написал в своих мемуарах: «„Бисмарк“ дал самый героический бой при самых невозможных условиях, достойный старых дней Имперского немецкого Флота, и он ушёл под воду с поднятым флагом». Адмирал хотел сказать это публично, но Адмиралтейство возразило: «По политическим причинам важно, чтобы ничего из чувств, выраженных Вами, не было предано гласности, однако мы восхищаемся героической схваткой».

Вопрос о причинах, вызвавших гибель корабля, долгое время являлся предметом дискуссий: торпеды ли с «Дорсетшира» нанесли смертельное повреждение, или же корабль затонул в результате действий трюмной команды, получившей приказ открыть кингстоны. Существует мнение, что остойчивость корабля была нарушена совместным действием этих факторов. Как бы то ни было, подводная экспедиция Д. Камерона к затонувшему кораблю показала, что кингстоны корабля открыты.

Последний бой «Бисмарка» показал, насколько трудно линейному кораблю потопить другой линейный корабль, даже при численном превосходстве. С другой стороны, решающее попадание в «Бисмарк» было произведено одной торпедой с небольшого самолёта. Гибель «Бисмарка» явилась яркой иллюстрацией утраты линкорами главенствующего положения во флоте. Эта роль перешла к авианосцам.

Немецкое военно-морское командование вскоре отказалось от рейдерских действий надводного флота и сделало основную ставку на неограниченную подводную войну. Второй корабль типа «Бисмарк», линкор «Тирпиц», повреждённый британскими мини-подлодками и несколько лет простоявший под защитой бонового заграждения и намытого мола в норвежском фьорде Тромсё (норв. Tromsö), за всю войну не произвёл ни одного залпа по неприятельским кораблям. Он был потоплен 12 ноября 1944 года в результате массированного налёта британской авиации с участием торпедоносцев «Барракуда» и бомбардировщиков «Ланкастер», использовавших специально изготовленные для этого случая авиабомбы весом 5,4 т. При этом погибли 28 офицеров и 874 человека команды. Однако британцы были вынуждены сохранять значительные морские и воздушные силы, на случай, если стоявший в Тромсё-фьорде линкор выйдет в море.

В 1960 году режиссёр Льюис Гильберт снял фильм «Потопить «Бисмарк»!» (англ. Sink the Bismarck!).

«Бисмарк» и «Тирпиц» часто сравнивают с лайнерами «Титаник» и «Олимпик». «Бисмарк», как и «Титаник», погиб в своём первом дальнем плавании и приобрёл легендарную известность, в то время как «Тирпиц» и «Олимпик» гораздо менее известны, хотя и прослужили намного дольше.

Место потопления

«Бисмарк» затонул в точке с примерными координатами 48°10′ с. ш. 16°12′ з. д. (G) (O), в 380 милях к юго-западу от ирландского города Корк. Место гибели было обнаружено 8 июня 1989 года экспедицией Роберта Балларда, ранее нашедшего «Титаник», и по международным законам считается военным захоронением. Всего было шесть экспедиций к месту потопления. В 2002 году Джеймс Камерон, режиссёр фильма «Титаник», используя подводные аппараты «Мир» российского научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш», провёл съёмки для документального фильма «Экспедиция „Бисмарк“». Полученные снимки повреждений кормовой части корабля, лежащего на глубине 4800 м, подтвердили наличие серьёзных ошибок в конструировании корпуса, приведшие при повреждении руля к потере управления.

Кому интересно - тому видео: