Самый богатый человек в мире Джефф Безос приступил к строительству лунного модуля

Он планирует создать колонию на Луне и перенести туда всю тяжелую промышленность с Земли, и тратит на это деньги собственной компании — интернет-магазина "Амазон".

От освоения бюджета к освоению космоса: напутствие новому Роскосмосу

Руководство Роскосмоса снова сменилось. Хотелось бы обозначить с какими сложностями им придется столкнуться и предложить возможные решения. Ведь цель реформы Роскосмоса — не просто повышение производительности труда или развитие экономики и национальной безопасности. Цель — космическое будущее Российской Федерации.

В каких условиях придется работать Роскосмосу?

Проблемы (http://zelenyikot.com/problems-and-challenges-of-russian-cos...) тут сложные:

- утрата государственного значения космонавтики: незначительное влияние на экономику, невысокое оборонное значение, слабое пропагандистское значение, отсутствие значимых научных открытий;

- сокращение международного сотрудничества, санкции и антисанкции;

- малая инвестиционная привлекательность для частных компаний;

- возрастающая международная конкуренция...

Следствия этих проблем:

- сокращение финансирования отрасли;

- низкая производительность труда;

- низкая культура труда и аварийность;

- технологическое отставание по многим направлениям...

Фундаментальная проблема нашей космонавтики в том, что она не способна ни государству, ни обществу дать ответ на простой вопрос “Зачем летать в космос?”. Например для США — это утверждение своего превосходства в околоземном пространстве, на Луне и далее; для Индии — технологическое развитие страны; для начинающей Австралии — доля в растущей мировой космической экономике.

Зачем космонавтика сегодняшней России?

Отсюда надо начинать реформу Роскосмоса.

Я уже давал (https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/04/12/685225-...) ответ на этот вопрос: Космонавтика России должна зарабатывать больше чем государство тратит на Роскосмос.

Эта цель раз и навсегда закрывает все дискуссии о необходимости космонавтики. Работающие в отрасли получают достойную мотивацию работать и развиваться, государство сохраняет весь спектр возможностей и приобретает дополнительный стимул развития экономики, граждане получают улучшение уровня жизни. И это не какая-то фантастика. Космонавтика Люксембурга зарабатывает больше чем Россия тратит на Роскосмос. Думается, потенциал нашей космонавтики выше.

Космонавтика России больше Роскосмоса — не стоит это забывать. Есть прибыльные предприятия: “Газпром-Космические системы”, ФГУП “Космическая связь”, частные телекоммуникационные компании, фирмы предлагающие услуги съемки Земли и др. Частные спутникостроительные и ракетостроительные компании тоже появились, но пока до прибыльности им далеко. Чтобы развивать эти направления, обеспечивая возможность их выхода на мировой рынок, нужно развивать правовые и экономические условия, но эта деятельность выходит за рамки возможностей Роскосмоса. Поэтому задача повышения доходности космонавтики — вопрос государственного уровня.

Роскосмос может способствовать прибыльности российской космонавтики со своей стороны, при этом сохраняя бюджетное финансирование. Достаточно дать возможность зарабатывать тем кто хочет и может.

Помогать можно консультированием, технологиями, инфраструктурой, испытательной базой, нормативным регулированием. Тут хорошим примером может служить продажа, (http://zelenyikot.com/sea-launch-from-roscosmos/) фактически за бесценок, плавучего космодрома “Морской старт” российской компании S7 Space.

SeaLaunch

В остальных же направлениях Роскосмос пошел на (https://www.facebook.com/zelenyikoteyka/posts/10609826907108...) создание собственных коммерческих сервисов направленных прежде всего на внутренний рынок, то есть на конкуренцию с уже действующими российскими компаниями.

На конференции “Космос как бизнес” бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров говорил (https://youtu.be/n_nOny8PIho?t=2h12m16s) об этом открытым текстом:

То что мы сами делаем мы никому не отдадим, но с точки зрения создания стоимости мы должны искать партнеров. Нас не устраивает сложившееся разделение функций на рынке космических сервисов, и мы будем залезать на эти "поляны" в силу наших технологических особенностей, потому что мы сами это делаем и аппараты связи и в области дистанционного зондирования и картографии, мы естественным образом будем туда заходить, будем развиваться и отстаивать свои позиции.

С таким подходом нечего надеяться на приток частных средств в отрасль — никто не будет пытаться конкурировать с госкорпорацией, которая всем диктует свои правила игры. Но частные инвестиции — это лишь один потенциальный источник доходности нашей космонавтики. Более существенный рынок — предоставление услуг и продукции иностранным заказчикам. За последние 20 лет наиболее прибыльно (http://zelenyikot.com/how-much-russia-earned-by-cosmos/) для российской космонавтики сотрудничество с США. Не менее $5 млрд было получено только за услуги по обслуживанию

Международной космической станции и за ракетные двигатели. К сожалению, сейчас сотрудничество с США (https://zelenyikot.livejournal.com/129698.html) становится разменной монетой в политических играх. Тут пилотируемая космонавтика попала в ловушку излишней политизированности, которая всегда сопровождала людей в космосе начиная с Гагарина. И здесь снова могут помочь частники, если МКС передадут Boeing и S7 Space, то им гораздо проще договориться, чем политикам в период обострения.

Несмотря на текущую политическую повестку дня, надо учесть, что сотрудничество США и России в космосе — в интересах нашей космонавтики на длительную перспективу. В среднесрочной перспективе, цена вопроса — наши на Луне. Если мы хотим увидеть русского на окололунной орбите в ближайшие 10 лет или оставить русский след на Луне через 15-20 лет, то сотрудничество с США неизбежно. Пусть и ценой “утверждения американского превосходства в окололунном пространстве”. Если мы откажемся — они просто сделают это без нас, и вторым на Луне окажется канадец, француз или японец.

Так, что вот мое напутствие новому Роскосмосу:

Видеть цель.

Не видеть препятствий.

Верить в себя!

Источник: https://zelenyikot.livejournal.com/

Вы тут, друзья мои? Ну тогда поехали дальше, пока у вас прошлые посты из головы не выветрились (часть первая и другая, ещё более первая часть про способы передвижения).

Сразу хочу сказать "большое пожалуйста" на все ваши спасибы. Приятно, что вам понравилось. С большим удовольствием читал комментарии. Извиняйте что не ответил каждому персонально, но очень уж забавно смотрятся обсуждения где каждый второй комментарий - авторский. На вопросы и замечания стараюсь отвечать всегда.

Что я там ещё обычно пишу в начале? Сам не спец, поэтому критика и дополнения со стороны знатоков приветствуются. Ссылки обязательно дам в конце. Чаю налейте, авторские посты у меня выходят сильномного длинными.

Простите, не заготовил заранее шутеек для облегчения восприятия текста, так что придётся импровизировать.

На всякий случай напомню, что в этой серии постов хочется сделать акцент на перспективах использования объектов Солнечной системы в научных, промышленных и любых других целях. Просто так интересные факты про них вам и без меня многократно докладывали.

Сегодня речь пойдёт про, пожалуй, самую доступную часть перепавшей нам Солнечной системы - про Луну. Должны были быть ещё Марс и Главный пояс, но они не влезли в пост. Простите, я снова расписался и не уследил за объёмом.

Ах да! На Луне же обнаружилась сеть пеще... Это, как вы понимаете, была типичная дешёвая замануха, призванная заставить вас сидеть и читать длиннопост вместо того чтобы свернуть его до лучших времён. Поэтому сделайте вид что повелись и сидите, читайте.

Луна - первое небесное тело, где мы начали топтать пыльные тропинки.

Да, начали. Все сомнения на этот счёт я собираюсь с негодованием отвергать. Потому что ну камон, ребята, ну всё, тема закрыта: LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter - исследовательская станция, отснявшая всю поверхность Луны в качестве 20-50 см на пиксель, то бишь лучше чем мы видим Землю на гуглокартах) прислал снимки, на которых видно не только посадочные модули, но и то как топтались астронавты в лунной пыли. Элементарно гуглится по запросу "lro фото мест посадки аполлонов". Не буду я на это больше время тратить.

Беда с Луной (как и с Марсом, кстати говоря) заключается в том, что по теме её освоения не проехался только ленивый. И научной литературы хватает, и художественной, и фильмцов разной степени достоверности снято немало. И потому, затрагивая тему освоения Луны, придётся через весь этот культурный бэкграунд как-то протискиваться. Стараясь не задеть сигнальные нити и не наступить на чью-то любимую мозольку.

Немного истории. Образовалась Луна, как вы наверняка помните (не то чтоб вы были такими старыми, но на астрономии в школе должны были рассказывать), из-за удара в Землю планеты Тейи, образовавшейся на той же орбите в точке Лагранжа. Причём именно планеты а не какого-то более мелкого тела, по расчётам объект должен был иметь 1/10 массы Земли, а это, на секундочку, целый Марс. Дело было, как сейчас помню, около 4,5 млрд лет назад, то есть вскоре после формирования Земли да и вообще всей нашей Солнечной системы.

Орбиты тогда были неустойчивые, в пространстве летала куча мусора, оставшегося от протопланетного диска из которого формировались все объекты системы, за исключением тех немногих что прилетели откуда-то ещё (впрочем, их поди ещё найди да докажи). Очень вероятно, что сумбура добавил Юпитер, перемещаясь с ближнесолнечной орбиты на нынешнюю - есть такая вполне себе рабочая теория, объясняющая например, почему у нас Главный пояс не сформировал ничего крупнее Цереры.

Конечно же не надо думать что Луна отломилась сразу единым куском. С Земли сбило кучу мелких обломков, образовавших некое подобие кольца. И вот это кольцо уже в свою очередь собралось в современную Луну. Компьютерное моделирование показало, что за вполне умеренный срок куча орбитальных булыжников способна сформировать вполне внятный шар (до ста лет при пессимистичном сценарии, при оптимистичном у них там года за три весь хлам сложился в аккуратную Луну).

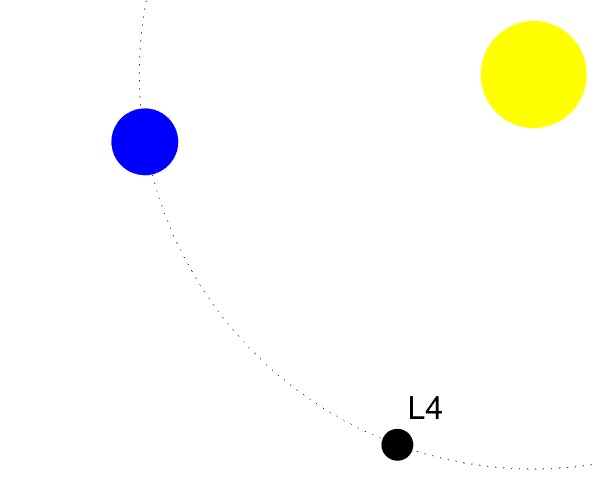

Украду у Вики гифку, дело было как-то так (L4 - это четвёртая точка Лагранжа, ну вдруг вы не знали):

Изложенная выше теория формирования Луны - самая правдоподобная, самая смоделированная и в общем-то сегодня считающаяся общепринятой научным сообществом. Другие версии, согласно которым Луна сконцентрировалась на орбите из летающих в атмосфере силикатов, просто пролетала мимо и была захвачена притяжением Земли, является головой Койольшауки, отрезанной её сыном Уицилопочтли, родившимся у той от неизвестного шара с перьями (не спрашивайте, сам не пойму что она в нём нашла) - считаются устаревшими.

Однако, ближе к делу. Итак, чем нам может пригодиться наш естественный спутник?

Начну я, пожалуй, с самого актуального, с того о чём в последние недели нам много и интересно вещают - с международной лунной орбитальной станции DSG (Deep Space Gateway), куда мы вроде как вписались поучаствовать (говоря "мы", в данном случае я имею в виду Россию, хотя применительно к околокосмическим постам чаще моё "мы" надо читать как "человечество").

В силу ряда причин, понятных для большинства человеков разумных, отечественная космическая программа в последние годы страдает от необходимости сильно поужаться в расходах. Отменились (ну хорошо, не отменились а очень отложились) планы полёта к Марсу, отменились планы строительства собственной лунной базы, под большим сомнением идея организации своей околоземной станции (у МКС виднеется конец срока эксплуатации), совсем не слышно новостей о разработке орбитального тягача, и т.д. и т.п. Все перспективные затеи Роскосмоса отваливаются одна за другой, и это, блин, чертовски печально. Участие в проекте строительства DSG в данном контексте радует тем, что с международного проекта гораздо сложнее "соскочить". Легко обрезать финансирование чего-то своего, потому что свои расстроятся но никуда не денутся. А вот выход из международного проекта - это уже репутационные потери, а потому десять раз подумаешь прежде чем передумывать.

DSG будет из себя представлять уменьшенную версию МКС. Уменьшенную - ну потому что далековато пока что тягать туда тяжёлые модули, хотя, конечно же, о финальном облике станции говорить сегодня рано.

Орбитальная лунная станция - это очень хорошо (просто замечательно) по нескольким причинам. Во-первых это отработка относительной автономности в относительно дальнем космосе. МКС всё-таки вот она висит, под боком. Четыреста километров - это по сути дела ещё очень верхние слои атмосферы. Космос у нас "де-юре" действительно начинается со ста километров, но де-факто на высоте четырёхсот километров, где кружится МКС, атмосфера Земли ещё присутствует и вполне себе ощутимо тормозит скорость движения станции (особенно мешаются здоровенные лопухи солнечных батарей), из-за чего периодически приходится корректировать орбиту.

А вот на лунной орбите - там уже космос без шуток и скидок, по нашим сегодняшним меркам вполне себе дальний. Со всеми прелестями, включая радиацию и невозможность, если что, прыгнуть в резервный Союз и оперативно свинтить домой к жене, детям и коту.

Слетать туда-обратно до лунной орбиты - это уже выходит неделя. Одна дорога, без проживания. А за неделю, знаете ли, многое может случиться. Навыки самостоятельного полёта необходимы для дальнейшего освоения космоса, без этого базиса ни на какой Марс мы не полетим.

Это во времена лунной гонки летали на честном слове и такой-то матери, по принципу "вроде свинтили, вроде работает, ну тогда стартуем, помолясь" - в наши дни, к счастью, так уже никто не летает. Убеждён, что сегодня миссии Аполлон, в том виде в котором они были реализованы, не были бы возможны по соображениям безопасности.

Во-вторых, строительство DSG создаст запрос на автономную электронику. МКС, это не секрет, полностью управляется с Земли. Потому что нет никакого смысла возиться с автономными системами, когда на борту всегда присутствует кто-то из космонавтов и когда есть постоянная устойчивая связь в реальном времени с ЦУПами в Королёве и Хьюстоне.

На лунной же орбите от управляющей электроники потребуется определённая самостоятельность. Далеко не всегда там будет присутствовать экипаж, особенно в первые годы. А это означает не только самостоятельность в повседневной работе станции, но и ведение научных экспериментов, а также процессы консервации/расконсервации станции без участия человеков.

Не всегда будет устойчивая связь с Землёй. Ну и плюс, тоже надо учитывать, сигнал до Луны доходит уже с небольшой задержкой. Туда-обратно выходит почти две с половиной секунды, в критической ситуации это может оказаться существенно.

Всё вместе говорит о том, что потребуются нормально соображающие системы контроля, способные адекватно реагировать на возможное взаимодействие с космическим пространством, на угрозы и опасности, на поломки. Это специальное, особо живучее "железо", это головастый софт, это запас алгоритмов поведения под любую возможную ситуацию. Это хорошо воспитанные нейросети, у которых не зашуршит шифер и не проснётся ненависть к проклятым мясным угнетателям.

И всё это нам гарантированно понадобится тем больше, чем дальше мы станем забираться от Земли. Пора начинать нарабатывать опыт.

Ну и в-третьих, DSG - это "ворота" к поверхности Луны. Если мы хотим строить базу непосредственно на самой Луне, то наличие орбитальной "теплушки" безусловно упростит процесс в очень существенной степени. Например, значительно уменьшив количество скарба который придётся таскать с собой посадочным модулям. Да и не только им одним, сами пилотируемые корабли тоже можно избавить от приличной части второстепенного груза. А это значит - больше людей, ну либо более лёгкие и дешёвые носители для старта, что тоже приятно. Груз же вполне может чесать своим ходом на старом-добром Пргрессе - посадить его сразу на поверхность в нужную точку было бы непросто, а вот довести до промежуточного пункта на орбите Луны - это в общем-то не так уж трудно. Тут наверняка кто-то придёт и скажет что и посадить - запросто. Ребятушки, да, один посадить, второй. Но их будет не два и даже не двадцать. А шландаться по Луне в поисках промахнувшегося грузовика - сомнительное удовольствие. Нет уж, лучше через перевалочную базу на орбите.

Ну и безопасность, да. Если вдруг не повезёт травануться несвежей шаурмой, до Земли будет три дня, а до DSG - час-другой.

Тут просится какая-нибудь картинка в тему, но всё что есть в интернетах - либо о-о-очень ранние приблизительные проекты, ещё не предусматривающие участие Роскосмоса, либо нарисованные от балды концепты, не имеющие связи с реальностью. Ну вот этот вроде похож на правду (хотя живого места нет от водяных знаков), держите:

Кроме того, если заглянуть чуть подальше, лунная орбита станет также и воротами к Марсу. Очень непохоже, что в ближайшее время нам светят цельнокорпусные транспортные средства, а значит в ближайшие десятилетия даже тяжёлые, крупные, дальние корабли будут модульными, то есть сборными. Как конструктор: таким же образом собирали МКС, так же будут свинчивать DSG. Так же повезут к Марсу что-то более-менее крупное, например марсианскую орбитальную станцию. Собирать её там, около Марса, конечно тоже можно, но слишком уж далеко возвращаться за запчастями, если вдруг чего-то не хватает. Шкаф из "Икеи" свинчивали сами? У меня вот, например, книжный стеллаж однажды приехал без ручки. На Марсе это было бы втройне обидно. То же самое и с марсианской станцией - её логичнее собирать тут, на мощностях станции лунной, хотя бы основную часть. На орбите Земли было бы ещё удобнее, но тут вмешивается бессердечная гравитация: вытащить что-то из гравитационного колодца Земли не так просто. Это очень большие усилия, скорости и затраты. И нагрузки на корпус станции. Поэтому ну её, земную орбиту, лунная станет компромиссом между расстоянием и экономией.

Теперь давайте уже наконец перейдём к поверхности Луны. Помните, в посте про реалистичные способы передвижения в космосе я рассказывал про проект "Breakthrough Starshot"? Если не помните - то перечитайте, интересно же вышло, ну.

Если тезисно, то это проект отправки к α Центавра ABC микроаппаратов с солнечными парусами. Разгонять их планируется с помощью гигаваттных лазеров (не одного конечно). В проект вложились Мильнер с Цукербергом, курируют в том числе Хоккинг и Перлмуттер.

Так вот, размещать разгонные лазеры на Земле - глупо, потому что атмосфера мешается. Размещать их на орбите Земли опасно, потому что лазеры! Над головой! Да туда все психи с манией величия сбегутся, чтобы сверху диктовать покорному человечеству свою мудрую волю.

А вот на поверхности Луны, на тёмной её стороне, размещать такие опасные штуки - самое оно. Заодно, кстати, такие лазеры могут выполнять в том числе оборонительные функции на случай, если кто-то всё-таки припрётся нас завоёвывать. Нет, вы не поняли, я не предлагаю стрелять из них по захватчикам. Гораздо эффективнее разогнать лазерами чушку из сверхпрочного чугуния, направив её в сторону неприятеля.

Маловато что-то картинок в этот раз, да? Давайте разбавим текст. Вот вам концепт разгонной станции проекта "Breakthrough Starshot":

А вот небольшое наглядное пояснение к самому проекту "Breakthrough Starshot", чтобы уж сразу тему приподзакрыть:

Да, кстати. Насчёт тёмной стороны Луны, коли уж речь зашла. Вы же знаете, что она не тёмная, да? Она освещается Солнцем ровно столько же времени, сколько и наблюдаемая нами. "Тёмная" она только потому, что не видна нам с Земли.

И ещё одно распространённое заблуждение давайте тоже до кучи развеем, раз уж мы тут все так здорово собрались. Разумеется Луна вращается вокруг своей оси! Насмехайтесь над тем, кто говорит что это не так, гоните его! Просто-напросто вращение Луны вокруг оси синхронизировано с периодом обращения вокруг Земли и потому нам незаметно. Убедиться можно с помощью элементарного эксперимента. Ставите перед собой двух человек. Один, потолще, будет изображать Землю. Он красиво стоит неподвижно и ничего не делает. Второй, постройнее, демонстрирует нам Луну. Он двигается вокруг первого, всегда оставаясь к нему лицом - "светлой стороной", и всегда скрывая от него свой з... Свою "тёмную сторону". Представьте, что из макушки сверху у "Луны" торчит ось. И снизу откуда-нибудь тоже торчит ось. Наблюдая за происходящим вы легко обнаружите, что "Луна", перемещаясь вокруг "Земли", постоянно вокруг этой оси вращается. Наука, братцы, с ней не поспоришь.

Помимо потенциально угрожающих лазеров, куда-то на Луну имеет смысл вывезти вообще всё опасное и вредоносное. Любые вредные производства, представляющие радиационную опасность, химическую либо даже биологическую. Всё что может взорваться, всё откуда может сбежать смертоносный вирус либо, скажем, зомби (надысь устроил себе марафон "Resident Evil" и теперь особенно опасаюсь смертоносных вирусов и зомби) - всё это надо увозить с Земли.

А ну-ка скажите, чего у нас на Луне достаточно? Правильно - халявного вакуума. Ну точнее - почти вакуума, знаю что кто-нибудь тут меня обязательно поправит. Почти вакуума. Менее бесплатным он от этого не становится. Вакуум хорош тем, что позволяет создавать сверхчистые сплавы. Так называемое бескислородное литьё, которое на Земле выходит неоправданно дорогим. Металлов, кстати, в Луне хватает: титан, алюминий, железо. Причём есть такая версия, что там этого хозяйства в верхних слоях должно быть больше чем на Земле, поскольку тектоника была менее активная (и существенно менее продолжительная) и металлы не успели опуститься в недра.

(Х - вот тут, друзья мои, середина поста. Нет, не моего поста середина, а половина отпущенного мне на Пикабу места под пост. И согласно нарисованному на липкой жёлтой бумажке плану, тут я должен был начинать заканчивать текст про Марс и вскоре переходить к Главному поясу астероидов. Но про Марс не то что начинать заканчивать рано, но и начинать начинать. Поэтому Главный пояс гарантированно пролетает мимо сегодняшней части моего повествования, это горькое знание пришло ко мне минуту назад. Марс тоже под угрозой.)

Чем ещё хорош вакуум и отсутствие атмосферы? Тем, что эта самая атмосфера не мешается тому, чему она мешается тут, на Земле. Астрономы, например, полцарства отдадут за возможность обжить Луну.

Сейчас оптическая астрономия должна выбирать: либо ставим большой телескоп на Земле (плюсы: удобство обслуживания, можно строиться с размахом; минусы: толстая искажающая атмосфера, воздушные потоки, тучи, голуби), либо тащим гораздо меньший телескоп на орбиту (плюсы: никаких голубей, никакой искажающей атмосферы; минусы: большой телескоп наверх не поднимешь, неремонтопригодность).

Луна совмещает в себе все положительные стороны (разумеется после того, как мы отбросим саму проблему колонизации), там можно разгуляться, поставив здоровенное зеркало которому не будет мешать атмосфера и которое легко будет ремонтировать.

Радиоастрономы тоже посматривают в сторону Луны с интересом. Атмосфера им не особенно мешается, зато мешаются все возможные источники радиосигналов ("Контакт" с Джоди Фостер смотрели? Ах какое кино!). А радиосигналы у нас сегодня излучает вообще всё подряд, включая некоторые холодильники. Если забраться на тёмную сторону Луны, жить радиоастрономам сразу станет веселее.

Помимо астрономов, атмосфера мешается ещё и энергетикам. Приятно и удобно размещать солнечные батареи там, где их не станут закрывать облака. Вики подсказывает:

Ключевые технологии имеют, по оценке НАСА, уровень технологической готовности 7/10. Рассматривается возможность производства большого объёма электроэнергии, равного 1 ПВт. При этом стоимость лунного комплекса оценивается примерно в 200 трлн долл. США. В то же время стоимость производства сравнимого объёма электроэнергии наземными солнечными станциями — 8000 трлн долл. США, наземными термоядерными реакторами — 3300 трлн долл. США, наземными угольными станциями — 1500 трлн долл. США.

Ну то бишь кое-кто уже всерьёз этим вопросом озаботился, заинтересовался и уже подсчитывает предполагаемые расходы.

Вот как-то так могли бы выглядеть поля солнечных батарей на Луне (концепт совершенно от балды нарисован, зато красиво):

Разумеется не могу не вспомнить про всеми любимый Гелий-3, которого на Луне вроде как вполне хватает.

Гелий-3 - весьма удобное топливо для термоядерных реакторов. Он легко хранится, при его использовании поток нейтронов из активной зоны реактора будет весьма умеренный (относительно конечно), в случае аварии выброс получится практически не радиоактивным.

На земле Гелия-3 сохранилось весьма немного, он довольно активно продолжает улетучиваться. А вот на Луне, по минимальным прикидкам, должно найтись 500 000 тонн. Казалось бы - не так уж много, но давайте не забывать что это таки весьма лёгкий газ. Стоимость, как мне подсказывает Вики, составляет 1200 долларов США за литр и 20 000 000 долларов США за килограмм. После этих цифр как-то уже интереснее становится, правда?

Надо упомянуть, что существует и ряд проблем, например само отсутствие у нас термоядерных реакторов. Но несмотря на ряд скептических мнений, в целом современная наука копает в сторону создания термоядерного реактора вполне активно.

Всё разумное человечество скинулось кто чем богат и ваяет общий экспериментальный термоядерный реактор на юге Франции. Вы наверняка скажете, что такие вещи надо строить где-нибудь в Антарктиде, от греха подальше. Однако ехать строить в Антарктиду почему-то никто не рвался, а вот на юг Франции все приехали с редким энтузиазмом и единодушием. Такой вот удивительный научный факт, пометьте себе.

Проект называется ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), Россия очень участвует. Цена с пяти миллиардов евро выросла до двадцати (этот факт не связан с предыдущим), а сроки с 2016 года отодвинулись на 2025. Но это ж вам не стадион построить, это первый в мире термоядерный реактор в конце-концов.

Будущее:

Теперь давайте к бытовым вопросам. Вода на Луне есть (у нас в Солнечной системе воды вообще залейся, в том или ином виде она присутствует практически везде). Конечно она там не в виде уютного лесного озера, вода на Луне находится в почве и хорошенько присыпана сверху всяким мусором.

Количество пока под вопросом, причём прямо сейчас на эту тему очень активно спорят наши с американцами. Наши считают что весьма много, американцы - что совсем мало. Забавно то, что и те и другие отталкиваются от показаний одного и того же прибора - нашего российского LEND установленного на их американском LRO, который я упоминал в начале поста. LEND должен был искать в грунте водород и он его там таки нашёл. Однако вместо того чтобы внести ясность, это наоборот всех перессорило. Такие дела.

Но этот учёный дебош касается распределения водорода в грунте. В любом случае в приполярных кратерах есть доказанные залежи льда (как на Меркурии в прошлом посте, да) который можно взять и добыть без всяких LEND, старой доброй совковой лопатой.

Раз вода залегает у полюсов, то и обустраиваться логично где-то там же, неподалёку, возле условного терминатора (ещё раз напомню что "тёмная" сторона Луны не тёмная а "светлая" не светлая, и потому говоря о терминаторе я имею в виду не фактическую линию светораздела, которая естественно постоянно перемещается, а условную, отделяющую видимую сторону от невидимой). Подобное расположение позволит на относительно небольшом расстоянии расположить как средства связи с Землёй так и, скажем, радиотелескопы, требующие чтобы Земля наоборот не маячила на горизонте. Там же, на вершине какого-нибудь кратера можно поставить круговую солнечную батарею, которую Солнце сможет освещать большую часть времени.

Нет никаких сомнений в том, что придётся зарываться хотя бы метра на полтора, а лучше - глубже. Это защита от радиации, защита от прилетающих булыжников, которые не сгорят в атмосфере за неимением таковой. Это защита от холода в конце-концов - в паре метров под поверхностью перепады температуры не страшны, в некоторых регионах там сохраняется вполне комфортный ноль или около того (при весьма значительных перепадах на поверхности).

Не так давно заговорили о том, что можно и не копать самим а воспользоваться тем что есть - лавовыми трубками, оставшимися с тех времён когда свежеобразованная Луна неравномерно остывала. Трубки такие и правда нашлись, в этом помогли падающие на Луну метеориты, проламывающие поверхность. Если подобная пещера обнаружится в удобном для поселения районе - то почему бы нет?

Вот вам пример вполне перспективной дыры в Луне:

В силу низкой гравитации представить себе более-менее стабильную и достаточно плотную атмосферу на Луне довольно трудно (хотя разреженная атмосфера присутствовала весьма долгое время, её следы сохраняются и сейчас). Так что фантазировать на тему терраформирования, кажется, особого смысла нет. В перспективе Луна - не курорт и не рекреация а гигантский завод и стартовая площадка. Тут тебе и металлы, тут тебе и топливо. Гравитация относительно невелика, а значит то, что на Земле лежит большой неподвижной кучей, там сможет оторваться и улететь. Кстати, тут снова можно вспомнить про электрические двигатели. Оторвать что-то с поверхности Земли они не способны, а вот там, на Луне, в принципе можно попробовать.

С середины прошлого века к гипотетической лунной базе любят пририсовывать электромагнитную катапульту. Чтобы, значит, можно было что-нибудь запускать в промышленных масштабах. Грузы в сторону Земли, корабли в сторону Марса. Да, в этом что-то есть, хотя порой мне кажется что это больше дань традиции чем реальный инструмент.

Сегодня планы освоения Луны так или иначе строят США, Россия, объединённая Европа, Китай, Индия и Япония. Строят планы с переменным успехом, куда уж без этого, кто-то время от времени выступает с новым громким проектом, кто-то наоборот отказывается и переносит сроки.

Частный бизнес пока что всерьёз о Луне не говорит, но издалека, скажем так, приценивается. Довольно скоро общее увлечение Марсом должно на какой-то срок приугаснуть, когда станет понятно что прямо сейчас заселить Марс не выйдет, будь ты хоть трижды Маском. И вот тогда, думается мне, в том числе и сам Илон Маск может плотнее заинтересоваться Луной, тем более что солнечная энергетика входит в сферу его интересов. Хотя что туда не входит? На редкость деятельный дядька.

Луна должна нас интересовать не только с точки зрения промышленного освоения. Наш спутник - в том числе отличный испытательный полигон, тренировочная площадка. Там, не удаляясь от дома, можно испытать не только технику но и самих себя. Рано ехать на двухколёсном велосипеде в горы, не научившись кататься на трёхколёсном у себя во дворе.

Мы знаем как себя ведёт организм тренированного космонавта в условиях МКС. Но всё-таки несколько специально отобранных человек в условиях МКС не дают полной картины.

Что, например, будет с психикой, когда ты не в четырёхстах километрах над собственным домом, наблюдаешь его из иллюминатора, а месяцами работаешь где-то на тёмной стороне Луны среди серо-бурых пустошей, а вокруг - черное небо и колючие звёзды?

А для кого-то, быть может, наоборот получится вот так:

Здесь, друзья мои, придётся мне прерваться. Честное слово, собирался написать и про Марс, и про пояс с Церерой. Но как-то неожиданно во время вёрстки часть про Луну разрослась настолько, что даже Марс уже не впихнуть. Очень уж мал доступный объём текста и 85% я уже исписал.

С определённостью можно сказать, что в следующий раз будет Марс. Он почти дописан, осталось собрать в единое целое разрозненные куски текста, причесать, подобрать изображения. Думаю что так долго как в этот раз ждать не придётся. Возможно, кроме Марса в следующий пост влезет что-то ещё, в конце-концов блок про пояс астероидов не должен выйти сильно крупным.

Да, кстати! Прошлый пост мне выиграл конкурс сообщества Науки! Спасибо вам!

Ссылки - ниже. Если какие-то из них нельзя указывать, удаляйте смело. Вся информация взята из открытых источников и немного из головы. Картинки предложены поисковиками.

Ссылки:

1. https://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/news/apollo-sites.htm...

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Lunar_Reconnaissance_Orbiter

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Луна

4. http://selena.sai.msu.ru/Home/SolarSystem/moon/moon.htm

5. http://tass.ru/kosmos/3934349

6. http://selfire.com/2008/09/1535/

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Точки_Лагранжа

8. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_7500000/750...

9. http://www.bbc.com/russian/science/2009/11/091113_water_moon...

10. https://www.infox.ru/news/11/science/universe/28034-rossijsk...?

11. https://www.nasa.gov/topics/moonmars/features/lunar_core.htm...

12. https://ru.wikipedia.org/wiki/Тейя_(гипотетическая_планета)

13. https://ru.wikipedia.org/wiki/Колонизация_Луны

14. https://www.nasaspaceflight.com/2017/04/nasa-goals-missions-...

15. https://ru.wikipedia.org/wiki/Deep_Space_Gateway

16. http://tass.ru/kosmos/4656755

17. http://tass.ru/kosmos/4657115

18. https://ria.ru/science/20170927/1505659934.html

19. http://www.russianspaceweb.com/imp-origin.html

20. https://www.webcitation.org/65JXkFfv4?url=http%3A%2F%2Fnews....

21. https://3dnews.ru/editorial/solar-colonization/

23. http://www.iterrf.ru/en/russia/participants/

24. https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_экспериментальны...

25. http://elementy.ru/video/114/Energetika_budushchego_upravlya...

27. http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6332/

28. https://www.inopressa.ru/article/29Jul2010/lemonde/eu.html

29. https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитная_катапульта

30. https://ru.wikipedia.org/wiki/Lunar_Reconnaissance_Orbiter

31. https://np.cosmos.ru/pribory/lend

32. https://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/news/crater-ice.html

33. https://www.nasa.gov/mission_pages/Mini-RF/multimedia/featur...

34. https://naked-science.ru/article/sci/kolonistam-na-lune-i-ma...

Добрый день, армия пикабу. Вдохновился постом про капремонт в Кунцево

https://zalipaka.icu/story/kak_quotosvaivaetquot_byudzhet_gbu_z...

Случилось так, что программа капремонта в г Москве дошла и до нас. Планируют много что менять, на сегодняшний момент заменили мусоропровод и что-то наколдовали в щитке. В данное время меняют проводку по этажу в подъезде. Возник вопрос, существует ли какой либо регламент монтажа проводки? К вопросу прикрепляю фото:

Если я не ошибаюсь, проводка должна вестись в кабель-каналах (либо те, которые стоят старые, либо гофрированные круглые),а не,мать его, в водопроводных трубах. Общий вид этажа выглядит хуже, хотя после капремонта должно быть наоборот вроде как. Компания, которая этим занимается ООО "Три-Д". Чувствую что грамотно "осваивают" фонд капремонта.

Это только начало. Планируют замену ГВС и ХВС и прочих коммуникаций. Прошу помощи, как прищучить УК и исполнителя, запросить сметы, и как действовать в данной ситуации, чтобы делали сразу как положено.

Ладно, друзья мои. Раз вам понравился прошлый пост про космос, поговорим теперь, пожалуй, ещё про космос. Уж чего-чего, а этого добра у нас хватает.

Почему-то многие расстраивались насчёт отсутствия перспектив полёта к другим звёздам. Варпа мол хотим, червоточину давай. Подумайте как следует и ответьте честно: на что они вам сдались?

Представим на секунду, что нам на голову неожиданно свалилось тайное знание, и теперь построен красавец стадион звездолёт. Вы в него садитесь, нажимаете главную кнопку и отправляетесь куда-то туда, в сторону Бетельгейзе, чтобы зачем? Что именно, кроме впечатлений и красивых кадров, оттуда можно привезти сегодня? Ни-че-го. Даже инопланетную заразу вы назад не притащите, потому что нет в округе трёхгрудых чужих прелестниц. Они если и есть, то очень далеко. О-о-очень. Туда даже со световой скоростью лететь десятки (это в лучшем случае) и сотни лет.

Так что только фотографии. Ну максимум - шерстистого оползня с неизвестной пыльной планетки из системы звезды Барнарда (очень близкое к нам солнце, 5,96 световых года).

Всё что можно найти где-то там, стоит для начала поискать где-то здесь. Включая шерстистого оползня.

Поэтому давайте окинем нашу Солнечную хозяйским взором и разберёмся, чего нам тут перепало ценного от щедрот матери-природы.

Сначала мои обычные оговорки. В этой теме я не спец, просто любопытствующий. В вопросе разбирался ковыряясь в собственной памяти и открытых источниках. Поскольку в наших пикабах попадаются профи (один из них счастливым образом обнаружился в комментах прошлого поста), они приглашаются для указания ошибок и прочей критики.

Все ссылки обязательно дам в конце. Картинки таскаю из подборки поисковиков.

Да, и налейте чаю. У меня снова получилось длинно.

Ещё раз подчеркну, что хочется сделать акцент именно на потенциальном использовании объектов системы, потому что просто так вам про них и без меня триста раз рассказывали. Я же имею в виду всё это хозяйство инвентаризовать и рационализировать.

Чужие звёзды нам в ближайшие сотню-другую лет не светят. В лучшем случае дотянемся до окрестных систем с помощью автоматов со световыми парусами, про которые я рассказывал в прошлом посте. Если не читали, лучше зайдите сначала туда; во-первых нынешний пост логически продолжает предыдущий, во-вторых я стану периодически к туда ссылаться.

В Солнечной системе прорва всего интересного и полезного. А самое главное - до всего этого мы можем добраться в обозримом будущем (как - обсуждали в прошлый раз).

Солнце

Оно дарит надежду! С ним приходит Гэндальф!

Ну а если кроме шуток, Солнце - это одиночный жёлтый карлик, относящийся к звёздному населению 1. Термин "звёздное население 1" означает, что звезда принадлежит к последнему, самому молодому поколению (отсчёт идёт в обратную сторону). Звёзды предыдущего поколения - очень старые, старше 10 млрд лет, доживающие свой век, относятся к населению 2, а звёзды первого, уже погибшего (и потому гипотетического, предполагаемого) поколения классифицируются как звёздное население 3.

Кстати, хотя про звёзды третьего населения всё ещё говорят как про гипотетические, совсем недавно, в 2015 году, их всё-таки умудрились обнаружить (с очень высокой долей вероятности). Нет, сами они, разумеется, погибли около тринадцати миллиардов лет назад, но произошло это в такой дали, что свет оттуда только-только добрался, показав нам события, происходившие всего через 800 миллионов лет после Большого Взрыва.

Тут нам повезло дважды. Начать стоит с того, что у звёзд первого поколения (население 3) вообще не было планет, а у второго поколения (население 2) планеты, скорее всего, были только газовые, напоминающие Юпитер. Причина - отсутствие во времена их зарождения достаточного количества тяжёлых элементов, которые попросту ещё не были синтезированы. Кругом был сплошной водород (позже добавился гелий), зато много. Окажись наше Солнце старой звездой - быть нам кристаллическим водородом в недрах какого-нибудь псевдоюпитера.

Второй раз нам повезло в том, что звезда в системе сформировалась всего одна. Смело корректируйте полученные на уроках астрономии знания. Многие звёздные системы имеют более одной звезды (чем дальше, тем меньше остаётся одиночных систем, данные всё время меняются, сейчас обычно пишут про 25-35% одиночных звёзд). Звёзд бывает две. Бывает три. Бывает четыре. Догадываетесь что дальше? Правильно, звёзд бывает пять, шесть, ну и наконец, чтобы не мелочиться, в системе Jabbah (ν Скорпиона) звёзд насчитали семь штук.

Беда в том, что при таком количестве светил гравитационные взаимодействия внутри системы могут быть весьма переменчивы. Более мелкие объекты, включая планеты, может ой как колбасить, перетаскивая их с орбиты на орбиту и даже совсем выкидывая из системы. Чтобы при таком неуютном раскладе говорить о развитой жизни, надо проявить определённую степень оптимизма.

Пример кратной звёздной системы с четырьмя светилами - 30 Овна:

Ну а теперь, ближе к делу, а то что-то я увлёкся. Итак, что нам может дать наше Солнце?

В первую очередь Солнце - это море дармовой энергии. И чем к Солнцу ближе, тем халява выходит более концентрированной.

"В этой связи, учитывая вышесказанное, представляется целесообразным инициировать проведение ряда мероприятий, направленных на организацию процесса исследования перспектив разработки указанного ресурса и методов оптимизации способов добычи, а также на его эффективное последующее использование", - сказал бы я вам, находясь на работе.

Но поскольку я не на работе, то скажу иначе. Хватит, друзья мои, сидеть без дела. Пора устремиться.

Первое что приходит в голову - конечно же банальные солнечные батареи. Много. Помните Сферу Дайсона? Гигантская искусственная сфера вокруг звезды, полностью собирающая выделяемую энергию. Она - эволюция данной идеи.

Сама сфера - безусловная фантастика, которую нет смысла обсуждать сегодня всерьёз. Но кто мешает установить батареи площадью с футбольное поле (коль уж так модно в последнее время измерять масштабные объекты в футбольных полях)? А в общем-то никто не мешает. Если очень сильно приспичит, это можно сделать даже сегодня.

Энергию можно отдавать сразу - лазерным лучом, нацеленным в нужную точку. Понятно, что в той точке должны находиться не деревни непокорных зусулов а соответствующая приёмная станция.

Такую идею - передавать энергию по лучу - мусолят уже довольно давно, даже безотносительно околосолнечной орбиты. Поскольку гораздо проще иметь дело с тем, что вертится непосредственно около Земли, долгое время концепты выглядели так:

А можно энергию накапливать, занимаясь зарядкой аккумуляторов в промышленных масштабах.

Стоит признать, что гвоздь в крышку гроба аккумуляторов, ну кроме самых миниатюрных, может загнать развитие конкурирующих технологий. Например, компактные ядерные, а там, глядишь, и термоядерные реакторы (здесь хочется напомнить, что компактные ядерные реакторы уже существуют и используются на космических аппаратах, тогда как термояд нам пока не дался). Но пока тот гроб ещё и не начинали стругать, так что можно помечтать.

"И зачем же нам такая прорва аккумуляторов в окрестностях Меркурия?" - спросите вы. А затем, что где-нибудь ближе к орбите Урана сами солнечные батареи скорее мешаются, а не помогают. Поэтому для работы во внешних областях системы очень кстати пришлись бы крупные промышленные аккумуляторы. Которые можно разрядить и отправить в обратном направлении, на перезарядку. Особенно актуально это будет, если окажется что потенциального топлива для реакторов гораздо меньше, чем нам хотелось бы.

И вот тут самое время снова вспомнить предыдущий пост, где я вам рассказывал про солнечный (световой) парус.

Чем ближе к Солнцу, тем сильнее давление фотонов света. Именно поэтому разгонять корабли с солнечным парусом, отправляющиеся за орбиту Юпитера, лучше всего именно оттуда.

Автоматические солнечные парусники, развозящие энергетические элементы по разным уголкам системы, видятся вполне реалистичными. Сначала их будет разгонять свет самого Солнца, потом - лазерный луч в спину.

Более того, таким образом и до других звёзд можно добраться за вполне пристойные сроки. Помните, в прошлом посте рассказывал про проект "Breakthrough Starshot"? Вот как-то так, да.

Ну и переработка конечно же. Любая переработка любых ресурсов требует больших энергий (если не брать в расчёт обычную компостную кучу). Конечно, существенное удаление места переработки от места добычи не может не вызывать определённый скепсис. Тащить, например, астероид или накопанную руду из пояса в сторону Солнца - далече, спору нет.

Зато в этом деле могут неплохо себя показать те самые электрические двигатели, славящиеся экономичностью и продолжительным сроком работы.

Итого выходит, есть как минимум три причины для того, чтобы всерьёз интересоваться околосолнечной орбитой. Разумеется, любые категоричные утверждения об однозначной пользе подобных проектов на сегодняшний день были бы профанацией. Но вот посчитать, прикинуть эффективность, поспорить о целесообразности можно и нужно уже сегодня.

Нельзя забывать о том, что околосолнечная логистика весьма прихотлива. Гравитационное воздействие Солнца там уже очень велико. Звезда притягивает к себе любой объект, с каждой секундой увеличивая его скорость. Не сможешь оттормозиться - пролетишь мимо гипотетической орбитальной станции. Затормозишь слишком сильно - потеряешь орбитальную скорость и свалишься на Солнце.

К несомненным плюсам расположения промышленных объектов в открытом космосе можно отнести их возможность к самостоятельному маневрированию, а также то что прибывающему кораблю достаточно занять аналогичную орбиту вокруг Солнца и не спеша догнать станцию. Так, например, швартуются корабли к МКС. Это существенно проще, чем посадить корабль на Меркурий. Даже выйти на орбиту вокруг Меркурия, когда так близко к тебе находится Солнце, дело крайне непростое, впрочем об этом чуть позже.

Всем производствам, требующим невесомости или вакуума, должно быть весьма комфортно в условиях наличия практически неограниченного запаса энергии и отсутствия каких-либо ограничений с точки зрения экологии. Можно замусорить планету, можно замусорить орбиту, можно замусорить даже открытое пространство. Солнце замусорить у нас не получится, даже если очень захотеть. Туда можно смело сбрасывать что угодно.

Меркурий заранее преподнёс нам несколько неожиданных сюрпризов.

Во-первых у него какие-то нелады с массой. Меркурий для своих размеров имеет слишком большое и слишком массивное железное ядро. Причины обсуждаются. Наиболее популярны две теории: что кору и мантию "сбило" с Меркурия объектом, имеющим массу в 1/6 от его собственной, либо что его внешняя оболочка выгорела/испарилась во времена, когда планета имела менее стабильную орбиту и приближалась к Солнцу.

Во-вторых интересно то, что даже там, на раскалённом Меркурии, нашёлся самый обычный водяной лёд. Да, лёд. Прекращайте удивляться давно устаревшей новости про воду на Марсе. Судя по всему, в Солнечной гораздо труднее найти место где воды, наоборот, нет.

Лёд на Меркурии лежит в приполярных кратерах, куда никогда не попадают солнечные лучи, методично прожаривающие остальные зоны планеты. Нападал, видимо, кометами, испарился, конденсировался и выпал снегом на полюсах. Здесь надо оговориться, что никто его своими глазами не видел и пальцем не тыкал. Но при облучении радаром в полярных кратерах светилось что-то, имеющее отражающие качества, соответствующие самому обыкновенному водяному льду.

Лёд в глубоких приполярных (условный север) кратерах на Меркурии:

В-третьих, кроме светлых пятен льда на Меркурии нашлись также пятна чёрные. На фото ниже - прекрасно освещённый участок поверхности, в центре мы видим пятно, очевидно, не являющееся тенью кратера. Подобные темные пятна встречаются в разных частях Меркурия, в том числе на дне кратера Хемингуэй, вокруг кратера Дерен и возле некоторых кратеров бассейна Калорис. Одни исследователи считают что это углерод в виде графита, другие говорят про углеводороды в виде мазута.

Чёрное пятно неподалёку от кратера Хокусай на Меркурии:

Из вкусняшек на Меркурии предполагают найти пресловутый гелий-3, который полезен во многих отраслях народного хозяйства. Нас с вами он особенно интересует как весьма удобное в использовании ядерное топливо (легко хранится, относительно слабый поток нейтронов из активной зоны реактора, в случае аварии выброс получается практически не радиоактивным).

Как мне подсказывает Вики, на Земле большая часть гелия-3 сохранилась со времён её, Земли то бишь, образования. В атмосфере его насчитали 35 000 тонн, причём, что самое обидное, он продолжает постоянно улетучиваться в космос. Это не может не расстраивать жадное человечество.

Кроме того, исследователи грозятся найти на Меркурии некие полезные руды, предусмотрительно не уточняя какие именно. Возможно - учёныескрывают и потом окажется, что руды нашлись самые бесполезные и было решено их вообще не брать. Зато у руководителя проекта под яблонькой в саду неожиданно откроется богатейшее месторождение редкоземельных элементов. Шучу-шучу, нет там никаких редкоземельных элементов. Только чур я в доле.

Строиться на Меркурии лучше всего где-то на полюсах. Там, как я говорил, расположены кратеры с залежами льда, куда никогда не проникает палящее Солнце. Одновременно на вершинах тех же кратеров можно расположить солнечные батареи, которые станут освещаться Солнцем круглосуточно.

Плюс слабенькое, но всё ж таки магнитное поле, защищающее от радиации. В общем, если закопать базу на пару метров под поверхностью где-нибудь на полюсе, можно интересно и, главное, с пользой провести время на рудниках, добывая радиоактивное топливо.

Однако у Меркурия есть один отчётливый минус. Долго сочинял красивое и понятное объяснение, но потом решил не ломиться в открытую дверь. Так что вот вам цитата из журнала "Вокруг Света" за ноябрь 2006 года:

Меркурий — одна из самых труднодостижимых планет Солнечной системы. Добраться до него почти так же тяжело, как до Плутона. При полете к внешним планетам надо у Земли придать космическому аппарату достаточно высокую скорость, чтобы преодолеть тяготение Солнца. Путешествие к внутренним планетам требует, наоборот, сброса скорости. Дело в том, что любой аппарат, выходящий на межпланетную трассу, с самого начала получает скорость около 30 км/с относительно Солнца — именно с такой скоростью движется по своей орбите Земля. Если не затормозить, то аппарат так и будет крутиться где-то в районе земной орбиты. Но ракета не автомобиль, тормозить ей ничуть не легче, чем разгоняться. [...]

Простейший путь к Меркурию, так называемый касательный эллипс, требует сбросить в начале пути около 8 км/с. Тогда в перигелии траектория пройдет по касательной к орбите Меркурия. [...]

Двигаясь по касательному эллипсу, ваш аппарат достигнет Меркурия примерно за 100 дней. Но даже и не думайте о том, чтобы выйти на орбиту вокруг планеты. Ведь все это время вы будете приближаться к Солнцу, грубо говоря, падать на него, разгоняясь под действием его притяжения. В перигелии аппарат будет нестись со скоростью 57 км/с. И хотя Меркурий движется вокруг Солнца намного быстрее Земли, вы все равно будете обгонять его примерно на 10 км/с.

В общем, с химическими реактивными двигателями там особо не налетаешь. Как минимум, придётся использовать долгоиграющие электрические (в очередной раз ссылаюсь на свой прошлый пост).

Вот так пришлось накручивать по системе "Мессенджеру" (который и сделал показанные выше фотографии) чтобы добраться до Меркурия, правда он летел "на химии":

Венера на первый взгляд является чуть ли не самым неудачным объектом для освоения. Когда-то она находилась в зоне жизни, но давным-давно её покинула. Вернее, сама зона жизни отодвинулась дальше от Солнца, поскольку оно со временем наращивает интенсивность.

У Венеры самая высокая температура поверхности во всей системе (Солнце по понятным причинам не учитываем) - около +480°C. Там давление в 90 атмосфер. Там на склонах гор выпадает иней, состоящий из сульфида висмута и сульфида свинца. Там в атмосфере клубятся облака серной кислоты. Замок Инферно в HoMM3 помните? Вот почти так же неприятно.

Запускаемые на Венеру аппараты (сажать туда технику рискнули только в Советском Союзе) если и умудрялись добраться до поверхности, функционировали не больше двух часов. Потом отказывала любая защита и техника выходила из строя.

Жизни на поверхности Венеры, разумеется, нет. Так считает абсолютное большинство учёных, которых можно считать настоящими учёными, то есть остепенённых. Что думают не учёные а "учёные" - мне в рамках данного текста рассказывать не очень хочется. Подозреваю, вы сами догадываетесь что думают они очень разное, иногда странное, а иногда, кажется, даже и не думают вовсе.

Но. Но! Некоторое время назад один не поддельный (!), очень видный и известный планетолог - Л.В. Ксанфомалити утвердился во мнении, что жизнь на поверхности Венеры (и, преимущественно, под поверхностью Венеры) есть.

Мне бы и в голову не пришло про это упоминать, если бы не список регалий: доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Научного совета РАН по астробиологии, член комиссии РАН по космической топонимике, главный научный сотрудник и руководитель лаборатории фотометрии и ИК-радиометрии Отдела физики планет Института космических исследований РАН, автор сотен научных публикаций.

Конечно же противостоят ему не менее матёрые зубры. Однако если мнение дилетантов интересует лишь их самих, то точку зрения маститого учёного, пусть и кардинально отличающуюся от позиции его коллег, надо как минимум иметь в виду. Таким образом вопрос наличия на поверхности Венеры жизни из разряда однозначно решённых плавно перетёк в разряд дискуссионных. Хотя конечно же гораздо более убедительно выглядит позиция тех, кто отрицает подобную возможность.

Серия снимков, сделанная "Венерой-13", по мнению Л.В. Ксанфомалити демонстрирующая как после посадки спускаемого аппарата кто-то высунулся из-под поверхности Венеры, огляделся и зарылся обратно. С точки зрения его противников - это радиопомехи, игра света и тени, принесённый ветром мусор, следствие деятельности самого аппарата и что угодно ещё. Лишний раз хочу подчеркнуть, что возможность существования подобной жизни на сегодняшний день представляется весьма маловероятной. Но и однозначное опровержение пока отсутствует.

Казалось бы - что нам, учитывая упомянутые условия, на Венере делать? Однако штука в том, что по многим показателям Венера очень напоминает Землю: 95% диаметра, 81,5% массы, 91% силы тяжести, если за 100% для всех параметров брать земные характеристики. Другой такой планеты в нашей системе нет. Марс, до которого я дойду позже, имеет всего 53% диаметра, 10,7% массы и 38% силы тяжести - отличия очень существенны. Если мы хотим расселиться по окрестностям, не страдая от низкой гравитации, надо смотреть именно в направлении Венеры.

Да, сегодня любые проекты по терраформированию Венеры выглядят фантастикой. Но начинать начинать делать первые шаги в этом направлении можно будет довольно скоро.

Есть на Венере место, по некоторым параметрам сильно напоминающее Землю. Давление там составляет около одной атмосферы, температура около 20-40°C. Из явных минусов - находящиеся там же облака серной кислоты, поскольку место это расположено на высоте 50-60 километров над поверхностью планеты, в её атмосфере. Однако на той же высоте можно найти и водяные облака. Воды на Венере мало, но в атмосфере она есть. Кстати, чуть выше, на высоте 100 километров, предположительно нашёлся и озоновый слой, снижающий влияние ультрафиолетового излучения.

На эту зону в атмосфере Венеры обратили внимание ещё в восьмидесятых. Летом 1985 года на орбиту планеты вышли две исследовательские станции "Вега-1" и "Вега-2", выбросившие посадочные модули и два аэростата (сами "Веги" после этого ушли исследовать комету Галлея).

Про посадочные модули подробно писать не буду, их история, как и история советских взаимоотношений с Венерой - тема для отдельного разговора. Если кто не в курсе, в годы холодной войны СССР и США, чтобы не толкаться локтями, предпочитали заниматься каждый "своей" планетой. В итоге ещё до "Вег" около Венеры побывали аппараты с оригинальным названием "Венера" и порядковыми номерами с первого по шестнадцатый, занимавшиеся съёмками, зондированием, исследованием атмосферы, совершавшие посадки, присылавшие фотографии, бурившие грунт...

Но все посадочные модули жили на поверхности планеты максимум два часа. Потому что давление, потому что температура. А вот выпущенные с "Вег" аэростаты ударно проработали двое суток, что весьма существенно, если учесть специфику планеты и особенно - упомянутые выше облака серной кислоты. Аэростаты разошлись в разные полушария и дрейфовали там вдоль экватора со скоростью 250 км/ч, измеряя всё, до чего могли дотянуться.

Наглядное описание миссии на примере "Веги-1", второй аппарат следовал сразу за первым:

Сегодня над запуском атмосферного зонда размышляют в NASA (правда пока что довольно вяло), неспешно рисуя концепт под названием "Venus In-Situ Explorer".

Почему же так интересен этот атмосферный слой? Потому, что в атмосфере Земли, например, существует жизнь. Некоторые организмы вообще не опускаются на поверхность и существуют лишь на высоте.

А ещё у нас есть отдельная когорта организмов с общим названием экстремофилы, объединённых по принципу неудачного выбора места жительства. Эти граждане обитают в условиях повышенной кислотности, сверхвысокого давления, отсутствия кислорода и экстремально высоких температур. Причём некоторые вытащили роял флеш, им перепали все перечисленные неприятности разом. Зато эти отважные парни своим примером доказали, что жизнь может существовать не только на тёплом пляжике под пальмой, но и способна раскорячиваться в удивительные позы, если вдруг припрёт.

Смекаете к чему это я? Совершенно верно, я знал что вы сами давно догадались. Вероятность существования жизни в атмосфере Венеры значительно выше, чем в огненном аду на поверхности. Два миллиарда лет назад на Венере были вполне пристойные условия. Тогда там с высокой долей вероятности существовали вполне обыкновенные водоёмы, где так же как и на Земле могла зародиться жизнь. А могла и не зарождаться, а прилететь с метеоритами, хотя это пусть и вкусная, но совсем отдельная тема для разговора.

Когда условия на поверхности стали портиться, отдельные простейшие организмы вполне могли уйти в атмосферу, обживая более-менее комфортные её слои.

Этому есть ряд косвенных подтверждений (которые, впрочем, трактовать можно очень по-разному). Например, в атмосфере Венеры аномально низкое содержание монооксида углерода (он же CO, он же "угарный газ"), хотя от электрических разрядов в атмосфере и солнечной радиации он образуется в огромных количествах. Какой-то процесс на планете активно расходует СО, превращая его в CO2, то есть в диоксид углерода, который мы с вами выделяем при дыхании. Для нас СО - безусловный яд, но теоретически бактерии вполне могли научиться его перерабатывать. Также в атмосфере Венеры обнаружен сульфид карбонила, который некоторые исследователи считают продуктом жизнедеятельности бактерий.

Только ради этого одного стоило бы всерьёз задуматься над освоением Венеры. Начать можно хотя бы с автоматических дирижаблей. Современные материалы вполне позволяют долговременно сопротивляться воздействию едких облаков. Например есть концепт миссии NASA под названием High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC):

Ну а если жизнь там не найдётся, можно попробовать заселить её туда в принудительном порядке. Ещё в шестидесятых годах Карл Саган предлагал расселить в атмосфере Венеры одноклеточные зелёные водоросли - хлореллу. Они должны были обогатить атмосферу кислородом и снизить парниковый эффект. К сожалению, воды в атмосфере оказалось меньше, чем нужно для хлореллы, поэтому теперь предлагается первоначально доставить на Венеру много воды. Например, привенерить туда несколько комет, или синтезировать воду на месте, благо, энергии для такого процесса там достаточно.

Впрочем, некоторые исследователи предлагают в первое время обойтись без дополнительной воды, положившись на генную инженерию. Например предлагается распылять в атмосфере Венеры генномодифицированные споры плесени.

Кстати. Только что с любопытством вычитал на Вики следующую идею:

Ударное распыление в атмосфере металлического метеора может привести к связыванию серной кислоты в соли, с сопутствующим выделением воды или водорода (в зависимости от точного состава метеора). Астероиды типа (216) Клеопатра представляют определённую ценность для этого решения. Возможно, глубинные породы Венеры также имеют подходящий состав. В таком случае достаточно использовать водородную бомбу достаточной мощности, чтобы одновременно вызвать пылевую "ядерную зиму" и этой же пылью связать кислоту.

Венера очень интересна и очень перспективна. Не столько в промышленном, сколько в биологическом смысле. Там можно и нужно искать жизнь, пускай даже простейшую. Если же жизнь не найдётся, определённо стоит её туда заселить. Ну а впоследствии, глядишь, и сами туда расплодимся. Всё-таки другая планета-близнец Земли нам может попасться очень уж нескоро.

Тут, друзья, я вынужден прерваться. Изначально рассчитывал уместиться в один пост, но неожиданно оказалось, что максимальный размер поста уже превышен, а Солнечная система только началась. Похоже, придётся замахнуться на цикл постов, удовлетворяя своего внутреннего графомана.

Видимо, во второй части будут Луна, Марс и Церера с главным поясом астероидов. Когда он будет - не знаю. Тема довольно объёмная, а отвлекающих от написания искусов так много!

Ссылки - ниже. Если какие-то из них нельзя указывать, удаляйте смело. Вся информация взята из открытых источников и немного из головы. Картинки предложены поисковиками.

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Звезда_Барнарда

2. http://old.computerra.ru/own/wiebe/703385/

3. http://www.public.asu.edu/~sciref/exoplnt.htm#section2

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнце

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Звёздное_население

6. http://www.eso.org/public/russia/news/eso1524/

7. http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.astro.42.05...

8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гелий

9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Звёздная_система

10. https://en.wikipedia.org/wiki/Nu_Scorpii

11. https://ru.wikipedia.org/wiki/30_Овна

12. https://www.nasa.gov/jpl/18927/

13. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сфера_Дайсона

14. https://ru.wikipedia.org/wiki/Меркурий

15. http://www.nrao.edu/pr/2007/mercury/

16. http://science.sciencemag.org/content/333/6051/1847

17. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/ice/ice_mercury.html

18. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/00191035889...

19. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/mercuryfact....

20. http://science.sciencemag.org/content/258/5082/635

21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17748898?dopt=Abstract

22. http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/cosmos/154/

23. https://ru.wikipedia.org/wiki/Колонизация_Солнечной_системы

24. https://ru.wikipedia.org/wiki/Колонизация_Меркурия#cite_note...

25. http://galspace.spb.ru/index176.php?foto_page=13

26. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гелий-3

27. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мессенджер_(АМС)

28. https://ru.wikipedia.org/wiki/Исследование_Венеры

29. https://ru.wikipedia.org/wiki/Терраформирование_Венеры

30. https://lenta.ru/news/2011/10/07/ozone/

31. https://ru.wikipedia.org/wiki/Жизнь_на_Венере

32. http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/Venuslife.html

33. https://www.nkj.ru/archive/articles/17344/

34. http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Venus_Expres...

35. https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_Венеры

36. https://ru.wikipedia.org/wiki/Venus_In-Situ_Explorer

37. https://www.space.com/283-venus-alive-signs.html

38. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вега_(АМС)

39. http://www.pvsm.ru/mars/77447

40. https://ru.wikipedia.org/wiki/Экстремофилы

41. http://www.scripps.edu/newsandviews/e_20041011/ghadiri.html

Власти США заинтересовались перспективами коммерческой добычи сырья на Луне. Интерес возник после переписки НАСА с администрацией Трампа, сообщает Motherboard.

В первую очередь, Белый дом интересует возможность извлечь финансовую выгоду от полезных ископаемых на Луне. Известно, что на Луне имеются ценные для промышленности металлы — титан, алюминий, железо. А в поверхностном слое лунного грунта накоплен редкий на Земле изотоп гелий-3, его можно будет использовать в качестве топлива для перспективных термоядерных реакторов.

НАСА заверило американскую администрацию, что агентство также задумывается об извлечении выгоды от изучения космоса и уже предоставило возможность частным аэрокосмическим компаниям SpaceX и Blue Origin заниматься космическим туризмом. Для этого Blue Origin создает пилотируемую пассажирскую версию корабля New Shepard, а SpaceX — пилотируемый корабль Crew Dragon.

В НАСА упомянули также о совместной с Тайванем работе по созданию геологического лунохода, предназначенного для добычи полезных ископаемых не только на Луне, но и на других планетах. Приступить к тестам робота-геолога планируется уже в 2017 году, а отправка на Луну посадочного модуля запланирована на начало 2020-х годов.

Агентство назвало извлечение и доставку на Землю образцов сырья из этого региона "высоко научным приоритетом". Трамп, в свою очередь, поинтересовался, не может ли НАСА ускорить пилотируемую миссию и перенести сроки ее реализации уже не следующий 2018 год.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Луне больше нет американских флагов. Их ставили на спутнике Земли с 1969 по 1972 годы. С этого времени флаги потускнели. Теперь на Луне можно заметить лишь белые полотна. Об этом рассказали в NASA.

На Луну американцы отправили обычные флаги, ничем не обработанные. Между тем солнечный свет на Луне не поглощается, тени там тоже нет, поэтому все предметы на этом небесном теле постоянно подвергаются воздействию ультрафиолета и радиации.

Первым землянином, вступившим на Луну, был Нил Армстронг. Ему принадлежит фраза "Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества". В 1969 году Армстронг с напарником Эдвином Олдрином провели на Луне 2,5 часа. Через 5 лет после лунной прогулки Армстронг уволился из NASA и занялся бизнесом. Кстати, до того, как будущий астронавт присоединился к программе по освоению космоса, он служил в ВМС летчиком-испытателем реактивных самолетов.

Источник: https://www.pravda.ru/news/world/13-04-2017/1330666-luna-0/

Хотелось бы запилить пару постов про интересные, но малоизвестные места, освоенные русскими за Уралом, но начнём с краткой истории Аляски.

Освоение Сибири было делом нелёгким: холод, голод, туземцы (порой недружелюбные) и пройти все испытания могли только самые мужественные и стойкие люди. И чем дальше на восток, тем больше требовалось усилий, так как базы снабжения находились дальше и дальше и приходилось рассчитывать только на себя.

Но для освоения Аляски и Калифорнии требовались самые отважные и предприимчивые.

Предполагается, что первыми европейцами, увидевшими берега Аляски, были участники экспедиции Семёна Дежнёва в 1648 году, которые первыми проплыли по Берингову проливу из Студёного моря в Тёплое. Кроме того, есть отрывочные сведения о посещении русскими людьми Америки в XVII веке.

Первыми же посетившими Аляску 21.08.1732 года были члены бота "Св. Гавриил" под началом геодезиста М.С.Гвоздева и подштурмана И.Фёдорова в ходе небезызвестной экспедиции А.Ф.Шестакова и Д.И.Павлуцкого 1729-1735 годов (да, да, те самые http://pikabu.ru/story/prisoedinenie_chukotki_k_rossii_4812814 ).

В 1745 году русские промышленники Неводчикова на судне «Св. Евдоким» ступили на берег алеутского острова Атту (Вплоть до II мировой войны на острове (в заливе Чичагова) находилась деревня "с несколькими десятками жителей" "с русскими именами и фамилиями", а также православный храм).

В 1753 году нога русского промышленника ступила на остров Адак, в 1756 году — на остров Танага. В 1758 году бот «Св. Иулиан» под начальством морехода и передовщика Степана Глотова достиг о-ва Умнак из группы Лисьих о-вов Алеутской гряды. Три года провели промышленники на Умнике Умнаке и соседнем большом острове — Уналашке, занимаясь промыслом и торговлей с местными жителями. Так же летом 1788 года остров Уналашка посетили два испанских корабля: фрегат «Принцесса» (капитан Эстебан Хосе Мартинес Фернандес и Мартинес де ла Сьерра) и пакетбот «Сан-Карлос» (командир Гонсало Лопес де Аро). Русский путешественник Потап Кузьмич 3айков лично встретился с ними и выразил протест капитану Мартинесу, который хотел объявить остров Уналашка колонией Испании. Остров Зайков отстоял и здесь же умер весной 1791 года.

С 1774 года плавания к северо-западным берегам Америки начали испанцы.

В 1778 году экспедицию к берегам Аляски предпринял Джеймс Кук, а в 1779 году — Франсиско Морелль. Так что русские не были единственными кто мог иметь виды на эти земли.

В 1763-1765 годах произошло крупное восстание алеутов Лисьей гряды, но уже в 1772 году на Уналашке было основано поселение первое торговое русское поселение. Летом 1784 года экспедиция под командованием Г. И. Шелихова (1747—1795) высадилась на Алеутских островах и 14 августа основала русское поселение Кадьяк. В 1781 году основан форт св. Николая. В 1792-1793 годах русские достигли берегов рек Юкон.

В сентябре 1794 года на о. Кадьяк прибыли первые русские православные миссионеры, внесшие весомый вклад в освоение Русской Америки. В отличии от католиков они несли веру не "огнём и мечом", что значительно улучшило отношения между коренным населением и русскими, хотя, перегибы, безусловно были: при столкновении двух культур без них никак, но русские хотя бы не истребляли "упорствующих язычников".

C 9 июля 1799 по 18 октября 1867 года Аляска с прилегающими к ней островами находилась под управлением Русско-американской компании (РАК). Первым губернатором Аляски стал А. А. Баранов. За годы правления Баранова значительно расширились границы русских владений на Аляске, возникли новые русские поселения. Появились редуты в Кенайском и Чугацком заливах. Началось строительство Новороссийска в заливе Якутат. В 1796 году, продвигаясь к югу вдоль побережья Америки, русские достигли острова Ситка. Основу экономики Русской Америки составлял промысел морского зверя (КАЛАН: или морской бобр, или камчатский бобр, или морская выдра, хищное морское млекопитающее семейства куньих, вид, близкий к выдрам, СИВУЧ: крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Также известен как северный морской лев Стеллера.), который осуществлялся с опорой на алеутов.

Однако в ходе освоения земель Аляски русские натолкнулись на ожесточенное сопротивление индейцев-тлинкитов. В 1802—1805 годах разразилась война с местным населением, которая закрепила Аляску за Россией, но ограничила дальнейшее продвижение русских вглубь Америки. Столица Русской Америки была перенесена в Ново-Архангельск.

Россия столкнулась c британской Компанией Гудзонова Залива. Во избежание недоразумений в 1825 году была очерчена восточная граница Аляски по согласованию между Россией и Великобританией (сейчас граница между Аляской и Британской Колумбией). Отношения России и Британии определялись геополитическим соперничеством и подчас были открыто враждебными. В этих условиях весной 1854 года от американского правительства, желавшего предотвратить оккупацию Аляски Британской империей, поступило предложение о фиктивной (временно, сроком на три года) продаже Русско-американской компанией всех своих владений и имущества за 7 миллионов 600 тысяч долларов. РАК заключила такое соглашение с Американо-русской торговой компанией в Сан-Франциско, контролировавшейся правительством США, но оно не вступило в силу, так как РАК удалось договориться с британской компанией Гудзонова Залива.

Боевые действия на Дальнем Востоке в период Крымской войны

показали слабую защищённость восточных земель Империи и в особенности Аляски. Площадь проданной территории составляла 586 412 квадратных миль (1 518 800 км²) и была практически не обжита — по оценке самой РАК, на момент продажи население всей русской Аляски и Алеутских островов составляло около 2500 русских и примерно до 60 000 индейцев и эскимосов. В начале XIX века Аляска приносила доходы за счёт торговли пушниной, однако к середине века стало представляться, что расходы на содержание и защиту этой отдалённой и уязвимой, с геополитической точки зрения, территории будут перевешивать потенциальную прибыль

Дабы не потерять даром территорию, которую невозможно было защитить и освоить в обозримом будущем, было принято решение о её продаже. 16 декабря 1866 года в Санкт-Петербурге состоялось специальное совещание, на котором присутствовали Александр II, великий князь Константин Николаевич, министры финансов и морского министерства, а также российский посланник в Вашингтоне барон Эдуард Андреевич Стекль. Все участники одобрили идею продажи. По предложению министерства финансов был определен порог суммы — не менее 5 миллионов долларов золотом. 22 декабря 1866 г. Александр II утвердил границу территории.

Ратификационная грамота и опубликованный текст конвенции

Покупка Аляски — вторая крупная покупка территории правительством США.

Чек на 7,2 млн долларов США, предъявленный для оплаты покупки Аляски. Сумма чека примерно эквивалентна 119 млн долларов США 2014 года.

Первой в 1803 году была куплена Французская Луизиана у Франции. Луизианская покупка обошлась бюджету США несколько дороже — примерно по $7 за кв. км. Таким образом, Российская империя продала труднодоступную и необжитую территорию по 2 цента за акр (0,0474 доллара за гектар), то есть номинально в полтора раза дешевле, чем была продана за 50 лет до этого (при другой стоимости цента) наполеоновской Францией (в условиях войны и последовательной конфискации французских колоний Британией) намного большая (2 100 000 км²) и вполне освоенная территория исторической Луизианы: только за порт Нью-Орлеана Америка первоначально предлагала 10 млн долларов в более «весомом» долларе самого начала XIX века. Но земли Луизианы пришлось повторно выкупать у их действительных хозяев — проживавших на ней индейцев.

Некоторые историки утверждают также, что Россия не получила золота, которое утонуло вместе с перевозившим его барком Оркни (англ. Orkney) во время шторма. Тем не менее, в государственном историческом архиве РФ хранится документ, написанный неизвестным служащим Министерства финансов во второй половине 1868 года, гласящий, что «За уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов 11 362 481 р. 94 [коп.]. Из числа 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др. 10 972 238 р. 4 к. Остальные же 390 243 руб. 90 к. поступили наличными деньгами». Что же касается «Оркни», то данный корабль фиксируется в справочниках Ллойда и в 1870-1871 годах, что ещё раз подтверждает необоснованность всех инсинуаций по данному поводу (хотя, ради таких денег можно было бы пойти на разного рода махинации, но пусть читатель сам составит своё мнение).

В соответствии с Договором между Россией и США 6 (18) октября 1867 года состоялась церемония спуска российского и подъёма американского флагов. Официальный протокол о передаче Русской Америки был подписан 14 октября 1867 года.

Последний губернатор Аляски, Дмитрий Петрович Максутов (герой Петропавловский обороны) оставался на Аляске ещё год, исполняя обязанности русского консула в Ситке (бывший Ново-Архангельск) и, занимаясь организацией отправки в Россию соотечественников, решал спорные вопросы, связанные с неоднозначной трактовкой договора. В 1869 году он сдал консульские обязанности Федору Коскулю и вернулся на родину.

Первым американским губернатором Аляски стал генерал Дэвис. На Аляске оставалось в 1869 г. около 200 русских, более 200 колониальных граждан и более полутора тысяч креолов. Все эти люди были носителями русских культурных традиций, для колониальных граждан русский язык был родным, а большинство креолов были двуязычны. В 1870 году на Аляске проживало 483 русских и 1421 креолов. В 1880 году «белых» было 430 человек, креолов 1756. Все население Нинилчика (полуостров Кенай) сохраняло русский язык как родной буквально до Второй мировой войны. В других поселках Кенайского полуострова, после продажи Аляски, русский язык довольно быстро вышел из употребления. Это объясняется тем, что креольское население этих поселков либо переходило на местные языки, либо изучало английский. После продажи Аляски, креолы и даже некоторые русские были отнесены к категории «нецивилизованных племен» и находились в этом статусе до 1915 года, когда их приравняли в правах к американским индейцам. Лишь в 1934 году креолы вместе с другим коренным населением США получили статус американских граждан.

Для удовлетворения духовных нужд православных жителей Аляски в 1870 г. была создана Алеутская епархия Российской Православной Церкви (в настоящее время епархия Аляски в составе Православной Церкви в Америке). До 1917 г. из России на Аляску приезжали епископы и священники, направлялись иконы, облачения и церковная утварь, духовная и богослужебная литература, поступали денежные средства на строительство и содержание храмов и школ.

И ещё пара интересных отзывов от американских истериков историков:

Интерес западной науки к русскому освоению Северной Америки проявился после продажи Россией Аляски в 1867 году. Освоение Русской Америки в западной историографии считается важным пунктом в истории «русской восточной экспансии». Согласно утвердившемуся представлению, русское освоение Северной Америки было изначально обречено на провал. Исследователи Г. Х. Бэнкрофт и У. Х. Долл, выступая за скорейшую «американизацию» бывших владений России, писали о негативных последствиях российской политики в Америке: истреблении пушного зверя и «варварском» отношении русских к коренному населению.

К. Л. Эндрюсом (ум. 1948) был оспорен сложившийся взгляд на историю Русской Америки. Причинами прихода русских в Северную Америку назывались торговые интересы (Р. Кернер), потеря Амура в 1689 году, совокупность политических и торговых интересов. Немецкий историк Ю. Семенов считал, что от активности в Америке Россию сдерживал страх перед столкновениями с англичанами и испанцами. Этот автор утверждал, что целью создания РАК было стремление Павла I ослабить положение Ост-Индской компании. О чрезмерной осторожности России в Северной Америке писал и канадский исследователь Г. Баррэт. Канадский историк Дж. Гибсон, видевший в упадке пушного промысла причину потери Россией американских владений, в конце XX века отмечал: "Россия всегда была отсталой страной. Можно себе представить отсталость самой отдалённой из её колоний".