Как появились первые генные инженеры

Этот пост является своего рода продолжением этого и этого. Но продолжением вполне себе самостоятельным.В 1950-е годы изучением ДНК занималось несколько десятков человек во всем мире. Один из них – физик-теоретик Георгий Гамов (благополучно сваливший из СССР в 1934 году) – выдвинул идею создать «Клуб галстуков РНК». В него допускалось всего двадцать членов – по числу аминокислот. Гамов придумал клубный галстук и даже заказал эксклюзивные галстучные булавки, каждая из которых соответствовала своей аминокислоте. У каждого члена клуба был служебный бейджик с трехбуквенной аббревиатурой аминокислоты, которую было поручено изучать обладателю этого бейджика. Несмотря на строгое численное ограничение, места в клубе поначалу хватило всем желающим заняться расшифровкой ДНК. Советских генетиков, по понятным причинам в нем не оказалось вовсе.

Но такая ситуация продолжалась относительно недолго, по мере получения новых результатов, росли и ряды исследователей «спиралей». К 1959 году генетики описали то, что позже назвали «центральной догмой», согласно которой генетическая информация из ДНК реализуется в белки через РНК. Затем были открыты транспортная РНК, которая отвечала за доставку аминокислот к месту синтеза белков, и матричная РНК, игравшая роль шаблона самой сборки. В 1961 году Френсис Крик и Сидней Бреннер экспериментально доказали, что в основе генетического кода лежат триплеты: три нуклеотида, необходимые для того, чтобы закодировать ту или иную аминокислоту. Джеймс Уотсон (соавтор Крика по статье о структуре ДНК, за которую они получили Нобеля) так прокомментировал этот результат: «В компании со мной Крик впервые познал секрет жизни, свернутый в двойную спираль; теперь он одним из первых узнал, что этот секрет записан словами из трех букв».В 1960-е годы был получен еще ряд важных результатов, которые объясняли базовые механизмы регуляции генов. Теперь ученые были готовы сделать следующий шаг, перейти от изучения принципов работы ДНК к манипуляциям с ней.Впрочем, главной проблемой для манипуляций на тот момент представлялся не столько недостаток информации о принципах работы ДНК, сколько ее размеры. Например, у человека она состоит из 23 пар хромосом, которые в совокупности содержат больше 3 млрд пар оснований нуклеотидов. Чтобы детально изучать какой-то отдельный ее участок (ген), нужны были «молекулярные ножницы», с помощью которых его можно было отделить от спирали. Еще был нужен «молекулярный клей», чтобы соединять полученные фрагменты. И «копир», чтобы увеличить их число. В этом отношении подход ученых напоминает работу в Word с его cat-paste-copy.Несмотря на сложность, задача оказалась решаемой. Благодаря нескольким ученым, работавшим независимо друг от друга. Первый – Артур Корнберг, изестный биохимик, лауреат Нобелевской премии.

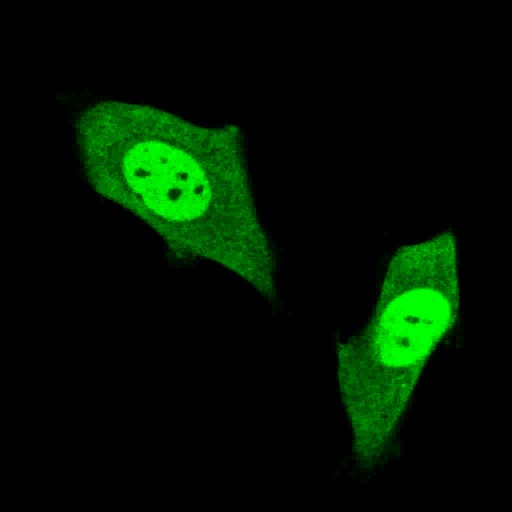

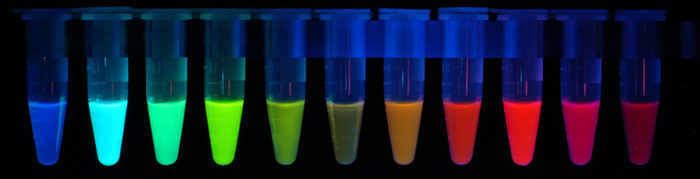

Премию он получил в 1959 году как соавтор открытия ДНК-полимеразы, фермента, обеспечивающего репликацию ДНК. Он продолжил работу в этом направлении. Объектом стал вирус, который размножается в кишечной палочке (биологи любят работать с ней не меньше чем с дрозофилами). Сначала, работая с вирусной ДНК, Корнберг смог осуществить репликацию всех 5300 пар оснований ДНК этого вируса. Теперь он располагал «копией» вируса, но она была инертна.Решить проблему удалось добавлением другого фермента – лигазы и сформировав таким образом из ДНК непрерывный контур как у исходного вируса. Этим сходство не ограничилось: обычный вирус размножается в бактерии, и ДНК, выведенная Корнбергом in vitro, вела себя точно так же. Газеты писали, что Корнберг «создал жизнь в пробирке», что, на самом деле, было некоторым преувеличением. Но в целом, к манипуляциям с ДНК был сделан основательный шаг.Примерно в это же время на другой стороне от Атлантического океана трудился, не покладая рук, швейцарский биохимик Вернер Арбер. Он, кстати, известен как один из ученых – сторонников теории Разумного замысла. Цитирую: «Будучи биологом, я должен сознаться, что не понимаю, как возникла жизнь… Я считаю, что жизнь начинается с уровня функциональной клетки. Даже самые примитивные клетки требуют присутствия, по меньшей мере, нескольких сотен особых биологических макромолекул. Как такая достаточно сложная структура могла составиться сама собой, для меня остается загадкой. Возможность существования Творца, Бога, представляется мне удовлетворительным решением данной проблемы».Но Нобелевскую премию швейцарец получил, естественно, не за это, а за свои научные результаты. Арбера интересовала не ДНК как таковая, а вирусы. Точнее, то, как у клеток-хозяев получалось отличать внедрившуюся в них ДНК вируса и уничтожать ее. В поисках ответа он открыл новую группу ферментов, расщепляющих ДНК – рестриктазы. Они присутствуют в бактериальных клетках и подавляют размножение вирусов, разрезая на фрагменты чужеродную ДНК. Причем, это специфическая реакция на конкретные последовательности: фермент разрезает нить ДНК, лишь если обнаружит в ней искомую последовательность.Но оставалось неясным, почему рестриктаза не «режет» собственную ДНК в том же самом месте. Арбер продолжил поиск и нашел второй фермент, химически модифицирующий те самые последовательности в собственной ДНК, как только они ему попадаются. Так у ученых появились кандидат на роль «молекулярных ножниц».Возвращаемся снова в Америку, где нас ждет очередной исследователь, внесший свой вклад – Стенли Коэн. Он родился в семье еврейских иммигрантов из России. В годы Великой депрессии семья Коэнов чуть не разорилась, но родители на последние деньги отправили детей учиться. И не прогадали, их сын впоследствии стал известным ученым. Хотя все могло сложиться и иначе, закончив в 1946 году медицинский институт Стенли уже подумывал о карьере военврача. И лишь в последний момент предпочел ей науку. Правда, ему пришлось долго потрудиться, пока он смог чего-то добиться. Первый серьезный успех ждал его только в 1971 году, когда Коэн научился управлять захватом бактериями все той же кишечной палочки плазмид вне пределов клетки. Бактерия поглощала плазмиду с генами устойчивости к антибиотикам, и штамм, ранее погибавший от антибиотика, терял восприимчивость к нему. Причем, это свойство передавалось по наследству. Теперь все инструменты были в наличии и долго ждать не пришлось. В 1972 году на Гавайях проходила международная научная конференция по молекулярной биологии (ее организаторы определенно знали толк в выборе места). Ее участники впервые воспроизвели весь цикл получения рекомбинантной ДНК. Сначала при помощи рестриктаз молекулу ДНК разрезали и выделили определенный ее участок. Затем этот фрагмент ДНК скопировали и вставили получившуюся плазмиду в бактериальную клетку, как USB-флешку в подготовленный для нее разъем. Бактерия начала делиться, копируя вместе со своим генетическим материалом и внесенную плазмиду. А поскольку этот вопрос стимулировался извне (силами приехавших на гавайские пляжи делегатов конференции), то вскоре возникла колония из миллиардов бактерий. И каждая с копией нужного фрагмента ДНК. Так была запущена первая фабрика по производству необходимых генов с очень хорошей производительностью.На этой же конференции Коэн познакомился с Гербом Бойером.

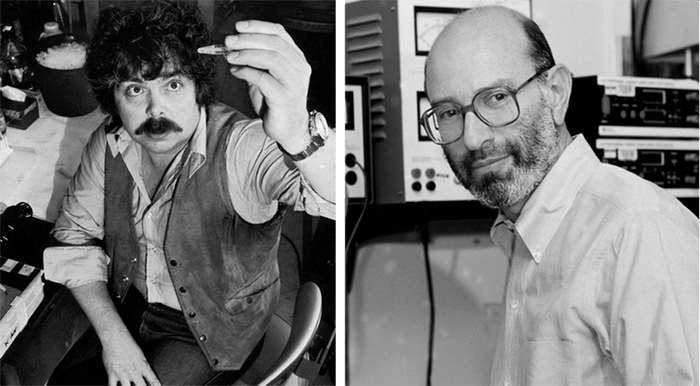

Герб Бойер и Стенли Коэн - первые генные инженеры

Они работали в одном городе и в одной научной области, но до этого дня друг о друге не знали. Оказалось, гавайские пляжи способствуют не только любовным, но и научным союзам. В одном из пляжных ресторанчиков в перерыве между секциями они на салфетках набросали план по доведению до ума технологии рекомбинантной ДНК. Один из их коллег назвал такую форму работы «от солонины к клонированию».Сначала они взяли два штамма одного вида бактерий, одни погибали от тетрациклина, но были устойчивы к канамицину, вторые наоборот. Из них было решено создать гибрид, устойчивый к обоим антибиотикам. С прикладной точки зрения, их деятельность немного похожа на вредительство. Но с фундаментальной… Наука, как известно, требует жертв. И эта жертва была успешно принесена. В смысле, гибрид был создан, причем, с помощью той самой технологии рекомбинантной ДНК. Это был первый трансгенный организм, а его создатели оформили на него патент. Что позволяет считать Коэна и Бойера первыми в мире генными инженерами. Дальше было не менее интересно, но, как говорила одна восточная сказочница, это уже немного другая история.