Прогулка по Троекуровскому кладбищу

Этим летом, в тёплом и тихом июле, я решил отправиться на Троекуровское кладбище — не из мрачного любопытства, а из потребности вспомнить, прикоснуться к памяти, почувствовать, что всё было не зря. Ветер лениво шуршал листвой, будто листал страницы старого, толкового альбома. Воздух стоял густой, тёплый, насыщенный временем. Каждое имя здесь — как глава в книге жизни страны, которую больше никто не напишет.

Я начал свой путь у могилы Вальтера Запашного. Дрессировщик, артист, представитель великой цирковой династии, он был больше, чем просто укротитель зверей — он был символом преодоления страха, взаимодействия человека с дикой природой, доверия на грани риска.

Рядом — Юрий Шатунов. Его песни были гимнами детства девяностых, ностальгией по временам, когда всё было впервые. Его голос, хрупкий и искренний, остался в памяти миллионов.

Анастасия Заворотнюк — женщина с сильной душой и яркой судьбой. Её борьба с болезнью стала символом стойкости, её экранные роли — отражением красоты и боли.

Валентин Юдашкин — кутюрье, одевший эпоху в элегантность. Через ткань и крой он говорил о культуре и красоте, делал время чуть утончённее.

Вячеслав Добрынин — композитор, чей голос навсегда вписался в анналы российской эстрады. Его песни — это воспоминания о любви, юности и светлой грусти.

Борис Грачевский — отец "Ералаша", которого знали и любили миллионы детей. Он создавал мир доброты и смеха, где добро всегда побеждало.

Борис Клюев — актёр с внушительным голосом и благородной внешностью. Он был носителем традиции, культуры, силы.

Эдуард Успенский — создатель персонажей, ставших народными. Его фантазия воспитала не одно поколение детей.

Юрий Соломин — актёр редкой глубины. В его ролях всегда был нравственный выбор, честь, сила характера.

Светлана Светличная — женщина-загадка, символ эпохи, чья внешность и харизма были магией на экране.

Сергей Юрский — артист-мыслитель. Он не просто играл, он проживал философию своих героев.

Валентин Гафт — поэт среди актёров. Его эпиграммы кололи, как шпаги, но с тонким юмором и любовью.

Андрей Мягков — символ новогодней тоски и настоящей любви. Его герои были такими же неидеальными, как мы, и оттого родными.

Нина Русланова, земная, сильная, пронзительная. В её ролях — вся суть простой человеческой боли и радости.

Илья Рутберг — актёр с особым вкусом к роли, к слову, к настроению. Он знал, как сказать больше, чем прописано в тексте.

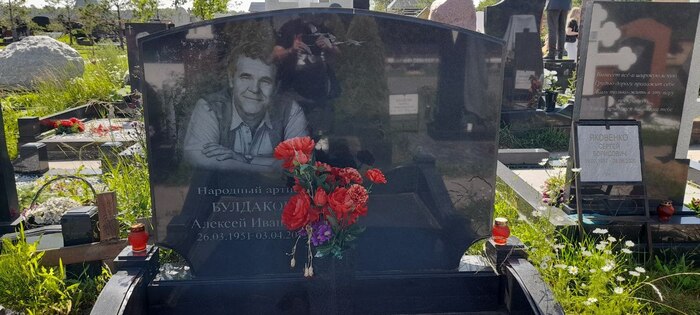

Алексей Булдаков — "генерал", народный любимец. Его герои были простыми, тёплыми, искренними.

Владимир Войнович — писатель, чей сарказм был оружием, а гуманизм — бронёй. Его голос не замолкает.

Роман Карцев — голос Одессы, смеха, глубокой печали за маской юмора.

Владимир Шаинский — композитор, написавший музыку детства. Его мелодии были ясны, как утреннее солнце.

Борис Моисеев — артист, разрывавший шаблоны. Он прожил свою жизнь в ритме яркого, сложного танца.

Ирина Мирошниченко — актриса с необычайной энергетикой. Её голос был нежным и властным одновременно.

Сергей Доренко — журналист, острый, неудобный, смелый. Он говорил то, что другие лишь думали.

Сергей Мавроди — фигура противоречий, символ эпохи алчности, риска и веры в чудо.

И вот, в конце прогулки, я подошёл к могиле Эдуарда Лимонова. Бунтарь, поэт, публицист — человек эпохи, который не хотел быть удобным. Его слово было оружием, его жизнь — вызовом.

Ветер шевелил верхушки деревьев. Где-то вдали скрипела калитка. Всё вокруг — как будто дышало. В этом дыхании — не скорбь, а память. Тоска была не о смерти, а о времени — как песок, ускользающем сквозь пальцы. В каждом надгробии — не конец, а суть. Как будто мрамор хранил след от прожитой страсти, боли, свершений.

И я подумал: смерть не имеет власти над теми, кто оставил свет. Их уже не нужно звать по имени — они в нас. В песнях, ролях, репликах, в детских книгах, воспоминаниях, привычках, в языке, в интонации. Мы живём — значит, они не ушли.