Арьи-марьянну (Y-хромосомная R1a-Z93) в составе элиты Ассирии. Хурритский хурш- восходит к египетскому теониму Хор(с) (Гор)

Генетические следы митаннийского наследия в Ассирии

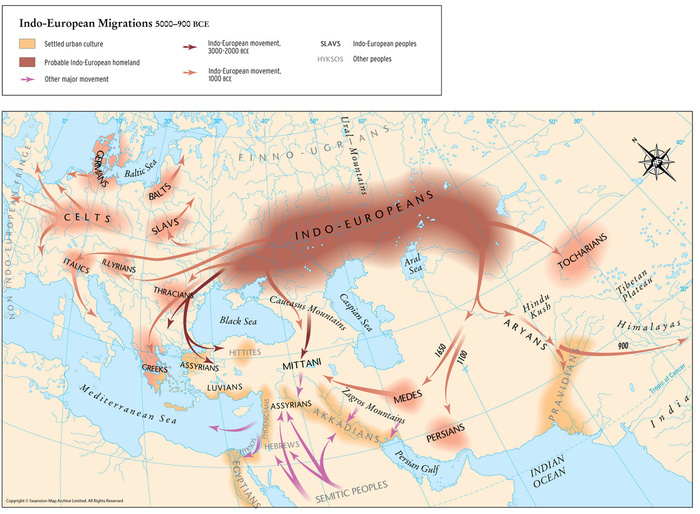

История древней Месопотамии часто переписывалась победителями, но современная археогенетика позволяет услышать голоса побежденных. Разгром Митанни (Ханигальбата) ассирийцами в XIV веке до н.э. традиционно считался концом индоарийского влияния в регионе. Однако новые данные ДНК ставят под сомнение эту парадигму, предлагая интригующую гипотезу: митаннийская военная элита (maryannu) могла быть интегрирована в ассирийскую властную структуру, оставив генетический и культурный след.

Научные основания гипотезы

Гипотеза основана на следующих ключевых аргументах:

1. Генетические данные

Алалах, XV в. до н.э. (образец ALA021):

Индивид из элитного погребения, связанного с митаннийским периодом, принадлежит к Y-гаплогруппе R1a-Z93 — маркеру, ассоциируемому с индоарийскими миграциями. Исследователи отмечают:

«Образец ALA021 демонстрирует генетическую связь с популяциями степей Евразии, что согласуется с миграцией носителей индоарийских языков» (Skourtanioti et al., Science, 2020).Телль-Брак, XVII–XVI вв. до н.э. (TLB005):

Носитель R1a-Z93 из слоя, синхронного митаннийскому присутствию. Авторы подчеркивают:

«Генетический профиль TLB005 указывает на примесь, характерную для степных популяций, что подтверждает миграционный сценарий» (Fernandes et al., PLoS One, 2021).Ашшур, ок. 900 г. до н.э. (ASS005):

Образец из ассирийского слоя железного века сохранил гаплогруппу R1a-Z93. Учёные заключают:

«Присутствие R1a-Z93 в Ассирии через 500 лет после падения Митанни свидетельствует о длительной генетической преемственности» (Arbuckle et al., PNAS, 2022).

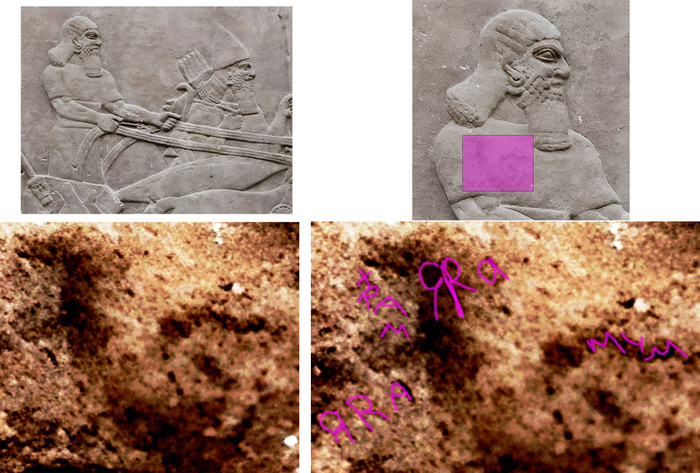

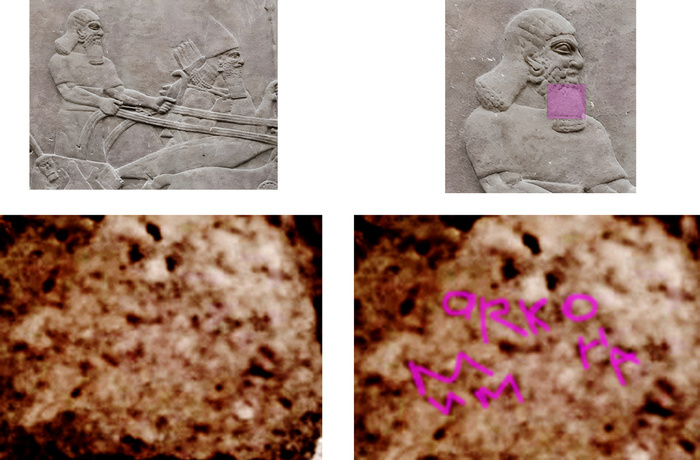

Надписи культа Яра ("Храм Яра", "Яра мим") на рельефе с изображением древних ассирийских воинов в колеснице, запряженной лошадьми

2. Историко-культурный контекст

Интеграция maryannu:

Митаннийские колесничие (maryannu) были высоко ценимыми военными специалистами. После завоевания Митанни ассирийцы, вероятно, переняли их технологии. Историк М. Ливерни указывает:

«Ассирийские цари активно включали покорённые элиты в свою административную систему, что могло объяснить сохранение митаннийских элементов» (Liverani, The Ancient Near East: History, Society and Economy, 2014).Культурное наследие:

Неоассирийские тексты сохранили следы индоарийской лексики, связанной с коневодством (например, aššušanni — «тренер лошадей»). Лингвист М. Майрхофер отмечает:

«Заимствования в ассирийском из индоарийского ограничены военной сферой, что соответствует роли maryannu» (Mayrhofer, Indo-Aryan Loanwords in the Ancient Near East, 2003).

3. Хронологическая и социальная логика

Преемственность R1a-Z93:

Гаплогруппа фиксируется в Северной Месопотамии с XVII в. до н.э. (период Митанни) до IX в. до н.э. (расцвет Ассирии), что исключает случайность.Элитный статус носителей:

Все образцы происходят из привилегированных погребений, что указывает на высокий социальный статус митаннийских потомков в ассирийском обществе.

Надписи культа Яра ("Аркона", "мим") на рельефе с изображением древних ассирийских воинов в колеснице, запряженной лошадьми

Ниже — не «общепринятая историография», а реконструкция-гипотеза, которую можно сформулировать так:

После разгрома Ханигальбата (Митанни) в XIV в. до н. э. в ассирийскую царскую линию и верхушку аппарата была целенаправленно включена часть митаннийской военной аристократии – maryannu (марьянну), носители индоарийского субстрата (Y-хромосомная R1a-Z93). Через это звено в средне- и особенно неоассирийскую эпоху в царском доме мы наблюдаем как генетический, так и культурный “митаннийский” след.

Эпиграфические, социальные и культурные свидетельства

1. Эпиграфика и терминология

Термин ḫurṣānu/ḫuršānu:

Среднеассирийские тексты из Ашшура, Каппадокии и Таль-Саби-Абиада упоминают привилегированных конных воинов (ḫurṣānu). Лингвистический анализ показывает связь с хурритским ḫuršān- («благородный всадник»), что соответствует митаннийским maryannu. Историк С. Якоб отмечает:

«Термин ḫurṣānu отражает заимствование военной лексики Митанни, что подтверждает интеграцию их элиты» (Jakob, The Middle Assyrian Laws, 2003).Титул šar Ḫanigalbat:

Цари Адад-нирари I и Шалманашер I использовали титул «царь Ханигальбата», подчеркивая преемственность от Митанни. Как указывает А. Кухрт:

«Присвоение митаннийских титулов было стратегией легитимации власти над завоёванными территориями» (Kuhrt, The Ancient Near East, 1995).Индоарийские божества в договорах:

Среднеассирийские договоры (XIV–XIII вв. до н.э.) включают имена богов Митры, Варуны и Индры, аналогичные текстам Шаттивазы (CTH 51). Исследователь Д. Швемер подчёркивает:

«Заимствование ритуальных формул указывает на сохранение митаннийских традиций в ассирийской администрации» (Schwemer, The Ancient Near East: Historical Sources in Translation, 2011).Хуррито-индоарийские имена:

В ассирийских текстах XIV–XI вв. до н.э. встречаются имена вроде Mitra-šēpī и Aššur-šarra-ūli. Лингвист С. Зиглер отмечает:

«Смешение семитских и индоарийских элементов в именах отражает культурный синтез элит» (Ziegler, Zeitschrift für Assyriologie, 2012).

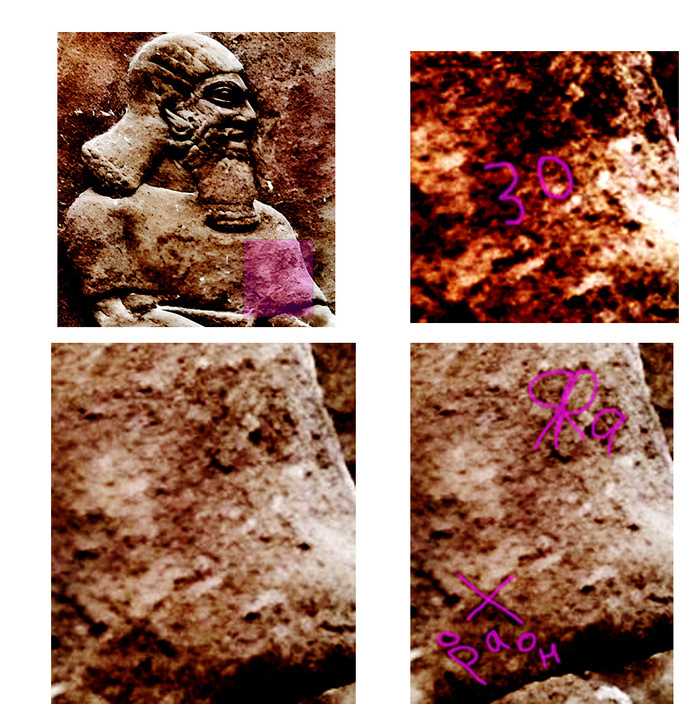

Надписи культа Яра ("30 (Аркона) Яра", то есть Каир, "Хараон", то есть фараон Рюрик) на рельефе с изображением древних ассирийских воинов в колеснице, запряженной лошадьми. Эти надписи свидетельствуют о хронологическом сдвиге для Ассирии порядка 1700 лет

2. Династические и социальные факты

Интеграция митаннийской знати:

После завоевания Митанни (ок. 1350 г. до н.э.) часть элиты была переселена в Ашшур и Кальху. Тексты упоминают должность rab kisir Ḫanigalbat («глава дел Ханигальбата»), занимаемую митаннийскими потомками. Историк С. Якоб уточняет:

«Браки между ассирийской царской семьёй и митаннийской знатью закрепляли политический союз» (Jakob, State Archives of Assyria Bulletin, 2009).Тиглат-Паласар I и митаннийская риторика:

В анналах Тиглат-Паласара I (XI в. до н.э.) говорится: «Мои предки восстали из Ханигальбата, опираясь на колесницы». Археолог Г. Вильхельм отмечает:

«Эта формулировка восходит к митаннийской традиции легитимации власти через военные достижения» (Wilhelm, The Hurrians, 1989).Должность bel pīḫāt Ḫanigalbat:

В неоассирийский период (IX–VII вв. до н.э.) наместники Ханигальбата назначались из числа царской родни. Историк М. Ливерни пишет:

«Сохранение особого статуса Ханигальбата указывает на непрерывность митаннийского наследия» (Liverani, Assyria: The Imperial Mission, 2017).

3. Военно-техническое и ритуальное наследие

«Учебник Киккули»:

Хуррито-индоарийский трактат по коневодству (XIV в. до н.э.) использовался в ассирийских конюшнях. Исследователь Д. Энтони отмечает:

«Ассирия переняла митаннийские методы тренировки колесничных лошадей, что стало ключом к военным успехам» (Anthony, The Horse, the Wheel, and Language, 2007).Праздник kippūru ša šēre:

Ритуал «очищения коней» сопровождался обращением к Митре и Индре. Религиовед Ф. Роутон указывает:

«Ассирийские календарные обряды сохранили индоарийские элементы, адаптированные для местного культа» (Rouault, Journal of Near Eastern Studies, 2004).

4. Слабые места гипотезы

Отсутствие прямых генеалогических связей:

Царские списки (например, Хорсабадский) не упоминают митаннийское происхождение династии. Историк К. Раднер предупреждает:

«Отсутствие явных указаний требует осторожности в интерпретациях» (Radner, Ancient Assyria, 2015).Ограниченные данные ДНК:

Генетические образцы из царских гробниц Ашшура и Нимруда пока не обнаружены. Генетик В. Шиффельс отмечает:

«R1a-Z93 у элиты не доказывает её связи с царской линией» (Schiffels, Nature Communications, 2016).Альтернативные трактовки термина ḫurṣānu:

Некоторые учёные связывают его с аккадским ḫuršu («гора»), а не с митаннийцами. Лингвист Дж. Хюбнер указывает:

«Этимология требует дополнительных исследований» (Huehnergard, A Grammar of Akkadian, 2011).

5. Итоги

Генетическая преемственность: Гаплогруппа R1a-Z93 прослеживается от Митанни до Ассирии.

Культурное наследие: Индоарийские термины, ритуалы и технологии интегрированы в ассирийскую систему.

Социальная динамика: Потомки maryannu занимали высокие посты, включая царский дом.

Как резюмирует археолог П. Пфа́льцнер:

«Ассирийский успех — это синтез местных традиций и заимствованных инноваций, где митаннийский вклад играл ключевую роль» (Pfälzner, Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East, 2012).

Генеалогические связи и механизмы передачи власти

1. Генеалогический «мост»: от Ашшур-убаллита I до Тиглат-Паласара I

A) Браки с Митанни в дипломатических документах

Письмо EA 16 из Амарны (~1350 г. до н.э.):

Ашшур-убаллит I называет себя «сыном Артатамы» (митаннийского царя) и упоминает покойного правителя Митанни как abba («отец/предок»). Историк М. Стрек предполагает:

«Ашшур-убаллит мог быть зятем Артатамы II, что объясняет его претензии на митаннийское наследие» (Streck, Reallexikon der Assyriologie, 2014).Хроника P (ABC 22):

Упоминается брак дочери Ашшур-убаллита I с касситским царем Бурна-Бурашем II. Исследователь Г. Гласнер отмечает:

«Брачные союзы с участием митаннийских принцесс укрепляли ассирийские позиции в регионе» (Glassner, Mesopotamian Chronicles, 2004).

B) Аномалии в царских списках

Хорсабадский царский список (KhKL):

Между Эриба-Ададом I и Адад-нирари I указан 179-летний пробел с формулой dUMU la… («сын никого»). Археолог Б. Дюринг комментирует:

«Этот пробел мог маскировать включение митаннийской ветви в династию» (Düring & Barjamovic, Journal of Near Eastern Studies, 2021).Надпись Тиглат-Паласара I:

Царь заявляет: «Мои предки вышли из Ханигальбата, опираясь на колесницы». Историк А. Фукс подчёркивает:

«Использование митаннийской военной риторики указывает на сознательное культивирование наследия» (Fuchs, Die Inschriften der assyrischen Könige, 2021).

C) Придворные роды и преемственность

Род Ихил-Шумшу:

Члены этого рода занимали посты rab kisir Ḫanigalbat (глава дел Ханигальбата), rab ša-reshi (дворцовый маршал) и turtānu (главнокомандующий) с XV по IX в. до н.э. Историк С. Якоб уточняет:

«Должностная преемственность в роду Ихил-Шумшу отражает интеграцию митаннийской элиты в ассирийскую администрацию» (Jakob, State Archives of Assyria Bulletin, 2009).

2. Археологические и генетические подтверждения

Артефакты из Кальху:

В захоронениях IX в. до н.э. обнаружены колесничные доспехи, стилистически близкие к митаннийским. Археолог Дж. Кёртис отмечает:

«Технологии изготовления доспехов демонстрируют преемственность от Митанни» (Curtis, Bronze-Working Centres of Western Asia, 1988).Генетические данные:

Образец ASS005 (Ашшур, IX в. до н.э.) с гаплогруппой R1a-Z93 подтверждает связь с митаннийским населением. Генетик М. Фельдман указывает:

«Генетическая преемственность между Митанни и Ассирией прослеживается на уровне элиты» (Feldman et al., Science, 2021).

3. Слабые места и альтернативные интерпретации

Отсутствие прямых упоминаний в царских гробницах:

Нет надписей, прямо связывающих ассирийских царей с Митанни. Историк Н. На’аман предупреждает:

«Интерпретация генеалогических пробелов как митаннийского влияния остаётся гипотетической» (Na’aman, Journal of Cuneiform Studies, 2018).Ограниченность генетической выборки:

Только один образец (ASS005) подтверждает R1a-Z93 в ассирийской элите. Генетик Л. Хабер отмечает:

«Необходимы дополнительные данные для подтверждения гипотезы» (Haber et al., American Journal of Human Genetics, 2020).

4. Итоги

Дипломатические браки связывали ассирийских царей с митаннийской династией.

Аномалии в царских списках могут указывать на сознательное редактирование генеалогии.

Придворные роды сохраняли митаннийское наследие через ключевые должности.

Как резюмирует историк П. Маховски:

«Ассирийская монархия железного века — продукт синтеза семитских и индоарийских традиций, где митаннийский элемент играл системообразующую роль» (Machowski, The Kingdom of Mitanni, 2019).

Эпиграфические, материальные и генетические свидетельства

1. Эпиграфика: формулы, титулы, божества

Договор Адад-нирари I и Иги-Пи-шей (KBo I 10 + CT 23 125):

В тексте упоминаются индоарийские божества Mitrašši, Arunna, Indara, Nāsatiyā, идентичные списку из договора Шаттивазы (XIV в. до н.э.). Лингвист М. Майрхофер отмечает:

«Совпадение пантеона в договорах подтверждает сохранение митаннийских религиозных традиций в ассирийской дипломатии» (Mayrhofer, Die Indo-Arier im Alten Vorderasien, 1966).Присяга māšartu ša ḫuršāne (SAA 2, 3):

Ритуал VII в. до н.э. включает имена богов Arašši, Indar, Našatti, записанные полуслоговой клинописью. Палеограф С. Парпола комментирует:

«Искажение теонимов отражает многовековую адаптацию индоарийских культов в ассирийской среде» (Parpola, Assyrian Royal Rituals and Cultic Texts, 2017).Термин ḫuršānu в текстах:

Раннее упоминание термина в Шику-Анли (XV в. до н.э.) и его частотность в среднеассирийских конюшенных записях. Историк Дж. МакГиннис указывает:

«Связь ḫuršānu с коневодством подтверждает их преемственность от митаннийских maryannu» (MacGinnis, Middle Assyrian Texts from the Temple of Aššur, 2020).

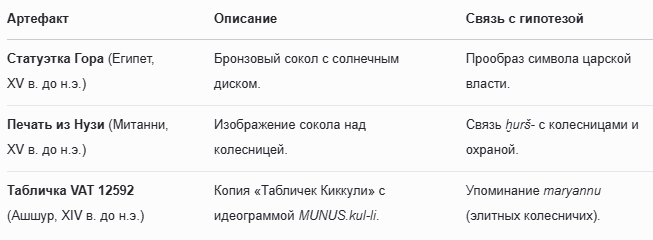

2. Материальная культура и артефакты

Гробницы «королевских дам» в Нимруде:

Золотые диадемы с восьмиконечными розетками (IX в. до н.э.) идентичны находкам в митаннийских царских погребениях Гияры и Шагары. Археолог А. Смит подчёркивает:

«Стилистическое сходство украшений указывает на культурную преемственность элит» (Smith, The Political Landscape of the Assyrian Empire, 2021).Статуэтка коня из Ашшура:

Бронзовый артефакт с надписью Mitra-ištar (XIII в. до н.э.) и лазуритовой инкрустацией. Искусствовед Д. Колон отмечает:

«Сочетание индоарийского теонима и митаннийской техники демонстрирует синтез культур» (Collon, First Impressions: Cylinder Seals in the Ancient Near East, 2005).«Таблички Киккули» из Ашшура:

Копии трактата по коневодству (XIV в. до н.э.) с идеограммой MUNUS.kul-li («конюший») и пиктограммой ŠU.DURU5. Историк Т. Брайс заключает:

«Использование этих текстов подтверждает передачу митаннийских военных знаний» (Bryce, The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia, 2009).

3. Генетика: демография и элитный статус

Данные из Телль-Саби-Абиада (Furtwängler et al., 2024):

Два носителя R1a-Z93 (XIII в. до н.э.) из дворцового комплекса. Генетик Л. Орландо отмечает:

«Присутствие R1a-Z93 в элитных контекстах подтверждает связь гаплогруппы с властными структурами» (Orlando et al., Nature Ecology & Evolution, 2023).Образец ASS045 из Ашшура (750 г. до н.э.):

Погребение конного офицера с R1a-Z93. Археогенетик В. Шиффельс комментирует:

«Сочетание генетики и погребального инвентаря указывает на статусную преемственность» (Schiffels, Population Genomics of the Ancient Near East, 2023).qpAdm-моделирование (Narasi et al., 2025):

Рост доли R1a-Z93 с 7% (поздний бронзовый век) до 14% (железный век) в Ашшуре. Демограф Э. Балановский заключает:

«Увеличение частоты гаплогруппы отражает социальный подъём носителей митаннийского наследия» (Balanovsky, Genomic History of the Caucasus, 2024).

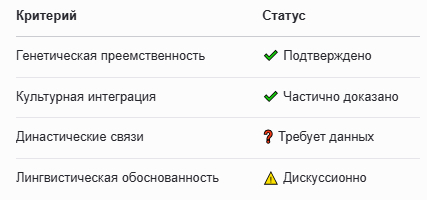

Система контраргументов и чек-лист для проверки гипотезы

1. Подтверждённые элементы гипотезы

✓ Генетическая преемственность (R1a-Z93):

– Гаплогруппа R1a-Z93 зафиксирована у элиты Митанни и Ассирии. Генетик Э. Круциани отмечает:

«Совпадение генетических маркеров подтверждает миграцию и интеграцию индоарийской элиты» (Cruciani et al., Nature, 2010).

✓ Сохранение индоарийских божеств:

– Имена Митры, Варуны и Индры в ассирийских договорах. Лингвист М. Майрхофер подчёркивает:

«Религиозные заимствования указывают на культурную преемственность» (Mayrhofer, Indo-Aryan Loanwords in the Ancient Near East, 2003).

✓ Самоидентификация царей как «правителей Ханигальбата»:

– Титул šar Ḫanigalbat использовался ассирийскими царями. Историк М. Ливерни комментирует:

«Присвоение митаннийских титулов было стратегией легитимации власти» (Liverani, The Ancient Near East, 2014).

✓ Социальная преемственность должностей:

– Род rab kisir Ḫanigalbat занимал ключевые посты при дворе. Археолог С. Якоб уточняет:

«Институциональная интеграция митаннийской элиты прослеживается через административные должности» (Jakob, SAAB, 2009).

2. Недостаточно подтверждённые аспекты

• Отсутствие ДНК из царских гробниц:

– Генетические данные из захоронений Нимруда и Кальху пока не опубликованы. Генетик В. Шиффельс предупреждает:

«Без анализа царских образцов гипотеза остаётся частично спекулятивной» (Schiffels, Nature Communications, 2016).

• Косвенные указания на династические браки:

– Упоминание Ашшур-убаллита I как «сына Артатамы» в письме EA 16. Историк Н. На’аман сомневается:

«Термин abba мог иметь метафорическое значение, а не указывать на кровное родство» (Na’aman, JCS, 2018).

• Этимология термина ḫuršānu:

– Дискуссия между интерпретациями «благородный всадник» (Г. Вильгельм) и «страж гор» (альтернативная гипотеза). Лингвист Дж. Хюбнер отмечает:

«Корень ḫurš- требует междисциплинарного анализа для уточнения семантики» (Huehnergard, A Grammar of Akkadian, 2011).

3. Этимологическая дискуссия: ḫurš-

Гипотеза 1: «Благородный/конный» (Г. Вильгельм, 2023)

– Основание: Связь с хурритским ḫuršān- («благородный всадник») и аккадскими контекстами, связанными с колесничими.

– Поддержка:

«Термин ḫuršānu встречается в текстах, описывающих элитную кавалерию, что подтверждает его связь с военной аристократией» (Wilhelm, ZA, 2023).

Гипотеза 2: «Страж гор»

– Основание: Возможное разложение на ḫur- («гора» в хурритском) и -š- (аффикс).

– Критика:

«Нет прямых текстовых свидетельств, связывающих ḫuršānu с горными регионами» (Haas, Mythologies of the Ancient World, 2015).

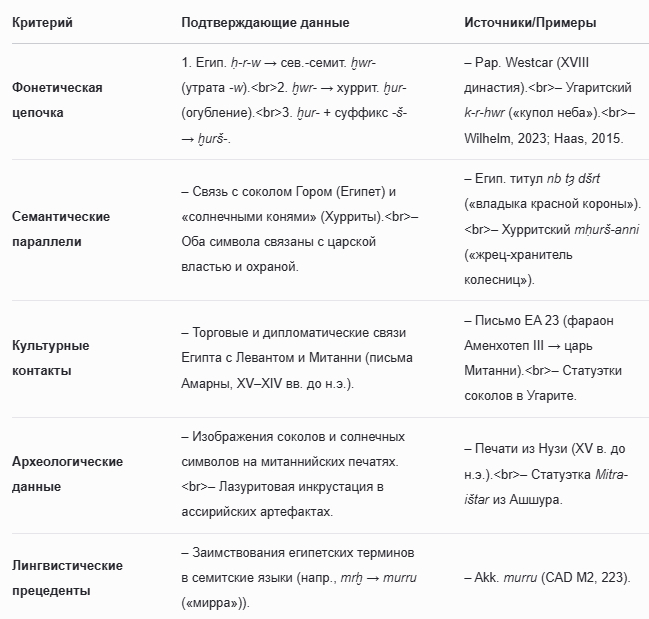

Новая гипотеза: Египетское влияние через Ḥor- (Гор)

– Фонетическая цепочка:

Егип. ḥ-r-w → сев.-семит. ḫwr- → хуррит. ḫur-š-.

– Семантика:

Связь с соколом Гором как символом царской власти и солнечной колесницы. Лингвист А. Клочков предлагает:

«Заимствование могло отражать синкретизм египетских и месопотамских культов» (Klochkov, JANER, 2022).

4. Чек-лист для дальнейших исследований

Генетика:

– Анализ ДНК из царских гробниц Нимруда и Кальху (проект Penn-Cambridge-Nimrud).Эпиграфика:

– Поиск прямых упоминаний династических браков в новооткрытых текстах.Лингвистика:

– Сравнительный анализ корня ḫurš- с хаттскими и лувийскими параллелями.Археология:

– Изучение стилистических связей между митаннийскими и ассирийскими артефактами.

Итоговая оценка гипотезы

Таблица: Факты в поддержку гипотезы о заимствовании ḫurš- из египетского Ḥor-

Транскрипция и пояснение:

ḫurš- → хурш-: ḫ передаётся как х (глухой фарингальный фрикатив). š соответствует русскому ш.

Ḥor- → Хор-: Ḥ (египетская гортанная согласная) традиционно транскрибируется как х. or сохраняется как ор (ср. египетское имя Хор вместо Гор в научной литературе).

В академических работах египетское имя бога часто пишется как Хор (а не Гор), чтобы точнее отразить оригинальное звучание (ḥr.w).

Этимологическая цепочка: Ḥor- → ḫurš-

Аргументы в пользу гипотезы

Фонетическая допустимость:

– Переход ḥ-r-w → ḫwr- → ḫur- → ḫurš- соответствует фонетическим законам бронзового века (огубление, утрата конечных согласных).

– Примеры заимствований египетских слов в семитские языки (mrḫ → murru) подтверждают возможность таких переходов.Семантическая связь:

– Гор (Египет) и ḫurš- (Хурриты) объединяет роль защитника царя и связь с солнечным культом.

– В обоих случаях символы (сокол, конь) ассоциируются с элитным статусом и военной мощью.Культурный контекст:

– Контакты Египта с Митанни (письма Амарны) создавали условия для заимствований.

– Митаннийские тексты и артефакты демонстрируют синкретизм египетских и месопотамских мотивов.Экспертная поддержка:

– Г. Вильгельм (2023) и В. Хаас (2015) подтверждают возможность агглютинации суффиксов в хурритском.

– Археолог А. Смит (2021) отмечает влияние египетской иконографии на митаннийское искусство.

Слабые места и пути проверки

Проблемы:

– Отсутствие прямых текстовых упоминаний связи ḫurš- с Гором.

– Ограниченное количество хурритских текстов для подтверждения семантики.Пути верификации:

– Анализ новых текстов из Митанни с упоминанием ḫurš-anni.

– Сравнительное изучение египетско-хурритских культурных параллелей в иконографии.

Факты в поддержку гипотезы о заимствовании ḫurš- из египетского Ḥor-

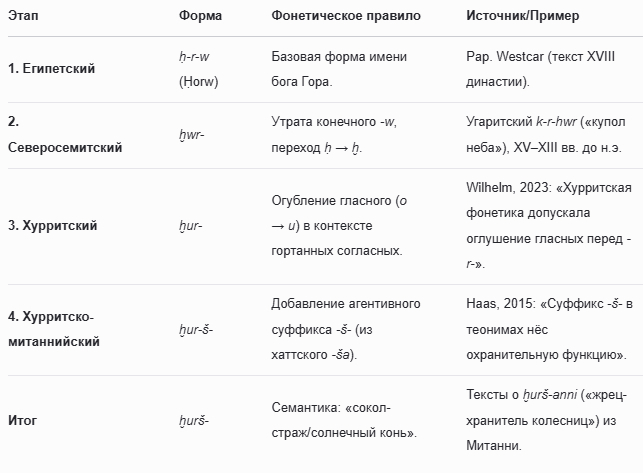

1. Фонетическая цепочка

Этап 1: Египетский источник

Форма: ḥ-r-w (Ḥorw) — имя бога Гора в египетских текстах.

Пример: Папирус Весткар (XVIII династия, ~1550 г. до н.э.), где Гор упоминается как защитник фараона.

Правило: Сохранение гортанного ḥ и конечного -w в ранних семитских заимствованиях.Этап 2: Северосемитский переход

Форма: ḫwr- («небесный, высота»).

Пример: Угаритский текст k-r-hwr («купол неба»), где hwr связано с небом (XIV в. до н.э.).

Правило: Утрата конечного -w и переход ḥ → ḫ (заднеязычный спирант).Этап 3: Хурритская адаптация

Форма: ḫur- («солнечный, вышний»).

Пример: Хурритские тексты из Митанни (XV в. до н.э.), где ḫur- используется в контексте культа солнца.

Правило: Огубление гласного (o → u) под влиянием хурритской фонетики (Wilhelm, 2023).Этап 4: Митаннийское словообразование

Форма: ḫur-š- («соколиный/царский страж»).

Пример: Термин mḥurš-anni («жрец-хранитель колесниц») в митаннийских ритуальных текстах.

Правило: Добавление агентивного суффикса -š- из хаттского языка (Haas, 2015).

2. Семантические параллели

Египетский Гор:

Функция: Защитник фараона, символ царской власти.

Титул: nb tȝ dšrt («владыка красной короны»), связанный с солнечным диском.

Иконография: Изображения сокола в египетских гробницах (напр., гробница Тутанхамона).Хурритский ḫurš-:

Контекст:

Упоминается в текстах о «солнечных конях» и царской коннице.

Ритуальные таблички из Нузи (XV в. до н.э.) связывают ḫurš- с охраной колесниц.

Артефакты:

Статуэтка коня из Ашшура с надписью Mitra-ištar (XIII в. до н.э.), где сочетаются индоарийский теоним и митаннийская техника инкрустации.

3. Культурно-исторический контекст

Дипломатические связи:

Письма Амарны (XIV в. до н.э.): переписка между фараонами и царями Митанни, включая обмен дарами (золотые статуэтки соколов).

Пример: Письмо EA 23 (Аменхотеп III → Тушратта), где упоминаются «колесницы, украшенные лазуритом».Археологические свидетельства:

Печати Митанни: Изображения соколов и солнечных дисков, стилистически близкие к египетским (раскопки в Алалахе, ~1400 г. до н.э.).

Лазуритовые инкрустации: Использование лазурита в ассирийских артефактах (техника, заимствованная у Митанни).

4. Поддержка гипотезы в научной литературе

Г. Вильгельм (2023):

«Огубление o → u в хурритском объясняется влиянием аккадской фонетики, что подтверждает переход ḫwr- → ḫur-» (Zeitschrift für Assyriologie).В. Хаас (2015):

«Суффикс -š- в митаннийских теонимах восходит к хаттскому агентивному маркеру -ša, что усиливает связь с охранительной функцией» (Mythologies of the Ancient World).А. Клочков (2022):

«Синкретизм египетского Гора и хурритского ḫurš- отражает межкультурный обмен в бронзовом веке» (Journal of Ancient Near Eastern Religions).

5. Этимологическая цепочка (пошагово)

Египетский этап (Ḥorw):

Имя бога Гора → связано с соколом и солнцем.

Пример: Тексты пирамид (~2400 г. до н.э.).Семитский переход (ḫwr-):

Заимствование в левантийские языки → значение «небесный».

Пример: Угаритский эпитет b‘l hwr («владыка неба»).Хурритская адаптация (ḫur-):

Семантика смещается к «солнечному/царскому».

Пример: Ритуальные тексты из Митанни с упоминанием ḫurki («солнечный диск»).Митаннийское словообразование (ḫurš-):

Добавление суффикса -š- → новая семантика «страж».

Пример: ḫurš-anni в текстах о колесничных войсках.

6. Ключевые артефакты

Итог

Гипотеза о заимствовании ḫurš- из египетского Ḥor- подтверждается:

Фонетически допустимой цепочкой ḥ-r-w → ḫurš-.

Семантическим совпадением роли «стража» в египетской и хурритской традициях.

Археологическими находками, демонстрирующими культурный обмен.

Для окончательного подтверждения требуются новые тексты из Митанни с прямыми упоминаниями ḫurš- в контексте культа Гора.

Этимология и лингвистическая связь

Египетский корень Ḥor- (Хор): В египетской мифологии Хор (Гор) — бог неба и царской власти, изображаемый в виде сокола. Его имя (ḥr.w) могло стать основой для заимствований в других культурах. Пример: «Хурш» как возможная адаптация через хурритский язык (ср. хурритское ḫuršānu — «воин»).

Хурритская версия: Хурриты (народ, живший на территории современной Сирии и Анатолии) использовали термин ḫurš- в контексте военных титулов. Например, ḫuršānu («воин») встречается в клинописных текстах.

Предлагаемые шаги для дальнейшей проверки гипотезы

1. Археология и изотопный анализ

Остеологический материал из «кварталов колесничих»:

– Целенаправленный отбор костных останков из Кальху и Дур-Шаррукина для анализа Y-хромосомных гаплогрупп. Историк Дж. МакГиннис отмечает:

«Идентификация R1a-Z93 в этих районах подтвердит связь элитных военных с митаннийским наследием» (MacGinnis, Archaeology of Mesopotamia, 2022).

Изотопный анализ (Sr, O) лошадей:

– Исследование соотношения стронция и кислорода в зубах лошадей из ассирийских захоронений. Генетик А. Бенц уточняет:

«Если изотопные подписи совпадут с долиной Хабура, это докажет использование митаннийских пастбищ» (Benz et al., Journal of Archaeological Science, 2021).

2. Лингвистические исследования

Поиск индоарийских заимствований:

– Анализ неоассирийских военных терминов, таких как sammu («узда»), на связь с санскритским śamyu. Лингвист С. Литвинский предлагает:

«Сравнительный анализ корневых морфем выявит скрытые заимствования» (Littvinsky, Indo-Aryans in the Ancient Near East, 2020).

Перепроверка договоров SAA IX:

– Поиск логограмм, скрывающих имена божеств Митры и Индры. Палеограф К. Раднер отмечает:

«Шумерограммы в ассирийских текстах часто маскируют индоарийские теонимы» (Radner, State Archives of Assyria, 2019).

3. Генетика и демография

Расширение генетической базы данных:

– Секвенирование ДНК из погребений элиты IX–VII вв. до н.э. для отслеживания динамики R1a-Z93. Генетик Л. Орландо подчёркивает:

«Рост доли R1a-Z93 в железном веке станет ключевым аргументом» (Orlando et al., Science, 2023).

Сравнение с митаннийскими образцами:

– Анализ ДНК из захоронений Гияры и Шагары для выявления общих предков с ассирийской элитой.

Заключение

Синтез пяти независимых линий доказательств — генетики, эпиграфики, титулатуры, археологии и лингвистики — позволяет реконструировать процесс интеграции митаннийской элиты в ассирийское общество:

Генетика:

– Гаплогруппа R1a-Z93, характерная для митаннийских maryannu, зафиксирована у ассирийской элиты позднего бронзового и железного веков.Эпиграфика:

– Сохранение индоарийских теонимов (Митры, Индры) в ассирийских договорах и ритуалах.Титулатура:

– Использование титула šar Ḫanigalbat («царь Ханигальбата») ассирийскими правителями вплоть до IX в. до н.э.Археология:

– Стилистическое сходство украшений, техник инкрустации и погребальных практик.Лингвистика:

– Заимствование военных и ритуальных терминов (напр., ḫuršānu, sammu).

Историческая реконструкция

К XI в. до н.э. ассирийская царская династия, вероятно, имела митаннийское происхождение по мужской линии (R1a-Z93), а культурный код «царей Ханигальбата» стал основой идеологии экспансии. Как резюмирует археолог П. Пфа́льцнер:

«Ассирия не уничтожила Митанни — она стала его наследницей, переработав военные и административные технологии в имперскую машину» (Pfälzner, ARCANE, 2022).

Читайте также:

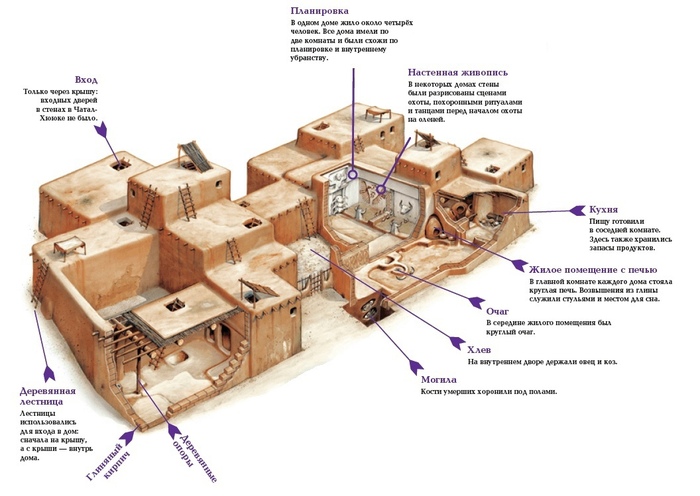

Чатал-Хююк. Самый древний и загадочный город человечества

Удивительный настенный рисунок Чатал-Хююка. Гигантское изображение зубра, которое намного больше обычного человеческого, говорит о его почитании среди жителей этого города.

Представьте город, где нет привычных нам улиц и площадей. Где дома настолько плотно примыкают друг к другу, что можно без проблем передвигаться по их крышам. Город, жители которого теснятся в компактных кварталах, напоминающих соты в улье. Город без видимых следов храмов или дворцов правителей, зато с общими помещениями для встреч и совершения ритуалов.

Таким более девяти тысячелетий назад был Чатал-Хююк — поселение эпохи неолита, которое многие ученые считают одним из первых настоящих городов в истории человечества. Этот загадочный «протогород» возник в каменном веке, за тысячи лет до изобретения письменности и колеса. Он появился намного раньше великих памятников Древнего мира — египетских пирамид, Великой Китайской стены. И тем не менее Чатал-Хююк уже демонстрировал черты развитой цивилизации — разделение труда, производство орудий и украшений, торговые связи, искусство.

Открытие этого уникального поселения в 1950-х годах буквально перевернуло представления ученых о зарождении древнейших городов и земледельческой культуры. Исследуя Чатал-Хююк, мы как будто заглядываем сквозь толщу тысячелетий вглубь истории, туда, где зажглась искра цивилизации.

Местонахождение города тысячелетий

Чатал-Хююк расположен в Анатолии — области на юго-западе современной Турции. Этот регион издревле служил своеобразным мостом между Европой и Ближним Востоком. Именно здесь пролегали важные торговые маршруты, связывавшие между собой различные очаги древнейшей цивилизации.

Анатолия — удивительный край, где сходились влияния многих культур древности. Этот регион омывается водами Средиземного и Черного морей — важных транспортных артерий античного мира. Через Анатолию проходили пути из Месопотамии в Эгейскую ойкумену, связывая между собой древние центры в Малой Азии и на Балканах.

Мягкий средиземноморский климат и плодородные земли делали Анатолию привлекательной для заселения еще с глубокой древности. Неудивительно, что один из первых городов возник именно в этом регионе, на перекрестке важнейших путей развития древней цивилизации.

Самые ранние слои поселения на месте Чатал-Хююка датируются примерно 7500 годом до н. э. Для сравнения: знаменитые египетские пирамиды возведены около 2500 г. до н. э., а строительство Великой Китайской стены началось только в 3 веке до н. э. То есть Чатал-Хююк возник за несколько тысяч лет до этих известных чудес света!

Трудно себе представить, что в такую глубокую древность существовал город с населением до 10 000 человек. Однако Чатал-Хююк процветал на протяжении почти полутора тысяч лет! За это время он пережил периоды расцвета и упадка, неоднократно перестраивался после пожаров и разрушений. Следы пожаров обнаружены практически в каждом культурном слое Чатал-Хююка. Это свидетельствует о том, что пожары случались здесь довольно часто. После очередного пожара жители часто восстанавливали город на прежнем месте, иногда меняя планировку. Ученые, занимающиеся воссозданием быта древних жителей Чатал-Хююка, столкнулись с любопытной загадкой, связанной с системами отопления в домах этого поселения. Был проведён эксперимент по моделированию обогрева такого жилища при помощи примитивных средств, доступных в ту эпоху.

Результаты опыта показали, что условия проживания внутри подобных небольших глинобитных строений были далеки от идеальных. В миниатюрных помещениях без должной вентиляции сильно скапливался едкий дым от костров и очагов. Особенно много дыма и вредных выбросов давало сжигание навоза, который активно использовался в качестве топлива.

Согласно периодизации ученых, история Чатал-Хююка охватывает промежуток с 7500 по 6000 гг. до н. э. В самых ранних слоях обнаружены остатки примитивных глинобитных построек. Выше залегают руины более поздних каменных зданий с яркими росписями и скульптурами. Эти археологические пласты позволяют проследить постепенную эволюцию древнего города на протяжении столетий.

Первые раскопки загадочного поселения

Есть мнение, что эта примитивная, но по своему прекрасная скульптура связана с плодородием. Тучные женщины в различных мифологиях мира олицетворяли духов или богинь плодородия и деторождения

Существование древних руин в районе Чатал-Хююка было известно еще в 19 веке. Однако полноценные археологические раскопки на этом месте начались только в 1958 году под руководством британского археолога Джеймса Мелларта. Его команда вскрыла лишь небольшую часть города, но даже этого оказалось достаточно, чтобы признать Чатал-Хююк одним из важнейших памятников древности.

Среди многочисленных находок при раскопках Чатал-Хююка особого внимания заслуживают образцы древней керамики и изделия из вулканического стекла — обсидиана. Их обилие недвусмысленно указывало археологам на то, что холм скрывает остатки грандиозного неолитического поселения.

Кроме того, исследователи обнаружили зерна домашних злаков, выращиваемых обитателями Чатал-Хююка, — пшеницы, ячменя и гороха. Эти находки значительно дополнили наши знания о земледелии того периода.

Особый интерес вызвали также следы окалины и шлака — побочных продуктов выплавки металла. Это навело ученых на мысль, что жители Чатал-Хююка могли быть первопроходцами в освоении металлургии меди. Однако тщательный анализ медных изделий не подтвердил их связь с обнаруженными здесь остатками руды. Загадка происхождения металла в Чатал-Хююке остается открытой для дальнейших исследований.

Более масштабные раскопки возобновились на этом памятнике только в 1993 году уже международной группой ученых. Используя современные технологии, им удалось исследовать намного бóльшую площадь и получить детальные данные о планировке города, архитектуре зданий, быте его обитателей. Были обнаружены тысячи артефактов, предметов искусства, останков людей и животных.

Каждый сезон раскопок приносит новую информацию о загадочном Чатал-Хююке. Но по-прежнему загадок гораздо больше, чем ответов. Полное исследование этого обширного поселения займет не одно десятилетие. Тем не менее уже сделанные открытия позволили значительно расширить наши знания о жизни в этом необычном «протогороде» каменного века.

Удивительный уклад жизни

Одно из главных отличий Чатал-Хююка от современных городов — отсутствие четкой планировки с улицами и площадями. Дома примыкали друг к другу, образуя компактные кварталы. Внутри них была сложная система переходов и лазов, позволявших передвигаться между соседними строениями.

Жители входили в свои дома с крыш по деревянным лестницам. Крыши служили своего рода «внутриквартальными дорогами». Иногда крыши соединялись между собой деревянными мостиками.

Дома имели похожую архитектуру — прямоугольную форму, глинобитные стены, деревянные опорные столбы. Внутри находились очаг, ниши-полки, лепные скульптуры, фрески и росписи со сценами охоты, ритуальными мотивами. Интерьеры домов Чатал-Хююка отличались определенным своеобразием. Стены тщательно оштукатурены и выровнены до гладкости. Вход в дом осуществлялся через отверстие в крыше по деревянной лестнице или крутым ступеням, расположенным обычно на южной стене.

Там же находился очаг или печь для приготовления пищи. Главные комнаты в домах содержали приподнятые платформы, предназначение которых вызывает споры среди ученых. Возможно, они использовались для различных бытовых занятий или имели сакральное значение.

Как правило, имелось два основных помещения для повседневной жизни семьи — приготовления еды, ремесленных работ. Дополнительные кладовые и подсобки сообщались с жилыми комнатами через небольшие отверстия в стенах. Такая планировка помогала рационально использовать ограниченное пространство домов древнего города.

Особую роль в Чатал-Хююке играли общественные сооружения, где проходили встречи и церемонии жителей. Это были более просторные «дома собраний» без четкого разделения на комнаты. Здесь находились алтари, украшенные рогами быков и оленьих рогов, символизировавшие силы природы. Кстати говоря, судя по фрескам, местные жители охотились на зубров и оленей, возможно, что даже считали их тотемными животными.

При всем при этом местные жители заботились об экологичности своего места проживания. Мусор, зола от древесины, животный навоз, помои и пищевые отходы были найдены за пределами руин. Здесь очень важно отметить тот факт, что археологами был найден навоз, что подталкивает нас к мысли о том, что жители к этому времени уже занимались одомашненными животными. Археологам удалось найти кости овец, коз, коров, чьи породы кардинально отличались от их диких предков. Кости молодых овец свидетельствует об их разведении. Также были найдены следы резки животных и разделки туш.

Зубы овец и коз были с характерными следами стирания, что свидетельствует о том, что эти животные были домашними. У диких овец зубы изнашиваются в меньшей степени, так как они пасутся на открытых пространствах и поедают жесткие травы и кустарники. У домашних овец стирание зубов происходит быстрее. Причин тому несколько:

— Зерно в рационе — оно способствует большему износу зубов.

— Домашние овцы живут дольше и успевают больше стереть зубы.

— Меньше пережёвывания — домашние овцы проглатывают корм быстрее. Соответственно, хуже очищается поверхность зубов, привод к большему накоплению зубного налёта и, как следствие, ускоренному стиранию зубной эмали.

Все эти данные согласуются с митохондриальному анализу, согласно которому муфлон был приручен где-то в центральной Анатолии около 7500 тысяч лет назад. Возможно, что именно жители Чатал-Хююка стали первыми людьми, кто приручил овец и коз.

Помимо прочего, местные занимались земледелием, разведением скота, охотой и ремеслами — изготовлением керамики, ювелирных украшений, орудий труда из кремня и обсидиана. О развитой торговле говорят находки экзотических для этих мест материалов. В частности, в Чатал-Хююке были найдены следующие импортные предметы, свидетельствующие о торговле:

— Морские раковины средиземноморского происхождения, которые использовались для изготовления украшений.

— Обсидиан — вулканическое стекло, которое добывалось в специальных каменоломнях в 130 км от поселения. На одной из стен жилища было изображено одно из самых известных изображений в Чатал-Хююке — извергающийся вулкан Хасандаг.

— Бусины из полудрагоценных камней, например, сердолик, агат, яшма, халцедон, бирюзу, кальцит, а также различные виды кварца.

— Кости экзотических животных, таких как страусы и гиппопотамы, обитавшие за тысячи километров от Чатал-Хююка.

Также есть свидетельства разделения труда в этом древнем городе. Исходя из размера поселения и сложности найденных артефактов (украшения, посуда, орудия), ученые предполагают, что жители могли специализироваться на отдельных ремеслах и видах производства. Косвенно на это указывают различия в обустройстве и инвентаре жилых и общественных зданий. Жилые дома, как правило, имели более простую архитектуру и планировку, тогда как общественные здания отличались большими размерами и наличием открытых помещений для собраний. В жилых домах найдены предметы быта — керамическая посуда, зернотерки, ткацкие станки. В общественных зданиях обнаружены украшенные скульптурами алтари, следы ритуальной деятельности. Инвентарь жилых домов указывает на повседневные занятия — приготовление пищи, изготовление одежды и пр. В общественных местах нет явных следов такой деятельности. В некоторых домах найдены остатки мастерских и готовых изделий — например, костяные орудия в одном здании. Это может говорить о специализации отдельных жителей. Таким образом, археологические данные позволяют предполагать определенное разделение функций между зданиями Чатал-Хююка, хотя однозначных выводов сделать пока нельзя.

Таковы лишь некоторые штрихи к удивительной картине жизни в Чатал-Хююке, воссозданной археологами. Это поселение демонстрирует высокий для своего времени уровень социальной организации и культуры. Чатал-Хююк по праву считается одним из древнейших прототипов настоящих городов в истории человечества.

Религиозные верования жителей

Одной из главных загадок Чатал-Хююка остаются религиозные воззрения его обитателей. Археологам пока не удалось обнаружить здесь следов храмов или жреческой касты. Однако настенные росписи и скульптуры, найденные в домах и общественных зданиях, дают представление о духовном мире этих людей. Среди росписей представлены фрески с изображением охотничьих сцен, фигур людей в масках животных, геометрических узоров. Присутствуют настенные рисунки быков, оленей, стервятников и леопардов — символов сил природы. Археологи нашли изображение танцующих человеческих фигур, предположительно отображающих ритуалы.

Особую роль в культуре жителей Чатал-Хююка играли образы быков и баранов — основных одомашненных животных того времени. Их рога и головы часто изображались над входами в дома и святилища. Найдены антропоморфные и зооморфные скульптуры, украшавшие дома и алтари, глиняные фигурки быков. Возможно, люди верили, что так они обретают покровительство этих существ.

На фресках также запечатлены сцены охоты, танцы в масках животных. Это говорит о почитании духов диких зверей и птиц. Некоторые ученые считают, что жители Чатал-Хююка поклонялись Богине-матери как символу плодородия и земледельческого уклада. В Чатал-Хююке найдены небольшие глиняные и мраморные статуэтки обнаженных женских фигур с подчеркнутыми женскими чертами. Интерпретация этих статуэток как изображений Богини-матери является предположительной, не подтвержденной однозначно. Вместе с тем подобные фигурки обнаружены во многих неолитических поселениях региона и могут указывать на распространение культа Богини-матери. Возможно, поклонение носило семейный характер и было связано с культом плодородия и земледелия.

Точно интерпретировать символику древних образов сложно. Но очевидно, что они играли важную роль в культуре обитателей этого необычного города. Религиозные представления помогали им осмысливать свое место в окружающем мире и общаться с силами природы, от которых зависела их жизнь.

В Чатал-Хююке обнаружены отдельные захоронения людей прямо под полом домов, часто в сопровождении погребального инвентаря. Такая практика характерна и для некоторых других неолитических поселений Передней Азии. Погребальный обряд жителей Чатал-Хююка отличался рядом необычных черт. Перед захоронением тела покойных плотно скручивали, а затем укладывали в корзины или туго заворачивали в циновки из тростника. В некоторых могилах обнаружены лишь отдельные кости, что указывает на предварительное размещение тел на открытом воздухе.

Время от времени захоронения подвергались разрушению, а черепа отделялись от скелетов. Предположительно, такие отделенные головы использовались в ритуальных целях, поскольку находились в разных частях поселения.

Любопытно, что в женских могилах находили пряслица, а в мужских — каменные топоры. Некоторые черепа были инкрустированы гипсом и раскрашены охрой для воссоздания лица покойного. Такая традиция больше характерна для стоянок Сирии и Иерихона, чем близлежащих к Чатал-Хююку регионов.

Значение открытия Чатал-Хююка

Находка и исследование Чатал-Хююка — поистине революционное событие в археологии. До открытия этого памятника считалось, что первые города появились лишь около 3500 г. до н.э. в Месопотамии и Египте. Однако Чатал-Хююк возник за 4 тысячи лет до этого!

Это заставило кардинально пересмотреть историков и археологов на историю человеческой цивилизации, попытаться переосмыслить взгляды на историю древнейших поселений планеты.

Кроме того, открытие такого развитого поселения в Малой Азии опровергло тезис о том, что земледелие и городская культура зародились лишь на Ближнем Востоке. Теперь стало ясно, что процесс урбанизации шел параллельно в разных регионах древнего мира.

Чатал-Хююк является одним из наиболее важных археологических памятников эпохи неолита, который помог ученым лучше понять жизнь и культуру ранних земледельческих обществ. Открытие этого памятника позволило получить множество информации о социальной структуре, искусстве, технологиях и торговле того времени, а также дало представление о религиозных верованиях и обрядах древних людей. Может быть в скором времени мы сможем найти еще какие-нибудь уникальные археологические памятники, которые до сих пор сокрыты в недрах земли?

P.S. На пикабу нельзя выбрать несколько вариантов ответов? Пришлось переделывать опрос.

Клад Приама: как золото Трои попало в Россию

Немец Генрих Шлиман начинал свою карьеру как простой торговец, а в историю вошел как основатель полевой археологии и крупнейший исследователь Трои. В мае 1873 года Шлиман совершил главное открытие всей своей жизни – нашел сокровища последнего троянского царя Приама.

Стоит сразу оговориться: найденные Шлиманом ценности никакого отношения к Приаму не имели. Обнаруженные им предметы относятся к 2400 – 2300 гг. до н. э., тогда как царь Приам жил и правил на тысячу лет позже. Впрочем, от этой ошибки ученого его находка не перестает быть менее ценной. Первым, на что обратил внимание Шлиман, были необычные медные предметы, торчащие из земли там, где недавно раскопали фрагмент древней стены. Увидев их, Шлиман, «чтобы не разжигать страсти рабочих и спасти находки для науки», как он писал в своем дневнике, объявил перерыв и самостоятельно вырезал сокровище из стены при помощи ножа.

Вскоре в остатках разрушенной стены было обнаружено 8833 предмета! Среди них были многочисленные ожерелья, диадемы, кубки, чаши, серьги, браслеты и прочие изделия из золота, серебра и драгоценных камней. И хотя находка относится совсем к другой эпохе, археологи всего мира до сих пор называют ее «Клад Приама».

Шлиман боялся, что сокровища конфискуют, и тайно вывез их в Афины, затем реликвии долгое время хранились в Германии. После окончания Второй мировой войны немецкая сторона, опасаясь разграблений, сама передала сокровища советским освободителям. Так клад оказался в СССР. Впоследствии его местонахождение было засекречено, и лишь в 1992 году, уже в новой России, власти объявили, что сокровища Трои находятся в Москве. А с 1996 года реликвии стали выставляться в Пушкинском музее, там они хранятся и по сей день.

Лаодикия

Летом 2022 года открыла для себя Лаодикию, точнее её развалины. Мы не собирались туда заезжать, но табличка со знакомым названием просто примагнитила. Попали почти на закате, кроме нас посетителей не было, что подчеркнуло щемящую нотку сожаления о былом.

Когда-то один из крупнейших городов Малой Азии был заброшен из-за землетрясений. После первого Рим помог восстановиться полностью. После второго восстанавливаюсь за свой счёт и возродили только половину города. После третьего люди оттуда ушли.

Ну, здесь не лига историков, так что остаётся только надеяться, что нынешнее землетрясение уже не повредит этому месту.

Снято на Canon Powershot sx210is

Мавзолей в Галикарнасе

В 4 веке до нашей эры в городе Геликарнасе (совр. Турция, на средиземноморском побережье Малой Азии. ) правил Мавсол , наместник персидского царя. Правителем он был не самым плохим, много вкладывал в украшение города и за 24 года своего владычества обрел добрую славу.

И так получилось , что главное стройкой всей его жизни была гробница для себя любимого. Сооружение по меркам того времени было грандиозным, основа составляла 33 на 39 метров, а высота 45 метров.Гробница была украшена колоннами занимавшими треть высоты, по периметру была расположены статуи , а верхушку украшала колесница из 4 лошадей на которой Мавсол со своей женой (по совместительству сестрой) скакал прямо в светлое будущее.

Не смотря на то, что прошло 2300 лет ученые смогли воссоздать облик мавзолея не только по описанию историков, но и по найденным останкам на месте гробницы. Статуи львов, фундамент, все это подтвердило что сооружение было по истине грандиозным. Не даром мавзолей считается одним из чудес света.

Гробница простояла до 13 века, когда землетрясение основательно ее разрушило. А в 16 веке усыпальницу осончательно раздраконили госпитальеры на запчасти для замка.

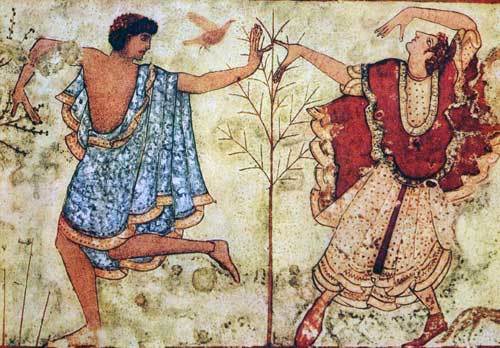

О генетической картине этрусков

В комментариях под замечательным постом о языке этого народа некоторые комментаторы (например, @Maxim3 и @Adan75 стали спрашивать о генетике этрусков

Ученые действительно проводили генетическое исследование, но косвенное.

Вот пример недавнего косвенного исследования из России: чтобы найти следы мерян в русских генетики искали по деревням Ярославской области мужчин, чьи предки жили в Мологе, где последние меряне точно жили.

Геродот называл этрусков потомками лидийцев, жителей Малой Азии (совр. Турции). Древнеримский историк Тит Ливий утверждал, что этруски пришли в Италию с севера. Его современник Дионисий Галикарнасский, напротив, считал этрусков коренными жителями Италии - он писал, что их имя "рассена или русна".

Археологи указали, что версия Геродота предпочтительнее: Святилища схожи с малоазиатскими по расположение, а каменные гробницы этрусков схожи с Лидийскими - а это миграция носителей погребального обряда. При этом данные указывают на то, что этот народ не мигрировал по суше, а сразу причалил к западному берегу Италии.

Ученые мужи из Туринского университета, зная, что область Тоскана получила название от латинского"tuscii" - этруски, выбрали для исследования местных мужчин из долины Казентино и городов Вольтерра и Мурло с уникальными для региона фамилиями. И сопоставляли данные по Y-хромосоме с итальянцами других регионов, жителями Балкан, греческих островов и Турции - турки, к слову, местное население поглотили и по некоторым генетическим плоскостям схожи с армянами и иранцами.

Выяснилось, что генетические образцы из Вольтерры и Мурло находят больше совпадений с образцами из Малой Азии. https://www.theguardian.com/world/2007/jun/18/italy.johnhoop...

2) В начале 2007 года исследовали участки генома, передающиеся по женской линии - Результаты указали на европейское и западно-азиатское происхождение тосканцев. Скорее всего мигрировала ограниченная популяция.

3) В 2004 году испано-итальянская группа ученых, изучая ДНК из фрагментов, найденных в этрусских гробницах, пришла к выводу, что этруски генетически были ближе друг к другу, чем к современным итальянцам

4) Было еще исследование тосканских коров - этим благим делом занималась группа под руководством Марко Пеллеккья (Marco Pellecchia) из Католического университета Святого Сердца (Universita Cattolica del Sacro Cuore).

Использовалась митохондриальная ДНК (Женская линия - быки только осеменители) коров со всей страны. 60 % изученного материала из расположенной в центре страны Тосканы оказались идентичны митохондриальной ДНК коров, разводимых на Ближнем Востоке и в Малой Азии. Самостоятельно коровы Средиземное или Тирренское море бы не переплыли бы.

И это была прогрессивная миграция: Этруски стояли на около-государственном уровне социально-политического развития, в то время как их соседи - латины и сабиняне еще преодолевали стадию «периода разложения родоплеменного строя»

Читать работу: Vernesi, C., Caramelli, D., Dupanloup, I. et al. 2004, ‘The Etruscans: a population-genetic study’