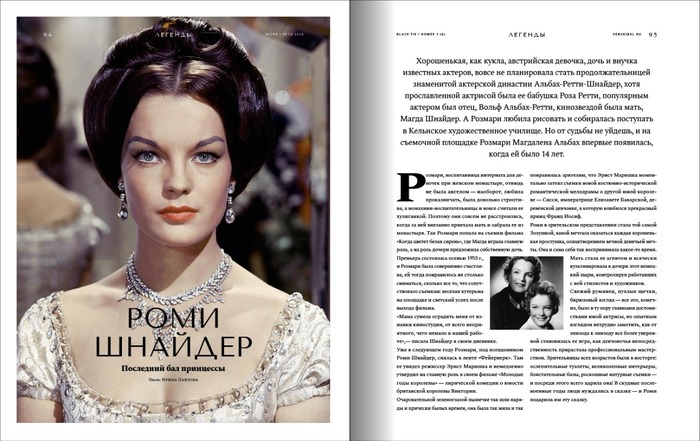

Хорошенькая, как кукла, австрийская девочка, дочь и внучка известных актеров, вовсе не планировала стать продолжательницей знаменитой актерской династии Альбах-Ретти-Шнайдер, хотя прославленной актрисой была её бабушка Роза Ретти, популярным актером был отец, Вольф Альбах-Ретти, кинозвездой была мать, Магда Шнайдер.

А Розмари любила рисовать и собиралась поступать в Кельнское художественное училище. Но от судьбы не уйдешь, и на съемочной площадке Розмари Магдалена Альбах впервые появилась, когда ей было 14 лет.

Розмари, воспитанница интерната для девочек при женском монастыре, отнюдь не была ангелом – наоборот, любила проказничать, была довольно строптива, а монахини-воспитательницы и вовсе считали её хулиганкой.

Поэтому они совсем не расстроились, когда за ней внезапно приехала мать, Магда Шнайдер, и, не интересуясь мнением дочери, забрала её из монастыря.

Так Розмари попала на съемки фильма «Когда цветет белая сирень», где Магда играла главную роль, а на роль дочери главной героини предложила собственную дочь, убедив режиссера, что ей с Розмари будет сниматься комфортнее, чем с какой-то чужой девчонкой.

Впрочем, Розмари до того времени так редко видела свою мать, что тоже была для нее вполне «чужой девчонкой».

Премьера состоялась осенью 1953 года, и Розмари была совершенно счастлива – ей тогда понравилось не столько сниматься, сколько всё то, что сопутствовало съемкам – веселая кутерьма на площадке и светский успех – после выхода фильма.

«Мама сумела оградить меня от изнанки киностудии, от всего неприятного, чего немало в нашей работе», – писала Шнайдер в своем дневнике.

Уже в следующем году Розмари, под псевдонимом Роми Шнайдер, снялась в ленте «Фейерверк». Там ее увидел режиссер Эрнст Маришка и немедленно утвердил на главную роль в своем фильме «Молодые годы королевы», лирической комедии о юности британской королевы Виктории.

Очаровательной зеленоглазой пышечке так шли наряды и прически былых времен, она была так мила и так понравилась зрителям, что Эрнст Маришка моментально затеял съёмки новой костюмно-исторической романтической мелодрамы о другой юной королеве – Сисси, императрице Елизавете Баварской, деревенской девчонке, в которую влюбился прекрасный принц Франц Иосиф.

Роми в зрительском представлении стала той самой Золушкой, какой мечтала стать каждая хорошенькая простушка. Олицетворением вечной девичьей мечты.

Она и сама себя так воспринимала какое-то время.

Мать стала её агентом, и всячески культивировала в дочери этот провинциальный немецкий шарм, контролируя работавших с ней стилистов и художников.

Свежий румянец, пухлые щёчки, бирюзовый взгляд, – всё это, конечно было в ту пору главными достоинствами юной актрисы, но опытным взглядом нетрудно заметить, как от эпизода к эпизоду всё более уверенной становилась её игра, как девчоночья непосредственность прирастала профессиональным мастерством.

Зрительницы всех возрастов были в восторге: ослепительные туалеты, великолепные интерьеры, блистательные балы, роскошные натурные съемки – и посреди этого всего царила она! В скудные послевоенные годы люди нуждались в сказке – и Роми подарила им эту сказку.

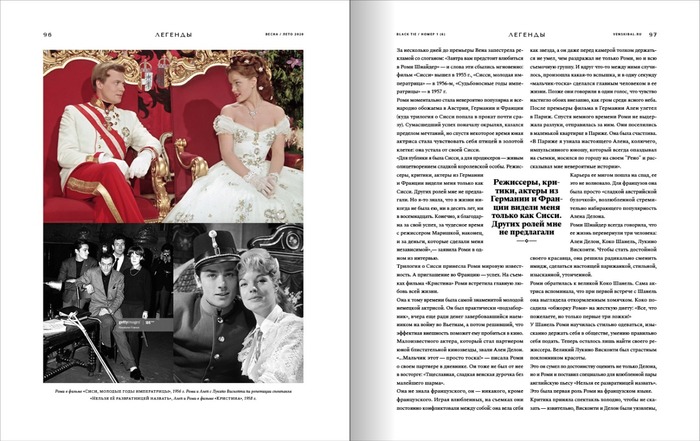

За несколько дней до премьеры Вена запестрела рекламой со слоганом: «Завтра вам предстоит влюбиться в Роми Шнайдер» – и слова эти сбылись мгновенно: фильм «Сисси» вышел в 1955 году, «Сисси, молодая императрица» в 1956-м, «Судьбоносные годы императрицы» – в 1957 году.

Роми мгновенно стала невероятно популярна и всенародно обожаема в Австрии, Германии и Франции (куда трилогия о Сисси попала в прокат почти сразу). Сумасшедший успех поначалу окрылял, казался пределом мечтаний, но спустя некоторое время юная актриса стала чувствовать себя птицей в золотой клетке: она устала от своей Сисси.

– Для публики я была Сисси, а для продюсеров – живым олицетворением сладкой королевской особы. Режиссеры, критики, актеры из Германии и Франции видели меня только как Сисси. Других ролей мне не предлагали. Но я-то знала, что в жизни никогда не была ею, ни в десять лет, ни в восемнадцать. Конечно, я благодарна за свой успех, за чудесное время с режиссером Маришкой, наконец, и за деньги, которые сделали меня независимой. Слов нет – я играла Сисси с удовольствием, но мне не хочется, чтобы меня идентифицировали с этой ролью. Я чувствовала себя заштампованной. Нет ничего опаснее для актера, как дать поставить на свой лоб штамп. Мой штамп назывался «Сисси». Никто не желает верить в то, что я могу играть и что-то другое. Я снова и снова должна изображать принцессу. Сисси Первая, Сисси Вторая, Сисси Третья. Я была против второй серии, но меня заставили сыграть и третью! – заявила Роми в одном из своих многочисленных интервью.

Трилогия о Сисси принесла Роми мировую известность. На неё обратил внимание Голливуд. На пробы в Америку она отправилась вместе с матерью, правда, с Голливудом не срослось: она не попадала в голливудские стандарты.

Зато приглашение во Францию принесло ей успех. Фильм «Кристина» произвел в ее судьбе крутой поворот: на съемках Роми Шнайдер встретила главную любовь всей жизни.

Она к тому времени была самой знаменитой молодой немецкой актрисой конца 50-х, родом из театральной семьи.

Он был практически «подзаборник», вчера еще ради денег завербовавшийся наёмником на войну во Вьетнам, а потом решивший, что эффектная внешность поможет ему пробиться в кино. Малоизвестного актера, который стал партнером юной блистательной кинозвезды, звали Ален Делон.

«... Мальчик этот – просто тоска!» – писала Роми о своём партнере в дневнике.

Он тоже не был от нее в восторге: «Тщеславная, сладкая венская дурочка без малейшего шарма».

Она не знала французского, он – никакого, кроме французского.

Играя влюбленных, на съемках они постоянно конфликтовали между собой: она вела себя как звезда, а он даже перед камерой толком держаться не умел, чем раздражал не только Роми, но и всю съемочную группу.

И вдруг что-то между ними случилось – произошла какая-то вспышка, и в одну секунду «мальчик – тоска» сделался главным человеком в её жизни. Позже они говорили в один голос, что чувство настигло обоих внезапно, как гром среди ясного неба. Чувство это полностью перевернуло жизнь Роми Шнайдер.

Съемки были окончены, и, после премьеры фильма в Германии Ален улетел в Париж. Спустя немного времени Роми не выдержала разлуки, собрала вещи и отправилась за ним. Они поселились в маленькой квартирке в Париже. Она была счастлива.

«В Париже я узнала настоящего Алена, колючего, импульсивного юношу, который всегда опаздывал на съемки, носился по городу на своем «Рено» и рассказывал мне невероятные истории».

Карьера её мигом пошла на спад, её это не волновало.

Хотя до того она была всенародно обожаемой звездой немецкого кино, для французов она была просто немецкой актрисой, «сладкой австрийской булочкой», возлюбленной стремительно набирающего популярность Алена Делона.

Роми Шнайдер всегда говорила, что ее жизнь перевернули три человека: Ален Делон, Коко Шанель, Лукино Висконти.

Чтобы стать достойной своего красавца, она решила радикально сменить имидж, сделаться настоящей парижанкой – стильной, изысканной, утонченной.

Она обратилась за помощью к великой Коко Шанель.

Сама Роми вспоминала, что при первой встрече с Шанель она выглядела откормленным хомячком. Коко посадила «обжорку Роми» на жестокую диету: «Все, что пожелаете, но только первые три ложки!».

У Шанель Роми научилась стильно одеваться, изысканно держать себя в обществе, умению правильно себя подать.

Теперь осталось лишь найти своего режиссера.

Великий Лукино Висконти был страстным поклонником красоты.

Это он сумел по достоинству оценить не только Делона, но и Роми, и решил объединить их на сцене. Он поставил специально для влюбленной пары английскую пьесу «Нельзя ее развратницей назвать». Это была их с Делоном общая работа и первая роль Роми на французском языке.

Критика приняла спектакль холодно, чтобы не сказать – язвительно, Висконти и Делон были уязвлены, а Роми была в восторге от этого спектакля, который дался ей настоящей кровью: перед самой премьерой она попала на операционный стол с аппендицитом, и играла в послеоперационном бандаже.

Про Алена критики писали, что в нем сочетается «душа дьявола» и «лик ангела».

Впрочем, счастье её было недолгим, изменять Ален ей начал едва ли не сразу, не только с женщинами, но и с мужчинами. А при уровне известности Алена и Роми, скрыть измены от вездесущих папарацци было нереально.

Роми терпела.

Однажды, взяв в руки газету, она увидела фотографию, где на коленях у ее возлюбленного сидит юная блондинка. Она потребовала объяснений, но в ответ услышала привычное уже враньё Алена: «Это просто съемки, ничего не произошло».

А летом 1964 года она получила от Алена короткую записку с сообщением о его предстоящей женитьбе на той самой блондинке с фотографии, Натали Бартелеми.

«После измены Алена я была уничтожена, растеряна, унижена... Если бы это зависело только от меня, я бы никогда его не оставила... И раньше были моменты, когда я говорила себе: пора кончать! Но у меня не было сил. Я очень любила его и все прощала. Ни о чем не жалею. Но боже упаси еще раз испытать такое — я не переживу. Постараюсь сохранить в себе из всех этих лет только самое дорогое, самое лучшее...», – писала Роми в своем дневнике.

Много позже она писала о нем иначе: «Он был трусоват, но очень красив. Такой мещанский мачо. Ужасно честолюбивый, пёкся только о своей карьере, и ещё – чтобы набить квартиру картинами Ренуара».

Его уход стал для неё катастрофой, она пыталась вскрыть себе вены. Ей понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Но именно тогда в её жизни появились проблемы с алкоголем.

В 1966 году она вышла замуж за немецкого актера и драматурга Гарри Майена, 3 декабря 1966 года у пары родился сын Давид, и, казалось, началась новая жизнь. На два года Шнайдер ушла из кинематографа, и наслаждалась ролью жены и матери.

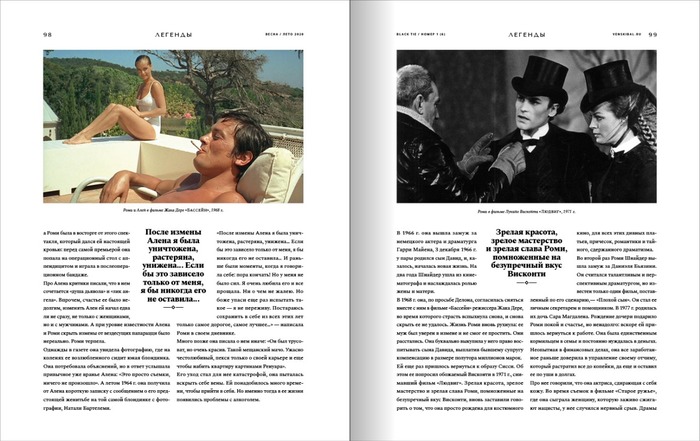

В 1968 году она, по просьбе Делона, согласилась сняться вместе с ним в фильме «Бассейн» режиссера Жака Дере, во время которого страсть вспыхнула снова, и снова скрыть её не удалось.

Жизнь Роми вновь рухнула: ее муж был уверен в измене и не смог ее простить. Они расстались. Она буквально выкупила у него право воспитывать сына Давида, выплатив бывшему супругу компенсацию в размере полутора миллионов марок.

Ей еще раз пришлось вернуться к образу Сисси. Она не могла к нему не вернуться – об этом её попросил обожаемый Висконти, в 1971 году снимавший фильм «Людвиг». Зрелая красота, зрелое мастерство и зрелая слава Роми, помноженные на безупречный художественный вкус Висконти, вновь заставили говорить о том, что она просто рождена для костюмного кино, для всех этих дивных платьев, причесок, романтики и тайного сдержанного драматизма.

Во второй раз Роми Шнайдер вышла замуж за Даниэля Бьязини. Он считался талантливым и перспективным драматургом, но известен только один фильм, поставленный по его сценарию – «Плохой сын». Он стал её личным секретарем и помощником. В 1975 году Роми и Даниэль поженились, 21 июля 1977 года родилась их дочка Сара Магдалена. Рождение дочери подарило Роми покой и счастье, но ненадолго: вскоре ей пришлось вернуться к работе. Она была единственным кормильцем в семье, и постоянно нуждалась в деньгах. Неопытная в финансовых делах, она всё заработанное раньше доверила в управление своему отчиму, который растратил всё до копейки, да ещё и оставил её по уши в долгах.

Про неё говорили, что она – актриса, сдирающая с себя кожу. Во время съемок в фильме «Старое ружье», где она сыграла женщину, которую заживо сжигают нацисты, актриса так тяжело переживала трагедию своей героини, что у нее случился нервный срыв. Драмы и страдания своих персонажей она переживала, как собственные. Успех в профессии был лишь одной стороной медали. Другой стороной было быстрое психологическое выгорание.

Один из ее коллег, актер Джордж Хэмилтон, говорил: «Если бы роль потребовала от нее вплавь преодолеть Ла-Манш, она бы это сделала».

Роми Шнайдер считала, что ее преследует злой рок.

Через 2 недели после свадьбы с Даниэлем Бьязини она попала в аварию и потеряла ребенка, которым была беременна. Затем умер режиссер Лукино Висконти, которого она боготворила и благодаря которому достигла успеха во Франции.

В 1979 г. Роми Шнайдер узнала о том, что ее первый муж повесился. Она винила себя в его гибели и тяжело переживала эту трагедию.

А в 1981 г. случилась еще одна беда, которую актриса не смогла пережить: ее 14-летний сын Давид, забыв ключи, перелезал через ограду виллы, не удержал равновесия и напоролся на острые пики ограды.

Смерть единственного сына окончательно ее подкосила...

Главный криминалист парижской прокуратуры рассказывал: «Когда мы вошли в спальню, мы увидели Роми Шнайдер, которая, казалось, спит. Доктор Депонж мог сразу же констатировать, что на ее теле не было следов удушения, гематом или других ран. У нас не было оснований полагать, что Роми Шнайдер покончила жизнь самоубийством, выбрав смерть, но ничто, в свою очередь, не позволяло сказать, что она хотела жить дальше».

Актер Жан-Клод Бриали, близкий друг Роми, говорил: «Она принадлежала к категории людей, которые притягивают к себе несчастья. Она получила слишком много тяжелых ударов, слишком часто была ранена. После пережитого она просто не смогла жить дальше».

29 мая 1982 г. сердце Роми Шнайдер остановилось.

Спустя много лет главный мужчина её жизни, один из самых знаменитых французских актеров, говорил:

«В моей жизни были работа, сын, и только одна женщина – Роми Шнайдер. У меня было много женщин, но всю жизнь я помнил лишь эту любовь, оценить которую по-настоящему смог слишком поздно».

Ирина Павлова

Журнал Black tie Moscow

(Компания Венский Бал Москва)

Источник