Ответ на пост «Сломалась "стрелка осциллографа"?»1

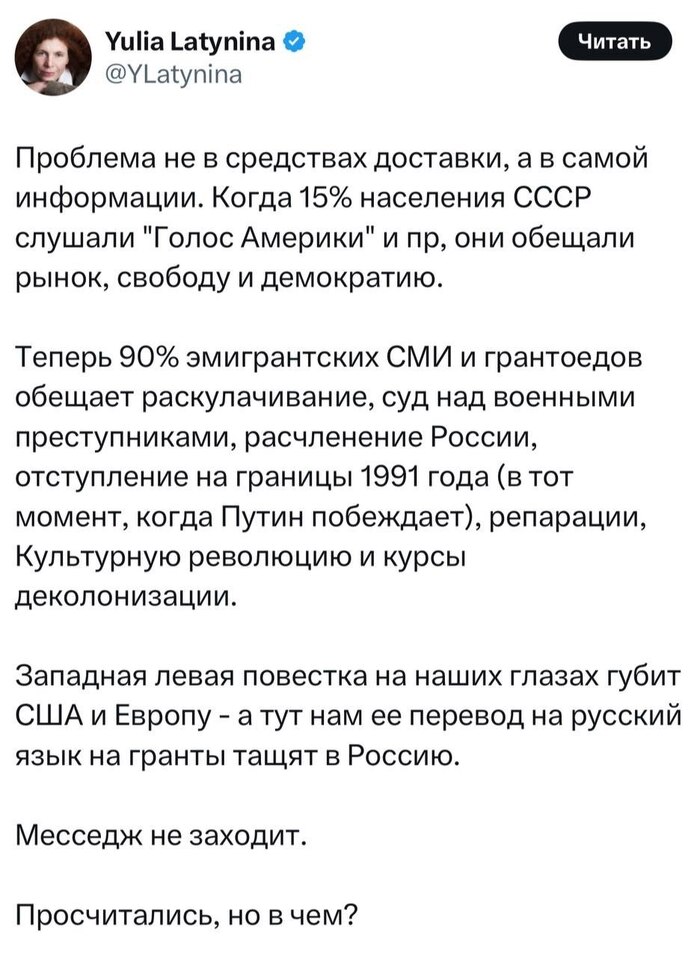

Латынина, равно как и многие наши либералы все происходящее рассматривает в векторе "цивилизованные люди готовы помочь немного диким братьям из лапотной Рашки".

А теперь давайте на секунду представим, что все идет немного не по нашему плану. Итак, что получает Запад.

1. Под благовидным предлогом было спизженно (выведено из обращения) порядка половины триллиона баксов, что снизило инфляционное давление на доллар, одновременно разогнав (одна из причин) у нас инфляцию.

2. Экономика переведена на военные рельсы. Гражданская экономика в полном ахуе - нет кредитов, нет работников, фот вырос в разы, проблемы и с поставками и продажами. Перевод экономики обратно в мирную - еще худшее испытание для страны и еще большие затраты.

3. Очень многие экономисты ждали очередной передел собственности в 10-х годах. Его не произошло. Однако тех, кто наступает на пятки нашим олигархам, не тронули. То есть, те, кто должен был инициировать передел по-прежнему "держат за яйца".

4. РФ вынуждена создавать инфоповоды, которые отвлекают от резонных вопросов по СВО. Тут и цифры потерь и воровство в МО и неготовность армии. Самый хорошо работающий инфоповод - инородцы и их беспредел (сейчас добавились собаки). Лично я вижу тут дирижирующую силу государства, так как обсуждение нигде не переходит в область - "а какого, собственно, черта, наши правоохранители позволяют мигрантам/цыганам/кавказцам себя так вести?". Только вот в этих инфоповодах очень тонкая грань между здоровым национализмом и готовностью к этническим чисткам.

5. Расчеловечивание противника. С обеих сторон несется "урофашисты, хохлосвиньи, рашисты, орки" и т.д. Чем сильнее накал войны, тем больше визгу в адрес врага. Вопрос только в том, что у нас порядка 10% населения до войны, сейчас порядка 15% - украинцы, у тех - немного больше 40%. Как вы думаете, после проигрыша войны Украиной, те не начнут искать крайних? Конечно же, начнут. И снова притеснение русских на Украине, снова начинать воевать, только уже до Карпат?

6. Победа. Понятно, никто в нашей победе не сомневается ни у нас, ни на Западе. Только вот наши военные с украинскими учились практически по одинаковым уставам и наставлениям. И вот наставления гласят "при неизбежной оккупацией противником территорий страны, обеспечить подготовку складов и кадров для партизанской войны". С учетом объявленных нашими потер ВСУ порядка 700к человек, мы получаем около 7 млн мотивированных украинцев, у которых погибли прямые родственники первой степени родства. Добавляем к этому нищету, в которую скатится Украина и Косово покажется тихим курортом. То есть мы десятилетиями кормим и защищаем такие страны, как Таджикистан, чтобы там не получить "питательную среду" для террористических организаций, а получаем 40-миллионную страну со славянским населением, которые по результатам этой войны будут в большей степени подвержены агитации на террористические действия. Мусликов то мы уже научились вычислять относительно хорошо, хотя посетители того же "Крокуса" со мной не согласятся. А как вычислять славян, которые говорят практически без акцента, выглядят как мы, думают как мы? Если же учесть появление беспилотников, которые можно собрать на коленке и запустить в километре от цели терракта - я вообще хз, как наши спецслужбы собираются с подобным бороться. По крайней мере, на текущий момент методичек для первичного звена - участковых, ппс и т.д. никто не доводил. И вот что - терпеть новую волну террактов, которые будут явно пожестче чеченских или "идем до Карпат"? Да и даже в последнем случае нужно будет минимум удваивать количество силовиков и очень жестко зажимать права и свободы граждан. Да и восстанавливать захваченные территории придется, что еще сильнее ударит по экономике.

7. Демография. О количестве погибших с нашей стороны я писать не буду, но цифры очень неприятные. Которые еще и наложились на демографическую яму 90-х. Кем замещать этих людей? Украинцами? Так у тех такая же ситуация. Размножающимся Кавказом или Средней Азией? Спасибо, охуенный результат победоносной войны!

Лично мое мнение - эта война была большой ловушкой для нас. Где были аналитики властных и силовых структур - не представляю. Армия вообще была не готова к такой большой и кровавой войне. Политическая власть надеялась, что Украину нам отдадут "на блюдечке", поэтому и война началась не по уставам, с уничтожения логистики, центров управления, связи и т.д. Поэтому и оставили ЗВР страны за рубежом. В-общем, для меня из всех наших властей заслуживает похвалы только Минфин и Центробанк. Которые в такой жопе в виде лютой войны умудряются внутри страны сохранять относительно спокойную экономику с проблемами только лишь в виде терпимой для такой ситуации инфляции.

А теперь скажите, в рамках этих результатов те же США действуют непоследовательно? Особо доставляет тот факт, что у нас вся страна болеет за кандидата - Трампа, которые выдвигается от консервативной партии, в которой власть держат неоконы, у которых идея фикс - уничтожить до конца СССР и которые и готовили всю эту ситуацию с Украиной.

Сломалась "стрелка осциллографа"?1

Юлия "Стрелка осциллографа" Латынина (иноагент) поломалась что ли? Чего пишет-то? Сумасошлачтоле? Как-страшно-жить!

Стокгольмский центр восточноевропейских исследований: Западу нужно поддерживать местное "гражданское общество" в России

Стокгольмский центр восточноевропейских исследований (Шведский институт международных отношений) опубликовал программный доклад о состоянии "гражданского общества" в России, его авторы бывший сотрудник посольства Швеции в Москве Стефан Ингварсон (атташе по культуре, 2015-2020) и доцент Стокгольмского университета Екатерина Калинина. Главный посыл документа в том, что на территории Российской Федерации продолжают действовать большое число "независимых и демократических организаций", а в новых условиях ЕС, США и Канада должны в первую очередь поддерживать региональных и местных деятелей.

Я полагаю, что Ингварсон и Калинина рассуждают не обо всём гражданском обществе, а только о той его части, которая работает в интересах врагов нашей Родины. Если юридически определить их "гражданское общество", то речь идёт об иностранных агентах и экстремистах, которые получают целевые западные гранты и исполняют волю заказчика; посредством совокупности и специальных сетей СМИ, НПО, НКО, "экспертов", учёных, ЛОМов, активистов и пр. физических лиц ЕС и США вмешиваются во внутреннюю политику, нарушают суверенитет, препятствуют реализации национальных интересов и в целом пытаются подчинить Россию и её народы. Это стандартная, универсальная технология, через неё частные финансирующие фонды, крупный капитал, олигархат, "аналитические центы" и правительства агрессоры ведут гибридные войны по всему миру, во главе стоят сверхобщество ("глубинное государство"), идеология и, разумеется, огромные деньги. Российские власти реально начали бороться с "оккупационным гражданским обществом" после второго вооружённого переворота в Киеве от 2014 года (в первой половине 2022 года противостояние иностранной агентуре стало очевидно всем), а Грузия восстала только в этом году, что грозит насильственной сменой режима или гражданской войной.

Итак, доклад Ингварсона и Калининой начинается с сожаления о том, что "сегодня в России фиксируется минимальная активность гражданского общества по части протестов против агрессивной в**** на Украине". По их задумке, "гражданское общество должно участвовать в дискуссиях о сопротивлении и ответственности в связи с в**** России на Украине". То есть, фактически подразумевается поддержка сил, работающих на поражение в горячей войне, которую Запад развязал в середине февраля 2022 года, мы же законно ответили позже, по необходимости начав специальную военную операцию.

"Многие правозащитники были вынуждены переехать за границу, но они продолжают сотрудничать с коллегами внутри России... Также из страны вытеснены большинство независимых СМИ, однако они по-прежнему опираются на российских коллег и внутренние источники... Эти сети, расположенные в России и за её пределами, продолжают играть в гражданском обществе важную роль", - признаются Ингварсон и Калинина.

Этот вопрос я поднимал в начале 2023 года и затем неоднократно, например, активисты или иностранные агенты Евгений Писемский, Игорь Кочетков, Тимофей Созаев, Карен Шаинян, Татьяна Намазбаева (она же - Итиль Тёмная), Яна Дворкина (диагноз МКБ 10 F.64.0) и десятки других уехали из России, но продолжают вредить. С моей точки зрения, необходимо добиваться их экстрадиции, применяя международные правовые механизмы, шансы на выдачу невелики, но угроза депортации для привлечения к ответственности сделает их более зависимыми и уязвимыми.

"Репрессии против гражданского общества и средств массовой информации усугубляются... Особенно это касается двух «движений», которые российские суды признали экстремистскими: «Международное ЛГБТ-движение» и «Антироссийское сепаратистское движение»", - говорится в докладе.

Что особо важно. В докладе выделяется "приоритетная" демографическая группа населения, с которой нужно "взаимодействовать наиболее активно" - это лица в возрасте от 15 до 25 лет. Мы видим, в первую очередь враг нацелился на наших детей и молодёжь, ведь они - будущее России. Традиционно Запад играет в долгую, на десятилетия вперёд. Стало быть, и нам надо делать точно так же.

Авторы называют некоторые источники информации, инструменты взаимодействия и формирования общественного мнения для прозападного "гражданского общества": "Медуза", "ОВД-Инфо", "Медиазона", "Проект", "Холод", "Вёрстка", "Важные истории", "Дождь", местные СМИ и группы в социальных сетях (в т.ч. закрытые), локальные чаты, Юрий Дудь, Катерина Гордеева, Максим Кац (сборище иностранных агентов и заблокированных в России сайтов).

"Проекты гражданского общества обычно используют местные СМИ для обмена менее конфиденциальной информацией, повышения осведомлённости и информирования общественности... Они применяют маркетинговые стратегии, смешивают известные темы с более сложной информацией, осторожно встраивают политические сообщения в материалы о стиле жизни и локальные чат-группы, которые на первый взгляд кажутся аполитичными...

Сбор информации нашими информаторами тесно связан с их личным активизмом. Они используют разнообразные источники, которые специализируются на ЛГБТКИ-активизме, феминизме, борьбе против гендерного насилия, правах коренных народов и этнических меньшинств, а также экологическом активизме...

Лица принимающие решения и СМИ в Европе уделяют большое внимание российской оппозиции в изгнании, но её способность влиять на внутреннюю политику России остаётся крайне неопределенной", - отмечают Ингварсон и Калинина.

Рекомендации из доклада

1. Нынешняя политика российского государства "угрожает и враждебна" внешнему миру и широким слоям населения России, в этом отношении "Запад должен занять проактивную позицию". Важно сотрудничать с "продемократическими" силами внутри страны и поддерживать их, "поскольку внешняя агрессия стала возможной благодаря внутренним репрессиям".

2. Расширять права и возможности гражданского общества на местном и региональном уровне, включая этнические меньшинства; поддерживать стремление влиять на власть и общество ("адвокация"); местная журналистика играет ключевую роль.

3. Лица принимающие решения, финансирующие структуры и организации-исполнители в Европе и Северной Америке должны найти новые формы сотрудничества и поддержки "многочисленных независимых и демократических сил, которые всё ещё действуют во многих регионах Российской Федерации".

4. Создавать и укреплять межрегиональные сети внутри России ("межрегиональное сетевое взаимодействие имеет решающее значение"), но основные усилия направить на поддержку региональных и местных инициатив.

5. Развивать потенциал молодых, менее опытных активистов; повышать квалификацию, безопасность и активность региональных и местных каналов распространения информации.

6. Обеспечить сотрудничество оставшихся в России активистов с теми, кто покинул страну; сформировать "единый фронт"; зарубежным сетям и местным активистам следует оказывать необходимую юридическую, психологическую и техническую поддержку.

7. Особое внимание уделять детям и молодым людям в возрасте от 15 лет.

Советы Ингварсон и Калининой выглядят весьма разумно. Действительно, крупным СМИ, организациям и физическим лицам, завязанным на Запад, стало работать намного сложней, а после признания их иностранным агентом они самоликвидируются, прекращают деятельность или убегают из России, опасаясь отвечать по заслугам. Поэтому ЕС и США будут перенаправлять деньги и поддержку на местный уровень, пытаясь поднять волну недовольства в низах.

Угрозы обозначены, теперь наши власти и патриотическое гражданское общество должны их беспощадно устранять.

Владимир Маслов https://t.me/vla_ma

Не будь тупым

А вот это неплохая памятка. Те, кто знают, где я работаю и чем занимаюсь, подтвердят: "домовые чаты" и "независимые локальные сообщества" - это рассадник вражин, говна и гнили. В безобидных случаях вам будут впаривать ноготочки и мыло ручной работы. В случаях чуть серьезней будет вечный срач (вспомните школьные чаты). На следующем уровне будет постоянно нагнетаться негативная инфоповестка в виде копипасты, как вокруг все хуево. В комменты будут нагоняться сотни ботов с однотипными комментариями, как все вокруг погано - и кто в этом виноват. А потом из хомячья выберут тех, кто с ясными глазенками или за бабло пойдут на конкретную диверсию - и с ненулевой вероятностью это могут быть ваши дети.

Потому такие объявы я стараюсь из своего подъезда удалять. И вам рекомендую.

Ответ на пост «Новые запреты!»2

Краткая версия

Конфликт на Украине дал новую пищу для размышлений о природе информационных войн. В политической науке под ними принято понимать противоборство сторон посредством распространения специально подготовленной информации и противодействия аналогичному внешнему воздействию на себя. Сегодня в российском обществе стало почти банальным говорить о беспрецедентном информационном давлении стран Запада на Россию, в США и ряде стран ЕС — чуть ли не о «манипулятивной империи Кремля». Парадокс, однако, заключается в том, что «эпоха информационных войн» может в недалёком будущем закончиться так же неожиданно, как и началась. Украинский конфликт пока не означает их окончания, но, полагаю, может стать серьезным шагом в этом направлении.

Информационная война требует общего информационного и ценностного поля, в котором могут взаимодействовать субъекты. Если такое поле отсутствует, то коммуникация между субъектами невозможна. В этом, видимо, и заключается главный парадокс информационной войны: для ее ведения необходимо единое информационное пространство, то есть согласие всех ее участников играть по определенным правилам.

Современные информационные войны все ближе подходят к своему самоотрицанию. Демонизируя страну-оппонента, насаждая ненависть ко всем ее представителям, они неизбежно подталкивают и свое население, и население этой страны к отказу от леволиберального консенсуса. На смену информационной войне по правилам может прийти информационная война без правил. А значит, возникнут национальные (или блоковые) информационные пространства, отрицающие друг друга как таковых.

Иначе говоря, информационная война требует взаимодействия национальных информационных пространств. Но если у каждого из нас свое пространство, свой образ современности, абсолютно несовместимый с образами оппонента, то нам становится не о чем говорить друг с другом. Там, где нет «хороших русских» (американцев, тайванцев, японцев, поляков... — нужное подчеркнуть), нет коммуникации, даже если мы улыбаемся друг другу и ходим на туристические экскурсии: говорить готовятся реальные пушки. Вполне возможно, что именно к такому миру мы возвращаемся на протяжении последних десятилетий.

***

Современные информационные войны могут продолжаться до тех пор, пока все их участники признают леволиберальный нарратив. В публицистике его иногда отождествляют с признанием американского лидерства, что не совсем корректно: можно не принимать международную политику США, но вполне разделять ее ценностную основу. Противники США (шире — «Атлантического мира») пока играют по правилам леволиберального информационного поля. В этом смысле они обречены занимать в информационных войнах более слабую позицию, чем «Запад» — создатель и монополист этой системы. Как только леволиберальный нарратив распадется, информационные войны потеряют свой общепризнанный характер: у противников не будет конвенции.

Леволиберальный нарратив пока продолжает преобладать в мировой политике. Но за минувшие два десятилетия он стал размываться под воздействием реабилитации национализма и собственной трансформации в более репрессивные политические системы. Ужесточение прямого военного соперничества США с Россией и КНР ставит под сомнение все постулаты леволиберальной идеологии, заменяя их старой идеологией соперничества великих держав. А, значит, и вести информационную войну с таким противником будет практически невозможно, ибо его информационное пространство будет отрицать информационное пространство оппонента. Логика информационной войны перестанет действовать в мире, основанном на отказе от диалога, поскольку сама информационная война, как ни парадоксально звучит, — только вариант диалога.

Полная версия

Конфликт на Украине дал новую пищу для размышлений о природе информационных войн. В политической науке под ними принято понимать противоборство сторон посредством распространения специально подготовленной информации и противодействия аналогичному внешнему воздействию на себя. Сегодня в российском обществе стало почти банальным говорить о беспрецедентном информационном давлении стран Запада на Россию, в США и ряде стран ЕС — чуть ли не о «манипулятивной империи Кремля». Парадокс, однако, заключается в том, что «эпоха информационных войн» может в недалёком будущем закончиться так же неожиданно, как и началась. Украинский конфликт пока не означает их окончания, но, полагаю, может стать серьезным шагом в этом направлении.

Условия противоборства

Современные концепции информационной борьбы фокусируют внимание на ее успешном менеджменте, связанным с технологией продвижения определённого набора идей и образов. Такой подход оставляет в стороне главную проблему: для ведения информационной борьбы необходим ряд базовых условий, без которых она невозможна.

Условие первое — противники должны разделять минимальный набор общих ценностей. Если у противников нет ценностного консенсуса, то информационная борьба между ними невозможна. Бессмысленно осуждать государство за то, что его режим незаконно ввёл куда-то войска, если на это последует ответ: «Вот и хорошо! И с вашей страной пора сделать то же самое!». Бессмысленно выбрасывать в СМИ компромат на политика, если народ данной страны считает его дела героизмом или банальностью, а не преступлением. Бессмысленно объяснять какому-то народу превосходство своей политической системы, если он искренне считает, что врага следует уничтожить как такового вместе с его системой. Бессмысленно рекламировать какому-то народу свою культуру и язык, если он считает вас «обнаглевшими варварами», которых следует усмирить. Иначе говоря, информационное оружие бессмысленно против народа, который принял идею, что ваш народ — его враг, в борьбе с которым хороши любые средства и желательно — как можно более жесткие.

Условие второе — противники в информационной войне должны хотя бы отчасти признавать авторитет друг друга. Если один из противников априори считает своего оппонента ниже себя или видит его только лжецом и ничем иным, то информационная война между ними невозможна. На аргументы вроде «ты кто такой есть, чтобы читать мне морали?» или «уж не вы ли, ничтожные, тут будете нас учить?» контраргументов нет. Отрицание права оппонента на формирование информационной повестки делает невозможным акт коммуникации. Поэтому невозможно вести пропаганду на страну, народ которой считает, что иностранцы не имеют права выносить критические суждения о его стране и ее политической системе. То есть выносить такие суждения они, конечно, могут, но это встречает только массовую злобу и раздражение.

Условие третье — у оппонента должны быть социальные группы, готовые воспринимать от иностранцев критическую информацию о своей стране. Такие группы должны соответствовать нескольким критериям: быть авторитетными для общества, относиться критически к своей стране и быть готовыми выслушать критику от иностранцев. Диапазон здесь может быть различным (о чем свидетельствуют любимые фразы российской либеральной интеллигенции) — от «как отделить Родину от Его Превосходительства?» до «я Родину свою люблю, я государство ненавижу». Но суть остаётся единой — для ведения информационной войны противнику необходим респондент по другую сторону линии «информационного фронта», респондентная группа, готовая принять повестку оппонента.

Условие четвертое — информационное противоборство невозможно с противником, уверенным в своём превосходстве над оппонентом. Эта мораль не сводится к констатации «я выше их, потому что…». Она должна иметь продолжение: «мне позволено больше, потому что я лучше их». Речь в этом случае идёт не просто о пропаганде, а о глубинном внутреннем неуважении культуры оппонента. Информационное противоборство невозможно с противником, для которого его государство априори выше остальных, а его поступки неподсудны «более высокой» морали. Такая мораль, как показывает опыт истории, хорошо усваивается народами, для которых характерен культ государства и порядка, но плохо усваивается народами, в культуре которых силён анархический компонент.

Немецкий социолог Макс Вебер, например, обратил внимание на то, что протестантские страны мало уязвимы для внешнего воздействия. Это неслучайно: протестантская картина мира позиционирует свою общину как избранную Богом, а остальной мир — как неугодный Богу. Протестантская мораль «не каждый достоин уважения» транслируется на международные отношения, позволяя ставить свою культуру в более высокое положение, чем остальные народы и страны. Деление мира на «избранных» и «отвергнутых» даёт протестантским странам мощное оружие защиты в виде изначального отторжения точки зрения оппонента. Не этим ли объясняется тот факт, что России/СССР было всегда намного сложнее воздействовать на Великобританию и США, чем им — на нашу страну?

Условие пятое — информационную войну можно вести только против миролюбивого общества. Социум, принявший мораль внешней экспансии как своей основной программы, мало уязвим для информационного воздействия. И дело не только в принятии идеи неизбежности конфронтации как естественной формы взаимодействия с внешним миром. Не меньшую роль здесь играет принятие морали соперничества («побеждает тот, кто сильнее»), неприятия слабости («зачем нам изучать опыт каких-то лузеров?») и деления мира на абстрактно «справедливое» и «несправедливое». Иначе говоря, возникает мораль жёсткой иерархии — деление мира на победителей и побеждённых, на «высших» и «низших». Если справедливость равно победа, а она должна быть за нами любой ценой, то информационная пропаганда против такого социума бессильна: слишком непримиримый.

Теоретически можно вести информационную войну против оппонента, создавая ему негативный образ в каком-то социуме. Но это вновь требует предварительного условия — противник должен интересоваться мнением о нем других, считать участие в данном социуме ценностью и вообще как-то принимать его. Если для субъекта данный социум — «пустышка» или объект ненависти, то едва ли негативный имидж в нем будет большой проблемой. Не будет он проблемой и для субъекта, планирующего в скором времени уничтожение инициатора негативного информационного воздействия.

Условие шестое — информационное противоборство требует более слабого оппонента, чем тот, кто начинает информационное противоборство. Если два оппонента абсолютно равны по совокупности ресурсов, амбициям, степени мобилизованности населения, взаимной ненависти и отторжения, то информационная война между ними не состоится. Спор будет невозможен, ибо у него нет предмета, если внутренняя позиция каждой из сторон: «хорошо бы тебя не было!». Им просто не о чем дискутировать. В информационной войне победит тот, кто сильнее, мобилизованнее и напористее, а, главное, менее зависим от противника. Если он готов уступить или немного симпатизирует оппоненту (больше, чем тот ему), то в этом случае информационное воздействие на него не будет эффективным.

Отторжение от оппонента может быть при этом различным. Оно может быть внешним — делаю вид, что отвергаю его, потому что так требует власть, общественность или обстановка. Или внутренним — испытываю внутреннюю неприязнь к какой-то стране, ее истории и культуре, в крайнем случае — к ее народу как таковому. Есть и вариант неопределённости: неприязнь, которая может при определённом воздействии перерасти в ненависть или симпатию к другой культуре. В таком случае информационная война возможна только при наличии слабой мобилизованности и каких-то культурных особенностей страны.

Информационная война требует общего информационного и ценностного поля, в котором могут взаимодействовать субъекты. Если такое поле отсутствует, то коммуникация между субъектами невозможна. В этом, видимо, и заключается главный парадокс информационной войны: для ее ведения необходимо единое информационное пространство, то есть согласие всех ее участников играть по определенным правилам.

Пространство информационных войн

Российский политолог А.В. Манойло определил информационную войну как «процесс противоборства человеческих общностей, направленный на достижение политических, экономических, военных или иных целей стратегического уровня, путём воздействия на гражданское население, власти и (или) вооружённые силы противостоящей стороны, посредством распространения специально отобранной и подготовленной информации, информационных материалов, и, противодействия таким воздействиям на собственную сторону». Это справедливо, но с оговоркой: в современном мире стороны заранее договорились, какие технологии (точнее, смыслы) можно использовать в информационных войнах, а какие — нет. Концепции информационных войн невероятно увлекательны, ибо написаны по строго определённым правилам.

«Не секрет, что современная концепция информационно-психологических войн США основана на трудах и практическом опыте стратагемной политики китайских военных и политических деятелей, таких как выдающийся полководец и государственный деятель Сунь-Цзы, живший в IV в. до н.э. в древнекитайском царстве Ци», — пишет об этом А.В. Манойло. Идеи Сунь-Цзы в самом деле предусматривали достижение победы преимущественно невоенными средствами, путем манипулирования противником. Китайский теоретик постоянно подчеркивал, что военные действия — это дорогое занятие, приносящее убыток государству, а потому идеальная победа — подчинение других государств дипломатическими методами, без вступления в военные действия. Однако в этом контексте не следует забывать исследования российских историков Г.Е. Грум-Гржимайло и Л.Н. Гумилева, которые подчеркивали, что теория Сунь-Цзы оказывалась бессильной перед кочевыми народами евразийской степи, не готовыми играть по китайским правилам. Так, например, подкуп китайскими чиновниками их знати был лишен смысла, поскольку у кочевников сразу возникала мысль: «у этой слабой страны можно отнять силой гораздо больше!». Предпочитая массированную военную атаку, а не дипломатию, кочевники регулярно наносили поражение китайским государствам. Образно говоря, «победа замыслом» бессмысленна против Чингисхана, который делает ставку на горячую войну, отвергает соглашение и быстро сжигает столицу противника.

Интересен и тот факт, что концепция информационно-психологических войн сложилась именно в США — стране, не знавшей после 1814 г. прямого вторжения неприятеля на свою территорию. Американцы справедливо (в их логике) полагают, что можно манипулировать противником с безопасного для себя расстояния, не опасаясь ответного вторжения на свою территорию. Благодаря географической удаленности, американцы еще никогда в истории не сталкивались с народом, ненавидящим их как таковых и выстраивающим свою идентичность на ненависти ко всему американскому. В каком-то смысле США — это современный Сунь-Цзы или китайский император, максимально обезопасивший себя от храбрых евразийских кочевников.

Американские исследователи Джон Аркилла и Дэвид Ронфельдт [1] полагали, что у субъекта информационной войны должно быть исключительное право на регулирование внутри своего сегмента информационно-психологических отношений, например, устанавливать цензуру внутри государства. Между тем европейская история начала XX в. убеждает нас в обратном: открытые границы, свободное передвижение граждан (причём даже с небольшими доходами) через границы, распространённое знание иностранных языков и культур ничуть не помешали всплеску шовинизма задолго до 1914 г. Информационная открытость Великобритании и Германии друг для друга не помешала англичанам и немцам беспощадно уничтожать друг друга в обеих мировых войнах без значимого антивоенного движения. Конечно, Дж. Аркилла и Д. Ронфельдт могут возразить, что «после Второй мировой войны наша цивилизация изменилась». Но это опять-таки некое допущение — то ли изменилась, то ли нет, то ли изменилась необратимо, то ли нет. Примеры распада СССР и Югославии прекрасно демонстрируют, как легко и быстро вернулись в Европу подзабытые этническая ненависть, национализм и непримиримость.

Американский военный исследователь Ричард Шафрански рассматривает информационную войну сквозь призму военно-политического конфликта. По его мнению, информационная война — это нападение на эпистемологию противника; активные действия, направленные на изменение индивидуальной системы представлений врага, а потом — на общую систему знаний, которой он придерживается. Но для того, чтобы подорвать «индивидуальную систему представлений» необходимо, чтобы противник был готов слушать информацию от оппонента. Если он отрицает возможность коммуникации или даже «подкупа» (по логике: «зачем мне продаваться, если врага можно просто уничтожить, а все его богатство — забрать себе?»), то изменить его индивидуальные представления невозможно. Здесь более уместен контр-пример американского психолога Эриха Фромма: сильно перевозбужденный организм просто отбрасывает снотворное.

Р. Шафрански отмечал: «Информационная война может помочь отобрать ореол "избранников небес" у вражеских лидеров». Однако это правило справедливо в том случае, если противник будет готов выслушать американскую точку зрения: если он не считает Соединенные Штаты авторитетом, то это не будет иметь никаких последствий. Ключевые возражения сторонникам версий о том, что США развалили СССР просты: «ну не разваливались бы» или «хороша система, если американцы могут ее развалить!». Еще интереснее контраргумент: «а кто, собственно, мешал вам развалить США?». Ответ на него: «мы не ставили такой задачи» или «это не в наших традициях» интересен, ибо он означает согласие советской элиты играть по американским правилам в холодной войне. Но идеология конфликта также требует способности сторон к коммуникации: при тотальном отторжении оппонента и желании его уничтожения нет и самого акта коммуникации. Холодная война была возможна между США и СССР, но не США и Третьим Рейхом (ситуация, хорошо показанная в американском фильме «Фатерлянд», где в альтернативной холодной войне противником США выступает Третий Рейх).

Российские исследователи А.В. Манойло [2] и А.Ю. Королев [3] также рассматривают информационную войну как политическую борьбу, которая принимает форму информационно-психологических операций с применением информационного оружия и выступающая непременным атрибутом политического руководства. Отдельные социальные группы (например, элиты региона, всё население или же аудитории определенных СМИ) попадают здесь под воздействие каналов реализации информационных войн, в качестве которых выступают различные СМИ. Но это опять-таки требует наличия двух предварительных условий: согласия противника слушать и воспринимать информацию и определенной психологии противника, которая позволяет на него воздействовать. Наличие таких качеств, как ощущение своего превосходства, мстительность, злопамятность и неспособность прощать, делают практически невозможным информационное воздействие на противника.

Закономерно, что современные концепции информационных войн тяготеют к техническим проблемам: управлению киберпространством или его разрушению. Это, пожалуй, единственная наглядная сфера применения информационного воздействия. Все остальное требует согласия оппонента играть по правилам, воспринимать информацию от оппонента или, по крайней мере, соглашаться с его повесткой. Но в таком случае информационная война перестает быть полноценным противоборством, поскольку всегда можно возразить, что противник сам виноват в своем поражении или просто хотел проиграть. Для информационной войны, как ни парадоксально, требуется согласие обеих сторон ее вести и даже готовность одной из сторон ее проиграть.