Воспоминания об Абрамцеве

Решил отдохнуть от обычной тематике и публикую заметку об Абрамцеве, его истории и связи современностью, Скажу честно, она писалась не для П,, а для размещения в некой подмосковной группе "В контакте". Но за последнее время сия группа превратилась из "историко-художественной-краеведческой" в "холуйско-депутатскую" и потому решил полностью прекратить с ней связь.

Почему именно эта музей-усадьба? Основная причина - события происходившие в Абрамцеве (N.B. Именно в АбрамцевЕ, а не -О, не будем пользоваться канцеляритом образца 20-ых годов, а будем писать по правилам русского языка) характерны для всей российской истории.

Итак, начнём поездку.

Можем ехать от Ярославского вокзала. Он также связан с именем владельца имение Абрамцево Саввой Морозовым, строителем железных дорог (Донецкая, и эта Северная железная дорога Москва-Архангельск) (фото не моё, осн причина - железная дорога налепила на здание - как и казанского в-ла - нелепые неоновые вывески фаст-фуда, что вообще недопустимо для памятников архитектуры, каковым он фактически является. На старом фото их нет)

Стиль некогда называли "псевдо русским", этаким извращением царизма, но уже с 70-ых годов даже искусствоведы отказываются от этого термина (и до сих пор пишут учёные работы - мол, не "псевдо" он...)

Можно добираться до электрички и от метро ВДНХ, полюбовавшись Главным входом ВДНХ ( но не терять бдительность, т к в толпах, окружающих обкуренных уличных музыкантов, орущих "советский рок" голосами кастратов, страдающих от ревматизма, вовсю орудуют карманники, этакий симбиоз...) Впереди - скульптура "Рабочий и колхозница Мухиной, наверное, самая известная скульптура в СССР (Мухину упомянем когда доедем до платформы Абрамцево, а пока пойдем быстрее к платформе Яуза), перейдём проспект Мира , по ул. Касаткина дойдем до Миллионного моста и пройдя под арками , вдоль Яузы , а потом по улице Малахитовой дойдем до платформы "Яуза" . Примета времени - с одной стороны улицы- железнодорожная больница, открытая в 1914-м, а с другой стороны - поновее больница, разумеется, присоединенная к распиаренной 40-й и благополучно ликвидированна

Платформа "Яуза" имеет вид устаревший (кстати, один из немногих тех остановочных пунктов, что были открыты не в 30-ые, а с пуском дороги), нет огромных коридоров, лифта как на соседнем Северянине, но зато довольно уютная и спокойная. С другой стороны - Лосиный Остров

Итак, поехали по Северной дороге электропоездом на Сергиев посад,оставляя в стороне Щёлковско-монинскую ветку с её дачными местам (связанными с артистами Малого театра, Заходером, Никулиным, многим другим известным в прошлом деятелям культуры), Чкаловск с его знаменитым аэродромом, Бахчиванджи, Звездный городок, в окрестностях которого до сих пор живут люди, некогда составившие славу советской авиации и космонавтики и, наконец - Монино, где некогда существовала академия Гагарина (после оптимизации в Москве Академии Жуковского, остатки были переведены сюда, отчего получила название - Жугарина, а потом неким питерским деятелем сослана в провинцию), но об этом отдельный разговор. Будем проезжать Мытищи с его знаменитым заводом, основанным Мамонтовым, выпустившим первые электрички для этой самой первой электрифицированной магистрали, ныне вагоны метро.

До войны, а местами до 60-ых годов за станцией Лосиноостровская (тогда город Бабушкин, названный в честь полярного летчика, там жившего) вместо бетонных громад стояли деревенские дома и дачи. В конце 19 - начале 20 веков, в отличии от более поздних времен, была самым дачным именно дорога на Сергиев посад (Валентиновка-Болшево то же рядом с дорогой). Дело в том что тогда Империя переживала кризис, и, как водится в тяжёлые времена, появился огромный интерес к отечественной истории, народной культуре. Направление привлекало близостью к Лавре, идущими туда паломникам. То есть в паломничество не пойдём, но как бы почти пошли....

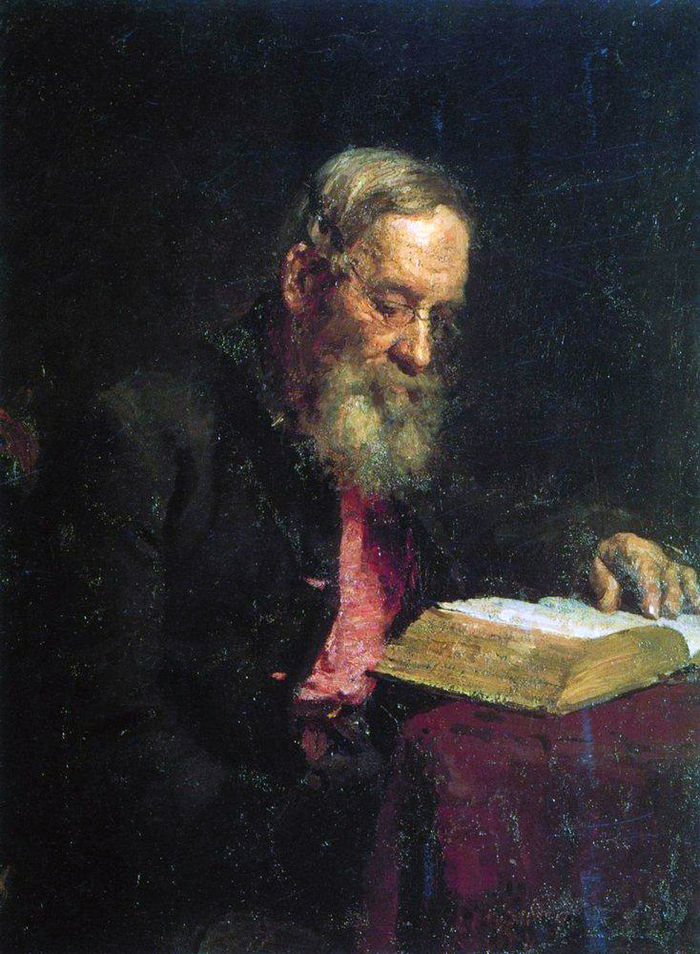

Имение Абрамцево до Мамонтова принадлежало писателю Аксакову и было куплено в 1870-м у наследников Аксакова. По тем временам, довольно далеко от Москвы,но привлекла близость и к Хотькову монастырю, где приняли постриг родители Сергия Радонежского и с которым связано начало его подвижнической деятельности. Привлекло и то что имением владел Аксаков, также там были писатели - Гоголь, Тургенев, историк Погодин, актер Щепкин и др. Прощу прощения - мне очень не нравится что теперь Музей как-то задвигает на второй план историю аксаковского периода. Но вынужден поступить также, иначе разговор затянется.

Гости мамонтовской усадьбы, в отличии от Аксакова, добирались не своими экипажами, а более быстрым и "демократическим" способом - железной дорогой. Подобно нам, сощедшим на платформе Абрамцево. А вот не так! Владелец железной дороги Мамонтов и не думал устроить платформу только для своего удобства. Гости ехали до ст. Хотьково. Хотьково был уже известным посадом, когда о Мытищах мало кто знал, но со временем - отстал в развитии и был к тому времени захолустным.А оттуда на экипаже - в усадьбу (ныне его роль может выполнить маршрутка) Платформа Абрамцево (57 км ) была открыта в 1934-м. Открытием его связано с возникновением лечебницы Гравидан.

Доктор Замков, муж скульптора Мухиной, изобрел препарат Гравидан. Здесь лучше сократить рассказ, т к материалов в сети полно, и уйдем далеко от дороги в усадьбу... Только неокторые моменты. Почему-то аффторы упорно называют Замкова прообразом профессора Преображенского. Булгаков был далеко не самым приятным человеком, но обличать Замкова, постоянно испытывавшего притеснения со стороны властей, он бы не стал (напомню, Булгаков писал не сценарий, а лучшую свою повесть, где образ профессора не имеет ничего общего с образом профессора в фильме перекрасившегося в очередной раз режиссёра-коммуниста Бортко) Второе - на роль прообраза более подходит другой персонаж медицинской Москвы, занимавшийся в годы разрухи весьма сомнительными экспериментами для поддержания потенции

Идем по тропе к усадьбе. Раньше там был остатки асфальта 70-ых годов и разбитые фонари прямо в стиле ретро.Ныне - дорожка из плитки, освещение сделано. Это важно и потому, что дорожка создаёт преграду для любителей расширять свои участки.

Сбоку остались дачи художников, где некоторое время жил вернувшийся из эвакуации в Москву ленингр. художник Лактионов, позже перебравшийся в помещения Лавры, где и была написана картина "Письмо с фронта"

ПРоходим мостик через Ворю, узкую но довольно длинную речушку, текущую далее по Щелковскому району. Места излюбленные художниками, гостями усадьбы (И. Е. Репин, В. М. и А. М. Васнецовы, В. А. Серов, Е. Д. Поленова, К. А. Коровин, М. В. Нестеров и пр) Написаны и картины с пейзажами долины реки Вори. Здесь и "Три богатыря" (на снимке пейзаж Васнецова "Воря"), Аленушка, "День в Абрамцеве " (Репин) и немало других, среди которых -"Видение отроку Варфоломею" Нестерова

Итак, войдем в усадьбу. Сразу обратите внимание, мы шли по тропе, поднимающейся перед входом наверх. Ясно что для прокладки шоссе был срыт холм для равномерного спуска к реке.Но не задумывался что далее дорога из деревни шла прямо между домами усадьбы.В отличии от нынешних состоятельных людей, любящих всё огораживать, Мамонтов и не подумал для своего удобства перекрыть дорогу через усадьбу.

Далее приведу некоторые наши фото этой усадьбы, более полно можно посмтреть на сайте Музея.

По инициативе Е. Г. Мамонтовой, при участии И. Е. Репина, В. Д. и Е. Д. Поленовых, В. М. Васнецова и Андрея Мамонтова, в Абрамцеве была собрана коллекция произведений народного искусства На основе этой коллекции создавались изделия абрамцевской мастерской, преобразованной в столярно-резчицкую.

В 1890 г. была построена керамическая мастерская, художественным руководителем которой стал М. А. Врубель. Он выполнил изразцовые печи для московского и абрамцевского домов Мамонтовых, многочисленные произведения декоративной скульптуры и посуды.

В работе мастерских участвовали также Васнецов, Поленов, Серов, Коровин, Киселев, Андрей Мамонтов и другие художники. Абрамцевские изделия пользовались спросом в Москве, Петербурге и других городах, получали премии на престижных выставках, в том числе на Всемирной выставке в Париже (1900).

От Золотого века перейдём к печальным событиям. Мамонтов занимался строительством дорог. Аксиома: строительство хорошо для жулика, но плохо для честного человека. Тем более строительство желдорог - дело новое. К тому же казна навязала Мамонтову находящийся в ужасном состоянии казенный Невский завод.Мамонтов пеерекладывад средства от одних предприятий к другим в основном чтобы спасти от разорения Невский завод.

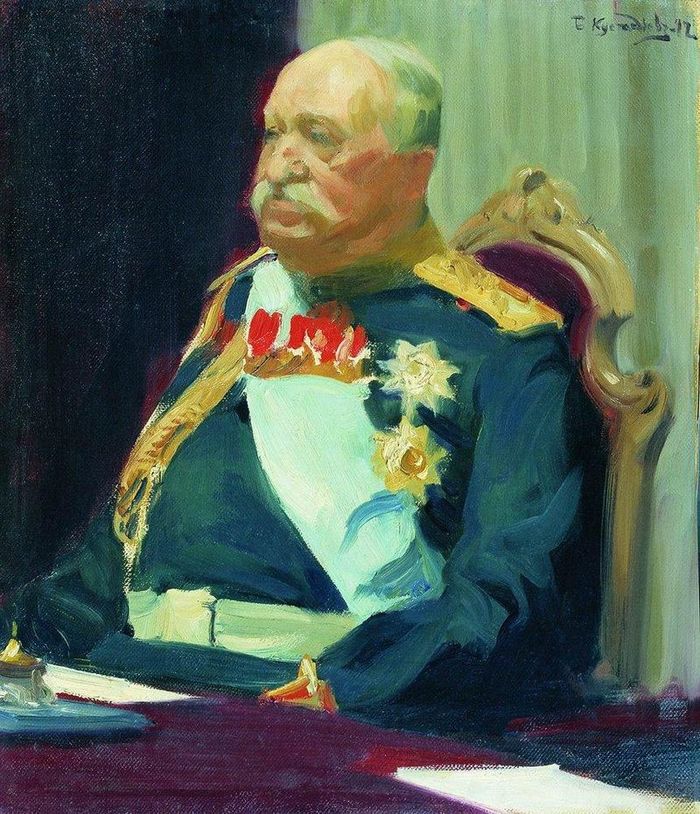

Нынешний "нормальный" предприниматель не стал бы столь широко поддерживать художников, тратить деньги на благотворительность. Не в том сущность капитализма чтобы помогать другим - см. классическую литературу, где описаны судьбы "бизнесменов", по-настоящему занятых благотворительностью. Не стал бы он и помогать государству на столь невыгодных для самого условиях. И иметь дела с чиновниками вроде Сергея Витте.

Результат - судебное дело. Полгода в тюрьме, что уже походит на заказное дело. Из речи Плевако - Савву Ивановича решили наказать за деяния, которые при других обстоятельствах могли стать поводом для его «предпринимательского триумфа»

"Я не возношу на пьедестал Савву Ивановича. Он — не герой, не образец. Но я оспариваю обвинение в том, что он умышленный хищник чужого. Ущербы его ошибок — не плоды преступления. Он погиб от нетерпения тех, кто быстро пожинали плоды его удач, но были слабопамятны, когда пошатнулся подсудимый. <…> Судите, но отнесите часть беды на дух времени, дух наживы, заставляющий ненавидеть удачных соперников, заставляющий вырывать друг у друга добро"

Художники пытались защитить его, обращались в разные инстанции. Шаляпин как настоящий лицедей, отказался участвовать в подобных акциях, хотя началом своей карьеры он во многом обязан Мамонтову.Но с тех пор он играл уже в казенных театрах, и Мамонтов для него - пройденный этап. (вообще от чтения воспоминаний Шаляпина остаётся воспоминания, извините за тавтологию, о его постоянных конфликтах с хором и пр. Также не верю в причины его невозвращения в Россию - трудно поверить что Шаляпин стоящий в Москве в стороне от помощи голодающим, вдруг в Париже воспылал любовью к помощи семьям эмигрантов) Были и другие предатели рангом ниже

Хотя Мамонтов был оправдан по уголовным обвинениям, в отношении предпринимателя были также поданы и гражданские финансовые иски . 7 июля 1900 года Московский суд признал Савву Ивановича несостоятельным должником, что привело к распродаже его имущества с молотка. Железная дорога и Невский завод были выкуплены государством. Часть акций Мамонтова досталась родственникам Сергея Витте - что и требовалось доказать. История мало отличимая от нынешних рейдерских захватов, только таких наивных как Савва - мало.

Дом на Садовой-Спасской был продан (в ныне перестроенном - отд. политехнического института, но название зала как бы в иронию осталось - Шаляпинский зал), затем растался и с другими активами. Жили в доме, которую почему-то именуют "за Бутырской тюрьмой", хотя он довольно отдалена от тюрьмы , ближе к Белорусскому и Савеловскому вокзалам (да и сам район и тогда был не окраиным, а ныне - тем более, дома как дореволюционные, так и 30-ых годов - для работников НКВД, живших вокруг тюрьмы. Из известных людей там в детстве жил предатель Гордиевский, значит, то же из их семей.) В доме была организована гончарная мастерская.Изделия её занимали почетные места на российских и международных выставках, украшали московские здания: панно «Принцесса Греза» (1899 – 1903) М. А. Врубеля – фасад гостиницы «Метрополь» ипр.

Скончался Савва Иванович в 1918-м. Много погибло родтвенников еще до революции. Сын и младшая дочь умерли после войны. Дочь успела (в 20-ые когда "бывших" ещё не гоняли, даже граф Шереметев заведовал Останкинским музеем) работать в Абрамцеве, но потом выгнали.

В 30-ые годы музей закрыли. Был построен двухэтажный дом. Дальше источники противоречат - по одним изначально строился как дом отдыха по другим - также для для отдыха некого высокопоставленного большевика, вскоре "незаконно репрессированного" . Сюда приезжали режиссер Александров, актриса Л. Орлова, композитор Хренников . В 1933 г. на берегу Вори был построен поселок художников. Здесь жили и работали художник Машков, скульпторы Мухина, Королев и многие другие мастера. После войны по другую сторону Вори был построен Поселок академиков. В 1938 г. абрамцевский дом отдыха был преобразован в санаторий для работников начальной и средней школы. Возрождение Музея в послевоенны годы связано с именем Всеволода Саввича Мамонтова.

Установится погода - можно посетить усадьбу и зимой. Но лучшее время - лето и осень.