Картина Репина "Попался": о политзаключенных до революции

Не ждали (малый вариант картины), 1883—1898. Государственная Третьяковская галерея

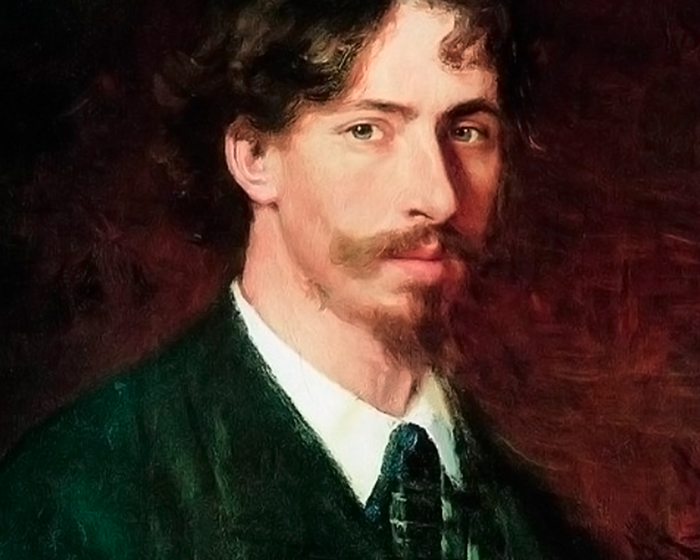

Сегодняшний пост – продолжение рассказа о творчестве художника И. Е. Репина, а точнее, о серии картин, которую называют революционно-освободительной, или народовольческой. Поговорим также о том, чем грозили оппозиционные взгляды, и легко ли жилось политзаключенным во времена написания этой серии.

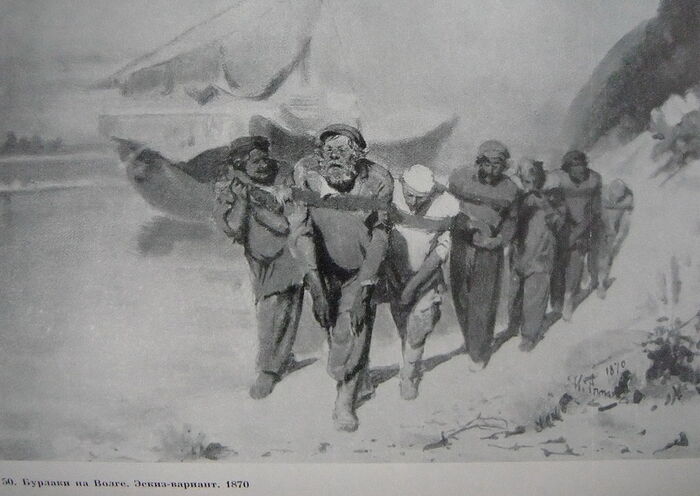

В 1881 году Репин писал известному критику Владимиру Стасову: «брошу я все эти исторические воскресения мертвых, все эти сцены народно-этнографические... и начну давно задуманные мною картины из самой животрепещущей действительности, окружающей нас, понятной нам и волнующей нас более всех прошлых событий». Надо заметить, что народно-этнографическая картина у него была всего одна – «Вечорницы» (1881), но посиделки хуторян публику не заинтересовали. На картину «Царевна Софья» у художника ушло много времени, так как он провел целое исследование, добиваясь достоверности (даже цвет глаз Софьи узнал и одежду по сохранившимся свидетельствам восстановил). Но публика и ее раскритиковала, потому что героиню сочла слишком полной и не красивой (кстати моделью была мать художника Серова). А привезенное из Парижа после пансионерской поездки полотно «Садко» и вовсе называли аквариумом. После бурлаков зрители ждали драматических сюжетов. К тому же самого художника стали увлекать революционные идеи и оппозиционные настроения.

Друзья Репина его новых увлечений не разделяли. В том же году он писал другу Стасову: ««Да, только теперь, наконец, окрепнув и развившись, я вполне понял и оценил вас и ваши убеждения. И теперь более чем когда-нибудь подаю вам руку... Ах, к моему огорчению, я так разошелся с некоторыми своими друзьями в убеждениях, что почти один остаюсь и более чем когда-либо верю в интеллигенцию, только в свежие веяния Запада (да не Востока же в самом деле). В эту жизнь, трепещущую добром, правдой и красотой. А главное, свободой и борьбой против неправды, насилия, эксплуатации и всех предрассудков». Стасов же с юности слыл неблагонадежным, общался с Герценом, Кропоткиным и другими подобными деятелями, поэтому интерес друга всячески поддерживал и щедро снабжал запрещенной литературой. Рассказывали, что Репин даже лично присутствовал при казни «первомартовцев», убивших Александра II. Процесс широко освещался в прессе, к нему было приковано все общественное внимание, к тому же на суде у убийц была возможность выражать свое мнение и фактически заниматься агитацией. С одной стороны революционеров осуждали, с другой быть оппозиционером уже стало модным, особенно среди интеллигенции.

«Под конвоем. По грязной дороге» (1876)

«Первой ласточкой» серии стала картина «Под конвоем. По грязной дороге», написанная еще в 1876 году. Считается, что она была навеяна реальной встречей на дороге. На ней изображен осужденный, которого везут в ссылку. Вообще вариантов наказания для политзаключенных во второй половине 19 века было много. Оно зависело и от личных взглядов представителей власти, и текущей политической обстановки. После резонансных преступлений обычно гонения усиливались, и начинали хватать всех подряд, кого посчитали неблагонадежными.

Иногда оппозиционер мог отделаться профилактической беседой, иногда за не тяжкое правонарушение мог попасть под арест (на срок до 3 месяцев). За более серьезное преступление – в смирительный дом (дома были упразднены 1884 году) или в тюрьму. В смирительных домах заключенные делились на испытуемых и исправляющихся. Там, как и в тюрьмах, был предусмотрен общественно-полезный труд, за который заключенные получали минимальное вознаграждение. Политзаключенных эксплуатировали меньше. Могли приговорить к заключению в замке/крепости, в арестантских ротах (по сути, все это тюрьмы, но с разницей в режиме содержания). Злостных смутьянов могли сослать на каторгу или в более мягком варианте на поселение. Поселенцы жили не в тюремных камерах, а где смогли устроиться, лишь бы населенный пункт не покидали. Кто-то оставался на постой в домах местных жителей, а кто-то со временем обзаводился своим хозяйством. И каторжники, и поселенцы шли по этапу вместе большими организованными группами (у меня об этом был пост). Разница была только в том, что каторжники были в кандалах и арестантской одежде, а поселенцы могли носить свою и передвигались без кандалов. Политическим преступникам, в отличие от уголовных, не выбривали половину головы. В некоторых случаях (часто за взятку) ссыльным и вовсе разрешалось добираться на нанятом транспорте с относительным комфортом. Со временем наказание могли смягчать и поменять место ссылки на более удобное для проживания, ближе к крупным городам и цивилизации. Существовали и просто административные ссылки на срок до 5 лет. Это не считалось уголовным наказанием, но несло ряд неудобств, потому что ссылали обычно в маленькие населенные пункты вдали от больших городов. «Благородий» могли ссылать в их имения. В случае со студентами такая ссылка лишала возможности доучиться и получить диплом (хотя были прецеденты, когда студентам разрешали учиться заочно и приезжать на сдачу экзаменов). Судя по всему, подобного персонажа мы и видим на картине «Под конвоем». Хотя с другой стороны шинель похожа на арестантскую, поэтому, может, парень отстал от партии коллег по несчастью.

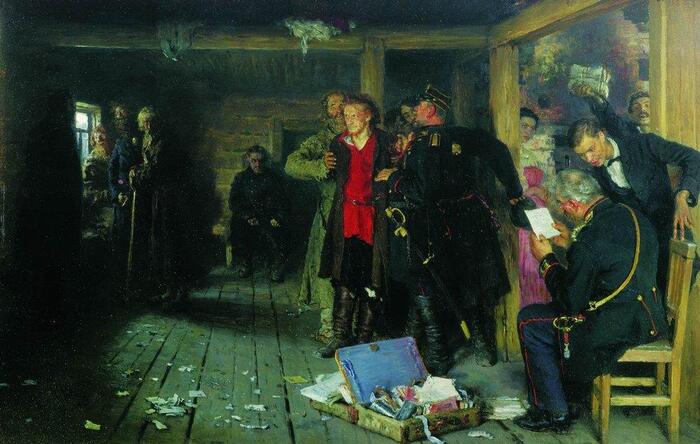

«Арест пропагандиста» (1880 - 1889) Государственная Третьяковская галерея

Еще одна картина – «Арест пропагандиста», писалась с 1880 по 1889 год. Пропагандист попался с поличным, а сдали его те же крестьяне, среди которых он пытался сеять смуту. Кстати подобное происходило часто. Крестьяне скептически относились к «благородиям», пытавшимся учить их жизни. На первом плане классический «аксессуар» подпольщиков – чемодан с двойным дном. В соседнем помещении тем временем нашли агитационные материалы. Во времена написания картины обыски проводились силами судебных приставов, которые действовали под надзором жандарма. Если находили компромат, уличенного арестовывали, а делом занималось жандармское управление. В Петербурге революционеров часто отправляли в дом предварительного заключения на Шпалерной улице 25, в народе «Шпалерка» (открылся в 1875 году). Самый известный «гость» этого дома – Ленин. В других городах были свои печально известные заведения. Кстати идиома «места не столь отдаленные» появилась до революции, и речь шла обычно о городских тюрьмах и подобных домах, а могли быть и места отдаленные, например, где-нибудь в Сибири.

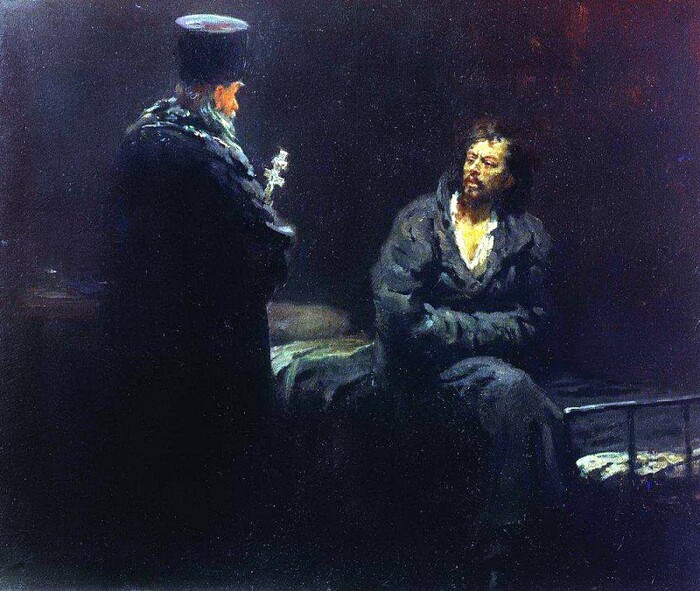

«Отказ от исповеди» (1879-1885) Государственная Третьяковская галерея

Считается, что картина «Отказ от исповеди» навеяна поэмой Николая Минского «Последняя исповедь». Поэма была напечатана в запрещенной «Народной воле», которую Репину дал почитать Стасов.

«Прости, господь, что бедных и голодных

Я горячо, как братьев, полюбил

Что я, рабом родившись меж рабами,

Среди рабов – свободным умираю!».

Цензура не допустила работу к показу на выставке передвижников, и зрители увидели «Отказ от исповеди» только через десять лет. В 1913 году художник написал акварель на этот же сюжет.

На практике во второй половине 19 века казнили редко. Во времена Репина смертные приговоры заменяли каторгой. Если казнили, то обычно за резонансные преступления, например, убийство крупного чиновника или жандарма, подготовку теракта и т.д. Поэтому герой картины явно чем-то особо отличился.

В реальности последние часы жизни заключенных были куда прозаичнее. Из воспоминаний А. К. Дживелегова, который в то время как раз сам сидел по политической статье: «Я попал в тюрьму, когда установился порядок замены казни каторгой. При мне казнено было только двое. Но товарищи рассказывали ужасы про недавнее прошлое. Приходили брать всегда в полночь, почему-то по пятницам. Несколько человек надзирателей вваливались в камеру, овладевали, иногда после сопротивления, приговоренным и тащили. Он кричал все время:

– Товарищи, прощайте! Прощайте, товарищи!

Ему зажимали рот, его били по голове и по чему попало, а он все кричал охрипшим голосом:

– Прощайте!..

И в ответ на предсмертный вопль все начинали колотить табуретками в дверь камеры, бить стекла, реветь, как сумасшедшие... Того давно увели, а адский шум длится долго-долго.

На другой день наполняются не только карцеры, но и больница, потому что нервное потрясение не для всякого проходит благополучно. При мне смертников просто выводили в контору на свидание, в разные часы. Свидание действительно давалось, а когда родные, знавшие, в чем дело, уходили, и приговоренный собирался возвращаться в камеру, его хватали за руки, надевали наручники и до утра оставляли в какой-то особой камере. На рассвете увозили. Тюрьма узнавала об этом на другой день, а то и позже.

Надзиратель, которого я расспрашивал о том, что творится с приговоренными в часы ожидания, говорил про них:

Развариваются. Что хошь с ними делай. Как бараны. Один еще, намедни, вывернул решетку и если бы его захватили не во сне, наделал бы дела. А посидел шесть часов в подвале, в ожидании, значит, – размяк. Так и валился, когда повезли.

Это ожидание, по-видимому, хуже самой казни. Человек уверен, что на рассвете его повезут и удавят. Иллюзий уже никаких. Он знает, что это неотвратимо, и должен несколько часов пробыть жертвой кошмарного ожидания. Какая энергия может вынести такую пытку?

Но до чего силен инстинкт жизни! В тюрьму довольно часто попадает яд, и приговоренным, для которых нет уже надежды, предлагают его. Большинство отказывается, хотя ни для них, ни для других не остается никакого сомнения, что казнь произойдет в течение ближайших двух дней.

Ждут какого-то чуда…

Уже один вид камеры смертника может навести тоску. Из нее убрано все, что мало-мальски может служить оружием. Снята койка, ибо часто бывало, что приговоренный выворачивал ножку или другую какую-нибудь часть и защищался в последний момент. Убран стол, потому что и деревянная ножка стола может сойти за палицу в сильных и ловких руках. Убрана табуретка, убрана тяжелая медная посуда: таз и кувшин. На голом, грязном полу лежит тощий соломенный тюфяк, и рядом с ним сиротливо поместились кружка с тарелкой. Вот и вся обстановка. Человек, которого ждут все утехи жизни, и тот может сойти с ума в такой камере. А тут еще нужно сидеть в ней, когда каждую минуту – буквально каждую минуту – могут прийти, чтобы потребовать у человека его жизнь. Что удивительного, если приговоренный, в конце концов, приходит в состояние хронического умоисступления».

Самая известная картина серии – «Не ждали». О ней и сказано, и написано немало. Конечно, по виду мужчины трудно сказать, за что именно он был наказан, но по умолчанию считалось, что он – не казнокрад, растратчик или взяточник, а «жертва режима». «Благородие» неожиданно вернулось с каторги или ссылки, вероятно, в имение. Или с меньшей вероятностью на дачу (но дачи обычно снимали на лето, и внезапно приехавший человек мог не знать точного адреса). Есть версия, что интерьеры написаны с подмосковной дачи в Хотькове, принадлежавшей Мамонтовым. Женщины, похоже, в трауре, вернее, полутрауре, когда черную одежду допускалось разбавлять светлыми манжетами или воротничками или некоторыми другими деталями. Может, за это время (в случае с близкими родственниками не меньше года назад) у мужчины умер отец или иной член семьи. Сын его узнал и радуется, а девочка, скорее, напугана. Возможно, она отца уже не помнит. Интересная деталь – гравюры на заднем плане. Слева – явно Тарас Шевченко, справа, похоже, что Некрасов. И тот, и другой были весьма популярными личностями у народовольцев. К тому же уроженец Харьковской губернии Репин мог питать к Шевченко особые чувства. А посередине, вероятно, какой-то религиозный сюжет (разобрать трудно, но у человека посередине явно над головой нимб). Примечательно, что у картины есть второй вариант. На второй картине не ждали девушку-курсистку.

А когда революция свершилась, имение Репина «Пенаты» оказалось на территории Финляндии. В СССР он переезжать не захотел. Теория одно, а практика - другое.

Первая часть поста про творчество Репина здесь

В конце этого поста подборка других рассказов о быте и нравах до революции

Другие мои посты о живописи

Русская живопись

Живая история на картинах Владимира Маковского

И снова про символизм в живописи (И. Прянишников)

Скандальная история на картине (передвижник А. Волков)

Еще раз о картинах в деталях (передвижник В. Макимов)

Картины в деталях (передвижник А. Корзухин)

Житейские истории в картинах Василия Пукирев

Смешное и грустное на картинах передвижника Неврева

И снова интересные штрихи к картинам (Ф. Журавлев)

Еще раз об интересных деталях на картинах (П. Федотов)

И снова интересные детали и разные судьбы на картинах (С. Грибков)

И снова картины в деталях. Передвижник Константин Савицкий

Житейские истории на картинах [ИДЕТ ОПРОС] (И. Богданов)

Новоселье до революции и после

Жилищный вопрос до революции. Что расскажут картины

Жизнерадостные картины и большая драма их создателя (К. Коровин)

Несколько штрихов к известной картине (Боярыня Морозова)

Художник, ставший символом времени (Эрте)

И снова живая история в картинах Маковского

"Житейская проза" на картинах (В. Н. Бакшеев)

Ожившая история на картинах Кустодиева

Интересные детали на картинах забытого мастера (А. А. Попов)

С малороссийским акцентом. Замечательные картины К. А. Трутовского

Школа жизни художника Богданова-Бельского

Валентин Серов. Не только "Девочка с персиками"

Английская живопись

Удивительная история самой известной английской картины («Офелия» Д. Милле)

Неизвестный подтекст известных картин (У. Х. Хант)

Кто есть кто в британском искусстве

О картинах, котиках и шизофрении (Л. У. Уэйн)

И снова интересные детали и житейские истории на картинах (А. Хьюз)

Житейские истории и скрытые детали английских картин (М. Абрахам)

Об искусстве с английским юмором (У. Хогарт)

И снова об английском юморе (карикатурист Д. Гилрей)

Другие художники

Юмор 17 века. Замечательные картины в деталях

Хулиган, дебошир и гений (М. Караваджо)

Скандальный гений и приключения его картин (Г. Климт)

«Рассказчик с кистью» и один из самых известных американских художников (Т. Ловелл)

Котики как искусство. Душевные картины бельгийской художницы (Генриетта Ронер-Книпп)

"Вкусные" картины в деталях (Клара Питерс)

мой дзен