Историческое лицо

В 1963 году членами специально созданной комиссии Министерства культуры СССР было проведено вскрытие нескольких гробниц в Архангельском соборе московского Кремля. Среди них – гробница царя Ивана IV (Грозного). В мастерской М.М. Герасимова (советский антрополог и скульптор, автор методики восстановления внешнего облика по останкам человека), не ранее 1964 года был разработан внешний облик царя Ивана. Стало достаточно достоверно известно, как выглядел этот человек.

Много позднее, в 2017 г. Государственный исторический музей похвастался, что с помощью специалистов Института космических исследований РАН удалось восстановить ЕДИНСТВЕННОЕ прижизненное изображение царя. Вот оно, стершееся от времени и восстановленное тиснение на переплете первого издания книги, напечатанной еще И.Федоровым в 1564 г.

Без современных технологий это изображение вовсе нельзя было обнаружить и наблюдать. И оно присутствует лишь на одном, личном экземпляре царя. На других сохранившихся экземплярах его нет.

А раньше-то откуда знали, как Иван Васильевич выглядел?

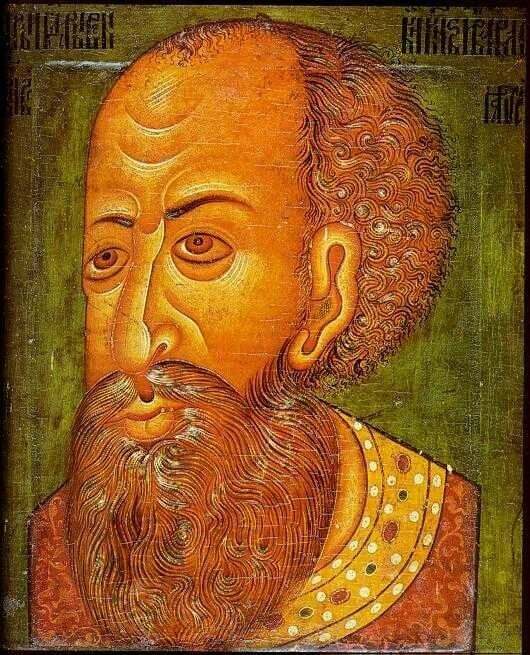

Известны несколько живописных портретов царя. Но все они написаны после его кончины, людьми никогда его не видевшими. И, тем не менее, можете сами сравнить – все будто рисовали одного человека. Значит ли это, что когда-то существовало подлинное изображение, известное поздним живописцам? По крайней мере, самым ранним из них, остальные повторяли.

Самым старым из доступных изображений Ивана Васильевича считается парсуна конца XVII века, хранящаяся в Дании. Увы, есть среди исследователей и такие, кто считает её подделкой из XIX века. Наверное, потому, что в конце этого века царю было посвящено много работ известных и не очень известных сейчас художников.

Портреты, выполненные в более примитивной технике и кажущиеся старыми, не имеют достоверной датировки. Однако, очевидна одна неизменная деталь внешности – большого размера нос с горбинкой. Возможно, что такая важная для зрительного восприятия деталь и делает все изображения разных времен похожими.

Описание внешности царя известно из мемуаров английского посланника и шпиона Гарсея и какого-то восточного царевича. Они указывают, что царь был высокий (для своего времени), физически мощный и толстый. Особенности лица царя не раскрываются. Видимо, не известным остался для них и недуг, которым страдал царь – многочисленные остеофиты (наросты на костях) лишили его подвижности. Асимметрия наблюдалась и в скелете, и в лице царя.

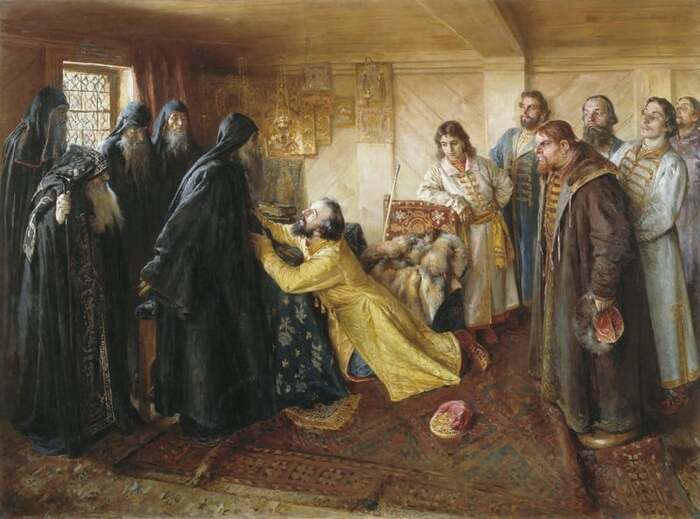

Герасимов указал, что организм царя был изношен не по годам, наверняка он страдал болями при движении и навряд ли мог молиться с поклонами и опуститься на колени, как это изобразил на своем полотне художник К. Лебедев в 1898 году.

Так что, стояние на коленях перед церковными иерархами - еще один миф, которыми так щедро сопровождается образ Ивана. Тем более, что Иван Васильевич, пребывая в православии, при этом осознавал и утверждал божественный исток царской власти и не наблюдал посредника между собой и Всевышним.

Единственное, что может считаться достоверным в изображениях Ивана Васильевича художниками прошлого – его нос. Возможно, доставшийся ему от его «греческой» бабушки – Софьи Палеолог, родословная которой по материнской линии восходит к семье генуэзских купцов.

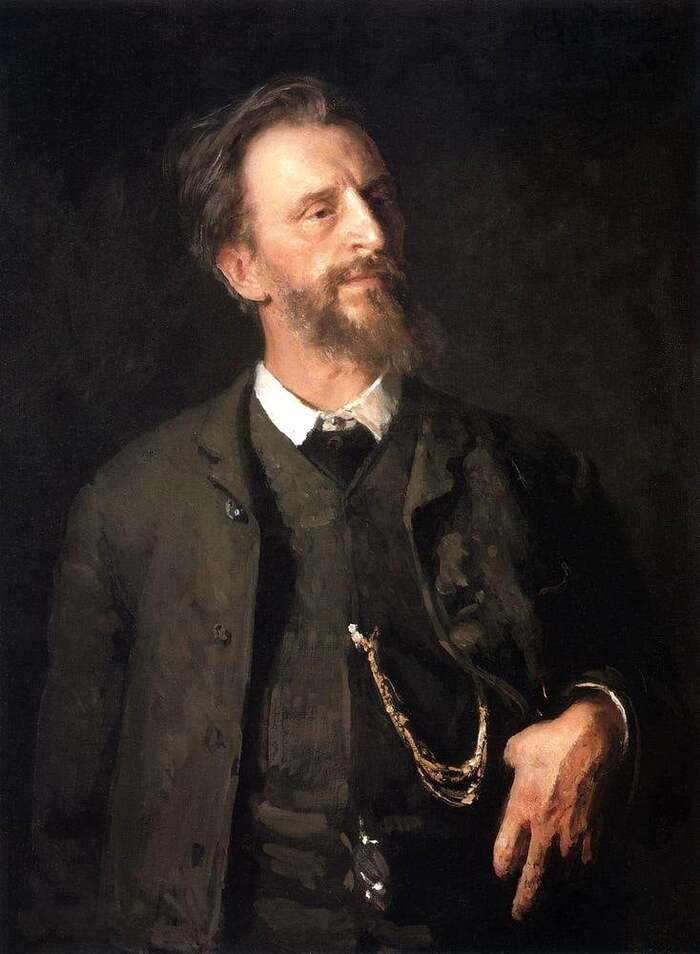

И, все-таки, кажется чуть не мистикой то, насколько Илья Репин был уверен в том, как выглядел царь Иван Васильевич, когда выбрал моделью для своей известной картины своего коллегу – художника Г.Г. Мясоедова

Репин как историк революционного движения

Две картины И.Репина с одинаковым названием «Арест пропагандиста» посвящены острым социальным явлениям конца XIX века. На первой из них, датированной 1878 годом, представлена сцена ареста участника движения «народников». Человека, посвятившего себя социальному образованию крестьянства. Подобно древнему пророку, этот просветитель отторгнут теми, кого он пытался вырвать из тьмы невежества и патриархальных традиций. Крестьяне выдали его властям, они не сочувствуют ему, обвиняют. Он растерян и слаб. Столб, к которому он привязан, наводит на мысль о распятии.

Не случайно у И. Тургенева, за тем же 1978 годом, в серии «Стихи в прозе» присутствует притча про Чернорабочего и Белоручку. Этот, второй, боролся за права рабочих, попал на каторгу, не прекратил борьбу и был приговорен к виселице. Когда Чернорабочий узнал об этом, он захотел завладеть веревкой, на которой повесят приговоренного. Потому что, по старой легенде, такой предмет приносил в дом удачу.

Вторая картина, написанная десятилетием позже, на первый взгляд изображает такую же коллизию. Тоже изба, тоже столб, тоже свидетели. Но поведение людей иное. Арестованного окружают три группы фигур: полицейские, разночинцы и крестьяне. Но крестьяне будто отстранены от происходящего, их реакция на происходящее пассивна. Они не уверены, что происходящее – это хорошо. Человек, сидящий в глубине комнаты, расстроен. Разночинцы-карьеристы активны, они помогают полиции. А вот арестованный…он не жертва. В его глазах огонь. Он готов на действие, готов сопротивляться. Крестьянин придерживает его за плечи, но не как палач. Он удерживает его от совершения необдуманного поступка, от неосторожного слова.

За прошедшее десятилетие безобидных народников сменило новое поколение – народовольцы. Люди деятельные, агрессивные, сделавшие терроризм своим основным инструментом. И круг сочувствующих им расширился как раз за счет тех, кто раньше отвергал «пророков». До революций оставалось не много лет.

Бурлаки на Волге, Илья Репин, 1870—1873, Холст, масло, Ilya Repin, Barge Haulers on the Volga

«Бурлаки́ на Во́лге» — картина русского художника Ильи Репина (1844—1930), над которой он работал с 1870 по 1873 год. Хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге (инв. Ж-4056). Размер — 131,5 × 281 см (по другим данным — 132 × 283 см). Изображает ватагу бурлаков во время транспортировки барки. Замысел картины возник у Репина в конце 1860-х годов, во время прогулки на пароходе по Неве, которую он совершал вместе с Константином Савицким. Для того чтобы запечатлеть настоящих бурлаков, в 1870 году Репин отправился в поездку на Волгу вместе с художниками Фёдором Васильевым и Евгением Макаровым, а также своим младшим братом Василием. После возвращения из поездки привезённые Ильёй Репиным работы были показаны великому князю Владимиру Александровичу, который заказал художнику большую картину по одному из эскизов. Весной 1871 года первая версия большого полотна «Бурлаки на Волге» экспонировалась на ежегодной конкурсной выставке Общества поощрения художников в Санкт-Петербурге, где она получила первую премию среди произведений жанровой живописи. После выставки Репин продолжил работу над полотном и внёс в него ряд существенных изменений. В 1872 году художник совершил ещё одну поездку по Волге, во время которой создал ряд этюдов, впоследствии использованных для завершения полотна «Бурлаки на Волге». Кроме того, он написал другой вариант картины, известный под названием «Бурлаки, идущие вброд».

Продолжение поста «Только моя так не расстраивается в целом»2

Такой вопрос хоть знатокам!

С кого Репин брал лицо сына Ивана Грозного? (В инете каждый посмотреть может, а сами подумать?)

Русские художники. Репин

Илья Ефимович Репин. 1844 - 1930.

Про Репина везде настолько много сказано, что особо больше ничего и не скажешь окромя того, что это настоящий Русский Художник. Ну ещё, что он почему-то невзлюбил Мусоргского и нарисовал его смешной портрет, где он похож на Диониса, которого кто-то на пятьдесят лет запер в подвалах завода Массандра.

А вточерство его велико, но кусочек мы таки обозреем.

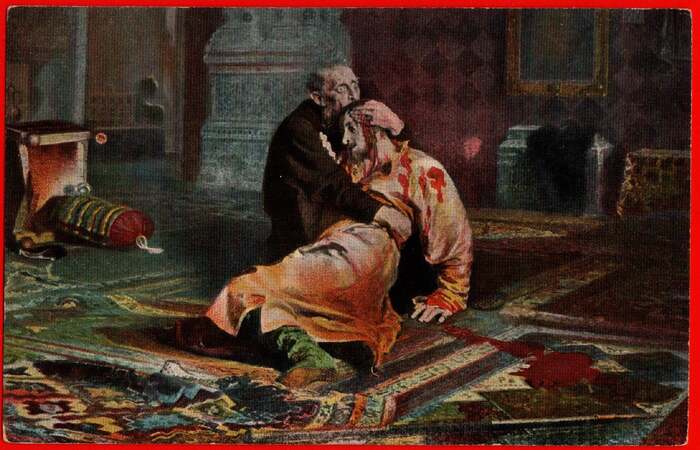

Кстати: в 1913 году картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» впервые подверглась акту вандализма. Старообрядец Абрам Балашов, проникнув в Третьяковскую галерею с криками «Довольно крови!», изуродовал картину, нанеся полотну три ножевых пореза. Учитывая, что старообрядцы не особенно бухали, а опиума с ганжубасом не знали, довольно странное поведение для человека с именем Абрам Абрамович.

В мае 2018 года эта же картина пострадала второй раз по вине разнорабочего Игоря Подпорина, который, будучи в неадекватном состоянии, порвал холст в трёх местах, сильно обидевшись на историческую несправедливость, по которой Иван Грозный не назвал сына Игорь.

К делу.

На самом деле тут не особо понятно, что происходит, и трактовки у всего этого есть разные, но мы тоже поразмыслим.

Че-то я смотрю что доволен только пацан. Все женские персонажи как-то не обрадованы появление бородатого доходяги. Возможно, его выпустили спустя пятнадцать суток, а когда брали, кричали, что светит ему не меньше пятёры, а то и семёры в не самом тёплом равелине Петропавловки.

А пацан доволен, потому что в доме теперь всегда будут интересные гости, карты и самогоннный аппарат на плите весело пыхтит.

Этот сюжет показывает праведника Иова, святость и непорочность которого стала предметом спора Дьявола и Бога. Дьявол с разрешения Бога угнал овец Иова, прибил его семь сыновей и три дочери, самого его обдал зловонием, отчего тот покрылся всякими мерзкими язывами. Жена Иова, будучи истинной женой богатого человека, ему и говорит: прокляни бога и умри. Ну, видимо, ничего другого не нашлось у неё в мыслях в тот момент.

Но пришли друзья Иова и давай на него целую неделю скорбеть. Поскорбели-поскорбели и договорились до того что он, наверное, сам виноват вообще. А Иов договорился до того, что его Бог, наверное, перепутал с каким-нибудь филистимлянином, укравшим ящик кураги или римским легионером-похитителем-иудейских-трусов.

Это невероятное глубокое размышление прервал Бог, наградив Иова за то, что теперь считается христианской добродетелью терпением, и снова он родил семь сыновей и три дочери, и сто семьдесят овец с опцией чесаться сразу харрис-твидом с Шетландских островов.

Одна из известнейших картин Ильи Репина, одно время висела ДАЖЕ в бильярдной великого князя Владимира Александровича, который был вице-президентом Академии художеств и любил, налакавшись мордовского брюквенного самогона и оперевшись на кий, излагать свои дурацкие соображения по поводу характеров бурлаков.

Репин, кстати, без дураков, ездил смотреть на настоящую Волгу и настоящих бурлаков, и даже с некоторыми из них был знаком. Помогло ли это бурлакам - неизвестно, а вот Репин получил бронзовую медалькув Вене на Всемирной выставке и талоны на обед.

Все знают про знаменитого купца Садко, не знают только, как он под водой на гуслях играл (но то мы оставим как волшебную чародейскую колдунскую ворожбу).

Здесь Садко видит, что не так всё просто в мире морском устроено, и что кто-то титьками наружу, а кто-то, извините, в специальных волжских жемчугах и речных кораллах.

Но самое весёлое, что у дамочек под водой ещё и шляпы есть. Чтобы не продуло.

Кстати, сам Репин в итоге посчитал картину позорной и лоховской, признавшись, что с радостью уничтожил бы её, хотя именно за «Садко» он получил звание академика Академии художеств. Да и кто тебе её даст уничтожить, бдительные бабушки в Русском музее на раз вырубят молодого.

На самом деле название картины звучит несколько иначе, а именно: «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения её в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей её прислуги в 1698 году».

Пацан сзади выглядит напуганным, но, слава богу, не запытанным, что уже, так сказать, большой плюс. Софья, честно говоря, не выглядит сидящей на диете «а ля SIZO рюсс», но явно недовольна; возможно, тем, что из окна не видно работающих монашков, которых закрывает повешенный стрелец.

Царевна Софья была, по мнению Карамзина, одной из величайших женщин, правящих Россией. Я это мнение не разделяю, впрочем, Карамзин в моих советах не особенно нуждается; зато, по всей видимости, Репин вполне разделяет - ведь у него она такая бой-баба в юбке. Во многом мрачности добавляет портретное сходство с императором Петром, но у него усы были погуще.

Всякие странные люди писали, что тут, мол «Русь запечатлена во всем её будничном безобразии». Я, честно говоря, к такому мнению отношусь с некоторой опаской и считаю всех, кто его разделяет, мягко говоря, предвзятыми людьми. Ничего ищобличающего я тут не вижу - вот, народ идёт, у него православный праздник. Типа жандармы возвышаются над толпой и палочная дисциплина? Так и правильно, потому что любая толпа - этоопасный и непредсказуемый зверь, любой додик крикнет что справа блины бесплатные и там затопчут насмерть тут же десять человек.

Что дед пацана палкой протянул - ну так да, нравы чуть попроще были. А вы, на минуточку, знаете, когда детей запретили палкой липцевать в богоспасаемой Великобритании? в 1987 году, жалко что у циферок капслока нет.

Ну вот, надо было про картины, а я опять либералов ругаю. Нехорошо это.

Исторические сюжеты удаются Репину как никому - ну, зацените эмоции на лице царя. Конечно, я бы предпочёл Петра Мамонова в роли Ивана Грозного, но тут уж ничего не поделать.

Кстати говоря, вроде бы историки так и разделились во мнениях, что же там произошло и был ли внатуре воспитательный хрясь так уж суров, но то, что Иван был человеком агрессивным, хоть и богобоязненным - это точно.

А тут мне на ум вообще приходят какие-то совершенно мрачные сюжеты - типа как Авраам и Исаак, если бы ангел опоздал. Что-то такое. Кстати, отличная идея для картины.

Это невероятная картина, я её так обожаю, что ещё не начав толком рисовать сам, уже мысленно нарисовал картинку про то, как турецкий султан его заслушивает, а потом и не мысленно, а правда нарисовал.

А здесь я приведу текст этого послания, мифологизированный и от того не менее прекрасный…

Запорожские козаки турецкому султану. Ти — шайтан турецький, проклятого черта брат і товариш, i самого люципера секретар! Який ти в чорта лицар? Чорт викидає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів християнських під собою мати; твого війська ми не боїмось, землею і водою будем битися з тобою. Вавілонський ти кухар, македонський колесник, єрусалимський броварник, олександрійський козолуп. Великого и Малого Єгипта свинар, армянська свиня, татарський сагайдак, каменецький кат, подолянський злодіюка, самого гаспида внук і всього світу і підсвіту блазень, а нашого Бога дурень, свиняча морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, хай би взяв тебе чорт! Отак тобі козаки відказали, плюгавче! Невгоден єси матері вірних християн! Числа не знаєм, бо календаря не маєм, місяць у нeбі, год у книзі, а день такий у нас, як і у вас, поцілуй за те ось куди нас!…

Александр III - похож, вот похож и всё тут. В целом картины на заказ императора это как оды Ломоносова Елизавете - нуу, не сильно интересное, честно говоря…. Здесь речь вот о чем, цитируя Третьяковку:

«Картина Репина стала своеобразным манифестом, выражавшим «теорию официальной народности», сформулированную ещё при Николае I, известную как триада: «Православие, самодержавие, народность». Впервые представители крестьянства были приведены к присяге царю и участвовали в коронационных торжествах.

Рядом с Александром III изображена его семья: позади монарха стоит императрица Мария Фёдоровна под зонтиком, наследник — цесаревич Николай-старший, его младшая сестра Ксения и младший брат Георгий. У забора, на дальнем плане, Репин изобразил себя с палитрой в руке. Сам художник не присутствовал на торжественном событии — картина была заказана спустя год после коронации, и всё же Репин посчитал важным изобразить себя среди верноподданных.»

После Октябрьской революции картина хранилась в Большом Кремлёвском дворце, намотанная на вал. В Третьяковскую галерею она поступила в 1953 году, однако зрители увидели её только 1994-м — на юбилейной выставке Репина, посвящённой 150-летию со дня его рождения. Тогда картина прошла большую реставрацию и была вставлена в раму.

Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения, 1903

Опять же - на мой взгляд, сюжет весьма посредственный. Что тут привлекло Репина с его талантом исторического сюжетника - вопрос открытый (деньги, конечно).

Но ип тут можно почерпнуть интересных фактов:

Грандиозное полотно было государственным заказом к 100-летнему юбилею Госсовета. Холст размером почти четыре на девять метров нужно было написать в кратчайший срок — в течение трёх лет. К тому времени у Репина уже плохо действовала правая рука, и в качестве помощников он пригласил своих учеников: Борис Кустодиев писал правую часть полотна, а Иван Куликов — левую, Репин же работал над центральной частью картины.

Репин лично присутствовал на торжественном заседании, делал эскизы, а также зафиксировал его на фотоплёнке — это был первый снимок художника на фотоаппарате «Кодак». Всего на картине изображено более 80 фигур, из них 48 портретов чиновников писались с натуры, в том числе портреты таких высокопоставленных, как обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев, министр иностранных дел Владимир Ламсдорф, министр финансов Сергей Витте, председатель Комитета министров Иван Дурново, статс-секретарь Великого княжества Финляндского Вячеслав Плеве. По условию Репина, чиновники позировали прямо в зале, на тех местах, где они изображены на большой картине. До 1917 года полотно находилось в Мариинском дворце, часть этюдов была приобретена Музеем Александра III.

Вот такой Репин. Велик мужик!