Утюг

Захожу как-то к другу домой, надо было нам идти куда-то, не помню уж за давностью (конец 90-ых).

А жил он с женой, дочкой и престарелой тёщей.

Тёща была классической, как в анекдотах, лучше всех знала как правильно жить надо, зять говно, но не в лицо, а исподтишка и в каждой дырке она правильная пробка.

У друга родители жили в четырёхкомнатной квартире вдвоём, но жена переезжать ни в какую не хотела, ибо тёще уход необходим, лекарства вовремя принять, приготовить-покормить, коммуналку проплатить и прочая рутина.

Жена и сама от неё бесилась, но дочерний долг удерживал, чтоб вот взять и съехать от мамы. Причём жили они втроём в маленькой комнате (двухкомнатной квартиры), а тёща одна в большой.

Ну сижу я в комнате жду пока друг переоденется и соберётся и вдруг мой взгляд задерживается на утюге, что стоит на самом краю шкафа у двери в комнату тёщи.

И утюг этот нихуя не "Тефаль" ни разу, а советский такой с завода танкостроения (шучу), которым можно и трусы погладить и гвоздь забить и вместо пресса использовать когда капусту квасишь.

Ну и состоялся у нас такой диалог:

- Колян, ты бы утюг подальше отодвинул, вдруг кому на голову ебанётся, мало точно не покажется.

- Да он там много лет уже стоит, ниразу не падал!

И через мгновение, грустно так, с безысходностью в голосе добавляет.

- Я блять уже и надеяться перестал.

Найди смысл, там где его нет

По мотивам поста Книга из фильма "Джон Уик-3"

Любопытно, что даже проходная сцена из хорошего фильма может скрывать в себе много интересных историй.

Вот, например, почему Джон Уик убил человека с помощью этой лошади?

Он мог взять любую другую, но взял эту, что, конечно, не случайно.

Герой чётко выбрал её. Причём, в оригинале он ещё и говорит "конik, бей".

Напомню, что прозвище самого героя "Boogeyman", что традиционно считается аналогом Бабы Яги. Сам герой по сюжету родом из Беларуси, а конik на белорусском означает лошадка. А лошадь которую он выбрал, это лошадь породы Чижевского. Эта порода лошадей особенно ценится среди белорусов.

Откуда авторы вообще знают о данной породе? Скорее всего, они познакомились с ней, когда прорабатывали персонаж Джона.

Таких пород лошадей нет в США и режиссерам пришлось заново ее вывести в Голливуде.

Такая вот непростая лошадка. Те кто увлекаются лошадьми, наверняка обратили на нее внимание. А некоторые дотошные американцы пошли в ту конюшню и попытались найти эту лошадь.

Вот так в хороших фильмах уделяют особое место мелочам.

Как нанотехнологичная бактерия-«бэтмен» совершает свой супергеройский полёт

Микробиологи раскрыли секрет того, как синегнойная палочка, своеобразная бактерия-«бэтмен», а также ее кузен из другого рода микробов, перемещаются по питательной среде при помощи своеобразного абордажного крюка, который герой комиксов запускал при помощи специального пистолета, и опубликовали их в журнале Science.

В 2011 году биологи из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) сделали удивительное открытие – они выяснили, что обычная синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) является супергероем микромира, своеобразным аналогом «Бэтмена» из американских комиксов.

Данный микроб, как показали наблюдения за ним, умеет перемещаться в пространстве не только как обычные бактерии, используя свои жгутики как «весла». Он может использовать часть из них как своеобразный «абордажный крюк», цепляясь им за твердые предметы и используя его для того, чтобы «раскачаться» и забросить себя на большое расстояние, пользуясь силой инерции.

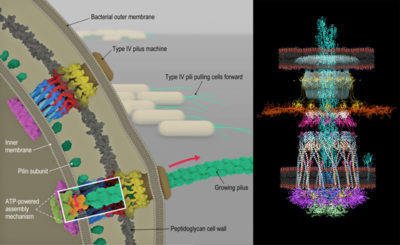

Группа ученых под руководством Гранта Дженсена (Grant Jensen) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США) раскрыла секрет работы этого «крюка», наблюдая за жизнедеятельностью и изучая структуру жгутиков у другой бактерии-«Бэтмена» – хищным почвенным микробом Myxococcus xanthus.

Оба этих вида «бэтменов» используют одни и те же жгутики – так называемые пилии IV типа – для «супергеройского» полета через питательную среду. Данные нити и приводящие их в действие белки, по словам ученых, являются самыми прочными, сильными и быстрыми двигательными структурами в мире биологии, и Дженсену и его коллегам было интересно понять, как они работают.

Для этого ученые заморозили несколько клеток Myxococcus xanthus и просветили их при помощи рентгеновского кристаллографа, что позволило команде Дженсена понять, как устроен «абордажный крюк» бактерий в трехмерном виде на молекулярном уровне. Полученные снимки удивили биологов – у основания «крюка» они увидели сложную структуру, больше похожую на какую-то деталь от рукотворного мотора, чем на биологическую конструкцию.

Как оказалось, нижняя часть жгутика, его «двигатель», представляет собой своеобразный набор из четырех колец разных размеров, одно из которых находится на внутренней поверхности оболочки микроба, два – внутри нее, а одно – на внешней стороне.

Изучив структуру этого «мотора», ученые выделили десять белков, составляющих его основу, и поняли, как их взаимодействие позволяет микробу цепляться за различные поверхности, сокращаться, вытягиваться и толкать клетку в нужную сторону. К примеру, белок PilC является главным «двигателем» в этой конструкции: он управляет вращением и сборкой «крюка», а белки PilN, PilO и PilM – включают или выключают этот двигатель, определяя то, в каком положении находится «абордажный крюк» бактерии-«Бэтмена» – выдвинутом или втянутом.

Информация о работе данного «крюка», как надеются ученые, поможет создать его рукотворные аналоги, которые пригодятся при разработке нанороботов, а также помогут медикам понять, как передвигаются и заражают организм болезнетворные бактерии-«Бэтмены», такие как синегнойная палочка или нейссерия (Neisseria gonorrhoeae), возбудитель гонореи.

По материалам научно-образовательного портала "С точки зрения науки" santorum,ru

© Chang et al. / Science 2016 «Мотор» абордажного крюка бактерии Myxococcus xanthus

Нанотехнологии бактерий поражают воображение

Скорость, с которой передвигаются многие организмы, поражает воображение. И это касается не только птиц или насекомых, но и бактерий. То, что они, используя жгутики, плавают со средней скоростью около 25 мкм/с, ученым известно давно. Но среди них есть виды, которые могут развивать спринтерскую скорость – 100 и больше мкм/с. А это значит, что за столь незначительный отрезок времени бактерия перемещается на расстояние, которое в 10 и более раз превышает ее собственную длину. Если представить это в более понятных для человека масштабах, то при таком соотношении расстояния и скорости пловец проплыл бы 100 м приблизительно за 5 с.

Наблюдения под электронным микроскопом, а также микросъемка показали, что во время движения жгутик бактерии вращается вокруг оси. Причем скорость этого вращения поражает воображение: от 100 до 1000 оборотов в секунду. Для вращения жгутика у бактерий есть специальное устройство, которое ученые назвали «протонным мотором». Суть его работы заключается в следующем: во время дыхания из бактериальной клетки во внешнюю среду откачиваются ионы водорода (Н) или ионы натрия (Na). Но когда ионы Н+ или Na+ возвращаются в клетку, их обратный поток и обеспечивает вращение жгутика.

Впоследствии было установлено, что некоторые морские бактерии для вращения жгутика, вместо «протонного мотора», используют «натриевый», в котором энергия образуется за счет разности электрохимических потенциалов ионов натрия.

Более того, у морской бактерии вибрио альгинолитикус, в зависимости от внешних условий, образуются два типа жгутиков. Если этот микроорганизм живет в морской воде, то у него присутствует только один большой жгутик, который приводится в движение «натриевым мотором». Если же бактерия оказывается в другой среде, то на ее тельце появляется множество мелких жгутиков, которые вращаются с помощью «протонных моторов».

Движение позволяет микроорганизмам выбирать оптимальные условия существования, для чего бактерии располагают множеством датчиков, регистрирующих параметры внешней и внутренней среды: температуру, освещенность, кислотность и т. д.

Датчики – это особые белки-рецепторы, которые обычно располагаются на внутренней мембране. Они регулируют характер вращения жгутика, подавая два вида сигналов, одни из которых вызывают переключение, другие – запрещают его. Если бактерия плывет в нужном направлении (например, в сторону увеличения концентрации глюкозы), то рецептор глюкозы связывает этот сахар и посылает сигнал, запрещающий изменение направления движения. Если же концентрация глюкозы падает, то рецептор посылает противоположный сигнал. Бактерия меняет направление движения в ту сторону, где концентрация глюкозы более высокая, и оказывается в благоприятных условиях.

По материалам научно-образовательного портала "С точки зрения науки" santorum,ru