В конце тридцатых годов двадцатого века в СССР приняли решение строить военно-морскую базу "Ручьи" на Балтийском море. Туда хотели перевести флот из Кронштадта. База в Лужской губе была более приближена к будущим военным действиям, и её легче было снабжать, чем островной Кронштадт. А ещё здешнее побережье обладает редкой для Финского залива особенностью – сразу идут большие глубины. Свежепостроенный порт «Усть-Луга» возник в этих местах именно по этой же причине – из-за глубин у самого берега.

Надо сказать, что к началу Великой Отечественной войны крупнейшая военно-морская база была практически выстроена, а с ней заодно был построен и небольшой закрытый город. Он носил условное название Объект 200, или Комсомольск-на-Балтике. Иногда его ещё называли Второй Кронштадт.

К сожалению, судьба базы и города сложилась бесславно и бездарно. В начале войны высшее командование медлило с приказами, в результате оборону "Второго Кронштадта" так и не смогли организовать. В итоге он был тупо взорван. Точных данных о том, кто именно отдал приказ об уничтожении новой ВМБ «Ручьи», нет. Однако логично предположить, что решение о ее ликвидации было принято на самом высшем уровне. Объекты ВМБ «Ручьи» и ее жилого городка взрывали в течение нескольких дней. Минерам пришлось изрядно поработать, объектов было много и сделаны они были на совесть. 31 августа 1941 года на территории «Строительства-200» вспыхнул большой пожар. Огонь довершил уничтожение того, что не уничтожила взрывчатка.

Полуразрушенные здания и сооружения «Второго Кронштадта» еще долгое время стояли на берегу Лужской губы. Затем постепенно они были разобраны жителями окрестных деревень для строительства домов и хозяйственных объектов.

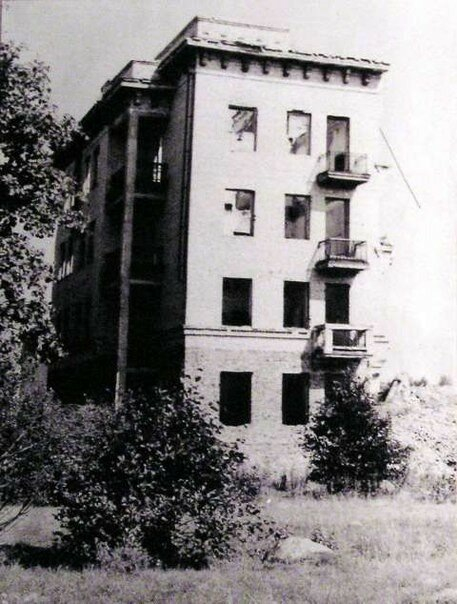

Но до сих пор сих пор среди леса можно еще встретить гражданские строения тех времён. Мы, к сожалению, до домов не дошли, поэтому даю фотографию авторства Павла.

А вот так выглядели развалины в лесу в 60-х годах прошлого столетия.

Но вернёмся к железной дороге, озвученной в заголовке поста. Для снабжения Комсомольска-на-Балтике, а также войск, которые по плану были должны воевать с Эстонией, было принято решение о постройке отдельной железной дороги протяженностью 295 километров. Строили её в условиях повышенной секретности, в обход населенных пунктов.

Одновременно ходила версия, что строится рокадная железная дорога для снабжения войск на случай войны с Финляндией. Такие дороги принято строить вдоль реальной или предполагаемой линии фронта. В реальности так оно и случилось - участок Дивенская - Чудово для этих целей использовали немцы, а участок Будогощь - Тихвин - советские войска.

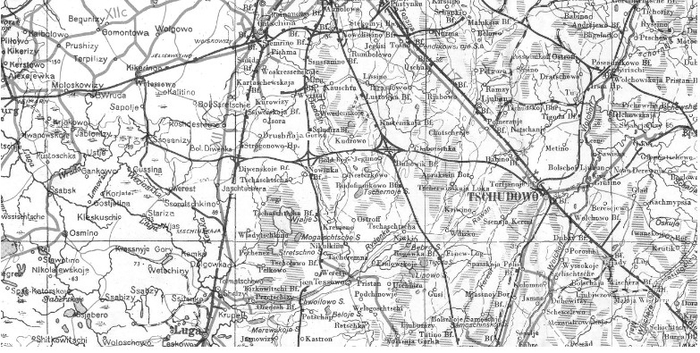

Железная дорога проходила вблизи следующих существующих в настоящее время населенных пунктов: станция Веймарн (железнодорожная линия Санкт-Петербург—Таллинн), поселки Большая Пустомержа, Ястебино, Котино, Курск, 46-й километр, Реполка, станция Дивенская (линия Санкт-Петербург—Луга), платформа 72-й км (линия Санкт-Петербург—Дно), станция Еглино (линия Санкт-Петербург—Новгород), станция Чудово (линия Санкт-Петербург—Москва). Новая, Грачево, станция Будогощь (линия Мга—Красный Холм) и далее по существующей железнодорожной линии до станции Тихвин.

Дорога должна была пересекать два крупных шоссе: Ленинград-Москва и Ленинград-Киев. До сих пор на Киевском шоссе можно увидеть опоры моста, сохранившиеся с тех лет. К слову, я долгое время думала, что это остатки какой-нибудь памятной арки.

Также эта железная дорога пересекала реку Волхов и ряд более мелких рек (Херевица, Вруда, Лемовжа, Оредеж, Еглинка, Тосна, Тигода, Ровань, Любунька, Воволь, Пока, Оскуя, Ингорь, Поросоловка, Хвощная и другие). Это указывает на довольно сложные условия строительства. Да ещё и местность в тех местах сильно заболочена.

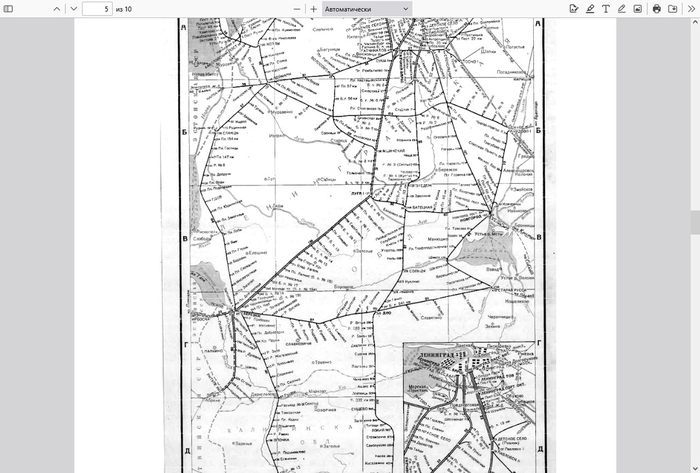

Даже на советских топографических картах дорога не всегда была отмечена, хотя есть карта 1941 года, на которой трасса нанесена, как строящаяся. Фотографий стройки по причине секретности в инете нет. Но эта железная дорога упоминается также в отдельных воспоминаниях. Так, согласно опубликованных в сети Интернет ссылок на воспоминания Д.Я.Барнаулова, строительство вело "строительство №75 НКПС", строили не заключенные НКВД, а комсомольцы. До войны строили по 200 метров в день, после начала войны начали строить по километру в день. На строительстве было задействовано 40000 человек со всего СССР.

Станции были не привязаны к деревням и часто носили отвлеченные названия. Такая трасса позволяла не только сохранить стройку в секрете, но и усложнить наблюдение предполагаемыми шпионами за перевозками по таковой. С секретностью удалось преуспеть. Немцы узнали о дороге только когда фронт к ней приблизился вплотную.

К началу войны была отсыпана насыпь почти по всей длине, построены быки мостов. Уже после начала войны был закончен участок Веймарн-Сланцы постройкой моста через реку Луга. Во время войны под бомбежкой строили участок в районе Чудова. Строительство было остановлено до сентября 1941 года.

Трасса дороги на немецкой карте 1943 года.

После окончания Великой Отечественной войны строительство дороги не было продолжено, так как дорога не решала народно-хозяйственных задач и ее строительство не было обусловлено потребностями экономики региона. А решения о возобновлении строительства главной военно-морской базы в Лужской губе после окончания Великой Отечественной Войны на уровне руководства Советского Союза принято не было (в связи с возможностью использовать существующие военно-морские базы в Прибалтике: Палдиски, Таллинн, Лиепая / Либава).

Сейчас из всей трассы используется только участок Будогощь-Тихвин. Эта дорога помогла Красной армии при освобождении Ленинграда, а после освобождения на какое-то время стала частью дороги Москва-Ленинград до восстановления основной ветки. Возможно, этот исторический факт спас участок от разборки впоследствии, ибо путь из Тихвина в Будогощь не готов к приему тяжелых грузовых поездов, а пассажиров там не очень много.

Остальная дорога в лучшем случае представляет собой лесные дороги, проложенные по бывшей насыпи. Вот, например, фото из Википедии. Это пересечение насыпи недостроенной железной дороги Веймарн - Чудово с насыпью разобранной узкоколейной железной дороги Дружная Горка - Старое Болото.

Именно по такой дороге мы шли три километра, дабы взглянуть на быки железнодорожного моста через реку Ингорь.

Начинается дорога недалеко от посёлка Будогощь. До точки N 59 16.955 E 032 21.804 может доехать любой автомобиль, а если преодолеть поганое место с гатями, то можно ещё проехать километра полтора. Последний участок метров в пятьсот до точки N 59° 16.573 E 32° 19.216 преодолеваем только на подготовленном внедорожнике.

Опоры моста определённо стоят, чтобы на них посмотреть. Это самый сохранившийся артефакт так и не построенной дороги.

Быки сложены из больших гранитных блоков. Удивительно качество отделки и сохранность опор моста - как будто их делали не в 1930-е годы, а ещё до революции.

Опоры сохранились ещё и на реке Оскуй недалеко от одноименного посёлка (N 59° 15.902 E 32° 06.216).

Тоже в идеальном состоянии, хорошо всё-таки строили в тридцатые годы - что сталинские высотки, что метро, что железные дороги.

Также можно дойти или доехать на велосипеде от одного «моста» до другого по бывшей насыпи, это пять километров в одну сторону. У велосипедистов это весьма популярный маршрут. Только зверья дикого тут много ходит, в том числе и медведей. Мы тоже кого-то видели, но издалека и мелкого.