Компенсации за несчастный случай

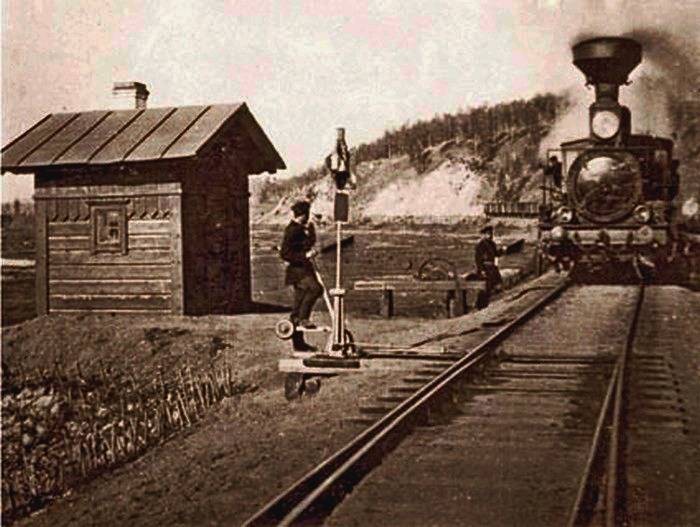

Постепенно на ж/д складывалась система правовой защиты и социального страхования служащих, мастеровых и рабочих, пострадавших в результате несчастных случаев. Наилучшие условия были введены в действие в начале 1900-х годов, что нашло свое отражение в Своде законов Российской империи. Было введено «Положение о вознаграждении пострадавших вследствие несчастных случаев служащих, мастеровых и рабочих на железных дорогах, открытых для общего пользования, а равно членов семейств сих лиц». Его нормы распространялись на тех, кто обслуживает поезда и паровозы, стрелочников, сцепщиков, составителей поездов, башмачников, смазчиков и других работников, «без различия пола и возраста». Под действие Положения попадали все работавшие в мастерских, ремонтники ж/д полотна, а также строители путевых зданий и сооружений. Фактически там были перечислены все те, кто прямо или на условиях подряда был связан с работами на ж/д.

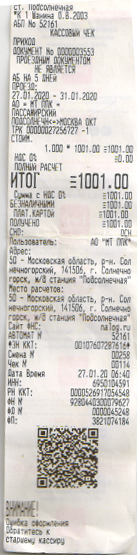

Каждый случай травматизма тщательно расследовался. В расчет принимались лишь «телесные повреждения», повлекшие временную или постоянную утрату трудоспособности. Профзаболевания не учитывались. Был определен «потолок» годового заработка или содержания — до 1500 руб., который применялся при расчете выплат. «Вознаграждение» пострадавшему назначалось в виде пенсии или пособия. Для тех, кто был на поденной оплате для расчета брались ¾ среднего заработка пострадавшего. Для всех остальных — из расчета 2/3 заработка. Сначала всем пострадавшим назначалось пособие на срок до восстановления трудоспособности или по дату начала выплаты пенсии. Всем им предоставлялась бесплатно врачебная помощь и медосвидетельствование.

Пенсия назначалась при постоянной утрате трудоспособности. В случае полной невозможности трудиться пострадавшим из числа служителей, мастеров и рабочих пенсионные выплаты составляли ¾ годового заработка, а всем остальным служащим — в размере 2/3 годового содержания. Если же тяжесть увечья требовала постороннего попечения, то выплачивался полный размер годового заработка. Пенсии назначались советом управления казенной ж/д или правлением общества частной дороги.

При смертельном исходе семействам определялась пенсия из расчета: вдове — 3/8 заработка пожизненно или впредь до замужества, а сиротам до возраста 18 лет в размере 1/6 годового заработка. Круглым сиротам выплачивали пенсии по ¼ заработка. Если у погибшего путейца на иждивении были малолетние братья и сестры, то им тоже выплачивали до 15-летнего возраста по 1/6 в виде пенсии. Если же вдова вступала в новый брак, то ей выплачивалось единовременное пособие в 3-х кратном размере ее пенсии. Предусматривались доп. выплаты, если пострадавший получал квартирные деньги и обмундирование. Имелись и другие особенности выплат компенсации. Например, после известных событий 1905 года, рабочие и служащие ж/д, пострадавшие из-за отказа от участия в забастовках, также получили право на пенсии и пособия.

Пенсии за особые путейские условия

Быстрое развитие нового вида наземного транспорта было бы невозможно без подготовленных специалистов, работающих с максимальной отдачей на благо Отечества. Забота о путейцах стала задачей государственного значения, однако империя, по-прежнему, отставала от передовых стран. Интересные сравнения можно встретить в книге «Железнодорожная неразбериха», написанной действительным статским советником, начальником службы движения Привисленской ж/д Н.П. Верховским. По его данным, на 1 версту пути в России приходилось 12,7 рабочих и служащих, тогда как в Австрии — 8,6; в Германии — 6, а в Америке и вовсе 3,7 служителей. В то же время денежное содержание тех же работников обходилось у нас в 331 руб., в Австрии — 458 руб., в Германии — 602 руб. и в Америке — 1100 руб. Вывод инженера Верховского был очевиден: за границей на ж/д имеют меньше служащих, но их труд оплачивается лучше.

Важность пенсионного обеспечения и социального страхования возрастала в связи с высоким уровнем травматизма на дорогах и ростом численности путейских работников. Первая ж/д пенсионная касса была учреждена в России еще в 1858 г. на Варшавско-Венской ж/д. Кстати, позже на Петербургско-Варшавской ж/д дополнительно были созданы для служащих ссудо-сберегательная, сберегательно-вспомогательная кассы и общество взаимного вспоможения работников дороги.

Спустя 30 лет — в 1888 году было утверждено ''Общее положение о пенсионных кассах российских частных дорог''. А в 1894 году появилась общая пенсионная касса для служащих казенных ж/д. В России тех лет существовали пенсионные кассы трех типов — эмеритальные, страховые и сберегательно-вспомогательные кассы. При этом сберкассы не считались приоритетным направлением в пенсионном обеспечении тех лет.

В эмеритальных кассах размер пенсии определялся для каждой должности в соотношении к «нормальному окладу» (он был меньше оклада действительного и представлял собой величину неизменную, на которую не влияли периодические прибавки жалованья). В таких кассах осуществлялся принцип взаимопомощи участников – взносы выбывших без пенсии распределялись среди оставшихся участников.

По-иному работали страховые пенсионные кассы. Например, пенсионная касса служащих на Юго-Западных ж/д. Она была учреждена на началах страхования жизни и стала первой пенсионной кассой, построенной по страховому принципу. Затем по ее образцу были учреждены другие пенсионные кассы на казенных и частных ж/д.

Участие в кассе служащих казенных ж/д было обязательным для «всех лиц обоего пола», находящихся на постоянной службе, за исключением лишь некоторых категорий рабочих, а также участников эмеритальных касс и лиц старше 60 лет. В кассе могли участвовать жены и родственники железнодорожника. Имелась возможность и для добровольного участия в пенсионной кассе представителей других профессий.

Казенные пути – дороги к пенсии

Возможность выслужить пенсию привлекало людей на работу на ж/д. Особенно актуально это было для путейцев на окраинах империи. Так, на Забайкальской ж/д в 1905 году трудилось почти 36 тыс. человек. При этом почти весь состав высших и средних служащих были приезжими. А низшие служащие, как отмечает В. Никифорова, набирались из бурят, поселенцев и ссыльных.

На железных дорогах Российской империи действовали три вида заработной платы: для постоянно-штатных, постоянно-поденных и временных рабочих. Постоянно-штатные рабочие, как и служащие, получали твердые оклады, которые не учитывали интенсивность и производительность труда. Средний заработок рабочих колебался в пределах от 25 до 70 руб. в месяц и зависел от многих причин. Мастера и служащие получали почти в 2 раза больше — от 75 до 130 руб. Например, служащие-мужчины получали разные суммы в зависимости от места работы: в службе тяги — 97 руб., в бухгалтерии — 94 руб., в пенсионной кассе ж/д — 88 руб., а работавший в депо получал всего 50 руб. Тем не менее, общая численность занятых в отрасли ж/д постоянно увеличивалась. В период с 1890 по 1916 годы она выросла с примерно 250 тыс. до более 1 млн. человек.

С конца XIX века ж/д Устав предписывал всем дорогам иметь пенсионные кассы. Обязательными участниками касс как на казенных, так и в управлении ж/д были работники обоего пола, включая рабочих, которым установлены постоянные оклады годового содержания. В пенсионную кассу не принимали тех, кто уже был обязательным участником эмеритальной кассы, кого приняли на службу сроком не более 1 года, а также кому исполнилось 60 лет и более. В кассе можно было участвовать и добровольно, но на других, вполне определенных условиях.

Пенсионные средства кассы формировались, как правило, из разных источников:

1) вступительный взнос — 6% от годового содержания (с рассрочкой выплаты);

2) ежемесячный взнос — 6% от месячного заработка;

3) единовременно 10% при получении наград;

4) взнос при повышении в должности — трехкратная разница между новым и старым окладами за 3 месяца;

5) пособие от казны — 3% от получаемых служащими окладов;

6) добровольные пожертвования частных лиц и обществ;

7) поступления от выручки ж/д (продажа невостребованного багажа и грузов, штрафные деньги, сборы за содержание на станциях буфетов, торговлю газетами, размещение рекламы и т.д.

В результате банковских операций на личные счета участников ежегодно начислялось 4% дохода.

Вычеты в кассу не делались из квартирных, разъездных и командировочных денег. При увольнении от службы в ж/д ведомстве членство в кассе прекращалось. При переводе на другие дороги или в управления дорог служащий оставался участником пенсионной кассы и все его накопления сохранялись, поскольку все капиталы кассы причислялись к специальным средствам МПС.

Пенсии назначались двух видов: 1) обыкновенные (за 15 лет выслуги и более) и 2) усиленные (при утрате трудоспособности после 10 лет службы). Если прослужил менее 10 лет, то при выходе из кассы получал лишь собственные накопления, без процентов и прибавок. Исключение составляли досрочные пенсии и пособия участникам, оставляющим службу по увечью и неспособности к труду. Пенсия по увечью на службе при 10-летнем участии в кассе составляла 60% от ее полного размера с надбавкой по 2% за каждый последующий год выслуги. Верхний предел денежного довольствия для расчета пенсии в начале XX века составлял 2400 руб. Максимальная пенсия была при выслуге свыше 30 лет после достижения возраста 55 лет. Для машинистов, кочегаров, смазчиков и кондукторов пенсионный возраст был установлен в 50 лет.

Выплата пенсий прекращалась в случаях: а) смерти; б) вступления в монашество; в) лишения всех прав состояния; г) безвестным отсутствием в течение года. Выплата вдовьих пенсий прекращалась при ее вступлении в новый брак. Сиротские пенсии прекращали платить по достижении 18 лет. Но как бы там ни было, пенсионные выплаты были хорошим подспорьем при любом, даже самом неблагоприятном стечении жизненных обстоятельств.

Окончание следует…

© Михаил Сухоруков