Маркшейдеры

Дисклеймер: Уже лет шесть как собирался сделать пост о работе, на которой я уже давно не работаю(да и, скорее всего, люди, показанные на фотокарточках, тоже), первой, между прочим . Товарищ @geodatass сподвиг меня на создание поста. Пост имеет больше художественный смысл, нежели, научно-практический. Описание к фотографиям под ними же.

Маркшейдер - горный инженер, осуществляющий планирование и контроль всех этапов строительства подземных сооружений, горных выработок и разработки полезных ископаемых, организацию работ и корректировку процесса в соответствии с планом горных работ. Контроль заключается в соблюдении геометрических параметров горных выработок, их крепления, и отображении их на планах и разрезах.

Мы были заняты, в основном, на проходке горизонтальных и наклонных горных выработок. Это подразумевает то, что маркшейдер направляет их по горизонтали и по вертикали, при помощи гвоздей с дырками и веревок. По простому говоря: есть некая продольная ось, допустим, наклонной горной выработки: в плане и по высоте. В кровле и в стенах выработки устанавливаются маркшейдерские точки (как раз из гвоздей с дырками), которые находятся на оси, либо параллельно ей. В дырки этих гвоздей (по науке - маркшейдерские точки, либо репера) продевается б/у "звонковка" (медный провод, который используют для взрывных работ), так как её в шахте достаточно, чтоб найти без особых затруднений. По натянутым и отвешенным звонковкам проходчики размечают забой для бурения, так как параметры сечения выработки известны, отмеряют нужные расстояния до пределов проектного сечения выработки. У маркшейдерских точек есть координаты в декартовой системе, с точностью до миллиметра (это тоже на совести маркшейдера, но это другая история). Проект на проведение горных выработок строится в той же системе координат. Для измерений мы использовали электронный тахеометр.

Вот он, красавчик, просушенный и готовый к работе.

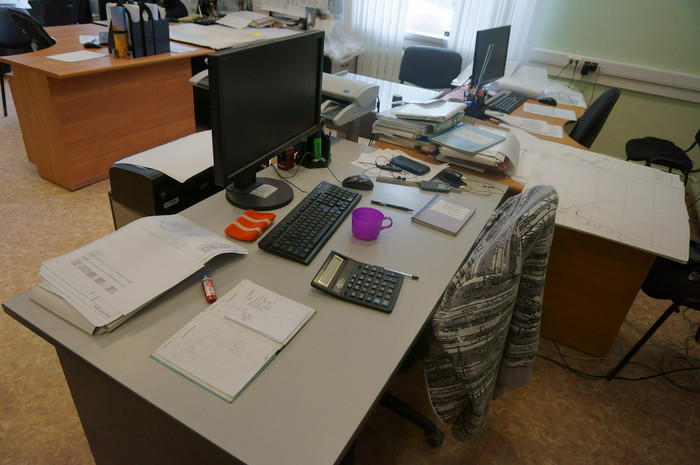

Рабочее место маркшейдера в административно-бытовом корпусе. ТС на первом фото. Фото - постановочное, если кто-то отправляет детей учиться на маркшейдера под предлогом - "да они нихуя не делают и деньгов много получают" - прошу, не ломайте жизнь ребёнку. Во-первых - деньгов не везде много. Во-вторых, ответственности тоже хватает. Не как у начальника участка, конечно, но если руководитель решит, что ушатанный тахеометр надо повесить на маркшейдера или его начальника, то такой как на фото на момент августа 2021 года стоит порядка 200 тысяч русских рублей, но он снят с производства, потому аналог = порядка 500 тысяч.

На втором фото рабочие документы: Проект, замерный журнал (заполняется в поле на конец отчетного периода), полевой журнал угловых и линейных измерений. Полевая (первичная) документация заполняется, соответственно, в поле. Несмотря на все электронные приколюхи в наши дни, нужна, чтоб самого себя не подъебать, если нужно восстановить хронологию событий, как минимум (это если без ссылок на нормативную документацию).

Погнали. Вариант спуска на горизонт при помощи бадьи. В ней же выдают породу на-гора.

Студентка (на тот момент) Оля за прибором, ТС бурит отверстия для установки стенных реперов, которые задают направление выработки по вертикали. Потом в отверстия забьется деревянный шип и гвоздь с дыркой. Место для установки определяется визуально, с использованием рулетки, либо нивелирной рейки и тахеометра (вообще, можно всё это сделать и при помощи одного тахеометра). Зная проектный уклон, не сложно вычислить, как задать вертикальную ось.

Коллега Иван заполняет полевой журнал.

Геолог Игорь добывает медь вручную, ради выполнения плана (шутка, просто постановочное фото).

Старший маркшейдер в забое подсвечивает новую отвешенную точку для съемки. Так же в кадре можно увидеть самоходную буровую установку Boomer S1.

_________________________________________________________________________________________________

Далее пойдет несколько факультативных фотокарточек, которые были сделаны по пути, просто ради эксперимента:

Сварочные работы под землей. Установка вентиляционных дверей.

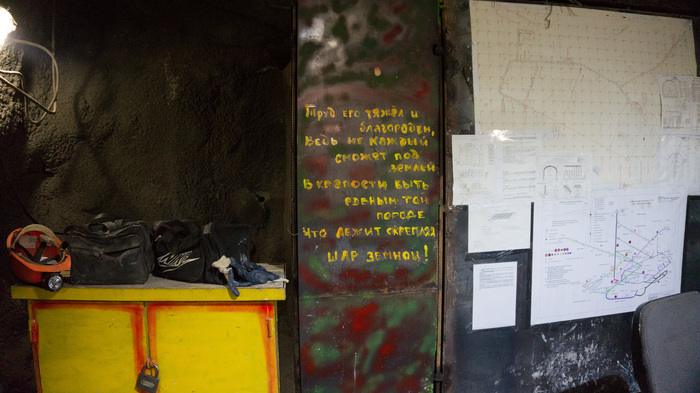

Свидетельство того, что горный мастер - романтик. С его подачи была подобным образом оформлена камера аварийного воздухоснабжения ("чайхана")

Фото кристалла горного хрусталя, которые периодически попадались в полостях околорудной зоны.

З.Ы. Для фотосъемки использовалась беззеркальная фотокамера SONY NEX-3N, приобретенная по рекомендации знакомого фотографа для съемки под землёй; обрабатывалось в лайтруме. Можно было и лучше, но в 2014-м я лучше не мог. Спасибо за внимание.

Бурение слепых стволов в шахте. Обзорный пост

Довелось мне по долгу профессии, значит, поприсутствовать на бурении слепых стволов. О таких технологиях в горном институте мне только рассказывали на парах по шахтному строительству, столкнулся с таким в реальности впервые. Очень интересный опыт.

Слепой ствол - подземная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность. Назначение таких выработок может быть различное: для целей перепуска воды на нижележащие горизонты, вентиляции, прохода людей, спуска горной массы на откаточные выработки.

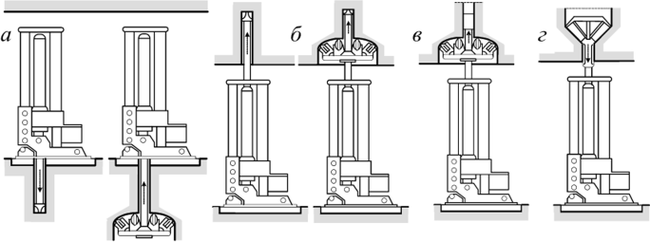

Прилагаю схему, на которой показан под буквой "а", описываемый в посте способ проходки.

Способ подразумевает бурение пилотной скважины сверху вниз с ее последующим расширением специальной шарошкой, которая надевается на буровой став и поднимается вверх по скважине.

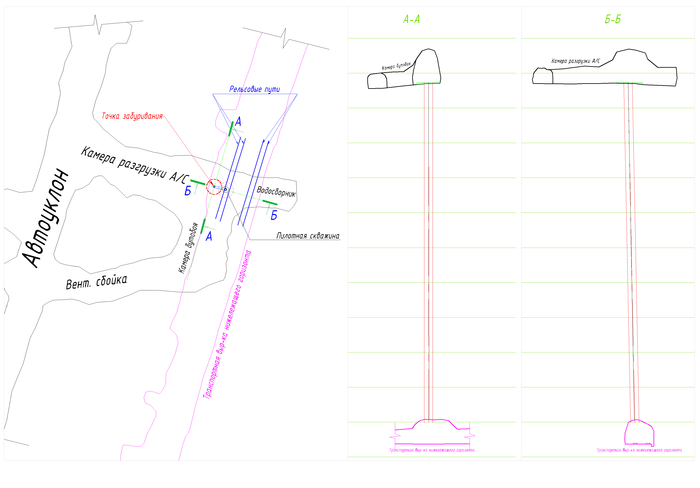

Сначала, понятно дело, проходятся горизонтальные выработки. Схема прилагается ниже. Бурение будет производиться из камеры разгрузки автосамосвалов, красным кругом обозначена точка забуривания пилотной скважины. Цель: пробурить скважину так, чтобы она вышла на нижележащем горизонте между рельс путей грузовой ветки, т.к. в последующем восстающий будет использоваться как рудоспуск. Спойлер: попали, куда надо. Сложность была в том, что скважина имела небольшой наклон (чуть меньше градуса), и его ловить на сто метров высоты - занятие, которое можно назвать авантюрой.

Перед началом работ производится маркшейдерская разметка под фундамент, заливка бетонного фундамента под балки станка, опять разметка места забуривания пилотной скважины (диаметром порядка 30 см),разметка осей установки станка, установка анкеров в кровле буровой ниши для монтажа талей. Тали применяются для подъема и перемещения станка.

Прелесть данной технологии (восстающего бурения) в том, что проходка подземных горных выработок производится полностью механизированным способом, это обеспечивает безопасность сотрудников при проведении работ, позволяет сократить цикл строительства шахтных стволов, в частности, слепых. Здесь на мой взгляд, работает правило 20/80, где 80 процентов времени и сил тратится для подготовки и 20 - для самого бурения.

Итак, собственно фотокарточки с места производства работ (описания к фотокарточкам над ними).

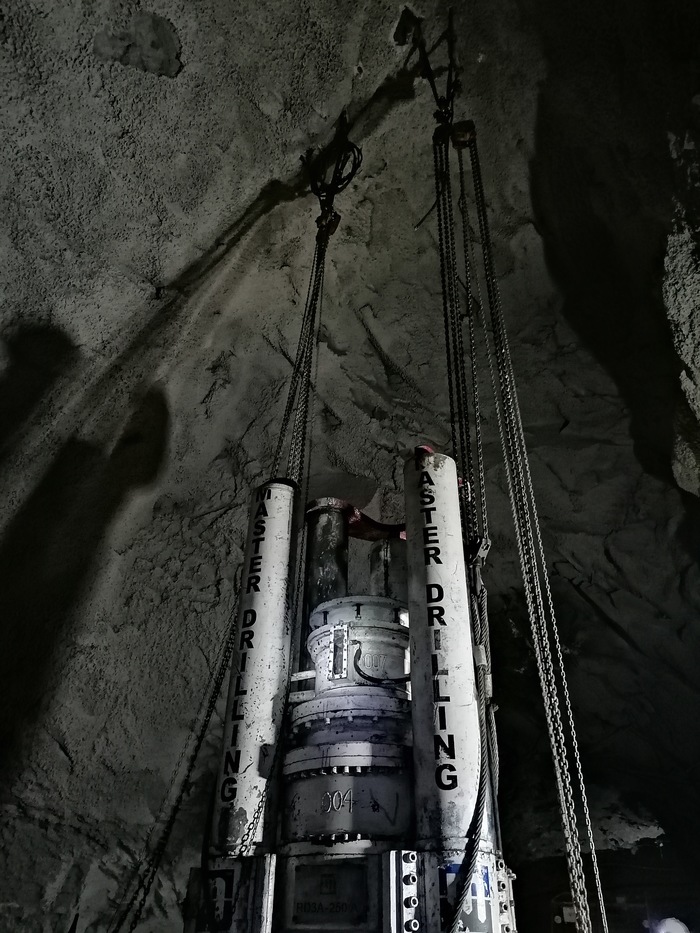

1. Станок устанавливается в вертикальное положение, да и собственно, перемещается в некоторых пределах. В сборе машина занимает около 7 метров высоты, около 40 квадратов площади со всем оборудованием и весит порядка 17 тонн.

1.1. Общий вид. Только поставили. Станок устанавливается на балки, которые крепятся, в свою очередь на клиновые анкера, чтоб избежать перемещение станка от вибрации в ходе бурения пилотной скважины.

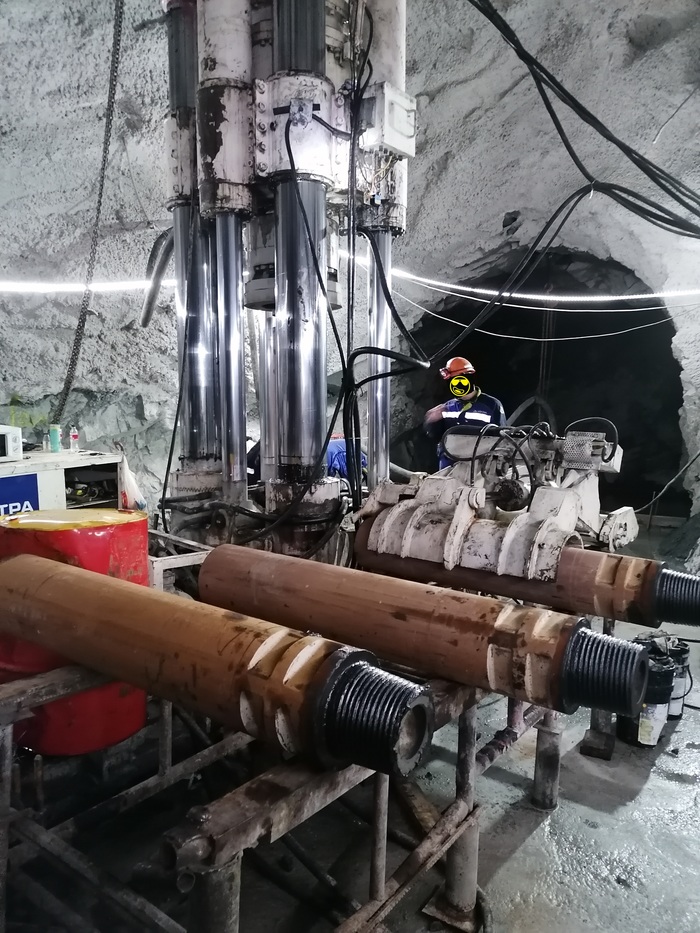

2. Устанавливается мотор. Узлы, полагаю, размыкаются с той целью, чтоб не вшатать машину в ходе транспортировки и уменьшить общую транспортировочную массы машины.

3. Завозится и подключается ЕЩЁ оборудование (маслостанция, электрические подстанции, контроллер, податчик штанг)

Между прочим, приходит маркшейдер, и говорит, как надо наклонить, если скважина не вертикальная. Наклоняем, проверяем (при помощи отвеса, уровня и рулетки). Есть подозрения, что на новых машинах есть все же датчики наклона, которые позволяют довольно точно выставить проектное положение станка, но не на данной модели, мы применяли аналоговые приборы))). Хочу обратить внимание, что технология предусматривает очень небольшие отклонения забоя скважины от проектного (чо-то типа метра в сторону на километр глубины, если я все правильно помню, но при бурении на такую глубину желательно применять инклинометр).

В данном случае, скважина была около 100 метров глубиной, забуривание производилось под собственным весом двигателя, без давления, при наращивании штанг устанавливались стабилизаторы (специальная штанга с ребрами).

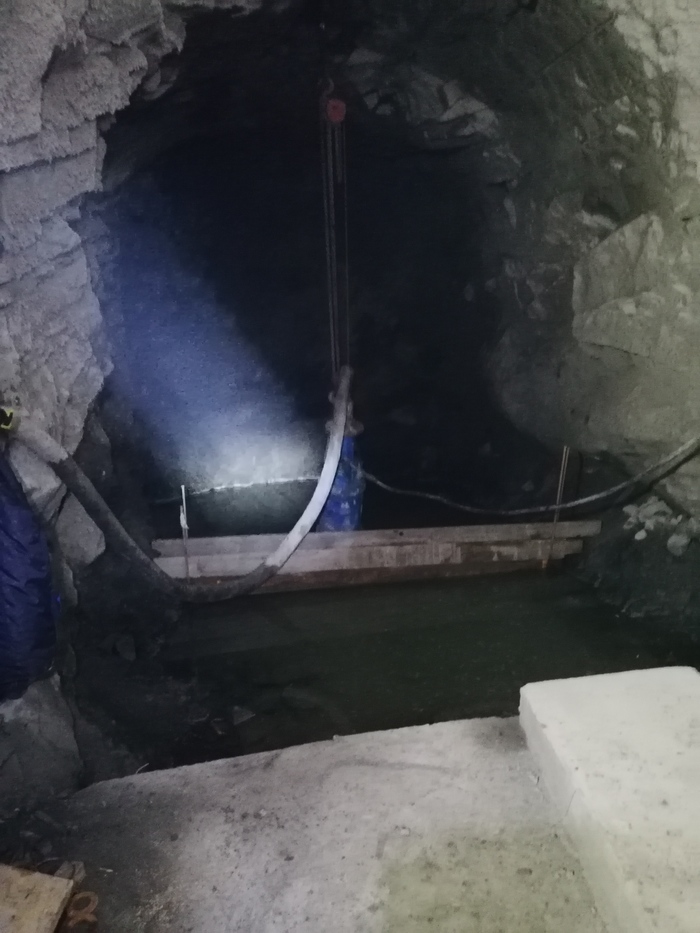

4. Бурение. На фотокарточке видно, что справа в станок входит шланг, по которому подается вода. Она, в свою очередь, может либо подаваться от водопровода, либо набираться из зумпфа (вообще, второй способ экологичней)))). Промеж балок есть дол в фундаменте, куда сливается вода с буровым шламом в зумпф. Зумпф с насосом на фото ниже. Деревянная перемычка играфет роль фильтра бурового шлама, задерживая его на подходе к насосу. Простое и эффективное решение, когда нет возможности воспользоваться общим водопроводом.

5. Податчик штанг в работе.

6. Видео, как выбуривается пилотная скважина на нижележащем горизонте:

На монтаже расширителя не пришлось поприсутствовать, потому фотокарточек у меня нет. В целом, делается следующее. Забуривается на высоте около полутора метров16 анкеров-петель в борта выработки примерно в районе, где ожидается скважина (маркшейдер разметил ожидаемое место выбуривания), на них вешаются тросы с талями. На "козе" (вагонетка без тары, чисто платформа) подвозится расширитель. Его, на этих ранее установленных талях подвешивают, и пододвигают к месту "стыковки" с буровым ставом. Расширитель накручивается на буровой став и начинается уже бурение восстающего. Скорость бурения зависит от геологии (исключая факторы, когда происходят поломки и пр.), в среднем, около 3,5 метров в смену, то есть, восстающий в сто метров бурится около полутора месяцев.

7. После бурения имеем дыру в земле диаметром 2,5 метра.

8. Извлечение расширителя. Масса около 5 тонн.

После извлечения оборудования из восстающего и буровой камеры, устья восстающего закрываются решетками, доступ к подходам к восстающему ограничиваются и визуализируются, во избежание в него несанкционированных падений. Выработка сдается заказчику.

Благодарю за внимание, рад, что кому-то было интересно. На механические вопросы не отвечу, так как маркшейдер упоминаемый в тексте - я и в механике ничего не понимаю.

Люди со старой фотографии

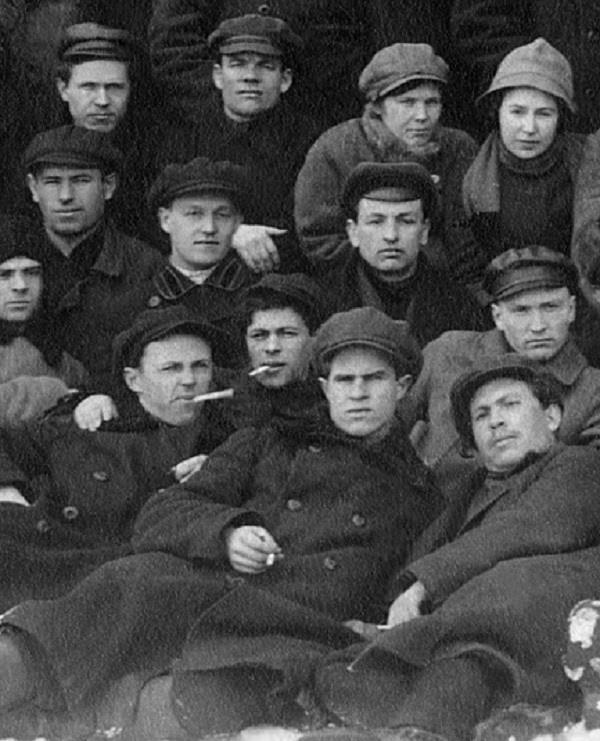

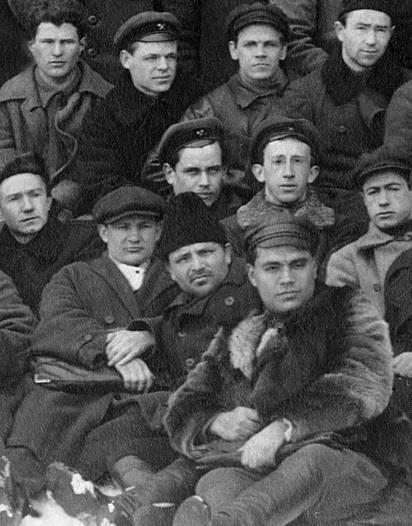

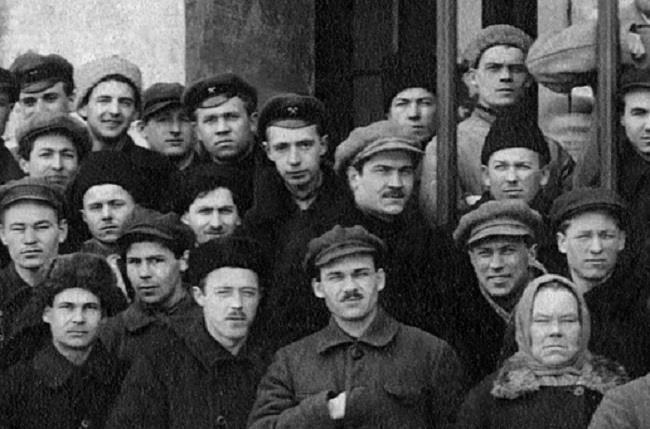

Это групповой снимок студентов Московской горной академии, сделанный зимой 1921-22 годов.

Почти столетие назад

Огромная фотография, запечатлевшая множество людей: сколько я понимаю, сфотографировали всех студентов, кто тем зимним утром находился в академии.

На Земле уже не осталось никого, кто мог бы опознать людей на этой фотографии – пусть не всех, но хотя бы большую часть. Поэтому запечатленные на ней молодые люди навсегда останутся безымянными.

Точно так же, как навсегда бесфамильным останется студенчество Московской горной академии. Фамилии и судьбы преподавателей я за два года работы над этой книгой худо-бедно восстановил – кого смог, конечно. Примерно половину, если честно, остальных время успело стереть.

А за студентов я даже не брался, прекрасно понимая объемы этой работы и непомерность подобной задачи. Как бы я не любил выводить людей из темноты, я не готов потратить на это лет 10-15 своей жизни.

Поэтому все, что я разрешаю себе – иногда, когда книга не пишется, я увеличиваю фотографию и рассматриваю лица этих двадцатилетних ровесников века. Таких непохожих и одновременно – пугающе похожих на своих сегодняшних сверстников, гомонящих сейчас за стенкой моего кабинета в аудиториях и коридорах, ограниченных теми же самыми стенами.

Девушек переодеть и накрасить, с парней снять фуражки и шинели, надеть толстовки и синтепоновые куртки – хоть сейчас в аудиторию.

Я всматриваюсь в лица, в каждое отдельно, и гадаю – кто ты? Вот ты, ушастый в кепке справа – какая судьба тебе выпала? А ты, красавица в шарфе? Как обошелся с тобой двадцатый век?

Среди этих лиц – герои моей книги. Где-то в этой толпе – бывший кухаркин сын Ильичев и бывший красный командир Языков, будущий председатель Профстудкома Сергей Федоров и будущий комендант общежития Боря Некрасов, который еще даже не женился.

Может быть – они где-то здесь.

Или здесь. Я не настолько хорошо знаю их лица, чтобы угадать.

Под ежащейся девушкой сидит, похоже, Костя Чепиков, о котором речь впереди, но это опять-таки, только предположение.

Нет, кого-то я, разумеется, опознал. Трудно, например, не опознать Тевосяна после того, как изучил несколько десятков его фотографий. Вот он, в центре, в папахе.

А вот Алексей Блохин, как всегда – в очках.

Лисья шуба по соседству навевает подозрения всем, знакомым с историей коммуны, объединившей две комнаты в общежитии, но облаченный в шубу студент ни на кого из жильцов этих комнат не похож.

В общем, опознанных единицы. Практически все молодые люди с фотографии так и останутся для меня неизвестными. По самой простой причине – даже тех, кого я знаю, я знаю только по фамилиям.

И почти никогда – в лицо.

Даже те, кто прожил не самую рядовую жизнь, не всегда могут похвастаться фотографиями в Сети. Где-то здесь, например, студент металлургического факультета Леня Миллер, сменивший в 1926 году Бориса Некрасова на должности коменданта студенческого общежития в Старомонетном переулке.

Миллер закончил МГА в 1929 году, после выпуска работал инженером на Кольчугинском заводе, с первых же дней занялся изобретательством. Один из первых разработчиков биметаллов. В начале 1930-х годов, в условиях тотальной нехватки меди в советской промышленности, стал известен как изобретатель способа производства биметаллической (медно-железной) проволоки. Вот что писали о нем центральные газеты:

«Массовое производство биметаллической проволоки для электропроводов начинается в СССР впервые. До сего времени неизвестен был способ приготовления этой проволоки. Способ этот недавно был найден молодым инженером-коммунистом Кольчугинского завода тов. Миллером. Первая партия проволоки (6 тонн) при испытании показала прекрасное качество. Стоимость тонны проволоки — 779 руб.— на 370 руб, дешевле заграничной. Тов. Миллер передал изобретение заводу, а полученную премию передал на культнужды».

С первого дня Великой Отечественной войны Леонид Евгеньевич Миллер - на фронте, был отозван из действующей армии как необходимый в промышленности специалист. После войны, в 1952 году - лауреат Сталинской премии «за разработку и освоение производства металла высокого качества». Награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени, медалями.

Работал в Главцветмете, Госплане и Государственной комиссии по науке и технике СССР. Последнее место работы - главный специалист отдела цветной металлургии Госплана СССР. Персональный пенсионер, скончался в октябре 1984 года на 81 году жизни.

Ни одной его фотографии так и не нашел. Миллером может оказаться кто угодно.

Может быть этот – с портфелем под мышкой? Или вообще тот, что дернулся и оказался не в фокусе.

Кто вы, уравненные в статусе студента парни и девчонки, кто из вас какой жребий вытащил в великие и страшные годы, выпавшие вам?

Немногочисленные девушки – кто вы? Может быть, одна из вас - Фаина Рабинович, уроженка местечка Попеляны Ковенской губернии? Как раз в 1920-м поступила, на фотографии должна быть.

Закончила геологический факультет МГА, три года работала начальником партии в Ленинградском геологоразведочном институте цветных металлов.

Первая женщина-геолог среди исследователей Чукотки и Магаданского края. Участница легендарной Второй Колымской экспедиции, открывшей миру колымское золото – об этих Колымских экспедициях отдельную книгу надо писать.

Там же, в Колымской экспедиции, Фаина Климентьевна познакомилась с будущим мужем, Сергей Владимировичем Новиковым.

Поженились, стали жить. Фаина руководила Гербинской и Мылгинской геологопоисковыми партиями, была главным геологом Омолонской экспедиции, которую возглавил ее муж.

Вскоре после Омолонской экспедиции их и возьмут – вместе, вдвоем, в Оротукане по дороге в Магадан.

Несколько месяцев оба под следствием в Магаданской тюрьме, оба обвиняются во вредительстве. Удобно, если не расстреляют, а дадут срок – и вести никуда не придется.

Оба освобождены после назначения нового начальника Дальстроя и начавшегося после этого пересмотра заведенных дел о вредительстве. Вот только Фаину освободят после смерти полугодовалого сына, погибшего без материнского молока.

Они уедут с Колымы в Ленинград, вместе устроятся работать во Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт с неприличным по нынешним временам сокращением ВСЕГЕИ.

А через два года начнется война. Сергей в 1941 году уйдет добровольцем на фронте, и погибнет в 1944-м, при освобождении Молдавии. Фаина после начала войны потеряет второго ребенка, умрет от голода в блокадном Ленинграде.

Но это все будет потом.

А пока все стоящие, сидящие и лежащие на этой фотографии – будущие.

Будущий сатирик Дыховничный и будущий посол Шаронов. Будущий лауреат трех Сталинских премий академик Белов и будущий гидрогеолог Силин-Бекчурин, автор монографии «Подземные воды Северной Африки». Будущий Герой Соцтруда Панчев, выгребавший уран с территории будущей ГДР для Атомного проекта и будущий ректор МИФИ Ланда, водрузивший до этого рубиновые звезды на башни московского Кремля.

Но больше всего здесь будущих инженеров: горняков, металлургов и геологов.

Обычных, незнаменитых, ничем не примечательных инженеров.

Рабочих лошадок советской индустрии, которые будут тянуть страну через все беды и напасти, выпавшие ей и ее народу в то страшное и великое время, едва не порвут себе жилы – и все-таки вытянут и осилят.

Как братья-близнецы Владимир и Константин Альбокриновы, которые тоже где-то здесь.

В прошлом - бойцы Красной армии, дравшиеся против Колчака, в настоящем – студенты горного факультета Горной академии, в будущем – горные инженеры.

Два обычных инженера с обычными для того времени биографиями, которые даже в Википедии выкладывать бесполезно – снесут за «незначимостью персоны».

Владимир по окончании МГА направлен в трест «Уралнефть». Работал на разведке нефтяных площадей на Урале, в Чусовских городках Пермской области, а также в районах Чердынь, Ишимбаево, Каировка в Оренбургской области, в Сызрани.

Арестован в Куйбышеве 11 сентября 1937 вместе с группой геологов-нефтяников, два года находился под следствием. Дело прекращено 5 сентября 1939 «за недоказанностью преступления».

После освобождения принят на работу в трест «Главуглеразведка» начальником производственно-технического отдела. В июле 1941 призван в армию, участвовал в боях на Волховском и Северо-Кавказском фронтах.

После войны работал в «Главуглеразведке», Госплане. В дальнейшем руководил бригадой технической помощи в ГДР, позже был советником в КНР. Скончался в 1969 г.

Константин, как и брат, начинал в тресте «Уралнефть». В 1932-1934 — ассистент кафедры геологии нефтяных месторождений Московского нефтяного института. В 1934 направлен в трест «Майкопнефть» начальником геологического отдела. С 1937 года — главный геолог, а позже заместитель управляющего трестом «Крымгазнефть» в городе Керчь.

Арестован в Керчи 19 июля 1938, осужден по ст. 58, п. 6, 10. Освобожден в 1940-м и восстановлен на работе в тресте «Крымгазнефть».

С началом войны переведен начальником геологического отдела в «Саратовнефтьгаз». Позже стал главным геологом объединения, в этом качестве принимал участие в открытии ряда нефтяных и газовых месторождений Саратовского Поволжья, разрабатывая «Второе Баку». В 1953 г. переведен на работу в Госгортехнадзор при СМ СССР.

Скончался в 1959 г. Похоронен на старом кладбище деревни Малышево, сельское поселение Кузнецовское, Раменский муниципальный район, Московская область.

Но все это будет потом, а пока…

И пока мы в 1922 году.

Ректор Артемьев бежал за границу, надо выбирать нового ректора, хотя зачем, академию все равно собираются закрывать, переводиться надо, наверное, куда-нибудь, хотя куда – всех закрывают. В общем, будущее туманно, в аудитории холодно, а тут еще зачем-то всех выгнали во двор – фотографироваться…

Альбомы старых фотографий,

Странички детских дневников,

Обрывки судеб, биографий,

Где дружба, ненависть, любовь.

Вполне возможно завтра некто

Над ними деланно зевнет,

Довольно миленькое ретро,

А это был двадцатый год.....

(в главе использованы стихи Н. Олева)

___________

Это отрывок из моей книги "Люди со старой фотографии". Книга, кстати, бесплатная, поскольку пишу я ее в первую очередь для себя. Но если есть желание - можете полюбопытствовать - https://author.today/work/99947

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Фейсбук - https://www.facebook.com/BolsaaIgra/

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

О работе

Я работаю в компании, занимающейся добычей полезных ископаемых, если точнее - полиметаллов.

Рудник на стадии затухания, осталось порядка 5-6 миллионов тонн запасов при годовой производительности 1.8 млн тонн. По этой причине настроения у персонала по большей части упаднические, во многом этому также способствует то, что предприятие градообразующее.

Компания занимается(или пытается сделать вид, что занимается) поддержкой местных кадров, разработаны программы по выплатам работникам за лояльность и прочая чепуха.

Я работаю специалистом по планированию горных работ. Вообще, по образованию геолог, однако вакансии в геологический не было, поэтому пошёл в планировщики. Не жалею, должность очень интересная, вовлечен во все процессы по добыче - от проходческих работ до выдачи руды на поверхность. Работа мне нравится, хоть и нужно постоянно быть на связи, постоянно решать вопросы будь ты на работе или дома.

Как я уже говорил, запасы заканчиваются, рудное поле уменьшается, соотвественно сужается фронт горных работ, поэтому с планированием медленно, но верно все хуже и хуже. Если при нормальном технологическом процессе проходка и бурение идёт чередом в разных местах, то у нас за бумером(282) уже следом залетает соло(DL410), ну а за ней уже соответсвенно зарядная машина.

Работаю я чуть больше трёх лет, поэтому с удивлением слушаю рассказы старожилов о том, что в былые времена буровая установка могла заехать в камеру и бурить её весь месяц без переездов, в нынешних условиях она переезжает по два раза каждую неделю.

Планирование у нас разделено между специалистами по направлениям - добыча и закладка, проходка и бурение+взрывы. Точно так же разделена структура по персоналу - участки разбиты не по рудным телам, жилам и залежам, а по направлению работ - участок очистных и закладочных работ, горнопроходческих и так далее.

В работе пользуемся продуктом Deswik CAD и Sched. и конечно Экселем, куда без него. Планирование разбито на краткосрочное, долгосрочное(силами рудника) и перспективное(до конца отработки запасов - это уже в «верхах» компании). Моей задачей является работа по недельному планированию, месячному планированию и обобщенно без детализации трехмесячный план работ по моему направлению.

Кем работаете вы? Вам нравится ваша нынешняя работа?

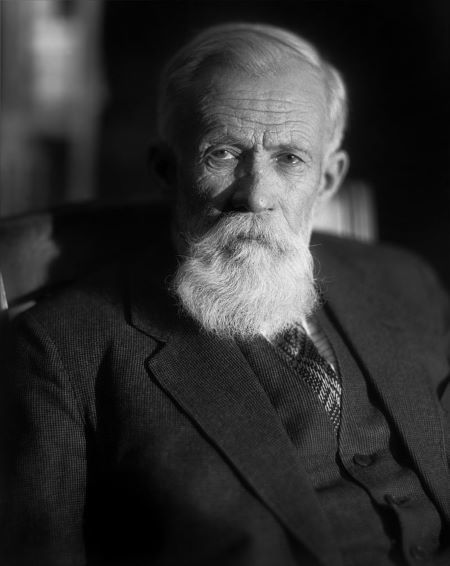

Как в 1920-х абитуру в институт зазывали

Работая над книгой "Люди со старой фотографии", нашел очень любопытный текст - рекламную листовку Московской горной академии 1924 года, написанную, как я понял, под приёмную кампанию этого вуза.

Редкий в истории пиара случай - известен автор этого текста. Райтером на "приёмке" сработал проректор МГА Владимир Обручев. Да, да, тот самый - академик, Герой Соцтруда, кавалер множества орденов и лауреат кучи премий.

Его обращение к райтерству, впрочем, совсем не удивительно - к тому времени автор "Плутонии" и "Земли Санникова" уже был известным в стране писателем-фантастом, так что сработал, можно сказать, по специальности.

Вот текст листовки:

"Юноша, ищущий высшего горного образования, может выбрать тот факультет, который соответствует его склонностям и способностям.

Если его интересует древняя история нашей Земли, тайны строения ее лика и развития органического мира, образования морей и материков, гор и долин, пустынь и вулканов; если его влечет мир камней с его своеобразными красотами и кочевая жизнь в поисках геологических документов — он поступит на геологоразведочный факультет.

Если его привлекают недра Земли с их богатствами, тяжелая и обильная опасностями ответственная служба рудничного инженера; многоэтажные подземные лабиринты, полные таинственного мрака; упорная борьба с врагами рудокопа — подземной водой, пожарами, взрывами, сбросами и сдвигами, прерывающими месторождение, он выберет горнорудничный факультет.

Если же ему больше нравятся муравейники заводских зданий, дышащие жаром печи, переваривающие руду, огромные домны, изрыгающие огонь, подобно вулканам, гигантские валы, молоты и прессы, обрабатывающие раскаленный металл, — он пойдет на металлургический факультет".

Обратите внимание, как изменился за эти годы, простите на грубом слове, смысловой посыл текста. Сейчас во всех без исключениях вузах в приёмную кампанию в текстах безальтернативно доминирует тезис: "Приходи к нам, у нас тебе будет хорошо".

Сравните сегодняшнее "Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем" с тогдашним "Тебе будет больно и трудно, но ты потом много что сможешь делать".

______________

Это отрывок из моей книги "Служба забытых цитат".

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Фейсбук - https://www.facebook.com/BolsaaIgra/

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Пы.Сы. Если вам нравятся мои тексты вы можете опробовать новую фичу Пикабу: донат автору. Для этого нажмите на значок Сбербанка рядом с моим ником. Адресата не пугайтесь.

Как добывают золото сейчас? (Видео)

Заделал ролик о том как в наше время добывают золото. Все не то чтобы - непросто, а чертовски сложно. Парням из Селигдара спасибо за терпеливое объяснение секретов мастерства)

Камень-ножницы-бумага! Раз-два-три!

Приглашаем вспомнить детство, а заодно проверить свою удачу. Победителям — промокод на скидку и награда в профиль.

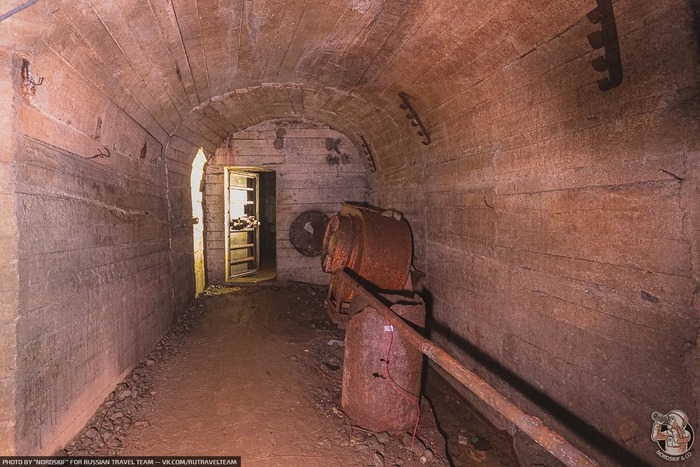

"Бункер" на заброшенном горизонте старой шахты (-150 метров) Откуда он здесь взялся и что это такое на самом деле?

Уральские недра. Сто пятьдесят метров под землёй. Темные тоннели второго горизонта старой шахты. Пройденные ещё в советские годы тоннели уходят куда-то в бесконечную темноту.

Наша маленькая группа уже восьмой час находится под землёй и пытаясь составить хотя бы примерную карту запутанных подземных тоннелей. Только вот кажется, что мы ходим кругами. Внезапно, в конце одной из развилок Тимофей замечает металлические ворота.

Времени до расчётного времени выброски остаётся немного (не стоит заставлять ждать людей которые являются твоей "аварийной командой на поверхности), но мы решаем дойти до подозрительной двери, прежде чем двинуться обратно к выходу…

Створы защитной секции открыты. Ветка узкоколейной железной дороги скрывается за воротами. Это может показаться удивительным, но за воротами оказывается небольшая горная выработка с сооружением крайне похожим на бункер (убежище), очень похожим на те защитные сооружения гражданской обороны, что раньше строили под ключевыми объектами.

Но то, что мы видим перед собой не является ни бункером, ни защитным сооружением гражданской обороны в типичном представлении.

Но, тогда, что это за сооружение?

По-сути своей "шахтная камера-убежище" — это обыкновенный КАВС, но определенным образом укрепленный с использованием технических решений применяемых в тех же ЗСГО.

Камера аварийного воздухоснабжения (КАВС) — помещение которое служит для хранения резервных самоспасателей, а также одновременно является камерой ожидания и убежищем на случай аварии. Оборудуется скамьями, переносными средствами пожаротушения и аптечкой. В КАВС проведены трубопроводы воды и сжатого воздуха. Вход и выход из камеры осуществляется через тамбур, который закрывается герметичной дверью в случае аварии.

Т.е. задача таких сооружений не защита работников шахты от атаки извне (сотни метров породы над головой даёт как минимум иллюзию защищенности), а защиту шахтёров от опасностей, которые таятся в самой шахте: от выбросов опасных газов или задымления при пожаре.

Такие камеры-убежища располагается на некотором отдалении от особо опасных участков, но с тем расчётом, чтобы шахтёру хватило срока действия «самоспасателя» добраться до укрытия выполняющее роль коллективного-изолирующего противогаза. (дымогазоубежища)

В нашем случае, конструктивно, камера-убежище представляет собой укрепленный толстым слоем армированного бетона участок штрека отделенной от остальной части выработки тамбуром с двумя гермодверями.

Внутри находятся запасы воды, резервные «самоспасы» и по всей видимости находилась регенеративная установка. (она очищает воздух от двуокиси углерода и насыщает его кислородом). Но мы можем лишь предполагать организацию вентиляции в данном убежище исходя из имеющий аналогов, так как в нашем случае укрытие находится на заброшенных, выработанных участках рудника и частично разобрано.

Например, улитка вентиляционной установки демонтирована и валяются прямо у входа. Общее состояние у сооружения — довольно удручающее.

Стоит обратить внимание на закладные для кабеля на стенах. Автономного источника электроснабжения в убежище не было и оно питалось от общей энергосистемы шахты. В настоящее время провода и прочий цветной металл на всём заброшенном участке шахты срезан.

За этой дверью, по всей видимости располагалась воздушная камера, куда подходила труба со сжатым воздухом.

Мой пост не претендует на академичность, так как в силы крайней редкости и специфичности объекта не исключаю, что могу ошибаться в определенных аспектах.

В стандартизированном виде КАВС выглядит как на картинке ниже. И упрощенно, скорее всего следует относить к шахтным убежищам те капитальные КАВС, которые построены по схожим с обычным защитными сооружениями принципам.

На сегодня всё. Надеюсь было интересно. По возможности постараюсь ответить на вопросы комментариях. Спасибо за внимание!

Мы социальных сетях: