Великая цель и эпичные приключения

Шуточный пересказ одного из этапов жизненного цикла плоского паразитического червя Leucochloridium paradoxum, промежуточным хозяином которого являются улитки янтакрки (Succinea putris).

Предыдущие комиксы можно найти здесь:

https://vk.com/mantiss_observatory

Дождевые черви

Самоизолировавшись в чужом городе, я чуть не повесилась со скуки, но вовремя увлеклась идеей минимизации производимых отходов. Дождевые черви - это такие небольшие биореакторы, которые перерабатывают органику в плодородную почву. На свалках органика гниёт анаэробно, и это печальбеда для атмосферы, ибо много дряни туда выделяется. При компостировании такой ерунды не происходит. А ещё черви - прикольные такие питомцы, по уровню вовлечённости владельца в их "эксплуатацию" напоминающие аквариумных рыбок на минималках.

Короче, покажу своих. У меня живут породистые черви, европейские выползки. Официально они называются "дендробена венета". У меня в комнате стоит вермикомпостер, куда я отправляю чайную заварку, кофейную гущу и макулатуру (и почти любые растительные отходы, но их сильно меньше). По влиянию на микроклимат дома - примерно как горшок с цветами.

Вообще он состоит из двух ящиков, но второй сейчас некрасивый, я его собираюсь немного переделать. Всего три ящика, один пустой в шкафу лежит, потом понадобится, когда один из ящиков заполнится. Сверху дёрновый слой из ржи и овса (его можно подстригать и траву отдавать снова червям, а можно использовать как зелень-для-котика), под него укладываю корм для червей. Корни растений - жильё для полчищ симбиотических червям микроорганизмов, но дёрн - совершенно необязательный для компостера элемент. У большинства червеводов компостеры укрыты не травой, а тряпочкой.

Если убрать часть дёрна, то червежильё выглядит вот так:

Смотреть там особо не на что, поэтому покажу своих питомцев. Начну со взрослых. Хотела бы я сказать, что ни один червь не пострадал при съёмках, но каким-то двум червям я здорово обломала совместное времяпровождение... выпустила их обратно, но смогут ли они оправиться от пережитого шока? Я случайно, короче.

Дендробены мускулистые, тёмные и, как и все дождевики - полосатые. Безглазая голова у них на более тёмной стороне червя, хотя ползают они и головой вперёд, и хвостом.

Групповой портрет.

Возвращённые в привычную среду обитания, черви очень быстро ныряют в субстрат: и вспышка их бесит, и пожрать охота после фотосессии, и влажность там повыше и поприятнее.

Просто две фото с разницей в 20 секунд.

(бледно-синие - это те, которые брюшком вверх. не знаю, почему, но нижняя половина червя сильно отличается цветом)

А вот младшенькие. Двое постарше (пять недель), двое помладше (три недели).

Внутри малышни видны чёрные комки - это у них в кишечнике. Да-да, они такие маленькие, что местами прозрачные. Чем младше червь, тем более он прозрачный.

PS: что ещё рассказать про дождевых червей?

PPS: извините за нефотошопленные фотки. Хотелось поскорее показать питомцев))

Про оазис Ширмахера (Антарктида)

Всем привет!

В прошлый раз я рассказывал о нашей летней прогулке к ледовым пещерам во время вылазки за сине-зелеными водорослями. О сине-зеленых в следующий раз, а пока расскажу о озерах на нашем оазисе в которых обитают эти водоросли и не только они.

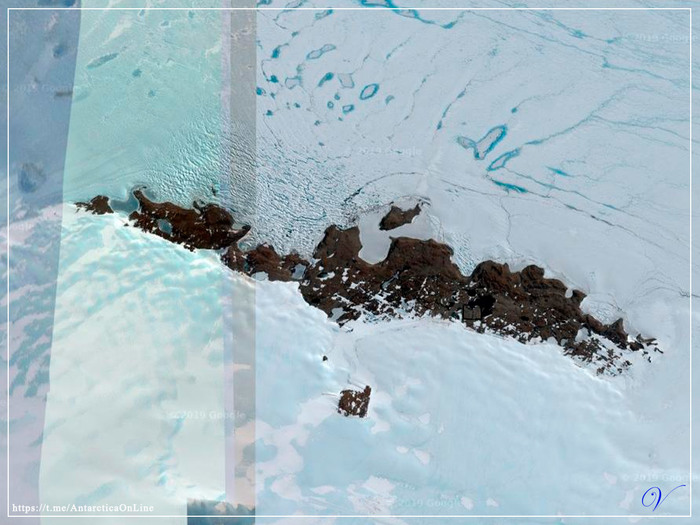

Наш оазис представляет собой структурно-денудационный мелкосопочник со средними высотами 120–150 м, который находится на границе между ледовым щитом и шельфовым ледником. По факту наш оазис — это береговые скалы Антарктиды. Перед ним на мелководье шельфовый ледник, а за ним материковый купол Антарктиды.

Во время последнего поздне-валдайского оледенения (24–15 тысяч лет назад) оазис Ширмахера перекрывался тонким ледниковым полем толщиной 100–150 метров, которое сочленялось с северной стороны с мощным 500–600 метровым шельфовым ледником.

Результаты радиоуглеродного датирования и диатомового анализа донных осадков озёр показали, что перед последним ледниковым максимумом в оазисе существовали мелководные пресноводные озера с диатомовой флорой; повторное заселение оазиса диатомовой флорой началось 7000–6000 лет назад.

Примерно 10 000 л.н., в период начала глобального потепления, в голоцене, оазис начал освобождаться от ледяного покрова, и на его поверхности стали образовываться озёра. В разные периоды голоцена скорость дегляциации изменялась. Так, например, в период 7–4 т.л.н. скорость дегляциации значительно замедлилась и ускорилась примерно между 4–2 т.л.н.

По мере освобождения оазиса от льда, ввиду изменения рельефа оазиса, меняется гидрологическая карат оазиса. Некоторые озёра из-за прекращения поступления талой воды с купола пересыхают. Их хорошо видно на спутниковых фотографиях по оставшимся после них террасам, обрисовывающим старые берега озера. Кстати, террасы образуются в результате давления 2-3х метрового льда озера на камни вдоль береговой линии из-за весеннего понижения уровня воды после образования первых ручьев из озера.

Так на фотографии красными стрелками помечены террасы почти высохшего озера, остатки которого видны под горой. На него указывает белая стрелка. На текущий момент остатки озера существуют за счет таянья наметенного зимой снега. Возможно, ранее водопад, который помечен синей стрелкой, не существовал или на его месте была ледяная пробка. И по этой причине уровень воды на высохшем озере был выше, и оно соединялось с озером «Длинное». Сейчас там течёт река.

Ранее, 10–20 лет назад, озеро «Верхнее» имело более высокий уровень. Каждую весну происходил сброс озера «Верхнее», т.к. пробивалась ледяная пробка в месте, которое отмечено синей стрелкой. По мере отступления купола открылся гребень, из-за которого большая часть талой воды стала попадать сразу в озеро «Поморник» или в озеро «Ледяное». Из-за сокращения поступающей воды озеро перестало сбрасывать воду и изменило тип на «land locked».

На фотографии ниже приведен еще один пример того, как некогда прилегающее к ледовому куполу эпиглициальное озеро начало высыхать и впоследствии разбилось на две части. Левое озеро стало «land locked», а правое высохло и перестало существовать.

На текущий момент на оазисе существует 120 озёр. И надо отметить, что нам очень сильно повезло, т.к. рядом с нашей станцией огромный запас «питьевой» воды, что существенно сокращает энергозатраты на обеспечение жизнедеятельности станции. Каждую неделю к нам за водой приезжает машина с аэродрома за 1 кубом воды, т.к. проще проехать 60 км чем топить 3 куба льда.

У Индийской станции «Maitri» дела в этом плане несколько хуже. Они берут питьевую воду из озера «Зуб» и сбрасывают обратно в него очищенную сточную воду. Но, не смотря на их хорошую очистку воды, и веру в самоочистку озера, наши учёные не рекомендуют пить сырую воду из него в виду бурной жизни в нём. У нашей станции до подписания договора об Антарктиде, сброс всех отходов был в озеро «Глубокое», теперь туда сбрасывается только прошедшая очистку вода, но последствия этой антропогенной нагрузки на озеро сказывается до сих пор.

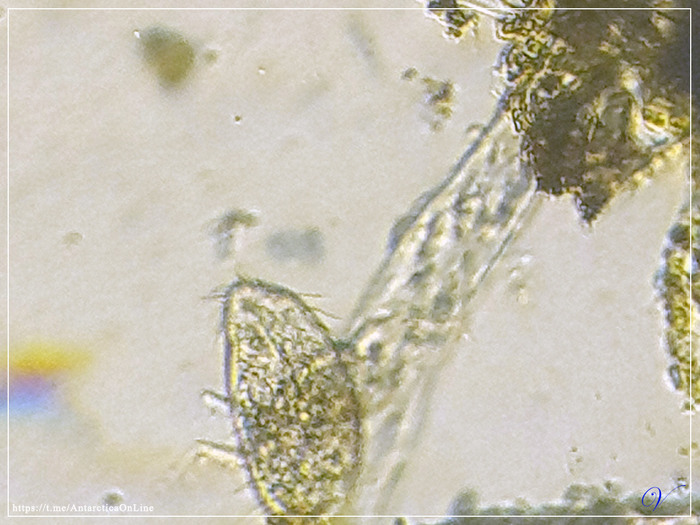

В его водах я нашел этих милых беспозвоночных созданий «Коловратка» и «Тихоходка»

Коловратка рыжая и лежит вдоль нижней границы кадра. А тихоходка сидит у ее хвоста и пытается ползти вверх. Коловратка названа так, потому что у нее спереди крутится два диска с ресничками, что хорошо видно на видео (на моём канале «Антарктида On-Line»). Возможно, у неё гидравлическая трансмиссия, т.к. когда крутятся диски с ресницами в ней что-то сжимается. Хотя, быть может, она так ест то, что принесла вода.

Тихоходки вполне оправдывают свое название, потому как остальные носятся как москвичи в метро. На фотографии ниже типичный представитель «шустра». Этого зверюшку я пока опознать не смог. Буду признателен, если кто поделится знанием, кто это такой.

Кстати, тихоходки весьма живучие создания. В состоянии анабиоза их метаболизм падает до 0,01% а содержание воды до 1% от нормального, и их поверхность покрывается восковой оболочкой. В таком состоянии они выдерживают нагрев до 100°С в течение часа. А недавно тихоходки провели в открытом космосе 10 дней, а по возвращении на MKC большая их часть вернулась к нормальной жизни.

Ротовые органы тихоходок — это пара острых «стилетов», служащих для прокалывания оболочек клеток водорослей и мхов, которыми тихоходки питаются. Но об этих обитателях наших водоёмов в следующий раз.

Всем спасибо за внимание, и хорошего времени суток.

Ps: Заходите на мой канал «Антарктида On-Line», там все свежие новости со станции Новолазаревская.

Литература:

«Изменения природной обстановки и диатомовая флора в оазисе Ширмахера (восточная Антарктида) в конце позднего неоплейстоцена и в голоцене». д-р геогр. наук С.Р.ВЕРКУЛИЧ1, канд. геол.-минерал. наук З.В.ПУШИНА1, проф. А.ТАТУР2, д-р геол.-минерал. наук Д.А.ГИЛИЧИНСКИЙ3 , канд. геол.-минерал. наук А.А.АБРАМОВ3, проф. М.МЕЛЛЕС4

Фотографии мои и карты Google.

Скорпион... ну почти).

Маленькая точка отделилась от пятнышка лишайника и, сместившись на несколько сантиметров, "потерялась" в разломе коры. Внимательно всматриваюсь в осиновую чурку, валяющуюся рядом с поленницей - ничего не вижу. Поднимаю полено и подношу поближе к лицу, солнце осветило деревяшку и маленькая точка сдвинулась снова, перебираясь с освещённого участка в тень. Страшный и опасный хищник притаился в засаде - мощные длинные клешни распахнуты как капканы, готовые захлопнуться на теле зазевавшейся жертвы, или отогнать непрошенного гостя, передняя бронированная часть тела развёрнута навстречу опасности, прикрывая мягкое незащищённое брюшко. Хищник ждёт и его ожидание не сулит ничего хорошего проходящим мимо... Вот только размером он не больше пары-тройки миллиметров и страшен ложноскорпион только в объективе фотоаппарата).

Альтернативный интеллект головоногих

Разве вас сможет удивить какая-то ещё новость о головоногих, после того, что у них синяя кровь и три сердца? Сможет!

В мозге осминогов 14 долей!

А еще головоногие умеют играть!

Они толкают по аквариуму баночки с помощью струи воды из сифона (воронки) или отбрасывают шарики, которые им предлагает человек.

Различные особи имеют различные темпераменты. Некоторые стеснительны, другие дерзкие, одни любознательны, а другие — агрессивны. Из-за этой индивидуальности люди, которые взаимодействуют с ними, в море ли или в аквариумах или же в лабораториях склонны давать им имена — что обычно больше присуще нашему отношению к млекопитающим, таким как дельфины и шимпанзе.

Наравне с самыми «продвинутыми» видами млекопитающих и птиц головоногие способны к одной из высших форм обучения — подражанию. Еще в 1990-х было показано, что осьминог, наблюдавший за тем, как его сородич в соседнем аквариуме обучается выбирать предмет определенного цвета, впоследствии, решая эту задачу самостоятельно, выбирал предмет того же цвета, что и «учитель». Этот эксперимент с осьминогами подвергался критике как недостаточно строгий, однако недавно ученые убедительно продемонстрировали обучение по подражанию и у других головоногих — каракатиц.

Головоногие различают работников аквариумов и относятся к ним по-разному. Могут становиться ручными.

Они поддаются дрессировке, имеют сравнительно хорошую память, различают геометрические фигуры, например, маленький квадрат отличают от более крупного; прямоугольник, поставленный вертикально, отличают от прямоугольника, поставленного горизонтально; круг отличают от квадрата, а ромб отличают от треугольника. Находят и запоминают выход из лабиринтов. Они крадут улов у рыбаков и легко добираются до лакомства, запертого под закручивающейся крышкой или даже в бутылочке с защитой «от детей» — задача, не всегда посильная и для взрослого.

Интересно, что щупальца осьминога очень самостоятельные и снабжены нервными центрами. Каждое щупальце осьминога действует так, будто обладает собственным независимым разумом и намерениями. Если одно из них ампутировать в лаборатории (осьминог способен отращивать утраченные конечности, так что эта процедура несколько менее варварская, чем кажется на первый взгляд), то это щупальце продолжит реагировать на раздражители в течение следующего часа. Оно может уползти, если захочет. Или удерживать нравящиеся ему предметы и отталкивать неприятные. Но несмотря на то, что восемь конечностей осьминога действуют независимо друг от друга, ему как-то удается в них не запутаться.

Помимо мыслящих щупалец, головоногие также имеют отличное зрение, краткосрочную и долгосрочную память и легко обучаются. Некоторые их виды даже пользуются орудиями. Неоднократно наблюдалось, как в дикой природе осьминоги используют камни для защиты входа в жилище, а некоторые из этих моллюсков превращают скорлупу кокосов во временное укрытие.

Некоторые осьминоги готовы взаимодействовать с вами. Они могут протянуть к вам свою конечность и коснуться вашей руки. Они будут исследовать объект, который вы им покажете, создавая впечатление, что они его внимательно изучают. В это время они будут наблюдать за вами своими большими, движущимися глазами. Опять же, такое поведение мы связываем с дельфинами и собаками — но не с рыбами и уж точно не с существами вроде морских ежей и моллюсков. Так же учёные выяснили, что каракатицы способны считать лучше детей и макак.

В эксперименте, который организовали Цани Ян и Чуаньчинь Чао из Национального университета Цинхуа в Тайване, участвовали 54 выведенные в неволе каракатицы в возрасте одного месяца. Ученые определяли способность каракатиц оценивать потенциальную добычу: креветок, крабов, рыб.

Столкнувшись с разным количеством живых креветок, каракатицы выбирали вариант, где добычи было больше. Исследователи обнаружили, что на решение не влияла плотность группы, а также, что решение отнимало у каракатиц больше времени, когда число креветок было больше. По словам авторов, это показывает, что каракатица действительно считает креветок, а не просто оценивает их численность на первый взгляд.

Аналогичные исследования, проведенные с детьми в возрасте одного года, показали, что они могут отличать группы с одним и двумя или двумя и тремя предметами, но не больше. Макаки-резусы были способны определять количественные различия, когда в сравниваемых группах было не более четырех предметов. Каракатицы превзошли этот рубеж, правильно делая выбор между группами из четырех и пяти креветок. Исследователи делают вывод, что эти моллюски «по крайней мере равны детям и приматам с точки зрения навыков счета».

Но если это разум, то он эволюционировал по пути отличному от нашего. Самые близкие общие предки человека и осьминога жили около 600 миллионов лет назад, в самом начале эволюции жизни. Их мозг состоит из множества долей и функционирует совершенно не так, как наш. Такой высокий интеллект развился в результате конвергентной эволюции. Несмотря на то, что многое в них остаётся неясным, вероятнее всего они были небольшими червеобразными существами, жившими в море. Это сильно отличает осьминогов от других животных, которых мы воспринимаем как разумных, таких как дельфинов, собак, попугаев и ворон, которые гораздо более тесно связаны с нами. По словам Питера Годфри-Смита, «если мы сможем установить контакт с головоногими как с разумными существами, то это произойдёт не из-за общей истории и родственных связей, а исключительно благодаря эволюции ума, которая произошла дважды. Это возможно наиболее близкий вариант чуждого нам разума».