Огромное значение в формировании архитектурного облика Александрии сыграло то обстоятельство, что город строился по общему генеральному плану практически с нуля. Одной из особенностей строительства было проведение нулевого цикла инженерных работ, во время которых по предложению ливийского инженера Гипонома была устроена целая сеть изливающихся в море каналов, названных «гипономами», по которым нильская вода могла поступать в дома городских жителей, предварительно очищаясь от ила и иных твердых частиц в специально устроенных отстойниках.

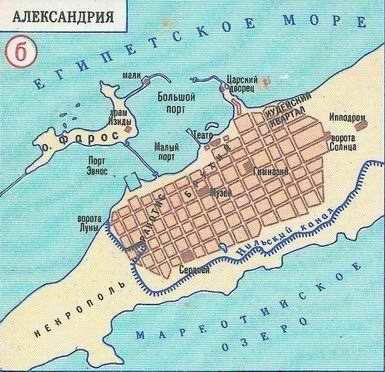

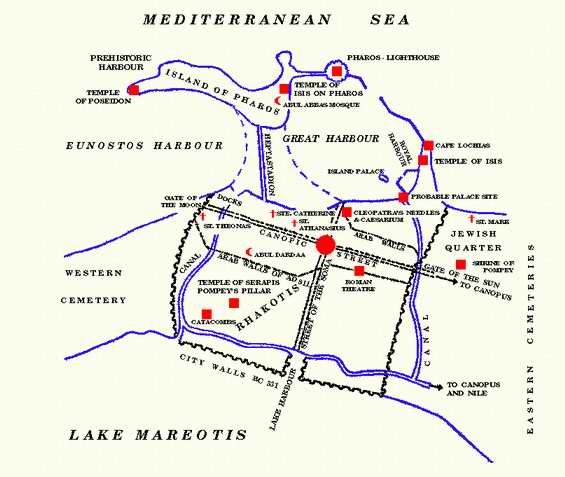

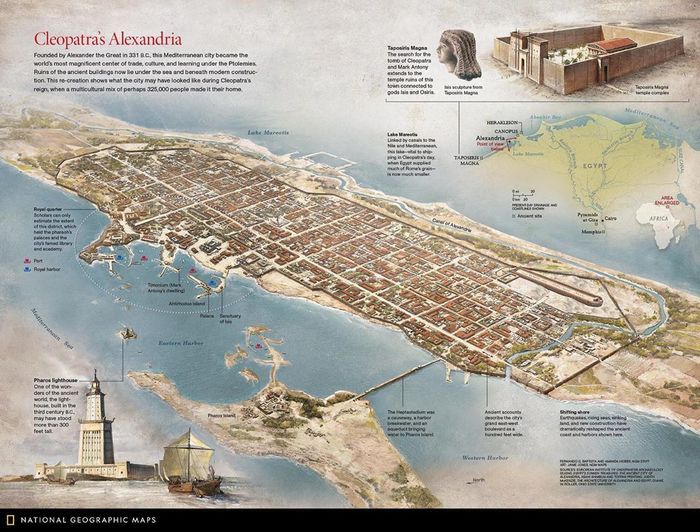

Местоположение города на песчаной косе между Средиземным морем и озером Мареут предопределило форму городу, которая, по утверждению античных авторов, напоминала хламиду или македонский военный плащ. Планирование городского пространства осуществлялось по системе архитектора Гипподама. Направление городских улиц выбиралось не только исходя из топографических особенностей местности – но также учитывало и направления господствующих ветров. Благодаря этому даже в летнее время климат Александрии являлся достаточно мягким, а воздух целебным, поскольку соседство двух морей наряду с открытостью города северным ветрам (етесиям) обеспечивало необходимую прохладу, не допуская застойных явлений в атмосфере и высокой влажности воздуха. Достаточно умеренному и здоровому климату способствовало также и то, что приходящиеся на начало лета разливы Нила, вода из которого поступала по каналам в озеро Мареут, не допускали заболачивания прибрежной полосы, предотвращая образования вредных и болезненных испарений.

План города, согласованный с Александром, предполагал наличие двух главных, расположенных под прямым углом, городских магистралей, каждая из которых пересекала город из конца в конец. Главная улица города тянулась с востока на запад от Ворот Солнца до ворот Луны и имела длину около семи с половиной километров. Ширина этой магистрали, предназначенной для проведения парадов и торжественных процессий составляла около 30 м, была окаймлена тротуарами и имела твердое мощенное покрытие. Другая главная городская артерия, пересекавшая город с юга на север, имела такую же ширину, но была разделена рядом деревьев на две широкие аллеи.

Таким образом, город был разделен главными городскими магистралями на четыре квартала. Внутриквартальные улицы располагались строго параллельно двум главным магистралям города, но ширина их составляла не более 6 – 7 м, что было вполне достаточно для обеспечения городского движения и являлось оптимальным в условиях достаточно жаркого климата Александрии. По видимому, за пределами городских стен первоначально находился пятый самый восточный квартал Александрии, где жила исключительно иудейская община города. Еще западнее, также за пределами городских стен, находился Ипподром. За восточной стеной города располагался Некрополь – город мертвых.

Одной из особенностей Александрии являлось и то, что все городские строения были выполнены из камня. Гранит и мрамор для наиболее ответственных сооружений, каковыми являлись комплекс царских дворцов и Маяк, ввозился в Египет из других стран.

Однако, наиболее интересные градостроительные решения были связаны с портовыми сооружениями Александрии, которая изначально замысливалась не только как административный центр Египта, но и морская крепость, способная и защитить город, и обеспечить ему военное и торговое господство на море. Но поскольку место выбранное для строительства города не имело удобной и естественным образом защищенной гавани, для ее оборудования требовалось проведение целого ряда серьезных и дорогостоящих инженерно-строительных работ, из которых первоочередными являлись строительство дамбы, соединяющей берег с островом Фарос, а также сооружение мола, ограждающего гавань от подводных скал, а также ила и песка, который в изобилии несут в море многочисленные рукава Нильской дельты.

Дамба длиною в семь стадий (около 1240 м), соединившая остров с материком, являлась ключевым элементом порта Александрии. Помимо того, что она обеспечивала сухопутное сообщение с островом, в том числе в период строительства Фаросского Маяка, дамба делила рейд на две гавани: западную Большую гавань и восточную Евност (Счастливого возвращения). Кроме того дамба служила также и водопроводом, по которому нильская вода подавалась на остров.

Однако, все эти инженерно-строительные и военно-технические решения требовали значительных материальных ресурсов и времени для своего воплощения. Понадобилось не менее трех десятилетий напряженной работы, прежде чем в 286 г. до н.э., после овладения Тиром, Сидоном и получения протектората над Союзом островов, господство Египта на море сделалось безраздельным. По видимому, именно после этого было принято окончательное решение о начале строительства одного из Семи чудес света – Маяка на острове Фарос, которое было завершено к 279 г. до н. э., явив при этом также чудо скорости возведения столь грандиозного сооружения, которое было осуществлено всего за пять лет.

Население и городское устройство.

Еще в момент основания города Александра предупреждали, что город им замысленных размеров будет весьма не просто заселить, а заселив – не легко станет поддерживать дружелюбные отношения между крайне разнородным населением огромного полиса. Однако, в первые годы существования, когда Александр воевал на Востоке, а Динократ на деньги собранные Клеоменом в Египте вел строительство города, эта проблема не ощущалась столь остро. В Александрию частично были переселены жители близлежащих населенных пунктов. Эллинское население Александрии составляли администрация, войско и руководители строительства города. Незначительную часть населения составляли иудеи, издавна проживавшие в Египте.

Однако, после неожиданной смерти Александра и разделения его империи между диадохами, Александрия де-факто сделалась столицей государства Птолемеев. Задачи, которые ставил перед собой Птолемей Лаг, а это были задачи не завоевания новых земель - но обустройства и эффективного управления страной, которая досталась ему во владение, безусловно, не могли быть решены тем населением, которое к тому времени проживало в Александрии. С одной стороны, Птолемею не хватало квалифицированных и верных ему управленцев – которые едва ли в достаточном количестве присутствовали в верном ему македонском войске. С другой стороны, он испытывал недостаток даже в неквалифицированной рабочей силе, поскольку не мог отрывать местное египетское население от земледелия – так как в противном случае утратил бы то единственное, чем к тому времени был богат Египет – пшеницу. Кроме того, ему постоянно требовалось пополнять кадровый состав своего войска и флота.

Последняя задачи отчасти решалась привлечением воинов эллинского происхождения из других стран, которым в Египте в качестве оплаты за службу в собственность предоставлялись земельные наделы. Эта же мера позволяла поддерживать силами тех же воинов-землевладельцев порядок и спокойствие на значительной территории страны.

Другим методом решения указанных проблем являлось насильное переселение жителей сопредельных государств во время немногочисленных завоевательных походов, предпринятых Птолемеем Лагом.

Кадры чиновников, управленцев, инженеров, ремесленников также собирались со всего эллинского мира, включая не только Грецию и Македонию – но и Кирену, Малую Азию, многочисленные островные государства.

Таким образом, в египетской Александрии к началу III в. до н.э. существовало три практически равновеликих по численности, но совершенно несравнимые по степени влияния этнических группы населения: египтяне, населявшие квартал Ракотис, эллины, живущие главным образом в царском квартале Брухейон и соседнем северо-западном квартале, примыкавшем к гавани Евност, а также иудеи, занимавшие преимущественно восточую часть города. Тем самым особую актуальность приобрел вопрос мирного существования многочисленного и разнородного по своим традициям, верованиям, культуре и языку населения огромного города.

Птолемей, который стремился перенять все лучшие установления Александра, сделал свой выбор в пользу сотрудничества с местными национально-религиозными элитами. Следуя этим курсом, Лагид стал привлекать к управлению государством не только греков и македонян – но и представителей египетского жречества. Одним из ближайших советников царя сделался египетский жрец Манефон.

Птолемей Сотер, намереваясь привлечь в свою столицу эллинское население, для которого одной из важнейших ценностей являлась полисная демократия, доверил написание законов Александрии третьему великому афинскому законодателю, каковым и являлся Деметрий Фалерский.

Впрочем, помимо эллинов, евреев и египтян в городе проживали представители многих других народов, которых привлекали возможность хорошо заработать торговлей и ремеслом, а также культурные богатства собранные в Александрии со всего эллинского мира.

Александрия как административный центр.

Конечно, богатства и красоты Александрии, не в последнюю очередь имели своим источником исключительно привилегированное положение столичного города, в котором пребывал огромный бюрократический аппарат. Велик был и воинский гарнизон Александрии, насчитывающий несколько десятков тысяч пеших и конных воинов. Во всяком случае известно, что во время великого торжественного шествия, в начале царствования Птолемея II, в Александрии находилось 57 600 пехотинцев и 23 200 всадников.

Огромная численность бюрократического аппарата объяснялась не только размахом царского двора – но также и тем, что Александрия являлась тем единственным центром, где решались не только политические, но и все финансовые, земельные, хозяйственные, судебные, военные и прочие вопросы государства. Поскольку Птолемей Сотер стремился соединить воедино полисную демократию и монархическое устройство страны – система управления государством оказалась столь сложной, что в ней оказались неприменимы в чистом виде ни приемы демократического управления (основанные на принятии решения с согласия или от имени большинства граждан), ни тиранические методы единоличного управления. Объем информации и количество неотложных дел были таковы, что уже ко времени совместного правления Птолемея Сотера и его сына Филадельфа «эти цари, - по свидетельству Аристея, - управляли всем при посредстве указов и с великой осмотрительностью». Это само по себе вело к чрезвычайному умножению бюрократического аппарата, включавшего в себя и самых обычных писцов, и далее - всевозможных хранителей, распорядителей и пр. и пр.

Таковая процедура неизбежно приводила к тому, что «обычно те, кто добивается быть допущенным пред царем по важным делам, ждут пять дней, а послы царя или больших городов с трудом добиваются придворного приема на третий день». Вследствие этого в городе постоянно существовала огромная группа временных жителей, не занятых ничем, кроме ожидания решения своего вопроса, и не ищущих ничего, кроме удовольствий и зрелищ. Видимость такой беззаботной жизни привлекала в город не только многочисленных авантюристов, но и утомленных тяготами повседневной жизни сельских жителей, которые, оставив привычный им труд, надеялись отыскать в Александрии более легкую долю.

Экономика Александрии.

Экономический расцвет Александрии также был обусловлен не столько успехами египетского сельского хозяйства, которое, оставаясь почти таким же как и тысячелетие тому, получило лишь несколько новшеств и усовершенствований в орошении и управлении севооборотом – но прежде всего выгодным географическим положением города и искусно выстроенной системой морских и речных портов, которые сделали Александрию важнейшим центром транзитной торговли между Египтом, Африкой, Индией и странами средиземноморского бассейна.

Основными товарами транзитной торговли являлись слоновая кость, золото, пряности, благовония и ароматические вещества, шелк. Не менее активной была работорговля и торговля экзотическими и дикими животными. К числу товаров, которые ввозились через порты Александрии для собственных нужд относились прежде всего лес, мрамор, гранит, металлы, оливковое масло и вино.

Однако, Александрия являлась не только перевалочным пунктом для этих грузов – но и одним из крупнейших центров ремесел. Наличие огромного числа самых разнообразных товаров, поступающих со всего мира, колоссальный спрос александрийского и внешних рынков, а также приток кадров высоквалифицированных ремесленников предопределили чрезвычайное развитие целого ряда художественных ремесел, производивших некоторые специфические «александрийские товары» для удовлетворения самых изысканных прихотей и взыскательного вкуса богатейших людей эллинистического мира.

Высочайшего уровня достигли также камне- и деревообработка, производство тканей и благовоний, гончарное и камнерезное искусство, изготовление изделий из различных металлов. Продукция всех этих отраслей не только потреблялась на внутреннем рынке – но, по большей части, экспортировалась через порты Александрии. Особым «стратегическим» товаром являлся папирус, монополия на производство которого принадлежала Египту, и который также являлся предметов экспорта до введения запрета на вывоз в период соперничества Александрийской и Пергамской библиотек.

Чрезвычайно высокий объем товарооборота через порты Александрии и все возрастающие потребности военного флота Птолемеев предопределили бурное развитие кораблестроения. А масштабное городское строительство предопределило возникновение новых строительных технологий, а также производство уникальных строительных машин.

Александрия как культурный и научный центр.

Покровительство первых Птолемеев, их чрезвычайная личная заинтересованность и участие в основании и развитии научно-культурных учреждений, обеспечивающих господствующую роль греческой культуры в многонациональном Египте. Совершенно очевидно, что без мощной финансовой поддержки со стороны царского двора, без важнейших решений в области миграционной политики, направленной на привлечение в страну наиболее перспективных и талантливых ученых, а также деятелей культуры своего времени, быстрый и бурный расцвет александрийской науки и культуры был попросту невозможен. Не менее важным являлось и то, что основатель новой царской династии Египта стремился привлечь наиболее видных гуманитариев своего времени не только и не столько для удовлетворения собственного самолюбия и поднятия престижа новой власти – но уразумев более глубокие причины влияния уровня культуры и образования населения (во всяком случае - элиты) на степень могущества государства.

Безусловно, Птолемея Сотера вдохновлял пример Александра Великого, который оставался непобедим не только благодаря железной воле, удаче и покровительству богов – но также имея неоспоримое превосходство в любознательности, познании и уровне интеллекта.

Другим совершенно очевидным и необходимым шагом стало создание Библиотеки, которая первоначально была призвана возместить отсутствие на египетских берегах важнейших произведений древнегреческой литературы и философии, а также произведений современных авторов – но всего через несколько лет сама стала мощнейшим фактором развития литературы, филологических и естественных наук. Уже через десять лет фонды Александрийской библиотеки составляли свыше двухсот тысяч свитков. Эти бесценные богатства человеческой мысли, собранные в одном месте, наряду с мощнейшей поддержкой со стороны птолемеевского двора обеспечили приток в Александрию и Александрийский Музейон лучших и перспективнейших творцов и исследователей эпохи, что предопределило беспрецедентное развитие математики, астрономии, медицины, механики, географии, филологии. Многие из достижений александрийской науки настолько опередили свое время, что были заново «переоткрыты» (во многих случаях - с использованием книг александрийских ученых) лишь спустя полтора тысячелетия в Средние века.

Весьма плодовиты были также и александрийские литераторы, среди которых выделялись Сотад, Каллимах, Феокрит. Возникло совершенно новое течение в поэзии – александризм, который при всей своей манерности, искусственности и эклектизме оставался наиболее заметным явлением своего времени.

К сожалению, в настоящее время в архитектурном облике Александрии от античности осталось очень мало. Нет знаменитого Мусейона и Александрийской библиотеки, точно не установлено даже место, где стояла знаменитая библиотека. По свидетельству Страбона, она находилась в царском квартале, то есть неподалеку от мыса, довольно далеко выдающегося в Средиземное море. В 1970-е годы этот район был закрытым военным объектом, так как на мысе располагалась ракетная батарея, прикрывавшая подступы к порту.

За свою почти 2500-летнюю историю Александрия пережила много нашествий и разорений, а в сентябре 642 года, после 14-месячной осады, ее захватили арабы. После этого Египет перестал быть частью Византийской империи, и значение Александрии как портового города упало: через 200 лет ее территория и численность населения уменьшились наполовину. Окончательный упадок города связан с открытием морского пути на Восток вокруг мыса Доброй Надежды. Мертвую пристань постепенно занесло песком, и древние здания превратились в руины. В 1798 году, когда здесь появилась армия Наполеона, в Александрии насчитывалось всего 7000 жителей.

Возрождение города относится ко времени правления султана Мухаммеда Али (1805–1849). Порт Александрии снова становится центром морской торговли, а с его подъемом стала расти и численность населения города.

Автор И.И. Вегеря

http://www.demetrius-f.народ.ru/alexandria/3centenary.html

(с.) сайт www.demetrius-f.народ.ru

https://history.wikireading.ru/39134

(с.) history.wikireading.ru