Глаз святителя Николая

Как так вышло, что древнейшие в России христианские фрески оказались никому не нужны

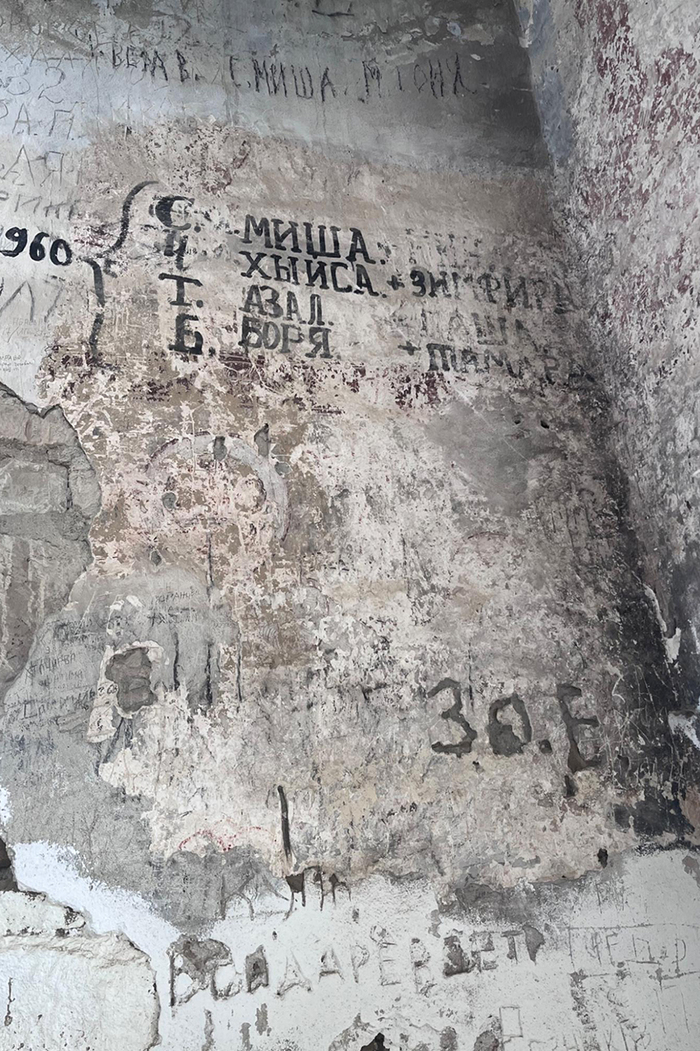

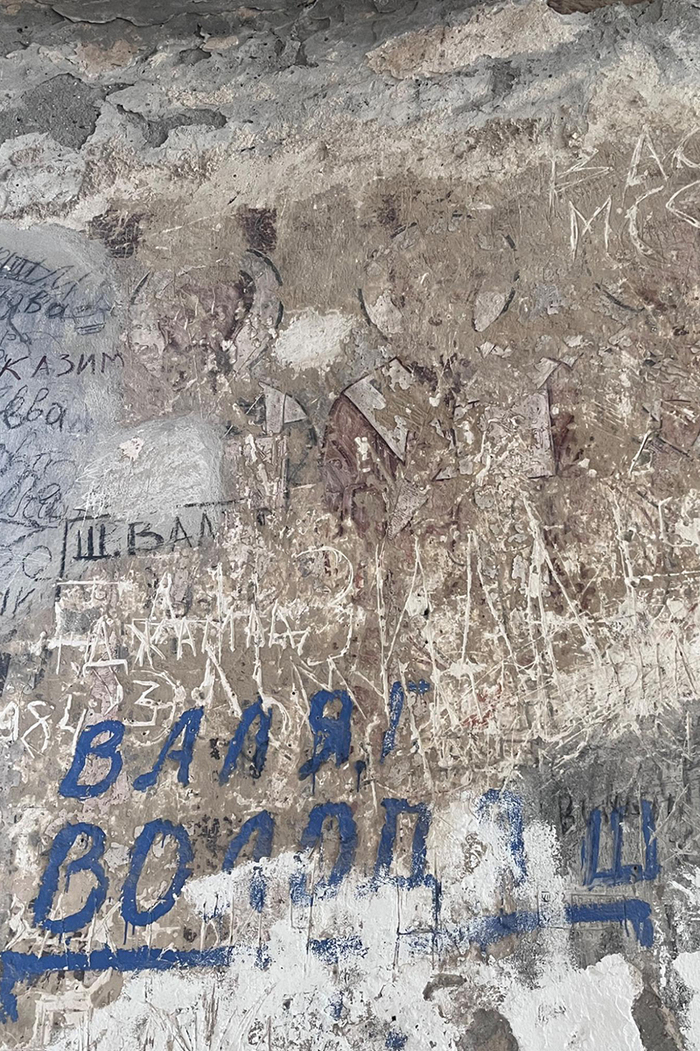

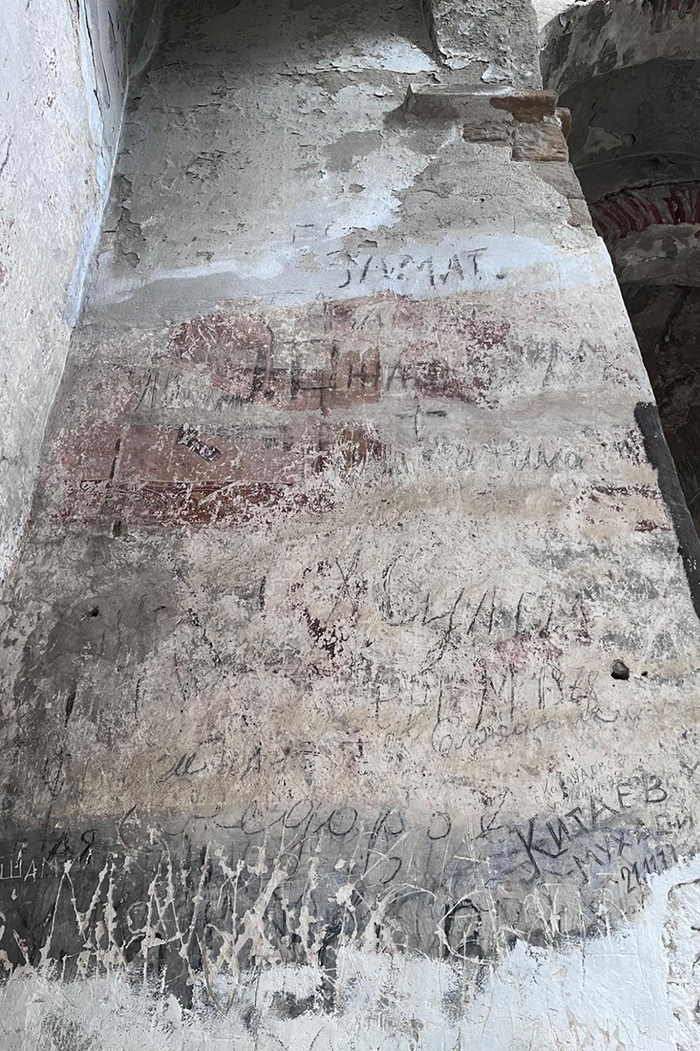

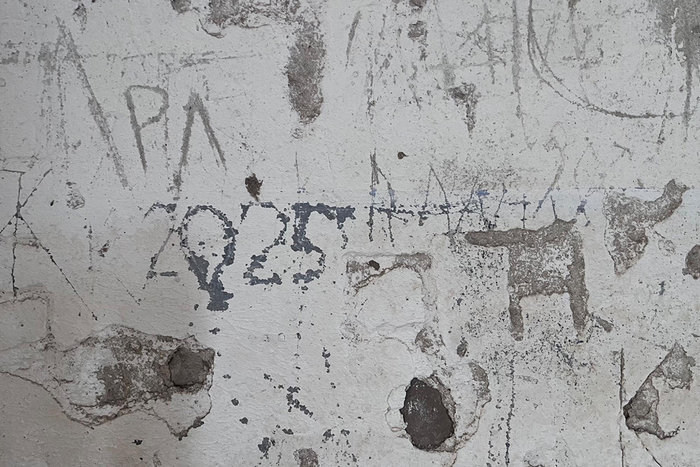

Миша, Хыйса, Азал, Боря, Валя, Володя, Мурад. Даты — с 60-х и до 2025-го. Надпись «ZOV». Подобными «автографами» в этом храме покрыты все стены. Они красуются прямо поверх немногих ликов святых. Между тем, это древнейшие христианские фрески в России.

Если спросить среднего россиянина, где можно найти нечто подобное, большинство назовет Великий Новгород, Владимир или Суздаль. Но верный адрес надо искать на Кавказе — Карачаево-Черкесская Республика, аул Нижняя Теберда. Там на горе над аулом стоит Сентинский храм, построенный и расписанный в Х веке, еще до Крещения Руси.

Этот храм — один из памятников Аланского царства, которое существовало на Северном Кавказе с VIII до XIII века. В 916 году аланов крестили византийские миссионеры, после чего на Кавказе развернулось бурное храмостроительство. До наших дней целиком дошли всего пять храмов, и только в Сентинском — сохранные росписи.

Впрочем, прилагательное «сохранный» тут не очень подходит. Образы святых едва различимы, некоторые грубо обведены серой и коричневой масляной краской. А лик святителя Николая не так давно лишился правого глаза.

Если бы Сентинский храм находился в одном из древнерусских городов, над ним бы уже давно работала бригада реставраторов. Фрески бы расчистили, автографы стерли, у входа дежурила бы смотрительница, а к образу святителя Николая — с двумя глазами — стояла бы очередь паломников. Храм мог бы стать жемчужиной, ведь в мире вообще мало живописи этого периода, а в России ее нет совсем.

Но в Сентах достижением считается забор, который поставили год назад — чтобы в храм не могли заходить коровы, которые пасутся в окрестностях.

«Пускай стояла, пускай стоит»

Аул Нижняя Теберда лежит на берегу одноименной реки. Вдоль ее русла идет дорога на горнолыжный курорт Домбай, за рекой высится гора, на горе — Сентинский храм. Аул построили несколько карачаевских родов в 1870-м, а у спустя двадцать лет с другой стороны реки у подножья горы русские монахини устроили монастырь. Сейчас он заброшен: симпатичные корпуса и домики стоят без окон, кругом кусты репейника, пасутся коровы и козы. Вокруг ни души.

Монастырские постройки

Я спускаюсь вниз и возвращаюсь в аул. Рядом с памятником погибшим в годы Великой Отечественной войны, за выцветшей вывеской «Мои документы» скрывается сельсовет. Внутри в крохотной комнатке три женщины в черном толпятся вокруг принтера. На столе лежит несколько только что отпечатанных грамот. «Повару МКОУ СОШ…» — гласит верхняя.

Спрашиваю, кто может лучше всех рассказать про храм и аул. Женщины начинают шептаться на карачаевском, то и дело кивая на пустое кресло за письменным столом в углу комнаты и повторяя «Мусабиевич». После пары телефонных звонков, сделанных, чтобы сообщить о визите, они показывают дорогу к дому Рашида Мусабиевича. В Нижней Теберде он главный.

— Я председатель Совета ветеранов войны и труда, инвалидов, старейшин аула, советник Союза офицеров. Я, короче, всё. В партии состою. Не в «Единой России», в КПРФ — что мне свою кепку менять? — представляется Рашид Кочкаров, глядя чуть мимо меня.

Этот взгляд в сторону — из-за проблем со зрением. Поэтому и в сельсовет он ходит уже редко. Но говорит четко, держится для своих 70 лет бодро, слушает внимательно, улыбается полным ртом золотых зубов.

Из окна гостиной с бархатными диванами и тяжелыми шторами видна небольшая хижина. Ее построили бабушка и дедушка Рашида Мусабиевича. Отсюда их депортировали в 1943-м, сюда же они вернулись в 1957-м и выкупили дом обратно у грузинской семьи. Кочкарову тогда было два года. «Мы — репрессированный народ», — за время интервью он повторит эту фразу несколько раз.

Древние постройки, храм и монастырь — все это для Кочкарова, в первую очередь, государственное имущество.

— Ну, монастырь как монастырь, исторический памятник. Он в ведении республиканского ведомства, которое их курирует. Там сторож есть, который охраняет эти дома, — говорит он. — Раньше там был детский дом для детей с врожденными пороками, наши из аула там работали. Театр был, клуб, кино показывали в детском доме. Там же много помещений, инфраструктура позволяла все это делать. В 80-е их оттуда выселили. Ну и, короче, теперь пустует.

Сторож, по словам Кочкарова, охраняет не храм на вершине горы, а «инфраструктуру» — монастырские постройки у подножья. А вот за храмом уследить сложнее – кто только туда не поднимается.

— Там же надписи — там весь СССР был. Все преклонялись перед древним, расписывались, кто как, — рассказывает Кочкаров, который тоже туда лазил с самого детства. Но утверждает, что сам не расписывался.

«Автографы» на стенах храма

Спрашиваю Рашида Мусабиевича, не знает ли он, что случилось с глазом святителя Николая. Он теряется:

— А я даже не знаю таких подробностей, — и переводит разговор. — Я же говорю, столько людей туда подымается. Есть вот Яблочный Спас, обычно туда приезжают православные чины, проводят мероприятие. Очень много людей приезжает. Мы тоже поднимаемся, сидим рядом — мало ли чего, все-таки такой исторический памятник.

Пару лет назад один предприниматель хотел купить постройки монастыря под горой и сделать там турбазу. Обещал и на реставрацию Сентинского храма денег дать, и аулу отчислять 12% с прибылей. В ауле собрали сход, люди выступили против.

— Просто не хотели, — говорит Рашид Мусабиевич. — Пускай стояла, пускай стоит. Кто-то приедет и там будет... Что аул от этого имеет? Отчисления в бюджет никого не волнуют.

«Ты на стуле сидишь? Вот сядь. Это десятый век»

— Я был совершенно уверен, что там уже все давно изучено, — рассказывает архитектор Денис Белецкий. Именно благодаря ему удалось точно датировать строительство Сентинского храма. — Я был тогда молодой, мне все это было просто интересно. Ну и я поперся. Это был 2002 год. Там внутри стояли леса еще советского времени. Я по ним стал лазить, скалькировал и сфотографировал граффити некоторые. В том числе там нашлась греческая надпись.

Греческие надписи Белецкий показал коллеге-византинисту Андрею Виноградову. Сначала надписи его не впечатлили — там были заурядные «Господи, помоги», которые в средневековье молящиеся царапали чем попало на стенах храмов по всему Средиземноморью. Но самая длинная заинтересовала. Виноградов попросил оставить снимок, чтобы спокойно его расшифровать, а Белецкий поехал домой.

— Я доезжаю до дома и только захожу, как тут же звонок телефонный — тогда еще мобильных не было, — вспоминает Белецкий. — Виноградов мне говорит: «Денис, ты, на стуле сидишь? Вот сядь. Это десятый век, строительная надпись, в которой написан год освящения, 965-й, посвящение храма, имя Аланского епископа, царя, царицы, императора Никифора Фоки».

Надпись стала невероятной удачей для историков и искусствоведов. На сегодня это единственное твердое указание, что аланские храмы Северного Кавказа были построены в Х веке. Это твердая датировка Сентинского храма, который был завершен и впервые расписан в 965 году. Это единственное упоминание имени царя Давида, который правил Аланией в 960-е годы: если бы не Белецкий и Виноградов, царя Давида в истории Алании просто бы не было. Это и верное свидетельство присутствия греческих мастеров на Кавказе в ту эпоху.

Словом, перед Виноградовым и Белецким раскрылась бездна неизученных сюжетов. За прошедшие двадцать лет они вместе опубликовали несколько статей и две книги о Сентах и истории Алании.

— Если бы этот памятник был в Европе, на него боялись бы дышать. Там было древнейшее в мировом искусстве изображение Богородицы «Знамение». И изображение Николая Чудотворца древнейшее на территории России. Не хухры-мухры, — говорит Денис. — А глаз ему выбили лет пять, может, десять назад.

Святитель Николай с двумя глазами и без глаза в 2015 и 2016 году. Фото: muph / Livejournal; Уазбука

На самом деле ровно десять. Достаточно сравнить фото февраля 2015 и января 2016 — был образ десятого века с двумя глазами, а стал с одним.

«Если бы нам разрешили, мы бы уже давно все восстановили»

В 30 километрах к северу от Сентов возвышается Шоанинский храм — тоже аланский. Но под горой тут живут не карачаевцы, а осетины. Село они основали в 1870-м специально рядом с храмом — осетины исповедуют христианство.

От парковки к храму ведет аккуратная дорожка, по краям которой высажены туи, установлены фонари, на крутом склоне сделана удобная бетонная лестница с перилами. Храм обжитой: внутри иконы, подсвечники, окна и двери — не то что в Сентах. Почти все это — дело рук Казбека Баракова, именно он ухаживает за храмом больше всех.

Казбек в сельском Доме культуры, на фоне портрета осетинского поэта, этнографа и живописца Коста Хетагурова

Казбеку на вид лет шестьдесят. Высокий, статный, ходит в пиджаке — при его появлении хочется встать. «Моя семья тут живет уже пять поколений. Мой предок был первым старостой села,» — начинает Казбек. Он дал обет заботиться о Шоанинском храме и поднимается туда почти каждый день, чтобы проверить, все ли в порядке.

Дорожки, лестница, окна и двери, туи и фонари — все это появилось у храма его стараниями за последние двадцать лет.

— В 2007 сюда приехал президент Южной Осетии, — рассказывает Казбек. — Когда он увидел храм в таком состоянии, он нам выделил деньги, и вся молодежь села собралась работать.

Было много и других частных спонсоров — от случайных туристов до тренера сборной России по вольной борьбе.

В 2008-м Белецкий с Виноградовым застали процесс ремонта:

— Мы с Андреем заходим, а они там евроремонт делают: окна на строительную пену посадили и остатки штукатурки со стен сбивают. Мы, конечно, в ужасе были. Стали смотреть, что осталось на стенах. И там — куски обмазки старой, и на ней даже остатки старых росписей и кресты. Там местные мужики какие-то работали, мы им стали говорить, что как же так, это такое сокровище, туда-сюда…

Шоанинский храм

Казбек этот эпизод вспоминает с досадой.

— У нас храм был, как Сентинский, весь в надписях. Мы их отмывали, чистили. А в интернете потом написали, что местные испортили фрески, отбили штукатурку. Хотя есть доказательство, что там и так никаких фресок не было. Еще в 1868 году князь Нарышкин тут был и написал, что фресок нет.

Полноценных изображений там действительно не было, но сохранялась древняя обмазка с граффити, рисунками крестов, надписями на арабском. Часть из них в 2008-м была утрачена.

— Если бы нам разрешили, мы бы уже давно все восстановили, — говорит Казбек. — Нам деньги не нужны, деньги не проблема, найдем. Но восстановить не разрешают. Иногда комиссии приезжают, приходится даже подсвечники из храма убирать.

На следующий день я встречаюсь с Тимуром (имя изменено), экспертом по культурному наследию из региона (место работы не указано по соображениям безопасности). После смолтока про карачаевских жеребцов переходим к делу.

— Вы поднимались туда, лестница удобная? – говорит Тимур про Шоанинский храм. – Вот этой бетонной лестницей они закрыли древнюю лестницу из камня. Можно было хотя бы не из бетона, а из дерева ее сделать. В восемнадцатом году я присутствовал, когда помощник прокурора приехал в Шоан и описывал все эти нарушения. И я был тем человеком, который сказал, что не надо заводить дело, потому что это будет межнациональный конфликт. Потому что осетины здесь — национальное меньшинство. Чуть что, они заявят, что власти их преследуют, потому что они осетины.

Тимур детально рассказывает, как должна выглядеть профессиональная работа реставраторов: сначала проектная документация — для которой нужно провести разнообразные изыскания, от археологических до гидрологических, от замера трещин в стенах до изучения пигментов красок — и только потом консервация или реставрация. Проектная документация на пять храмов по оценкам реставраторов обойдется региону в 120 миллионов, дальше можно будет просить федеральные средства на реставрацию. Но первоначальных 120 миллионов у региона нет.

— Наше руководство региона просто не понимает, почему это должно столько стоить, — жалуется Тимур. — И сейчас в региональном бюджете не выделяют ни копейки для объектов наследия федерального значения. А когда осетинам говорят, что надо делать все через проектную документацию, они это понимают как отказ, как будто мы своими буковками стараемся им это все запретить.

Тимур начал работать в этой сфере после 2015 года. Про утраченный глаз святителя Николая слышит впервые. Предполагает: «Возможно, его выбил какой-нибудь религиозный фанатик».

«Построены до Крещения Руси»

И осетины, и карачаево-балкарцы, и ингуши претендуют на статус наследников древних аланов. В 90-е все национальности начали борьбу за «аланское наследство». Ингуши основали новую столицу и назвали ее Магас, по имени столицы средневековой Алании. Осетины взяли слово «Алания» в официальное название республики и считают себя в большей степени аланами, чем остальные, потому что сохранили христианство. А карачаевцам достались самые сохранные памятники — пять аланских храмов. То, что один из них оказался под контролем осетинской общины, а на другие то и дело претендует Русская православная церковь, карачаевцев совсем не устраивает.

Пятигорская епархия РПЦ готова была помочь привлечь финансирование и создать музей федерального подчинения на базе всех пяти храмов. Но при условии, что церковь сможет проводить богослужения по расписанию, а музейщики и ученые — изучать, сохранять и реставрировать памятники. Примерно так устроен баланс церковного и музейного присутствия, например, в Троице-Сергиевой лавре. Как объясняет пресс-секретарь епархии, этнограф, отец Михаил Самохин для научной реставрации у церкви нет ни ресурсов, ни кадров, поэтому и предлагалась такая модель. Власти региона отказались.

Местных не устраивает, что РПЦ говорит о «возвращении» этих храмов, как будто они ей всегда и принадлежали.

— Какое отношение РПЦ имеет к этим храмам? — спрашивает меня гид-карачаевец. — Они были построены до крещения Руси, так что РПЦ тут вообще ни при чем.

Православные лишь вздыхают:

— Все мои попытки объяснить, что мы не сможем унести в мешке храм десятого века, что мы не претендуем на какое-то забвение аланского наследия, наталкиваются на противодействие части карачаевского национального сообщества. Они думают, что мы хотим эти храмы приватизировать, — говорит отец Михаил Самохин.

Главный противник РПЦ в этом вопросе – Конгресс карачаевского народа. В Конгрессе считают, что аланские храмы нельзя считать православными, поскольку они построены «до разделения церкви на православие и католичество». Конгресс даже жаловался в прокуратуру на епископа Пятигорского Феофилакта и просил патриарха перевести его в другой регион – например, в Магадан, пусть он усердствует на ниве проповеди атеистам.

Я договариваюсь о встрече с председателем Конгресса, Кады Наныкишиевичем Халкечевым. По указанному адресу нахожу бывший телецентр, который сейчас сдают под офисы. Спрашиваю первого встречного, где тут Конгресс карачаевского народа – собеседник удивляется и говорит, что впервые о нем слышит. Объявления на стенах тоже не помогают: «Ксерокопия – удивительно низкие цены», «Лазерная эпиляция 4 каб.», «Служба судебных приставов переехала». В итоге кабинет председателя нашелся – без вывески в дальнем конце коридора.

Халкечев оказался мужчиной 77 лет с мягкими чертами в маленькой шапочке. Юрист по образованию и полковник в отставке, на пенсии он занялся общественной работой – принимает жалобщиков и составляет челобитья от имени всего карачаевского народа. В углу его кабинета стоит железный шкаф-сейф, где хранятся стопки этих обращений. Других сотрудников в Конгрессе нет, списка членов тоже. Только племянницу подрядил вести Инстаграм.

– Это не я запрещаю молиться в храмах, в федеральный закон об охране памятников, – начинает Кады Наныкишиевич. – Аланские храмы – это памятники федерального значения, их пальцем трогать нельзя, никому.

Раньше Конгресс заявлял, что в аланских храмах следовало бы устроить мечети: раз карачаевцы-аланы стали мусульманами, то древние аланские памятники надо приспособить под современные нужды народа. Но сейчас Халкечев настаивает на музеефикации.

– Снаружи молись на здоровье, но внутри нельзя. Это музей. Я с уважением отношусь к любому верующему, к любой религии. Авраамической религии, – добавляет он, – не к язычеству.

Язычниками Халкечев считает осетин, с которыми у Конгресса тоже латентное противостояние из-за Шоанинского храма. Осетины решили, что Шоанинский храм посвящен святому Георгию, которого они отождествляют с героем нартского эпоса Уастырджи, покровителем мужчин. Так что Шоанинский храм – это еще и осетинское мужское святилище, а икон святого Георгия-Уастырджи там несколько десятков. Халкечев недоволен: «К храму монотеистической религии местными общинами добавлены языческие культы», — возмущался он в одном из обращений.

– Они с РПЦ друг друга прикрывают. Якобы осетины – аланы, значит, чуть ли не «законные собственники» тут. А РПЦ считает, что все православное в их руках. И истинные наследники алан в лице карачаево-балкарцев остались за бортом, – недоволен Халкечев.

При этом у Конгресса нет никаких ресурсов для сохранения храмов. «Мы могли бы помочь физически, руками, собрали бы молодежь,» – говорит он. Эти же руки молодежи превращаются в кулаки, когда Халкечеву нужно кому-то пригрозить. Например, в одном из обращений против РПЦ он писал, что если богослужения не прекратятся, то Конгресс установит «народный контроль из добровольцев над аланскими храмами».

— Я тоже против передачи РПЦ, — говорит Тимур, эксперт по памятникам наследия КЧР. — Храмы можно отдавать религиозным организациям, но только после того, как они полностью изучены. Иначе будет, как в Ильинском храме в Архызе. Вы его видели? Он вообще наименее сохранный. А самый сохранный, знаете, какой? Сентинский. Потому что его никто не трогал.

Иконоборцы

Я возвращаюсь в Сенты, чтобы поговорить с Тамарой, она раньше сторожила монастырские постройки под горой – ту самую «инфраструктуру», о которой мне говорил председатель всего на свете в ауле Нижняя Теберда.

Тамара миниатюрная и юркая, с широкой улыбкой, а возраст ее угадать невозможно – то ли сорок, то ли шестьдесят. Национальность тоже сложная. «У меня всё намешано в роду – грузины, дагестанцы, поляки и русские,» – говорит она. Грузинская часть ее предков переехала сюда в 1950-е годы, когда карачаевцы были в депортации. Мать Тамары работала медсестрой в детдоме, который размещался в монастыре, отец был сторожем. После его смерти должность сторожа перешла Тамаре – а вместе с должностью и домик-сторожка из числа бывших монастырских построек.

Сейчас Тамара уже не сторож и домик свой занимает не вполне законно. Проблемы начались два года назад, когда появился инвестор, который хотел восстановить монастырские постройки и создать там турбазу.

– Он пытался меня отсюда выгнать, с этого дома, – говорит Тамара. – Натравил директора музея на меня. Они здесь мне и свет выключали, и бумаги на выселение привозили. Им этот дом понравился, вот они и хотели меня отсюда выгнать. А я здесь родилась, училась здесь, всю жизнь работала при детском доме.

Выселения не случилось – деятельность инвестора признали незаконной, домик пока остался за Тамарой. Но в разгар конфликта Тамара лишилась должности, и вдобавок выяснилось, что часть аула совсем не прочь попросить ее из «инфраструктуры».

«Им завидно было, что я тут живу,» – говорит она. В 1987 году, когда детдом закрыли и сотрудники разъехались, карачаевцы из аула пытались занять помещения монастыря. «Они говорили, им жить негде, детям жить негде, и селились здесь», – Тамара показывает на заложенные кирпичом дверные проемы, которые остались после попытки местных перепланировать бывшие кельи под квартиры. Вскоре здания монастыря получил краеведческий музей в Черкесске, и карачаевских сквоттеров выселили. На правой стороне реки Теберда в монастырских постройках продолжала жить одна Тамара, православная грузинка.

Тамара в бывшем корпусе монастыря

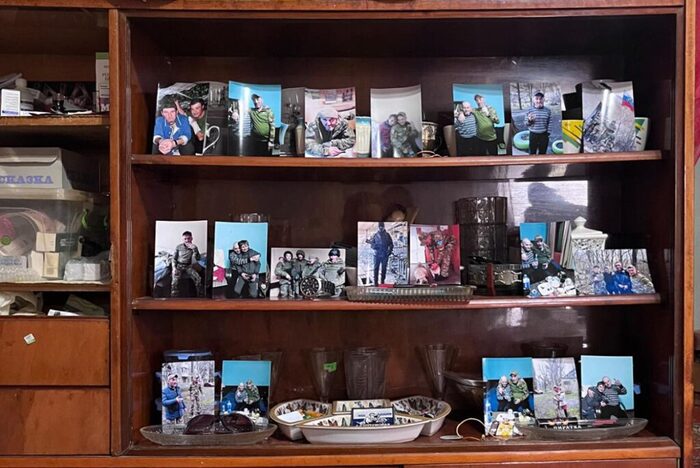

Дом у Тамары простой: умывальник в прихожей, ковры на стенах, печка-буржуйка. В серванте – фотографии мужчины в военной форме. На одной из них она сидит у него на коленях и всё так же широко улыбается, а он обнимает ее за плечи. Рядом – нашивка штурмовой бригады. Это муж Тамары. Он служил в Афгане, потом отсидел, а последние десять лет жил с Тамарой в Сентах. В январе 2025 подписал контракт и уехал на СВО, а в мае погиб.

Тамара долго рассказывает про взятки на фронте, расценки на отпуска и военно-врачебную комиссию, жуткие условия в госпиталях, где врачам легче ампутировать конечности, чем лечить. «Что там происходит, это врагу не пожелаешь,» – говорит она.

Она успела один раз съездить к мужу в Донецк, а теперь два-три раза в неделю ездит на военное кладбище за 80 километров. Из 25 его сослуживцев спустя два месяца службы в живых осталось четверо, все инвалиды. «Врагу не пожелаешь», – повторяет она.

Формально, Тамара никогда не должна была приглядывать за Сентинским храмом, в ее ведении был только монастырь. Но она всё равно ходила – залезала по тропинке на всю высоту горы, через кусты и колючки. Сейчас она так же ловко поднимается со мной наверх. То и дело останавливается, чтобы показать ямы на склоне – следы работы черных копателей.

«Я видела, как они копают, – говорит она уже внутри храма, – я втихаря смотрела. Если бы они меня увидели, то, наверное, что-то бы сделали со мной, но они не видели. Они тут плиту пола болгаркой распилили, пытались весь пол снять. С ними со всеми потом что-то случилось. Один сперва перестал разговаривать, потом умер. Второго машина сбила. У третьего, по-моему, что-то с ногами. Которые вот это всё копают, они все умирают».

Надписи на стенах сентинского храма. На первой фото видны остатки росписей Х века

Откуда на стенах надписи, Тамара тоже знает. «Это сельские, когда в армию шли», – говорит она. По ее словам, в ауле есть традиция: перед уходом в армию молодые люди залезают на гору и оставляют свои автографы. «Они все ночью с фонариком поднимались и вот это все писали, в каком году они в армию пошли», – объясняет Тамара.

А глаз святителя Николая? Нет, про глаз Тамара никогда не задумывалась. Но именно она больше других знает, что происходило здесь в 2015 году.

«Тогда была матушка Антония», – об игуменье Тамара говорит с любовью. С 2013 года матушка пыталась возрождать монастырь в Сентах, чтобы было, как на дореволюционных картинках – монастырь под горой, древний храм на горе, фруктовый сад на склоне. Регулярно приезжала из соседней Кабардино-Балкарии, привозила священников, собирала тут мирян на молитву по праздникам. В бывшем домовом храме монастыря поставили алтарную преграду из гипсокартона, развесили бумажные иконы. В Сентинском храме тоже висели иконы и стояли свечи – и это очень не нравилось местным.

– Однажды сельские вот это всё вынесли, некоторые иконы пожгли, костер сделали. Мужики из аула, лет по 60, по 50.

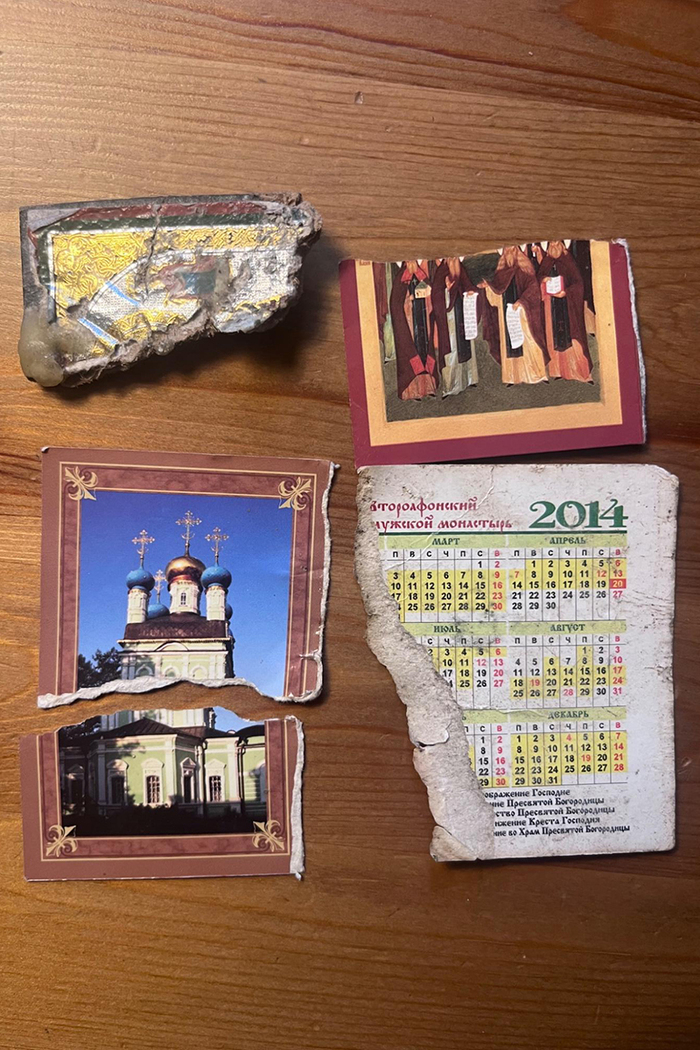

Тамара разворачивает целлофановый пакет, полный картонных икон. После той иконоборческой акции она с мужем собрала остатки икон, даже порванные и горелые, и сохранила у себя дома. Среди обрывков – календарик за 2014 год. Кажется, 2015-й год он и не пережил.

– Вот теперь один мужик болеет, который сжигал там, – говорит Тамара. Имя поджигателя она называть отказалась.

Обломки алтарной преграды в домов храме монастыря, где при матушке Антонии совершались богослужения. Обрывки икон и календаря, которые спасла Тамара после пожара.

Матушка Антония умерла в 2018 году, так и не добившись возвращения монастыря РПЦ – патриарх Кирилл отказался подписывать ее прошение. Сейчас в домовом храме запустение, каркас бывшего иконостаса повален, окна выбиты, занавески порваны. Богослужения совершаются раз в год в Сентинском, а внизу в монастыре – никогда.

– Если бы матушке Антонии разрешили, тут бы уже половина монастыря была восстановлена, – считает Тамара. – У нее уже даже мебель стояла в сараях для монастыря, все было готово. Но Кирилл не разрешил.

Увидеть не дано

В канун дня памяти святителя Николая в Ильинском храме в Архызе идет служба. Здесь хозяйничает музей-заповедник, созданный в 2018 году для сохранения всех пяти аланских храмов. За вход на территорию надо платить, но прихожан пускают бесплатно. Таков статус-кво в отношениях региона и РПЦ.

На лужайке перед Ильинским храмом — платные смотровые бинокли.

— Из этого бинокля можно увидеть лик на другой стороне ущелья, — говорит мне местный таксист. — Но не все видят. Я думаю, просто не все готовы его увидеть, не каждому дано.

На самом деле лик разглядеть сложно, потому что он довольно бледный, а угол обзора — неудачный. Но это не останавливает туристов, готовых за деньги проверить, дано им или не дано.

Лик на скале рядом с аланскими храмами обнаружили в конце 90-х. Сергей Варченко, один из двух братьев, нашедших лик, так вспоминал тот день: «Лил дождь, сверкали молнии, грязь липла к ботинкам. … Как выбрался на площадку — не знаю. Помню только, что почувствовал на себе взгляд, прямой, спокойный. Взгляд, который ни с чем не спутаю и не забуду никогда».

Было решено, что это полутораметровое наскальное изображение — лик Христа, написанный аланами в десятом веке. Впрочем, отдельные публицисты считают, что он «прижизненный» — уж очень он похож на изображение с Туринской плащаницы. К лику начались паломничества и турпоездки, он был объявлен нерукотворным.

— Ну, мы же не знаем, откуда он появился, так что пусть пока будет нерукотворным, — говорит Лариса Логвиненко из паломнической службой. — Но за последние годы лик, к сожалению, сильно бледнее стал.

— Я думаю, что это вообще позднесоветское творчество какого-то энтузиаста, — считает Белецкий. — Любой человек, который хоть как-то занимался иконописью, понимает, что это не иконопись, в иконописи так пробела не кладут. Они с этим ликом так носятся просто потому, что деньги на этом зарабатывают.

Что святитель Николай утратил глаз, в Пятигорской епархии не слышали.

— Кто-то соскреб? — удивляется Лариса. — Да там все что хотят, то и делают.

Лига историков

17.8K поста53.7K подписчик

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения