Предыдущий пост вы можете прочесть жмякнув сюда.

Он появился из неоткуда. У него не было имени, не было памяти, не было прошлого. Его разыскивало ФБР при том, что им было известно его местоположение. Почему личность Б.К. Доу так долго оставалась неизвестной в нашем современном мире?

Ранним утром работник Burger King Сон Йо Ауер обнаружил обнаженного мужчину без сознания. Неизвестный лежал возле мусорных баков ресторана быстрого питания. Дело было в городке Ричмонд Хилл, Джоржия, год 2004-ый.

По телу неизвестного ползали муравьи, поэтому Ауер закричал и побежал внутрь здания. К тому моменту, когда полиция прибыла на место, мужчина пришёл в себя, но был дезориентирован. Позже приехала скорая, которая доставила найденного мужчину в Госпиталь Святого Иосифа в Саванне. Там мужчина получил имя “Неизвестный из Бургер Кинга”.

За исключением красной сыпи и катаракты, из-за которой мужчина был практически слеп, никаких других повреждений обнаружено не было. Обычный мужчина пятидесяти лет от роду. Жизненный показатели были в норме. В крови не было найдено ни наркотиков, ни алкоголя. На результатах анализов из лаборатории доктор напишет “на удивление хорошие показатели”.

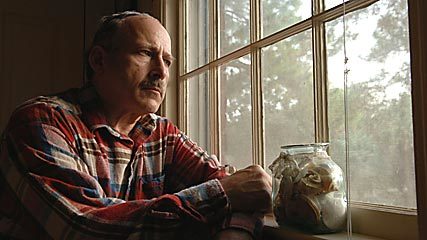

Длинная неухоженная борода и грязные ногти говорили о том, что мужчина мог жить на улице. Были найдены следы давних травм: несколько углублений на черепе, несколько шрамов на левой руке и шее.

Что же касалось психологического состояния — что-то было не так. Мужчина отказывался есть, пить и разговаривать. Каждый раз, когда доктор дотрагивался до груди мужчины, он поджимал конечности. Через несколько дней неизвестный съел несколько кусочков льда и сказал медсестре, что 17 лет прожил в лесу. Когда у него спросили имя, тот ответил “Они звали меня Б.К.” Но докторам и полиции нужно было настоящее имя мужчины, мужчина повторял “Б.К.”. А позже и вовсе замолчал опять.

На 8-ой день поведение Доу изменилось, он начал буйствовать, называл медсестёр “зверями” и “демонами”. Когда медперсонал старался приблизиться к нему, он начинал махать кулаками и плеваться. Затем неизвестный попросил привести к нему священника, но когда тот явился, Доу назвал мужчину “самозванцем”. Доктора в итоге диагностировали кататоническую шизофрению и прописали сильнодействующий антипсихотик Халдол.

Доу был переведён в психиатрическое отделение в больнице Мемориал. Когда мужчину расспрашивали о его прошлом, он не мог назвать ни своего имени, ни происхождения, ни того, как попал в Джорджию. Б.К. говорил, что он может быть родом из Индианаполиса и что у него три брата, но лица и имена своих родных он не помнил.

По словам Доу он вообще не мог вспомнить ни одного человека, с которым мог быть знаком. В его памяти было лишь несколько тусклых образов: здание старого кинотеатра изнутри, дорога через кукурузное поле, некоторые улицы города Денвер (так полагал сам мужчина). Единственное, в чём Доу был уверен — он родился 29 августа 1948 года.

Врач, занимавшийся лечением Доу, подозревал, что тот имитирует амнезию. Сознание неизвестного было слишком уж ясным, да и память о безличных фактах оставалась неизменной. Например, он знал, что Джордж Буш был президентом, или то, что США вторглись в Ирак второй раз в 2003 году. Только личное прошлое мужчины было неизвестно.

Довольно много людей пытались сымитировать потерю памяти таким образом. Обычно люди поступают так, когда хотят сбежать из прошлого. Медперсонал больницы, который ухаживал за Доу, верил мужчине.

В январе 2005 года Доу перевели в медицинский центр Дж. Си. Льюиса, в котором проживали бездомные и нуждающиеся в Саванне. После своего перевода он говорил с Майклом Эллиотом, который вёл наблюдение за центром, что устал от того, что каждый зовёт его Б.К. Доу. Мужчина был уверен, что его имя Бенджаман (с двумя а, да). Он никак не мог вспомнить свою фамилию, поэтому решил взять фамилию Кайл до тех пор, пока не вспомнит настоящую.

Бенджаман вскоре стал любимчиком у медсестёр, которые задавали ему различные вопросы для восстановления памяти. Одна из медсестёр будет вспоминать, что он был в трезвом уме и этим резко отличался от других жителей приюта. Ещё Бенджаман любил читать и изучил всю скромную библиотеку в центре.

Б.К. не любил сидеть на месте, поэтому активно помогал медперсоналу в центре. Он даже мыл полы. Вскоре он стал официальным работником в центре, обзавёлся ключами от всех дверей и всё так же помогал по хозяйству.

Спустя 2 года в медицинском центре появилась медсестра Кэтрин Слатер. Она стала работать в ночные смены, а Кайл всегда задерживался допоздна. Так двое сдружились. Кэтрин поначалу не очень верила в амнезию, но ей хотелось, чтобы Бенджаман наконец-то воссоединился со своими родными.

“Я думала, что на восстановление его имени понадобится около полугода.” — рассказывала Слатер. “Он же не упал с небес, кто-то должен был его узнать.”

Увы, Слатер ошибалась. Каждая попытка восстановить личность Кайла с треском проваливалась. Полиция, агенты ФБР, бесчисленные журналисты, эксперты по поиску людей и детективы-любители — все пытались разгадать тайну личности мужчины, но каждый раз претерпевали неудачу.

Никто не мог найти никаких записей о мужчине, будто у него не было прошлого. Его фотографии показывали по ТВ и печатали в газетах, но никто не мог опознать мужчину.

Удивительна эта история потому, что происходит в век информационных технологий. С начала этого столетия интернет технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Базы данных, электронные документы, профили в соцесетях — практически невозможно не оставить никакого цифрового следа.

Даже старые архивы и документы переводят в цифровой формат. И в условиях нашего современного мира никто не может найти никаких свидетельств жизни одного человека. Это не было бы странным, если бы речь шла о стране третьего мира, где у людей порой нет доступа к чистой воде, а часть населения никогда не получит официальных документов. Но ситуация происходит в США, одной из самых развитых стран мира.

До того, как стать медсестрой, Кэтрин Слатер была бухгалтером. Профессию она любила за точность и высокие этические стандарты. Слатер всегда жалела людей, которые претерпевали неудачи. Когда она встретила Кайла, он показался ей умным, скромным и глубоко ранимым человеком. Он был высоким и крупным мужчиной, с тонким длинным носом и густыми усами. Говорил со среднезападным акцентом. Кайл много читал, особенно его увлекала научная фантастика. Ему нравилось чинить вещи за прослушиванием радио.

Мужчина часто говорил о профессиональном ресторанном оборудовании: мощных печах и охлаждающих установках. В основном, конечно, он был молчалив. По мнению Кэтрин, по такому человеку должны были скучать его родные.

Слатер решила самостоятельно взяться за дело Кайла. Она начала просматривать сайты по поиску людей и размещать фотографии и информацию о мужчине на досках объявлений. Поиски результатов не приносили.

Затем Кэтрин обратилась в полицию. Было очевидно, что перед тем, как мужчину обнаружили, на него кто-то напал, украл одежду и остальные принадлежности. К её удивлению, полиция никогда не открывала дело об избиении и ограблении. Как они объяснили, в деле не было никаких свидетельств о том, что на мужчину напали. Когда Слатер связалась с ФБР в Саванне, оказалось, что у них также нет достаточных оснований для возбуждения дела.

Специальный агент Билл Киркконнелл согласился снять отпечатки пальцев у Кайла и передать их в национальную базу данных ФБР. База данных ФБР самая большая в мире, состоящая из более чем 113 миллионов отпечатков. ФБР также разместили фото мужчины на страницах пропавших без вести. Он стал первым человеком в истории, которого классифицировали как пропавшего без вести, при том, что о его местоположении было известно.

Ни отпечатки пальцев, ни фото мужчины на различных ресурсах не приносили никаких результатов. Киркконнелл также отправил отпечатки пальцев в Интерпол и канадским властям. Он также сделал запрос в Службу Маршалов США, чтобы узнать, не проходит ли мужчина по программе защиты свидетелей. Опять никаких результатов. В базе данных ФБР Кайл значился “Неопознанный живой человек.”

Он изучал себя в зеркале. Он ожидал увидеть тридцатилетнего мужчину. Он и подумать не мог, что он такой старый.

Бо Престон, сотрудник бюро расследований на базе ФБР, занимался обучением работе с базами данных, заинтересовался делом Кайла. Престон хотел проверить, не был ли Кайл в базе данных под другим именем. В среднем в базе данных содержится около 80,000 файлов с пропавшими людьми. Престон решил сделать поиск по людям, физически соответствующим найденному Доу, начиная 1970-х. В течении следующего года Престон и его коллеги изучили около 350 случаев, которые система предоставила агентам по заданным параметрам. Несколько раз им казалось, что они близки к разгадке, но каждый раз зацепки приводили в никуда.

Тем временем, в 2007 году, после нескольких лет неудач, Слатер обратилась к прессе. Если люди увидят фото Кайла, как она полагала, кто-то должен узнать его и сообщить о его личности. В сентябре того же года фото Кайла показали в ТВ-шоу Morning New в Саванне, мужчину назвали “настоящий живой никто”.

Размещение фото в прессе возымело должный эффект. Узнав о Кайле, журналисты со всей страны стали связываться с мужчиной в надежде взять интервью. Кайла называли “Человек из ниоткуда” или “Джон Доу во плоти”. У следствия стало появляться больше зацепок но все они вели в никуда.

Каждый раз надежды Слатер не оправдывались, Кайл становился всё более и более отстранённым. Пока она часами висела на телефоне, мужчина всё больше и больше погружался в мир научной фантастики. Иногда у окружающих возникали сомнения относительно памяти мужчины. Не старался ли он скрыть свою личность от окружающих? Почему он сохраняет такое спокойствие, когда остальные отчаянно пытаются докопаться до истины?

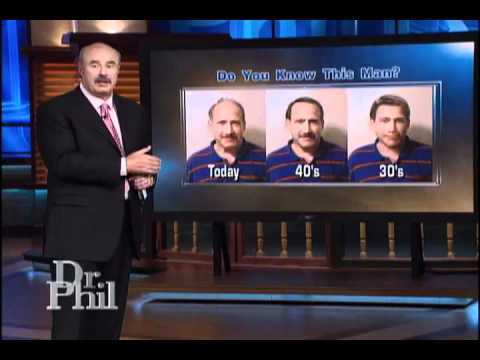

Затем с мужчиной связался Доктор Фил из одноимённого шоу на ТВ. Ведущий Доктор Фил МакГроу решил посвятить целую передачу случаю Кайла. Но сначала продюссеры шоу хотели проверить мужчину, не притворяется ли он. Харольд Копус, агент ФБР в отставке, провёл несколько месяцев с Кайлом, по крупицам собирая информацию о нём. Копус также опросил работников Бургер Кинга и медсестёр, которые заботились о мужчине в первые недели после его обнаружения. Агент проверил имя Бенджаман Кайл и его различные варианты.

Копус пришёл к выводу, что на 90% уверен, что мужчина говорит правду. Нейропсихолог из Атланты по имени Джейсон Кинг также провёл несколько тестов с Кайлом. Один из тестов показал, что мужчина набрал 95 процентов в вербальном IQ. Кинг сделал заключение, что мужчина страдает диссоциативной потерей памяти, тригером которой стала травмирующая стрессовая ситуация.

В октябре 2008 года Кайл и его подруга Кэтрин Слатер отправились в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в съёмках программы Доктор Фил. Из-за отсутствия удостоверения личности и каких-либо других документов, мужчине пришлось совершить перелёт в сопровождении офицера полиции. Слатер изначально не хотела ехать на передачу, но продюссеры шоу убедили женщину приехать и поддержать друга. Все надеялись, что после появления Бенжамана в эфире шоу, кто-то его узнает и свяжется с властями.

Продюссеры заставили мужчину сбрить его густые усы, а Слатер подобрала ему тёмно-коричневый костюм и галстук.

- Что вы испытали?

- Я был абсолютно потерян.

- У вас есть хоть какие-то предположения, почему вы оказались в Джорджии?

- Я думаю, мне хотелось увидеть океан.

Затем Кайл пересказал ему все те скудные воспоминания, которые он имел о свой бывшей жизни. О трёх братьях, Индианаполисе и Денвере. Он был уверен, что родился 29 августа 1948 года. Он чётко знал, что родился ровно за 10 лет до Майкла Джексона (тот родился 29 августа 1958 года).

- Есть что-то в ваших воспоминаниях, что вы не помните, но звучит оно верно? Как это работает?

- Понятия не имею, как моя память работает. Я бы хотел объяснить, это что-то типа инстинктов.

Слатер рассказала зрителям и ведущему, как была поражена рабочей этикой Бенджамана.

“У него ведь был вариант просто остаться в приюте и ничего не делать, но это был не его вариант. У него такой сильный характер. Не понимаю, почему его не ищут родные.”

В конце Кайл рассказал, что через пару месяцев в центре для бездомных ему сделали операцию по удалению катаракты. Когда он смог нормально видеть, он тут же постарался изучить себя в зеркале. Для него стало неприятным открытием то, насколько старым он был. Он ожидал увидеть кого-то помоложе, лет 30. А в зеркале он увидел морщины и седые волосы.

Доктор Фил заключил: “История просто невероятная”.

За ним на экране было несколько компьютерных прогрессий, на которых Кайл был изображён в более молодом возрасте. “Посмотрите на этого мужчину. Если вы знаете его, то свяжитесь с нашими операторами”.

Эпизод, который вышел в эфир 16 октября 2008 года, был назван “Кто я?”. Его посмотрело больше 4,000,000 человек, повтор программы посмотрело ещё столько же. Была создана специальная горячая линия, по которой люди могли сообщить какую-либо информацию о мужчине. Большинство из зацепок были очень размытыми (“У меня ощущение, что я его где-то видел”).

Некоторые люди говорили, что он выглядит как старый знакомый: сосед, приятель из армии, одноклассник или священник. Однако никто так и не мог вспомнить имени загадочного мужчины.

Одна женщина опознала в Кайле своего бывшего мужа, который страдал от алкоголизма и шизофрении. По её словам он всегда связывался не с теми людьми, потому его и нашли позади ресторана возле мусорных баков.

Лирическое отступление

Первым психологом, который представил миру человека с потерей памяти, был Уильям Джеймс. В своей книги “Основы психологии” он описывает человека по имени Ансель Борн, которому на момент событий было около 60 лет. Родом Борн был из Грина, Род Айленд. 17 января 1857 года мужчина сел на конный трамвай и отправился в дом своей сестры, но так и не добрался до места.

А нашелся мужчина позже в штате Пенсильвания, называл он себя уже А. Дж. Браун. Мужчина открыл кондитерскую лавку и снимал комнату неподалёку. Утром 14 марта мужчина проснулся, не понимая где находится и как попал в это место. Предыдущие пару месяцев просто выпали из его памяти. Позже это состояние назовут диссоциативной фугой, а Борн станет первым известным в науке пациентом с частичной потерей памяти. В 1858 году мужчина даже опубликует рассказ о своём состоянии.

Двое психологов Уильям Джеймс из Гарвардского и Ричард Ходжсон из Общества исследования психики отправились изучить Борна и узнать, что же с ним тогда произошло. При введении мужчины в гипноз выяснилось, что личность А.Дж. Брауна существовала в подсознании пациента. Однако его главная личность и личность Брауна знакомы не были, даже не подозревали друг о друге.

Грубо говоря диссоциативная фуга является диссоциативной амнезией на максималках. Дело в том, что наш мозг гораздо умнее нас самих, но это не всегда нам на руку. В условиях серьёзных психологических потрясений, мозг может запустить потерю памяти или даже фугу, чтобы просто прекратить переживать такой травмирующий опыт. Вот почему многие люди не помнят ни себя, ни событий после того, как, например, узнают о смерти любимого человека. Наш мозг спасает нашу же психику, помогает выжить.

В 1980 году некий Дэниэл Шактер, аспирант в психологии, осмотрел мужчину, доставленного в больницу в Торонто. Неизвестный подошёл к офицеру полиции и пожаловался на колющую боль в спине. Кроме прозвища “дровосек” мужчина больше ничего не помнил про себя. Шактер, который сейчас является профессором в Гарварде, подверг Дровосека нескольким тестам. Его память о безличных фактах также оказалась невредимой: он знал, например, что Пьер Трюдо был премьер-министром Канады. Его безличная память оставалась неизменной, но вот про себя он ничего не знал. Вскоре несчастному удалось вспомнить о своей работе в курьерской службе, что в итоге и помогло опознать парня. Именно его коллеги и дали ему прозвище.

Согласно мнению Шактера, нет никакого достоверного способа, чтобы отличить амнезию от симуляции. Когда человек притворяется, он обычно пытается сбежать от финансовых обязательств или уголовного преследования. При фуге человек тоже бежит, только за него решение принимает его травмированный мозг.

В феврале 2009 года Кэтрин Слатер услышала о Коллин Фитцпатрик, которая сама себя называла “генеалогическим детективом”. У Фитцпатрик была научная степень по физике, а в 80х она основала свою собственную компанию, которая производила лазерное оборудование для NASA. В 90х же Коллин увлеклась генеалогией. Она даже написала несколько книг на тему того, как использовать публичные данные и базы данных ДНК для изучения истории вашей семьи.

Вскоре она начала консультировать людей, у которых были интересные дела. Она помогла опознать личность ребёнка, погибшего на Титанике. Фитцпатрик опознала погибшего по одной руке после авиакатастрофы на Аляске, конечность пролежала довольно долго в снегах. Когда к Коллин обратились с просьбой помочь по делу Кайла, она сразу же согласилась.

Проблема лишь была в том, что у Кайла не было социального номера, который выдаётся каждому гражданину США. В выдаче нового номера ему отказали, ссылаясь на то, что у него уже должен быть такой номер. В добавок ко всему мужчина потерял свою работу в центре для бездомных и зарабатывал тем, что косил газоны у соседей. Он не мог получить ни каких-то социальных выплат, ни талонов на еду. Грубо говоря, мужчина пережил гражданскую смерть. Он попал в бюрократическую ловушку.

Однако с ухудшением его положения, некоторые воспоминания становились более чёткими. Например, он вспомнил, как посещал ярмарку в Индиане будучи ещё ребёнком и как получал горячие бутерброды с сыром за четвертак. Он вспомнил, как приезжал в Болдур, Колорадо, незадолго до наводнения в Каньоне Биг Томпсон.

В Денвере он обожал мексиканскую еду в ресторане Mama Elena’s и просто терпеть не мог обслуживание в месте под названием Azar’s. Он вспомнил, как читал копии журнала Restaurants & Institutions в библиотеке университета Колорадо. А ещё он ходил на премьеру фильма “Car Wash” в кинотеатре Денвера в 1976 году. Благодаря всем этим отрывкам воспоминаний удалось понять, что мужчина жил в Колорадо с середины 70х до середины 80х. Но после этих событий он не помнил абсолютно ничего.

Фицпатрик понравился Бенджаман, она описывала его как дружелюбного и красноречивого мужчину. Как и Слатер, Коллин Фицпатрик не могла поверить в то, что мужчину никто не ищет. Она начала свою работу с размещения небольших статей в газетах Индианаполиса, Денвера и Болдера. Она также связалась с автотранспортной инспекцией в Джорджии, Колорадо и Индианы и попросила их провести поиски по распознаванию лиц по базам данных водительских удостоверений.

Кайл оставался непреклонным в отношении даты своего рождения — 29 августа 1948 года, поэтому Фицпатрик проверила новости за эту дату. Она так же проверяла записи о рождении детей, церковные записи и военные документы. Коллин раздала листовки в крупных ресторанах и отправила их по почте в приют в Индиане. По настоянию Слатер Кайл даже встретился с психологом, но тот не смог ничего разузнать.

Затем Фицпатрик решила искать разгадку на теле Кайла, в буквальном смысле. Когда его нашли, на руке мужчины не было обручального кольца, не было и тату, пирсинга, родимых пятен, зато были несколько давних шрамов. Шрам длиной в дюйм над его ключицей как при цервикальной дискэктомии (во время такой операции могут быть удалены один или больше позвоночных дисков).

На локте мужчины было ещё два параллельных шрама в форме дуги. Последние два шрама, как считал сам Кайл, были последствием падения с грузового дока в Индиане, когда ему было больше 20 лет. Рентген показал, что его локоть был закреплён двумя винтами. Однако тип винта был слишком распространённым, чтобы его можно было отследить.

Наконец, Фицпатрик решила обратить внимание на генетический анализ Кайла. Ей уже было известно, что ФБР прогнала его образец через базу данных с 7 млн образцов и что результата это не принесло. Но она искала не совпадения, она искала родных мужчины.

За последнее десятилетие несколько компаний создали большие частные базы данных ДНК. Эти базы данных, конечно же, гораздо меньше, чем у ФБР, но они предоставляют другую возможность. Люди могли узнать о каких-то родственниках, отправив образец слюны в эту компанию. Фицпатрик предоставила таким компаниям образец ДНК Кайла, чтобы отследить его принадлежность от дальних родственников до родителей.

Тест показал, что ДНК мужчины во многом совпадает с семьёй Пауэллов. Это вовсе не значило, что он сам принадлежал к этой семье, но у них мог быть общий предок. Ещё оказалось, что есть несколько более точных совпадений в западной части Каролины, конкретно в Трансильвании и округе Пикенс. Фицпатрик разместила фото мужчины в газете и начала связываться с другими людьми по фамилии Пауэлл, чтобы собрать образцы их ДНК и установить родство с Кайлом, если таковое имеется. После года непрерывной работы над делом женщина наконец-то почувствовала, что находится на пороге прорыва.

Но когда Фицпатрик была близка к разгадке, Кайл неожиданно оборвал все контакты с ней…

Джон Викстром, документалист, помог Кайлу создать собственный вэб-сайт и страницу Facebook, которая быстро заполнилась подбадривающими сообщениями от неравнодушных людей. Викстром также организовал для Кайла два интервью на программе “Ask Me Anything” на известном в США ресурсе Reddit. Интервью попали в топ и появились на главной странице ресурса. Интернет сообщество активно пыталось раскрыть тайну личности Кайла, но им это так и не удалось. Между тем, Кайл стал в некотором роде знаменит.

Спустя несколько лет появилась женщина, которая утверждала — Кайл её отец. Мужчина даже согласился сдать материал на тест ДНК. Как вы уже поняли, результат теста на отцовство был отрицательным, но женщина не унималась. По её теории, мозг её отца был пересажен в тело Кайла.

В феврале 2015 Коллин Фицпатрик появилась на ТВ шоу и рассказала, что не уверена, что Кайл вообще хотел узнать, кто же он такой на самом деле. Скорее всего, он просто боится оказаться обычным человеком и разочаровать публику.

Позже на своём веб-сайте Фицпатрик спросила свою аудиторию, почему они доверяют Кайлу, ведь он может быть кем угодно. От любящего мужа и отца до наркодилера или убийцы.

Месяц спустя Кайл опубликовал ответ на своей странице в Facebook. В своём посте мужчина объяснил, что прекратил всякое общение с Фицпатрик по причине того, что она отказала предоставить информацию о его генеалогическом древе ему и другим исследователям, которые хотели помочь в деле. “Многие годы Коллин экплуатировала меня и мою историю. Я много чего не помнил, был уязвим и у меня не было денег.” — писал Бенджаман. “У меня не хватало смелости ответить ей, а сейчас она появилась.”

Фицпатрик, конечно, опровергла обвинения. Благодаря этим постам Кайл получил очередную волну поддержки от сообщества и привлёк внимание другого специалиста по генеалогии — Сиси Мур.

С помощью волонтёров Мур работает над дюжиной дел. Однако дело Кайла занимало больше времени, чем какие-либо другие дела. Несколько совпадений по ДНК вели к одному и тому же мужчине по имени Абрахам Лавли Пауэлл, который жил в 19 веке. Большая часть предков Кайла была родом из северной части Европы. Предки по папиной линии были родом из южной части США. Чем больше информации Мур находила, тем больше крепла её уверенность в том, что она отыщет недостающие части этой головоломки.

Пока шли поиски всё больше и больше людей сомневались в правдивости истории Кайла. Мужчина тем временем немного забылся и не представлял такого интереса для прессы и общественности.

Из-за того, что у него не было номера соцстрахования, он не мог получать пенсию и большинства пособий. Мужчина потерял очередную работу, переехал за город к одному из знакомых и подрабатывал тем, что стриг газоны у соседей.

Одним утром Сиси Мур позвонила другому репортёру и сообщила “Мы нашли его.”

Мур сильно волновалась. Когда она позвонила Кайлу, тот выслушал новости и молча повесил трубку. После он на звонки не отвечал.

Затем Кайл всё-таки объявился. Мужчина был настолько шокирован новостями, что не мог вымолвить и слова. Он практически плакал, так как не надеялся узнать, кто же он такой.

Мур дала Кайлу краткое описание его жизни, на тот момент данных у неё было действительно мало. Сложно представить себе, как кто-то рассказывает тебе о твоей жизни, о которой ты ничего не помнишь.

Оказалось, практически все небольшие отрывки воспоминаний о жизни Кайла были близки к истине. Его имя Уильям, он был вторым сыном Фурмана и Марджори Пауэллов. Родился он в Лафаетте, в нескольких часах езды от Индианаполиса.

Ребёнком он посещал католическую школу. Его отец умер в 1969 году, а мать скончалась от рака в 1996 году. У него действительно было три брата: Фурман младший, Томас и Роберт. К сожалению, Томас погиб ещё в юношестве, но Фурман младший и Роберт всё ещё были живы. Роберт, самый младший, жил во Флориде, а Фурман, самый старший, остался в родительском доме в Лафаетте.

По началу оказалось, что Кайл ошибся насчёт его дня рождения. Мур отыскала свидетельство о рождении Уильяма Б. Пауэлла, в котором было указана дата рождения — 1951 год.

Кайл даже немного расстроился, что дата его рождения не соответствовала его воспоминаниям. Он был очень уверен. Однако позже Сиси Мур всё-таки обнаружила ошибку и в оригинальном свидетельстве о рождении действительно значилось — 29 августа 1948 год.

Кайл наконец-то почувствовал облегчение. Иногда ему казалось, что он готов сойти с ума. Ему казалось, что он никогда не узнает, кто он такой.

Ребят, пост слишком большой получается. Продолжение во второй части, выложу сразу же.