Два смертельных врага - Борис Годунов и Лжедмитрий I - мечтали, чтобы их русские подданные овладели теми знаниями, за которые они так ценили немцев. Буссов сообщает, что однажды Годунову пришла в голову идея устроить в России школы наподобие имевшихся в других европейских странах «для того, чтобы в будущем иметь среди своих подданных мудрых и способных людей».

Борис «предложил оказать всей стране милость и благоволение и выписать из Германии, Англии, Испании, Франции, Италии и т.д. учёных, чтобы учредить преподавание разных языков. Но монахи и попы воспротивились этому и ни за что не хотели согласиться, говоря, что земля их велика и обширна и ныне едина в вере, в обычаях и в речи и т.п. Если же иные языки, кроме родного, появятся среди русских, то в стране возникнут распри и раздоры и внутренний мир не будет соблюдаться так, как сейчас».

Тогда Борис «выбрал восемнадцать дворянских сынов, из которых шесть были посланы в Любек, шесть - в Англию и шесть - во Францию, чтобы их там обучили». Как к этому отнеслись современники и соотечественники Бориса Годунова, видно из другого пассажа «Хроники» Буссова: «Московиты, особенно знатные люди, скорее дали бы своим детям умереть какой угодно смертью, чем добровольно отпустить их из своей земли в чужие страны, разве только их принудил бы к этому царь».

Судьба первых наших студентов не совсем ясна. По сообщению Буссова, «они легко выучили иноземные языки, но до настоящего времени (Буссов имел в виду 1610-е гг.) из них только один вернулся в Россию - тот, которого Карл, король шведский и прочая, дал в толмачи господину Понтусу Делагарди. Его звали Дмитрий. Остальные не пожелали возвращаться в своё отечество и отправились дальше по свету».

Возможно, так оно и было. По крайней мере, беглец из России времён царя Алексея Михайловича - подьячий Посольского приказа Григорий Катошихин утверждал, что русские, если бы они свободно бывали в европейских странах, со временем оценили бы преимущества тамошней жизни.

Для общества первая поездка русских студентов в Европу не дала ощутимых результатов. Великому посольству 1697-1698 гг. пришлось решать эту задачу вновь. На преодоление феномена закрытости и особенностей средневековой самоидентификации потребовалось столетие - срок немалый для быстро менявшегося европейского мира.

Идея отправить русских людей учиться на Запад занимала и Дмитрия Самозванца. Заняв престол, он «часто... укорял (однако весьма учтиво) своих знатных вельмож в невежестве, в том, что они необразованные, несведущие люди, которые ничего не видели, ничего не знают и ничему не научились, помимо того, что казалось им, с их точки зрения, хорошим и правильным. Он предложил дозволить им поехать в чужие земли, испытать себя кому где захочется, научиться кое-чему, с тем чтобы они могли стать благопристойными, учтивыми и сведущими людьми». Но тогда дальше разговоров дело не двинулось.

В отношении к служилым иноземцам между Борисом Годуновым и Лжедмитрием I имелось одно существенное отличие. Самозванец начал ломать барьеры, которые Борис, как и прежние правители Руси, призывая к себе на службу «немцев», старательно возводил между ними и русскими. Годунов не допускал общение россиян с иноземцами вне служебной или торговой надобности.

Лжедмитрий I в 1605-1606 гг., напротив, несмотря на ропот духовенства поощрял неформальные связи русских с иностранцами. Однако лишь отдельные вельможи - царский фаворит Пётр Басманов, князь И.А. Хворостинин, Молчанов, несколько Салтыковых, не стесняясь, приятельствовали с обитателями Немецкой слободы. Молодой придворный Иван Хворостинин, знавший латынь и польский, начал интересоваться западными книгами, включая труды отцов католической церкви. У себя дома он завёл латинские иконы, которые почитал наравне с православными.

Если говорить о западных новшествах времен Лжедмитрия I, то нельзя обойти вниманием церемонию его венчания на царство. Самозванец был коронован дважды двумя наборами сакральных регалий, которые были расставлены в идеологически значимую иерархию. Сначала в Успенском соборе патриарх грек Игнатий венчал «Димитрия» «венцом, диадемою и короною отца его Ивана Васильевича, присланною от кесаря, великого царя Алемании», потом в Архангельском соборе архангельским архиепископом греком Арсением на самозванца была возложена шапка Мономаха. Так старомосковский венец уступил первенство западноевропейской короне Габсбургов.

Впрочем, это не помешало Лжедмитрию I, опершись на «византийский подтекст» шапки Мономаха, писаться «императором». Тем он подчёркивал, что его статус выше титула польского короля, с которым он заключил кондиции, но ни одну из них, став русским царём, не выполнил. Интересно, что «императорами» называли русских царей в своих сочинениях о Московии почти все английские авторы и француз Жак Маржерет, хотя никто из русских монархов XVI-XVII вв., кроме Лжедмитрия I, этого титула себе не присваивал.

Если с освоением «европейской учёности» дело продвинулось мало, то в области быта Смутное время стало преддверием настоящей революции, которая к концу XVII - началу XVIII вв. изменила быт высших русских сословий и отчасти проникла в дома простых людей. Тон и здесь задавал царский дворец, откуда «новины» растекались по стране.

Если верить Исааку Массе, первый «переворот» в гардеробе одежд знати (причём женщин) задолго до Петра I желал произвести старший сын Ивана Грозного, царевич Иван (тот самый, которого убил Грозный). Рассуждая о причинах убийства царевича, Масса передавал сведения, которые он, очевидно, почерпнул в Москве у русских и здешних немцев.

«Говорят, -пишет Масса, - отец подозревал, что его сын, благородный молодой человек, весьма благоволит к иноземцам, в особенности немецкого происхождения. Часто приходилось слышать, что по вступлении на престол он намеревался приказать всем жёнам благородных носить платья на немецкий лад. Эти и подобные им слухи передавали отцу, так что он стал опасаться сына».

Лжедмитрий I, самозваный «брат» царевича Ивана, уже на второй день после свадьбы позволил своей супруге царице Марине Мнишек носить привычное ей западное платье. Мнишики были знатным чешским родом, переехавшим в Речь Посполитую, где была распространена французская мода. Исаак Масса заверял, что при въезде в Москву «Марина была одета по французскому обычаю - в платье из белого атласа, всё унизанное драгоценными камнями».

О «новых покроях одежды, о пестроте тканей, проникавших от чужих народов» сообщает также Конрад Буссов. Эти новшества, по его утверждению, в начале XVII в. охватывали не только элиту, но и простых горожан. Конрад, будучи приверженцем протестантской этики, расценивал такое стремление как «грубое, нелепое чванство и мужицкую кичливость, приводившие к тому, что каждый мнил себя во всём выше остальных».

Ещё в конце царствования Грозного в царских и боярских хоромах помимо лавок появились пришедшие с Запада кровати. «Искусной работы кровать, сделанная весьма красиво» значилась среди подарков английской королевы, присланных с послом Ричардом Ли по случаю коронации Бориса Годунова.

Помимо кроватей в придворный быт вошли: кресла; вертикальные вместилища для одежды, называемые на немецкий лад «шкапами»; вместилища для посуды, именовавшиеся на французский манер «буфетами». Во дворце, построенном Борисом Годуновым в подмосковных Вязёмах, пан Мартын Стадницкий из свиты сандомировского воеводы Юрия Мнишека видел «буфет», «шкапы» и столы, а также наличники и оконные рамы из модного в Европе «чёрного дерева».

Как и в Западной Европе, некоторые столичные дома уже не топились по-чёрному, а имели трубы. В том же дворце в Вязёмах стояли изразцовые «зелёные печи» с трубами, обнесённые серебряными решётками. Таким же печным совершенством отличался царский дворец в Кремле.

Станислава Немоевского, польского придворного шведской королевы, весьма предвзятого в отношении всего в России, в новом дворце Лжедмитрия I (дворец Бориса Годунова самозванец сровнял с землёй) поразила одна «чудно сделанная печь в виде небольшого грота», окружённая позолоченной решёткой. Вдоль стены стояли лавки, но покрыты они были «голландскими шёлковыми с золотом коврами», а на полу лежал огромный персидский ковёр.

В начале XVII в. дворцы уже знали обои (тисненые золочёные кожи или цветные ткани). В подмосковной царской резиденции Вязёмы пан Мартын Стадницкий видел столовую, обитую богатой персидской тканью, а Немоевский подробно описал царские покои в новом московском дворце. Передняя была обита «голландскими занавесами с фигурами», следующий покой имел «сводчатый потолок, как бы выложенный мозаикой» и был обит «довольно богатой турецкой парчой».

Здесь на квадратном, в четыре ступени, подиуме, покрытом красным сукном, стоял небольшой трон, весь окованный золотом и украшенный такими крупными рубиновыми зёрнами и бирюзой турецкой работы, что краковский дворянин, привыкший к скандинавским интерьерам, не мог поверить, что все эти камни настоящие («Их пришлось бы оценить в большую сумму!» - добавляет он). Две смежные с тронной комнаты были обиты «одна красною камкою, другая, сбоку, - пёстрым ормезином». Правда, с точки зрения Немоевского, сам дворец был построен не по-европейски: деревянный, из круглого бревна, покои «довольно низки и мелки», «окна малые - полтора локтя в вышину и в ширину».

В 1580-х гг. обои помимо царского дворца видели в боярских теремах Годуновых, Шуйских и Голицыных, но они были исключением даже для домов знати. Неслучайно Немоевский заявляет: «Ни у кого из бояр собственного... замка нет - одни деревянные дворцы из круглого нетёсаного дерева, в которых редкость - светлая горница; обыкновенно курные избы; об обоях и не спрашивай».

Впрочем, Немоевский заметил, что некоторые русские дворяне и купцы начали строить дома из тёсаного леса, как в Польше, и им никто не запрещает этого, в отличие от старых времён. «При великом князе Иване (Грозном), - рассказывает далее пан Станислав, -один боярин, будучи послом в Польше, присмотрелся там к нашим постройкам и по возвращении приказал ставить избу из тёсаного дерева. Когда об этом узнал великий князь, он приказал народу весь этот дом разметать, предварительно вымазавши его грязью».

Все эти новшества в области быта постепенно начинают распостраняться по России. Русские мастера начала XVII в. уже сами изготавливали «новые вещи» (различные виды посуды, кровати, кресла, шкафы и буфеты) и быстро успели забыть, откуда эти предметы пришли в русский обиход.

Цитируется по: Черникова Т.В. Московское царство и европейские «Новшества» в начале Смутного времени.

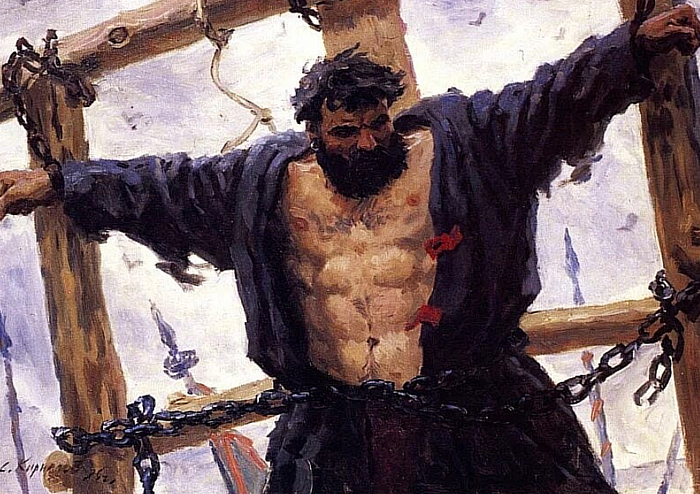

Иллюстрация: Лжедмитрий I

Источник: Злой московит