История

29 постов

29 постов

13 постов

34 поста

35 постов

29 постов

7 постов

8 постов

39 постов

6 постов

21 пост

8 постов

6 постов

24 поста

3 поста

4 поста

Существует такая не очень умная шутка: “В телескоп на Солнце можно посмотреть два раза в жизни — правым и левым глазом”. Сложно назвать ее призывом к соблюдению техники безопасности, скорее наоборот, чем больше работающих способов демонстрации Солнца при помощи телескопа ты знаешь, или, чем больше ты лично наблюдал Солнце в телескоп, тем более глупой она кажется. Простые технологии — солнечные фильтры или проекция на экран, позволяют совершенно безопасно любоваться нашим светилом. А более продвинутые технологии и баллистические хитрости позволили созданному человеком аппарату Parker Solar Probe погрузиться непосредственно в Солнце в 2021 году (и да, анекдоты про “полетим ночью” тоже стали смотреться несколько хуже). Об этом мы сегодня и поговорим.

Зонд Parker Solar Probe у Солнца, иллюстрация NASA

Для тех, кому удобнее, видеоверсия (+ реконструкция гравитационных маневров в симуляторе Orbiter).

Интересное Солнце

Основные феномены и строение Солнца, изображение Kelvinsong/Rubin16/Wikimedia Commons

Ближайшая к нам звезда не кажется таинственной — ну Солнце и солнце. Однако даже краткое перечисление наблюдаемых на нем феноменов занимает немало времени. Если посмотреть на Солнце в обычный телескоп с солнечным фильтром или спроецировать изображение с телескопа на экран, то мы увидим фотосферу — поверхность, которую можно наблюдать в видимом диапазоне. Она будет покрыта сеткой неправильной формы, это называется грануляцией. Гранулы образуются при конвекционном перемешивании материи Солнца и в диаметре имеют размер в районе тысячи километров. Также на диске могут быть солнечные пятна. Это более холодные участки поверхности, через которые проходят особенно сильные магнитные поля. При определенном везении крупные солнечные пятна можно наблюдать невооруженным глазом, когда Солнце очень низко над горизонтом. Если вы придете на день тротуарной астрономии, которые регулярно устраивают планетарии, магазины телескопов и астрономические клубы по всей стране, то, с большой вероятностью, сможете посмотреть на Солнце в телескоп с водородным фильтром H-альфа. В этом случае вы уже увидите более высокий слой, хромосферу. По краю диска при определенном везении можно будет увидеть протуберанцы — более холодное вещество, поднятое над поверхностью магнитным полем. На самом диске более темные полоски будут теми же протуберанцами, но видимыми не сбоку, а в направлении сверху вниз. Они называются волокнами. На краю Солнца будут видны тонкие и острые спикулы, создающие характерный эффект “пожара в прериях”. По ним солнечное вещество поднимается в более высокие слои. Яркие линии на диске называются флоккулы, они складываются в хромосферную сетку. Если вы приедете в район полного солнечного затмения, то сможете увидеть незаметную в обычных условиях солнечную корону.

Солнечное затмение, фото Miloslav Druckmuller

В короне можно выделить петли, образованные замкнутыми линиями магнитного поля и похожие на древнерусский островерхий шлем стримеры — структуры, часто встречающиеся над областями повышенной активности. В рентгеновском диапазоне, наблюдения в котором нужно вести из космоса, можно заметить корональные дыры, являющиеся источником быстрого солнечного ветра. А если направить на Солнце доплеровский радар, то поднимающееся и опускающееся вещество покажет супергранулы, которые имеют размер в десятки тысяч километров.

Вспышки на Солнце, корональные выбросы массы приводят к геомагнитным бурям на Земле, которые проявляют себя не только как очень красивые полярные сияния. В марте 1989 года очень мощная геомагнитная буря на девять часов оставила без света канадскую провинцию Квебек. До сих пор человечество не научилось точно предсказывать солнечные вспышки на дни и недели вперед, на сегодняшний день мы можем оперировать вероятностной оценкой “вот по диску движется пятно, которое может стать источником коронального выброса массы с вероятностью 25%”. Еще недавно с Солнцем были связаны две большие научные тайны, но одну разгадали. Проблема нехватки солнечных нейтрино была решена в начале 21 века. Но вот вопрос, почему температура солнечной короны превышает миллион градусов, а температура лежащей под ней фотосферы составляет всего 5500°С, до сих пор ждет своего ответа.

Плотность и температура на разных расстояниях от Солнца по данным NASA

Краткий экскурс в историю

Кроме множества разбросанных по миру солнечных обсерваторий (например, жители и гости Санкт-Петербурга могут свободно осмотреть ныне не действующий большой пулковский радиотелескоп), исследования Солнца производились с аэростатов, солнечные затмения с 1965 по 1980 наблюдали с самолета NC-135, и, конечно же, начало космической эры привело к появлению гелиофизических космических миссий.

Первым аппаратом, непосредственно зафиксировавшим солнечный ветер, стала советская станция “Луна-1”, запущенная 2 января 1959. Предыдущие аппараты летали по низкой орбите, а “Луна-1”, первая набравшая вторую космическую скорость, обнаружила в межпланетном пространстве горячую, движущуюся со скоростью 300-400 км/с и очень разреженную плазму, которую поэтично назвали солнечным ветром. Запущенный 25 марта 1961 года “Эксплорер 10” всего за несколько часов своего активного существования успел зафиксировать ударную волну от солнечной вспышки. За последующие годы количество гелиофизических космических миссий превысило пять десятков.

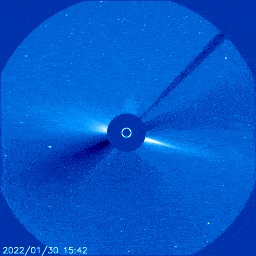

В 1995 году на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L1 (в полутора миллионах километров от Земли на линии Земля-Солнце) был запущен аппарат SOHO — Solar and Heliospheric Observatory (“Солнечная и гелиосферная обсерватория”). Он работает до сих пор, кроме наблюдений Солнца в разных диапазонах несколько десятков энтузиастов открыли на нем более четырех тысяч околосолнечных комет, а также он является одним из источников данных о солнечной погоде. Его соседями на орбите являются аппараты ACE, WIND и DSCOVR, также значительное внимание уделяющие Солнцу.

Актуальное состояние солнечной короны, анимация по фото SOHO

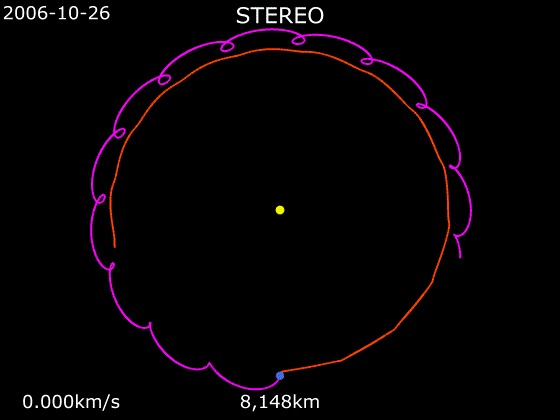

В 2006 году в противоположные стороны относительно Земли были запущены парные аппараты STEREO. Различать их просто: A — Ahead начал движение вперед, а B — Behind — назад. К 2011 году они разошлись на 180 градусов, впервые позволив наблюдать Солнце со всех сторон. Но аппараты находятся на таких орбитах, что у них нет окончательного положения, и в 2015 году они оказались на одной линии, а после этого поменялись местами, A оказался позади Земли, а B — впереди. В 2016 году STEREO-B был потерян.

Орбиты аппаратов STEREO относительно неподвижных Солнца и Земли, анимация Phoenix7777/Wikimedia Commons

Гравитационный маневр

Для того чтобы объяснить особенности полета следующих аппаратов, необходимо рассказать о гравитационном маневре. Искривление пространства-времени, которое называется гравитацией, легко изображается натянутой простыней и шариками. Интуитивно понятно, что если мы поместим в центр натянутой простыни груз, то он создаст местное провисание ткани. Если мы запустим шарик так, чтобы он прокатился через эту ямку, то его траектория изменится.

Вид на космическую простыню сверху, источник

Вторая простая аналогия гравитационного маневра — вы нашли приятеля с кабриолетом, встали у дороги и стали бросать ему мячики (лучше оставить это мысленным экспериментом, а то реальные кабриолеты недешевые). Если вы кинули мячик, когда он двигался вам навстречу, то его ответный бросок прилетит к вам с большей скоростью. А если вдогонку, то с меньшей.

На практике гравитационный маневр позволяет изменить параметры орбиты космического аппарата за счет пролета мимо тяжелого тела, планеты. В зависимости от траектории можно нахаляву разогнаться, затормозить или повернуть плоскость орбиты. Уже много десятилетий космические миссии планируются так, что лучше пусть аппарат летит на несколько лет дольше и пролетит лишний раз мимо какой-нибудь планеты, чем его придется пересаживать на более тяжелую и поэтому дорогую ракету.

Экскурс в историю продолжается

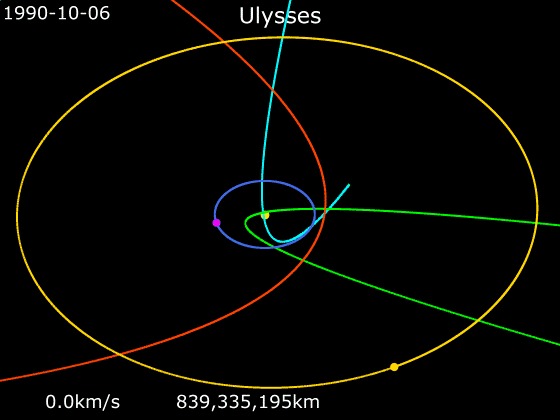

Уникальную с точки зрения баллистики миссию “Улисс” запустили 6 октября 1990 года. 8 февраля 1992 аппарат прибыл к Юпитеру и за его счет изменил наклонение орбиты на 80 градусов, перейдя на практически полярную орбиту относительно плоскости солнечной системы. Ближняя точка орбиты, перицентр, оказалась за орбитой Земли, самая удаленная, апоцентр, в районе Юпитера, и новый период орбиты стал равен шести годам. “Улисс” пролетел над полярными областями Солнца в 1994/95 и еще два раза на последующих витках. Последний сеанс связи состоялся 30 июня 2009 года.

Орбита Ulysses, анимация Phoenix7777/Wikimedia Commons

Запущенный 10 февраля 2020 Solar Orbiter, скорее всего, окажется в тени известности Parker Solar Probe — он приблизится к Солнцу только до 0,3 астрономических единиц. Но миссии объединяет неоднократный пролет мимо Венеры. А с “Улиссом” Solar Orbiter роднит переход на орбиту все более высокого наклонения, он также сможет обозревать полярные области.

Solar Probe

Учитывая научный интерес к Солнцу, нет ничего удивительного, что идеи отправить зонд для изучения Солнца внутрь орбиты Меркурия прослеживаются аж до 1958 года, когда Группа по полям и частицам Национальной академии наук США начала думать, какие космические аппараты интересно было бы запустить. Однако многие десятилетия миссия оставалась на стадии идей и проектов из-за своей сложности. На рубеже 20 и 21 веков рассматривался проект с траекторией в чем-то похожей на “Улисс” — аппарат должен был отправиться к Юпитеру и за счет гравитационного маневра перейти на орбиту, перицентр которой оказывался очень близко к Солнцу.

Предлагаемая орбита аппарата, источник

Однако такая траектория порождала серьезные технические сложности — аппарат нужно было спроектировать таким, чтобы он пережил холод внешней Солнечной системы и жар внутренней. Энергия от Солнца подчиняется закону обратных квадратов, и, если взять ее на расстоянии земной орбиты за 1, то у Юпитера будет 1/25, а вблизи Солнца в десятки и сотни раз больше. Чтобы зонд не замерз у Юпитера, его требовалось обогревать аж тремя радиоизотопными источниками тепла и электричества, а чтобы не расплавился у Солнца — снабдить его теплозащитным экраном. Конструкция получалась нерациональной и очень дорогой.

Варианты компоновки аппарата

В десятые годы концепцию поменяли, вместо такого удобного с точки зрения гравитационного маневра Юпитера, решили использовать гораздо более легкую Венеру, но много раз. В этом случае решалось сразу множество проблем — аппарат нужно было рассчитывать на тепловой баланс только внутренней Солнечной системы, один виток занимал гораздо меньше времени, значит, можно было собрать больше научных данных, исчезали технические требования на связь с аппаратом на расстояниях до Юпитера. Миссия получила обозначение Solar Probe Plus.

План маневров у Венеры, источник

Стартовав от Земли, на первом же витке зонд должен был пролететь мимо Венеры и затормозить. Уже на первом витке аппарат приближался бы к Солнцу в два раза ближе, чем Меркурий в своем перицентре, до 24,8 миллиона километров. В той же точке венерианской орбиты, когда планета совершала два витка, а зонд — три, проходил второй маневр. Перицентр становился равным 19,4 млн. км. Третий и четвертый, а также пятый и шестой тоже проходили в одной точке орбиты. И только последний, седьмой маневр, не имел пары. В итоге аппарат оказывался у Солнца на расстоянии всего 6,9 млн. км. Именно эту концепцию и решили реализовывать.

Новое имя и новые технологии

В 2017 году аппарат назвали в честь Юджина Паркера, астронома, занимавшегося физикой плазмы и правильно предсказавшего многие свойства солнечного ветра.

Зонд Parker Solar Probe готовится к старту, фото NASA

На фото аппарат уже установлен на разгонный блок Star-48BV (похожая на бочку и отличающаяся цветом конструкция слева).

Для того, чтобы Parker Solar Probe был способен пережить приближение к Солнцу на расстояние в 21 раз ближе Земли и поступающие в 475 раз больше энергии, потребовались специальные технологические решения. Основным является теплозащитный щит, за которым оказывается в тени почти весь остальной аппарат.

Теплозащитный щит в разрезе, иллюстрация NASA

Щит диаметром 2,4 метра и толщиной 11,5 см весит 72 килограмма и собран из нескольких слоев. Наружный слой — белая керамика, затем идет защитный слой и два слоя из упрочненного углерод-углеродного композита между которыми толстый слой углеродной пены. Углеродная пена — новый материал для теплоизоляции, имеющий очень низкую плотность. При создании щита пришлось решать инженерные сложности, например, чтобы в пене не осталось значительного количества кислорода, и она из-за этого не обуглилась в рабочих условиях. При максимальных сближениях керамическая наружная поверхность нагревается до примерно 1600 градусов, но это тепло не передается на внутреннюю поверхность, к которой крепится рама аппарата.

В одном из ранних вариантов аппарата предложили идею двух наборов солнечных панелей, один из которых бы выдвигался на участке максимального сближения, но в итоговом проекте панели выполнили из двух частей. Внешняя, установленная под другим углом, использует активное охлаждение. Из-за того, что аппарат работает во внутренней Солнечной системе в качестве теплоносителя использовали обычную воду. 3,7 литра деионизированной воды хранятся в подогреваемом баке и обеспечивают охлаждение внешней части солнечных панелей, работая в диапазоне 10 — 150 градусов c пределом 200, а незакипание воды гарантируется до 210 градусов. Излучающие тепло радиаторы установлены на конической переходной части сразу за теплозащитным щитом.

Рабочие положения солнечных панелей, источник

В районе перицентра панели полностью убраны, и только край освещается полутенью от щита. В районе апоцентра они полностью раскрыты, а между ними занимают промежуточное положение.

Вблизи перицентра связь с аппаратом невозможна, он летит полностью автономно, удерживая правильное положение щитом к Солнцу, и собирает научные данные. Для определения положения в пространстве используются два звездных датчика на торце, противоположном щиту, но в районе перицентра ими пользоваться нельзя, поэтому на аппарате установлены специальные датчики лимба, фиксирующие смещение тени от щита. Поворачивается Parker Solar Probe при помощи маховиков. Поскольку задачей зонда является полет в очень узком “коридоре”, он включает двигатели только для небольших коррекций. Поэтому ему не нужна двигательная установка с большим запасом характеристической скорости. На Parker Solar Probe стоят 12 однокомпонентных двигателей, работающих на гидразине, каждый тягой 440 грамм. Особенностью миссии является также то, что маневры по коррекции траектории выполняются либо при положении аппарата щитом к Солнцу, либо в близких к апоцентру участках орбиты. Для защиты от перегрева на короткое время во время этих маневров некоторые блоки зонда прикрыты жалюзи.

Несимметричное расположение двигателей, на правой нижней картинке бирюзовые прямоугольники — жалюзи. Источник

Научное оборудование

Расположение научных приборов на аппарате, изображение Bold Business

Научные приборы аппарата, как легко догадаться, разработаны для изучения Солнца, его магнитных полей, потоков солнечного ветра и летящих частиц. Приборы, не прикрытые щитом, адаптированы для работы в условиях непосредственной близости к Солнцу.

FIELDS (Electromagnetic Fields Investigation, изучение электромагнитных полей) получает информацию об электрических и магнитных полях, радиоволнах и параметрах плазмы. Для этого на четырех развернутых в стороны антеннах и расположенной в тени мачте установлены пять датчиков напряжения и три магнитометра. Поскольку боковые антенны находятся на свету, их выполнили из сплава C-103 с ниобием, а корневую часть прикрыли дополнительной теплозащитой.

Расположение приборов FIELDS и конструкция антенны, источник

IS☉IS (Integrated Science Investigation of the Sun, комплексное научное исследование Солнца) — это датчики высоко- (EPI-Hi) и низкоэнергетических (EPI-Lo) частиц. Интересна конструкция EPI-Lo. Прибор собран из восьми секторов. В каждом секторе десять направляющих отверстий. Попавший внутрь ион регистрируется на первом детекторе, электрон — на втором. Место регистрации позволяет определить направление прилета. Таким образом прибор позволяет определить интенсивность частиц в различных направлениях для целой полусферы.

IS☉IS, источник

SWEAP (Solar Wind Electrons Alphas and Protons, электроны, альфа-частицы и протоны солнечного ветра) — это набор из трех датчиков, фиксирующих поток солнечного ветра: протоны, электроны и ядра атома гелия (альфа-частицы). Наиболее интересен инструмент SPC, цилиндр Фарадея, который располагается сбоку от теплозащитного щита и находится на свету. В моменты наибольшего сближения с Солнцем температура наружной крышки превысит 1600 градусов Цельсия, поэтому ее выполнили из вольфрама. А сам датчик сделан из ниобиевых лепестков в сапфировой изоляции.

WEAP и распределение температур у SPC в перицентре, источник

WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe, широкоугольная камера для солнечного зонда) — прибор с двумя камерами: 13°/53° и 50°/108°. Камеры смотрят в сторону от Солнца, но, благодаря близости аппарата к звезде, могут работать как коронограф и снимать потоки солнечного ветра.

Конструкция WISPR, источник

Пуск и полет

Parker Solar Probe стартовал 12 августа 2018 в 07:31 UTC. Почетным гостем на запуске был Юджин Паркер, которому на тот момент был 91 год (он, кстати, жив до сих пор). Для выведения использовалась одна из самых грузоподъемных ракет планеты. Delta IV Heavy способна вывести 29 тонн на низкую орбиту. Масса Parker Solar Probe составляет всего 685 килограмм, и на ракету в качестве дополнительного разгонного блока установили тяжелый Star-48BV. Баллистика выведения требовала старта незадолго до рассвета: чтобы отправиться во внешнюю Солнечную систему, с низкой опорной орбиты надо разгоняться на ночной стороне, а чтобы полететь во внутреннюю — на дневной. В этом случае скорость аппарата будет вычитаться из орбитальной скорости Земли.

Траектория отлета зонда Parker

На февраль 2022 года зонд Parker Solar Probe благополучно провел пять гравитационных маневров у Венеры. Следующий, предпоследний, шестой маневр ожидается в августе 2023. Десятый перицентр аппарат прошел 21 ноября 2021, одиннадцатый ожидается 25 февраля 2022. С десятого по шестнадцатый перицентр зонд сближается с Солнцем до 9,2 миллиона километров (8,5 над поверхностью). По второму закону Кеплера в районе перицентра скорость спутника растет тем больше, чем более вытянут эллипс орбиты, поэтому Parker Solar Probe стал новым рекордсменом по абсолютной скорости — уже сейчас он разгоняется у Солнца до 160 километров в секунду, а сближения после следующих гравитационных маневров обещают еще большую скорость.

Иллюстрация Phoenix7777/Wikimedia Commons

Промежуточные результаты

Самым громким результатом миссии стало погружение в атмосферу Солнца. После обработки данных восьмого перицентра (28 апреля 2021) оказалось, что зонд три раза пролетел под поверхностью Альвена. Что же это такое? В солнечной короне распространяются магнитогидродинамические волны Альвена. Район, где линейная скорость вещества в короне превышает скорость распространения альвеновских волн, называют критической поверхностью Альвена и считают границей между солнечной атмосферой и потоком свободного солнечного ветра. Солнечный ветер сейчас не относят к атмосфере Солнца, момент, когда межзвездная плазма оказывается сильнее солнечного ветра считают границей Солнечной системы. Непосредственные измерения Parker Solar Probe обнаружили, что поверхность Альвена расположена в среднем в 13,6 млн. км от центра звезды (18,8 солнечных радиусов). Граница неровная, и ее высота меняется со временем.

Светлое — расчетное положение поверхности Альвена, зеленая линия — среднее количество солнечных пятен, красные линии — траектория Parker Solar Probe

Кроме этого зонд открыл множество других феноменов. Одним из самых ранних стало обнаружение свободной от пыли зоны — ближе 5,6 млн км пыль банально испаряется.

Зонд “Улисс” обнаружил в приполярных областях Солнца S-образные структуры магнитного поля. Сначала ученые подумали, что это редкие и встречающиеся только в приполярных районах феномены. Однако зонд “Паркер” обнаружил во множестве обратные переключения магнитного поля — switchback.

Полученные данные говорят, что обратные переключения связаны с супергранулами.

Также аппарат пролетал через корональные стримеры, причем обстановка внутри была тише, чем снаружи. Зонд зафиксировал турбулентность солнечного ветра, вспышки, слишком слабые, чтобы их могли заметить на Земле. В него на огромной скорости попадали небольшие частички космической пыли (результат — всплеск помех на фотографиях WISPR и дополнительные научные данные).

Кадры с камер инструмента WISPR

Основная миссия аппарата рассчитана до конца 2025 года. Вполне возможно ее продление. Критической является возможность аппарата сохранять правильное положение в пространстве — когда выйдут из строя маховики или система управления, зонд Parker Solar Probe превратится в оплавленный комок, который еще очень долго будет крутиться вокруг Солнца. Будем надеяться, что этот момент наступит нескоро, и мы получим еще много интересной информации о том как устроено Солнце.

Оригинал

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Законодательство о дронах развивается стремительно и меняется каждый год. Между тем, кажется, сейчас оно пришло в состояние относительной стабильности, позволяющей говорить о тех общих правилах, которые будут применяться уже на длительный срок. В этой статье я постарался обобщить всю информацию и прояснить аспекты правового регулирования дронов в России и Европе, которые помогут сориентироваться любителям этих машин в ближайшем будущем. Как зарегистрировать дрон? Какие действуют ограничения его использования? Что надо знать при перевозке дрона в ЕС или из ЕС? Этим вопросам посвящен данный лонгрид.

Российское право

Определение

В российском законодательстве действует понятие «беспилотное воздушное судно» (БВС) – воздушное судно, управляемое и контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта (внешним пилотом). Не трудно догадаться, что основными признаками, позволяющими относить аппарат к БВС, являются отсутствие пилота и дистанционное управление, что распространяет действие закона на любые виды летающих дронов, в т.ч. квадрокоптеры. Вопрос о применении данного термина к полностью автономным беспилотникам остается спорным.

Легализация дрона

Правила легализации дрона зависят от его взлетной массы – предусмотренной технической документацией максимальной массы аппарата, топлива и груза, с которыми он может осуществить нормальный безопасный полет.

Владельцы дронов, взлетная масса которых меньше 250 грамм, могут спать спокойно – они не обязаны проходить какие-либо юридические процедуры. Для остальных законом предусмотрено два порядка легализации, выбор одного из которых зависит от весовой категории дрона.

1. Постановка на учет. Поставлены на учет должны быть дроны с взлетной массой от 250 грамм до 30 килограмм (легкие дроны). Это процедура заключается в простом уведомлении Росавиации о факте владения дроном. Заявление должно быть подано в ведомство в следующие сроки:

Ахтунг! К заявлению нужно будет приложить фотографии БВС с нескольких ракурсов. Не лишним будет также приложить техдокументацию, подтверждающую взлетную массу до 30 килограмм. Отправить заявление можно следующими способами:

— через Госуслуги

— через Портал учета беспилотных воздушных судов

— почтовым отправлением в Росавиацию по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2. При использовании этого способа на конверте необходимо сделать отметку «учет БВС».

Росавиация обязана ответить на заявку в течение 10 рабочих дней с даты ее получения. За это время ведомство присвоит аппарату учетный номер и направит его вместе с ответом владельцу. До присвоения учетного номера использовать дрон в полетном режиме нельзя.

2. Регистрация. Предназначена для дронов с взлетной массой выше 30 килограмм (тяжелые дроны). Регистрация подразумевает выдачу свидетельства о регистрации, номера дрона и занесение его в специальный реестр. Сроки подачи заявления – такие же, как для постановки на учет.

Помимо самого заявления и фотографий дрона, в Росавиацию нужно будет предоставить:

— техническую документацию дрона и документы, подтверждающие право собственности на него;

— сертификат летной годности на воздушное судно (для его получения нужно предварительно обратиться в Росавиацию, предоставив всю техническую документацию дрона);

— сертификат летной годности оператора дрона (опять же выдается Росавиацией владельцу дрона по итогам прохождения квалификационных курсов и сдачи экзамена);

— подтверждение страхования гражданской ответственности за управление дроном.

Заявление на регистрацию подать тоже не так просто: это можно сделать одним из двух способов:

— на личном приеме/через канцелярию в одном из региональных управлений Росавиации;

—

почтовым отправлением в Росавиацию по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2 (в таком случае на почте обязательно нужно оформить опись вложения – таково требование п. 21 соответствующего Приказа Минтранса).

Обработка заявления о регистрации занимает 10 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов. Если с документами все в порядке, владельцу дрона выдается свидетельство о регистрации, аналогичное свидетельству о регистрации автомобиля, в котором указывается идентификационный номер БВС.

Денежный вопрос: пошлины и налоги

Госпошлина за постановку легкого дрона на учет не уплачивается. А вот при регистрации дрона с взлетной массой выше 30 килограмм придется заплатить 1 300 рублей.

Аналогично дело обстоит с налогами: от них освобождены владельцы легких дронов, а вот за дрон, подлежащий регистрации, придется платить транспортный налог (Письмо ФНС №БС-4-21/2295@ от 11.02.2019). Размер налога зависит от региона, в котором зарегистрирован владелец и мощности устройства (кВт). Например, за грузовой дрон с мощностью двигателей 3 кВт в Москве транспортный налог будет составлять 1 020 руб. за год владения. Список ставок по всем регионам России можно посмотреть здесь.

Использование дрона

Перед первым запуском на корпус дрона должен быть нанесен его учетный или идентификационный номер. Главное требование – чтобы он был визуально опознаваем. Рекомендации по этому поводу можно посмотреть на сайте Росавиации и YouTube.

Далее – запуск в небо, то есть использование непосредственно по назначению. Дроны легче 30 килограмм можно запускать без разрешения при соблюдении следующих условий:

— светлое время суток;

— ясная погода;

—

высота полета – не более 150 метров.

В остальных случаях, а также при запуске тяжелых дронов, придется запрашивать разрешение на использование воздушного пространства. Для его получения необходимо разработать план полета и отправить его в уполномоченный орган.

Кто занимается выдачей разрешений? Если полет планируется в пределах города, нужно обратиться в комитет по транспорту администрации соответствующего населенного пункта. В остальных случаях дорога ведет к территориальным центрам Росавиации. Лучше всего не мучить себя ненужной волокитой и согласовать план полета онлайн через электронную систему предоставления планов полетов.

Что нужно знать при разработке плана полета:

Маршрут не должен проходить через различные ограниченные или запрещенные зоны: территории аэропортов и диспетчерских зон, вертолетных площадок, военных полигонов и т.п. Их актуальное расположение можно посмотреть здесь.

Запрещены полеты над городами федерального значения: Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем (Приказ Минтранса № 254 от 24.06.2020).

Запрещены полеты над массовыми скоплениями людей.

Коммерческое использование

Если хочется использовать дрон не только для того, чтобы порадовать себя любимого, но и подзаработать, придется получать сертификат эксплуатанта. Здесь не важно, используется дрон для фото- и видеосъемки оператором на свадьбе или же для профессиональной перевозки грузов.

Такой сертификат можно получить только являясь индивидуальным предпринимателем или представителем юрлица. Для этого необходимо направить в Росавиацию целый пакет документов (все как в большой авиации):

— свидетельство о регистрации дрона;

— сертификат летной годности;

— свидетельство о квалификации оператора дрона;

— полис страхования гражданской ответственности;

—

руководство по производству полетов.

В дополнение к этому те, кто планирует использовать дрон для геодезических или картографических работ, обязаны предоставить разрешение Генштаба и ФСБ.

Штрафы и ответственность

Нарушение правил регистрации и использования дрона в России может дорого обойтись. Так, запуск дрона без постановки на учет или регистрации, в случае обнаружение этого факта властями, может повлечь за собой привлечение владельца к административной ответственности по ст. 11.4 КоАП в виде штрафа: для граждан его максимальная планка составляет 50 тыс. рублей, а для компаний – 300 тыс. рублей.

Если в результате нарушения правил полета дрон причинит людям вред легкой или средней тяжести (т.е. не опасный для жизни), то пилот вынужден будет оплатить административный штраф до 5 000 рублей и возместить стоимость лечения. А вот за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти оператор дрона может сесть за решетку на срок до трех лет (ст.ст. 109, 118 УК РФ).

Европейское право

Определение

Европейское право использует термин «дрон» и определяет его как любой воздушный аппарат, летающий автономно или будучи пилотируемым дистанционно пилотом вне борта. Это определение несколько шире российского, так как включает и полностью автономные модели, запрограммированные на осуществление полета без участия человека.

Легализация дрона

В отличие от России, все дроны, произведенные на территории ЕС, проходят сертификацию и идентификацию. Поэтому отдельно регистрировать дрон, купленный в ЕС, не надо. Не требуется предпринимать какие-либо действия и умельцам, изготовившим дрон легче 250 грамм своими руками. А вот хэнд-мейд потяжелее уже надо проводить через процедуру сертификации у одного из аккредитованных изготовителей серийных дронов.

Таким образом, в большинстве случаев какой-либо регистрации дрона от владельца не требуется. Однако сам он должен зарегистрироваться как пилот на сайте соответствующего ведомства той страны, где он находится. Никаких пошлин за это оплачивать не надо. Список ссылок по странам можно найти здесь.

Регистрироваться нет необходимости, если:

— дрон легче 250 грамм и не имеет камер и сенсоров;

—

дрон легче 250 грамм, имеет камеры и сенсоры, но при этом является игрушкой.

Использование дрона

Этот вопрос был раскрыт в посте Andrey@at_wrike, но за прошедшее время правила немного изменились, да и перевод с английского поможет легче сориентироваться.

Итак, на сайте Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA) можно найти достаточно информативную табличку о том, что можно, а что нельзя в зависимости от весовой категории дрона. Вот ее перевод на русский:

Ахтунг! Правила выше действуют до 1 января 2023 года.

Для запуска дрона тяжелее 25 кг. (подкатегория С) необходимо согласовать план полета (полетный сценарий) с национальным органом каждой страны, через которую будет проходить полет, а также получить лицензию оператора дрона «специальной категории». Насколько это тяжело будет зависеть от конкретной страны ЕС.

Кроме этого, есть еще несколько моментов, на которые нужно обратить внимание:

— любым дронам нужно получить дополнительное разрешение на пролет над запретными зонами, расположение которых можно посмотреть здесь;

— если дрон тяжелее 20 килограмм, необходимо застраховать гражданскую ответственность;

—

для дронов подкатегорий А1-А3 не надо согласовывать план полета и получать разрешение на полет.

Коммерческое использование

Дроны подкатегорий А1-А3 можно использовать в любых коммерческих целях без дополнительных юридических процедур. Использование тяжелых дронов категории С в коммерции регулируется в каждой стране ЕС по-своему, и бюрократическая процедура согласования коммерческого предназначения может занять длительный период времени.

Штрафы и ответственность

Размер наказания за несоблюдение правил пользования дронами зависит от конкретной страны ЕС, на территории которой произошло нарушение. В большинстве случаев это – денежные штрафы, причем весьма существенные.

Так, во Франции несоблюдение требований по обучению пилота и пилотированию вблизи людей и построек может повлечь за собой взыскание штрафа в размере до 75 тыс. евро. Если при этом пострадали люди, пилот может быть привлечен и к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года.

Полеты над запретными зонами также могут встать в копеечку: если дрон забрел в такую зону по неосторожности пилота, последний будет вынужден заплатить штраф в размере до 15 тыс. евро. Если власти докажут умышленный характер нарушения, то штраф может вырасти до 45 тыс. евро.

Аналогично дело обстоит в Германии: за нарушение правил полета и подготовки пилота предусмотрен штраф до 50 тыс. евро. Пролет над немецкими запрещенными зонами и несанкционированное вмешательство в воздушное движение может обойтись любителю дронов не только штрафом, но и лишением свободы от 6 месяцев до 10 лет.

При въезде в ЕС со своим дроном, регистрировать его не нужно. Достаточно зарегистрировать себя как пилота онлайн через сайт национального ведомства той страны, в которой планируется запустить дрон в первый раз. После этого аппарат можно будет использовать на территории всего Евросоюза с соблюдением правил, которые были указаны выше. Единственное требование – полученный регистрационный номер пилота нужно будет наклеить на корпус аппарата. Если собираетесь использовать несколько дронов – достаточно наклеить на каждый из них это номер.

В обратном случае, если купленный в Европе дрон хочется использовать в России, придется проходить процедуру его постановки на учет/регистрации в Росавиации, как если бы устройство было куплено на родине. Дрон можно будет использовать только после получения российского учетного или идентификационного номера.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

«Энергия»—«Буран» на стартовом комплексе. Судя по всему, это всё же какой-то из дней пуска, так как площадка хоть и пустая, но и ракета, судя по всему, не заправлена.

29 октября 1988 года, 6:23:49 мск. Космодром Байконур, стартовая площадка 110.

Только предпусковая подготовка длилась больше года, а финальные операции начались ещё в 13 часов накануне. Буран в пакете с ракетой-носителем уже некоторое время стоят на стартовом столе, обвешанный различными кабелями, шлангами, удерживаемые площадками обслуживания. За десять минут до непосредственно старта нажимается кнопка Пуск, и «Энергия»—«Буран» с пусковым комплексом становятся полностью автоматической системой, которая не запитана от земли и управляется лишь своими компьютерами. За эти десять минут должны отсоединиться все внешние системы.

За 51 секунду до старта по всем системам проходит код отмены пуска. От изделия невовремя, с задержкой на 38 секунд, отошла платформа азимутальной ориентации, регулирующая гироскопы, стартовый комплекс не получил от неё доклад о фиксации и мгновенно выдал команду на аварийное прекращение пуска. Тут же принимается решение об отмене старта, сливе компонентов топлива и переносе на 15 ноября.

Теперь необходимо было понять, что же стало причиной отказа. Претензии шли сходу системе управления, самому механизму и внутренним причинам на ракете, тем более что при сливе компонентов топлива на одном из боковых блоков возникли проблемы — слишком медленно шёл слив. Ну и вовсе системы перепроверить не помешает, мало ли что.

Как ни странно, но проблему с топливным баком бокового блока «А» решили быстрее. Многие версии были отсеяны очень быстро, и осталась лишь одна:

Все наши предположения о причине сводились к одному — засорился фильтр в бортовой заправочно-сливной магистрали. Разработчики блока А и изготовители, уважаемое НПО «Южное», в голос протестовали: «Не может быть, потому что этого не может быть никогда...» Заслуженной организации трудно не верить. Разработчики средств заправки отстаивали свое: компонент чист, магистрали проверены на чистоту — и предъявляют документы проверки. Ракетный завод не сдается: "… Был случай на стартовой позиции «Зенита», когда, проверяя заправочные шланги, были обнаружены отклонения по чистоте..." Рассудила опять же проверка на месте.

После слива кислорода из этого блока со скоростью струйки, вытекающей из чайника, добрались до фильтра на борту — фильтр забит со стороны ракетного бака. Немыслимо, но факт. Исследовали — частицы из бака, которые накопились в процессе его изготовления.

Главный конструктор ракеты «Энергия» Борис Губанов

Ранее похожая проблема уже привела к аварии на испытаниях блока, поэтому пренебречь такой неисправностью ни в коем случае было нельзя. К чести команды космодрома, ее исправили прямо на площадке.

И вот тут-то у всех нас, как говорят, екнуло сердце: фланцевое разъемное соединение с фильтром находилось в хвостовом отсеке блока, место доступа к нему невероятно ограничено, нужно было снимать изделие с пусковой установки, транспортировать на техническую позицию РН, отстыковывать ОК (орбитальный корабль — прим. А.С.), параблоки, разбирать хвостовой отсек двадцатого блока и только тогда можно было извлечь фильтр Даже слабо понимающий специалист по испытаниям РКТ (ракетно-космической техники — прим. А.С.) понимает, что это означало задержку с пуском УРКТС (универсальной ракетно-космической транспортной системы — прим. А.С.) на несколько месяцев и требовало повторения всего цикла испытаний в объеме технологического графика. Тревожные моменты поиска решения! Стараниями Юрия Ивановича Лыгина и Николая Степановича Шуракова был найден квалифицированный слесарь тов. Швырков Александр Сергеевич, который смог, работая в хвостовом отсеке блока, не только разобрать фланцевые соединения, извлечь фильтр, но и установить его назад, обтянуть фланцевое соединение, обеспечив его работоспособность в среде жидкого кислорода. Большое ему спасибо и низкий поклон за его мужество и трудовой героизм! (…) На сетке фильтра действительно были обнаружены волокна батиста, весом в несколько граммов, полностью закрывавшие ячейки фильтра, имеющих проходное сечение в 20 мкм.

Владимир Гудилин, тогда — начальник научно-испытательного управления Байконура и командир боевого расчёта

А вот работы над не отошедшим вовремя блоком затянулись. По воспоминаниям заместителя генерального конструктора НПО «Энергия», а тогда заместителя главного конструктора по координации работ и экспериментальной отработки Вячеслава Филина, только на поиск причины ушло не менее четырёх дней. Системы управления отработали как положено, никаких проблем в чертежах не обнаруживалось, а следовательно, искать нужно было либо какой-то системный просчёт проектирования, либо брак.

Собака была зарыта… в банальных уплотнителях. Они прекрасно работали за полгода до пуска, когда их изготовили, установили и провели испытания. Однако с тех пор произошло множество смен температуры, различные операции, и в итоге уплотнитель попросту сварился со световодом, из-за чего требуемое для отделения усилие было на порядок выше положенного. Проблему исправили, причём возились вплоть до ночи с 14 на 15 ноября.

Честно говоря, многие не поверили в такие выводы комиссии, уж очень прозаично они объяснили природу отказа, оставалось одно: выполнить рекомендации комиссии по уменьшению трения в месте контакта, произвести натурный эксперимент на летном изделии, что и было сделано сначала в ручном, а затем и в автоматическом режимах. Все работало четко, временная циклограмма выдерживалась с удивительной точностью! Наступило облегчение, но и разочарование от того, что запуск УРКТС не состоялся по такой прозаичной причине.

В.Гудилин

Если я правильно понимаю, то виновница торжества — вот эта чёрная платформа на ракете под ажурной фермой. Размером она с автомобиль.

15 ноября 1988 года, 5:00 — 6:00, там же.

Итак, Буран снова готов лететь. Однако на сей раз ситуация осложняется отвратительной погодой. На Байконур надвигается циклон, шквалистый ветер до 20м/с, который будет и на посадке. Корпус ОК и РН подвергаются обледенению, кое-где корка достигает максимально допустимых значений в 1.7 мм. Но всё же решают пускать. В 6:00:01 «Энергия»—«Буран» стартует в космос, а спустя несколько секунд исчезает в плотной облачности с нижней кромкой в 550 метров.

На различных удалениях и высотах от старта находятся несколько самолётов для различных видов наблюдений. По всему мировому океану разбросаны корабли, фиксирующие передаваемые «Бураном» данные и передающие их в Москву и на Байконур.

Собственно

Система в воздухе и следует ровно в расчётной трубке траекторий. Почему трубка? Всё просто — в атмосфере на корабль действует слишком много сил и факторов, так что возможность просчитать единственно верную траекторию отсутствует (я приведу её изображение ниже, иллюстрируя уже спуск с орбиты). На 152-й секунде полёта отстреливаются параблоки первой ступени. «Буран» продолжает держать свой путь в космос. Томительное ожидание — и вот 467-я секунда — отключение двигателей второй ступени. «Буран» с помощью своих двигателей успокаивает связку — пока ещё связку РН и ОК. 482-я секунда — и ОК отделился от РН, продолжая свой полёт самостоятельно на высоте около 150 км.

В зале, по заведенной традиции, ни шума, ни восклицаний. Только у ракетчиков горят глаза. Под столом пожимают друг другу руки. Задача носителя выполнена. Теперь все за кораблем. «Корабелы» переживают особо и напряженно. Все болеют за них, ракетчики переключились на наблюдение за экранами дисплеев с информацией о полете корабля. Стартовая команда работала, приводя системы и сооружения старта в безопасное состояние...

Борис Губанов

Ещё через три с половиной минуты, в апогее, «Буран» выдаёт первый импульс длиной в 67 секунд, а значит, первому витку быть. На втором витке корабль идёт, повернувшись ровным днищем к Солнцу для наиболее оптимального теплораспределения.

На орбите все системы работали штатно. В полете было проведено 4 сеанса связи, включая передачу на борт информации, необходимой для спуска и посадки, в том числе направление ветра в районе ВПП посадочного комплекса.

На втором витке, на 67-й минуте полета, вне зоны радиосвязи, «Буран»начал готовится к посадке — в 7:31:50 с магнитной ленты бортового магнитофона перезагрузилась оперативная память бортового вычислительного комплекса для работы на участке спуска и началась перекачка топлива из носовых баков в кормовые для обеспечения требуемой посадочной центровки. БЦВК рассчитал и сообщил в ЦУП параметры тормозного маневра для схода с орбиты.

Начали готовиться к встрече корабля и службы посадочного комплекса. Когда «Буран» начал свой второй виток, на Объединенный командно-диспетчерский пункт (ОКДП) прошла информация о том, что по данным телеметрии на борту все нормально, отклонений от работы аппаратуры посадки не отмечено, за исключением несрабатывания радиоответчиков, что существенно не влияло на процесс обеспечения автоматической посадки. Дальше происходит ряд операций на орбите, корабль меняет ориентацию для выдачи тормозного импульса и правильного входа в атмосферу.

В 8:53 связь с кораблём пропадает, ведь внутри плазмы она невозможна, видят «Буран» только те, кто следит за ним через загоризонтные РЛС. А все ждут. МиГ-25 с оператором на борту второй раз за утро поднимается в воздух. В процессе снижения «Буран» совершает S-образный боковой манёвр в 570 км вправо от плоскости орбиты для рассеивания кинетической энергии. В принципе, он мог сделать и более серьёзный манёвр, однако сейчас корабль не нёс допнагрузку, так что в этом не было нужды. В этот момент с камеры, расположенной на месте командира, видно, как сначала внутри кабины что-то падает, а потом как исчезает плитка теплозащитного покрытия, защищающая кабину. Некоторые занервничали. «Трындец котёнку! Долетался!».

Здесь мы видим, как в процессе интенсивного маневрирования что-то падает в межкабинном пространстве в районе командирского места…

… а здесь отваливается плитка теплозащитного покрытия (где стрелка). Кроме того, лобовое стекло заляпало лакокрасочное покрытие с плиток. При этом оно сгорало в плазме.

А «Буран» как ни в чём не бывало продолжает снижаться, сбрасывая скорость и показывая балансировочное и аэродинамическое качества выше, чем предполагались после многочисленных продувок и испытаний. К моменту выхода из плазмы на высоте в 50 км корабль планировал со скоростью 10 Махов, до посадки оставалось ещё 550 км. Произошло это в 9:11.

Траектория снижения «Бурана» в проекции на земную поверхность, изображенная внутри расчетной трубки вероятных траекторий. Чем толще синяя полоса, тем большая вероятность выбора этой траектории. Точками показано положение корабля при прохождении отмеченной высоты полета. Соответственно, красная линия — траектория посадки.

До сих пор полет проходил строго по расчетной траектории снижения — на контрольных дисплеях ЦУПа его отметка смещалась к ВПП посадочного комплекса практически в середине допустимого коридора возврата. «Буран» приближался к аэродрому несколько правее оси посадочной полосы, и все шло к тому, что он будет «рассеивать» остаток энергии на ближнем «цилиндре». Так думали специалисты и летчики-испытатели, дежурившие на объединенном командно-диспетчерском пункте. В соответствии с циклограммой посадки включаются бортовые и наземные средства радиомаячной системы. Однако при выходе в ключевую точку с высоты 20 км Буран «заложил» маневр, повергший в шок всех находившихся в ОКДП. Вместо ожидавшегося захода на посадку с юго-востока с левым креном корабль энергично отвернул влево, на северный цилиндр выверки курса, и стал заходить на ВПП с северо-восточного направления с креном 45º на правое крыло.

Вадим Лукашевич

Пятью километрами ниже корабль достиг дозвуковой скорости и продолжил снижаться, на высоте 11 км на какой-то момент выйдя из поля зрения наземных антенн контроля воздушной обстановки.

«В момент резкой смены курса «Бурана» одна из женщин-операторов наших ЭВМ серии ЕС закричала „Вернись!“, — ее лицо надо было видеть — на нем был сразу и страх, и надежда, и переживания за корабль как за родное дитя».

Антон Степанов, участник описываемых событий в объединённом командно-диспетчерском пункте

На Земле началась паника. Корабль вёл себя непредсказуемо, и никто не знал, что именно он сделает дальше.

...После того, как «Буран» вышел на орбиту, я своими глазами видел, как в Центре управления полетами «группа товарищей» заранее готовила «Сообщение ТАСС» о том, что из-за таких-то и таких-то неполадок (они изобретались тут же) благополучно завершить этот эксперимент не удалось. Эти люди особенно оживились, когда, уже заходя на посадку, «Буран» вдруг начал неожиданный маневр..."

Глеб Лозино-Лозинский, главный конструктор «Бурана»

Корабль готовились подорвать из-за «отказа системы управления», но в дело вмешался заместитель Лозино-Лозинского по лётным испытаниям Степан Микоян.

Когда корабль достиг высоты в 8 км, с ним встретился МиГ-25 Магомеда Толбоева. Помимо пилота на борту также был оператор, который должен был снимать процесс снижения. Всё бы ничего, но «Буран»-то снижался не по плану, так что машины шли на встречных курсах вместо догоняющих. Толбоеву пришлось закладывать фигуру высшего пилотажа, отчего камера чуть не сломалась.

К высоте 6 км корабль уже встал на сопровождение системы «Вымпел» и готовился к посадке, постоянно получая все необходимые навигационные данные.

4 км. «Буран» выходит на крутую посадочную глиссаду, почти пикируя со скоростью в 40 м/с. А потом неожиданно для всех выныривает из облаков и у самой ВПП резко задирает нос. И вот касание основных опор, а затем и носовых, столь мягкое, что последние переданные «Вымпелом» данные гласили, что корабль снижался со скоростью в 1 м/с, а парашютная тормозная система сработала с задержкой в 9 секунд, автоматика просто не смогла зарегистрировать такое лёгкое касание.

Вот так он садился

Корабль остановился на полосе с высочайшей точностью, отклонившись от середины полосы на 5,8 м, остановившись в 1-2 м от расчётной точки. Больше того, машина при посадке выбрала маршрут, вероятность попадания на который составляла лишь 3%, но который в сложившихся погодных условиях был единственно верным.

Вот так он садился:

Порывы доходили до 20 метров в секунду. Корабль это учел и боролся с боковым ветром, «сознательно» сделав отворот от посадочного курса градусов на 15-20. Я не мог не восхищаться его полетом. Ветер ведь не встречный, а боковик под 40 градусов слева, вот мы и летели боком.

«Буран» сел, как и положено в таких условиях, на одну ногу. Сначала левой коснулся, поправил нос, через 30 метров опустил на ВПП правую ногу. Уклонение от оси полосы было три метра. Это и для первоклассного летчика на оценку «отлично». А «Буран» и на пробеге «искал» осевую линию. К моменту остановки он был правее центра ВПП менее 50 сантиметров.

Магомед Толбоев, лётчик-испытатель (из интервью газете «Красная звезда» от 25 ноября 1988 года)

Наконец, команда «все системы корабля обесточены». Вот и всё. «Буран»совершил первый полностью автоматический полёт, который был единственным таким полётом на протяжении следующих почти 22 лет. Восторг! Овации! Счастье и гордость наполняли всех, корабль целовали и обнимали.

Повреждение ТЗП на крыле

Триумф не омрачил даже серьёзный косяк ТЗП. На нижней поверхности было потеряно три плитки, в результате чего крыло начало разрезать. Повезло, что плазма воздействовала на этот участок недолго. Иначе кто знает, чем бы всё кончилось…

Послеполётное обслуживание

Источники:

Материалы сайта Buran.ru Вадима Лукашевича

Барт Хендрикс, Берт Вис. «Энергия-Буран: советский Space Shuttle (Energiya-Buran. The Soviet Space Shuttle)»

Борис Черток. «Ракеты и люди»

Для обложки в социальных сетях показана штатная ориентация — левым крылом к Земле.

Иллюстрация созданы на основе детальной 3D-модели (автор Armin Schieb), разработанной для сайта Buran.ru, и эксклюзивных фотографий Земли из космоса, сделанных космонавтом Павлом Виноградовым летом 2013 г. с борта Международной космической станции:

Автор: Александр Старостин

Оригинал

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Как только не называют благословенный XIX век – это и век пара, и век электричества, и век социалистических идей, и век железных дорог. Но, так уж вышло, что для подавляющего большинства людей на планете, живших в то время, этот век стал веком холеры.

Страшные пандемии (всего их за столетие случится семь), возникая одна за одной в долине Ганга, уносили жизни миллионов людей. «Быстрый» XIX век, когда мир стал близким и единым, своими пароходами и колониальными товарами мгновенно разносил заразу по всему миру, и не существовало никакой защиты и никакого противодействия этой болезни.

Хотя про гигиену тогда уже знали: карболка стараниями Рунге, Лорана и Листера была знакома каждому лекарю, но всё же медицина оставалась еще в довольно диком состоянии и перед холерой оказывалась полностью бессильной.

В 1854 году Филиппо Пачини, наконец, открывает возбудителя холеры, холерный вибрион, но это великое открытие было проигнорировано тогдашней медициной и предано полному забвению по той простой причине, что в те года среди медиков все еще главенствующей была дошедшая из глубинного Средневековья теория миазмов, отвратительных запахов, которые и являлись источником и распространителем болезней – чем мерзостней запах, тем неизлечимее заболевание.

Роберт Кох. Кроме вибриона холеры он открыл бациллы сибирской язвы и туберкулеза, те самые палочки Коха

Конечно, в прагматическом XIX веке о миазмах рассказывали уже не так красиво, как это делали в Средние века, когда распространение болезней приписывали «извергаемой землей геенне огненной», дьявольским кострам, на которых в недрах поджаривали гнусных грешников, источающих зловония, и даже гнилостному дыханию коней всадников Апокалипсиса, ждущих своего часа для того, чтобы вырваться и уничтожить всё живое. Конечно же, скептики и нигилисты не верили в церковные сказки, но вполне согласны были с тем, что именно запахи и есть всему беда, и для лечения стоило бы перебивать «гнилостные» запахи благоуханными, поиск которых и заменял тогда микробиологию.

Холерный вибрион пришлось открывать еще раз – ничего не зная об открытиях Пачини, великий Роберт Кох в 1883 году сообщил миру о своем открытии. На этот раз новость и в самом деле дошла до научного мира – как знать, сыграл ли здесь свою роль авторитет Коха или образованному XIX веку теория миазмов уже не представлялась к тому времени незыблемой, но, так или иначе, «запятая Коха» всколыхнула научный мир.

Уже год спустя испанский врач Хайме Ферран-и-Клуа выпустил вакцину от холеры, использовав для изготовления холерный вибрион, и провел довольно масштабную вакцинацию в охваченной эпидемией Испании (в ту волну в стране было заражено более 320 тысяч человек, почти 120 тысяч из них погибло, и Ферран спешил спасти людей). Увы, результаты оказались катастрофическими: вакцина или убивала, или не оказывала действия. Рассчитать дозировку и найти принцип такого расчета Ферран так и не смог.

Илья Ильич Мечников и Луи Пастер. Их роль в судьбе Хавкина трактуется очень широко: где-то их называют учителями Хавкина, где-то, наоборот, возводят на них напраслину за якобы недооценку последнего. Во всяком случае, Хавкин у них точно многому научился, и они совершенно точно оказывали ему помощь и поддержку.

Только в 1892 году младший библиотекарь Института Пастера Владимир Хавкин смог представить миру вакцину от холеры. В присутствии большого количества лучших умов Европы Хавкин обнародовал доказательные результаты своего эксперимента, к которому он шел четыре года. Большая часть была потрачена именно на расчет дозировки: Хавкин ставил эксперименты на грызунах, добившись того, что точная доза вакцины убивает животное за точное количество времени. Это дало возможность взвешенно дозировать препарат, и Хавкин проверяет его действие на себе, заразив себя холерой и излечившись собственной вакциной, представлявшей ослабленный в нужной пропорции вибрион.

Добровольцев для такого рода эксперимента найти сложно, но Хавкин знакомит с результатами нескольких выходцев из России, трое из которых (два врача и агроном) выражают желание стать испытуемыми: они позволяют себя заразить и... их тоже излечивает вакцина Хавкина.

Все это и доложено высокому ученому сообществу, но реакция этого самого сообщества вялая. «Это слишком хорошо, чтобы это было правдой,» — изрекает великий Кох. Его скепсис поддержан и другими учеными. Ни одна из стран не желает ставить эксперименты. Пастер, чей голос «весит» очень много, горячо рекомендует вакцину Хавкина России, где как раз бушует очередная эпидемия (заболеет более 660 тысяч человек, половина из которых умрет), но Россия отвергает предложение.

Россия. Эпидемия. У холерного барака. Не факт, что гигиенические нормы соблюдаются

.Кстати… часто можно встретить рассказ о том, что предложение Пастера отвергли грубо и цинично, заявив что-то вроде (версий много, общая идея одна), что лучше все умрем, чем воспользуемся изобретением мерзкого еврея, – сразу скажем, что это не так. Предложение Пастера рассматривали ученые Академии наук, а отвергнуто оно было после долгих и серьезных споров потому, что все в курсе были об экспериментах Феррана и их ужасающих итогах.

Опять же, справедливости ради, скажем, что все европейские столицы отвергли тогда вакцину: и даже Пастер, Мечников, Листер и масса других замечательных ученых относятся к доказательной работе Хавкина сдержанно, опыт Феррана заставлял быть осторожными буквально всех (заметим, что в будущем уважаемый институт Пастера совершенно справедливо не станет ставить себе в заслугу создание вакцины, что для уважаемого учреждения, существующего на пожертвования, наверное, болезненно, но честно, так как реальной поддержки на ранних этапах разработки Хавкину и в самом деле оказано не было).

Впрочем… впрочем, эта осторожность касается Европы, а вот вдалеке от неё отчего бы было и не попробовать?

И в 1893 году правительство Англии предлагает Хавкину работу государственного эпидемиолога в Индии – той самой стране, где холера буйствует, не прекращаясь, и где масштабы этого заболевания превышают все представления европейцев о том, что такое настоящий ужас.

Так этот одесский еврей оказывается в холерном эпицентре.

Может быть, такой поворот судьбы никогда Владимиру Хавкину и не снился, но, с другой стороны, он ко всяким оборотам был готов. Родился он в 1860 году в Одессе в семье учителя (и горячего сторонника идеи ассимиляции евреев), закончил гимназию в Бердянске, после чего поступил в недавно созданный Новороссийский университет, где взялся за изучение зоологии. Ему повезло: его старания и знания отметил профессор Мечников, будущий Нобелевский лауреат, чье имя носит этот университет сегодня.

Новороссийский университет. Студент Владимир Хавкин попал в надежные руки: преподавали там тогда славист Григорович, биолог Ковалевский, ботаник Половцев, физиолог Сеченов и, наконец, Мечников, заинтересовавший Хавкина зоологией простейших.

Стремление улучшить этот несправедливый мир приводит Хавкина к революционерам-народникам и, одновременно, в отряд еврейской самообороны.

Первое заканчивается двумя арестами и надзором полиции, второе – ранением во время еврейского погрома 1881 года, а все вместе – исключением из университета, где его восстанавливают стараниями того же Мечникова и других преподавателей университета, которые даже уходили в отставку в знак протеста против преследования своих студентов.

Хавкин в итоге заканчивает курс и даже защищает кандидатскую диссертацию, но места в университете ему не находится, и он служит в Одесском зоологическом музее. В те же годы Мечников принимает предложение Луи Пастера и уезжает работать в созданный Пастером институт, куда этого бунтаря российские власти с облегчением и отпускают.

Хавкину предстоит подумать о своем будущем, в России ему работы нет: преподавать евреям запрещено. Правда, милосердные и сострадательные российские власти предлагают Хавкину поменять веру, и тогда у него, пусть бунтаря и смутьяна, появлялись бы возможности для карьеры, но не отличавшийся в то время религиозностью ученый предпочитает иной путь.

Научные связи в мире тогда сильны, переписка между учеными – обычное дело, и Хавкин пишет знакомому по переписке швейцарскому ученому о своем желании работать, и – получает приглашение в университет Лозанны на должность приват-доцента, куда и уезжает в 1888 году.

Лозанна представляется ему раем (он еще вернется в этот город на закате своей жизни), впервые в жизни у него устойчивый и высокий заработок, вот только работы там немного, оснащение лаборатории оставляет желать лучшего, и Хавкин решается напомнить о себе Мечникову.

Институт Пастера в Париже, где Хавкин нашел сложное решение вакцины от холеры.

У входа — бюст Луи Пастера, основателя института

В институте Пастера, однако, мест для научного работника нет, но есть вакансия младшего библиотекаря (с доступом к лаборатории), и вот за нее-то и хватается кандидат наук и приват-доцент. В том же 1888 году он уже в Париже, и в том же году Пастер в присутствии Хавкина рассуждает о больших перспективах в изучении холерного вибриона.

Эта идея захватывает Хавкина. Будучи человеком пунктуальным и ответственным, обязанности младшего библиотекаря он исполняет безукоризненно, зато после рабочего дня в его распоряжении лучшая тогда в мире лаборатория, где Владимир занимается тем, ради чего и переехал в Париж, – наукой.

Как мы уже знаем, его одержимость и талант дают свои плоды, но вот теперь такой вызов – Индия…

Собственно, вызовы никогда не смущали Хавкина раньше (и никогда смущать не будут), и он прибывает в Бомбей. В том же 1893 году в Пареле, пригороде Бомбея, им основана бактериологическая лаборатория, набран штат сотрудников и начато производство вакцины.

Работы много: в штате лаборатории более 50 человек, и никто из работающих (включая самого Хавкина) даже не подозревает, что они закладывают фундамент ныне всемирно известной индийской фармацевтической промышленности.

Хавкин лично выезжает для проведения вакцинации: первые дозы вакцины получают английские военнослужащие, но приходит черед и местных жителей.

Тут надо сказать, что врачи в те времена, как, впрочем, и в предшествующие им, мягко говоря, не пользовались особым доверием населения. В Европе упорно ходили слухи, что именно врачи и есть те самые отравители, которые население травят специально (не станем описывать мотивацию «отравителей», которая приписывалась докторам сплетнями, нам, людям современным, этого не понять). Случаев, когда озверевшая толпа убивала лечащих их докторов, хватало не только в России, но такое бывало и в «просвещенных» европейских державах.

Владимир Хавкин (в центре) проводит вакцинацию в одном из индийских поселков

Никак нельзя сказать, что в Индии дело с отношением к лекарям было хоть чем-то лучше или благостнее.

Выезжая на вакцинацию, Хавкин зачастую рисковал жизнью, но на индусов производила все-таки впечатление решимость человека, который сначала на глазах у всех вводил вакцину себе. Это работало — неизменно находились желающие получить прививку.

Два года работы по прививанию военных и гражданских добровольцев дали первые цифры: привито было 42 тысячи человек, зафиксировано снижение заболеваемости в 10 раз, а самое главное – отсутствие смертности среди привитых. Нельзя сказать, что мир был потрясен результатами – какая-то там Индия, подумаешь… Но вот в самой Индии авторитет и Хавкина, и его лаборатории за два года работы поднялся до небес. Можно сказать, от него теперь ждали чудес.

Во всяком случае, когда в Индии вдруг разразилась вспышка бубонной чумы, то местные власти, вполне логично, обратились в поиске решения этой проблемы именно к Хавкину, и тот немедленно взялся за работу. Чумная бактерия незадолго до этого была уже выделена другим бывшим сотрудником института Пастера — швейцарцем Александром Йерсеном, и Хавкин занялся экспериментами с мертвой бактерией. Приходилось спешить, потому что чума косила людей совершенно безжалостно. В итоге на свет появилась «лимфа Хавкина», противочумная вакцина, которая победила вспышку самой опасной из известных на тот момент человечеству болезней – эпидемия вскоре пошла на убыль, а у Владимира Хавкина появился новый сторонник, влиятельный сэр Султан Мухаммадшах Ага-хан III, 48-й имам местной мусульманской общины, ставший и поклонником, и покровителем Хавкина. Благодаря имаму идеи вакцинации стали популярными среди уммы, и местные мусульмане активно и добровольно вакцинировались.

Известия о «волшебнике Хавкине», наконец, докатились и до Европы: Джозеф Листер, один из самых авторитетных медиков в мире, назвал его «спасителем человечества», королева Виктория наградила орденом (так еврей Хавкин стал британским сэром), губернатор Бомбея передал ему для работы свою бывшую резиденцию, а с 1901 года Хавкин стал главой специально созданной Противочумной лаборатории, которая в промышленных объемах стала производить вакцины против чумы и холеры.

Владимир Хавкин в своей лаборатории в Бомбее. Сейчас эта лаборатория — Институт Хавкина, где разрабатываются новые лекарства

Забегая немного вперед, заметим, что еще при жизни Владимира Хавкина в 1925 году на базе этой лаборатории будет создан Институт Хавкина, существующий до сих пор. Примерно в то же время состоялась встреча Владимира Хавкина с Робертом Кохом, во время которой великий Кох, не вспоминая о своем прошлом недоверии к работе неизвестного помощника библиотекаря, оценил его вклад в мировую науку как не имеющий себе равных…

Впрочем, как это всегда случается, ордена и признание – это только одна сторона медали. У Хавкина, которого современники описывали как человека скромного, отважного и весьма корректного и сдержанного в отношениях с окружающими («настоящий джентльмен») был ряд недостатков: он был «каким-то русским евреем», он не имел медицинского образования, и, наконец, его лаборатории уверенно превращались в очень большой бизнес, так как с начала ХХ века вакцины из Индии начинают экспортировать в Европу, причем объемы экспорта растут в геометрической прогрессии.

Без завистников никак не могло обойтись. Каждый шаг Хавкина контролируют завистники, которые ждут момента для того, чтобы избавиться от него.

Наконец, такой момент наступает: в одном из штатов при вакцинации погибает 16 человек. Причина их смерти – столбняк, и Хавкина обвиняют в нарушении антисептических норм при производстве вакцин.

Дело тянется долго, наконец, комиссия под руководством Листера доказывает, что вакцина была изготовлена безукоризненно, а загрязнение произошло по вине доктора, проводившего вакцинацию.

Антихолерная логистика: партии вакцины, подготовленные к отправке

Впрочем, к тому времени место директора уже занято, лабораторию возглавил главный ненавистник Хавкина, майор медицинской службы Баннерман, добившийся своей цели.

Хавкин справедливо опасается за свою научную репутацию, шлейф скандала тянется за ним несколько лет. И тогда, и сейчас скандальные истории помнятся долго, а как там и чем именно они в итоге разрешились, кто оказался злодеем, а кто – жертвой, многим так и остается неизвестным. Хавкин обращается за поддержкой к научному сообществу, и в 1907 году в британской прессе появляется письмо за подписями гениев и авторитетов медицины того времени, в котором еще раз подтверждается высокое значение открытий Хавкина для науки и его научная безукоризненность.

Это дает ему возможность вернуться в Индию, где работы – непочатый край, в 1908 году он становится главой бактериологической лаборатории в Калькутте. Увы, эта лаборатория предназначена исключительно для исследований, возможностей для проведения экспериментов и производства вакцин в ней – никаких, и в 1915 году, когда появляется возможность выйти на пенсию, Хавкин возвращается в Европу.

Он довольно обеспеченный человек: за годы службы в Индии ему причиталось весьма высокое жалование, которое он, человек, ведущий очень скромный, если не сказать – аскетичный, образ жизни, практически не тратил. Да и сам образ жизни – его обычный рабочий день длится 12-14 часов – не давал ему даже времени заняться тратами.

1908 год, Россия, земская больница, эпидемия холеры. В 10-х гг. Россия, наконец, станет закупать вакцину от холеры - позже, чем это начнут делать другие страны Европы

Сидеть без дела он не привык, его стремление улучшать этот несправедливый мир, которое он реализовывал когда-то в кружке народовольцев, а позже – как создатель вакцин, спасающих миллионы жизней, совершенно неожиданно выливается в увлечение сионистскими идеями.

О религиозности Хавкина до этого периода его жизни практически ничего неизвестно. Его отец, которого Хавкин очень ценил, как мы и говорили, был сторонником еврейской ассимиляции. Жизнь в многоконфессиональной Индии тоже никак не способствовала проявлению религиозных чувств – там его профессиональным долгом было помогать всем людям (хотя есть сведения о его контактах с еврейскими общинами Бомбея и Калькутты, но этих контактов было ничуть не больше, чем общения с мусульманами, индусами или христианами). Хотя… еще в юности Хавкин заносит в свою записную книжку высказывание Теодора Герцля, «отца сионизма»: «Религия нас объединяет, а наука делает нас свободными».

Хавкин до конца жизни участвует во множестве проектов, так или иначе связанных с помощью еврейским организациям: он ведет переговоры с банкиром Ротшильдом и султаном Османской империи о выкупе земель в Палестине для еврейских переселенцев, занимается открытием кружков по изучению иврита и финансирует кружки по изучению Торы, сам пишет ряд статей, в которых пытается как-то совместить религию и науку. В 1926 году, совсем незадолго до своей смерти, он впервые после 1888 года, желая понять, как живут еврейские общины в СССР, навещает родные края: Одессу, Бердянск и несколько других городов. Позже советские писатели описывают его восторг от «обновленной России», но ощущения Хавкина от страны, находящейся тогда на пике своего благополучия (в СССР в разгаре НЭП), совершенно обратные: он поражен бедностью людей и атмосферой всеобщей подозрительности.

Владимир Хавкин в памяти человечества останется вот таким

Умер Хавкин в Лозанне в 1930 году. Работа над совершенствованием его вакцин продолжается и сегодня, хотя именно он заложил основы их создания. Институт Хавкина в Индии стал предвестником ныне гигантской фармацевтической промышленности Индии, которая стала крупнейшим в мире производителем и экспортером лекарств уже к началу 20-х гг. ХХ века.

Когда-то в разгар той самой эпидемии холеры в России 1893 года мобилизованный на борьбу с ней доктор Чехов писал о том, что есть «вакцина Хавкина», о котором у нас мало кто знает. О нем и до сих пор мало кто знает и помнит, ну, разве что иногда разгораются споры о том, какая из стран вправе считать его «своим»: Франция, Швейцария, Англия, Индия или даже отвергшая его Россия. Наверное, самого Владимира Хавкина эти споры немало озадачили бы, поскольку всю свою жизнь он был занят не спасением евреев, индусов, русских или англичан – он просто спасал людей.

Оригинал

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Представьте, на дворе, например, 23 век, человечество преодолело сегодняшние проблемы и расселилось по Солнечной системе. Мегаполисы на Луне и Марсе, большие колонии в поясе астероидов, на спутниках Юпитера и Сатурна, а то и дальше (или, наоборот, ближе, на Венере и Меркурии). Очевидно, что все эти люди будут полноценно жить и обмениваться информацией. Как может выглядеть Интернет Солнечной системы через двести лет (или, если вам так больше нравится, в твердой научной фантастике)?

Колония на спутнике Сатурна, Энцеладе, иллюстрация Isaac Fryxelius, источник

Основное ограничение

Наука сегодняшнего дня не только не знает способа, но и прямо запрещает передачу информации быстрее скорости света. Так что если отбросить чудесные ансибли (или аналоги) из фантастики, то именно скорость света, незаметная в земных условиях, будет оказывать наибольшее влияние на организацию информационной инфраструктуры будущего.

Начнем с простого. Среднее расстояние до Луны составляет примерно 380 тысяч километров, то есть 1,26 световой секунды в одну сторону. Соответственно, селенит, живущий в лунном мегаполисе, будет способен участвовать практически во всех обычных интернет-активностях на Земле, кроме требовательных ко времени реакции игр вроде шутеров. Зашедший на земные сервера селенит (и наоборот) вполне может стать персонажем анекдотов. Уже с Марсом ситуация кардинально иная — минимальное расстояние до Земли составляет примерно пять световых минут, а максимальное — в районе 20. Невозможно сидеть в Интернете в привычном режиме, когда ссылка на сервере на другой планете открывается от 10 до 40 минут (ваш запрос должен уйти на сервер, а ответ — прийти с него). От Земли до Юпитера в одну сторону от 33 до 53 минут. До Сатурна — от 67 до 94 минут. А если захотят обменяться информацией два обитателя с противоположных сторон пояса Койпера, то в одном направлении свет будет идти 15 часов.

Такое время задержки кажется некомфортным для современного человека, привыкшего к круглосуточно доступному быстрому интернету, но это только кажется страшным. Даже если отбросить тот факт, что вплоть до последней четверти двадцатого века скорость передачи информации была гораздо меньше, интернет на Церере или Энцеладе может только не очень значительными особенностями отличаться от земного. А используемые при этом решения могут вызвать теплое чувство у тех, кто помнит распространение интернета в России в нулевых годах.

Удаленная колония практически наверняка будет иметь быстрый локальный интернет со всеми прелестями видеоконференций с играми и дата-центр с обновляемым кэшем/буфером/зеркалом какой-то части глобального интернета, в зависимости от местных возможностей. При этом очевидным будет неравенство типов данных: полная современная Википедия занимает 20 гигабайт, ее будущий аналог вместе с библиотеками мира, картинными галереями и всем тем разумным, добрым и вечным, о чем мечтали пионеры интернета, можно будет без проблем хранить даже на самом захудалом астероиде, но вот существующие уже сейчас зеттабайты видео получится разместить далеко не везде. Если же местному пользователю потребуется отсутствующая на месте информация, то, учитывая невозможность интерактивного взаимодействия на межпланетных расстояниях, логично присылать ему контент про запас — на несколько кликов вглубь или связанные темы. Это будет немного похоже на то, как жители многоэтажки нулевых скинулись на интернет, играют, общаются и потребляют контент из локальной сети, а при необходимости робот пришлет тебе архив нужного сайта.

Привычные сейчас вещи вроде удаленной работы могут выглядеть очень похоже — проверять пулл-реквест, правки или другой контент от коллеги-марсианина можно совершенно так же, как и от землянина в другом часовом поясе, разве что на ежедневном митинге с ним не пообщаешься. Также определенная ирония заключается в том, что современные принципы работы соцсетей могут оставить привычным ощущение сидения в интернете — раз твою ленту все равно формируют алгоритмы, какая разница, на какой планете и сколько часов назад сделан предлагаемый следующим контент?

Но необходимо отметить, что описанная выше картина является оптимистичной, если между планетами будут реализованы каналы связи очень большой пропускной способности.

Инфраструктура

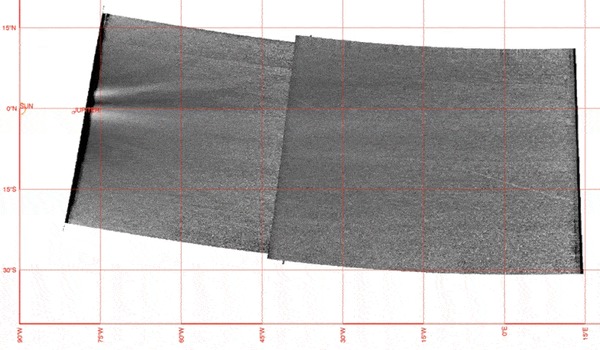

Фото Robert Kerton, CSIRO

На фотографии выше комплекс дальней связи в Канберре, один из трех центров сети дальней космической связи NASA. В него входят четыре антенны диаметром от 34 до 70 метров, плюс, в качестве приемника может использоваться отдельно расположенная антенна радиообсерватории Паркса. Сеть дальней космической связи NASA позволяет получать информацию с находящегося на орбите Марса MRO со скоростью от 0,5 до 4 мегабит в секунду, но скорость падает до сотни килобит в секунду на расстоянии до Юпитера и единиц — до Плутона. Такие характеристики, прямо скажем, оптимизма межпланетному интернету не придают. Но, к счастью, есть варианты получше.

Скорость передачи информации определяется теоремами Шеннона-Хартли и Котельникова. Переводя их на простой язык, чем выше мощность передатчика и чувствительность приемника, чем меньше расходимость луча отправленного сигнала, чем слабее фоновый шум и чем выше частота используемого сигнала, тем больше информации можно передать. И уже сегодня ясно, что при всех удобствах радиодиапазон плохо подходит для передачи информации на межпланетные расстояния с большой скоростью.

Наиболее очевидным кандидатом на эту роль являются лазеры. Они используют меньшую длину волны, то есть большую частоту, нежели радио. Также луч лазера расходится гораздо меньше, чем даже у направленной антенны.

Наглядное сравнение расходимости луча лазера и радио, источник

Эксперимент с наблюдением лазеров космическим аппаратом провели аж в 1968 году, когда камера находящегося на Луне аппарата Surveyor 7 увидела два включенных на ночной стороне Земли лазера. В 1995 году японские инженеры впервые получили информацию с находящегося на геостационарной орбите спутника ETS-VI на скорости 1 Мбит/с. В 2013 для работавшего на лунной орбите аппарата NASA LADEE были получены рекордные характеристики 622 Мбит/с вниз и 20 наверх. Оборудование для лазерной межспутниковой связи появилось в версии 1.5 аппаратов Starlink, которые начали запускать с сентября 2021. В декабре 2021 на геостационарную орбиту отправился технологический демонстратор NASA LCRD, который должен будет продемонстрировать скорость 1,2 Гбит/с. На сегодняшний день лазерная связь еще не стала мейнстримом, но ее достоинства гарантируют ей дальнейшее развитие в ближайшие десятилетия. Но в более отдаленной перспективе может быть использован и другой диапазон.

Рентгеновское излучение имеет еще меньшую длину волны (т.е. большую частоту), слабо затухает и имеет низкую расходимость. Таким образом, рентгеновский диапазон обещает еще более высокую скорость передачи данных. На сегодняшний день технология находится на стадии ранних экспериментов, потому что нужно решить технические сложности создания мощного и эффективного излучателя, а также чувствительного приемника. Уже сейчас очевидно, что классические рентгеновские трубки в качестве излучателей не подходят. Недавно был предложен способ, при котором модулированное ультрафиолетовое излучение светодиода попадает на фотокатод, в результате чего получается поток электронов, который разгоняют, а их торможение в мишени испускает поток уже рентгеновских лучей.

Излучатель MXS (внизу) в сравнении с обычной рентгеновской трубкой (вверху), источник

На Международной космической станции с 2017 года работает рентгеновский телескоп NICER. В мае 2019 на станцию доставили пакет экспериментов STP-H6, в котором был и рентгеновский излучатель MXS. Планировалось провести эксперимент по связи в рентгеновском диапазоне на расстоянии 50 метров — STP-H6 установили в одной стороне ферменной конструкции МКС, а NICER располагался с другой. Громких победных реляций не публиковали, но можно найти информацию о наземном эксперименте на расстоянии 600 метров и полученной скорости 50 Кбит/с.

Вне зависимости от рабочего диапазона, без мощных станций, передающих информацию с большой скоростью на межпланетные расстояния, идиллия из первой части невозможна. Скорее всего, такие станции будут орбитальными — видимый свет неплохо проходит через земную атмосферу, но более эффективный с точки зрения передачи данных ультрафиолетовый диапазон, не говоря уже о рентгеновском, сильно поглощается ей.

Очевидно, что, чем более обжита планета, тем больше контента она будет производить, и тем более мощные станции будут располагаться на ее орбите. Совсем олдфаги могут помнить выходивший в 90-х “вечерний интернет” ныне почившего Антона Носика, у обитателей удаленных и малонаселенных колоний может быть что-то похожее: получили какую-то порцию контента системной инфосферы, исходя из доступных ресурсов (уже сейчас сеть дальней космической связи NASA работает по строгому графику и не может выделить всю свою мощность всем аппаратам), и ждите следующей порции.