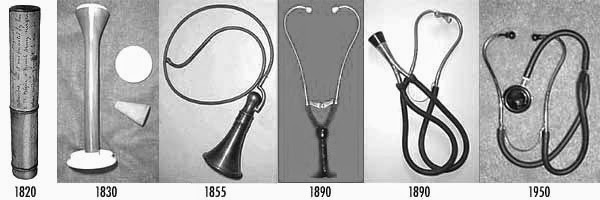

Эволюция стетоскопа

Прототипом современного стетоскопа врачеватели пользовались еще в глубокой древности. Звуки в грудной клетке прослушивали, прикладывая ухо. Эта идея принадлежит древнегреческому целителю-асклепиаду Гиппократу. Однако такой способ крайне неудобный и негигиеничный. Лекарям приходилось оказывать помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, подвергая опасности свою жизнь.

Первым в истории медицины применил метод перкуссии австрийский доктор Леопольд Ауэнбруггер. Простукивая и одновременно прослушивая грудную клетку, он обнаруживал скрытые патологии внутренних органов. Метод был встречен насмешками коллег. Некоторые даже не скрывали своей враждебности, считая процедуру слишком продолжительной и бесполезной. Доктору Ауэнбруггеру пришлось покинуть Венский университет и заняться частной практикой. Последние годы жизни он провел в клинике для душевнобольных, где и скончался в 1809 году.

Однако метод австрийского врача подхватили во Франции. Жан Николя Корвизар де Маре (лейб-медик Наполеона Бонапарта) открыто применял его в маленькой больнице для бездомных в пригороде Вены.

Право создания первого диагностического прибора для аускультации принадлежит Рене Теофилю Гиацинту Лаэннеку, французскому анатому, основоположнику клинико-анатомического метода диагностики. Стараясь избегать прямого телесного контакта с больными, Рене применял свернутые в трубочку бумажные листы. Он заметил, что слышит биение сердца отчетливее, чем прикладываясь ухом к грудине.Однажды, возвращаясь из своей клиники домой, Рене Лаэннек наблюдал за играющими детьми. Они скакали по бревнам строительного леса. Несколько детей прикладывались головами к одному концу срубленного дерева, а другие колотили палками по противоположному концу. Звук, проходя внутри ствола, усиливался в несколько раз, и ребята отскакивали от силы эха.

Так родился метод опосредованной аускультации, на тот момент явившийся революционным в области медицинской диагностики. Свой прибор Лаэннек назвал «стетоскопом», что объединило в себе два греческих понятия – грудь (stethos) и осмотр (skopeo). Первые трубочки доктор вырезал из различных пород деревьев. Они состояли из двух фрагментов, которые можно было соединять между собой либо применять по отдельности.

Доктору Рене Лаэннеку принадлежит ряд открытий в области функционирования сердца и дыхательных путей. Ему удалось научиться распознавать признаки пороков сердца, специфику развития туберкулеза, а также цирроза печени. В медицине до сих пор используется термин «цирроз Лаэннека». В возрасте 45 лет французский ученый скончался, подхватив туберкулез от пациента. Следует признать, что именно ему принадлежат первые исследования этой коварной болезни легких.

Стетоскоп стал набирать популярность в Европе и США. Его неустанно совершенствовали. Мастера по дереву выпиливали воронковидные трубочки и соединяли их с другими фрагментами с помощью резинок и металлических зажимов.

В 1894 году был изобретен первый фонендоскоп. Его отличие от стетоскопа состояло в мембранной перепонке, накрывающей поверхность прикосновения к телу. Благодаря ей внутренние звуки улавливались отчетливее. Годами позже дужки для ушей снабдили резиновыми оливами, чтобы не раздражать нежную поверхность ушной раковины доктора.

В середине ушедшего столетия был создан универсальный фонендоскоп Раппопорта. Он имеет массивную двустороннюю головку с возможностью смены насадок. В комплект входят выпуклые мембраны и пластиковые воронки разного диаметра.

В современной медицинской диагностике используют несколько видов стетоскопов и фонендоскопов:

*терапевтический (для взрослых);

*неонатальный (для младенцев до 28 суток);

*педиатрический (для детей раннего возраста);

*кардиологический (для улавливания сердечного ритма);

*акушерский (для определения сердцебиений у эмбриона);

*электронный (со встроенным микрофоном, усиливающим сигналы при поддержке динамиков).

В быту широко используется стетоскоп для аускультации артерий с целью выяснения кровяного давления. Он был создан в 1905 году российским хирургом Николаем Коротковым. Им комплектуется механический тонометр.

Несмотря на прорыв в области диагностики с помощью стетоскопа, многие доктора категорически игнорировали его. Сегодня медико-диагностическая аппаратура оснащена высокоточными компьютерными системами – стетофонами, выдающими предположительный диагноз после подключения к телу пациента.