Бангладеш

5 постов

5 постов

2 поста

3 поста

5 постов

1 пост

Колыбельные с пожеланием смерти ребенку или описанием его похорон пели в русских деревнях вплоть до конца ХХ века. Фольклористы называют их «смертными». Исполняли песни повсеместно: центральная Россия, Урал, Сибирь, Русский Север. Разве что на юге страны таких текстов зафиксировано не было.

Большая часть записей сделана исследователями в 1920-1950-е годы, немного ранее 1900-х и чуть позже 1970-х годов. По мнению кандидата филологических наук, преподавателя кафедры русского народного устного творчества филфака МГУ Сергея Алпатова, это говорит о традиционности материала и в то же время о более активном бытовании жанра во времена войн, голода, социальных катастроф.

Смертные колыбельные в деревнях можно было услышать и в 90-е. Так, одни из последних текстов, известных исследователям, записаны в 1997 году в селе Никола и селе Лядины Архангельской области (записи хранятся в Лаборатории фольклористики РГГУ):

Бай, бай да люли,

Хоть сегодня умри.

Сколочу тебе гробок

Из дубовых досок.

Завтра мороз,

Снесут на погост.

Бабушка-старушка,

Отрежь полотенце,

Накрыть младенца.

Мы поплачем, повоем,

В могилу зароем.

На протяжении веков содержанию смертных баек придавались различные значения и направленность действия в зависимости от уровня сознания общества. Современное общество и порой современные исследователи, пытаясь найти оправдания исторической жестокости по отношению к детям, не признается даже себе, что не так давно, вплоть до XVIII века, считалось нормой «собственноручно лишить ребенка жизни». Лишь с принятием закона Петром I «О неубиении дитя во младенчестве» в 1716 году был положен конец повсеместному убийству младенцев. Поэтому, на наш взгляд, прав К. Д. Кавелин, который предлагает рассматривать обряд или ритуал так, как он «читается».

«Смертные» колыбельные как средство «демографической политики» древних

В силу своей древности мотив смерти в колыбельных может быть прочитан как фактор естественного отбора, либо как максимально приближенный к нему. Этологи подметили, что инстинкт материнства подавляется иногда заботой о полноценности тех, кого предстоит воспитать к жизни, полной опасностей. «Бывают случаи, волчица вдруг пристально начинает смотреть на волченка-заморыша. И тут же без всякой команды на несчастного бросаются его братцы. Все кончается за минуту. Бывает, аисты выкидывают птенца из гнезда. Попытки вернуть упавшее чадо родителям ни к чему не приводят. Почему? Поведение малыша свидетельствует о плохом здоровье, либо мало в окрестности пищи, и аистам “выгоднее” вырастить двух полноценных детей, чем четырех слабых. В архаическом сообществе, весьма недалеко ушедшем в своем развитии от животной стаи, формы регуляции численности членов и отношение к больным и слабым было, по-видимому, сходным»

«Смертные» колыбельные были также эффективным средством «демографической политики» древних. С одной стороны, пожелания смерти ребенку оправдывались тяжелыми условиями жизни, при которых лишний рот воспринимался как обуза, и измученная мать желала ребенку быстрее умереть, чтоб ее не мучить. Ведь для крестьянина лошадь была дороже ребенка, т.к. если погибнет лошадь, то все дети, а не один, вынуждены будут голодать, болеть и умирать. Такая точка зрения была особенно характерна для советской фольклористики.

Баю, бай да люли,

Хоть теперь умри,

Завтра у матери кисель да блины, -

То поминки твои.

Сделаем гробок

Из семидесяти досок,

Выкопаем могилку

На плешивой горе,

На плешивой горе,

На господской стороне.

В лес по ягоды пойдём,

К тебе, дитятко, зайдём.

Заклинание у колыбели

Другие исследователи-фольклористы высказывают предположения о том, что песни эти относились только к детям определенного рода – незаконнорожденным и очень слабым, больным, то есть тем, кому жизнь сулила множество физических и нравственных мучений. Они были либо приговором больному, слабому, лишнему и т.д., либо, в более «мягком» варианте, средством испытания грудного ребенка на живучесть, на волю к жизни.

Функция заклинания близка функциям заговора и оберега. Согласно исследованиям Ю. Ю. Першина, А. Н. Северьянова, «смертная» колыбельная является заговором, причем в двух вариантах: нереальный вариант, по их мнению, – это заговор против «чужого» в ребенке, его изгнание; другой, более приемлемый, – действие перевертыш: «Данные этнологии свидетельствуют о том, что произнесение тех или иных слов, заклинаний и пр. необходимо понимать их в противоположном значении, если они сопровождаются соответствующими знаками, символами, действиями (такими, например, как скрещенные пальцы, дополнительная повязка, вывернутая одежда и т.д.)

Баюшки, баю!

Колотушек надаю.

Бай да люли!

Хоть ныне умри.

У нас гречиха на току,

Я блинов напеку,

Я тебя, дитятку,

На погост поволоку.

Завтра мороз,

А тебя на погост,

Я соломы насеку,

Я блинов напеку.

Пойду дитятку поминать,

Попу брюхо набивать.

Заговор против чужого

Что касается заговора против «чужого», то мы находим этому объяснения в обрядах перехода. После рождения еще долго малыш считался существом, живущим на границе между тем и этим мирами. Между Навью и Явью. Между Жизнью и Смертью. И существовало поверье, что некоторое время в ребенке живет некий страшный дух. Иные славянские культуры назвали его Плачь (именно он не дает спать малышу), иные – Букой. Это Второй, Двойник, которого необходимо изгнать, пока не натворил бед, не увел малыша обратно.

Баю-бай, баю-бай,

Поди, бука, на сарай,

Поди, бука, на сарай,

Коням сена надавай

Кони сена не едят,

Все на буконьку глядят.

В сюжетах колыбельных песен могут происходить метаморфозы связанные с замещением Буки на ребенка и ребенка на Буку. такая замена (ребенок-Бука, Бука- ребенок) не может быть случайной.

Тексты колыбельных песен “про Буку” интересны стандартностью сюжета и формульностью текста. Буку/ ребенка посылаю всегда на/под сарай одной и той же формулой (“Поди, бука, на сарай”, “Поди, бука, под сарай”). Сарай- это явно знаковое место (под сараем, как и “подполом, под порогом, в бане, в хлеву, около дома… под полом избы”, было место захоронения последа. Также, по Головину В.В., именно в подполье захоранивали в гробике маленькую куклу вместе с последом.). Буку просят не мешать спать ребенку. Буке задается всегда одно задание – накормить лошадей (“Коням сена надавай”). Причем, неясно не едят кони без помощи Буки или наоборот: кони отказываются есть потому, что кормит их Бука (“Иди, бука, под сарай, коням сена надавай. Кони сена не едят, все на буконьку глядят.”). Или же кони не едят сена, а глядят на Буку/ребенка потому, что хотят вместо сена съесть Буку/ребенка?

Любопытно также, что, по мере взросления ребенка, с переходом его в социальный статус подростка и взрослого, данное существо (Бука или Бабай) теряют для него демонический потенциал. То есть Бука «имеет силу» лишь в то время, когда переходный период ребенка еще не завершен. А после, когда ребенок становится «полноценным человеком» к двум годам- «другой» его уже не беспокоит.

Сон как смерть

Напоминанием о смерти также является сон младенца. На периодическое чередование сна и бодрствования накладывается процесс пробуждения младенческого сознания, и этот переход к разумной жизни как бы обратно симметричен моменту исчезновения разума, поэтому сон новорожденного по-особому значим и отличен от сна взрослого человека. «Моменты ухода в небытие (смерть), в инобытие (свадьба для женщин – пространственно-временной переход из дома “в чужие люди” и переход от девичества к замужеству), а также и в забытье (сон) близки между собой по оформлению».

В традиции мы находим сопровождение этих ритуалов («моментов ухода в небытие и инобытие») плачами и причитаниями, поэтому в некоторых очагах русской традиционной духовной культуры оплакивались не только умершие люди и невесты, но и младенцы. Как продолжение традиции «смертных» колыбельных интересен малоизвестный семейный обычай русских – причитание матери или бабушки над засыпающим младенцем, который существует и поныне в южной России (Белгородская и Воронежская области).

Баюшки, баю!

Не ложися на краю.

Заутро мороз,

А тебя на погост!

Дедушка придёт,

Гробок принесёт,

Бабушка придёт,

Холстинки принесёт,

Матушка придёт,

Голосочек проведёт,

Батюшка придёт,

На погост отнесёт.

Баюшки, баю,

Колотушек надаю!

…

Вряд ли возможно понять «загадочность» феномена «смертных» колыбельных, не обратившись к многовековой истории детства. Сознание Человека Разумного не позволяет представить сей этап (этап собственноручного родительского убиения младенцев – инфантицидный стиль воспитания на заре человечества) в истории цивилизации.

Многие исследователи истории детства, детского фольклора признают, но только «частично», что «смертные» колыбельные изначально действительно существовали и аккумулировали в себе реальные желания матери ребенка. И это подтверждает соотнесенность «смертных» баек с похоронными обрядами.

доклад закончил

будет небольшая подборка по Русско-турецкой войне 77—78г.

Русско-турецкая война (1877—1878) — вооруженный конфликт между Российской империей и союзными ей балканскими государствами с одной стороны, и Османской империей — с другой, продолжавшийся с 12 апреля 1877 года по 18 февраля 1878 года.

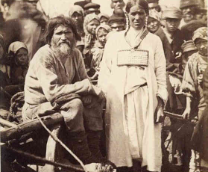

Главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич-старший (в центре) с генерал-адъютантом князем П.Д.Святополк-Мирским (слева) и генерал-адъютантом М.Т.Лорис-Меликовым (справа)

…как заголовок, интригует? Судя из повествования ниже так оно и было. и сейчас я вам это докажу.

В первую очередь, перед постановкой вопроса об первом летописном князе РУСИ ответим где есть и была РУСЬ

Исследование подготовлена на основе и по мотивам единичных исторических монографий прибалтийских авторов. Часто вполне логичными- «а почему бы и нет».

А именно:

По книге Енн Хаабсаар, которая рассматривает заново историю создания русского государства. Понятие «русские» означало сообщество разных этносов в разное время: первоначально в нем доминировали фризы, затем скандинавы, затем несколько прибалтийско-финских народов, а затем славяне. После принятия христианства в 988-989 гг. эстонцы, принимавшие участие в создании государства, были отделены от Руси. Однако в Новгороде привилегии коренных народов долгое время оставались неизменными благодаря сильному княжескому государству.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС - ГДЕ БЫЛ ОСТРОВ НАРОДА "РУСЬ", описываемый арабскими хронистами X-XI веков?

Что нам пишут хроникеры того времени

"...Что же касается ар-Руси, то они живут на острове в море. Тот остров занимает пространство в три дня пути в то и другое направление. На острове леса и болота, и окружен он озером. Они, русы, многочисленны и рассматривают меч как средство существования. Если умирает у них человек и оставляет дочерей и сыновей, то все имущество достается дочерям, сыновьям же дают только меч и говорят: "Отец добывал себе добро мечом, следуй его примеру..."

И они народ сильный и могучий и ходят в дальние места с целью набегов, а также плавают они на кораблях в Хазарское море, нападают на корабли и захватывают товары. Храбрость их и мужество хорошо известны, так что один из них равноценен многим из других народов. Если бы у них были лошади и они были бы наездниками, то они были бы страшнейшим бичом для человечества".

Ал-Марвази. "Таба и ал-зайван».

"Они [русы] не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян", "И нет у них недвижимого имущества, ни деревень, ни пашен", сам остров "покрыт лесами и болотами, нездоров и сыр до того, что стоит только человеку ступить ногой на землю, как последняя трясется из-за обилия в ней влаги".

ибн-Русте

Есть версии с островом Руси посреди Днепра, и огромный остров в своё время там действительно мог быть:

«В древности русло Днепра проходило по поймам современных рек Ирдынь и Тисмин. Ниже Канева Днепр делился на два рукава, между которыми и лежал огромный почти 130 километровый в длину остров. Более 16 столетий назад (в 3 - 6 веке) это высохшее сегодня русло Днепра было судоходным, о чем свидетельствует обломки древних кораблей».

Однако в арабских хрониках чётко говорится об острове посреди моря, озера, размер "3 дней пути" не только в длину, но и в ширину.

Некоторые слависты ассоциируют остров с Рюгеном; норманисты приводят логичные доводы, почему Рюген не подходит, но, поскольку ищут исключительно в Скандинавии, то ничего соответствующего описаниям не находят . Остров с гнилым климатом, болотами и лесами, земли непахотные. Явно не Рюген, и не что-либо в Скандинавии.

И ни те, ни другие во внимание не принимают чухонцев, так же учувствовавших в призвании варягов! А мы примем.

Согласно Книга Енн Хаабсаар Очень похоже, что речь идет об острове СААРЕМАА, SAAREMAA (быв. ОСИЛИЯ, OSILIA, ВАЛТА, WALTA)

СААРЕМАА, в течение столетий служившем основным форпостом эстонских (ливских, ливонских) пиратов. Бухты Сааремаа были пристанищами для флотилий из тысяч судов. См. исследования Э.Сакса THE ESTONIAN VIKINGS 1981

Примечательно также упоминание в 17 веке острова Сааремаа как Rusel, Русель в трактате "Путешествие в Московию" голландца Николааса Витсена 1664-1665 г. Совпадение? Не думаю.

На Сааремаа и на соседний Хийумаа свозились для работорговли захваченные в плен невольники в ходе набегов в Швецию и другие земли, что до сих пор отражено в некоторых топонимах, напр., Orissaare, Orjaku (от ori, orja [орь, орья] (эст., фин., карел., ижор., вод., вепс.), uŕe [уре] (эрз.), uŕä [уря] (мокш.), var [вар] (удм.), ver [вер] (коми.) - раб).

Очень вероятно, что не является славянским и название крепости-острова Орешек в истоке Невы, а могло означать «невольничий рынок». Вероятно, связанными являются германские work [во(р)к] (англ.), Werk [верк] (нем.) - работа, работать; yrke [урке] (шв.) - профессия; urge [эрдж] (англ.) - принуждать.

Сааремасские викинги были очень сильны вплоть до 13 века. «...Эстонцы, особенно жители Сааремаа отвечали походами на территорию Швеции. В 1187 году «балтийские язычники», карелы и эстонцы, уничтожили тогдашнюю шведскую столицу Сигтуна» (Антс Ярв, «История Эстонии», сборник под редакцией Мауно Йокипии, «Прибалтийско-финские народы. История и судьбы родственных народов», Ювяскюля, Атена Кустаннус Оу, 1995).

Военное дело, изготовление оружия, торговля товарами и работорговля и были основным занятием на этом острове, населенном профессиональными воинами и их семьями. Питались тем, что привозили с материка, продуктами тщательно отобранными у скандинавов и славян.

Действительно горячие эстонские парни.

Но соответствует ли остров легендарному острову Русов? Ведь :

«Что же касается ар-Руси, то они живут на острове в море. Тот остров занимает пространство в три дня пути в то и другое направление. На острове леса и болота, и окружен он морем»

Разберем описание хрониста по фразам:

…. На острове леса и болота, и окружен он морем.

Не вопрос- СААРЕМАА до сих пор болотист, лесист и окружен балтийским морем

…. Тот остров занимает пространство в три дня пути в то и другое направление

Ээээ…Для исследования обратимся к гугл картам и померим расстояния из крайних точек современных очертаний острова:

Не будем занудствовать, возьмем кратчайшее расстояние по современным дорогам в 88км вдоль и 54км поперек- они скорее всего повторяют направление дорог раннего средневековья. Правда гугл показывает порядка 20 часов и 12 часов пешком..- менее суток. И кажется что мы в тупике.

Но не тут-то было! Парируем - при условии качества дорог, сезона и соответственно светового дня то выходит около…. двух дней пути. Мало. Опять теория не натягивается на глобус.

Не будем отчаивается и обратимся к нормам передвижения армий Римской империи, это все-таки по времени поближе описываемых событий. И чтож тогда нормы для солдат РИ- около 15- 20километров (РИМСКИЕ ЛЕГИОНЫ ВНЕ ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЙ, Колобов А.В. 1999 Пермь.)

И вуаля с помощью несложных вычислений приходим к выводу что- остров по времени дневного перехода даже больше заявленных всякими арабами трех дней и вполне вписывается в размеры острова Русов.

Ну чтож с местом выхода Руси мы определились. Но черт возьми кем же был Рюрик? (Спойлер из заголовка- эстонцем)

Согласно «Повести временных лет» Нестора:

В год 6370 [862 по современному летоисчислению]… И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой — Синеус, — на Белом озере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Через два года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик…

Складно стелит Нестор, да только до сих пор непонятки откуда такие имена на русской равнине, кого он с собой взял и почему чухонская грусть в глазах у Рюрика.

Кто такая Русь.

Энтомология слова русь звучно распевается на балтийский манер. Вероятные корневые слова для «РУСЬ» (в контексте фразы «….и взяли с собой всю РУСЬ») мы найдем в языках Чуди:

1) ro’už [роуж] (ливон.) - «народ, племя, люди»;

2) rusi(kas) [русь(каз)] (эст.), rusikka [русикка] (арх. фин.) - «кулак», перен. «власть, гнёт, нажим, насилие, давление», «военная сила»;

3) ruuz [рууз], р.п. ruusi [руусь] (эст.) - «большое судно»;

roоtsi [роотсь] (эст.) - «гребцы», также имя, данное шведам.

Балтийские корни слова «Руси» теперь не оставляет сомнений.

Но вы спросите: «А откуда тогда такие имена у братьев? Назови, я жду!» И я отвечу:

Обратимся к фольклору. В эстонской культуре есть замечательная сказка о трёх братьях, сыновьях крестьянина:

"...В старину жил один крестьянин с своими тремя сыновьями в отдельной усадьбе. В лесу он нашёл змею цвета синики [голубики] и принёс её домой детям для игрушки. Домашняя змея дружелюбно играла с детьми и ела вместе с ними из одной чаши.

Когда дети выросли, домашняя змея сказала им: «Я вернусь в своё место, а вам на память дам имена: ты, старший, причинил много беспокойств, имя твое будет Rahurikkuja — нарушитель мира; ты, средний, более других мне понравился, имя твое будет Siniuss — синяя змея; имя третьего будет Truuwaar, ибо он был верный».

После этого домашняя змея вернулась обратно в лес.

Впоследствии эти три брата отправились вместе с другими на войну и остались победителями. За их храбрость они были избраны старшинами и ушли в далёкую страну царями."

(Этнографическое обозрение, №3 за 1890 г., стр. 195).

Эстонская сказка, конечно сказка - но как точно ложатся эстонские слова на имена из Повести временных лет!

Исследование закончил. Всех с пятницей!

Продолжаем рассматривать картинки и читать несуразные тексты касательно жития крестьян в сельской местности.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ О БРАКОСОЧЕТАВЩИХСЯ

Допустим, условный Василий и Матрона прошел через "бутылочное горлышка" крестьянского детства, выжили и возмужали.

С 12 лет они уже активно учувствуют в сельской социальной жизни- он появляется дружком на свадьбах, восприемником на крестинах, она крестной. Да-да, крестными становились рано. Ну надо же как-то крестьянским детям в свет выходить и себя показать.

Бытует утверждение что крестным не может быть кровный родственник — это не так. В традиции сельских крестин, как упоминал ранее, крестными были так же и братья/сестры и дяди/тети новорожденных. Находил записи, когда родители выступали восприемниками- но думаю это ошибка переписчика метрической книги (метрическая книга в конце года переписывалась и подавалась один из экземпляров в епархию).

Возраст брачующихся. Стоглав (Сборник решений Стоглавного собора 1551 года) разрешал брак для юноши с 15 лет и для девушки – с 12ти. И всех это устраивало.

И 18веке так же практиковались ранние браки и подростки 12-15 встречаются часто. Но уже во второй середине 18века немного подняли планку для девушек- указ Синода 1774 года устанавливал брачный возраст в 15 лет для юношей и 13 – для девушек.

В 19 веке по указам 1830 и 1833 гг. вступать в брак разрешалось лицам мужского пола с 18 лет, лицам женского – с 16 лет. Если обнаруживалось, что брак был заключён ранее установленного возраста, молодых разлучали до достижения совершеннолетия, а потом венчали вновь.

Интересно, что законом запрещалось также вступать в брак людям старше 80 лет. И я таких записей не встречал. Самые возрастными была пары 60ти лет.

По документам в метриках в принципе это правило соблюдалась. Девушка по записям имела возраст с 16ти, жених с 17,5 лет вступал в брак (Епархия разрешала временной лаг порядка пол года). Но это по документам. Периодически с записями мухлевали- строя генеалогическую ветку девок выяснялось, что брачующейся было по факту рождения 12-15лет. Да и парень мог быть моложе заявленного возраста. Кто мухлевал не понятно- либо свидетели/родители указывающие возраст, либо в сговоре со священником, который закрывал глаза на метрики рождения и записывал приемлемый возраст для брака.

Отмечу нюанс: крепостные крестьяне не могли вступать в брак, даже если принадлежали одному помещику - только с его письменного разрешения. Вот такого:

А если невеста принадлежала другому владельцу, то ее замужество за чужого крестьянина означало еще и переход права собственности. Поэтому необходима была договоренность между помещиками - либо выкуп, либо мы вам двух девок замуж, вы - нам. Проще было урегулировать эти отношения, если помещики состояли в родстве.

За три недели до венчания священник при честном народе, в приходе объявлял о венчании. И так в течении последующих двух воскресений – нет ли противников данного действа или знают чего про тайные умыслы.

Большинство записей брака 19века это молодожены 17-18 лет (отроки) и 16 лет (отроковицы) «первым браком». Т.е. в основном разбирали еще щенками.

Встречались и засидевшиеся девки 20-22 лет от роду. С чем связанно перезрелость невесты…- видимо с каким-то неликвидом- кривые, косые, порченные (РСП). Молодцы так же могли поздно брачеваться. В основном это «солдаты по билету» (отставные). Ну либо так же неликвид.

За возрастом брачующихся следили посредством «брачного обыска»- документ составляемый священником, заполняемый по документам и со слов родни жениха и невесты, с предъявлением справок из метрик (если кто-то был из другого прихода). В нем определялся возраст, отсутствие духовного и кровного родства, семейное положение (первый брак либо не первый), отсутствия принуждения со стороны родителей.

Согласно циркулярному Указу Святейшего Синода от 19 января 1810 г. запрещались браки между родственниками, находящимися в кровном родстве по прямой линии (восходящей и нисходящей) и по боковым линиям до четвертой степени родства включительно.

Следующая категория брачующихся- «вторым браком» и «третьем браком». «Четвертым браком» уже было неззя!

Потеряв супруга сельская община не давала вдовам и вдовцам долго горевать и быстренько подбиралась достойная пара. И не позже полугода, а часто и обычно через месяц, два игралась свадебка.

В первую очередь это связанно с экономическими аспектами. Мир(община) была ответственна за сирых и убогих к коим относились вдовы. Оплата оброка и налоговые отчисления за вдову в данном случае ложилась на общину. Кроме того вдовы и сироты могли рассчитывать на помощь в обработке земли или уборке урожая. Поэтому сельской общине было выгодно сбагрить вдову такому же бедолаге и снять с себя дополнительные тяготы за будущее односельчанки.

Вдовцу так же было выгодно быстрее ожениться- надо кому то за детьми и хозяйством следить пока он исполняет свои основные обязанности по прокорму.

При этом кол-во детей у вдовы/вдовца не являлось вопросом. Все зависело от экономических показателей вдовы/вдовца. Если размеры хозяйства доставшегося по наследству были приемлемые- хватали вдову с руками и полным подолом детей от прошлого брака. Так мой прадед после смерти супруги через месяц женился снова на вдове с тремя детьми и крепким тылом-хозяйством. Объединил хозяйства, поселился «в зятьях» у новой супружницы и стал кулаком. (за что в свое время и был раз раскулачен и после еще подвергся «кратке» -штраф, кратное обложение по ст.61 УК).

Молодые селились обычно отчем доме жениха, пока не справят свой дом. Но иногда жених уходил жить «примаком» в женин дом.

Тут хочу отметить количество жильцов в крестьянских усадьбах. В среднем варьировалось от 8 до 20 человек на дом, в лучшем случае пятистенок. Это все были прямая родня мужа, живущие родственники жены «по убогости и немощи», если зажиточная усадьба- пару работников, ну и у таких семьях обычно был еще «приемыш» из более бедных семей.

Любовь настигала всегда в том же селе/деревне/хуторе и в том же сословии- казаки не пересекались с крестьянами, однодворцы не пересекались с обоими. Но на первых порах могли соединяться с дворянами/помещиками (одни и те же корни. Иногда и семьи). Хотя всегда были исключения- худой однодворец мог отдать дочь замуж за крепкого крепостного крестьянина. Жена становилась крепостной.

Случались и неравные возрастные браки. Например молодожены: отрок 23 лет и вдова лет 32х. Неизвестно почему так произошло. Но если смотреть на возраст паренька на момент женитьбы- с ним было что-то не так.

Поручители чаще дружки невесты и жениха Либо опять же родня. Встречал записи в один день, где на разных венчаниях присутствовала одна и та же команда свидетелей. Так и представлялось картина- стоящие около церкви группа веселых мужичков, предлагающие за определенные вознаграждения штофа свои услуги- засвидетельствовать на свадьбе брачующихся.

Возраст поручителей ограничивался не ниже 21года. Но кто бы исполнял законы на Руси- были поручители и младше и 12 лет.

Поручителем были только мужчины. Это правило. Но… встречаются и записи где свидетелем у невесты выступала мать. С соответствующей припиской в документе. Видимо друзей и родственников в селе у невесты не было.

Разводы. Крайне редки, но встречались. Мне только один раз. И не сам документ, а факт, когда при живой жене крестьянин оженился второй раз. При этом в записи отсутствовало слово «вдовец» но присутствовала фраза «вторым браком». Женитьба при живой первой жене была видимо из-за болезни первой. При этом она до своей скорой смерти жила в доме своего бывшего мужа. Самого акта о расторжении брака я не видел.

Рожали молодые жены как из пулемета- каждый год. два несла нового младенца крестить- передыха у крестьянской бабы не было- она постоянна была на сносях. Пропуск мог быть только по одной уважительной причине: отсутствие мужа («во солдатах», на заработках). Либо болезнь. Но к чему нам тогда такие болезненные.

Женились скопом зимой- с декабря по февраль и осенью с сентября по октябрь. Летом и весной крайне мало случалось свадеб- это и понятно, не до этого было . Но случались! Причина бросить в посевную/уборочную страду хозяйство был только одна- залет.

Периодически встречались данные о браке с персоной другой конфессии. Их либо крестили либо неправославный давал подписку о том, что детей будет воспитывать в православной вере.

Касательно грамотности. ВО ВСЕХ СЕЛЬСКИХ ДОКУМЕНТАХ ОТСУТСТВУЮТ росписи крестьян. Вплоть до исчезновения метрических книг как таковых. В графе Подпись поручителей по желанию обычно отсутствовала по причине поголовной безграмотности.

Иногда встречается подпись головы/старосты села либо атамана. Но по неуверенному дрожащему подчерку видно что человек не часто держал в руке перо.

Далее...а что тянуть кота. Давайте закроем тему.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ О УМЕРШИХ

Отметим сразу детскую смертность. В лучшие годы она была около 40%. Но это в лучшие годы, без эпидемий и голода. Причины в основном- «натурально», «по воли божьей»- жил, жил, не тужил и через месяца два помер.

Далее более развернутые причины смерти: от «глотки», «крика», «коликов», «поноса» «слабости» и т.п. Это причина у детей до года. Данные диагнозы в первую очередь показатель санитарно-гигиенических норм в крестьянской среде. Выживали только самые крепкие и удачливые новорожденные.

Стоит отметить про детские захоронения. Как пишет лингвист Светлана Юрьевна Королева в статье «Детские захоронения вне общего кладбища: детей русские вплоть до середины XX века хоронили в огородах и в садах, на обочинах дорог, на межах, на берегах рек и даже в домашнем подполе.

Этот обычай практиковался до XVIII века, когда похороны детей стали строже регламентироваться властями.

По одной из версий, это происходило потому, что по представлениям селян, они еще «не доросли» до взрослых, то есть до «настоящих» людей, и относились к категории заложных покойников.

Но после года такой селекции, ребенок вполне мог выжить и жить дальше.

Если бы не повальные эпидемии всего: корь, оспа, коклюш, чёрная смерть, голод и т.п. Эти частые болезни (в начале 19века- через 5-7лет) выкашивали села до трети, а деревни подчистую. Ну естественно в первую очередь мерли дети. В строках с повторяющейся причиной смерти рисуется трагеческая судьба крестьянских семей 18-19века- когда последовательно вымирало все семейство. В течении пару недель с разностью в день- два между похоронами умирал один ребенок, второй, третий… отец, мать, дед. И год назад во дворе числилось 12человек, а после «заразы» записана только мать-старуха. Попы в то время работали не покладая кадила- по 5-10 похорон за день.

Кстати после, во второй половине 19века, священники официально отвечали за оспопривитие в их приходе. Вели учёт. У некоторых было начальное медицинское образование.

Хоронили обычно на второй день, в случае эпидемии- старались в этот же день.

Крестьяне боялись, что смерть не ограничится одним человеком, а вернется, чтобы забрать еще кого-то. Чтобы этого не произошло, использовались разные ритуалы. Например, на Урале после того, как гроб с телом выносили из дома, немедленно накрепко закрывали все двери. В некоторых деревнях родственники не должны были выходить из избы вслед за гробом, им следовало остаться дома и находиться там за закрытыми дверями и окнами. Говорили, что если этот ритуал будет нарушен, то покойник заберет с собой еще людей, проживавших в этом доме. Так старались обмануть смерть, сбить ее с пути, не дать протянуть костлявые руки к людям, которые жили рядом с умершим.

Существовал обряд провожание или «проводничества». Гроб устанавливался на дровнях, после чего его везли на погост. Родственники могли при этом сидеть на крышке гроба. Но опять же по строгим правилам: если умер мужчина, то садились дети, а жене такого права не предоставлялось. Когда умирала женщина, то садился на крышку гроба ее муж и детки, и так следовали на погост.

Семейная трагедия случалась и от пожаров- записывали целые семьи с перечислением имен и припиской одной строкой на всех- «сгорели на пожаре».

Но если и после этих «приключений» ребенок выживал, то получал скил удачи и дальше он мог дожить до старости. Но нет.

Следующие причина смерти — это отсутствие записи о человеке как таковой в метриках. Жил жил персонаж, а его забрали «во солдаты» либо «в походе» либо в «ланд-милицию» и дальше записей про него не было. Такие смерти следует искать в метрической книге полковой церкви данного полка, где служил солдат/казак/милиционер. Но мы про сельское поселение говорим и не будем углубляться причины гибели служивых.

НУ а после крестьяне помирали «натурально». Либо как еще писали причину смерти- « по божьей воле»

К концу 19в, начало 20века уже больше разнообразия причин смертей- появляется такие современны записи как «порок сердца». Значит где то рядом поселился грамотный фельдшер. И это радует.

Рак тоже записывали в причины смерти, но это относится к городской среде, где был лучше медицинское обслуживание и диагностирование.

Иногда встречаются лирические записи смерти- «тоскливостью» или «грустею», «от невыносимой душевной тоски». Под тоскливостью и грустею - там подразумевалось тяжёлое депрессивное расстройство (а в некоторых случаях не исключен даже скрытый от всех суицид) Вот жила себе баба с кучей детей, мужем и хозяйством и….. чот приуныла. Да и померла «во грусти». Так и записали. А вы говорите, не было депрессий в деревнях.

Криминальные смерти случались следующие:

от окорма- от отравления каким-то ядом;

от сряща - (старослав. - от встречи.) от опасной и дурной встречи со злыми и опасными людьми;

задавлен бе(и)чевою - возможно, удавлен веревкой (крим.) или смерть наступила после повреждения тела вследствие натяжения бечевы (несчаст.сл.);

от удушения - предположительно, удушье вызванное внешними факторами: задохнувшийся в дыму (избы топили «по чёрному», парились в печи и т.д.).

Помнится мой родственник в 19веке был записал как «зарезан полным человеком».

Дальше помирали от «дряхлости», «старости», «немощи» «паралича». В 70-80 лет. Могли записать и 90лет – это обычно не означало возраст ,его никто не помнил, это значило что человек очень «древний» и родные теряются в догадках сколько ему лет.

вообще я заметил, что возраст и причины смерти ещё от региона сильно зависят. У прабабки моей жены в подмосковной деревне долгожителей было много. А по сибирской линии много случаев насильственных смертей( там ссыльных много было)

Это распространённые причины смерти. А теперь перечень иных причин.

«от излишней водки»- не требует интерпретации. Кстати, пьяниц могли и не отпевать по решению батюшки.

Еще вариант

"чрезмерного употребления напитков", в 1850г., пил наверно крестьянин, но отпет и похоронен по чину.

«водобоязнь» - нет, не от боязни воды- так называли в народе бешенство.

«Задавлен спящею материю у сосца», «Удавлен коло сосца матерняго». Либо аналог данной записи- "Заспан"

"скорбен тайные уды отваливаются "- Паховая грыжа.

«задавлен телегой», «погиб от ушиба лошади», «от сбрасывания с коня» - связано с ДТП со смертельным исходом.

"от хронического трепетания сердца" (1842 г.)

«от грома», «от грозы»- ударило молнией.

"От французской болезни" сифилис. "тогда", такой болезнью, деревнями страдали.

"от начала жизни был разслаблен"- молодой человек 26 лет, рожденный слабым и помер по слабости.

«глисты пошли через горло»- без комментариев.

"утопла в колодце по случившемуся с нею припадку" (1866, Тульская губ., 28-летняя замужняя крестьянка)

«от испуга».

«от отравления спорыньей с целью изгнания плода».- Солдатка пыталась вывести плод в 1876г.

Случались и самоубийства.

Какая-то загадочная история. 1905 год 12 февраля. Нашли повешенным ребенка 13 лет, мальчика. Пристав признал самоубийство.

А через 5 дней в соседнем селе в 6-ти километрах от первого села нашли другого мальчика 11 лет. Так же повесился. Прям какой-то "синий кит".

В селе, где жила моя прабабка был случай, когда зимой хряк сожрал младенца... Тот, кстати, в люльке спал.

З.Ы. И на последок, нашел как-то интересную запись. Аристократия РИ так же думала о смерти крестьян. :

Журнал Перваго заседания приходскаго попечительства Алексеевской церкви села Цыглеровки, состоявшийся 19 октября 1869года.

...По третьему вопросу:

«Движимая чувством истиннаго христианскаго сострадания к ближним, г-жа председательница Ея Сиятельство Графиня Елисавета Георгиевна Ламберт, заботясь не только о живых, но и о умерших, в настоящее лето устроила на свой счет на кладбище каменную часовню дабы больные иногда находясь в летаргическом сне не были приняты за умерших, и по бедности крестьян не были поспешно погребены, но были бы поставляемы до известнаго времени в часовне и только по удостоверении в действительности смерти былибы погребаемы..."

На сей позитивной ноте заканчиваю свои изыски и откланиваюсь. Всем здоровья!

В этом посте хочу поделиться своими умозаключениями и субъективным (!) видением сельской жизни в призме генеалогических документов: в первую очередь метрик, чуть-чуть ревизских сказок и брачных розысков. На основе своих наблюдений при изучении оных документов.

Так как мои предки исключительно селяне (дворцовые, крепостные крестьяне, однодворцы), мелкий служивый люд (стрельцы, казаки) то отражу в моих исследованиях только пастораль.

Отмечу что это не профессиональное исследование и не претендует на истину в последней инстанции. А также видение ограничено несколькими губерниями да уездами, чаще юг РИ.

Документы в разное время имели разную структуру и наполнение. Но части метрик сохранились неизменно с петровских времен. Поэтому тему разобью в соответствии с частями метрической книги (далее МК). А в топике будет 6 постов.

Fruktosss ©

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О РОДИВШИХСЯ

Крещение.

Первая графа МК это -дата рождения и крещения.

Крестили как можно быстрее. В тот же день либо на следующий. Ну это и понятно- умер не крещенный, как минимум обретёшь непрезентабельный статус после смерти какой-либо нечисти, согласно народным суевериям. А так, крестился, умер во младенчестве (соответственно не набрал грехов/плохой кармы)-гарантированно в рай.

Примечательно расстояния которые приходилось преодолевать иногда родителям с младенцем что бы совершить таинства- деревни и хутора иногда располагались в далеке от сел с церквями. И иногда смотря на карту где проживали родители и церковью, где крести, расстояние несколько десятком километров. Cовременного человека трудно сподвигнуть везти только что родившегося младенца на телеге в далеко не соседнее село, где есть церковь, по ухабам 30 километров. А потом обратно домой праздновать крестины.

Хотя конечно случаи разные были и в отсутствии совершить крещение по средством батюшки, это таинство мог совершить любой православной. Обычно это бабка-повитуха. Но тут возможно совершить неправильные действа и придётся перекрещивать. А если младенец раньше помре? Вот! – неправильное крещение не засчитывается. Поэтому тащили новорожденных в соседнее село к батюшке в церковь, покрестить, а после и помереть не страшно. Младенцу.

Имена.

С именами на селе было не большое разнообразие Иваны да Марьи. Утрирую конечно. Но все зависело от предпочтения батюшки:

Что там сегодня на святках?- опять Василий. Ну а чо хорошее имя, проверенное. Объявляю эту неделю Василиев- все Василии!

Ну а если не повезло, то Матроной. И далее череда записей в МК Василиев да Матрон. Или Мавра. Не думаю что это череда одинаковых имен связана с популярностью оных. Или выбором родителей:

-Девочки, а мне на петров пост ужо рожать, вот решила Василием назвать своего. Или Матроной если не повезет.

-а чо, норм имена, я тоже назову.

-И я! ой девочки, а давайте замутим флешмоб и всех наших ребятёнков наречем сходно. А батюшка запилит сторис в метриках. Любо получиться!

В общем мой вывод- имена отдавались на выбор священника. Родителям как-то прохладно было как назовут новорожденных. Лишь бы святой-тезка оберегал младенческую жизнь и дал удачи побольше.

Но случалось и некоторое разнообразие в именах. Бытует определенная традиция в России определять этническую принадлежность, например идентифицировать евреев, по характерному имени либо отчеству персонажа. Разочарую- Иосифы, Лазари, Моисеевы – это тоже крестильные православные имена. И часто они случались у каких-то либо раскольников- мормонов, старообрядцев, и остальной ереси. Поэтому часто можно встретить, допустим у природного казака или воронежского крестьянина с безупречной генеалогией, и именем- Абрам, Иуда, Давид.

Следующая графа- родители. С указанием обязательно православного вероисповедания. Обоих. Но это позже. В 18веке, указывали только отца. Чо этих баб считать.

Мать указывали только в том случае если случалась оказия и мужа в наличии не было- не успела либо где-то пропадал на службе. При этом обязательно писалось, что муж «во солдатах ушел как семи месяцев», чтобы отметить что все было чин по чину и ребенок рожден в законе.

…И тут мы плавно подходим к теме бл...сва в сельской местности.

Если жонка понесла в отсутствии мужа, или девка без оного вообще, то имелась приписка ниже имени ребенка- «незаконнорождённый». Без этого никак. И случалось это.. не то чтоб часто, но с определенной периодичностью и закономерностью- чем больше населенный пункт, допустим село!, тем больше бля..тва. В общем, крупные населенные пункты развращали крестьян. А так как мы рассматривает только сельские поселения т.к. село, станицы, деревни, хутора, то больше бля..сва было в селе/станице. Да и то что удивляться- в деревне/хуторе, что не житель то родственник, трахаться с родственником не этично. Хотя….. все же знают про снохачество. Но метрики молчат кто был отцом незаконнорождённого ребенка. Только имена восприемников хитро улыбаются в соседней графе. Обычно необъявленные папашки становились крестными ребенка и по сговору давали свои фамилии. Но вы ничего не докажите!

Касательно отношения окружающих к сексу и, естественно, рождения ребенка вне брака. Неоднозначное. Конечно это плохо, но все мы люди, все мы грешные. И тут все зависело от статуса семьи девки. Если статусные, зажиточные родители молодой мамаши, то парубки и их родители закрывали глаза на «прицеп» и засылали сватов. Да и лишние руки (те самые бастрючьи) в хозяйстве не будут.

По той же причине относились и к замужнем жонкам, что несли в отсутствии мужа. В 99% случаев это солдатки. Ушел во солдаты, что умер, а жонка его как вдова при живом (вроде бы) муже. Поэтому к таким явлениям селяне относились снисходительно и это отражено в метриках- солдатки с блудом на руках так же активно учувствовали в жизни села. Без особых порицаний- приглашались во восприемники и к ним в крестные шли.

Ну а если муж объявлялся- то чужой ребенок (или несколько) на дворе не особый уж повод кошмарить жену- как говорил ранее, в хозяйстве все руки пригодятся.

Был случай: солдатка в отсутствии мужа родила троих. Мужа как раз не было 7 лет. После появился муж внезапно «отставной солдат» и тут же отметился крестным в этом же году, а на следующий год вместе с жоной сделали совместного. И далее они жили мирно и счастливо, и умерли… в разное время. Он раньше, а она еще раз вышла замуж и только потом «во дряхлости помре».

А внебрачные дети получали фамилии семейства. Либо жили без фамилии.

Бывало детей подкидывали. И их принимали и так же несли крестить. В метриках и ревизских сказках это отмечалось- «подкидыш» либо «приемыш». Фамилии давали семьи где проживал «подкидыш».

Раз мы заговорили про фамилии то они были точно с 18 века с служивых людей и у некоторых крестьян (дворцовых, однодворцев). Но часто их не было. Записывались в метриках персоны по имени отчеству. И тут есть определенные трудности отследить генеалогическое древо с учетом что имена и соответственно отчества не блистали разнообразием: сплошные «Иваны Васильевы сыны» да «Василии Ивановы сыны»- полные тезки в документах часто случались. И бесфамильных крестьян можно встретить вплоть до конца 19века.

Но если и была фамилия, то иногда по каким-то причинам определенная ветка получала в качестве фамилии кличку. Допустим были два брата Скороходовы- родились, крестились, женились. А через какое- то время один из них стал Кашин с тем же набором детей, жены и таким же именем отчеством.

Восприемники

Следующая графа- восприемники. В селе, крестные, с вероятностью 90% стремящейся к 100%, это родственники. Либо кровные либо по браку.

Остальные 10% это будут жители села с высоким статусом- староста, атаман хутора, разночинцы (урядники, писари, дьяки). У залетной девки с низким сельским статусом семьи часто восприемником был священник. А также у крестьян на заработках из другой губернии были крестными друзи и товарищи. В таких ситуациях за правило, восприемники и родители имели одинаковую статусность- т.е. крепкий крестьянин не шел в крестные какой- нить голытьбе и наоборот. Капитал тянется к капиталу.

Иногда случались совсем залетные персоны в селе- какая нить графиня отмечалась в метриках рождением ребенка. Редкий случай. И внезапно! без указания мужа-отца, с припиской к ребенку «незаконнорождённый».

Продолжение потом. Далее рассмотрим как брачевались и помирали в сельской местности.

Пою не громкие победы,

Не торжество, не славный пир,

Не баснословные обеды,

Не золото — людей кумир;

Я славить не хочу героев

И петь не буду Громобоев —

Все то наскучило давно.

Что мне вельможа или воин?

Предмет иной похвал достоин -

То драгоценное г….о!

Все мы любим уединяться, хотя бы раз в день, в комнату раздумий и предаться размышлению о судьбах страны и мира. Сам этим балуюсь- такая уж человеческая натура. В общем- какать это нормально ©

Но в наше неспокойное время будет полезно узнать как предаваться «размышлениям» во время боевых задач в полевых условиях в объеме роты. А если бригада, полк, дивизия? Обратимся к опыту предыдущих войн и охватим период начала ХХ века.

В месте постоянной дислокации все не так сложно - читайте соответствующие СНиПы. А вот в походно-полевых условиях...

На марше можно позволить себе, выбежать из строя в сторону ближайших кустов и, сделав свое дело, подтереться листиком.

А если речь идет о лагере или, еще хуже, о "легшем" в оборону подразделении (части)? Т.е. о месте, где в течение дней, недель и месяцев находится огромное количество людей. И если моча, даже в огромных количествах, имеет обыкновение высыхать и впитываться в землю, то что вы прикажете делать с фекальными массами, особенно в теплое время года?

Поэтому после оборудования позиций первое дело нужно позаботиться о военных уборных. Иначе личный состав быстро загадит все окрестности.

Тема армейских туалетов крайне интересна. Можно найти множество материала о боестолкновениях, маневров, тактики и стратегии. Меньше о быте. Но никогда об организации туалетов. И я хочу поделиться теми крупицами информации, что удалось найти. Нижеприведенный результаты изыскательной работы позволяет восполнить эту тему, отсылая нас к периоду войн начала 20в. Некоторые конструкции туалетов с успехом использовались вплоть до конца ХХ века и используются поныне.

Туалет типа сортир с дыркой. Классика инженерно-санитарных сооружений, множество построек можно наблюдать на наших приусадебных участках. Но эта конструкция всем известна и не интересна.

Военный туалет, групповой. Организован в виде ровика с уложенными поперек них досками для ног. В холодное время года туалеты и отхожие места утеплялись стенами.

Возможны модификации, вместо деревянных стен- тын из сучьев или высокой травы. В принципе нормальный вариант- все проветривается, птички поют, визуальное наблюдение за воздушным пространством при хорошей погоде. Минус- при плохой погоде уровень комфорта падал в разы.

Вариант: вместо стен- дерюга.

Полукомфорт. В данном варианте военного латрина боец мог визуально контролировать фронт и правый фланг.

Конструкция незамысловата- продольная длинная доска с несколькими поперек над отхожей ямой. Отмечу эквилибристические способности которые проявляли их посетители. Приходилось балансировать на доске над «бездной». Не высоко падать, но не приятно- одно неосторожное движение и постиркой штанов не ограничишься. Возможно баланс достигался с помощью упора на шест. Фотодоказательств не обнаружил.

Надо заметить, что доски должны быть соответствующе надежные, выдержать несколько месяцев службы и одновременную сессию из нескольких человек.

Быстро и практично. Строительство затрачивало на себя 6-8 чел/часов. Вырывалась яма, огораживалось. Сверху доски. Продукты жизнедеятельности засыпались следующим слоем земли. Яма заполнялась медленно. Хватало надолго.

Офицерская уборная подразумевал стульчак. На три офицера. Вид представлен в разрезе.

Станционная уборная.

Тут отмечу удобные выдвижные ящички. Освобождались по мере заполнения.

То же самое стационарная уборная, но заполняемые ящички в виде тележки с колесиками, для удобства транспортировки.

Фото времен РЯВ

В изъятом состоянии

Следующий вариант- козелки. Или альтернативное название- птичница.

Более удобная конструкция. Свободная посадка, ноги расслаблены, есть упор для спина.

Но все те же требования к крепости материала и закреплению конструкции- при неблагоприятном случае можно было опрокинуться в яму.

Массовый вариант, удобный, быстрый в исполнении.

Запахи. Они присутствовали. Порой солдаты во время коллективных походов в подобную «уборную» надевали противогазы, иначе приблизиться к отхожей траншее было не комильф. Перед уходом полк засыпал эту яму и рядом рыл новую для солдат, которые придут им на смену.

Упрощённая модификация козлов.

В общем, устойчивая конструкция, менее комфортная, но такая же функциональная. представляющие собой вырытые в земле продольные ямы глубиной около 1,5 м с жердью вдоль.

Уборная типа «полусартир». Все плюсы конструкции наглядны — это и крыша, и полноценное сиденье и открытый обзор по фронту и флангам, что немаловажно на войне. Обустраивалось непосредственно на позициях.

Немцы с педантичностью подходили к обустройству туалета. Это отмечали не раз наши солдаты когда занимали позиции противника.

Но лучшими туалетами считались те, в чьём устройстве использовались вёдра. Потому как эти вёдра регулярно опорожняли и дезинфицировали санитарные работники.

Еще одно из разновидностей уборной- пианино. Фото времен начала прошлого века не нашел, поэтому вставлю современную реконструкцию.

Организация туалета в траншее. Ну тут все понятно и наглядно

Реализация выглядела как-то так.

Следующая модификация- ящички с крышечкой. «Ульи». Затратное сооружение по сравнению с козлами.

Но встречались и индивидуальные-мобильные латрины. Ниже оригинальный туалет времен Первой мировой войны. Найден при раскопках в Ровненской области и подарен Музею истории туалета.

Тема благодатная и малоисследованная. Буду копать дальше.

Доклад закончил. Хочу завершить этот акт художественным описанием от Ремарка.

На правом краю луга выстроена большая солдатская уборная - добротно срубленное строение под крышей. Впрочем, она представляет интерес разве что для новобранцев, которые еще не научились из всего извлекать пользу. Для себя мы ищем кое-что получше. Дело в том, что на лугу там и сям стоят одиночные кабины, предназначенные для той же цели. Это четырехугольные ящики, опрятные, сплошь сколоченные из досок, закрытые со всех сторон, с великолепным, очень удобным сиденьем. Сбоку у них есть ручки, так что кабины можно переносить.

Мы сдвигаем три кабины вместе, ставим их в кружок и неторопливо рассаживаемся. Раньше чем через два часа мы со своих мест не поднимемся.

Сейчас мы чувствуем себя лучше, чем в самом комфортабельном туалете с белыми кафельными стенками. Там может быть чисто, - и только; здесь же просто хорошо.

Удивительно бездумные часы... Над нами синее небо. На горизонте повисли ярко освещенные желтые аэростаты и белые облачка - разрывы зенитных снарядов. Порой они взлетают высоким снопом, — это зенитчики охотятся за аэропланом.

А вокруг нас расстилается цветущий луг. Колышутся нежные метелки трав, порхают капустницы, они плывут в мягком, теплом воздухе позднего лета; мы читаем письма и газеты и курим, мы снимаем фуражки и кладем их рядом с собой, ветер играет нашими волосами, он играет нашими словами и мыслями.

Три будки стоят среди пламенно-красных цветов полевого мака...

Местная еда.

Еще при первом заезде я отказался есть у местных. Тут видимо руководствуются правилом- больше грязи шире морда. Бенгал месит рис, тут же почесал жопу, сморкнулся в руку и продолжил процесс приготовления пищи.

Хотя эта аскеза мне не помогла- обязательно траванулся и пролежал пару дней с температурой под сорок не отходя далеко от туалета.

Да и пища не особо разнообразная. Рис вареный, пареный, жаренный. Кари. С возможными вариациями риса подают курицу в таких же разнообразных вариантах- жаренная, пареная. Ну и конечно это все справно заправленное специями- вырви глаз.

Сладости сладкие. Даже кола тут своя как сироп- опа слипнется. Но есть варианты- мне понравились конфеты с перцем чили.

Лекарства.

За подделку лекарств, как говорят раньше была смертная казнь, но теперь просто большой срок и все равно бенгалы четко блудят закон и лекарства оригинальные. При этом аптеки на каждом шагу.

Впрочем, возможно недопонимание в связи с языковым барьером.

-Салам аллейкам бандо! - Выдал я все что знал по-бенгальски в лицо уличного фармацевта. Взгляд торговца до этого устремленного в даль, сфокусировался на мне.

Я выскочил в магазин и опрометчиво не взял с собой телефон с переводчиком, который меня выручал при общении с местными, поэтому пришлось прибегнуть к экспромту.

Асе что-нибудь от боли в коленях? – спросил я на удачу по-русски - а вдруг бандо все же понимает «могучий». Но на лице бенгала не дернулся ни один мускул.

- я тебя понял.. И я перешел на привычный в таких случаях язык пантомимы- показывал на колено, ахал, охал, изображал непереносимые муки боли на своем лице.

Несмотря на разыгранную сценку аксакал продолжал невозмутимо смотреть на меня.

Я повторил представление с новой экспрессией, закатывая глаза от боли и намазывая невидимым кремом больное колено.

Торговец лениво махнул рукой муху, но не прекращая с интересом смотреть на меня.

-да что ж ты за скотина то такая!

Это возымело действие. Бенгал что-то коротко сказал в ответ.

-Бандо, я нихера не понимать тебя- застонал я

Вдруг он приставил пальцы к голове и протяжно замычал. Через секунду тут же, расправив ладони, изображая уши, заблеял. А под конец хрюкнул. И показав на меня пальцем, покачал головой.

Я ох…..ел от такого поворота событий и стоял с открытым ртом не зная, что и думать по случаю данного перфоманса.

Видя мое оцепенение- торговец обошел прилавок, взял меня за плечо и сделал два шага по направлению к ранее не приметному щиту. Он показал сперва в сторону своего лотка и поочередно тыкнул пальцем нарисованных на стенде животных, повторяя звуки, которые издавал ранее, но уже ассоциируя их с картинками на щите. И в конце показав на меня отрицательно покачал головой.

В общем он оказался ай-облитом и продавал лекарства исключительно для животных.

Позже я перевел текст. Гул выдал:

Господа

Аптека друзей трейдеров

Коровы, козы, домашняя птица и все виды рыбы Отечественные и зарубежные розничные и оптовые торговцы лекарствами 01761641772,01616664472, 01711340456

Послесловие.

Вот в принципе и хватит. Сажусь в машину. Водила театрально взмахивает руками- у него внезапно закончился интернет- дашь немного своего? Я уезжаю, забирай- передаю свой телефон, наблюдаю как он хозяйски шарясь по приложению отсыпает половину гигов себе. Это такая дембельская традиция- перед отъездом ты раздаешь уже родным бенгалам сигареты и интернет. Процедура повторяется со следующими спутниками.

Я подключаю к автоцентру свою плей лист на телефоне. В динамиках рычит «кайф» Ступина. Мамука, водила, в такт долбит клаксон. Хороший мужик, всю дорогу 6 часов что-то весело трещит, показал самую большую свалку в НРБ. Поссать останавливает в живописных местах. Он давно возит туда-сюда «рашенс» и «белорашенс»- любит включить шнура, умело материться. Да и вообще….

Я уезжаю из Бангладеш. Финиш.

Сидя на балконе у себя дома, я потягиваю бехеровку и смотрю на фонарь за окном. А вам еще пару фото.

З.Ы извиняюсь, не разобрался с сайтом и классическая серия постов пикабу у меня не вышло. Поэтому будет в таком сумбурном виде.

Бенгалы

Коротко: вообще бенгалы нормальные и спокойные. По крайне мере у меня с ними не было конфликтов. Я на позитиве, они на позитиве- похихикали, разошлись.

А так-то конечно за время стройки разное было. Видео из свободны источников. Участники- знакомые, все живы и работают на стройке.

За короткими командировками в НРБ успел завести постоянные знакомства с местными и я вам скажу- такие же люди. Только в наволочках вместо штанов.

Некоторые могут сказать что хитрые и нае***ют. Но это не так.

Во первых, это Азия с соответствующим менталитетом- выгодно продать херню это почетно, вне зависимости кафир ты или муслим. И надо торговаться или хотя бы пообщаться. Сам попадал в ситуации, когда мне выпаривали неликвид по небожеской цене. Но после беседы, мы с торговцем расставались друг с другом каждый довольный результатом- он с деньгами, я с тем что хотел по приемлемой для меня цене. Да и вообще- всегда действует простое правило- «Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Кстате, часто после торговли, допустим с тук-тукером за проезд, я доплачивал чуть выше сторгованной суммы, тем самым получая в ответ радостные улыбки и хороших знакомых среди бенгал.

И таки да,, делал обмен покупки на рынке г. Ишварди (та еще клоака) без каких то проблем, просто рассказав торговцу, что с товаром не так.

Во вторых, бенгалы бесхитростны в основной массе. Немного распез...и. Но только немного.

При всем том, что стройка в НРБ уже порядка 6ти лет, и кол-во белых специалистов порядка 5тысяч, все равно выезд в ближайшее село, это как привезти обезьянку в деревню к чукчам. За тобой будут бегать дети, бабы в ужасе разбегаться, другие с открытым ртом будут провожать вслед, мужчины сурово будут прикрывать собой стариков и молодняк. Но культура достигает и до дальних краёв Бенгалии. Где-то на экскурсии меня обматерил экскурсовод когда я настойчиво пытался покормить обезьян

Дорожное движение да и вообще.

ДД плотное. И часто во все стороны, несмотря на то что в стране правостороннее движение. Переходить дорогу это как окунуться в неизвестное- надо крутить головой на 360 градусов и все равно не угадаешь откуда в тебя прилетит мопед, тук-тук, автобус, велорикша, либо корова. Обычно местные просто выставляют в сторону руку и идут уверенно вперед. Я выставлял две руки в разные стороны и активно махаю ими, чтобы обозначить свое присутствие на дороге.

Да, кстати, чтобы обозначить движение транспортных средств тут сигналят. Поворачиваешь- сигналишь, перестраиваешься сигналишь, обгоняешь- сигналишь. Да и вообще, сложилось впечатление, если у тебя есть клаксон, колокольчик или бубен, ты по местному закону обязан использовать постоянно. Либо просто хорошее настроение и водила сигналит в такт музыке.

Поэтому на дороге постоянно адская какофония. Но к этому привыкаешь. Да и обычно к за полночь мало кто ездит. Поэтому уже не сигналят.

К гаму шума добавляется реклама:

- С……кккаа! Да засунь свою пищалку себе в опу! Иди на….й е…й олень!

Это Вова прогонял местного промоутера с мегафоном, который с какого-то перепугу забрел в нашу тихую гавань и стал местным с утра рассказывать про ништяки, которые привез с собой из села на телеге. Агрессивная реклама тут цветет.

Возвращаясь к дорожному движению. Со стройкой тут появились дороги, а на них разметка, скрытая слоем пыли. Хотя всем на нее похер и смысла в этих линиях не видят. Поэтому там часто стоят отбойники либо торговец бамбуковыми палками, чтобы на встречу не лезли.

Все водилы на стройке – бенгалы. Это и логично, в том дорожном хаосе может справиться только рожденный в этом хаосе. По первой удивлялся как мастерски бенгалы разъезжаются на миллиметрах друг от друга. Пока мой водила не снес дверь КАМАЗу, которую камазист услужливо приоткрыл внезапно по дороге.

Разные случаи бывали. Как-то раз наш водитель минивэна сбил насмерть другого бенгала. Тут же образовалась толпа любопытных из близлежащих деревень. На радостях они стали дубасить машины арматурами, ели унесли ноги. После два дня сидели по домам пока начбез договаривался с военными.

Вот, а в Дакке- столице НРБ, есть светофор. Но он только создает аварийные ситуации- водилы и пешеходы толпятся около него с интересом рассматривая как он мигает- бенгалы любят всякие гирлянды. Говорили где то есть еще, но я видел только в Дакке.

В Дакке есть метро. Столичные «штучки» ходят туда покататься и запилить сторис в инстаграм. Яп тоже бы покатался, но ни разу не смог в него попасть- довольно гибкий и короткий режим работы у этого метро- что-то около пару часов утром и иногда вечером.

Продолжение в пути