Алексе́й Петро́вич Ермо́лов (24 мая (4 июня) 1777, Москва — 11 (23) апреля 1861, Москва) — русский военачальник и государственный деятель, участник многих крупных войн, которые Российская империя вела с 1790-х по 1820-е. Генерал от инфантерии (1818) и генерал от артиллерии (1837). Главнокомандующий на первом этапе Кавказской войны (до 1827 года). Автор мемуаров.

Происхождение и ранние годы

Ермолов родился в Москве в 1777 году. Родом из небогатых дворян Орловской губернии. Его отец, Пётр Алексеевич Ермолов (1747—1832), был помещиком, владельцем небольшого имения из 150 душ крестьян в Мценском уезде Орловской губернии. В царствование Екатерины II (1762—1796) он занимал должность правителя канцелярии генерал-прокурора графа А. Н. Самойлова, а с вступлением на престол Павла I вышел в отставку и поселился в своей деревне Лукьянчикове. Мать — Мария Денисовна Каховская, урожденная Давыдова, находилась во втором браке за его отцом. По матери Алексей Ермолов находился в родстве с Давыдовыми, Потёмкиными, Раевскими и Орловыми. Знаменитый партизан и поэт Денис Давыдов доводился ему двоюродным братом.

Как тогда было принято, ещё во младенчестве, Ермолов был записан в военную службу: в 1778 году он был зачислен каптенармусом лейб-гвардии Преображенского полка, а вскоре — сержантом этого полка. Первоначально воспитывался в доме своих родственников, орловских помещиков Щербинина и Левина.

Образование получил в Московском университетском пансионе, куда принимались мальчики 9-14 лет дворянского происхождения. Пансион готовил к военной, статской, придворной и дипломатической службе. Зачислен унтер-офицером в лейб-гвардии Преображенский полк 5 января 1787 года.

В армии

В 1791 году в чине поручика гвардии 14-летний Алексей поступил на военную службу, переехал в Петербург. Он хотел принять участие в шедшей тогда русско-турецкой войне. В том же году был переведён в армию и в связи с этим получил следующий чин — капитана. Ермолов перевёлся в 44-й Нижегородский драгунский полк, который дислоцировался в Молдавии. Однако к его приезду в полк война уже закончилась. Но именно там Ермолов познакомился с артиллерией, что определило его дальнейшую судьбу.

В августе 1793 года был переведён в капитаны артиллерии с причислением младшим преподавателем к Артиллерийскому и Инженерному кадетскому корпусу.

В 1794 году начал служить под начальством Александра Суворова. Получил боевое крещение во время Польской кампании (подавления Польского восстания под предводительством Костюшко). Отличился, командуя батареей, при штурме предместья Варшавы, за что был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.

В 1796 году принимал участие в Персидском походе под начальством генерала Валериана Зубова (брата П. А. Зубова, фаворита Екатерины II). За отличное усердие и заслуги при осаде крепости Дербент был удостоен ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом. Получил чин подполковника. Между войнами жил в Москве и Орле.

Опала

В 1798 году Ермолов был арестован, а затем уволен со службы и отправлен в ссылку в своё поместье по делу о создании Смоленского офицерского политического кружка и по подозрению в участии в заговоре против императора Павла. («В 1798 г. подполковник Ермолов проходил по делу смоленского офицерского кружка, известного как „Кружок Каховского-Ермолова“. Эта конспиративная и довольно многочисленная организация распространяла вольнодумные идеи, близкие к декабристским, а переписка членов кружка отличалась „крайней непочтительностью к государю“. Ермолов дважды подвергался аресту после раскрытия кружка в ноябре 1798 г. и около месяца провел в „секретном доме“ Алексеевского равелина Петропавловской крепости».)

После военного суда юный Ермолов был сослан на житье в Кострому. Здесь ссылку с ним делил казак Матвей Платов, ставший с той поры его другом. Ермолов усердно занимался самообразованием, выучился у местного протоиерея латинскому языку и в подлиннике читал римских классиков, уделяя особое внимание «Запискам о Галльской войне». Костромской губернатор предлагал ему своё заступничество перед государем, но Ермолов оставался в ссылке до смерти Павла. Помилован указом Александра I от 15 марта 1801 года.

Войны с Наполеоном

Войны коалиций (1805—1807)

Освобожденный Ермолов, по собственному его признанию, «с трудом получил (в 1802 г.) роту конной артиллерии», расположенную в Вильне. Мирная служба его томила. «Мне 25 лет, — занес он тогда в свои записки, — недостает войны». Последняя не заставила себя долго ждать: начались война коалиций с наполеоновской Францией (1805, 1806—1807).

В 1805 г. рота Ермолова была назначена в состав армии Кутузова, двинутой в помощь Австрии против Франции. Догоняя армию, Ермолов шел все время «ускоренными маршами», но, несмотря на 2-месячный поход, представил по дороге свою роту Кутузову в таком образцовом порядке, что последний сказал, что будет иметь его в виду, и оставил роту в своем распоряжении как резерв артиллерии.

Под Амштеттеном Ермолов был в первый раз в бою с конной артиллерией. Он остановил неприятеля и дал эскадронам возможность собраться и удержаться на месте под сильным натиском противника, а занятием одной возвышенности и метким огнем не допустил неприятеля устроить батарею, которая могла нанести большой вред русским войскам. Однако награды за этот подвиг Ермолов не получил из-за противодействия Аракчеева. Во время смотра в Вильне тот высказал неудовольствие утомленностью лошадей роты Ермолова, на что услышал: «Жаль, Ваше сиятельство, что в артиллерии репутация офицеров зависит от скотов». Будущий военный министр принял это замечание на свой счёт и, будучи уязвлён, какое-то время препятствовал карьере молодого офицера в артиллерии. Впоследствии стал его покровителем.

Под Аустерлицем, когда дивизия генерал-адъютанта Уварова была смята и обращена в бегство французской конницей, Ермолов не поддался общей панике и остановил свою батарею, «предполагая действием оной удержать преследующую нас конницу». Но первые же орудия, которые он мог «освободить от подавляющей их собственной кавалерии», сделав несколько выстрелов, были взяты, люди переколоты, и сам Ермолов, под которым была убита лошадь, захвачен в плен. Он был уже близко от французской линии, когда на выручку ему явился полк елисаветградских гусар и отбил его у французов. Наградами за эту кампанию Ермолову были орден святой Анны 2 степени и чин полковника.

В ходе русско-прусско-французской войны (1806—1807) Ермолов отличился в битве при Прейсиш-Эйлау в феврале 1807 года. Бомбардировкой из орудий своей конно-артиллерийской роты Ермолов остановил наступление французов, чем спас армию. Причем огонь был открыт им без всякого приказания, по собственной инициативе.

При атаке французов при Гейльсберге на замечание офицеров о том, что не пора ли уже открывать огонь, полковник Ермолов сказал: «Я буду стрелять тогда, когда различу белокурых от черноволосых».

В 1807 году 29-летний Алексей Ермолов вернулся в Россию с репутацией одного из первых артиллеристов русской армии. С 1809 года командовал резервными войсками в Киевской, Полтавской и Черниговской губерниях.

Ермолов любил рисоваться перед молодыми офицерами и разыгрывать «русскую» карту, что обеспечивало его популярность среди младшего офицерства. Рассказывают, что как-то в 1811 году Ермолов ездил на главную квартиру Барклая-де-Толли, где правителем канцелярии был Безродный. «Ну что, каково там?» — спрашивали его по возвращении. — «Плохо, — отвечал Алексей Петрович, — все немцы, чисто немцы. Я нашел там одного русского, да и тот Безродный». «Сердце Ермолова так же черно, как его сапог», — такой отзыв Александра I приводит в своих записках генерал Левенштерн (со слов полковника Криднера).

Отечественная война

Перед началом Отечественной войны назначен начальником Главного штаба 1-й Западной армии. Это было насмешкой судьбы, ибо с командующим армией Барклаем у Ермолова были отношения холодные, чисто служебные, с Багратионом же, командующим 2-й Западной армией, — дружеские, сердечные, а между тем отношения обоих командующих между собою были крайне натянуты, даже явно враждебны. «Человек с достоинством, но ложный и интриган», — так аттестовал своего начальника штаба Барклай. 34-летний Ермолов, таким образом, попал в щекотливое и затруднительное положение; как мог, он старался смягчить эти отношения, устранить раздражение, сгладить шероховатости.

Александр I при отъезде своем из армии поручил Ермолову с полной откровенностью осведомлять себя письмами о всех событиях в армии. Из лиц, бывших в армии, он ни о ком (кроме генерала Эртеля) не отозвался дурно, хотя записки его и полны резкими характеристиками многих. Однако письма эти, данные императором для прочтения Кутузову при отправлении его к армии, всё же изменили отношение последнего к Ермолову, сменив старое расположение подозрительностью, а став затем известными и Барклаю де Толли, породили ещё большую холодность этого «ледовитого немца» к Ермолову. Вследствие всего этого положение Ермолова в конце кампании 1812 года было таково, что он писал одному из своих друзей: «Служить не хочу и заставить меня нет власти».

Во время отхода за Смоленск генерал Ермолов, по уполномочию от Барклая, совершенно самостоятельно и блестяще руководил боем у села Заболотье (7 августа), занимался организацией обороны Смоленской крепости. В начале Бородинского сражения Ермолов находился при Кутузове, который после полудня, в критический для левого фланга русской армии момент, послал туда Ермолова с поручением «привести в надлежащее устройство» артиллерию 2-й армии. Проезжая неподалеку от батареи Раевского, только что взятой противником, Ермолов тотчас же бросился к ближайшему VI корпусу, взял батальон Уфимской пехоты, лично повел его бегом к батарее, а 3 конным ротам велел отвлечь на себя огонь противника и не более как в 20 минут штыками отбил батарею у французов. Три часа затем Ермолов оставался на батарее, организуя её оборону и руководя ею, пока не был сильно контужен в шею картечью.

На совете в Филях генерал Ермолов высказался за новый бой под Москвой. После отступления в тарутинский лагерь по вине Ермолова была отложена атака на мюратовский авангард: Кутузов не смог разыскать начальника штаба, ибо в это время он где-то трапезничал. Вместе с тем именно Ермолов настоял на том, чтобы предупредить Наполеона в Малоярославце. Упорная защита этого города заставила свернуть французскую армию на старый, пройденный уже ею и разоренный путь, что привело её к катастрофе.

Узнав от своего прежнего подчинённого Сеславина, что армия Наполеона идет от Тарутина по боровской дороге, Ермолов на свой страх, именем главнокомандующего, изменил направление корпуса Дохтурова, двинув его спешно на Малоярославец. После сражения под Малоярославцем, в обороне которого Ермолов сыграл важнейшую роль, он, по поручению Кутузова, шел все время в авангарде армии при отряде Милорадовича, отдавая ему приказания именем главнокомандующего. Наградой Ермолова за Отечественную войну стал только чин генерал-лейтенанта, данный ему за сражение при Валутиной горе (Заболотье). Представление же Барклая де Толли о награждении Ермолова за Бородино орденом св. Георгия 2 степени было проигнорировано Кутузовым.

Заграничный поход

По переходе за Неман генерал Ермолов был назначен начальником артиллерии всех действующих армий. «Вместе с звучным сим именем получил я, — пишет Ермолов, — часть обширную, расстроенную и запутанную, тем более, что в каждой из армий были особенные начальники артиллерии и не было ничего общего».

С апреля 1813 года командовал различными соединениями. 2 мая 1813 года после неудачного сражения при Лютцене Ермолов был обвинён генералом П. Витгенштейном в нераспорядительности и переведён на пост командира 2-й гвардейской пехотной дивизии.

21 мая в сражении при Бауцене союзные войска вынуждены были отступить. Арьергард был поручен Ермолову, и только его решительные действия обеспечили отход армии без крупных потерь.

22 мая Ермолов был атакован войсками генералов Латур-Мобура и Ренье у Кетица и отступил к Рейхенбаху.

В сражении под Кульмом, состоявшемся 29-30 августа, возглавлял 1-ю гвардейскую дивизию, а после ранения генерала А. И. Остерман-Толстого принял его сводный отряд. Находился в центре сражения. В самый критический момент, сражаясь целый день против вдвое превосходящего по численности противника, гвардия Ермолова спасла своим геройским самопожертвованием всю союзную армию, обеспечив ей конечную победу.

Прямо на месте сражения Ермолов был награждён орденом Святого Александра Невского. От прусского короля за Кульм он получил крест Красного орла 1-й степени. По словам Дениса Давыдова, «знаменитая Кульмская битва, которая в первый день этого великого по своим последствиям боя, принадлежала по преимуществу Ермолову, служит одним из украшений военного поприща сего генерала».

В кровопролитной «битве народов» в октябре 1813 года под Лейпцигом Ермолов, командуя русской и прусской гвардиями, решительной атакой вклинился в центр позиций Наполеона, лишив его возможности маневра.

В сражении за Париж в марте 1814 года Ермолов командовал объединенной русской, прусской и баденской гвардией. После капитуляции французов ему, как одному из самых образованных русских генералов, Александр I поручил написать манифест о взятии Парижа. Награждён орденом святого Георгия 2-й степени.

После подписания в мае 1814 года Парижского мира Александр I, перед выездом из Парижа в Лондон, отправил Ермолова в Краков (находившегося на границе с Австрией) в качестве командующего 80-тысячного сильного авангарда, состоявшего из большей части резервной армии, формировавшейся в Герцогстве Варшавском. Войска на границе нужны были России, посколько в преддверии запланированного конгресса в Вене ожидалось несогласие со стороны Австрии при определении новых границ.

3 января 1815 года Англия, Австрия и Людовик XVIII, привезенный в Париж в обозе интервентов, заключили военный союз против России и Пруссии. От новой войны Россию спасло бегство Наполеона с острова Эльба и возвращение в Париж в марте 1815 года. После этого война возобновилась. Против наполеоновской империи выступила антифранцузская коалиция с участием многих европейских стран. Кроме того 21 апреля (3 мая) 1815 года в Вене были подписаны русско-прусский и русско-австрийский договоры о разделе Герцогства Варшавского.

В апреле месяце 1815 года Ермолову в подчинение вместо резервных войск был передан 6-й корпус временно составленный из двух пехотных, одной гусарской дивизий и нескольких казачьих полков. Тогда же он по приказу выдвинулся из Кракова и перешёл границу, направившись во Францию. 21 мая он уже был в Нюрнберге, а 3 июня — на границе с Францией.

Однако в ходе этого второго похода во Францию сражений русских войск с французскими не произошло, так как английскими и прусскими войсками после ряда сражений Катр-Бра, Линьи, Вавр) армия Наполеона была окончательно разгромлена в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года. Ермолов с войсками всё же вступил во Францию, а Александр I отправился в Париж.

После прибытия на Рейн Ермолову, вместо 6-го корпуса, с которым он пришёл, был дан гренадерский корпус, часть которого последовала в Париж для содержания при государе караула, так как гвардии при армии не находилось. В Париже Алексей Петрович испросил увольнение в отпуск по болезни на шесть месяцев.

С гренадерским корпусом Ермолов возвратился в Царство Польское. 20 июля 1815 года он находился в Варшаве, где состоялось торжественное объявление о восстановлении Царства Польского и обнародование конституции, и был свидетелем, как войска польской армии присягнули императору Александру I как царю польскому.

Через некоторое время, в ноябре 1815 года, Алексей Ермолов сдал корпус генералу Ивану Фёдоровичу Паскевичу, выехал в Россию. В самом начале 1816 года он находился в Орле у своих престарелых родителей.

Служба на Кавказе

Но се — Восток подъемлет вой!.. Поникни снежною главой, Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!

Пушкин, «Кавказский пленник», 1821

В 1816 году генерал-лейтенант Ермолов приказом Александра I назначен командиром Отдельного Грузинского корпуса, управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии.

В сентябре Ермолов прибыл на границу Кавказской губернии. В октябре он приехал на Кавказскую линию в город Георгиевск. Оттуда сразу же выехал в Тифлис, где его ожидал бывший главнокомандующий генерал от инфантерии Николай Ртищев.

По обозрении границы с Персией отправился в 1817 году чрезвычайным и полномочным послом ко двору персидского шаха Фетх-Али. Мир был утвержден, изъявлено в первый раз согласие допустить пребывание нашего поверенного в делах и с ним вместе миссии. По возвращении из Персии всемилостивейше награждён чином генерала от инфантерии.

С 1816 года Ермолов — управляющий гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях, чрезвычайный посол в Персии. Он запретил изнурять войска бессмысленной шагистикой, увеличил мясную и винную порцию, разрешил носить вместо киверов папахи, вместо ранцев холщовые мешки, вместо шинелей зимой полушубки, выстроил войскам прочные квартиры, на сбереженные им суммы от командировки в Персию выстроил в Тифлисе госпиталь и всячески старался скрасить тяжёлую жизнь войск.

В 1819 году Ермолов приступил к возведению новой крепости — Внезапная. В 1817 (1822) основал укрепление Нальчик. В 1819 году в состав ермоловского корпуса включили Черноморское казачье войско. Ермолов предоставил казакам землю по берегам Кубани и дал двухлетнюю отсрочку платы за неё. В декабре того же года совершил поход в аул Акуша. В результате недолгого сражения ополчение акушинцев было разбито, а население Акуши былло приведено к присяге на верность российскому императору.

В 1820 году Ермолов составил текст молитвы для мусульман Кавказа, с восхвалением Императора Александра I и наилучшими пожеланиями в его адрес. Молитва не прижилась.

В 1823 году генерал А.П. Ермолов командовал боевыми действиями в Дагестане, а в 1825 году воевал с чеченцами. Имя Ермолова стало грозою горцев, и кавказские женщины ещё долго после того пугали им своих детей. В кампании 1818 года руководил постройкой крепости Грозная.

Жёсткое отношение Ермолова к горцам может быть проиллюстрировано следующим фактом. Во время поездки Ермолова в Персию к Фетх Али-шаху чеченцы взяли в заложники начальника штаба корпуса полковника Шевцова и стали требовать за него выкуп в 18 телег серебра. Вместо традиционного в таких случаях затяжного торга о размерах выкупа с целью его снижения Ермолов направил в Чечню несколько казачьих сотен, которые взяли в аманаты 18 наиболее уважаемых старейшин крупнейших аулов. Ермолов довёл до сведения горцев, что в случае, если за месяц Шевцов не получит свободу, аманаты будут повешены. Русского полковника освободили без выкупа.

На небольшие доступные ему средства Ермолов довольно много сделал для Кавказского края: модернизировал Военную грузинскую дорогу и иные пути сообщения, устроил лечебные заведения при минеральных водах, содействовал притоку русских поселенцев. В Закаспийский край он командировал H. H. Муравьева. Прозванный «проконсулом Кавказа», Ермолов правил им почти полновластно, с холодным расчетом, планомерно, настойчиво и энергично осуществляя свой план замирения края.

Русско-персидская война 1826—1828 годов

Генерал Ермолов, главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом, предупреждал императора Николая I, что Персия открыто готовится к войне. Николай I ввиду обострявшегося конфликта с Турцией был готов за нейтралитет Персии уступить ей южную часть Талышского ханства. Однако князь А. С. Меншиков, которого Николай I направил в Тегеран с поручением обеспечить мир любой ценой, не смог ничего добиться и покинул иранскую столицу.

В июле 1826 года иранская армия без объявления войны вторглась в пределы Закавказья на территорию Карабахского и Талышского ханств. Персы заняли Ленкорань и Карабах, после чего двинулись к Тифлису. Основная масса пограничных «земских караулов», состоявших из вооружённых конных и пеших крестьян-азербайджанцев, за редкими исключениями, сдала позиции вторгшимся иранским войскам без особого сопротивления или даже присоединилась к ним.

В конце августа 1826 года войска Отдельного Кавказского корпуса под командованием Алексея Ермолова полностью очистили Закавказье от иранских войск и военные действия были перенесены на территорию Ирана.

Получив от Ермолова донесение о вторжении персов, Николай I, не доверяя Ермолову (он подозревал его в связях с декабристами) направил к нему в начале августа, за две недели до коронации, своего фаворита Паскевича. Новоприбывшему было передано командование войсками Кавказского округа, хотя формально он подчинялся Ермолову, что привело к конфликту, для разрешения которого был послан генерал-адъютант И. И. Дибич. Он принял сторону Паскевича, вел себя по отношению к Ермолову развязно и даже оскорбительно, чуть ли не устраивая ему пристрастные допросы. В своих донесениях царю Дибич писал, что «пагубный дух вольномыслия и либерализма разлит между войсками» корпуса Ермолова. Не остался без внимания и факт благосклонного приема Ермоловым сосланных на Кавказ и разжалованных в рядовые декабристов, которые были даже «званы на некоторые офицерские обеды».

Судьба Ермолова была решена. 3 марта 1827 года Ермолов подал в отставку «по домашним обстоятельствам». 27 марта он был освобожден от всех должностей. Уведомляя Ермолова об отставке, Николай I писал ему: «По обстоятельствам настоящих дел в Грузии, признав нужным дать войскам, там находящимся, особого Главного начальника, повелеваю Вам возвратиться в Россию и оставаться в своих деревнях впредь до моего повеления». Вместе с Ермоловым были уволены в отставку и его сподвижники («ермоловцы»), признанные «вредными».

По мнению Паскевича, Ермолова отстранили от командования за самоуправные поступки, за то, что войска были распущены, в дурном состоянии, без дисциплины, и за то, что в корпусе воровство было необыкновенное; люди были неудовлетворены жалованием за несколько лет, во всём нуждались, материальная часть находилась вся в запущении. Вновь коронованный Николай I хотел на место Ермолова назначить Александра Рудзевича, но это намерение осталось не исполненным. Новый император был не лучшего мнения о Ермолове и прямо писал И. И. Дибичу: «Я Ермолову менее всех верю».

Вместе с тем истинные причины смещения Ермолова были очевидны — подозрения царя в причастности Ермолова к заговору декабристов. «По наговорам, по подозрению в принятии участия в замыслах тайного общества сменили Ермолова», — писал декабрист А. Е. Розен. Тайная агентура доносила, что «войско жалеет Ермолова», «люди (то есть солдаты) горюют» в связи с его отставкой. Преданность ему солдат и офицеров были столь велики, что Николай I всерьез опасался возможных волнений в Кавказском корпусе. Отставка Ермолова вызвала большой резонанс в передовых общественных кругах.

В отставке

В 1827 году Николай I отправил Ермолова в отставку. Первое время экс-проконсул жил в усадьбе Лукьянчиково под Орлом, где по дороге в Эрзерум в 1829 году его навестил А. С. Пушкин, оставивший о том следующее свидетельство:

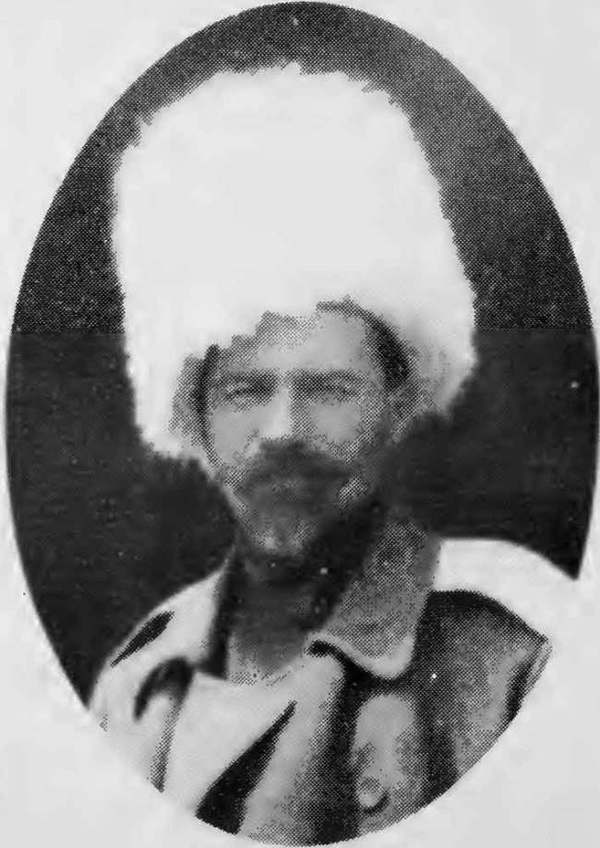

С первого взгляда я не нашел в нём ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зелёном черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения — скулы болят.

С 1831 года член Госсовета, который в шутку называли архивом для генералов. С 1832 года член Российской академии, занимался разработкой карантинного устава. Позволял себе лёгкую фронду: «Нарочито ходит не в мундире, а в чёрном сюртуке и единственной наградой Георгия 4-го класса».

В 1848 году Ермолов собирался ехать за границу вместе с братьями Лихачёвыми (И. В. и Г. В.), которых всегда любил. Но, по воспоминаниям М. Погодина, не получил разрешения.

С началом Крымской войны в конце 1853 года 76-летний Ермолов был избран начальником государственного ополчения в семи губерниях, но принял эту должность только по Москве. В мае 1855 года из-за старости покинул этот пост. 23 апреля (11 апреля ст. ст.) 1861 года в Москве Алексей Петрович скончался.

В духовном завещании он сделал следующие распоряжения о своем погребении. «Завещаю похоронить меня как можно проще. Прошу сделать гроб простой, деревянный, по образцу солдатского, выкрашенный желтою краскою. Панихиду обо мне отслужить одному священнику. Не хотел бы я ни военных почестей, ни несения за мною орденов, но как это не зависит от меня, то предоставляю на этот счет распорядиться, кому следует. Желаю, чтобы меня похоронили в Орле, возле моей матери и сестры; свезти меня туда на простых дрогах без балдахина, на паре лошадей; за мною поедут дети, да Николай мой, а через Москву, вероятно, не откажутся стащить меня старые товарищи артиллеристы». Москва провожала генерала двое суток, а жители Орла по прибытии тела на Родину устроили ему грандиозную панихиду. Площадь перед Троицкой церковью, где шло отпевание Ермолова, и все прилегающие улицы были заполонены людьми. В Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, во всех магазинах были выставлены его портреты.

Ермолов похоронен в Орле, рядом со своим отцом, в особом приделе Троицко-Кладбищенской церкви. На одной из стен могильного склепа вделана доска с простой надписью: «Алексей Петрович Ермолов, скончался 12 апреля 1861 года». Публикацию его архива осуществил в Париже эмигрант П. В. Долгоруков.