История кипчаков (половцев)

Кипчаки (кыпчаки) в древнерусских летописях известны как "половцы", а в европейских источниках – куманы. А. Пономарев считал, что этноним «половец» является прямым переводом тюркского слова куман/кубан. К слову, вероятно, оттуда и берет свое название Кубань. Кипчаки были тюркоязычным народом, занимавшимся преимущественно кочевым скотоводством и ремеслами. По одной из версии, дальними предками кипчаков являются сиры (или сари), кочевавшие в 4–7 вв. в степях между Алтаем и восточным Тянь-Шанем и упоминались в китайских источниках как народ сеяньто. Образованное ими в 630 государство было затем уничтожено союзом танской империи и древних уйгуров. Остатки племени отошли в верховья Иртыша и степи восточного Казахстана. В 10 в. жили на территории современного северо-западного Казахстана. В условиях распада Хазарского каганата часть кипчаков стала переходить с середины 10 в. Волгу вслед за гузами и расселяться в степях Северного Причерноморья и Кавказа. К 1030-м они заняли степные пространства от Иртыша до Волги, а затем – и восточно-европейскими степи.

Под ударами кыпчаков пало Огузское государство. В XI веке кыпчаки окончательно вытеснили огузов с берегов Сырдарьи и Аральского моря. С 11 в. обширное пространство от Дуная до западных отрогов Тянь-Шаня было известно как Половецкая земля (Дешт-и-Кыпчак). Основная масса кочевий западных кипчаков была в 12 в. сосредоточена на левом берегу Днепра, по берегам Сиваша, на Донце и его притоках. Северная граница их почти вплотную подходила к территории Руси, южная шла по берегу Азовского моря. С середины 11 в. кипчаки проникли в предкавказские степи, изгнав из района Кубани и современного Ставрополья печенегов. На р.Сунже утвердилась ставка половецких ханов. В Дагестане поселились т.наз. дербентские кипчаки. Каменные статуи, возведенные половцами («бабы») в большом количестве встречаются на Нижнем Дону, в Приднепровье, Крыму, Приазовье, Подонье, Поволжье и Предкавказье.

Кипчаки находились на стадии разложения родового строя и образования феодального общества. Они не создали единого государства, но объединялись в отдельные племенные союзы во главе с ханами. В 12 в. в половецкой земле появились города с многонациональным населением (кипчаки, аланы, булгары, русы). Восточные кипчаки поддерживали тесные связи со Средней Азией, в особенности, с Хорезмом, где кипчакская знать составляла часть правящей элиты. Западные половцы находились в контакте с Русью, Византией, Венгрией и Болгарией.

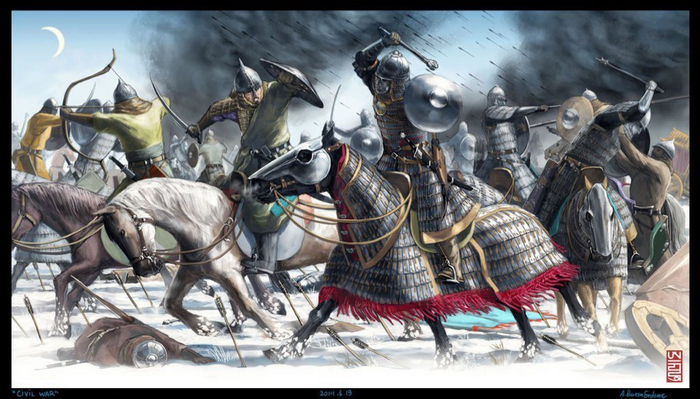

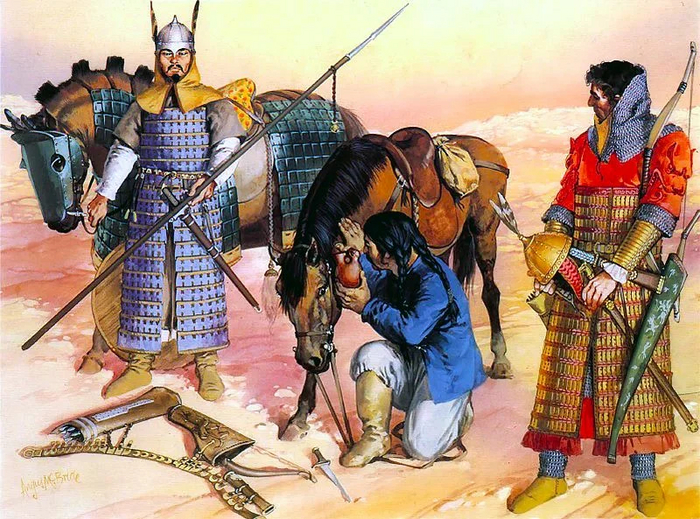

Кипчаки обладали мощными по тем временам военными силами. Их основу составляла мобильная легкая и тяжелая конница, вооруженная луками, саблями, копьями, шлемами и легкими доспехами. Половецкие отряды активно использовали тактику засад, стремительных и внезапных конных набегов, глубокого вторжения в тыл противника с целью его окружения. Находясь в обороне, окружали свои стоянки повозками.

Первые сведения о союзнических отношениях между Хорезмом и кыпчакскими племенами известны с конца XI века. Уже при правлении хорезмшахов Иль-Арслана и его сына Алаэддина Текеша основными частями хорезмийской армии стали наемники из числа кыпчаков.

Кипчаки впервые дошли до границ Руси к 1055 году. Сначала они заключили союз с Всеволодом Ярославичем, так как у них был общий враг - торки. Но после победы над торками союзники поссорились, и в 1061 г. половецкий хан Искал разбил Всеволода. Вскоре кипчаки начали большие набеги на Русь (1068, 1092, 1093, 1096), Венгрию (1070, 1091, 1094) и Византию (1087, 1095). Нередко они вступали в союз с отдельными русскими князьями и вместе с ними нападали на владения их соперников. В свою очередь, князья часто роднились с половецкими ханами.

Первый набег их на Венгерское королевство датируется 1070 годом, в 1087 году куны (куманы византийских источников) в составе войск венгерского короля Шоломона принимают участие в походе на Византию (Князький, 2000, с.121). С 1091 года первые их группы селятся в Венгрии и далее отдельные родоплеменные объединения кочевников продолжают с разрешения королей оседать на жительство в такой благодатной для кочевания стране.

В 1103–1107 Святополк Ярославич и Владимир Мономах в ходе нескольких больших походов разбили днепровских половцев. Они покинули кочевья в Побужье. В 1109, 111 и 1116 русские князья разбили донских половцев. Хан Сырчан остался кочевать на Дону.

Отошедшие на северный Кавказ и в Грузию кипчаки в 1117 разрушили Саркел (Белую Вежу), принудив жителей города, а также племена печенегов и торков уйти на Русь. На северном Кавказе половцы потеснили аланов, адыгов и вайнахов, но в начале 12 в. границы между ними стабилизировались по р.Кубань, Нижняя Малка и Терек. Примирению между аланами и кипчаками способствовал в 1118 году грузинский царь Давид IV Строитель. Отрак перешел к нему на службу и отдал за правителя Грузии свою дочь. Грузинское государство использовало 40-тысячное половецкое войско для борьбы с турками-сельджуками, а 5 тыс. кипчаков были включены в личную гвардию царя. Так, в 1121 году кипчаки сыграли ключевую роль в разгроме сельджукской армии в Дидгорской битве.

В 1125 Отрак и часть его орды по приглашению хана Сырчана вернулись на Дон, но многие остались в Грузии. Во времена царствования царя Георгия III (1152–1184) в Грузию переселилось еще несколько десятков тысяч кипчаков и аланов.

Сын Владимира Мономаха, князь Мстислав Владимирович оттеснил западных половцев за Дон, Волгу и Яик (Урал). Несколько десятилетий они почти не тревожили Русь набегами. Зато в 1130–1150-х русские князья активно приглашали их для участия в своих междоусобных войнах. В этот период формировались устойчивые половецкие орды (Бурчевичей, Токсобичей и др.). Во второй половине 12 в. снова оформились два крупных племенных союза: приднепровско-лукоморский (ханы Тоглый, Изай, Осолук, Кобяк) и донской-предкавказский (во главе с сыном Отрака – Кончаком). С 1170-х кипчаки снова стали совершать опустошительные набеги на Русь и нападать на торговые караваны, шедшие в Византию. В ответ русские князья предприняли новые походы в степь. В 1184 им удалось разбить половцев и взять в плен Кобяка. Однако поход новгород-северского князя Игоря Святославлича на Кончака в 1185 оказался неудачным, и в 1185–1186 хан Кончак напал на Киев и Черниговскую землю.

К середине 1190-х самостоятельные набеги кипчаков на Русь прекратились, но ханы по-прежнему участвовали в усобицах русских князей. В 1203 хан Кончак в союзе с князем Рюриком Ростиславичем захватил и разграбил Киев.

Необходимо отметить, что вождями кипчаков были ханы, чья власть передавалась по наследству. О существовании особой кипчакской династии из рода Ильбури сообщается в различных мусульманских и китайских летописях. По мнению же С.Кляшторного, кипчакские ханы принадлежали к древней тюркской династии Ашина ("рожденных от волчицы"), из которой, вероятно, происходили и болгарские цари Асениды (выходцы из дунайских половцев). Но эти версии, видимо, не противоречат друг другу, поскольку Ильбури переводится с тюркского как "волчий народ", "волчье племя" и могло просто в какой-то момент заменить старое название Ашина. По мнению Р. Темиргалиева, главной целью для монголов Чингисхана были представители династии Ильбури, на которых монголы буквально охотились, уничтожая сопротивлявшихся и переправляя в Монголию и Китай тех, кто складывал оружие.

Накануне монгольского вторжения восточные кыпчаки буквально наводняли Хорезм, составляя и в мирное время основу армии (например, у Теркен-ханум в качестве личной охраны был 10-тысячный отряд ее соплеменников) и вооруженных гарнизонов многих городов. Возможно кыпчакские племена, связанные родством с династией хорезмшахов отчаянно сопротивлялись монголам, чувствуя свою незавидную участь. Остальные племена кыпчаков бежали из Хорезма, либо переходили на сторону завоевателей. Стоит отметить, в Дешт-и Кипчаке далеко не все оказывали сопротивление монголам. В политическом плане, к началу 13 века кипчаки представляли разные кланы, которые были в состоянии вражды между собой. По сведениям ибн Халдуна, некоторые восточно-кипчакские племена издавно были в родстве с монгольской аристократией. Более того, именно восточные кипчаки сами обратились к Чингисхану за военной поддержкой. Так первым кыпчакским племенем, добровольно вошедшим в подчинение монголам стало клан Токсоба. Витут из клана токсоба потерпев поражение от Юрия Кончаковича (западно-кипчакский хан из клана Шакрука), бежал в Ургенч, где был убит Хорезмшахом. Его двое сыновей вернулись на родину, где один был убит Юрием Кончаковичем. Второй (предположительно Муйтен-бий) обратился за помощью к Чингиз-хану, пылая местью к Хорезмшаху и Юрию Кончаковичу. Муйтен-бий получил от Чингиз-хана большие пожалования и стал вассалом монголов. После разгрома Хорезмшаха и смерти Иналчука, отряд Джебе и Субэдэя нанес поражение и убил Юрия Кончаковича, тем самым удовлетворив сына Витута (Муйтен-бий). Позже этот отряд разбил войска Котяна и русских князей на Калке.

В 1239 году по приглашению короля Белы IV прибывает известный во многих странах, в том числе и на Руси, хан Котян (Котень, Кутен), которого торжественно встречает сам король. Но, поссорившись с венгерскими магнатами, в Пеште хан был убит ими в ходе заговора, а его люди разгневанные из-за смерти своего хана разграбили и разрушили окрестности Венгрии, а дальше ушли в Болгарию, где тогда правила половецкая по происхождению династия Асеней. А оставшиеся в Венгрии кипчаки к XIV в. уже христианизировались, и в хозяйственном отношении перешли к оседлости и перемешались с венграми. Важным фактором ассимиляции была армия. Они служили в войске уже при Анжуйской династии, и благодаря этому вошли в состав венгерской аристократии. Это были Бутемер из Илунчук (Илончук), Деметрий из Борчол (бурдж-оглы), Деметрий из Олас (улаш-оглы).

Тем не менее, подавляющее большинство кипчаков вошло в состав Улуса Джучи на территории Дешт-Кипчака, известного в историографии как Золотая Орда. После 14-15 вв. кипчаки вошли в состав татар, казахов, башкир, карачаевцев, кумыков и др. народов.

В заключение, кыпчаки вышли на ведущие позиции в разных государствах благодаря своим военным качествам. Кыпчакская аристократия, потеряв власть в Дешт-и Кыпчак, имела высокий статус в Китае. Так, большую роль в становлении кыпчакской гвардии в Китае сыграл кыпчак Тутуха из правящей династии восточных кыпчаков. Потомки Тутухи играли значительную роль при дворах императоров династии Юань. Эль-Тимур кипчак стал могущественным мажордомом при слабых императорах. Тем временем в Египте кыпчаки-бахриты правили Мамлюкским султанатом. В добавок, Делийский султанат, подобно султанату мамлюков в Египте, был государством, в котором властью обладали тюркские рабы. Там кыпчакам пришлось бороться за власть с другими тюрками. Наиболее сильной была вражда с халаджами, а также с карлуками в землях Синда и Пенджаба. Подобно мамлюкскому султанату Египта, правящие круги разговаривали на тюркском, а государство возглавляли кыпчакские аристократы из клана ольберлик племени йемек. Наиболее сильными правителями были Шамс ад-Дин Ильтутмыш и Гийас ад-Дин Балбан (Улуг-хан Аджам). При них Делийский султанат давал отпор внешним врагам и консолидировал владения мусульман в Индии.