Данный текст является переводом авторской статьи Ларса Пило — непосредственного участника раскопок в Лангфонне. Оригинал опубликован 25 ноября 2020 года на сайте Secrets of the ice. В статье очень много интересных подробностей и нюансов о том, как глобальное потепление помогает археологам. Приятного прочтения!

***

В течение многих лет мы скрывали расположение одного из наших ледяных пятен, которое мы назвали «секретное место стрелы». Причина такой секретности была в том, что в нём находилась целая сокровищница из стрел. Фактически это участок с самым большим количеством найденных стрел, причём со значительным отрывом от других мест. Полевые работы и поиск стрел в этой местности — настоящая мечта археолога. Я помню, как говорил своей команде: «Наслаждайтесь моментом, как только можете. Вы никогда больше не испытаете ничего подобного».

Мы не хотели громко заявлять об этом месте до того, как закончим раскопки. Именно так сейчас и происходит: все стрелы и другие оттаявшие находки собраны. Мы уже опубликовали наше исследование на сайте научного журнала The Holocene.

Вид сверху на ледяное пятно в Лангфонне.

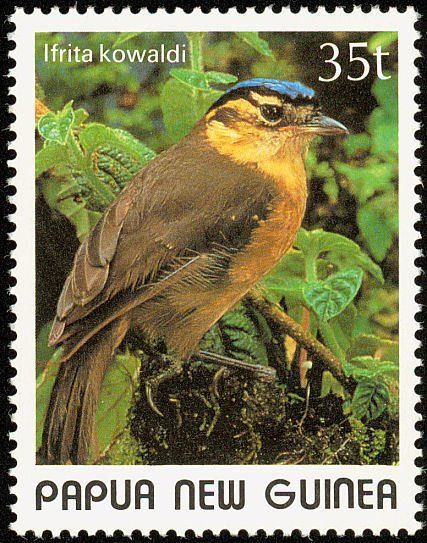

Участок, о котором мы говорим, — ледяное пятно в горах национального парка Ютунхеймена в Норвегии. Именно здесь в 2006 году Рейдар Марштейн нашёл древнюю обувь. Мы подумали что, если повезёт, эта обувь окажется настолько старой, что её можно будет отнести к эпохе викингов. Когда к нам пришли результаты радиоуглеродного анализа, оказалось, что она намного старше — 3200 лет, из раннего бронзового века. Это по-настоящему шокировало нас. Это открытие положило начало работам на ледяном пятне в округе Иннландет, которые позже были добавлены к проекту Secrets of the Ice. Однако этот древний предмет обуви был лишь скромной находкой по сравнению с тем, что в последующие годы открыл нам Лангфонн.

Обувь раннего бронзового века, найденная в Лангфонне в 2006 году.

Что происходило с Лангфоннским ледником?

Перед тем как мы перейдём к обзору находок, скажу пару слов о самом Лангфоннском леднике. Лангфонн за последние десятилетия значительно отступил — он потерял более 30% размера, который он имел 20 лет назад. Это отступление хорошо заметно по ландшафту. Лёд окружают светло-серые, недавно оголившиеся насыпи и скальные породы без лишайника и мха. Ледник раскололся на три ледяных пятна. Лангфонн сейчас составляет лишь 10% от того ледника, который был в малом ледниковом периоде (1450-1920 годы н. э.). Таяние Лангфонна является частью более масштабной картины отступления ледников в Норвегии и мире, связанной с глобальным потеплением.

Верхняя часть Лангфонна, сфотографированная с вертолёта в сентябре 2014 года. Светло-серые участки обнажены отступающими льдами в течение двух последних десятилетий

Находки из Лангфонна

Лангфонн в древности был местом охоты на оленей. Здесь мы нашли рекордное количество стрел — 68 штук, которые датированы периодами от каменного века до Средневековья. Самые старые стрелы имеют возраст около 6000 лет. Это самые древние находки во льдах Северной Европы, они примерно на 800 лет старше, чем ледяная мумия Отци или Этци.

Стрела приблизительно 7 века н. э. была найдена на каменной осыпи у тающего ледника

Среди находок также есть обувь раннего бронзового века и обычные палочки-пугалы для отпугивания оленевых. Кроме того, мы собрали около 300 образцов фауны, преимущественно это кости и рога северных оленей. За исключением некоторых случаев, эти материалы появились естественным образом, без вмешательства человека. Возраст этих образцов создаёт интересный контраст с возрастом найденных артефактов.

Таинственные следы

Мы тщательно отмечали расположение каждой находки, используя высокочастотный GPS. Также с помощью радиоуглеродного анализа мы датировали 102 находки, включая практически все стрелы. Всё это позволило нам сделать очень подробные археологические записи и выявить загадочные закономерности этой местности.

Команда исследователей на Лангфонне в 2016 году. Эйстейн (справа) держит в руках высокочастотный GPS

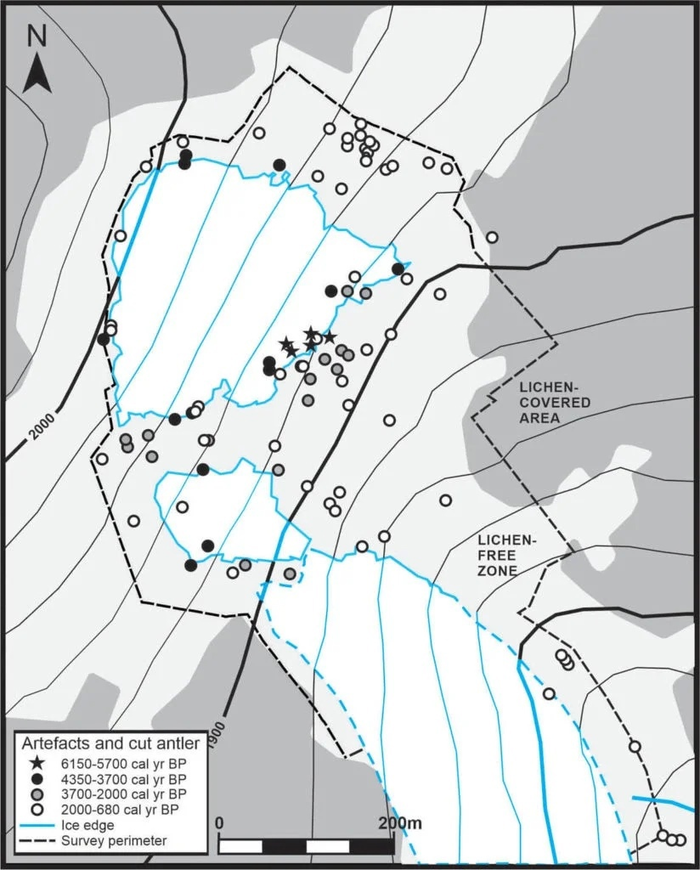

Записи открывают закономерности того, как расположены находки. Мы обнаружили множество артефактов перед нижней кромкой льда. Такие находки, как правило, плохо сохраняются, в то время как находки по бокам ледника и выше верхней кромки льда сохраняются лучше. Кроме этого, находки, относящиеся к каменному веку, появляются ближе к поверхности и современной кромке льда.

Карта расположения артефактов и биоматериалов в Лангфонне.

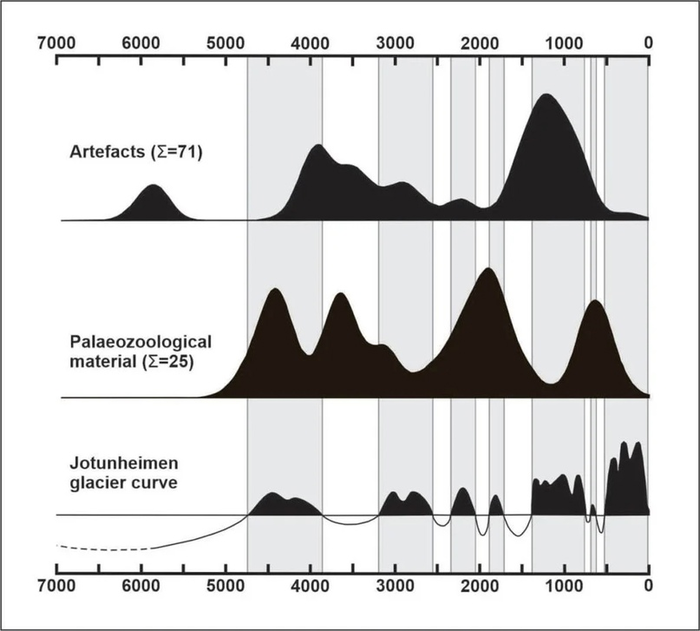

Также существуют и хронологические закономерности, то есть, в некоторые периоды было много находок, а в другие – мало. Условно говоря, множество стрел можно отнести к позднему неолиту (2400-1750 года до н. э.), и особенно к позднему железному веку (550-1050 года н. э.). К другим периодам относятся лишь некоторые найденные артефакты. Количество датированных костей оленя также различается по эпохам, однако иначе, чем артефакты.

Хронологические закономерности в числе найденных артефактов и костей северного оленя в зависимости от размеров ледника

Сохранность отдельных стрел также варьируется со временем. Но не очевидным образом – «чем лучше сохранилась находка, тем она моложе». Стрелы из позднего неолита (2400-1750 годов до н. э.) хорошо сохранились в большом количестве, в то время как стрелы из последующих 2000 лет сохранились хуже, и их было меньше.

Человек против природы

Большим вопросом остаётся и то, вызван ли этот разброс в количестве артефактов и оленьих костей деятельностью человека или естественными процессами. Важно понимать, что эти ледяные пятна нельзя сравнивать с обычными местами археологических раскопок. Они расположены высоко в горах, в холодной и враждебной среде. Природа здесь влияет на находки в совершенно иных масштабах, чем на других археологических площадках по всему миру.

Что происходит с находками, когда-то оставшимися в снегу? Как движение льда, талая вода, сильный ветер и открытость к прочим природным воздействиям влияют на находки? Неужели воздействие природы настолько велико, что мы не можем собрать историческую информацию в большем масштабе, чем отдельные находки, например, стрела? Этот принципиально важный вопрос остаётся нерешённым в новой сфере ледниковой археологии. Проще говоря: является ли лёд хранителем отдельных находок, но разрушителем истории?

Самое раннее древко стрелы, найденное в этой местности и датируемое 4100 годом до н. э. Это примерно на 800 лет старше, чем ледяная мумия Этци, найденная в Эцтальских Альпах в Тироле

Раскрошенные стрелы

Основываясь на возрасте льда из находящегося рядом ледника Ювфонн, мы полагаем, что лёд в Лангфонне сформировался примерно в 5600 году до н. э., однако находки так далеко в прошлое не уходят. Ситуация может измениться по мере таяния ледника в последующие годы.

Мы нашли шесть древков от стрел, датируемых примерно 4000 лет до н. э. (переходом между мезолитом и неолитом). Они все очень плохо сохранились. Этот факт может показаться естественным явлением для их возраста, однако всё не так однозначно. Две стрелы были найдены на поверхности льда сразу после того, как он растаял. Как только стрелы оттаивают, потоки талой воды быстро скатывают их по склону на более нижние кромки льда. Таким образом, обнаружение новых стрел на поверхности льда означает, что они не были наверху ранее. Обычно, когда они только показываются на поверхности, артефакты находятся в нетронутом виде. Они выглядят так, будто были потеряны вчера. Древки стрел, наоборот, плохо сохранились. Это наводит на мысль о том, что с ними что-то произошло, пока они лежали во льдах.

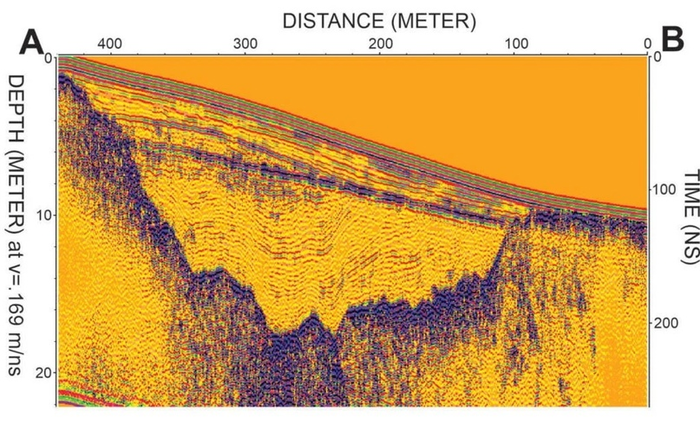

Разброс по размерам, сделанный грунтопроникающим радаром. Фиолетовым цветом отмечены границы осыпи/скалы. Деформированный лёд виден как линии, следующие за рельефом дна

Мы считаем, что плохое состояние найденных стрел связано с деформацией льда глубоко внутри ледяного пятна. Стрелы буквально были раздавлены льдом. Но, погодите, разве лёд не должен быть неподвижен? Да, исследователи льда привыкли так думать. Тем не менее, сейчас в новых исследованиях было показано, что лёд внутри больших ледяных массивов может медленно деформироваться. Мы использовали грунтопроникающий радар на Ландгфонне, чтобы это проверить. И подтвердилось: радар показал, что лёд деформировался и двигался вниз по склону, вероятнее всего, более активно в ходе малого ледникового периода (1450-1920 годы н. э.). Этот процесс также вывел на поверхность более древние стрелы.

Стрела возрастом 4000 лет была найдена на поверхности льда сразу после того, как лёд растаял

Стрела позднего каменного века была найдена рядом с современными слоями льда

После множества найденных древних стрел в находках наступает перерыв. Стрелы вновь появляются в позднем неолите (2400-1750 года до н. э.). Большинство из них хорошо сохранились, даже лучше, чем стрелы на тысячи лет моложе. Хорошая сохранность может быть объяснена тем, что поздний неолит был временем расширения ледников в горах Ютунхеймена (там, где расположен Лангфонн). Здравый смысл подсказывает, что предметы, оставшиеся в снегу, сохранятся лучше именно в период расширения ледников, чем во время отступления льда.

Интересно и то, что все находки, относящиеся к каменному веку, были обнаружены либо на льду, либо очень близко к кромке современного льда. Это может говорить о том, что в каменном веке лёд в основном был тоньше, чем в более позднее время. Однако мы не можем быть в этом уверены, поскольку лёд также мог быть намного толще, а стрелы оказались далеко от толщи льда во время последующего отступления льдов и снижения их высоты (далее мы поговорим об этом).

Наконечник стрелы, изготовленный 4000 лет назад из кварцита, через несколько мгновений после того, как он был вытащен из грязи

Плохо сохранившиеся находки бронзового века

В период с 1750 года до н. э. до 200 года н. э. число находок постепенно уменьшалось по сравнению с поздним палеолитом. Кроме того, стрелы были найдены дальше ото льда, чем поздненеолитические, и хуже сохранились. В этот период ледник расширялся и отступал, и плохо сохранившиеся находки могут отражать этот факт. Из-за плохой сохранности нужно с осторожностью относится к информации, полученной из находок этого периода.

Пик находок железного века

Начиная с 200 года н. э., число датированных стрел растёт, достигая максимума около 700-750 года н. э., после чего число снова снижается. Наиболее «свежая» стрела датируется ранним 13 веком н.э. Что удивительно, в период с 540 года н. э. по 1160 год н. э. датировано только два рога оленя и ни одной кости. Оба рога имеют следы обработки человеком. Резкое возрастание числа стрел и исчезновение костей оленя в то же время наверняка не являются совпадением.

Находки из Лангфонна говорят нам, что охота на оленя активизировалась непосредственно перед началом эпохи викингов. Это очень интересно в более широком контексте. Недавний анализ гребней c рынка 8 века н. э. в Рибе, Дания показал, что некоторые из них сделаны из рога северного оленя. Это подтверждает недавние предположения о том, что торговля привезенными издалека дешёвыми товарами началась раньше, чем принято было считать.

Большой рог северного оленя, лежащий на щебне ниже ледового пятна. Радиоуглеродная датировка: около 1260-1290 года н. э. Это мог быть один из немногих северных оленей, оставшихся после масштабного истребления в поздний железный век и Средневековье

Охота на оленя происходила как на льду, так и за его пределами, с использованием ловчих ям и массовых ловушек. Ущерб от охоты со временем стал слишком велик, и олени практически перевелись. К 13 веку н.э. дикий северный олень в горах округа Иннландет почти исчез.

Находки железного века и Средневековья расположены ото льда ещё дальше, чем находки предыдущих периодов. Это может означать, что на протяжении некоторых частей этого периода лёд был толще (однако смотрите пояснения ниже). Это согласуется с тем, что мы знаем о размерах ледников Ютунхеймена в то время.

Часть 1300-летней стрелы периода пика охоты в Лангфонне

Распределение находок: люди против природы

Анализ показывает, что движение и таянье льда, талые воды и ветер переместили большинство находок с их изначального места. Наиболее очевидный пример этого — скопление стрел, которое мы нашли на полосе, примыкающей к нижнему краю льда. Типичная находка здесь — это часть древка стрелы без наконечника или остатков сухожилий или оперения. Эти стрелы вышли на поверхность льда более высоко по склону и были повреждены во время перемещения талыми водами вниз по склону, пока, наконец, не оказались на земле. Таким образом, стрелы рядом со льдом не показывают, где была охота. Их присутствие тут — результат естественных процессов, происходящих в этих местах. В действительности охота проходила ближе к центру ледяного пятна.

Стрелы, найденные выше верхнего края льда, возможно, более точно указывают на то, где происходила охота. Эти стрелы в целом лучше сохранились, и половина из них имеет наконечники. К северо-востоку от ледяного пятна также есть линия палок-пугал, которая, судя по всему, находится там, где и была сделана. Она может показывать, где охотники железного века заблокировали северному оленю выход с ледяного пятна.

Карта нахождения датированных артефактов и рогов с нарезками. Самые ранние находки — ближе к нынешнему расположению льда, более свежие — дальше

Очевидно, в Лангфонне прослеживается хронологическая закономерность в том, что самые ранние находки обнаружены близко ко льду или на нём, а самые поздние — всё дальше и дальше ото льда. Открытым остаётся вопрос, значит ли это, что лёд был в целом меньше по размерам в каменном веке, чем в эпоху викингов. Мы можем наблюдать то, что археологи называют «тафономическое наложение». Это означает, что артефакты тем лучше сохраняются со временем, чем они ближе ко льду, так как это ограничивает время внешнего воздействия на них. В настоящее время мы думаем, что и размер льда, и распад артефактов вызывает эту хронологическую закономерность.

Наше заключение

Исследование находок в Лангфонне показывает, что природные процессы серьёзно повлияли на археологические данные. Но даже при этом всё равно возможно собрать историческую информацию, помимо отдельных находок, по крайней мере для некоторых временных отрезков. Тщательное исследование артефактов и биологического материала из ледовых пятен с учётом влияния природы может дать нам значительную информацию. В Лангфонне мы поняли, что наблюдаемый пик численности стрел в 700-750 годах н. э. вряд ли вызван природными процессами. Это показывает важность ледниковой археологии для нашего понимания того, как происходило расширение добычи ресурсов в Норвегии до начала эпохи викингов. Также мы получили базу для новых представлений о том, как происходила ранняя торговля в Скандинавии.

Ледниковая археология — новая область, которая находится ещё в начале пути. Она может изменить наше понимание деятельности человека в высокогорьях и за их пределами. Однако в каждом случае необходимо тщательно учитывать то, как природные процессы могли изменить археологическую летопись. Без такого анализа мы можем перепутать закономерности, вызванные природными процессами, со следами активности человека. Множество стрел, найденных перед отступающим льдом, не указывают на интенсивную охоту там. Гравитация и талая вода отправляют стрелы вниз по склону, из-за чего они и оказываются за пределами льда.

Будущее Лангфонна

Мы много узнали о прошлом Лангфонна, но что насчёт его будущего? При текущем климатическом прогнозе большая часть льда в высокогорьях Норвегии стает уже в этом веке. Перспективы для ледяного пятна Лангфонна выглядят туманно. Учитывая, что он наверняка будет таять дальше, Лангфонн ещё точно раскрыл не все свои секреты. Мы продолжим следить за льдом здесь в предстоящие годы.

Полевая команда 2014 года в Лангфонне в последний день работы лагеря. Счастливая компания по завершении полевых работ дела всей жизни

***

National Geographic рассказал историю Лангфонна тут.

Над переводом работали: Антон Меньшенин, Марлен Тальберг, Екатерина Хананова, Вера Круз и Елена Королёва.