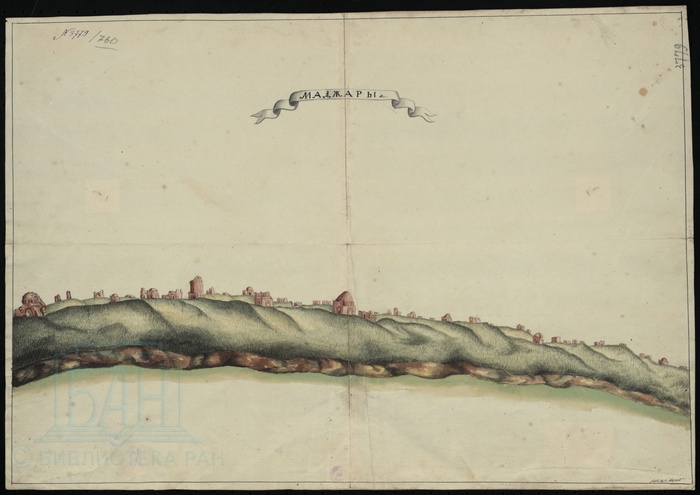

Селитренное и золотоордынское наследие

На фотографии типичный саманный домик мазанка из Селитренного, Астраханская область. Село построено на территории столичного золотоордынского города Сарая.

Я его сфотографировал, потому что неплохо дает представление о том, как могли выглядеть некоторые дома и в Золотой Орде, меня об этом спрашивали в комментариях. Некоторые вещи и технологии не меняются веками, просто невозможно усовершенствовать. Тут, простите, как нельзя лучше подойдет выражение сделано «из говна и палок».

Видно забутовку стен, это обычная глина, перемешанная с соломой. Обратите внимание на высоту и обще размеры дома – такой легко протопить зимой, а летом в нем прохладный сумрак за наглухо закрытыми ставнями. Построить такой можно при нужной сноровке быстро. Материалы не стоят почти ничего. Минус – долго не простоит, поэтому после зимы нужно подмазать, а если есть возможность побелить известью.

Единственное отличие – это ставни. На реконструкциях золотоордынские дома обычно с маленькими окошками, среднеазиатская традиция. Да и не нужны они особо были – зимой от них холодно, летом большую часть времени люди проводили во дворе, домой заходили только спать. Если вся твоя жизнь на виду – скрыться от чужих глаз хочется.

И как вишенка на торт - фундамент дома из ордынского кирпича.

До того, как тут появилось русское село здесь был селитряный завод и с десяток казаков для его охраны от воинственных калмыков-ойратов, пришедших в эти благодатные для кочевников земли после распада Золотой Орды.Строительство завода было связано с острой потребностью в порохе для завершения Северной войны. По приказу Петра во всем Поволжье появились такие «заводики» от Казани до Астрахани, благо местные почвы в изобилии содержали в себе столь нужную для военных нужд селитру.

Постепенно запасы селитры иссякли, завод пришел в запустение, но русская колонизация Поволжья приняла уже необратимый характер и так, после откочевки большей части калмыков в Китай, сюда в 18-19 веке хлынули русские и украинцы. Представляете, какой тут был «Дикий Запад» – настоящий плавильный котел для многих и многих народов.

Разноязычный, многоконфессиональный – на Волгу шли не только христиане, но и раскольники и сектанты, калмыки исповедовали буддизм, татары ислам. Когда все это соединилось, получилась самобытная астраханская «порода» людей, лично мне очень симпатичная.

До сих пор в топономике Харабалинского района, где и находится Селитренное, есть подсказки о том, кто тут жил в прошлом: Хошеутово – хошуты, этногруппа монголов ойратов. Харабали – тюркское, «черная река», кажется. Ашулук от казахского горечь, соленость – здесь повсюду солончаки. И тут же Тамбовка – очевидно, из тамбова переселенцы. Владимировка, Федоровка, Николаевка, Михайловка...

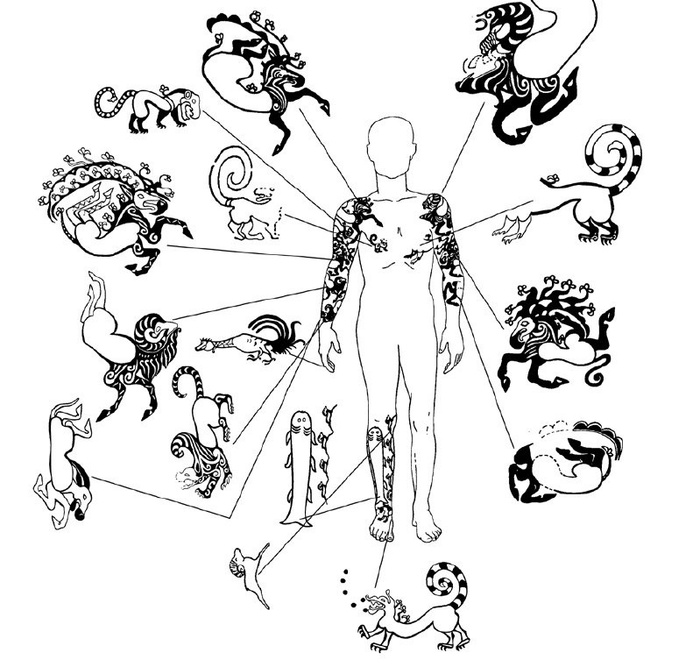

На втором фото – реконструкция интерьера золотоордынского дома, фото сделано в Волгоградском краеведческом музее.