Про Фадлана, съедобных вшей и монголов

Ранее я обещал вернуться к вопросу о гигиене среди кочевников и монголов в частности. Возвращаюсь.Итак, с одной стороны в Орде мы видим огромные города с широкими улицами и общественными туалетами и банями. Фонтаны, площади, базары. Умывальники-ташнау повсеместно в жилых домах. Отсутствие крепостных стен и усадебная планировка дают картину комфорта радикально отличную от того, что было в это время в городах Европы. Там все с точностью до наоборот: скученность, улицы-сточные канавы, мусор, частые вспышки эпидемий. Растиражированный факт, что в средние века в Европе было популярно заблуждение о вреде воды и люди, даже элита, не купались годами. На таком контрасте есть большой соблазн к идеализации городской жизни в Золотой Орде.

С другой стороны, есть письменные источники того времени. Есть этнография, есть заметки русских путешественников и военных о Бурятии, Монголии, Калмыкии – все они рисуют картину какой-то чудовищной нечистоплотности и неопрятности кочевников. Одежда не стирается, занашивается до дыр, посуда и котлы не моются, руки и лицо редко, тело – почти никогда, едят руками. А ведь уклад жизни в степи не менялся столетиями. Так появляется другой соблазн – провести параллели из 19 века в прошлое. Скорее всего, так и жили поколениями чуть ли не со времен гуннов или даже скифов, нет?

Впервые с шокирующим фактом бытовой непритязательности кочевников я столкнулся, когда читал записки средневекового дипломата Ибн Фадлана о поездке в Волжскую Булгарию. Маршрут его не проходил через Нижнюю Волгу, но он проезжал землю гузов у Яика (Урала) – тюркских племен, которые кочевали в том числе и на Нижней Волге, а в какой-то момент даже осели на землю в районе Самосдельского городища, о котором часто тут пишу.

В 922 году Ибн Фадлан подарил дорогой халат огузскому военачальнику: «Он (Этрек, сын Катагана) снял парчовую одежду, бывшую на нем, чтобы надеть упомянутые нами почетные подарки. И я увидел бывшую под ней куртку, – она распалась от грязи, так как правила их, что никто не снимает прилегающую к телу одежду, пока она не рассыплется на куски».Звучит отталкивающе для современно человека, но в те далекие времена представления о «чистом» и «нечистом» были совсем другими. В мире знатного огуза носить истлевшее исподнее и поедать собственных вшей было чем-то обычным. Этот малоприятный факт есть в отчете того же Ибн Фадлана, правда о других кочевниках - башкирах.

У европейца Иоанна де Плано Карпини читаем уже о монголах: «..мы видели даже, как они ели вшей, именно они говорили: “Неужели я не должен есть их, если они едят мясо моего сына и пьют его кровь?”».Факт использования номадами одежды до полного износа и суеверный запрет на ее стирку приводится авторами, на которых я тут часто ссылаюсь: у монаха Рубрука «...платьев они никогда не моют, так как говорят, что Бог тогда гневается...». У араба Рашид ад-Дина: «Обычай и порядок у монголов таковы, что весной и летом никто... не расстилает в степи вымытой одежды, так как, по их мнению, именно это бывает причиной сильного грома и молнии».

Ученые объясняют такой бытовой запрет на стирку суеверным страхом монголов перед громом и молнией – это могло «разгневать Небо». А как отмечают современники описываемых мною времен, смертность от молний людей и скота в это время была высокой. Если вас хотя бы раз застигала в степи буря, вы охотно поверите в природу этого страха. Помню, отрядили меня с другом караулить в степь скрепер на ночь в одной из Царевских экспедиций и разыгралась непогода – это было действительно страшно, думал точно убьет молнией, а укрыться в бескрайней степи и негде.

Я затронул только частный случай «гигиены одежды» кочевников– но есть еще гигиена тела и связанные с ней обычаи, запреты. Это отдельный пост, не меньше!

В защиту моих кочевых «нерях», можно сказать, что, постоянно перекочёвывая, кочевники, как минимум, не жили в мусоре. Снялись с места, остался только след от очага и вытоптанная трава. Те, кто видел огузские слои в Самосделке в Астраханской области знают, какое огромное количество отходов вчерашние кочевники разбрасывали вокруг своих стационарных юртообразных жилищ. За один день на раскопе мы выкапывали с пару десятков мешков костей и битой керамики!

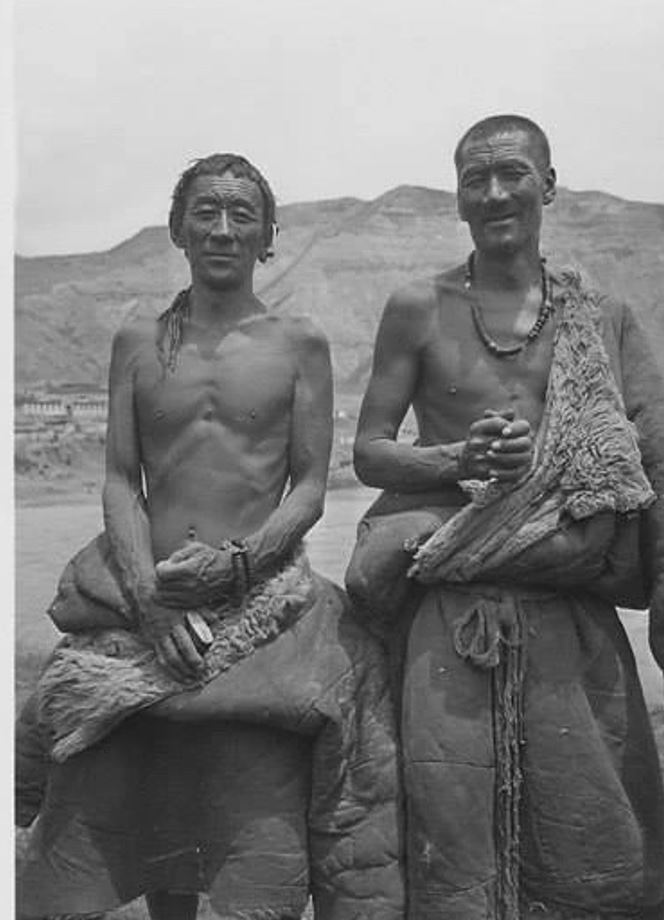

Необходимость собирать и упаковывать вещи подталкивала к известному аскетизму, возить с собой «платяной шкаф» неудобно. Этим объясняется, что часто носили не снимая один комплект одежды летом, второй – зимой. Кочевой образ жизни снимал проблему скученности людей в одном месте, а значит риска вспышки инфекции. Больные строго изолировались. Аккуратно вычистить одежду можно сухим способом, то есть прокалив ее над огнем или развесив на ветру. В жару можно ходить нагишом (см. фото, очень колоритное! Правда это Тибет, что-то похожее могло быть легко и в наших степях еще недавно, но это неточно. Персонажи понравились эти очень).

Знати был доступен шелк и редкие меха в которых не заводились паразиты.Археологи, кроме многочисленных копоушек, зеркал и щипчиков, находят и совсем экзотичные предметы гигиены кочевников – например, костяные зубные щетки с конским ворсом. Так что, наверное, для своего времени все не так уж и плохо! С какого ракурса смотреть и смотря с чем сравнивать.

Резюмируя - никогда не идеализировал средневековье, как и кочевой образ жизни. Это была непрекращающаяся борьба за выживание. Представления о гигиене у кочевников формировались в условиях ведения кочевого хозяйства в суровых, сложных для жизни условиях. Это, может быть и делало кочевников в глазах условных мусульман-арабов «грязнулями», но по принципу «разумной достаточности» позволяло тем же монголам как-то успешно приспособиться, выжить и даже создать самую большую в мире Империю.