Опасный камень - шмелиная яшма

В начале 1990-х годов группа американских геологов совершали экспедицию по активным вулканическим областям Западной Явы.

Они наблюдали, как местные жители собирают самородную серу рядом с курящимися фумаролами действующего вулкана, а потом углядели, что в торговом центре продаются хорошенькие полированные камешки с волнистыми оранжевыми, желтыми и черными полосами.

Эти камешки были очень похожи расцветкой на те куски породы, что собирались ради серы, местные яванцы так и называли их – «яшма фумарола».

Один из геологов купил несколько полированных желтых камней, чтобы дома показать их торговцам минеральным сырьем для украшений. Он придумал и название, которое должно было привлечь внимание покупателей: «шмелиная яшма».

Снимок из геологической экспедиции, в которой для западного мира была "открыта" шмелиная яшма. Сбор серы на склонах действующего вулкана

И камень действительно понравился и сразу же прижился на рынке самодельных украшений, где так любят оригинальные и редкие минералы. Правда, оказался проблемным – но и продавцы и покупатели об этом почти никогда не осведомлены.

Как выяснилось, камень вовсе не принадлежит к многочисленной и разнообразной группе горных пород, которые объединяет название «яшма». Настоящая яшма в своей основе имеет кварц или его разновидность халцедон, а шмелино-пчелиный камень был кальцитом.

Сейчас состав шмелиной яшмы хорошо изучен, и, хотя это действительно не яшма, название уже закрепилось, и избавиться от него сложно. Правильно было бы назвать этот минерал травертином, то есть осадочной породой, которая имеет волокнистую структуру и часто встречается в горячих источниках или пещерах в виде образований - сталактитов, сталагмитов, колонн.

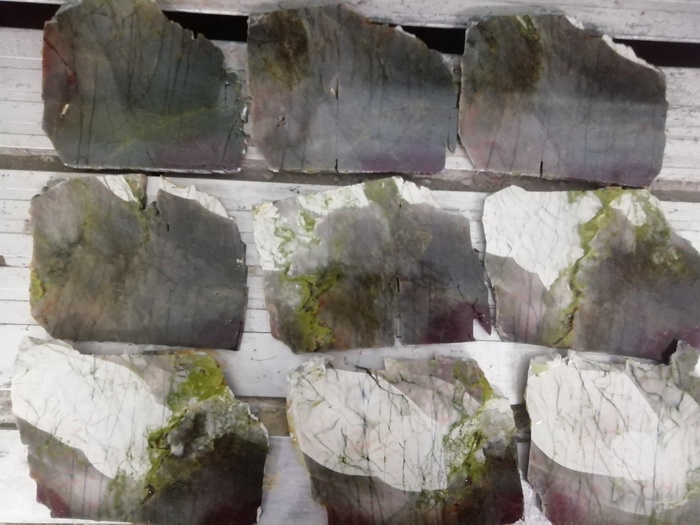

Светло-серые полосы в шмелиной яшме – кальцит, темно-серые и черные – пирит, а желтые и оранжевые – соединения серы и мышьяка.

Хотя и сера и мышьяк в минерале находятся в достаточно небольшой концентрации, при обработке этого камня мастерам приходится применять меры предосторожности, пыль от шлифовки токсична.

А вот в конечных украшениях отполированный камень уже считается условно безопасным, хотя, если украшения пришлось чистить, то после этого рекомендуют помыть руки.

Шмелиная яшма – камень достаточно редкий, а чтобы подчеркнуть его уникальность, продавцы обычно рассказывают, что его месторождение находится в единственном месте на планете, на склоне действующего яванского вулкана Папандаян. Однако на самом деле на Яве есть несколько точек, где собирают эти «яшмы», нашли похожий минерал и в Австралии.

Некоторые образцы этого яркого камня удивительно красивы и декоративны, неудивительно, что у шмелиной яшмы завелось множество поклонников, которые не боятся носить украшения с ним и даже разыскивают особенно интересные срезы и кабошоны для коллекции.

Автор: DomBusin

Помогите определить камень

Не пятничное, но моё! Изменение рисунка яшмы в процессе распиловки

Вернулся к преподаванию, и руками работать не бросил. Возможностей постить теперь больше. Но меньше того, что стоит постить, увы.

Саркофаги для императорской четы: Александра II и Марии Александровны

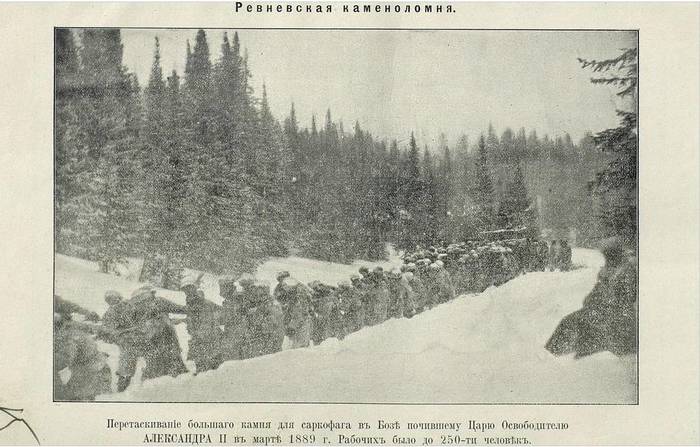

Ревневская каменоломня, принадлежащая Колыванской шлифовальной фабрике, стала местом добычи еще одного любопытного изделия - заготовки для саркофага Александра II.

Для надгробия Марии Александровны монолит был найден сравнительно быстро. Это была огромная глыба орлеца (родонита) из Мало-Седельниковского месторождения (к сожалению, ныне заброшенного), длиной 320 см, шириной 284,0 см, толщиной 177 см. Масса монолита составила 45,5 тонн. С 1869 года он находился на Екатеринбургской гранильной фабрике:

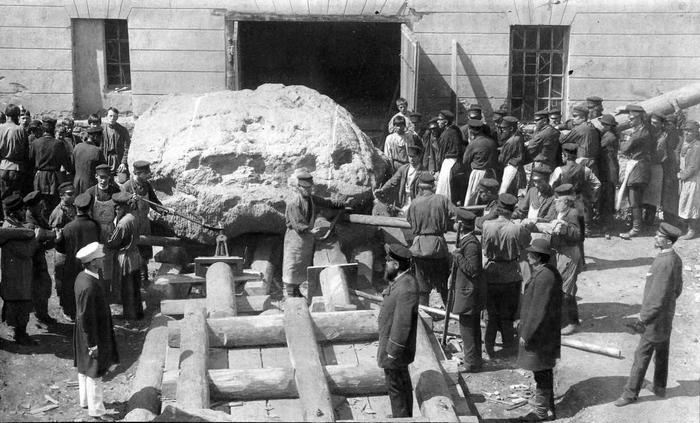

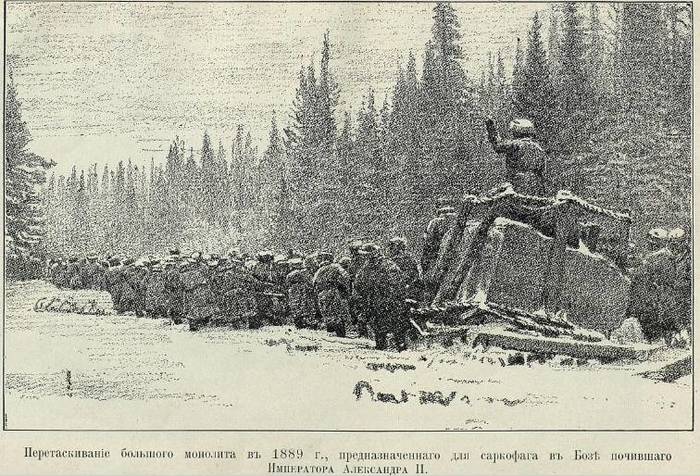

Труднее было подобрать камень для надгробия Александра ll. Вначале был предложен бухарский лазурит, но потом остановились на уральской яшме. Рабочим Ревневской каменоломни удалось добыть монолит весом более 40 тонн. Транспортировался камень тем же способом, что знаменитая Царь-ваза, т.е. вручную, на деревянных санях, силами 250-ти человек:

В этот же период чертежи надгробий архитектора Гуна получают высочайшее одобрение и по ним начинают вырезать из дерева точные деревянные модели.

4 августа 1889 года оба монолита прибыли в старый Петергоф. При их осмотре оказалось, что в орлецовом монолите недостает куска, вследствие чего было решено уменьшить размеры надгробий, что потребовало изготовления новых моделей.

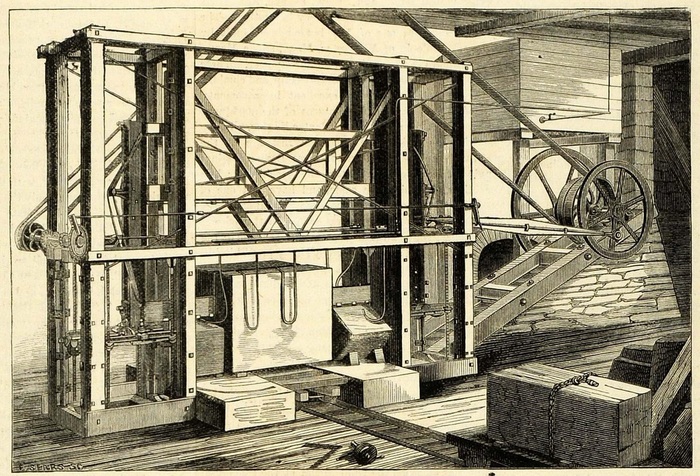

11 декабря 1889 года монолиты с помощью специальных домкратов, наконец, были помещены в здание фабрики. Почти год заняла установка большого пильного станка, сделанного в кратчайшие сроки на Петербургском металлическом заводе. В Париже была заказана специальная шлифовальная машина для тонкой отделки и полировки монолитов. Наконец, 6 ноября 1890 г. приступили к распиловке монолита-орлеца, а 8 ноября - зелено-волнистой яшмы:

За месяц на орлецовый монолит было израсходовано около 200 кг наждака, на яшмовый — 320 кг.

Почти 15 лет продолжались работы и, наконец, 15 февраля 1905 г. Гун сообщает в Главное управление Уделов об окончании обработки монолитов и ожидании распоряжения о перевозке их в Петропавловский собор. Масса каждого саркофага составляла около 400 пудов (6,5 тонн). Саркофаг из орлеца для Марии Александровны:

Саркофаг из яшмы для Александра II:

Еще одним интересным произведением каменного искусства уральских мастеров стала ваза из орлеца для Марии Александровны:

Размер овала чаши - 180 х 125 см, высота - 88 см.

Монолит для чаши весом в 1000 пудов (16 тонн) был добыт летом 1858 года на Мало-Седельниковском месторождении. В рапорте сразу запросили 4 года на работу. Восемь лет потребовалось для выполения этого труднейшего заказа. В апреле 1868 года орлецовая чаша, предназначенная для императрицы Марии Александровны, была отправлена в Петербург караваном под наблюдением мастера Ивана Сумина. В 1872 году решено было послать ее в Вену на Всемирную выставку вне конкурса. "Размер ея, - писал министр Императорского двора, - изящество отделки и достоинство камня, исключительно добываемого в больших кусках в России, конечно, обратят внимание посетителей выставки и украсят Русский ея отдел"

Большая Колыванская ваза

История Царицы ваз начинается...с истории ее предшественницы.

В 1815 году в Ревневской каменоломне был добыт кусок яшмы весом около 12 тонн. Из него было решено сделать большую вазу, однако сложный рельеф местности не позволял доставить монолит к Колыванской шлифовальной фабрике при помощи лошадей. И тогда к работе были привлечены люди. В течении 8 дней 400 человек перемещали заготовку к рабочему сараю.

Чертеж вазы исполнил знаменитый архитектор Кваренги. Диаметр чаши составил 2, 85 метра, масса - более 2 тонн.

Красота и размеры этой вазы были по достоинству оценены в петербургских "Отечественных записках" Свиньина и в немецком научном отчете из Берлина (Как обрабатывали камень на Колыванской шлифовальной фабрике в 19 веке). Однако побыть царицей этой вазе пришлось совсем недолго...

Тогда же, в 1815 году, в Ревневской каменоломне рабочие отделили от скалы порядочную глыбу длинной в 16 аршин (чуть больше 11 метров) - целый утес зелено-волнистой яшмы. В течение лета следующего года этот камень при помощи больших ломов, соединенных канатами со специальным воротом, был отделен от скалы. Но из-за трещин удалось оставить лишь кусок, достигавший 12 аршин в длину, 5 аршин в ширину и до аршина в толщину (8,5×3,5×0,7 метра), массой в 56 тонн:

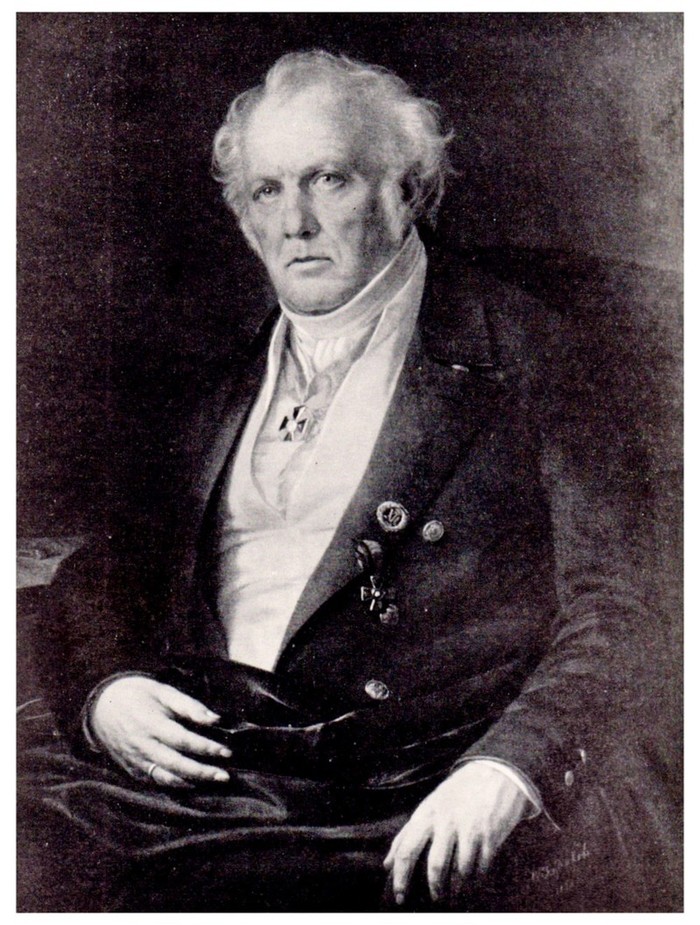

Автором проекта чаши был архитектор Абрам Иванович Мельников:

В 1831 году Иван Михайлович Ивачев и 65 мастеров-каменотесов окончили первоначальную обтеску камня, в продолжение этих лет шла работа над блоками для ножки и пьедестала.

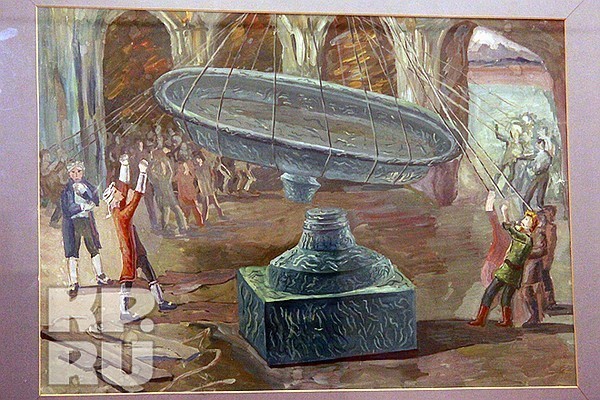

После этого грубая каменная заготовка была переправлена из карьера для дальнейшей обточки на фабрику. Перетаскивали ручным способом. Для этого заблаговременно расширяли, расчищали и выравнивали тридцативерстную дорогу, заготавливали катки и канаты. Со всех рудников и приисков Змеиногорской конторы привлекли 567 рабочих, которые в течение восьми дней с 1150 пудовой (18 тонн) глыбой преодолели путь до Колыванской шлифовальной фабрики:

В 1843 году, после 19 лет напряженного труда мастеровых-камнерезов, чаша была закончена. Непосредственно на фабрике она обрабатывалась в течение одиннадцати с лишним лет.

9 февраля 1843 году на специально изобретенных для этого случая четырех санях, запряженных 154 лошадьми, колоссальную чашу повезли в Барнаул, куда и прибыли 18 февраля, а 21 февраля обоз с грузом отправился в долгий путь до Петербурга – 4519 верст. В 1843 г. баржа достигла Петербурга.

В 1849 году чашей украсили только что построенный Новый Эрмитаж. Ваза оказалась столь тяжелой, что на месте размещения ее пришлось сооружать особый фундамент, а для перемещения основной монолитной детали – семиаршинной чаши от набережной до зала и установки на место потребовалось 770 рабочих. 5 ноября 1849 г. колыванская чаша была установлена в зале и с тех пор никогда и никуда не переезжала.