Как 50 лет назад в Европе определяли модную длину юбок. Репортаж ведёт юная Ангелина Вовк

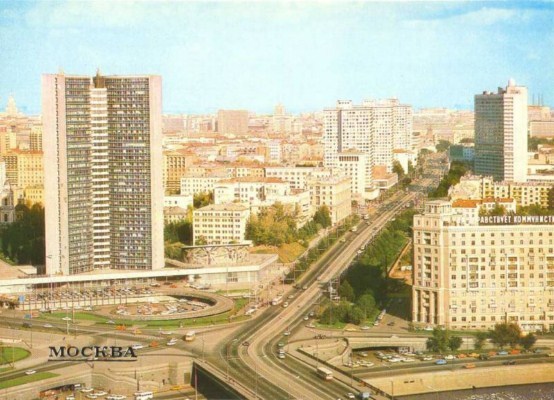

Вы можете себе представить, чтобы длину юбки обсуждали на международном уровне? А было и такое. Если помните, с 1949 по 1991 год в Европе существовал Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Это была межправительственная экономическая организация, созданная по решению экономического совещания представителей Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии со штаб-квартирой в Москве. Пройдя непростой этап становления, СЭВ стал достаточно мощной и эффективной структурой, страны-участницы которой, на условиях взаимопомощи и сотрудничества, создавали у себя развитую промышленность, вели строительство и совместные научно-техническое проекты.

И, судя по всему, в СЭВ моду разумно воспринимали не как на безделушку, а как индустрию, на которую работают различные отрасли промышленности, а также как эффективный инструмент идеологической пропаганды и площадку для дружбы.

В подтверждение тому – репортаж с заседания комиссии СЭВ по культуре одежды о направлениях моды 1972 года. Ведущая репортажа – ещё юная диктор ЦТ Ангелина Вовк.

Программа "Новости", эфир 21.02.1971 г. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Забытые торговые марки СЭВ

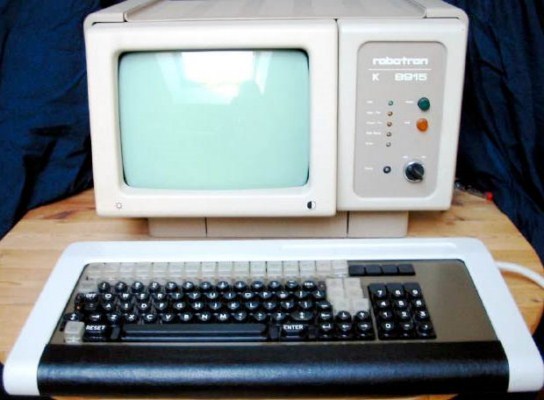

Роботрон (ROBOTRON) — Великолепная технологическая марка из ГДР, которую гордо носили электронные печатные машинки и первые персональные компьютеры, появившиеся в СССР.

Базовый комплект Роботрон 1715 включал в себя монохроматический (16 оттенков зеленого) алфавитно-цифровой дисплей (16 строк по 64 символа или 24 строки по 80 символов) CGA, 4 НЖМД (две дискеты по 128 Кбайт и две дискеты по 512 Кбайт) и АЦПУ. Он работал под управлением операционной системы SCP, полностью совместимой с СР/М-2.2. Стоил он в конце восьмидесятых больше десяти тысяч рублей.

Позже с массовым появлением из-за дальнего бугра "нормальной" техники — АТ-286, "Роботрон" не выдержал конкуренции и полностью исчез из быта советских технарей.

На базе завода "Роботрон", расположенного в небольшом городке Земмерда в Тюрингии, в 1989 году было создано совместное предприятие с участием тайваньской фирмы "Aquarius System Internanional". Подготовка к производству персональных компьютеров на территории завода началась уже в июле 1990 года. Позже все это купила английская фирма "ICL", еще позже, в 1996 году — Fujitsu Personal Systems Business Group.

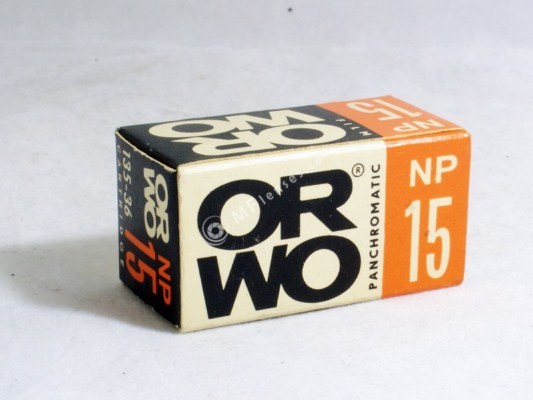

ORWO — легендарное немецкое производство, которое многие десятилетия снабжало элитной цветной фотопленкой и другими технологическими прелестями весь социалистический лагерь.

История предприятия ORWO началась в 1895 году, когда в небольшом немецком городке Вольфен фирмой AGFA была построена фабрика по производству красок ("Фарбенфабрик"). Предприятие оказалось достаточно успешным, и в 1910 году AGFA решила расширить производство, построив рядом с фабрикой еще и завод по производству кино- и фотопленки ("Фильмфабрик"). Именно здесь были изготовлены первая ренгеновская и первая цветная кино- и фотопленки. Мощности завода позволяли выпускать свыше 20 миллионов метров пленки в год, что выводило AGFA в одного из лидеров производства пленок в мире. После Первой Мировой войны и последовавшего затем экономического кризиса AGFA, дабы остаться на плаву, в 1925 году вступает в концерн IG Farben. В 1932 году на фабрике кино- и фотопленки строится самая крупная в мире установка по производству целлюлозы. Постепенно и производство пленки опять набирает обороты. Именно здесь в 1936 году был изобретен и технически реализован сам процесс изготовления цветной фотографии. Территория ORWO тщательно охранялась СС — секрет изготовления эмульсии для цветных пленок считался военной тайной. Но последовавшая затем Вторая Мировая война и особенно бомбежки англо-американской авиации практически сводят производство к нулю. В 1945 году городок Вольфен был взят американскими войсками, при штурме пострадали корпуса завода, но производство пленки там уже практически не велось.

1 июля 1945 года в Вольфен входят советские войска. В следующем году фабрика кино- и фотопленки и завод красок попадают в сферу деятельности советского Военного Командования, получая официальный статус советских акционерных обществ. На них постепенно разворачивается производство, несмотря на нехватку специалистов и рабочей силы (в самом городе тогда проживало чуть больше десяти тысяч человек). После образования ГДР эти предприятия становятся "народными" (т.е. социалистическими). В 1950 году меняется и название предприятия — на ORWO. В 1964 ORWO становится торговой маркой, так как AGFA объединилась с бельгийской фирмой Gevaert и все права на торговую марку AGFA стали принадлежать вновь образованному бельгийско-западногерманскому концерну Агфа-Геварт.

В 60-80 годы ORWO становится крупнейшим производителем пленки в странах соцлагеря. Производство постоянно расширяется, начинается выпуск магнитной ленты для магнитофонов. В СССР экспортируется весь ассортимент ORWO: от кинопленок для советских киностудий, до фотопленок, которые всегда остаются остродефицитными, так как считаются лучшими фотопленками на советском рынке. Большим спросом пользуются и бобины с магнитными лентами для ЭВМ.

Когда в магазин "Зенит" (культовый магазин фотографов СССР), расположенный в Сокольниках, завозили пленку ORWO, выстраивались километровые очереди фотолюбителей, бравших ее блоками (по десять голубеньких пленок в блоке).

В 70-е годы ORWO занялась производством и экспортом магнитных лент для катушечных магнитофонов, а затем и компакт-кассет. Своего пика предприятие достигает к началу 90-х годов: по количеству выпускаемой продукции ORWO занимает второе место в мире. После объединения Германии ситуация на заводе меняется к худшему — исчезает практически весь огромный внешний рынок (СССР и соцстраны). В итоге: после приватизации бывшей госсобственности ГДР предприятие становится неконкурентноспособным и на немецком рынке. Как следствие этого, в 1991 году фабрика ORWO распадается на несколько небольших фирм, специализирующихся на изготовлении различных товаров и услуг. А с 1994 года началась его ликвидация, уцелели лишь некоторые подразделения.

Крах фирмы наступает в 1995 году, когда ORWO объявляется банкротом. Предприятие выставляется на торги за символическую сумму в 1 марку. Городок Вольфен, ставший за послевоенную эпоху фактически городом-сателлитом ORWO, на котором работала большая часть его жителей, так же переживает упадок — очень быстро растет безработица. При этом городок все же празднует 100 летний юбилей ORWO созданного ей заводского поселка.

Фотопленка ORWO ушла в небытие, но вторую жизнь оставшемуся от нее комплексу дали высокие технологии — в том же 1995 году на обломках гиганта фотохимической промышленности создается компания ORGANICA Feinchemie GmbH Wolfen во главе с Бодо Шульцем. Среди ее учредителей — Производственное Объединение Тонкого Органического Синтеза, базирующееся в подмосковном городе Долгопрудном. ORGANICA изготавливает предметы, связанные с тонким химическим синтезом, разнообразные красители для оптических дисков CD-R и DVD-R, производит аналитическую проверку свойств химических продуктов. В самом Вольфене в третьем тысячелетии возрождается фотобизнес. Но теперь здесь наступил век цифровых фотографий и наследники легендарной ORWO — ORWO Media и GmbH PixelNet производят здесь цифровые носители.

PIKO Modelbahn — культовые модели железной дороги, предмет гордости и коллекционирования технически-ориентированных и не особо стесненных в средствах советских школьников и их родственников.

Компания PIKO Spielwaren GmbH, а именно таково на сегодняшний день полное название этой компании, начала поставлять свою продукцию на советский рынок ещё в конце 60-х годов. В силу международного разделения труда внутри СЭВ, производство модельных железных дорог, получившее столь сильное развитие на Западе, в Союзе практически отсутствовало.

Вообще, именно аккуратностью и изяществом исполнения отличалось подавляющее большинство продукции из ГДР, и в первую очередь – модели железных дорог. Основную часть ассортимента PIKO составляли модели в масштабе 1:87, или говоря другими словами – типоразмера H0. В таком масштабе детализации моделей вполне достаточно для того, чтобы сделать читаемыми даже самые мелкие надписи, а детали механизмов легко различимыми. Обозначение H0 происходит от “half zero”, половина от нулевого типоразмера 1:43, который взят за точку отсчёта.

Однако для многих гораздо большее значение имела продукция компании Zeuke, а позднее Berliner TT-Bahnen. Эта замечательная компания выпускала модели в масштабе 1:120 или попросту TT. Они были меньше и компактнее, а значит, такую железную дорогу уже можно было построить на большом письменном столе. Собственно TT и означает “table top”. Кстати, легендарные макеты в магазине Лейпциг были именно в этом типоразмере. Макет на H0 появился уже в конце 80-х. Все коллекционеры по большому счёту делились на TT-шников и H0-ников. Был ещё масштаб 1:160 или N – но это уж совсем для гурманов.

Модели домов для всех типоразмеров, а также детали ландшафта поставляла фирма VERO; отдельные люди привозили постройки фирмы Mamos. Модельный ряд локомотивов и вагонов мог удовлетворить притязания большинства советских мальчишек и девчонок, а также их родителей-коллекционеров. Были представлены все эпохи железнодорожной истории: от паровозов до современных дизельных локомотивов и электровозов. То же относится и к вагонам – цистерны, “ледники”, платформы для грузов, пассажирские и почтовые, вагоны-рестораны и т.п. Особенно радовали глаз вагоны ранних эпох – в них было что-то особенное, романтика прошлого столетия.

Медитативный процесс склеивания моделей домиков в первую очередь затягивал родителей, т.к. требовал большей аккуратности, чем могли обеспечить их дети. Кроме того, это позволяло каждому почувствовать себя дизайнером: шторки, газончики, заборчики, плакаты – что хочешь, то и клей. Локомотив приводился в движение маленьким электродвигателем постоянного тока, в то время как всяческая автоматика и сигнальные огни работали на переменном токе. Всё подключалось к трансформатору-пульту, как правило, легендарному “кирпичу” FZ1 производства той же PIKO. Маленькие паровозики и электровозики двигались по миниатюрным рельсам словно настоящие. В кабинах некоторых моделей горел свет, а снаружи – фары. Переключались огни светофоров, щелкали при срабатывании автоматические стрелки. Чем больше коллекция обрастала всевозможными рельсами, домиками, стрелками и семафорами – тем сильнее был эффект волшебства “немецкой” железной дороги, тем больше это походило на маленький город. Хотя и без обилия аксессуаров, а стоили они всё-таки не очень дёшево, даже в городах из кубиков и коробок, в тысячах советских квартир – модели железных дорог из братской ГДР приносили с собой кусочек Европы: красивой, изящной и недостижимо далёкой. На сегодняшний день компания PIKO является одним из лидеров, а также одной из самых старых и уважаемых компаний в сфере железнодорожных моделей. Berliner TT-Bahnen уже, к сожалению, в прежнем виде не существует, и носит теперь название TILLIG Modellbahnen GmbH &Co. Бессменный поставщик домиков – фирма VERO была поглощена компанией Auhagen Gmbh.

Булгартабак — узнаваемый атрибут советской жизни, одни из немногих заграничных сигарет, доступных советским людям.

Популярность бренда в СССР не измеряли в рекламных единицах, а о мониторинге и опросе потребителей не могло быть и речи. Едва ли не единственным признаком народного признания товара мог стать разве что фольклор, отражавший наиболее существенные качества той или иной продукции. Названия болгарских сигарет среди советских людей имели множество народных вариаций (от полудетского искажения «Стюардесса» — «Стерва» до четверостиший о проблемах с потенцией у потребителей Опала). Болгарские сигареты прославляли научно-технический прогресс (Ту-134, Стюардесса), дружбу народов — Шипка, или просто радовали потребителя романтическими словами типа Опал и Родопи. Венчал всю эту пирамиду титульный бренд — БТ (аббревиатура от Булгартабак). Холдинг «Булгартабак» не кормил рекламные агентства многомиллионными бюджетами, не бился за биллборды в городах-миллионниках и вообще продвижением в нынешнем понимании не занимался. И без этих усилий 80% продукции табачного холдинга экспортировалось в СССР. А был еще местный потребитель, другие государства СЭВ.

К началу перестройки Булгартабак (а это 12 болгарских табачных фабрик, объединенных под одной государственной крышей) производил более 130 тысяч тонн табачных изделий 17 популярных к востоку от железного занавеса брендов, при этом более 80% всей продукции экспортировалось в СССР..

Эти привычные и годами уважаемые марки исчезли во всех советских республиках почти одновременно — в 1990 году, когда в экономически парализованном Союзе случился табачный голод. Болгария тогда тоже переживала не лучшие времена и «забыла» экспортировать братским народам 5 млрд штук сигарет. Разлука с советским потребителем была непродолжительной, и уже вскоре болгарский табак вернулся на рынок, где до сих пор чувствовал себя комфортно. Но там уже господствовали мировые бренды — их реклама вместе с агитками МММ и Олби учила с телеэкранов вчерашних потребителей БТ жить по-новому. Транснациональные компании чувствовали себя на оперативном пространстве совершенно комфортно: постепенно скупали в государствах СНГ устаревшие табачные фабрики, наращивали производство, а вот болгарам тут были не рады — Россия вводила двойные пошлины, да и другие республики по БТ не тосковали. В 1993 году Российское правительство ввело новые таможенные пошлины: 150% для болгарских сигарет, 70% для американских.

Все попытки Булгартабака создать СП или приобрести хотя бы самую убогую фабрику в РФ, Беларуси или Украине были тщетными. Об экспорте забыли, но внутри Болгарии продукция БТ осталась популярной — холдинг контролирует около 90% национального рынка. Государство годами мечтает о приватизации всех 12 фабрик, но воз и ныне там — россиянам София продавать свое «фамильное серебро» не хочет, западных инвесторов пугают суммы инвестиций, в которых нуждаются подразделения БТ. В продаже всего холдинга болгарская власть уже разочаровалась и надеется сбыть Булгартабак частями. . Впрочем, какой талантливый инвестор ни попался бы болгарским фабрикам, он едва ли рискнет восстанавливать экспорт на постсоветские пространства в прежних масштабах.

Кубик Рубика — самая странная популярность родом из СЭВ.

В 1974 году тридцатилетний Эрне Рубик преподавал в Будапеште архитектуру и мебельный дизайн. Первоначально кубик задумывался как узкопрофессиональное трехмерное учебное пособие. В нем каким-то загадочным образом соединялись двадцать шесть маленьких цветных кубиков. Сделав несколько поворотов граней, вернуться в исходное положение практически невозможно — из сорока с лишним квинтиллионов вариантов лишь одни верный (так называемый «алгоритм Господа»). Рубик долго мучился со своими студентами, собирая его. Может быть, поэтому он решил, что среди людей есть множество желающих поиздеваться над собой и в январе 1975 года запатентовал свое изобретение как игрушку.

Первым производителем кубика был небольшой будапештский кооператив, выпустивший кубик как новогоднюю игрушку под Рождество 1978 года. Это был добротно сделанный «кубик» в красочной упаковке, единичные экземпляры которого появились и в СССР. Но настоящее «кубическое» нашествие началось лишь два года спустя, когда патент Рубика был куплен компанией Ideal Toys (именно она дала головоломке имя Rubic’s Cube), начавшей рекламировать и продавать эту игрушку во всем мире.

К первым кубикам прилагалась бумажка, где по-английски было написано: «Эта игрушка развивает логическое мышление и стереоскопическое зрение у детей и взрослых. Синхронная манипуляция на многих поверхностях является очень сложным заданием, которое можно решить только при условии открытия логики поворотов». При этом почему-то учителя, преподававшие геометрию, справлялись с кубиком ничуть не лучше гуманитариев.

В течение следующего года весь земной шар начал крутить кубик — было выпущено около 100 миллионов «легальных кубиков» и еще больше — подделок. Через кубик в те годы прошел, наверное, каждый десятый житель цивилизованного мира. В СССР кубик пришел «в массы» в 1981 году. Первыми его силу ощутили на себе учителя — целые классы целеустремленно, не выходя на перемены, ожесточенно вертели кубик. Школьники собирали кубик во время уроков под партами. Учителя, отобрав его во время уроков, сами скрипели кубиком на занятиях, отгородившись от подопечных классным журналом. А потом допоздна засиживались в учительской, пытаясь собрать кубик. В школах проходили «закрытые» чемпионаты на скорость — находись легендарные личности, которые смогли в первые годы «кубизации» собрать его за одну минуту (у самого Рубика в первый раз на сборку ушел целый месяц). В 1982 году в Будапеште прошел чемпионат мира по собиранию кубика Рубика. Лучшее время сборки — 23 секунды — показал вьетнамец. Хотя ходят легенды о неведомых вундеркиндах, собиравших кубик чуть ли не за десять секунд.

Можно сказать, что кубик Рубика стал своего рода "окном в другой мир" прямо посреди советской действительности. Кубик крутили самозабвенно, отрешенно, прямо в метро, в трамвае, в конструкторских бюро, в санаториях, домах отдыха, в постели. А сколько человек ушли в запой, так и не сумев справиться с изобретением коварного венгра? Кубики часто гибли — со злости отчаявшиеся сборщики швыряли их об стенку, давили ногами. В нормальной (в смысле интеллигентной) семье тогда полагалось иметь не меньше двух кубиков одновременно — чтобы никому не приходилось ждать, с завистью глядя на собирающего. Кубик стал квазизаменителем книги, лучшим подарком, который можно было дарить во всех случаях жизни: на день рождения, свадьбу, новоселье.

Не осталась в стороне и пресса — первые робкие критические заметки о мании «кубизма» быстро сменились по просьбе трудящихся многочисленными публикациями «Что нужно сделать, чтобы все-таки собрать кубик?». Интересно это смотрелось в те времена: в журнале «Науку и жизнь» рядом с рассказом о минеральных удобрениях и достижениях советской космонавтики большая статья — «Как собрать кубик Рубика». У многих «неудачников» открывалось «второе дыхание» и они по бумажке шли вперед, грань за гранью, доказывая себе и любимой девушке, что и они могут. Возможно, кто-то из читающих эти строки до сих пор помнит волшебный 22-х ходовый процесс «по методу Науки и Жизни», состоящий из каббалистических заклинаний Ф2В-1Л2 и т.д.

Но все кончилось также быстро, как и началось. Может быть, тому виной та масса неумех, так и не сумевших собрать кубик? Или же логику пространственных поворотов заслонили политические дебаты, партии и демонстрации? Или просто настала электронная эра, и народ ушел играть в «Тетрис»? К концу 80-х кубик в СССР практически «сошел на нет», постепенно исчезнув из магазинов. Сам же Рубик, ставший в далекие 80-е первым социалистическим миллионером, позже изобрел еще несколько менее успешных топографических головоломок. И сегодня Рубик надеется на возрождение бума и снова фантазирует в своей мастерской. В 90-е годы кубик все-таки обрел второе дыхание — появился Кубик Рубика для Windows. В кубик теперь можно поиграть и в интернете. Но живой, осязаемый, фирменно скрипящий кубик в синей коробочке с уголком, видимо, навсегда исчез из наших домов.

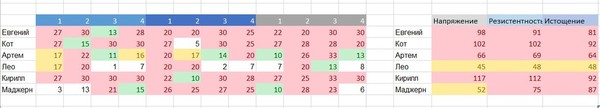

Результаты исследования

Добрый день, друзья. Как и обещала, вторая часть результатов диагностики СЭВ.

Тест можно пройти по ссылкам, указаным в предыдущих частях поста (Часть 1 - http://pikabu.ru/story/proshu_pomoshchi_v_issledovanii_dlya_..., Часть 2 - http://pikabu.ru/story/rezultatyi_issledovaniya_4164367).

Рузьтаты:

Интерпретация:

В первой таблице:

9 и менее баллов — не сложившийся симптом,

10-15 баллов— складывающийся симптом,

16 и более— сложившийся.

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе или во всем синдроме «эмоционального выгорания».

Во второй таблице:

36 и менее баллов — фаза не сформировалась;

37-60 баллов— фаза в стадии формирования;

61 и более баллов — сформировавшаяся фаза.

Спасибо за внимание:)

P.S. Возник вопрос - есть ли у Вас, уважаемые пикабушники, желание проходить подобные тесты? Если да, то какие? Жду ответов в комментариях)

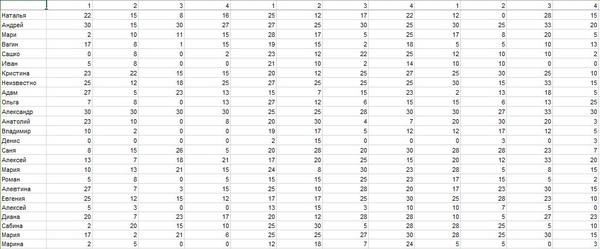

Результаты исследования

Итак, друзья мои, все посчитано и проанализированно. Еще раз спасибо большое всем, кто оказался неравнодушным. Ссылка на тест docs.google.com/forms/d/1YTd1gl9Ul0pa4yqL4IrI4zX2PBr8NgzpdRAuuD-SYNM/viewform

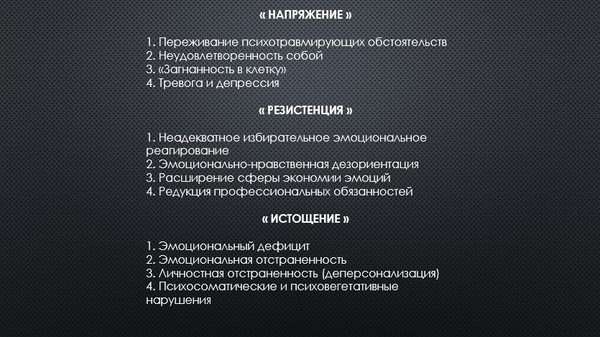

Немножко теории:

Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30 баллов:

9 и менее баллов — не сложившийся симптом,

10-15 баллов— складывающийся симптом,

16 и более— сложившийся.

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе или во всем СЭВ.

Дальше нужно оценить каждый блок (от 0 до 120 баллов). По количественным показателям мы сможем понять, насколько фаза сформировалась и как много у нас поводов для паники:

36 и менее баллов — фаза не сформировалась;

37-60 баллов— фаза в стадии формирования;

61 и более баллов — сформировавшаяся фаза.

Что нам все это дает? Представление о том, что, возможно, пора остановиться и задуматься, а не в ущерб ли себе я работаю? Ведь, если быть откровенно честными, все наши переживания (тем более подавленные) перерастают во всяки гадости вроде бессоницы, неврозов, инсультов, зависимостей от ПАВ (психоактивных в-в), включая алкоголь, мигреням. Но! Результаты теста ни в коем случае не диагноз, и очень субъективны. Но к сведению их принять можно.

А вот, собственно, и результаты:

P.S. Первому Алексею 19, второму 35 лет. Первой Марии 20, второй 23 года

Спасибо за внимание:) Жду конструктивной критики

Как советский БМП в польском лесу лосей гонял.

Историю рассказала моя мама. С 1986 по 1989 год она жила в Польше в городке Щецинек (60 км от ГДР). Естественно в то время там находился советский гарнизон войск. История произошла с двумя служащими советской армии. Прапорщик напившись до "зеленых чертей" вместе с рядовым сели в БМП и уехали в лес гонять лосей. Тем временем в лесу проходили учения стран СЭВ (ГДР,Польши и СССР). Остановились на опушке ,прапорщик уснул, а рядовой смотрел в амбразуру. И вдруг из кустов с маскировкой (ветками на каске) вылезли немцы (форма у солдат была практически схожа с формой солдат Вермахта времен Великой Отечественной войны) и со словами типа " Die Soldaten in den Kampf! Schneller!" пошли на эту БМП, солдат перепугавшись начал судорожно будить с криком прапорщика:

-Товарищ прапорщик!!! Немцы в лесу!!!

Прапорщик моментально протрезвев и оценивая ситуацию вскрикнул:

-Как немцы!!!?

Честно сказать не знаю, как дальше дело обстояло и что было им за угон БМП.

Спасибо за внимание! Пишите в комментариях свои истории из службы в армии!