Боевой железнодорожный ракетный комплекс4

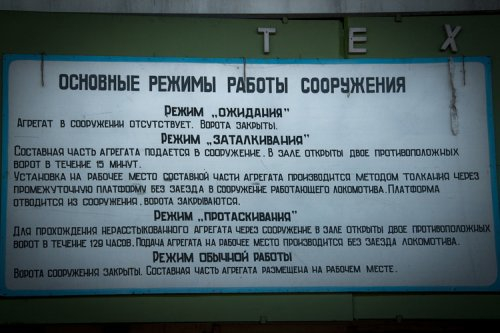

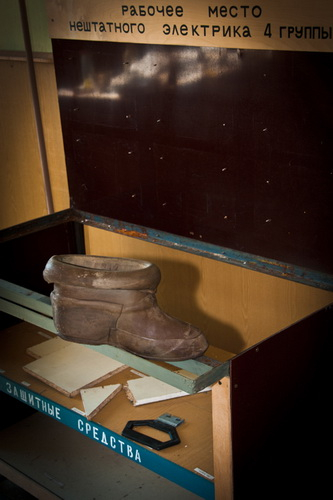

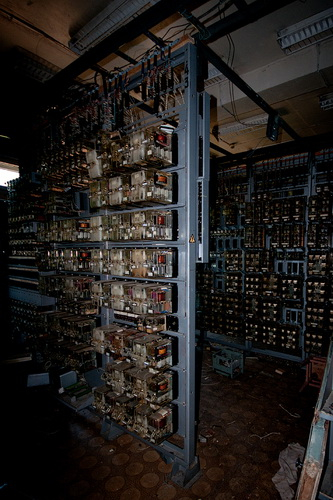

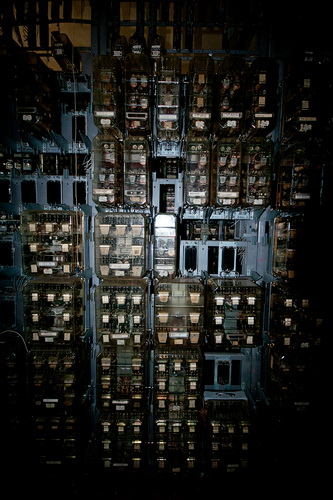

Войска РВСН заняли эти позиции еще тогда, когда БЖРК существовал только в виде идеи. Видимо, первыми на территории появились МБР наземного базирования с жидкостными двигателями, о чем свидетельствуют полузасыпанные заглубленные хранилища ракетного топлива. Позже появились ракетные шахты - сперва Р-16, а затем и «сотки». И лишь потом на вооружение были приняты ракетные поезда, а территория разрослась до нынешних масштабов. В результате вся земля вокруг занята сооружениями разных времен и соответствующей степени сохранности – что-то совсем новое, а от чего-то осталась только груда булыжников.

Продолжение поста «Гусевской завод»1

С другой стороны предприятие числится действующим и на 2018 год там работало 80 человек. Сайт компании также обновляется и по всей видимости сам завод сейчас специализируется на выпуске ограниченных серий авторской продукции из хрусталя.

Проще говоря от массового производства предприятие ушло к индивидуальным заказам. Большая часть территории завода при это со спутниковых снимков и на сегодняшний день выглядит заброшенным.

Мы искренне надеемся, что Гусевской хрустальный завод будет жить и продолжать производственные традиции заложенные ещё 250 лет назад.

А что думаете вы? Можно ли считать завод с сокращённым до 80 человек и одного цеха «живым» и какие у него перспективы в будущем?

Гусевской завод1

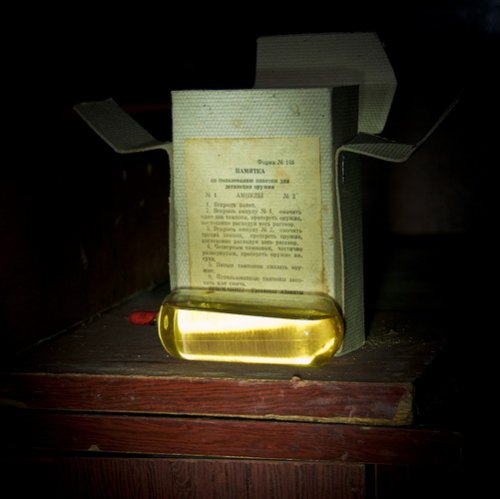

Завод в Гусь-Хрустальном основал купец Аким Мальцов в 1756 году. Изначально на производстве выпускались стаканы и рюмки, но в 1830 году владелец наладил линию «богемского хрусталя», по качеству не уступающему чешскому, но гораздо дешевле по стоимости.

После 1917 года, на который пришлась Октябрьская революция — завод закрылся. Вновь завод заработал только в 1923 году.

В Советское Время тут начали делать знаменитые граненые стаканы, разработчиком которых была Вера Мухина. Одновременно с этим производилось и многоцветное стекло мастерами стеклодувами.

В годы ВОВ на Гусевском Хрустальном Заводе производственные линии стали работать для нужд фронта. На заводе стали выпускать ампулы для лекарств, светотехническое стекло, термосы, фляги и другую мелкую амуницию для нужд Красной Армии. В те годы все работали «На Победу».

Гуляя по заброшенному административному корпусу завода можно найти много интересных вещей, оставленных здесь после закрытия производства: пишущие машинки, остатки продукции и целые горы документации и технической литературы покрытые толстым слоем пыли.

В «девяностые» же с заводом случилась обычная для многих советских предприятий история. Приватизация, банкротство, непонятные криминальные разборки и в 2012 году завод был полностью закрыт.

Мы застали там полную разруху. Завод в прямом смысле слова был разнесен и разворован по кирпичам. И если административная часть была хоть как-то целой, то сами цеха выглядели словно после бомбёжки.

Вот так например выглядит цех, где стояли печи для обжига.

Один из цехов все же мы нашли в более менее уцелевшем виде. Тут были образцы продукции и конвейерная лента, а также пара печей.

Согласно нашим источникам информации в 2013 на заводе возобновилась работа, но этот отчет был написан гораздо позже. И рабочего там не было ничего. Надеюсь это все же не так.

Моя новая работа

В этой работе я хотел показать множество фактур , ржавчину, железо, сухость травы , холод солнечного зимнего дня . Атмосферу уныния , одиночества и тревоги.

Х/М 40х50 '25

Продаётся

Для связи:

https://t.me/feliciniarts

https://vk.com/clubfelicini

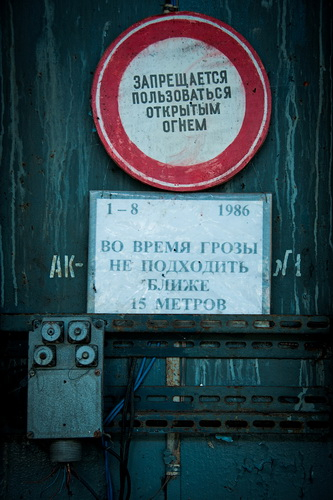

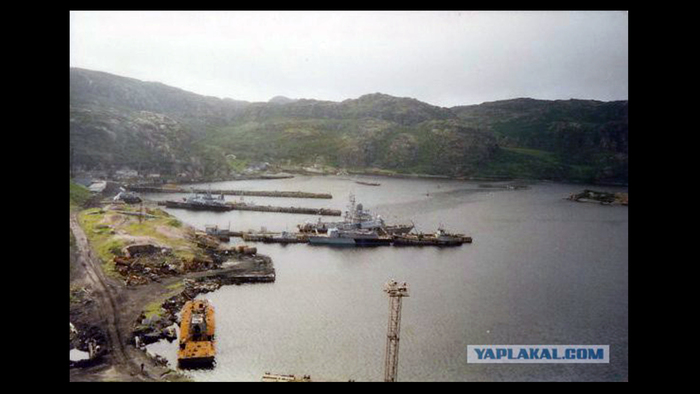

ГРАНИТНЫЙ - заброшенный гарнизон ВМФ на Кольском полуострове

Мы возвращаемся в заброшенный военный гарнизон Гранитный спустя три года после первого визита.

Поселок по-прежнему тихий и мёртвый: Несмотря на личный опыт посещения, общие ощущения в основном минимальны – это лишь пустынное, отрезанное от мира место.

Забегая вперед, предлагаю Вам посмотреть полное видео нашего 9 дневного маршрута по Кольской тундре https://www.youtube.com/watch?v=wliiAHGoMcY

Трейлер ниже:

Гарнизон Гранитный расположился на северо-западе Кольского полуострова Мурманской области, у берега Баренцева моря – в губе Лобаниха Он находится примерно в 40 км от Североморска, однако прямых автодорог сюда нет: поселок доступен только по воде на катере либо пешком, как это делаем мы уже во второй раз.

Ещё одной особенностью района является суровый ландшафт: со всех сторон поселение окружено голыми гранитными скалами и заледеневшими бухтами. По данным источников, снабжение гарнизона всегда осуществлялось собственным флотом Северного флота – по воде около 25 морских миль до Североморска, что и определяло уникальность этого форпоста.

Гранитный изначально возник в начале XX века как рыболовная фактория «Долгая» на одноимённой губе. Стратегическое значение поселку придал Военно-морской флот СССР во время Великой Отечественной войны: с 1 марта 1944 года здесь базировалась сформированная бригада торпедных катеров

В послевоенное время соединение не раз меняло название (став 55-й отдельной бригадой торпедных, а затем ракетных катеров Северного флота), но всё время оставалось ключевым звеном обороны в Кольской губе. По воспоминаниям старожилов, здесь военный гарнизон был развернут огромный: четыре дивизиона по 12–15 торпедных катеров, свыше 2 500 человек личного состава.

В поселке были обычные для большой военной базы инфраструктура – школа, детские сады, клуб, спорткомплекс и даже небольшое подсобное хозяйство (скот, теплицы).

После распада СССР и военной реформы 90-х годов гарнизон постепенно опустел. Согласно публицистическим источникам, в 1994 году бригаду перевели в Полярный город, а к 1996 году «населённый пункт опустел». Оставшиеся жители вскоре разбежались: крыши ещё недостроенных кирпичных домов по большей части так и не были достроены, жильцы покидали поселок практически сразу после сдачи своих квартир.

Официально Гранитный был упразднён в 2006 году из-за отсутствия постоянного населения. С тех пор военные и гражданские лишь изредка наведывались сюда: за последние годы там регулярно бывал лишь один ветеран – мичман Бардачёв. И всё же к началу нулевых база уже фактически «сгорела»: здания разграбляли металлисты, памятники и мемориалы приходили в запустение

На месте бывших казарм и казёнок сегодня царит разруха: четыре пустующие пятиэтажки и несколько двухэтажек стоят с выбитыми окнами среди безжизненного пейзажа. Инфраструктура гарнизона также мертва: еще 30 лет назад здесь работали детсады, школа, клуб, магазины, но теперь об этом напоминают лишь развалившиеся фундаменты, надписи на стенах и кое-где лежащий советский хлам.

Ещё одним отзвоном истории Гранитного является памятник юному герою войны. Здесь, на территории базы, в 1944 году был похоронен 17-летний юнга Александр Ковалев – он ценой собственной жизни спас торпедный катер от гибели. После войны на его могиле установили обелиск и воздвигли стелу с застывшим приветствием краснофлотцев

Гарнизон Гранитный сегодня – мёртвый поселок, но по-своему живой памятник временам холодной войны и Великой Отечественной. Его пустые дома и памятники напоминают о том, какой ценой оборонялась земля Кольского полуострова: здесь погибло множество моряков, и только из Северного флота число безвозвратно унесённых тогда равняется десяткам тысяч.

Такие места важны для памяти – они словно музей под открытым небом, где от ветра и снега хранятся эхо наших предков. Возвращаясь сюда спустя годы, мы не просто гуляем по руинам: мы соприкасаемся с историей и с теми, кто стоял на рубежах Родины. Ведь каждая скала, каждый заброшенный подвал в Гранитном – это страница книги памяти российского Севера.

Это лишь малая часть наших необычных приключений!

Любите погулять по "заброшкам"? Их есть у меня!

Парамоновские склады в Ростове-на-Дону.

Практически в центре Ростова-на-Дону стоит комплекс кирпичных ветшающих зданий с лаконичным декором по мотивами романского зодчества и классицизма — корпуса Парамоновских складов.Построены склады были в 1883 году и принадлежали купцу Парамонову. Использовались для хранения зерна, которое потом отправлялось заграницу.

При строительстве складов инженерами Якуниным и Э. Шульманом было предложено заключить холодные воды источников в трубы и пустить под полами помещений. С помощью специальных желобов родниковая вода, бьющая на склоне реки Дон, проходила сквозь зернохранилища и охлаждала зерно. Таким образом, благодаря «природной» системе охлаждения в складах поддерживалась постоянная прохладная температура для хранения - зимой и летом температура воды одинаковая, что позволяло хранить в них продукцию круглый год.

Во время Великой Отечественной войны в одно из зданий попала бомба, нарушив систему водоохлаждения. Впоследствии одна из комнат на старом складе заполнилась родниковой водой, образуя бассейн с чистой прохладной водой, вытекающей прямо из природного источника, который расположен где-то под сооружением.

Долгие годы этот бассейн был популярным местом среди горожан.

В 1985 году Парамоновским складам был присвоен статус памятника истории и культуры местного значения. Чуть позднее историческая постройка получила статус памятника федерального значения.

Сейчас склады по-прежнему пустуют и ветшают, кирпичный комплекс заброшен, стоит без крыши, из стен растут деревья, на стенах граффити, а в 2019 году обрушилась часть складской стены.