О пространственных данных в ботанике и экологической истории, на примере Сниженных Альп

Вот такая обстановка на русской равнине.

Сначала небольшой географический экскурс. Из курса школьной географии – многим известно – насколько большое влияние на среднерусскую равнину оказали различные оледенения, но на ряде участков, особенно краевых образование ледников. и последующее таянье было особенно неравномерно - в результате чего мы имеем геоботанические реликты, коих конечно в силу многовековой деятельности человека (антропогенез) остались крохи. Большинство таких участков являются – особо-охраняемыми природными территориями с различным статусом.

В том числе – есть такой интересный ареал – как «Сниженные Альпы» ,

Сниженные Альпы — реликтовая растительная группировка, произрастающая на меловых и известняковых обнажениях Среднерусской возвышенности. Включает много видов, родственных растениям альпийского пояса гор Западной Европы, Кавказа, Сибири. Термин ввел в науку – Голицын Сергей Владимирович (интересной судьбы и знаний человек конечно).

Сниженные Альпы – отнесены сейчас к раннему постледниковью Днепровского оледенения, собственно сильно повлиявшему – на все, что у нас вокруг на большей части европейской части РФ окружает.

Вид на выходы известняков с урочища Звонари, хотя все самое интересное находиться под моими ногами конечно.

Но ботаники народ такой – умный, но специфический – ездят смотрят, гербарии собирают, латыни знают много, а вот с картами, да и вообще пространственными данными у них сложно. Можно предположить, что это в том числе связано – с тем что бы лишние люди не шастали, там, где им не нужно и уникальное биоразнообразие не уничтожали. Хотя вся современная история, увы, говорит об обратном – так как людей много и еще они на машинах активно стали ездить – и всяким красно-книжным популяциям – увы от такой активности становиться плохо. В таких случаях – даже заповедники и памятники природы не спасают – и вопрос охраны стоит уже комплексный – в том числе в строгой регуляции – куда ходить и кому на чем ездить. А тут без карт никуда.

Выполняя сейчас одни исследования в рамках историко-культурных исследований– столкнулись с очередной ситуацией – в части отсутствия пространственных данных и точных привязок к местности. Тема, возможно покажется больше ботанической – но в аспекте изучения экологической истории (Environmental History) - весьма интересная на будущее.

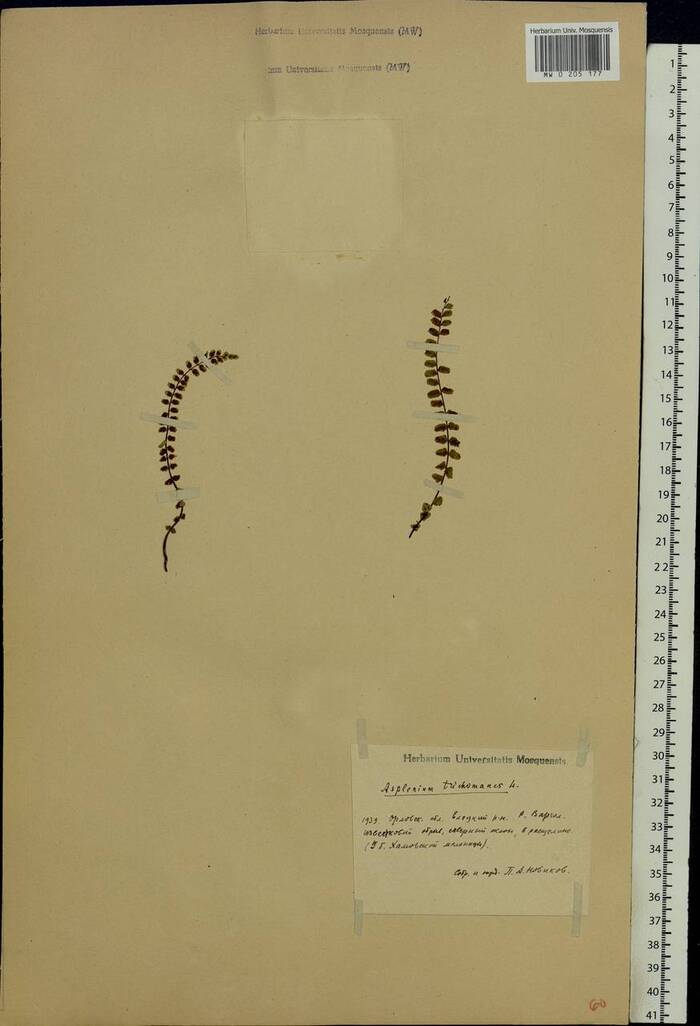

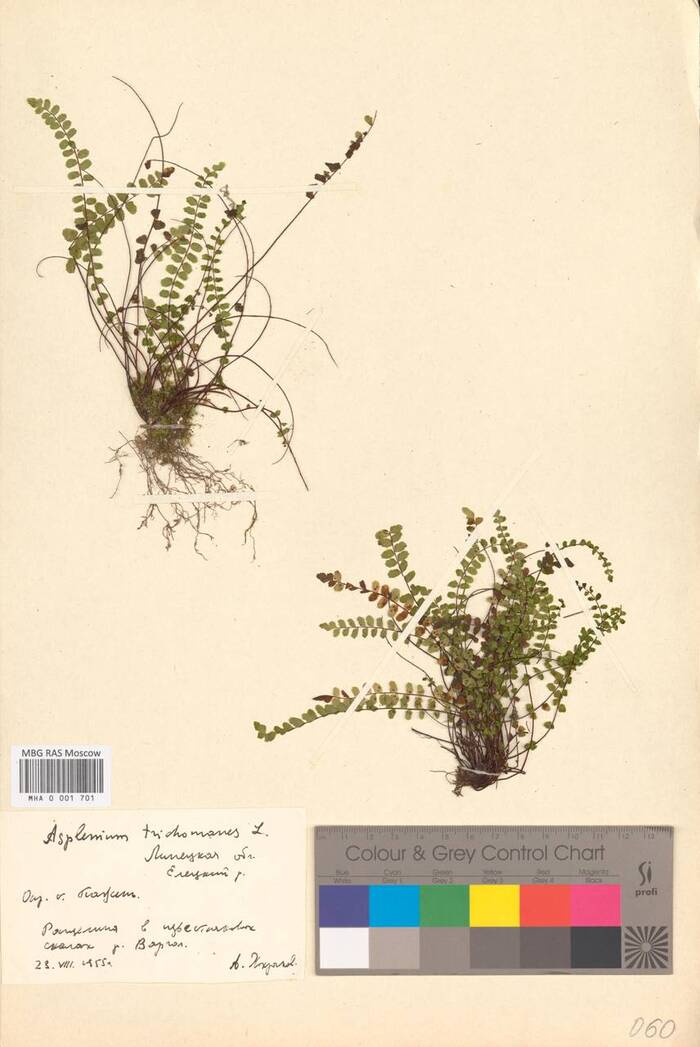

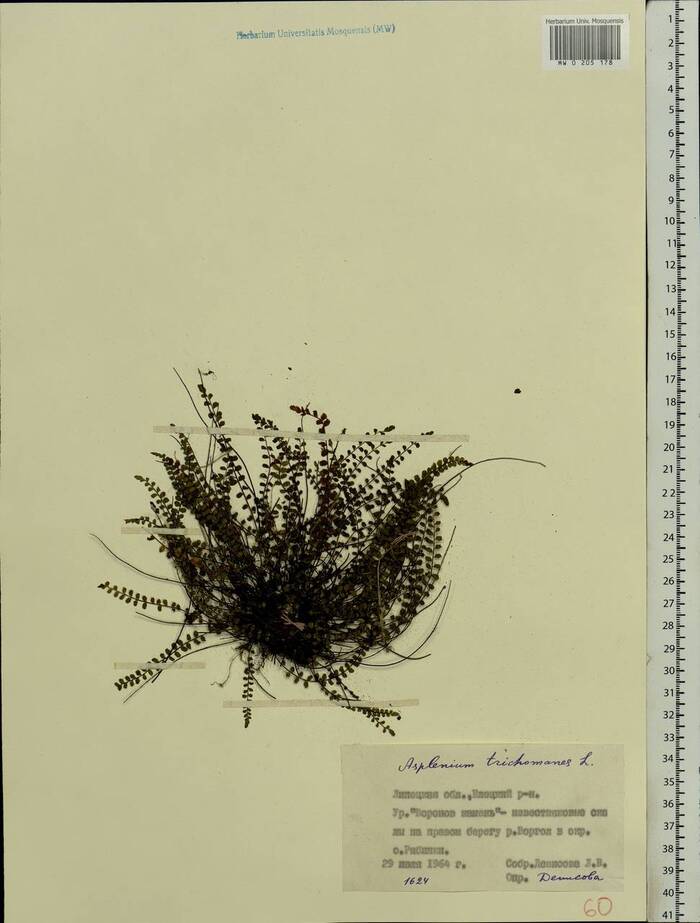

Вот собственно Вот собственно Костенец волосовидный (Asplénium trichománes) – симпатичный такой папоротник, растущий в скальных расщелинах – на территории РФ преимущественно на Кавказе – но как реликт сниженных альп встречается как раз исключительно в Липецкой области – причем исключительно в одной точке – Воронов камень. Если точнее встречался – так как опять же – возвращаясь к антропогенному воздействию – найти его там не могут уже лет 30. (Asplénium trichománes) – симпатичный такой папоротник, растущий в скальных расщелинах – на территории РФ преимущественно на Кавказе – но как реликт Сниженных Альп встречается исключительно в Липецкой области – причем исключительно в одной точке – Воронов камень. Если точнее встречался – так как опять же – возвращаясь к антропогенному воздействию – найти его там не могут уже лет 30.

собственно костенец даже поместили на обложку основного описания растительности Липецкой области, под редакцией В. Н. Тихомирова

Вот фотография 1960 года – из археологической Северо-донецкой экспедиции, на которой открывается вид на урочище Воронов камень

А это моя фотография 2024 года. Отсутствие регулируемого выпаса и естественных копытных животных, а также повсеместная распашка в тех же 60-х годах выше урочища – привела, к тому – что начался сильнейший эрозионный смыв и ни тебе урожая, ни реликтового папоротника. Как результат - толчок для активного роста лесной растительности на Вороновом камне – и как следствие сильную затененность. что там не то что папоротник не растет – а даже более устойчивые и распространенные виды фрагментарно.

а вот собственно оцифрованные образцы гербария из депозитария живых систем https://plant.depo.msu.ru/?d=p

1939 год – р. Варгол известковый обрыв , северный склон в расщелине (Уб. Хамовской мельницы)

1955 год расщелина в известняковой скале р. Воргол

1964 год – урочище Воронов камень известняковая скала на правом берегу р. Воргол в окрестностях с. Рябинки

Безусловно - все это очень интересный пазл -учитывая, что и территория за XX век меняла три раза свою принадлежность к областям (что осложняет работу с архивами) , и село Рябински - до конца XIX века было - Ребинками, а во владении купца Хамова мельница была с 1913 по 1918 год, а более известна как мельница купца Талдыкина. Так, что уважаемые ботаники огромная просьба от будущих исследователей - очень внимательно относиться к пространственным данным заполняя этикетки.

В Московском зоопарке поселились снежные барсы

Последние полгода пара снежных барсов – самец и самка – осваивала новый, скрытый от посетителей, суперсовременный вольерный комплекс в самом сердце Московского зоопарка. Теперь посетители смогут полюбоваться величественными и скрытными горными кошками: вчера вольер с барсами наконец открыли.

4 июня в Московском зоопарке открылась экспозиция «Снежные барсы». Она представляет собой просторный многоярусный комплекс вольеров (600 квадратных метров уличная часть, около 100 – внутренние вольеры), где поселились два ирбиса — эти дикие кошки считаются одними из самых скрытных на планете. В вольере, разделенном на две части, обитает самка Дайна, которая прибыла в Россию из Франции, и самец Унцик — он приехал из Чехии.

Вообще-то снежные барсы в Московском зоопарке живут уже не первый год, просто оба новосёла раньше обитали в филиале Московского зоопарка под Волоколамском – в Центре воспроизводства редких видов животных. В Московский зоопарк они перебрались примерно полгода назад, но всё это время посетители даже не подозревали, что в столице живут два барса: весь просторный вольер был замаскирован и закрыт плёнкой.

За полгода барсы освоились на новом месте, привыкли к незнакомым запахам, к гулу многочисленных посетителей — и теперь готовы встретиться с посетителями зоопарка «лицом к лицу».

Правда, чтобы увидеть хотя бы одного из барсов, придется запастись терпением и понадеяться на свое острое зрение. Ирбисов не зря называют призраками гор, они – прирождённые специалисты по маскировке. А многоуровневый вольер, который имитирует участок горного хребта где-нибудь на Алтае, для маскировки как раз отлично подходит: здесь можно затеряться в траве, слиться с камнями или вообще забраться на самый верхний ярус (такой есть в большинстве «кошачьих» вольеров зоопарка) — сетчатый помост, где барсы могут разлечься незамеченными прямо над головами посетителей и созерцать всё происходящее с высоты.

Кстати, многие растения в вольере – съедобные и посажены специально для разнообразия летнего рациона ирбисов. Также здесь есть горный ручей, который стекает с высоты по череде горных уступов и заканчивается небольшим бассейном с прохладной водой.

«Снежные барсы довольно скрытные животные, поэтому на территории вольера предусмотрено множество укрытий: грот, валуны, пещеры, двуярусный бревенчатый помост. Значительная часть ограждения закрыта досками, в которых есть небольшие окошки-подглядки. Такой обзор позволяет животным чувствовать себя в большей безопасности, вследствие чего им комфортнее проявлять природное поведение», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Во время церемонии открытия новой экспозиции Светлана Акулова рассказала немного о пятнистых подопечных зоопарка. По отзывам зоологов, это очень «интеллигентные» кошки без малейшей агрессии. Унцику и Дайне нравятся ветеринарные тренинги. А ещё, как и любые кошки, они любят коробки – особенно когда служители прячут туда всякую вкуснятину, которую приходится старательно доставать.

Вольер спроектирован для комфортного проживания нескольких снежных барсов одновременно – в перспективе здесь с комфортом смогут расположиться не только самец и самка, но и их детёныши. Здесь оборудованы специальные места, где Дайна сможет воспитывать потомство, если оно появится.

Интересный факт

Снежный барс (Panthera uncia) – самая высокогорная кошка в мире, обитающая на высотах от 1500 до 6000 метров над уровнем моря. Эти хищники идеально приспособлены к жизни в суровом климате высокогорья: широкие лапы-снегоступы облегчают передвижение по насту зимой, длинный пушистый хвост помогает балансировать и менять направление движения прямо в прыжке, а заодно согревает лапы и нос в лютые морозы, длинный и густой мех защищает от низких температур.

Идейным вдохновителем, инициатором и одним из организаторов строительства вольера стал Председатель Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис»" Али Муссаевич Узденов. Он выступает опекуном Унцика и Дайны, обитающих теперь в Московском зоопарке, и приехал на открытие нового вольера. Также на церемонии присутствовал министр культуры Москвы Алексей Фурсин.

Также у одного из входов в Московский зоопарк появился новый многофункциональный просветительский стенд, посвященный снежным барсам.

В 2024 году Союзом зоопарков и аквариумов России и Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов принята Программа по сохранению снежных барсов.

В рамках этой программы подписаны Соглашения о сотрудничестве с национальным парком «Сайлюгемский», Саяно-Шушенским заповедником, Алтайским биосферным заповедником и национальным парком «Тункинский».

Московский зоопарк вносит свой вклад в дело изучения и сохранения этого вида, крайне труднодоступного для исследований в природе.

Источник Источник

Редкие тигрята в китайском сафари-парке

Китай, провинция Гуандун.

Белый тигрёнок изучает публику в сафари-парке Чимелонг в Гуанчжоу. Сотрудники парка занимаются разведением редких представителей животного мира Азии, которым грозит вымирание в дикой природе.

В Лондонском зоопарке дали имена суматранским тигрятам

Великобритания, Лондон.

В Лондонском зоопарке дали имена трём детёнышам суматранского тигра, которые появились на свет в июне. Юную самку назвали Инкой, а два самца получили имена Зак и Криспин. Возможность придумать имена для тигрят была разыграна на специальном аукционе в сентябре.

Сотрудники зоопарка отметили, что тигрята редкого подвида тигра уже проявляют себя, демонстрируя индивидуальные черты поведения. Так, Инка решительно защищает свою еду от братьев, Криспина можно назвать тихоней, который держится поближе к матери, а самый крупный Зак любит играть с сестрой, оттачивая охотничьи навыки.

В дикой природе суматранские тигры находятся на грани вымирания, поэтому в зоопарках стараются разводить этих хищников для сохранения вида.

Продолжение поста «В Приморье спасли детеныша леопарда»6

«После медосмотра котёнка вернули в вольер. И сейчас мы отчётливо видим, что хромота больше не проявляется – с юным леопардом-самцом всё в порядке, он резво и свободно двигается, лазает по деревьям. Для поддержки вместе с подкормкой ему будут предоставляться специальные биодобавки, обогащенные кальцием – для ещё более крепких костей здорового и активного хищника», – отметил Виктор Кузьменко, председатель правления Центра «Тигр».

Сразу 9 стран выпустили марки с тигром

9 СТРАН АРЕАЛА ТИГРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОМ ВЫПУСКЕ ПОЧТОВЫХ МАРОК КО II МЕЖДУНАРОДНОМУ ФОРУМУ ПО СОХРАНЕНИЮ ТИГРА.

Совместный выпуск двумя и более странами почтовых марок, блоков, конвертов или другого филателистического материала на одну общую тему — значимое филателистическое событие. «Тигриный форум» смог объединить почты сразу 9 стран.

Инициатором совместного выпуска стала Россия. В подготовке мероприятия принимали участие Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации и АО «Марка».

5 сентября на церемонии открытия II Международного форума по сохранению тигра высокие гости погасили почтовую марку и конверт, выпущенные в России. В церемонии приняли участие министр юстиции России Константин Чуйченко, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Союз Мьянма Кхин Маун Йи и генеральный директор Почты России Максим Акимов.

На церемонии были продемонстрированы марки, вышедшие в обращение в других странах ареала тигра. Помимо России, марку, посвященную II Международному форуму по сохранению тигра, выпустили: Королевство Камбоджа, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Социалистическая Республика Вьетнам, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Республика Союз Мьянма, Республика Индия.

«Совместный выпуск почтовых марок сразу 9 странами ареала тигра символичен и доказывает, что страны редкого хищника могут успешно договариваться между собой ради общей цели, — сказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

— Это именно то, о чем много говорилось на форуме: для сохранения мировой популяции тигра нам необходимо сотрудничать и развивать необходимые для этого механизмы».

Продолжение поста «В Приморье спасли детеныша леопарда»6

Дальневосточный леопард Leo 260M прошёл плановый медицинской осмотр, к ходе которого специалисты оценили общее состояние животного, взяли анализ крови, произвели все необходимые замеры. Котёнок весит уже более 11,5 кг, хотя при поступлении в Центр "Тигр" его вес был всего 4,5 кг.

«Клинически животное здорово, показывает хорошее самочувствие и находится в прекрасной физической форме, – подчеркнул Виктор Кузьменко, председатель правления МРОО «Центр «Тигр».

– Сейчас он успешно охотится на кроликов. Пока противопоказаний к выпуску в дикую природу нет – у него все получается на «отлично».

После медосмотра юный леопард был возвращён в вольер, и за ним продолжается удалённое наблюдение.

Крошка-леопард уже отошёл от наркоза, всё отлично! Продолжает изучать окружающий мир.