Как обменивать мелочь на купюры в автомате по продаже билетов?

скопил я дома кучу мелочи

1000 рублей с копейками набралось монетами от 50 копеек до 10 рублей

Решил их обменять в автомате на вокзале.

Итак план

Подхожу к автомату,смотрю список станций и платформ,выбираю самый дорогой билет-выберем 279 рублей. Ок.

Кидаю мелочь в приёмник.И как только сумма достигла 143 рубля,причем оставшиеся 43 были у меня монетами по 50 копеек и рублю-сразу нажимаю "Отмена Операции" и деньги обратно я получаю внесенные деньги вв виде купюры "100 рублей",четырех монет по 10 рублей и одна монета 2 рубля и 1 рубль.

Решил проделать дальше-

В итоге имею 8 купюр по 100 рублей и одна купюра 200.(видимо в автомате только одна купюра-двухсотка была).

А из монет у меня осталось 45 рублей.

Теперь ищу 5 рублей,чтоб обменять 50 рублей мелочью на 50 рублей бумажных.

Все купюры впоследствие зачислил в банкомате на карту Сбера

Объявление в подъезде

Зум

Привет всем, открытие было сделано года два назад

Сфоткано на 5 айфон, с линзой, потому и качество особо не очень

Натрись можно найти на самом длинном хвостике, кстати немного на второй фотке видно, ну а в целом фото юбилейной соточки

Т-4."Сотка" не нужная никому.

Единственный сохранившийся экземпляр этого самолета является украшением музея ВВС в Монино, вызывая у посетителей законное восхищение возможностями советской авиационной промышленности и одновременное чувство сожаления о том, что столь совершенное творение человеческого интеллекта и рук осталось невостребованным, не нашло продолжения в серийных экземплярах.

Морские сражения Второй мировой войны четко показали высочайшую эффективность авианесущих кораблей. Они отодвинули на второй план линкоры и стали настоящими «хозяевами океанов». Авианосные ударные группы (АУГ) позволяют в кратчайший срок концентрировать значительные силы в любой точке Мирового океана. На долгие годы АУГ стали основной силой ударной американского военного флота.

Советский Союз не мог адекватно противостоять этой американской военно-морской мощи, экономика СССР была просто не в состоянии позволить себе такие траты. Поэтому Советскому Союзу было жизненно важно найти эффективное и сравнительно недорогое средство борьбы с авианосцами США.

Работы по созданию перспективного ударно-разведывательного комплекса начались в ОКБ П.О. Сухого в 1962 г., что само по себе явилось достаточно неожиданным, так как Н.С. Хрущев, находившийся тогда во главе страны, был убежденным противником стратегической пилотируемой авиации, отдавая предпочтение баллистическим ракетам. Как следствие этого в 1960 г. прекратило свое существование ОКБ В.М. Мясищева – один из ведущих коллективов, специализирующийся на стратегических ударных самолетах (были закрыты работы по программам сверхзвуковых бомбардировщиков и ракетоносцев М-50, М-52 и М- 56, а также сверхзвуковых пассажирских самолетов); несколько раньше, в 1956 г., «ушел» из бомбардировочной авиации другой ведущий создатель ударных самолетов, С.В. Ильюшин (последним бомбардировщиком, созданным в возглавляемом им ОКБ, стал сверхзвуковой Ил-54, совершивший первый полет в 1955 г., но так и оставшийся в двух опытных экземплярах). На правительственных совещаниях по вопросам оборонного строительства высказывались соображения о полном отказе от пилотируемых бомбардировщиков.

Сходная картина наблюдалась и у США, где благодаря усилиям «авиафоба» Р. Макнамары, занимавшего пост министра обороны в правительстве Д. Кеннеди, в 1959 г. были прекращены работы по созданию перспективного межконтинентального бомбардировщика Норт Америкэн В-70 «Валькирия» (правда, в 1960 г. работы над «Валькирией» были возобновлены, но самолет был переклассифицирован из бомбардировщика в экспериментальную машину).

К разработке самолета ОКБ П.О. Сухого, получившего обозначение Т-4 или «изделие 100», были привлечены многочисленные научные коллективы, ОКБ и заводы. Рассматривалось более 30 вариантов аэродинамических и конструктивных компоновок, осуществлены фундаментальные расчетно-экспериментальные исследования в области аэродинамики в диапазоне чисел М до 3,5, а также в области до М=10, проведен большой объем испытаний в АДТ ЦАГИ и СибНИА.

Разведчик-бомбардировщик предназначался для поиска и поражения морских целей, в первую очередь авианосных ударных групп. Для успешного решения этой задачи в условиях всех прогнозируемых усовершенствований натовских средств ПВО требовалась машина, обладавшая большой сверхзвуковой скоростью (3000- 3200 км/ч) и потолком, превышающим 20 км (чем выше потолок, тем дальше радиогоризонт бортовой РЛС, кроме того, большие скорость и высота полета самолета-носителя увеличивают энергию ракет, способствуя достижению большей дальности пуска). Без ПТБ практическая дальность самолета должна была составлять 6000 км. Кроме ракетного вооружения, разведчик-бомбардировщик должен был поражать стратегические наземные цели свободнопадающими (в том числе и ядерными) бомбами. В качестве силовой установки первоначально рассматривались четыре двигателя Р15-БФ-300 или РД1-1715 (4 x 15 000 кгс).

Неоднозначно проект ОКБ П.О. Сухого был встречен и в министерстве, где высказывались сомнения в возможности реализации заявленных требований (в частности, достижения крейсерской скорости, соответствующей М=3). Вызывал настороженность и ряд технических новинок, заложенных в конструкцию самолета, в частности электродистанционная система управления, впервые в мире создававшаяся для серийной машины (первый американский самолет с ЭДСУ истребитель Дженерал Дайнэмикс F-16 был создан в 1974 г., на два года позже «сотки»).

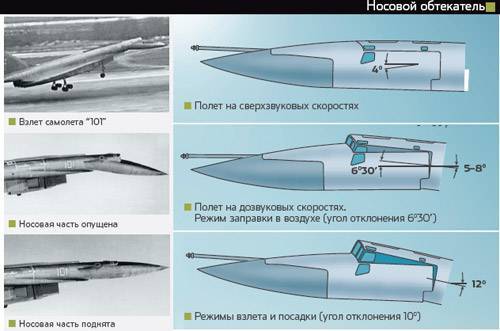

Особенностью компоновки кабины является отсутствие традиционного фонаря. Специфическая конфигурация носовой части центроплана, в которой располагается кабина экипажа, позволяет обеспечить обзор вперед и вбок на крейсерских режимах. Для улучшения обзора вперед-вниз планировалось применить специальные створки, обеспечивающие дополнительный обзор на режимах взлета и посадки.

Экипаж должен был работать в скафандрах, обеспечивающих полет в случае разгерметизации кабины.

По замыслу П.О. Сухого, «сотка» должна была стать лишь первым самолетом в семействе стратегических машин, работа над которыми развернулась в ОКБ. В 1967-69 гг. велись работы по проекту дальнего разведчика- бомбардировщика Т-4М с крылом изменяемой геометрии, имеющего межконтинентальную дальность. Боевой потенциал этой машины по сравнению с исходным Т-4 предполагалось расширить за счет увеличения дальности полета на дозвуковой скорости, улучшения ВПХ и расширения состава вооружения. Самолет предполагалось в значительной степени унифицировать с Т-4 (сохранялась силовая установка, ряд бортовых систем и оборудования).

В декабре 1966 г. ОКБ предъявило заказчику макет самолета Т-4 (имел длину 43,7 м, размах крыла 22,0 м и площадь крыла 291 м2 ). В 1966-68 гг. было проведено рабочее проектирование разведчика-бомбардировщика. Постройка первого опытного самолета на Тушинском машиностроительном заводе началось в 1969 г., а 30 декабря 1971 г. опытный самолет «101» был доставлен на летно-доводочную базу в Жуковском.

Впервые самолет поднялся в воздух 22 августа 1972 г. (дата полета неоднократно переносилась из-за плохой видимости, вызванной многочисленными торфяными и лесными пожарами, плотно закрывшими небо Центральной и Северо-Восточной России дымкой). Самолет пилотировал летчик-испытатель B.C. Ильюшин, во второй кабине находился штурман-испытатель Н.Е. Алферов. За организацию и проведение испытаний отвечал ведущий инженер А.С. Титов. По октябрь 1974 г. Т-4 выполнил девять испытательных полетов, в которых была достигнута скорость, соответствующая М=1,28, и высота 12 100 м. Как писал B.C. Ильюшин, самолет был прост в пилотировании, имел хорошую устойчивость и управляемость. Каких-либо серьезных осложнений не возникало. Однако в титановых лонжеронах крыла были выявлены трещины, что потребовало проведения ремонтных работ (места концентраций трещин рассверливались). На втором опытном самолете были применены новые, более вязкие и пластичные сплавы, что в принципе устраняло проблему трещин.

ЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ. Максимальная скорость горизонтального полета 3200 км/ч; крейсерская скорость горизонтального полета 3000 км/ч; практическая дальность полета 6000 км; перегоночная дальность 7000 км; практический потолок (расчетный) 25 000-30 000 м; длина разбега 950-1050 м; длина пробега с тормозным парашютом 800-900 м.

Размеры отсеков вооружения позволяют осуществить внутреннюю подвеску нормальной боевой загрузки во всех вариантах вооружения (до 9000 кг) и до 36 000 кг авиационных бомб.

В октябре 1974 г. летные испытания «сотки» приостановили, а сам самолет вскоре был переведен с территории ТМЗ в ЛИИДБ ОКБ А.Н. Туполева. Вскоре прекратились и работы по изготовлению оснастки для серийного выпуска бомбардировщика на Казанском авиационном заводе, который к тому времени уже освоил производство основного «конкурента» Т-4 – туполевского бомбардировщика Ту-22М.

В 1982 г. изделие «100» было перевезено на свою последнюю, вечную стоянку – в музей ВВС в Монино. Два других недостроенных экземпляра Т-4 разобрали на металл (часть деталей самолета «102» была передана в МАИ в качестве наглядных пособий).

«Сотку» без всякого преувеличения можно назвать уникальной машиной: в период работы над этим проектом были зарегистрированы около 600 изобретений. То есть, большая часть узлов и элементов конструкции самолета были придуманы ее создателями. Ни до, ни после в СССР не было самолета, в котором было воплощено такое количество новаторских идей. Этот самолет сразу же получил неофициальное прозвище «убийца авианосцев».

Несмотря на это, Т-4 так и не пошел в серию, хотя на этот проект были потрачены гигантские средства. Причиной этому стали не технические недоработки ее создателей, а подковёрные игры в верхушке советского ВПК.Опытную партию самолетов Т-4 собирали на Тушинском машиностроительном заводе, но потянуть серийное производство такой необычной и сложной машины это предприятие не могло. Поэтому было принято решение запустить машину в серию на Казанском авиазаводе. Однако это был завод Туполева, его основная производственная база, и позволить потерять ее он не мог.Туполев пользовался поддержкой министра авиационной промышленности Петра Дементьева. Вот тут-то Сухому и припомнили его несговорчивость во время конкурса. Казанский авиазавод был быстро перепрофилирован под выпуск Ту-22М, и производство Т-4 на нем так и не было начато. Сухому обещали переоборудовать Тушинский машиностроительный завод под выпуск его машины, но позже на нем стали выпускать крылья для истребителя МиГ-23. «Сотка» так и осталась без завода.

Только вот на момент закрытия темы самолет уже не мог бы решить свою основную задачу — прорыв противовоздушной обороны авианосного ордера и уничтожение авианосца. Как, впрочем, не смогли этого решить ни советские подводные лодки со сверхскоростными торпедами «Шквал» и крылатыми ракетами, ни атомные ракетные крейсеры. С другой стороны, пришедший ему на смену сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в современных войнах тоже оказался не нужен. Сожрав при этом не меньшее количество денежных средств.