Северо-восточное побережье Приморья с годами приобретает всё большую популярность среди туристов, уставших от скучного времяпровождения на пляже и ищущих чего-то для души. Поездка в Терней – это море впечатлений, красивая природа, множество достопримечательностей и богатая история, окутанная легендами.

До 70-х годов двадцатого столетия северные районы Приморья, в том числе и Тернейский район, на археологических картах значились как земля неизвестная. Лишь в 1975 году началось комплексное изучение этой территории, которое позволило развеять сомнения о времени первых поселений на территории Тернейского района.

От Духовских озер до реки Самарга располагались древние поселки. Самое раннее поселение найдено в районе р Джигитовки и относится, по видимому, к эпохе мезолита (8-10 тыс. лет назад). Обитатели его еще не знали керамики, пользовались кремневыми ножами, скобелями. Комплекс разновременных стоянок каменного, бронзового, железного веков обнаружены в районе озера Благодатного. Обитатели неолитического поселка, возраст которого около 5 тыс. лет, умели изготовлять превосходную керамику, покрытую красной краской, пользовались украшениями из нефрита, отлично знали свойства камня, выделывая из него наконечники стрел, ножи, проколки.

Не менее оживленным в древности был пос.Терней. Здесь непрерывно жили охотники каменного века (район Швырка, (аэропорт), рыбаки железного века (район п. Пионерского), воины-скотоводы государства Бохай и Золотой империи чжурчьжэней – предков современных нанайцев, удэгейцев, орочей.

Остатки крепости чжурчьжэней сохранились недалеко от Тернея. Крепостные стены были сделаны в виде спирали, для того чтобы в случае нападения врага, защитники крепости пускали вниз по спирали огромные камни, которые сметали все на своем пути.

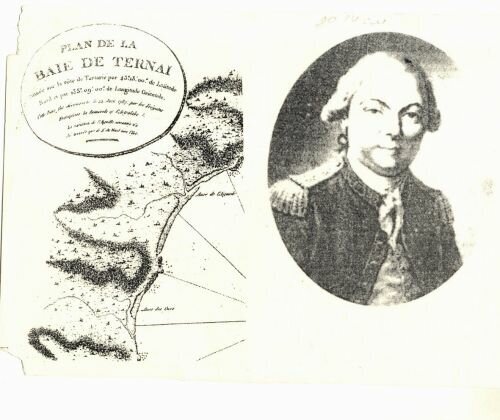

Своим красивым названием Терней обязан французскому мореплавателю, графу Шарль-Луи д,Аршак, Шевалье де Тернею. Кто же назвал это место именем французского мореплавателя? Давайте будем разбираться...

Бухта Терней была открыта в июле 1787 года знаменитым французским мореплавателем Жаном Франсуа Лаперузом. Спустя два года после отплытия из Франции, парусники “Буссоль” и “Астролябия” под командованием Лаперуза пересекли Японское море с юга от острова Йессо (ныне остров Хоккайдо) на северо-запад. Частые густые туманы не давали фрегатам близко подойти к берегу. Наконец, погода стала благоприятствовать путешественникам, и Лаперуз направил корабли в обширный залив. Этот залив он назвал Тернеем.

Едва якоря коснулись дна залива Терней, моряки вытащили удочки и за несколько минут поймали дюжину крупной трески, чем были приятно поражены. Лаперуз тут же дал команду “закрыть доступ к солонине” и перейти на питание свежей рыбой.

“Каждая из пяти бухточек, - писал Лаперуз, - имела удобное место лова рыбы неводом и ручьи, в устьях которых французы расположили кухни. Рыбе достаточно было сделать один прыжок из моря, чтобы оказаться в матросском котелке. Мы ловили треску, форель, сельдь, камбалу, лососей…”

Природа на берегу залива Терней вызывала у Лаперуза и его спутников восхищение: даже самая прекрасная весна во Франции не могла сравниться с такими сочными тонами зелени, какие они увидели здесь.

“Вершины гор, - описывал Лаперуз, - покрывал сосновый лес. Ниже рос дубняк, и по мере приближения к морю деревья становились тоньше и ниже. По берегам ручьев росли ивы, березы, клены, на лесных опушках – орешник, цвели яблони и боярышник”.

На берегах залива французы не встретили ни одной живой души, хотя на каждом шагу натыкались на следы жизнедеятельности человека: деревья, срубленные острыми инструментами; остатки кострищ, разбросанные шалаши из веток… Путешественники сделали вывод, что тартары приходят к берегу моря в сезон охоты и ловли рыбы. В основном же аборигены живут в глубине континента. Наверняка местные жители наблюдали за пришельцами, ничем не выдавая своего присутствия.

Еще они нашли могилу, в которой было захоронено два человека. На головах у них были шапочки из тафты. Тела завернуты в медвежьи шкуры, пояса выделаны из кожи, а к ним прикреплены китайские (так во всяком случае утверждает Лаперуз) монеты, а также украшения из меди… В могиле лежал железный топор и нож, деревянная ложка, расческа, небольшая сумка из нанки наполненная рисом. Взяв часть предметов в качестве образцов быта местных жителей, путешественники привели могилу в порядок.

Зарыв на берегу одной из бухт залива Терней сосуд с металлическими пластинами с выгравированными на них названиями кораблей, датой стоянки, подняли паруса, и ушли в сторону Сахалина.

Как до нас дошли эти сведения?

Во время стоянки в Петропавловске Лаперуз передал свой путевой дневник и часть собранных коллекций некоему Бартоламео Лессепсу – участнику экспедиции, сыну французского консула в Петербурге, и велел ему сушей добираться до Парижа. Долог и труден был путь Лессепса, но он благополучно добрался до родины. Благодаря Лессепсу и дневникам Лаперуза, который он сохранил, мир узнал о плавании “Буссоли” и “Астролябии”, открытиях экспедиции, названиях, которыми окрестил Лаперуз безымянные бухты, в том числе бухту Терней. Ведь корабли Лаперуза во Францию не вернулись. Лессепс – единственный из участников экспедиции, которому было суждено остаться в живых.

Лаперуз и его товарищи по последнему путешествию, погибшие в Тихом океане от “любви к наукам”, близки тернейцам как “пионеры”, ступившие на их берег. И в Тернее, в 1997 году, во дворе школы поставили небольшой памятник в память об экспедиции Лаперуза.

Откуда появилось название Терней, сами тернейцы узнали совсем недавно. Легенд об этом ходило много. Считали, что Терней – название китайское. Потом говорили, что орочонское, и что в переводе означает “долина смерти”. Потом появилась более точная версия, наконец-то связанная с Лаперузом. Якобы, с ним плавал лейтенант Терней, он умер, и его похоронили где-то на берегу залива, который и назвали в память умершего.

Краевед Е.Н.Суворов, разыскивая настоящее месторасположение залива Терней, решил и другую задачу: почему Лаперуз назвал бухту именем Тернея. Он ознакомился с книгой де Лангеля “Трагическое путешествие…” и узнал, что де Терней был первым наставником Лаперуза.

Под флагом де Тернея Лаперуз прошел военно-морскую школу от гардемарина до лейтенанта. Став адмиралом, потомок рыцарей, шевалье Шарль д, Арсак де Терней прославил своё родовое имя крупными победами французского флота.

В честь своего учителя и назвал Лаперуз открытый им залив. Сегодня имя Тернея осталось только в названии посёлка.

Спустя 87 лет после плавания Лаперуза, к берегам Татарского пролива была направлена экспедиция под командованием Логгина Александровича Большева.

Топографы этой экспедиции закрыли последнее “белое пятно” на карте северо - восточного побережья Японского моря, ориентировавшись на карты, созданные, не без ошибок, западноевропейскими специалистами. Они отсняли берег на протяжении 1096 вёрст и, где это было возможно, до 16 вёрст вглубь материка; описали 500 рек, включая крупные нижние притоки, нашли проявления таких полезных ископаемых как золото, свинец, серебро, железо, медь, каменный уголь.

Одним из важнейших результатов экспедиции Большева явились обнаруженные по долинам рек селения аборигенов. Топографы встретили временные и постоянные поселения, большей частью, удэгейцев, в меньшей – китайцев – отходников. Исследователи собрали богатый материал по культуре, быту и обычаям местных жителей. Топограф экспедиции подпоручик А.П. Егоров был первым “цивилизованным” человеком, посетившим и описавшим низовья реки Санхобе (ныне Серебрянки), где впоследствии вырос посёлок Терней. Он же первым прошел и нанес на карту береговой участок между заливами Тавайза (м.Русский) и Пластун с Духовскими озёрами. Сведениями экспедиции Л.А.Большева пользовались в России более 30 лет, пока их основательно не обновили и не дополнили В.К. Арсеньев и другие исследователи. Именами участников экспедиции в Тернейском районе названы сопки, реки, мысы. В 1999 году в парковой зоне посёлка Терней был открыт памятник в честь участников экспедиции Л.А. Большева.

Экспедиции В.К. Арсеньева

Что представлял собой посёлок Терней в начале XX века можно узнать из дневников В.К. Арсеньева, который исходил вдоль и поперёк весь Приморский край, написав книги о своих путешествиях. Позднее были напечатаны и его путевые дневники.

Первая экспедиция В.К. Арсеньева по восточным склонам Сихотэ-Алиня состоялась в 1906 году и длилась полгода. Вёл отряд гольд Дерсу Узала. Путь отряда к Тернею лежал через Пластун, Джигит, Благодатное. В Пластуне путешественники наткнулись на большую шайку китайских хунхузов. Дело могло бы кончиться очень плохо, если бы не Дерсу Узала, который, отстреливаясь, увёл хунхузов в другую сторону.

На реке Йодзыхе (Джигитовка) отряд Арсеньева повстречался с отрядом охотников, которыми командовал китайский старшина Чжан-Бао , живший в Тернее. Он разыскивал хунхузов, приплывших в Пластун грабить шаланды.

Арсеньев в своих дневниках очень уважительно отзывался о Чжан-Бао. Вот как он его описывал: “Мне не приходилось встречать человека, в котором так совмещались бы серьёзность, добродушие, энергия, рассудительность, настойчивость и таланты дипломата”.

Во всём районе Чжан-Бао считался самой авторитетной личностью. И китайцы, и тазы обращались к нему за советами. Он часто заступался за обиженных, и поэтому у него было много тайных врагов. Особо он был непримирим к хунхузам, своими преследованиями он навёл на них столько страха, что они дальше реки Йодзыхе (Джигитовка) заходить не решались. Его штаб-квартира была в Тернее. И со всего побережья, южного и северного, в эту “квартиру” стекалась информация, и Чжан-Бао был в курсе всех событий. Таким был первый “мэр” Тернея.

Дерсу Узала вёл отряд тропой, по которой ныне расположена дорога на Терней.

В Тернее Арсеньев прожил дней 20, расположившись в одной из фанз так называемого "китайского посёлка". Посёлок насчитывал 38 фанз, в которых проживало 233 человека. В другом посёлке, дальше от моря (ориентировочно нынешний микрорайон Дубки), жили тазы. Тазовских фанз было 14, в них насчитывалось 72 мужчины, 54 женщины и 89 детей.

Арсеньев пишет: “Положение местных тазов весьма тяжёлое. Они имеют совершенно забитый и угнетённый вид. Я стал, было их расспрашивать, но они испугались чего-то, пошептались между собой и под каким-то предлогом удалились. Очевидно, они боялись китайцев. Если кто-либо из них посмеет жаловаться русским властям или рассказывать о том, что происходит в долине Санхобе, (ныне р. Серебрянка в п. Терней), того ждёт ужасное наказание: утопят в реке или закопают живым в землю”.

В своих записях он также сообщает, что лет 30 назад здесь свирепствовала оспа, которая опустошила тазовское поселение. Китайцы выволакивали трупы крючьями из фанз и сжигали на кострах. Причём, часто вместе с мёртвыми сжигались и больные.

Тазы говорили по-китайски, хлебопашествовали, одевались одинаково, искусно владели ножами.

По наблюдениям Арсеньева, китайцы не очень-то были ласковы к русским, смотрели на них как на пришельцев. На следующий год Арсеньев организовал ещё одну экспедицию в этот район, в Тернее он пробыл всего три дня.

Заселение Тернея. Война 1914 года

Тернейский район стал заселяться только в конце ХIХ века. В основном это были бежавшие с Сахалина каторжные ссыльные и старообрядцы. Активное заселение началось только в 1906-1907 годах, после окончания русско-японской войны.

Первыми были трое солдат, артиллеристы, все из одной батареи. До русско-японской войны жили под Нижним Новгородом, на землях помещика, царского “чёрного” адмирала Рожественского, проигравшего Цусимское сражение. Бомбардир Елисеев, ездовой Дарников, наводчик Андронов. Во Владивостоке агент по переселению заверил их, что если они перезимуют и останутся в бухте Терней на жительство, то каждый получит на обзаведение по 50 целковых, а пока при отъезде им выдали такую же сумму, но натурой - 2 лошади, 2 коровы, 3 поросёнка, 6 куриц и одного петуха, 3 ружья, а остальное от суммы якобы уплачено авансом за шаланду. Кто знает, как бы сложилась их жизнь, не встреть они пришедшую на зимнюю рыбалку семью орочей. Между ними завязалась дружба, что и помогло им перезимовать. На следующий год они перевезли в Терней свои многочисленные семьи.

Переселенцы с великим трудом и мучениями продолжали прибывать в Терней. Приезжали в основном безземельные, многосемейные крестьяне из центральных областей России. Ехали от нужды, от беспросветного батрачества, голода, безземелья. Переселение на край света для них было маленькой надеждой на лучшую долю, чем была им уготована на Родине. Воля, нетронутая, незанятая земля тянули мужиков в эту глухомань.

Добирались из Владивостока редкими нерегулярными рейсами пароходов, а больше рыболовецкими шаландами, которые шли до Тернея полтора-два месяца.

По рассказам старожилов, никто из переселенцев не вернулся назад на Родину, они прочно пускали корни на новом месте, рожали детей, обустраивались. Их потомки по сей день живут в Тернейском районе: Булатовы, Куриленко, Куклины, Поляковы, Лабецкие, Деревнины, Чернаковы, Гаврины, Сорокины, Горбуновы, Голенковы.

В сентябре 1908 года было отпраздновано первое новоселье в пятистенной избе, куда перебралось многочисленное семейство Григория Андреевича Елисеева.

Потому сентябрь 1908 года принято считать официальным днём рождения Тернея.

Но не все стали селиться в Тернее, некоторые сразу же уходили на юг или север, выбирали место на жительство там.

Несколько семей обосновались у озера Благодати (ныне Благодатное), другие, напротив, шли на север, в удобных местах ставили избы. Так образовалось село Русское. Третьи уходили в глубь тайги, подальше от моря. Например, семья Деревниных, Чернаковых ушли километров за 15 вверх по реке Серебрянке и остановились у ничем не приметной маленькой речушки. Деревня стала называться Чернаковка.

В 1910 году в Терней стали прибывать люди другого склада, не дальние переселенцы, а главным образом из Владивостока, Никольск-Уссурийска. Это были “тёртые калачи”, поднаторевшие на торговле опиумом, перепродаже женьшеня, пантов, пушнины.

Но селиться рядом с голытьбой они не стали, облюбовали себе место на левом берегу реки Серебрянки.

Первую торговую лавку открыл купец Отрашкевич. В лавке продавались керосин, спирт, сахар, соль и др. Но цены… не дай Бог! Купец был сговорчивый. Нет денег? Бери в долг. Отдашь соболями. И весь сказ. И через несколько лет вся деревня у него была в неоплатном долгу. Купец поставил маслобойку, а затем и водяную мельницу.

Основным занятием жителей была охота, рыбалка, а несколько позже лесозаготовка. У всех были огороды, обязательно сеяли зерновые: рожь, пшеницу, ячмень, гречиху, овёс.

Административно Терней относился тогда к Ольгинскому району. Но, как таковой, власти не было. Все вопросы решались “миром”, на сходках. Однако, подобное “самоуправление” не слишком-то нравилось духовенству. Оно было обеспокоено тем, что на селе нет церкви. Мужики и бабы ходят с некрещеными лбами, не исповедуются, родившиеся на новом месте дети не крещены.

Старожилы рассказывали, что в то время был такой протоиерей Владивостокской церкви, Григмунт, и когда жители захотели построить церковь, Григмунт сказал, что жертвует на строительство храма 50 рублей, а за это чтобы назвали деревню его именем – Григмунтовкой.

Житель Тернея Е.А.Суворов, действительный член Русского географического общества, поднял архивы и выяснил, что на самом деле была такая деревня Грингмутовка. Располагалась она по соседству с существовавшей деревней Терней. В переписи населённых и жилых мест Приморской области за 1915 год указывалось, что в Грингмутовке жило 169 человек. Удалось найти ему и карту “переселенческого участка Терней”, вычерченную землемером Назаренко в 1911 г. На ней Грингмутовка обозначена недалеко от устья Санхобе (ныне Серебрянка), на правом берегу, на левом – деревня Терней.

А в постройке церкви действительно участвовал протоиерей, только не владивостокский, а московский, член Святейшего Синода, очень знаменитый в России отец Иоанн Восторгов.

Одна из дальневосточных газет в 1909 году писала: “Общество новосёлов на берегу Тихого океана постановило назвать своё селение Грингмутовским. Оно не только не имеет своего православного храма, но и находится вдали от церкви… Протоиерей Восторгов обратился с воззванием к москвичам на сооружение храма, который грингмутовцы решили назвать в память св. кн. Владимира… по внешним условиям Грингмутовское селение обещает быть многолюдным. Кроме того, в краях Дальнего Востока, этом форпосте русской нации в Азии, мы должны особенно заботиться о поддержании в населении крепкого русского духа”.

Неизвестно, у кого возникла идея назвать село Грингмутовка. Скорее, у самого отца Восторгова, ближайшего сподвижника Грингмута по политической деятельности. В общем, назвали приморскую деревеньку в память общественного российского деятеля, редактора известной в России газеты “Московские ведомости” Владимира Андреевича Грингмута. Именно российская пресса (и в частности “Московские ведомости”) призвала пожертвовать средства на строительство храма. Временная, небольшая была построена из кедра церковь-школа. Воздвижению большого храма им. Князя Владимира помешала первая мировая война.

Война всегда врывается в жизнь общества внезапно, хотя люди и чувствуют её приближение. В далёкий, глухой, полуголодный Терней неизвестно какими путями эта весть дошла зимой 1914 года, и уже весной забрали первых новобранцев. Забирали без медицинской комиссии молодых, не женатых или семейных, но ещё не успевших обзавестись детьми крестьян. Сократилось количество рабочих рук, а после второго и третьего призыва мужиков почти не осталось, кроме, сынов купца Пухарева.

Очень суровой и снежной была зима 1914 года. В тайге погибал копытный зверь, начался падёж домашнего скота. И лето не порадовало. В августе было сильное наводнение, смыло поля, унесло много изб, были жертвы, погиб скот.

Ухудшился и без того невысокий жизненный уровень крестьян. Пароходы почти не приходили. Особенно по весне часто умирали дети. Разрасталось первое тернейское кладбище, чуть подальше теперешней пожарной части.

Радовали редкие, очень редкие письма солдат, они были событием для всей деревни, их зачитывали до дыр, по несколько раз в день ходили бабы к писарю Полякову и просили его прочитать вслух. А войне, казалось, не будет конца.

Об Октябрьской революции в России тернейцы узнали не сразу. Пришедшие с фронта Игнатий Лабецкий, Иван Куклин, Артём и Максим Куриленко и несколько других стали инициаторами создания первого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в Тернее в феврале 1918 года. Тогда же было принято решение переименовать Грингмутовку в Морозовку, в честь революционера Морозова. Сельсовет стал называться Терней – Морозовским.

В марте того же года в Терней прибыл представитель штаба партизанских отрядов Архипов. Он создал партизанский отряд, который был назван “Северный летучий”. В него вошли 42 человека. Командиром отряда был избран Артем Куриленко, комиссаром — Никита Серков.

Четыре года действовал отряд. Его бойцы дважды отражали натиск белогвардейцев в самом Тернее, разгромили банду Степанова в Самарге. Боевые действия велись в районе Тетюхе (город Дальнегорск), во Владимиро-Мономахове, в Ипполитовке. Взорвали колчаковский бронепоезд. Под станцией Ипполитовка погиб командир отряда Артем Куриленко. Командование отрядом было возложено на Якова Куклина. И снова отряд ведет бой в районе Яковлевки, Анучино, Шкотово. Последний бой отряд вел в 1922 году, он совместно с тетюхинцами отражал попытку высадки белогвардейского десанта в бухте озера Благодатного.

В честь Артема Куриленко названо село Артёмово. Улица Ивановская в п. Терней названа в честь Ивана Иванова, его раненого сбросили с парохода в море. Была на левом Тернее улица Алексея Черкасова - первого советского учителя в Тернее. Он погиб под Уссурийском. В разведке, будучи раненым, он был схвачен японцами. Комиссар отряда Никита Серков погиб в реке Серебрянка в Тернее, не успел уйти от пули. Погибли Архипов, Бурмистров, Голенков — всего 16 человек.

После окончания гражданской войны тернейцы жили, по сути, так же, как и до революции. Занимались земледельчеством, охотой, рыбалкой, особенно она стала развиваться с 1924 года, когда появились массовые скопления иваси у берегов района.

30-е годы в истории Тернея

В мае 1932 года постановлением Далькрайисполкома из южной части Совгаваньского района был выделен Тернейский район с центром в поселке Терней-Морозовское.

Свое первоначальное название Терней обрел с образованием Приморского края. За годы своего существования район пережил немало социальных и природных катаклизмов. Начавшиеся коллективизация, раскулачивание подрубили основы жизни, внесли сумятицу, раскол общества, был порушен весь уклад деревенской жизни. Никаких скидок на специфические особенности района, его отдаленность, суровость климата, скудность и малую плодородность земель никто не делал. Главным было – скорее и больше загнать людей в колхозы.

Каждая, даже самая маленькая деревенька, должна была стать колхозной. В 1932-1933 гг.. в Тернейском районе было создано 10 рыболовецких колхозов, и почти каждый из них имел сельхозотделение с полным набором полезных культур, животноводство. За тот же срок было создано 22 чисто сельскохозяйственных колхоза, со средним пахотным клином 60 гектаров. Колхозы-карлики создавались в таких деревнях как Курума, Коэмбе, Чернаковка, Тавайза и многих других, насчитывавших по 10-15 семей, к тому же не имевших пахотных земель, кроме огородов.

Коллективизация в таких деревнях проходила по единой схеме: приезжали один-два уполномоченных, с ними вооруженный отряд солдат-пограничников – “стрелков”, - как их тогда называли. Сгоняли мужиков в большую избу и “разъясняли линию партии”, какая красивая и легкая жизнь их ждет, если они вступят в колхоз, объединят свои хозяйства в единое. Потом велась индивидуальная обработка с требованием подписать заявление о добровольном вступлении в колхоз. Соглашались, подписывали. Да и как не подпишешь, когда перед носом пляшет дуло нагана.

Но были и строптивые, не устрашившиеся угроз и оружия. Их вместе с домашним скарбом грузили на телеги и отправляли на кавасаки в Терней, а оттуда на пароходе во Владивосток. Потом узнавали, что они сосланы на Колыму. С некоторыми поступали “полегче”: отбирали землю, скот, инвентарь, тягло и отпускали. Злоупотребление властью, насилие, издевательства не могли не вызвать ответной реакции в среде крестьян, особенно тех, кто отличался трудолюбием, умел хозяйствовать, а значит и жил зажиточней других. Их-то и окрестили кулаками.

Они в первую очередь, а за ними недовольные коллективизацией крестьяне, перешли к активному вооруженному восстанию. Власть ответила террором. Кхуцинские крестьяне в 1932-1933 годах ответили на него вооруженным восстанием. Взялись за оружие и крестьяне в Джигитовской долине. Неспокойно было и в Самарге.

Восстание в Кхуцине, или как его назвали “кулацко-староверский мятеж”, было жесточайшим образом подавлено. Последний бой произошел в верховьях реки Кхуцин (Максимовки). Окруженные многочисленным отрядом пограничников мятежники не сопротивлялись и их, почти в упор, расстреливали. Оставшаяся горстка живых была отправлена во Владивосток и там казнена. Ходили слухи, что некоторых расстреливали и бросали за борт по пути в город.

После подавления восстания поработали сотрудники НКВД, да так, что практически не осталось никого из родственников или хороших знакомых, друзей участников восстания в Кхуцине и сочувствовавших им джигитовцев и самаргинцев. Это была тактика устрашения, чтобы сломить у народа волю к сопротивлению. Цель была достигнута, коллективизация прошла быстро и успешно завершилась к 1934 году. Но согнанные в колхозы работали так, что через год-другой хозяйства начали разваливаться, их осталось десять.

В Тернее в 1932 был создан колхоз “Голос рыбака”. Основной профиль его экономики — добыча сетями иваси, сельди. Техника — парусные шаланды, и только с 1934 года стали появляться маленькие рыбодобывающие моторные суденышки типа “кавасаки” (по наименованию японской фирмы). В колхозе было сельскохозяйственное отделение, на базе которого впоследствии был создан колхоз “8 Марта”. Рыбаки-колхозники, закончив путину, уходили в тайгу на промысел или шли на лесозаготовки.

В то же время организуется леспромхоз, входивший в систему “Дальлес”, раскинувшей свои леспромхозы от Джигита до Самарги. Эта организация строила жилые дома, лесозаводы и другие производственные объекты.

Резкий скачок в развитии экономики дал Северо-приморский государственный рыбный трест. На его средства были построены: райбольница, средняя школа, районная библиотека, редакция (в 1934 году начала выходить районная газета “Ударник Тернея”), а также большое количество 3-4 квартирных домов, строились пирсы, засольные базы, рыбоучастки, моторно-рыболовецкая станция.

В 1934 началась трансляция радиопередач, вначале хабаровских, а затем из Владивостока и Москвы. Появилась первая киноустановка, “крутившая” немые фильмы.

В 1935 году усилиями К.Г. Абрамова, Ю.А. Салмина, других ученых, местных энтузиастов был создан Сихотэ-Алинский биосферный государственный заповедник.

В 1936-1937 годах 20% населения района составляли корейцы. Они жили преимущественно не в русских посёлках, а отдельными селениями, в фанзах по долинам рек и в маленьких бухточках по берегу моря. Осенью 1937 года всех граждан корейской национальности направили в Казахстан.

После землетрясения 1938 года резко пошла на убыль иваси, сардина. А к началу войны её почти не промышляли. И вновь отток населения. Стали хиреть ранее процветающие рыбокомбинаты, беднеть и нищать рыболовецкие колхозы.

С началом Великой Отечественной войны многие тернейцы ушли на фронт, в селе остались в основном женщины и дети. Работали на сплаве леса, на неводах в море, в конюшнях и на молочных фермах, за плугом и с литовками в руках.

В начале 50-х годов начался подъём экономики района. В 1952 году произошло событие, которое стало определяющим в жизни посёлка. Медков Анатолий Алексеевич, работая секретарём райкома комсомола, написал письмо первому секретарю ЦК КПСС – Маленкову о том, что рыбная промышленность разваливается, люди покидают сёла, пограничному району грозит запустение. Вскоре пришёл ответ, что предприняты меры для дальнейшего развития. Были направлены переселенцы, улучшилось снабжение.

В начале 60-х годов начался сдвиг в экономике. Были объединены три рыболовецких колхоза в один – “Огни”. На базе мелких убыточных колхозов создан один откормочный совхоз с четырьмя отделениями, создан госпромхоз “Тернейский”.

В начале 60-х годов Терней стал приобретать нынешний облик. Заасфальтировали улицы. Началось строительство объектов социально-культурного назначения: больницы, клубы, школы, рыбкоопы, гостиницы (сегодня здесь расположено кафе “Прибой” и налоговая инспекция), развивалось жилищное строительство.

С 1971 по 1978 гг. шло строительство дороги Терней – Пластун. Район получил наземный выход в соседний Дальнегорский район и в краевой центр – город Владивосток. Старательной артелью “Восток” было начато освоение залежей серебра, разведаны полезные ископаемые, главным образом драгоценные металлы.

А потом закрылся откормочный совхоз, закрылся колхоз “Огни”. Резко ухудшилось транспортное сообщение в районе.

Основные занятия жителей посёлка – заготовка и переработка леса, добыча рыбы и морепродуктов, строительство дорог, охота, сельское хозяйство.

Современный посёлок Терней лежит на местности, приравненной к северным территориям. Находится под влиянием умеренного муссонного климата, в холодный период с ноября по март средняя температура воздуха держится в пределах -7 градусов. В тёплый сезон, с июля по сентябрь, - плюс 18-19.

Сегодня Терней – районный центр. Добраться в северный приморский поселок можно на автомобиле, сюда ходит рейсовый автобус и даже летает самолет.

Лично я побывала в Тернее дважды. В первый раз - возвращаясь со сплава по реке Кема в далеком 1991 году, во второй - четыре года назад, в августе 2019, во время летней экологической экспедиции. Вернусь ли еще раз - не знаю. "Зацепил" меня север Приморья, тянет туда.