Где находится пуп Земли

Выражение "пуп земли" относится не только к нашему обыденному лексикону. Им древние обозначали вполне конкретные места на планете.

«Ты смотри-ка, ну прям пуп земли»! Эту фразу часто можно услышать в отношении человека, который считает себя главным во всем. Такого самоуверенного заносчивого типа хочется и назвать как-то пообиднее. И «пупок» для этого самое подходящее слово.

А между тем в древности к пупу относились серьезно и называли центром человеческого тела. Был свой пуп и у Земли. В разных религиях его считали сакральным местом, мифологической серединой мира, источником порядка, чистоты и центром всеобщей гармонии. Вот где пупы Земли располагаются согласно некоторым верованиям.

У древних греков

Самым древним пупом Земли можно назвать тот, что стоит в археологическом музее древнегреческого города Дельфы. Эту местность начали раскапывать еще с конца XIX века и сегодня там находится археологический заповедник, охраняемый ЮНЕСКО и весьма любимый туристами. Что же касается пупа Земли, то он представлен в Дельфах в двух экземплярах. Один в помещении музея, а другой (копия) на улице. Вот что гласит по поводу его образования древнегреческий миф.

Зевс-громовержец, желая определить центр доставшегося ему от Кроноса мира, выпустил с двух противоположных концов света двух орлов. В то место, где они встретились верховный греческий бог метнул огромный камень, который и обозначил центр мира и пуп Земли. Он упал на юго-западный склон горы Парнас и греки после этого соорудили над камнем храм.

Монолит поместили в специально огороженное месте в окружении двух золотых орлов. Роль омфала (так назывался камень) в жизни древних греков неизвестна. Может, он служил неким «порталом» при общении с богами, может, охранял вход к знаменитой Пифии — дельфийскому оракулу. Мифы про это молчат.

Ну а во дворе археологического музея находится «новодел» — копия омфала, которую показывают туристам, когда вход в помещение по каким-либо причинам закрыт.

У иудеев

В иудаизме тоже есть свой пуп Земли. В Талмуде (свод правил и религиозных положений иудаизма) описывается Камень основания или Краеугольный камень, откуда Всевышний и начал сотворение мира. Он находится в центре Храмовой горы в Иерусалиме и над ним сейчас возвышается мечеть Купол Скалы — одна из главных святынь ислама.

Впрочем, есть у иудеев и второй пуп Земли (и даже третий). Он находится в исторической области Самария, известной ныне как палестинская автономия или Западный берег реки Иордан. Это не какой-то объект, а гора Гаризим, считающаяся у самарян священной. Третий пуп — сам город Иерусалим как место, откуда пошло сотворение мира.

У православных

Самый компактный пуп Земли стоит в греческом приделе Храма Гроба Господня тоже в Иерусалиме. Он представляет собой невысокую мраморную чашу с шаром внутри, на котором начертан крест. Предание говорит, что артефакт появился там с самого начала основания храма и служит центром христианского мира, который призван решить важный спор: что же важнее — могила Христа или Голгофа. Каменный артефакт как раз находится в аккурат между этими двумя местами.

Однако внимательный наблюдатель без труда заметит дату, начертанную на основании центра Земли — 1839. Без сомнения, нынешний пуп является новоделом и появился скорее всего после пожара в храме Гроба, случившегося в 1808 году.

Туристы относятся с почтением к центру мироздания, чего не скажешь о служителях храма. Пуп Земли постоянно двигают, так как он мешает раскатывать ковер, а во время светлой седмицы его вообще убирают на неделю под лестницу, так как на его место ставят ящик для пожертвований и большой бронзовый подсвечник.

Ну а в остальное время пуп Земли стоит точно под малым куполом храма, прикованный прочными цепями с висячим замком. И это неспроста — в его истории было два случая, когда ценнейший артефакт пытались украсть и вынести прочь из храма.

В других религиях

В остальных религиях места, которые можно условно назвать центром мироздания, существуют в виде географических объектов и не обозначены какими-либо памятниками. Так, у древних шумеров пупом Земли был райский остров Дильмун. Там всегда светило солнце, не было болезней и смертей, а место считалось «чистым» и «сияющим». Сейчас это центральный остров государства Бахрейн.

У древних инков в качестве центра вселенной выступал целый город, а именно столица их империи Куско, которая по мнению некоторых ученых так и переводится — «пуп земли». У индейцев папаго, которые живут на территории современного штата Аризона в США, центром земли стала священная гора Пик Бабокивари, которая и впрямь отдаленно напоминает выпуклый пупок. По их мифологии в этой горе жил бог-творец Итои, который изготавливал первых людей и выпускал их в мир прямо из горной тверди.

В индийских пуранах (текстах об истории Вселенной, написанных на санскрите) сказано, что центр Земли располагается на Северном полюсе. А вот даосизм (китайское традиционное учение) считал пупом Земли гору Суншань — сакральный центр всего мира.

Кунгур

Отдельно стоит упомянуть памятник «Пуп Земли», который установили в 2007 году в городе Кунгур Пермского края на набережной реки Сылвы. Монумент безо всяких притязаний на вычурность — прям совсем как настоящий пупок. Это обычная гранитная полусфера, на которую нанесены стрелки с указанием сторон света. А по кругу лентой располагается список городов и расстояние до них.

Получился простой и необычный памятник, рядом с которым любят фотографироваться туристы, а молодожены загадывают подле «пупа» заветные желания. Что интересно, Федеральное агентство по туризму включило эту достопримечательность в пятерку самых популярных мест в России. Что вовсе неудивительно, ведь это не просто памятник, а целый «Пуп земли».

Маркизские острова — осколки затерянного мира

Маркизские острова располагаются почти в самом центре Тихого океана и лежат вдали от оживленных туристических трас.

Здесь нет белоснежных пляжей, идиллических лагун, многоцветия кораллов и щебета райских птиц. Только базальтовые скалы, волны, штурмующие их, и рваные пики вершин, поросшие густой, как будто плюшевой растительностью. Это Маркизские острова — один из самых труднодоступных уголков планеты.

В центре океана

Вообще, Французская Полинезия — само по себе место отдаленное. Его жемчужиной считается остров Таити — вечное лето. Из-за расположения (почти самый центр Тихого океана) полеты в Полинезию крайне затратны. Именно поэтому Таити всегда считался курортом для небедных людей. А архипелаг Маркизские острова, тоже входящий в состав французской заморской территории, отстоит от обжитого Таити еще на 1400 километров.

Долететь до него сложно, добираться по морю долго, да и природа, несмотря на тропики и экватор, не располагает к пляжному отдыху. Это и защищает Маркизские острова от массового туризма.

Маркизы состоят из 12 островов и только 6 из них обитаемы. Живет там в общей сложности 8 тысяч человек в основном в прибрежных деревнях. Раз в месяц с Таити приплывает грузопассажирское судно, привозит почту, бакалею, горючее, замороженные свиные туши и увозит кокосы, всё ту же почту и мусор.

Местные жители говорят на своем маркизском языке и далеко не все понимают английский. Мало того, на некоторых островах к иностранцам и вовсе относятся настороженно, так как жива еще память о том, как именно белые люди почти полностью уничтожили население архипелага. Нет, не войнами и рабством. Другим.

«Подарок» от европейцев

История Маркизских островов началась еще до нашей эры. Археологи считают, что первыми кто заселил их, были полинезийцы с соседних архипелагов. Однако небезызвестный Тур Хейердал полагал, что первые люди приплыли сюда с берегов Южной Америки, преодолев расстояние без малого в 5000 километров на бамбуковых плотах и лодках.

А вот европейцы побывали в этом месте в конце XVI века. Один испанский мореплаватель ненадолго пристал к берегам, побродил по ним и уплыл восвояси, назвав открытое место Маркизскими островами в честь своего сюзерена, испанского наместника Перу маркиза Каньета. Активная колонизация территории началась только с XIX века, когда Франция забрала ее себе и начала осваивать острова.

Вот только ничего интересного на них не было, и колонизация свернулась, так толком и не начавшись. Зато болезней европейцы завезли туда немало. Различные инфекции, и в первую очередь оспа, за полстолетия почти полностью уничтожили коренное население Маркизов. Если в 1845 году там проживало 78 000 человек, то к началу XX века осталось всего 4000 тысячи.

Так что есть отчего коренному населению не любить белого человека. Однако до откровенной враждебности дело не доходит, ведь многие жители Маркизов живут только за счет богатых туристов, бывающих в этих местах. Поэтому европейцам тут рады и готовы как накормить, разместить в отелях (их немного), так и провести экскурсию по своей заповедной природе.

Природное изящество

А она тут, надо сказать, сильно отличается от обычного тропического рая. Дело в том, что климат Маркизских островов довольно сухой, что удивительно для экваториального пояса. Это связано с господствующими над сушей восточными ветрами, которые приносят мало осадков. Влажно только на высоте, где базальтовые скалы задерживают облака и те проливаются вниз дождями, порождая красивые речки и шумные водопады.

Вот туда и отведут в первую очередь туриста местные гиды. Отведут или отвезут — все зависит от уровня выбранного комфорта. Ведь по островам можно проехать как на машине, так и верхом на лошади, так что совсем уж дикими эти территории назвать нельзя.

Однако есть на Маркизах и своя изюминка — это красивые жители, которые по правильности черт лица, телосложению и общей гармонии дадут сто очков вперед голливудским звездам. Чтобы с ними познакомиться и увидеть в естественной среде обитания, надо выбраться в середину любого обитаемого острова подальше от берегов и цивилизации.

Там в деревянных и соломенных хижинах живут остатки коренного народа Маркизских островов — поджарые, изящные, отлично сложенные аборигены с необычными татуировками на теле.

Коренная жительница Маркизского архипелага в праздничном головном уборе, который одевают лишь по особым случаям

Глядя на их лица, можно действительно поверить в теорию Тура Хейердала, ведь в чертах просматривается явное влияние индейского фенотипа. Кстати, норвежца на Маркизах не любят — из научного любопытства тот потревожил дух предков. Дело в том, что по местным поверьям этот дух вместе с костями и черепами обитает в кронах больших деревьев — баньянов.

Аборигены традиционно хоронили умерших именно в ветвях, так как баньян обладает пышной и раскидистой кроной и тем самым скрывает останки в лабиринте ветвей. А путешественник полез на дерево, желая взять для исследования несколько костей. В общем, Хейердал с женой тогда еле ноги унесли с островов. Не уплыви они вовремя, не было бы сейчас ни «Кон-Тики», ни «Ра».

Тики с большими глазами

Но если жители архипелага довольно необычны как по внешности, так и по своей закрытости от внешнего мира, то вот про животный мир островов такого сказать нельзя. Он был разрушен из-за завезенного туда европейцами домашнего скота. И теперь лошади и дикие свиньи — это самые многочисленные представители фауны.

Эндемичными можно считать разве что птиц, чьи колонии остались нетронутыми на необитаемых островах архипелага. Что касается растительности, то она не блещет разнообразием и уникальностью. Ближе к вершинам сложенных из базальта гор растут настоящие тропические леса, а вот на побережье постоянный ветер выдувает всю влагу и растительность там довольно скудна.

Однако это не мешает жизни населения прибрежных деревень, которое существует за счет рыбной ловли и продажи сувениров богатым туристам.

Есть на Маркизских островах и еще одна достопримечательность — странного вида статуи, расположенные на центральном острове архипелага Нуку-Хива. По внешности они напоминают пришельцев, в том виде, в каком их любят рисовать в комиксах — огромные глаза, непропорциональные черты лица, у некоторых странные позы.

Любителям таинственного и паранормального хотелось бы их выдать за действительные каменные портреты посетивших это место инопланетян, но ученые категоричны в своих выводах. Ориентировочная дата изготовления статуй — XIII век, то есть истуканы довольно свежи по меркам истории.

Но вот кого они изображают — неясно. Местные легенды говорят лишь, что «тики» (так называются изваяния) исцеляют и благословляют местных жителей. А вот почему у них такие гигантские глаза, маленькие конечности и приземистые тела — про это никто не знает.

Сибирские Мальдивы — городское озеро с мертвой водой

Лазурные Сибирские Мальдивы на окраине Новосибирска вот уже четвертый год охраняют колючая проволока, шлагбаумы и суровые люди в форме.

Окраины Новосибирска не славятся красивыми природными видами, ведь третий по населению город России является центром огромной агломерации и за его городскими границами вся земля уже давно поделена и освоена. Однако в 2019 году местные печатные издания и интернет заполонили необычные снимки.

Барышни в бикини стоят на белом берегу, а перед ними раскинулся водоем с необычайно голубой водой. Она такого насыщенного лазурного цвета, что просто режет глаз. Синяя гладь, зеленый лес на заднем фоне, воздух ласково треплет волосы — красота. И обязательный хештег под фотографией — #СибирскиеМальдивы.

Прекрасное, но опасное

О невероятно привлекательном озере, находящимся сразу за городской чертой, написали тогда все ведущие мировые СМИ — The New York Times, ВВС, американский телеканал CNN, британские газеты The Guardian и Mirror. Однако рассматривая многочисленные фотографии людей на фоне ярко-голубой глади, можно заметить, что нет ни одного снимка человека в воде.

Люди позируют исключительно на берегу или на самодельных мостках, лишь немного заходящих в воду, но нет фото, где счастливая девушка, стояла хотя бы по колено в воде или игриво брызгалась ей, кокетливо откинув назад мокрые волосы. Это потому, что неестественно голубое озеро есть не что иное, как золоотвал местной ТЭЦ и вода в нем не просто мертвая, а настоящая концентрированная химия.

Водоем — это полноценный гидротехнический объект, участвующий в процессе генерации тепла и электричества. ТЭЦ работают на угле, а после его сжигания образуются шлаки и зола. Чтобы их не складировать на открытых площадках, где отходы будет раздувать ветер, еще давно придумали технологию.

Шлаки сначала перемалывают на дробилках, потом смешивают с водой и образовавшуюся смесь по трубам гонят в котлован, специально выкопанный для этой цели где-нибудь рядом с ТЭЦ (как вариант, природный овраг, перегороженный дамбой). Там субстанция отстаивается, зола и шлаки выпадают в осадок, а вода вновь идет по трубам уже в направлении ТЭЦ.

Поскольку отходы от сжигания угла содержат много кальция, он-то и дает такой насыщенный лазурный эффект. У этой воды довольно большой уровень Ph и, по сути, она представляет собой концентрированный стиральный порошок. Это подтверждает и воздух. При подъезде к Сибирским Мальдивам в атмосфере отчетливо можно ощутить запах соды и щелочи.

А если внимательно посмотреть на берег, то заметно как голубая вода неумолимо сжигает все вокруг. В отдельных частях водоема у берега стоят высохшие деревья и кусты, а прибрежная растительность находится на расстоянии только в пару метров, но никак ни у кромки воды.

Но на многочисленные фотографии такие виды, разумеется, не попадают. В кадре только лазурная гладь озера, густой зеленый лес на пригорке, солнце и довольные барышни в купальниках. Кстати, такой насыщенный цвет зависит не только от растворенного кальция. Немалую роль играет и освещение.

Самые классные снимки получаются только при ярком солнце. А вот в пасмурный день Сибирские Мальдивы уже не столь привлекательны. Вода похожа на мутно-серую взвесь, а белая каемка у берегов озера, так удачно имитирующая издали песок, без солнечного света выглядит как накипь из чайника.

Так что нет тут никакого волшебства, а одна сплошная химия, вдобавок и вредная для организма. И люди это прекрасно понимают, поэтому не лезут в озеро. Максимум, что могут себе позволить, это прокатиться около берега на доске для гребли и то с большими предосторожностями, чтобы ни одна капля воды не попала на кожу.

Расцвет и закат сибирского «курорта»

Когда в 2019 году чудесные пейзажи Сибирских Мальдив широко разошлись по сети, на озеро началось настоящее паломничество. Ведущая к нему грунтовая дорога превратилась в оживленную автомагистраль с пробками. Казалось, каждая девушка в Новосибирске захотела заиметь себе фотографию на фоне лазурной глади.

Это сильно обеспокоило работников ТЭЦ, ведь золоотвальный водоем — режимный объект, так как нахождение около него опасно для жизни. А тут вереница из фотографов и их моделей, которые ради красивых снимков нарушают все правила техники безопасности.

Собственными силами справиться с охраной объекта служба безопасности ТЭЦ была не в состоянии, поэтому пришлось просить помощи у полиции. Постепенно все лазейки к озеру перекрыли и теперь, чтобы попасть к нему, надо оставить машину далеко внизу, отмахать приличное расстояние пешком, еще и в горку. Не каждая модель согласится на такое.

Да и «золотая эра» Сибирских Мальдив начала закатываться. Дело в том, что золоотвал — это не постоянное гидротехническое сооружение. Зола и шлаки, которые несет в него вода, постепенно накапливаются на дне и озеро начинает мелеть.

Когда эксплуатировать его становится нецелесообразно, то с резервуара спускают всю воду, полностью засыпают его торфом и почвой и высаживают поверх неприхотливые деревья — березу, клен, сосну. Проходит время и место, где лет пять назад был золоотвал, уже не узнать.

Сибирские Мальдивы как раз на пути к своему закрытию. О лазурном озере широко стало известно в 2019 году, а уже летом 2022-го оно представляло собой порядком обмелевшую лужу с серо-голубой «мыльной» водой. Там, где раньше делали эффектные фотографии бугрилась засохшая химическая корка глины и земли. «Лазурь» еще кое-где осталась, но подойти к ней невозможно — шлагбаум, машина вневедомственной охраны и колючая проволока для страховки.

По планам руководства ТЭЦ 2023 год станет последним для этого золоотвала. Его ждет стандартная процедура слива и рекультивации. Так что в текущем году фотографий с Сибирских Мальдив не будет. Придется сибирякам искать и открывать новые, а главное безопасные локации.

Сад камней Рёан-дзи. Загадки на ровном месте

Сад камней храма Рёан-дзи — одна из самых знаменитых достопримечательностей Японии. При кажущейся простоте он скрывает несколько загадок.

Япония в нашем сознании ассоциируется с самураями, гейшами, сакурой, суши, горой Фудзияма и …садом камней. И если восхищаться розовым цветением деревьев, мужеством и отвагой воинов и вкусом самобытной еды — это вполне понятно, то вот сад камней вызывает противоречивые чувства. Как правило, его эстетика и минимализм очень далеки от нашего представления о прекрасном.

Это и есть сад камней?

Да что там говорить о нас, если даже на лицах современных японцев, посещающих самый известный сад камней Рёан-дзи в Киото, часто преобладает недоумение и разочарование.

— А где тут сад камней?

— Да вот же он!

— Это?!

Перед зрителем предстает прямоугольная площадка размером меньше теннисного корта, засыпанная мелкой белой галькой. И 15 скальных обломков на ней, расставленных в хаотичном порядке. Увидь это в любом другом месте, можно пройти мимо даже не повернув головы. Но здесь, в храме Рёан-дзи, это главная его достопримечательность.

Туристам она доступна только с одной стороны — там располагается деревянная терраса, всегда заполненная зрителями. Кто-то без устали щелкает фотоаппаратом, кто-то хаотично перемещается по ней, а кто-то пытается уйти в себя, сидя на скамейке с отрешенным взглядом. Но сделать это сложно — люди встают и садятся, постоянно ходят, громко говорят, считают камни. Одним словом, суета. А ведь самый известный сад камней создавался вовсе не для удовольствия публики, а для медитаций дзен-буддистских монахов.

Гармония в беспорядке

История японских садов камней уходит корнями в средние века. Первоначально это были просто сады. Но не привычные нам в современном понимании. В нашем представлении парк, сад, сквер — это прежде всего место, где умелыми руками человека природный хаос приведен в состояние порядка и красоты.

А вот у японцев все с точностью до наоборот. Для них природа в ее первозданном состоянии — это и есть совершенство. И надо лишь немного подчеркнуть эту красоту, не производя при этом никаких радикальных вторжений.

Вот так среди природных ландшафтов и появились первые камни. А со временем они стали занимать центральное место в композиции. Никто не может точно сказать, кому и когда пришла в голову мысль сосредоточить красоту окружающего мира только на одних камнях.

Может быть, монахам, которые хотели, чтобы шелест листвы и ее колыхание не отвлекали от процесса самопознания. Может быть, конкретному человеку, который увидел в камнях недоступную прежде эстетику. Но вскоре сады камней (по-японски это звучит как сэкитай) стали неотъемлемой частью многих буддистских храмов.

Безымянное творение

Сад Рёан-дзи в Киото (древняя столица Японии) существует с XV века. Это небольшая ровная площадка габаритами 23 на 10 метров, вся засыпанная мелким однородным белым гравием. На ней небольшими группами расположено 15 камней.

Каждый островок окаймлен коричнево-зеленым мхом. Его первая загадка заключается в отсутствии автора творения. Никто не знает ни его имени, ни даже когда была создана эта композиция. Монахи лишь говорят, что она появилась в давние времена, и только.

Поверхность сада с помощью граблей приведена в такое состояние, что кажется, будто вокруг камней не гравий, а мелкая однородная рябь или волны — они окружают каждый из «островков» и ровными линиями тянутся вдоль длинной стороны.

В такое состояние его приводят монахи. Они каждый день ровняют поверхность сада, даже тогда, когда в этом нет особой необходимости. Говорят, это не просто работа или ритуал, а почетное право, которое еще надо заработать послушанием и молитвами.

Где 15-й камень?

Но главная загадка сада камней храма Рёан-дзи заключается в их количестве. Камней 15. Но единовременно видно всего 14. И где бы ни находился зритель, в какой точке террасы не стоял, с любого угла обзора ему будет открываться только 14 камней. Пятнадцатый обязательно спрячется за соседними валунами.

Делаешь шаг по галерее — и снова 14. Прежде недоступный взору камень теперь видно прекрасно, но исчезает из поля зрения другой. Еще шаг по террасе, и гениально спланированный хаос предстает в иной композиции, состоящей все из тех же 15 камней, один из которых остается невидимым.

Вот именно поэтому на смотровой галерее сада всегда очень интенсивное движение — туристы, да и сами японцы, постоянно ищут ту самую точку, откуда будет видно все 15 камней. Но не находят, ибо старинная легенда говорит, что пятнадцатый камень скрыт в душе человека и поэтому невидим. Все их разом созерцать может только тот, кто воспарит над собой и достигнет духовного прозрения.

И действительно, все 15 камней можно увидеть лишь при взгляде на площадку сверху. Однако в японских блогах нет-нет, да и появляется иногда заветная точка, которую нашел какой-нибудь счастливчик и с радостью делится ею с людьми. И тогда на террасу храма Рёан-дзи устремляется особо много посетителей, желающих проверить открытие. Все они уходят разочарованными, так и не достигнув духовного просветления.

Истина в себе

Что символизируют расставленные в беспорядке камни? Буддистские монахи в ответ на прямой вопрос лишь вежливо улыбнутся и скажут, что каждый человек должен найти в очертаниях камней что-то своё. И ведь действительно находят. Кто-то видит в контурах скальных обломков горы, воспарившие над облаками, кто-то — тигрицу с детенышами, осторожно пробирающуюся сквозь заросли. Ученые из токийского университета проанализировали компьютерную топограмму сада и увидели в ней рисунок древесной коры.

А американским туристам часто приходит в голову сравнение с теннисным кортом. И все они по-своему правы. И даже тот, кто не увидел ничего и ничего не почувствовал — тоже прав. Но лучше не напрягать голову и глядя на камни, помнить главную дзен-буддистскую истину: «Понять разумом сущее – это лишь шаги, уводящие от Истины».

Инженерные секреты

На этом загадки сада камней храма Рёан-дзи не заканчиваются. Например, сложно сразу ответить на вопрос: «почему во время ненастья сад не превращается в болото?» Ведь дожди в Киото могут идти днями, и тогда по идее камни должны стоять в воде.

Но нет, ее тут никогда не бывает, хотя с виду площадка совершенно ровная. На самом деле у неё есть наклон, который и обеспечивает нужный дренаж. А чтобы его скрыть от постороннего взгляда, ограждение сада камней сделано особым образом с расчетом на перспективу.

Высота глиняного заборчика, что ограждает площадку с трех сторон, выверена с особой точностью. Она мало того, что визуально скрывает наклон, так еще и создает у зрителя перспективу глубины и объемности.

Получается, сад камней Рёан-дзи — это сложное инженерное сооружение. Дренаж, ограждение, перспектива, а главное — 15 камней, расставленных очень хитро. Попробуй-ка, пойми — неизвестный творец XV века так сделал специально или этот эффект возник случайно и сам собой?

Больше нигде в мире повторить подобное не получилось. И это несмотря на то, что искусство обустройства «сухих садов» широко шагнуло по планете. Их стремятся создать не только на территориях парков, но и в личных домовладениях и даже в домашних условиях (в очень уменьшенном варианте). Для чего их обустраивают?

Вероятно, для того, что сады камней в современном исполнении становятся способом взглянуть на обыденные вещи под другим углом или просто подчеркнуть красоту привычного мира. А может, истина кроется в созерцании гармонии гравия, песка, камней и мха… Кто бы что ни говорил, но в этом определенно что-то есть.

Тадж Махал — слеза на щеке бессмертия

Тадж-Махал — потрясающий по своей красоте мавзолей, который олицетворяет историю любви и скорби, развернувшуюся в XVII веке.

Так поэтично назвал главную архитектурную жемчужину Индии писатель Рабиндранат Тагор. За этими красивыми словами скрывается истинное назначение величественного сооружения. Ведь Тадж Махал — не дворец и не религиозный объект, а мавзолей, который построил в XVII веке правитель империи Великих Моголов Шах-Джахан в память о своей горячо любимой жене Мумтаз-Махал.

Храм вечной любви находится около города Агра в центральной части Индии и входит в список семи новых чудес света, общемировое голосование за которые состоялось в 2007 году. Он действительно поражает своей красотой, монументальностью и при этом изяществом и прямо-таки воздушной хрупкостью.

Мавзолей строили 12 лет, пригласив для него творцов со всех уголков мира. Именно поэтому Тадж Махал нельзя однозначно отнести ни к одному архитектурному стилю. Это просто любовь, увековеченная во мраморе.

Любовь с первого взгляда

Однажды 15-летний наследный принц Джахан гулял по базару и встретил там бедную девушку, которая торговала деревянными бусами. Юноша влюбился в нее с первого взгляда и твердо решил жениться.

Несмотря на то, что у наследника, а впоследствии и правителя империи Великих Моголов, уже был гарем, девушка наповал сразила его сердце и стала самой любимой и верной женой падишаха. Имя Мумтаз-Махал дал ей отец Джахана. «Жемчужина дворца» — именно так оно звучит в переводе.

Мумтаз-Махал стала не просто женой, а и верной соратницей Джахана. 19 лет она неотлучно находилась подле него, участвовала во всех военных походах, была самым ценным советникам в государственных делах и заботливой матерью его 13 детей. Но вот четырнадцатого ребенка Мумтаз родить не смогла — лихорадка унесла ее жизнь.

Убитый горем Шах-Джахан не смог перенести смерть любимой жены. Два года он находился в глубоком трауре. В стране в течение этого времени были отменены все праздники. Танцы и музыка попали под запрет, а сам правитель никуда не выходил из дворца, предаваясь грусти и скорби.

В память о своей ненаглядной «жемчужине» он решил возвести монумент, да такой, чтобы красота и величие его затмевало всё вокруг. Строительство мавзолея началось в 1632 году. Двенадцать лет больше 20 тысяч индийцев воплощали в жизнь замысел архитектора. Его имя история не сохранила, но достоверно известно, что над сооружением мавзолея трудились специалисты из Италии, Персии, Османской империи, Бухары, Индии и Китая.

Злато-серебро

Одна из легенд гласит, что архитекторам по окончанию строительства отрубили руки, дабы больше никто из них не смог повторить подобную красоту. Но это всего лишь байка. А вот что действительно известно, так это то, сколько сложностей пришлось преодолеть строителям мавзолея и сколько потратить усилий на его возведение, ведь высота Тадж Махала составляет 74 метра, и он целиком построен из белого мрамора.

Каменоломни находились в 300 километрах от стройки, и огромные каменные блоки доставляли на место в специально сконструированных повозках используя силу волов и слонов. Наверх их поднимали посредством сложной системы опорных рам и блоков. О масштабе стройки свидетельствует тот факт, что вместо тонких бамбуковых лесов, нужных для строительства, вокруг будущего мавзолея возникла стена из кирпича с площадками и лестницами.

Получилось так, что Тадж Махал находился в своеобразном коконе. Когда его разрушили, перед очами Шах-Джахана предстало настоящее белокаменное чудо с огромным куполом, увенчанное золотым 8-метровым шпилем, сияющим в солнечных лучах.

По свидетельству хронистов, падишаху эта постройка обошлась в 32 миллиона рупий, что сегодня эквивалентно нескольким миллиардам долларов. Стоимость вышла такой запредельной еще и потому, что для отделки Тадж Махала было использовано огромное количество полудрагоценных и драгоценных камней, которыми архитекторы инкрустировали внешние и внутренние стены.

Яшма, сердолик, агат, крупные сапфиры, топазы, благородная шпинель, нефрит, аквамарин, малахит — все известные на тот момент человечеству минералы оказались удачно вплетены в замысловатую роспись стен. Главные ворота обшили серебряными листами и украсили большими рубинами, а саму гробницу Мумтаз-Махал инкрустировали чистыми, как слеза, бриллиантами и нежно-розовым жемчугом.

К сожалению, теперь былого великолепия уже нет — Тадж Махал подвергся основательному разграблению во время британской колонизации Индии. Исчез золотой шпиль, серебряные створки, драгоценности с захоронения и много еще чего. Впоследствии вся красота была восстановлена, но уже без использования золота, серебра и бриллиантов. Но и без них Тадж Махал производит потрясающее впечатление.

Оптическая иллюзия

Главное удивление и восхищение вызывает сам мавзолей. Находящийся в центре приподнятой прямоугольной площадки, он виден издали и поражает своими беломраморными формами. Кстати, в разное время суток мавзолей способен принимать определенный цвет. Он розовый на рассвете и закате, серебристый в лунную ночь и светло-желтый солнечным днем. Это всё свойство особого сорта мрамора, который водится только в одном месте мира.

А еще средневековые мастера сумели достичь невероятной оптической иллюзии. Словно нарушая все законы перспективы, Тадж Махал кажется огромным издали и маленьким, когда к нему подходишь ближе. Архитекторы достигли такого эффекта путем строгой симметрии, использования воды и грамотной работой с пространством.

Тадж Махал — это не храм за чугунной оградой, не дворец за глухой стеной. И стоит он не сам по себе, а занимает место в глубине громадного хорошо спланированного сада с каналом и с искусственным бассейном посередине.

Говорят, что до англичан этот сад выглядел иначе и представлял собой поля благоухающих роз, цветущих нарциссов и умело посаженных кипарисов, скрывавших изгибы тропинок. Но теперь он больше напоминает традиционный английский газон с идеально подстриженной травой, деревьями с ровной кроной и прямыми, как стрела, дорожками.

Ложные гробницы

А что же находится внутри самого мавзолея? Собственно то, ради чего он и был построен. Всё пространство здания — это большой восьмиугольный зал, центр которого занимают две гробницы — большая самого Шах-Джахана и рядом поменьше — его жены Мумтаз-Махал. Но это не настоящие захоронения в привычном нам понимании, а кенотафы (надгробия, которые не содержат останков покойных). Истинные склепы падишаха и его жены находятся под мавзолеем, в помещении, куда вход туристам запрещен.

Кстати, о них. Тадж-Махал ежегодно посещают около 5 миллионов человек, что делает его самой известной индийской достопримечательностью. На деньгах, которые собирают с них в качестве платы за вход, держится вся экономика расположенного рядом города Агры.

И что интересно, для иностранцев билет стоит в несколько раз дороже, чем для самих индийцев. Судите сами — для местного населения вход 50 рупий (курс рупии к рублю примерно один к одному), жителям южной Азии — 540 рупий, а всем остальным — 1100 рупий.

А ведь за эти деньги турист не получает ничего особенного — только право пройти на территорию комплекса, попасть в мавзолей, да сделать несколько фотографий на его фоне. Внутри самого Тадж Махала кроме гробниц падишаха и его жены больше ничего нет. Да и они огорожены двойным заборчиком — декоративным каменным и инородно смотрящимся металлическим. Такие же ограждения внутри мавзолея и вблизи расписанных стен.

Вероятно, это сделано для того, чтобы туристы не пытались отковырнуть инкрустацию из полудрагоценных камней. За порядком бдительно следят охранники и внутри зала часто раздаются предупредительные свистки, когда кто-то пытается сфотографировать внутреннее убранство (да, этого делать нельзя, но уследить за всеми невозможно).

Угрозы

А вот вокруг комплекса охрана уже более серьезная. Там и колючая проволока, и бойцы с автоматами. Все это сделано из соображений безопасности — Индия далеко не мирная страна и находится в состоянии необъявленной войны с Пакистаном. Когда боевые действия с ним переходили в активную фазу (70-е годы прошлого века), Тадж Махал даже пришлось маскировать огромным полотнищем, дабы обезопасить его от налетов вражеской авиации.

Но не бомбы и террористы угрожают Тадж Махалу в современное время, а антропологический фактор. Река, на берегу которой он построен, год от года мелеет, что ухудшает состояние почвы. Выражается это в том, что мавзолей медленно оседает.

Вблизи сооружения на его стенах можно заметить много трещинок с наклеенными поверх них маячками-маркерами. Так что недалек тот день, когда современное чудо света придется спасать сообща всем миром, придумывая технологии укрепления фундамента.

А еще Тадж Махал желтеет. И в этом уже вина воздуха. Вредные примеси из него оседают на белоснежном мраморе, который впитывает их словно губка. Власти уже ограничили работу промышленных производств вокруг мавзолея, создали безавтомобильную зону, но проблему это не решает.

И каждый год Тадж Махал закрывают на реконструкцию, в течение которой с его стен вычищают весь желтый налет, используя для этого речную глину.

Вот такая она, главная архитектурная жемчужина Индии, память, увековеченная во мраморе. Красивая, очаровательная, немного грустная слезинка на щеке любви и бессмертия.

Коулун — город беспредела в центре цивилизации

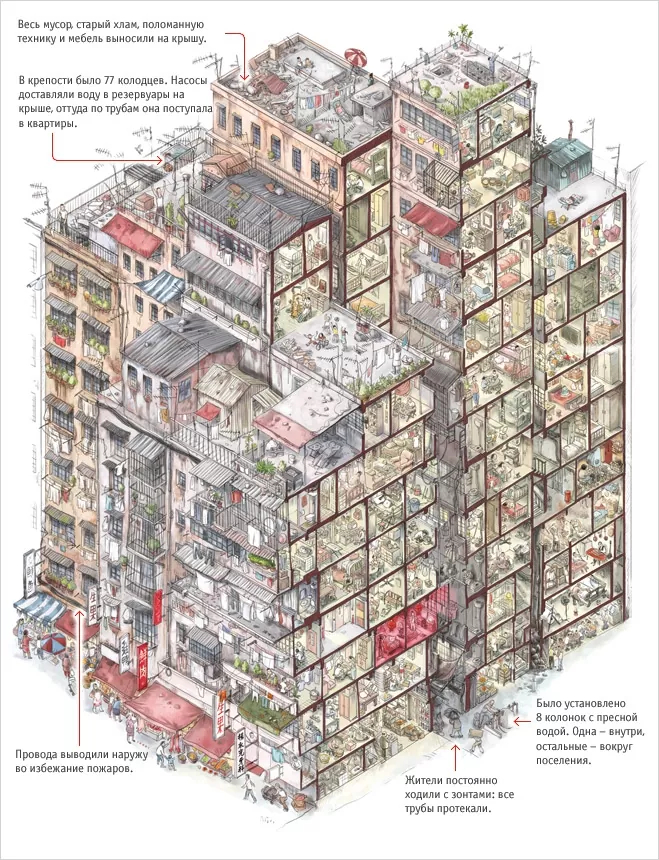

Коулун был самой густонаселенной клоакой, какую знало человечество. До его сноса в этом многоэтажном муравейнике жило более 50 тысяч человек.

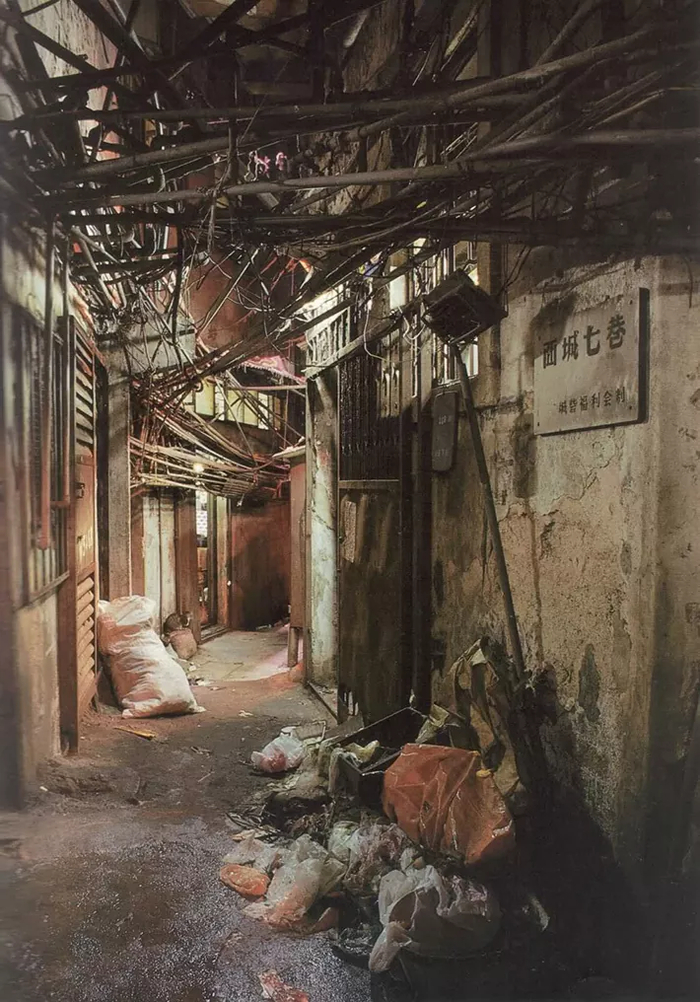

Хаос многоэтажек, тесно прижавшихся друг к другу, узкие проходы между ними, никогда не видевшие солнечного света, грязные оборванные дети, игравшие на крышах домов из-за отсутствия свободного места, горы мусора и потоки нечистот. И люди. Огромное количество людей, которые умудрялись жить в этих каменных вонючих лабиринтах.

Они ничем не занимались, а просто влачили свое существование. На территории в четыре футбольных поля (2,5 гектара) проживало около 50 тысяч жителей. Название этому месту было Коулун – зловонный и почти первобытный город–крепость на территории промышленного и развитого Гонконга.

Кусочек Китая в центре Гонконга

Все началось в далеком 1898 году, когда Китай и Британия договорились о сдаче Гонконга в аренду. В многостраничном договоре был один небольшой пункт – старинный форт Коулун, который располагался на одноименном полуострове, должен был остаться китайским.

В нем планировалось размещение китайских чиновников, которые должны были следить за выполнением всех пунктов договора аренды. Такой маленький китайский анклав на временной территории Британии.

Так оно поначалу и было. В крепости сидели китайские служащие, которые наблюдали, как хозяйничают англичане в Гонконге и писали многостраничные отчеты. Англичане, в свою очередь, обеспечивали форт электричеством, водой, провизией, топливом и чётко соблюдали границы суверенной зоны.

Во время Второй мировой войны Гонконг заняли японцы. Они разломали стену крепости Коулун, разогнали оттуда всех китайских чиновников, но не найдя ничего интересного, не стали там задерживаться.

После того как японцев выгнали, Китай отказался от использования крепости. Но по документам она числилась китайской территорией, а Британия свято блюла условия договора. Так после войны Коулун оказался пустым и никому не нужным.

Но продолжалось это недолго. В Китае началась революция и появилось много несогласных с новым режимом. Люди бежали от преследования властей кто куда. Многие пытались осесть в Гонконге. Но они не были его жителями и не могли рассчитывать на защиту британской короны.

А вот поселиться в «кусочке» Китая – бывшем форте Коулун – запросто. Щепетильные британцы четко соблюдали территориальные права анклава и не имели туда входа, а революционные китайские власти не могли достать до бунтарей, так как для этого пришлось бы пересечь границу Гонконга.

Каменный остров свободы

Коулун быстро становился популярным. Никто не мешал прибывавшим сюда китайцам строить дома, чудовищно нарушавшие все строительные нормы, пристраивать к ним террасы, этажи, надстройки, мансарды и прочую архитектурную нелепость. Никто не пытался их снести — до строящегося ввысь Коулуна просто никому не было дела.

Здесь не преследовали воров и бандитов, которым удавалось добежать до территории Коулуна. Нет, конечно, гонконгские полицейские в пылу погони и пересекали границу. Но что они могли сделать в лабиринтах серых высоких домов в скользких от нечистот тесных проходах? В лучшем случае представители власти получали ушат помоев на голову откуда-то сверху, а про худшие случаи и писать не стоит.

К 90-м годам население Коулуна перевалило за 50 тысяч человек. И это был уже полноценный город, независимый как от Китая, так и от Гонконга. Власти последнего неоднократно обращались к руководству Китая с требованием навести порядок в Коулуне, но зачем это было надо китайцам? Их власти отказались от преследования бунтовщиков и преступников, но требовали от Гонконга свято соблюдать границы анклава. Все в Гонконге понимали, что делают китайцы это из вредности, но ничего с этим поделать не могли.

А по условиям договора британцы должны были обеспечивать Коулун ресурсами. Скрепя зубами они это делали. Туда поступало бесплатное электричество, подавалась вода и увозился мусор. Правда, население города особо с мусором не заморачивалось – им захламляли узкие улицы и куски свободной земли. Иногда мусор выбрасывали за пределы крепости, тогда терпеливые британцы вывозили его оттуда.

Обитатели города беспредела

Кто же жил в Коулуне? Бомжи, нищие, наркоманы, преступники, жрицы свободной любви – вот основной контингент города. Здесь отсутствовало какое-либо централизованное управление, органы власти и полиция.

В Коулуне можно было свободно заниматься всем тем, что запрещалось делать в Китае или в Гонконге. А китайские триады – организованные преступные группировки – использовали Коулун как нейтральную зону, в которой можно было отдыхать от преступных дел или вести переговоры.

Вся общественная жизнь Коулуна протекала на крышах – единственном свободном пространстве. Там можно было подышать воздухом, там грели кости старики, играли дети, проходили деловые встречи и обсуждались насущные проблемы.

Что же касается жилья, то это были крохотные комнатки, размером с несколько чемоданов. Повезло тем, у кого в таких комнатах было окно. В основном же бетонные коробушки утопали в окружении таких же надстроек и пристроек.

На первых этажах Коулуна располагались магазинчики, парикмахерские, какие-то кустарные мастерские – ничего интересного для забредшего сюда чужака. Все самое запретное находилось на вторых и выше уровнях. Это были и цеха по производству контрафакта с лейблами со всего мира. И нелегальные букмекерские конторы и казино.

Это и великое множество борделей на любой вкус. И подпольные рестораны, в которых готовили запрещенных к употреблению в Гонконге кошек и собак. И, конечно, Коулун дал пристанище многочисленным нарколабораториям и опиумным притонам при них.

Жители Коулуна были удивительно сплоченными. Тут знали всё и обо всех. Отношения царили настолько дружеские, что можно было обратиться с любой проблемой к соседям и они обязательно помогут. Поэтому чужак, очутившийся в Коулуне, находился под пристальным вниманием десятков глаз. Никакой агентурной работы ни Китай, ни Гонконг тут вести не могли – жители Коулуна редко покидали свой город, а любой пришлый был в нем как на ладони.

Конец Коулуна

Но Коулунская вольница была раем только для местных жителей. Для властей Гонконга свободный район стал настоящей занозой. Отсюда широкой рекой тек контрафакт всех мастей, наркотики и всё запрещенное. А обратно перемещались краденые вещи и сбегали преступники. Кроме этого, Коулун слыл рассадником эпидемиологической заразы. В общем, с этой «вольницей» надо было что-то делать.

Но многолетняя дискуссия между китайцами и англичанами ни к чему не привела – ни одна из сторон не хотела брать на себя ответственность и начинать расселять неблагополучный район. Однако первыми сдались англичане в обмен на кое-какие китайские преференции.

Расселение Коулуна стартовало в 1987 году. Шесть лет местных жителей выманивали, вытаскивали, выскребали и выволакивали из трущоб. Шесть долгих лет их уговаривали и строили им социальное бесплатное жилье на окраинах Гонконга. Шесть лет их пугали армией и полицией и сулили щедрые пенсии и стипендии в обмен на оставление Коулуна. И все бы было без толку, если бы не срок истечение аренды Гонконга.

Тут даже самые упертые коулунцы поняли, что лучше все же получить британский паспорт, пока тебе его преподносят на блюдечке с голубой каемочкой, чем насильно быть депортированным в коммунистический Китай после того, как Гонконг вернется в его объятья.

Последний коулунский житель покинул вольницу в 1993 году. И тогда к злачной крепости подъехала сотня бульдозеров…

Несмотря на дефицит свободной земли, власти не стали возводить на месте разрушенного Коулуна новое жилье. Они превратили это место в парк с сотнями деревьев и десятком фонтанов. И теперь чинно прогуливаясь по аккуратным асфальтовым дорожкам, даже не вериться, что каких-то 30 лет назад тут было самое густонаселенное место Земли и самый вольный непризнанный город-крепость Коулун, чья история закончилась так быстро и так неинтересно.