Честно говоря, надоело мне немного про корабли писать. Да и закончился немного материал (скорее,просто лень искать))).

Моё увлечение военной историей началось именно с самолётов. Как то и семья способствовала, отец - 2-й штурман на Ту-16, плюс коллекционер сборных моделей самолётов в масштабе 1/72 и 1/48.

Мне это не передалось, хотя я очень старался. Корабли и их история как-то стали ближе.

Но ведь можно совместить корабли и самолёты!

Вот вашему внимаю цикл статей, сколько частей будет, я пока не знаю точно. Ну начнём потихоньку.

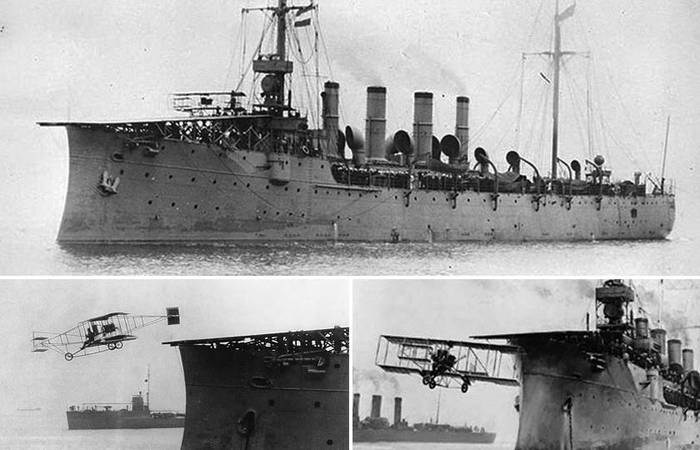

14 ноября 1910 года принято считать днём рождения палубной авиации. В этот день впервые был осуществлён успешный взлёт самолёта с палубы надводного корабля.

В начале 20-го века в связи с появлением и развитием авиации идея использования самолётов с палуб надводных кораблей буквально витала в воздухе.

Инициатором проведения экспериментальных полётов с палубы корабля стал капитан 1 ранга ВМС США Ирвинг Чемберс, занимающий в те дни должность помощника министра флота по снабжению. Тщательно изучив все публикации и материалы по данной проблематике Чемберс пришёл к выводу о реальной возможности осуществления полётов с палуб надводных кораблей и добился от командования флота разрешение на проведение экспериментальных полётов с палубы надводного корабля.

Реплика биплана «Кертис Голден Флаер»

Выделенный командованием флота США крейсера CL-2 «Бирмингем» водоизмещением 3750 тонн был дооборудован наклонной деревянной платформой над баком длинной 25 метров. Высота от края платформы до уреза воды составляла 11 метров.

Согласие на участи в опасных экспериментах дал молодой пилот фирмы Кертисса Юджин Эли, которого Чемберс нашел на авиационной выставке в городе Хейторп (штат Мериленд).

Для полётов был выбран одномоторный (с толкающим винтом) биплан Кертисса, оборудованный поплавками для возможности посадки на воду в аварийной ситуации. Мощности двигателя в 50 лошадиных сил посчитали достаточной для полётного эксперимента.

Эли взлетает на биплане «Кертис Голден Флаер» с наклонной платформы крейсера флота США CL-2 «Бирмингем»

Для проведения полётов 14 ноября 1910 года «Бирмингем» с эскортом из четырёх эсминцев направился в бухту Чезапик (штат Вирджиния), где развернулся против ветра и двигался со скоростью в 10 узлов.

В 15.16 биплан Эли, пробежав с работающим на полную мощность мотором по короткой палубе-платформе, скрылся за её урезом и, слегка коснувшись поверхности воды, взмыл в небо.

Радист крейсера «Бирмингем» под свист и восторженные аплодисменты команды корабля отправил командованию радиограмму, известившую мир о рождении палубной авиации.

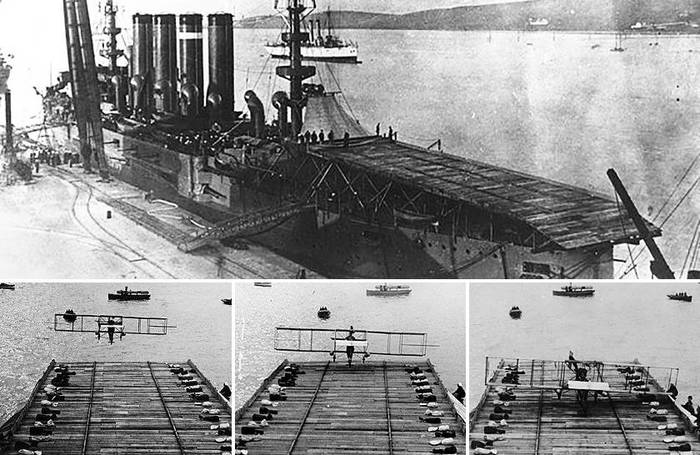

Завершающим этапом экспериментальных полётов стала уже посадка самолёта на корабль. Для этих целей был выделен ВМС США крейсер ACR-4 «Пенсильвания». На юте крейсера соорудили 36-метровую деревянную платформу с импровизированной системой торможения самолёта, состоящую из мешков с песком и тросов натянутых поперёк посадочной платформы.

18 января 1911 года Юджин Эли на биплане «Кертис Голден Флаер» совершил успешную посадку на деревянную платформу крейсера «Пенсильвания», стоявшего на якоре в заливе Сан-Франциско.

Посадка Эли на биплане «Кертис Голден Флаер» на платформу крейсера «Пенсильвания»

С момента своего появления палубная авиация в 1910 году и до начала второй мировой войны оставалась на вторых ролях в военно-морской стратегии ведущих морских держав мира. События ноября 1940 года заставили морских специалистов обратить особое внимание на палубную авиацию и её роль в морских сражениях.

После вступления Италии 10 июня 1940 года в войну на стороне гитлеровской Германии база итальянских ВМС в бухте Таранто, где были сосредоточены основные силы флота, приобрела стратегическое значение.

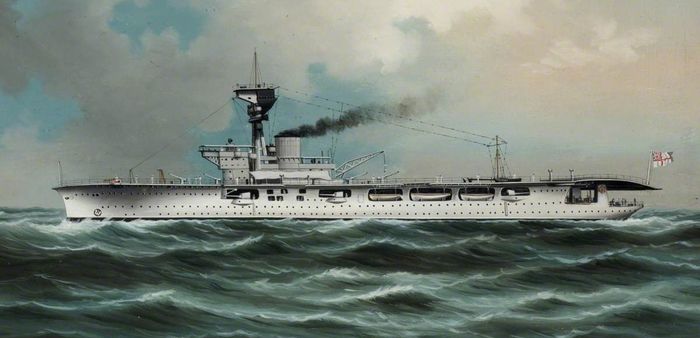

Идея нанесения удара палубной авиацией королевского флота (Воздушными Силами Флота) принадлежит контр-адмиралу Артуру Ламли Сент-Джорджу Листеру, который ещё во время первой мировой войны служил в авиационной эскадрилье, базирующейся в Таранто, и хорошо знал особенности гавани. В 1938 году, когда Италия развернула боевые действия в Эфиопии, у Листера командовавшего в Средиземном море авианосцем «Глориес» в звании капитан 1 ранга и появился замысел о нанесении авиационного удара. Летчики авиагруппы «Глориеса» даже прошли обучение ночным торпедным и бомбовым атакам.

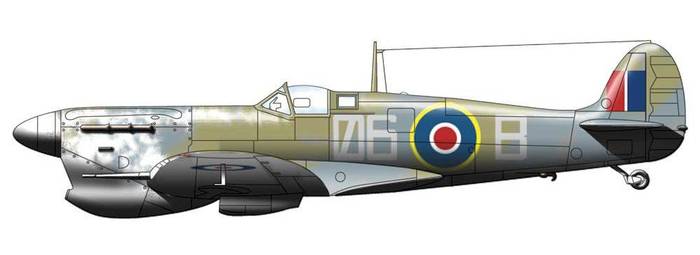

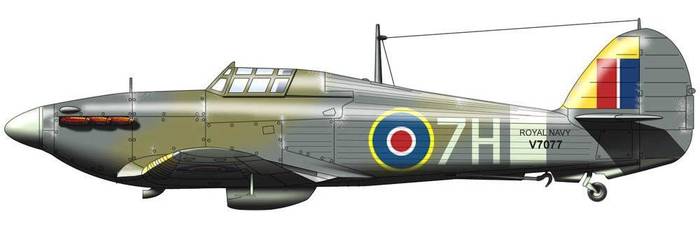

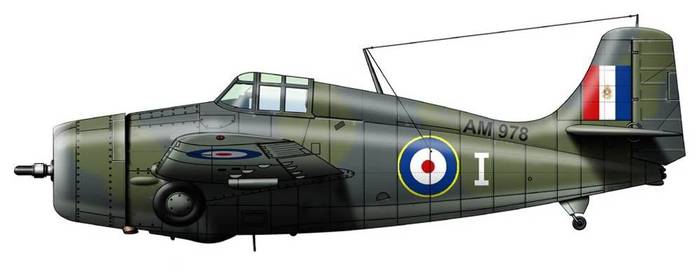

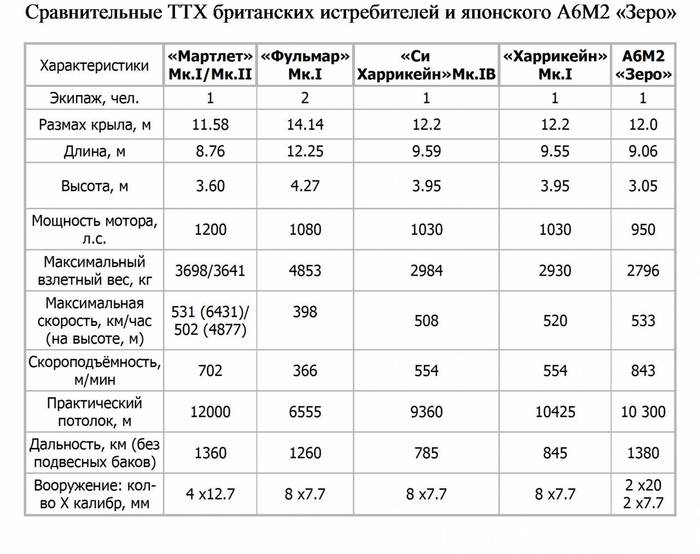

Подготовку к предстоящему воздушному удару Королевский Флот начал ещё в августе 1940 года. Воздушная разведка осуществлялась хорошо подготовленными экипажами истребителей «Грумман» «Мартлет» Мк.I действующих с острова Мальта. В результате была вскрыта система обороны военно-морской базы итальянского флота. Были учтены и небольшие глубины непосредственно в самой гавани Таранто. Авиационные торпеды были дооборудованы стабилизаторами, позволяющие применять их на таких глубинах путём уменьшения глубины погружения торпеды при сбросе её с самолёта. Используя аэрофотоснимки экипажи торпедоносцев «Фейри» «Суордфиш» изучали расположение кораблей на якорных стоянках и ориентиры для захода в атаку. Отрабатывалось и взаимодействие в условиях ночной атаки.

Грумман «Мартлет» Mk.I, он-же Грумман F4F «Уайлдкэт»

Силы британского флота привлекаемые для осуществления операции, по замыслу флотского командования, были разделены на три группы. В основную ударную группу вошли два авианосца «Игл» с «Илластриесом» и восемь кораблей эскорта (четыре крейсера и четыре эсминца). Вторая группа в составе 18 кораблей (в том числе два линкора и четыре крейсера) обеспечивала прикрытие ударной авиагруппы. Третья группа – демонстративная, наносящая удары по коммуникациям итальянских сил.

Рубеж атаки авианосной группе установили на удалении в 315 км от базы противника.

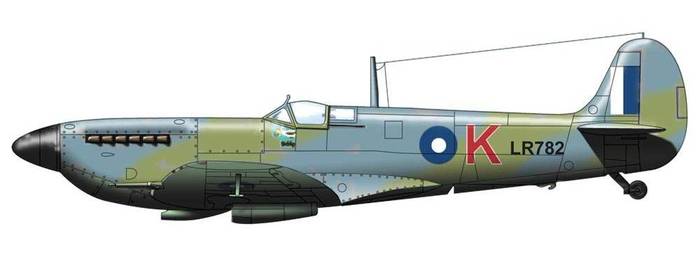

Фейри «Суордфиш» Mk.I

Основной ударной силой авиагрупп «Игла» и «Илластриеса» были торпедоносцы «Фейри» «Суордфиш» Mk.I («Рыба-меч»). Трёхместный торпедоносец, принятый на вооружение палубной авиации королевского флота ещё в 1936 году, на подфюзеляжном узле нес одну 457-мм торпеду или морскую 680-кг мину, или подвесной топливный бак на 318 литров. На 4-х подкрыльевых узлах могли подвешиваться авиабомбы в 250 или 500 фунтов. Общий вес боевой нагрузки торпедоносца не мог превышать 730 кг.

Пулемётное вооружение включало два 7.7-мм пулемёта Виккерс (один синхронный перед кабиной пилота, второй в задней части кабины на турели). 750-сильный поршневой двигатель «Пегас-30» от фирмы «Бристоль» позволял развить максимальную скорость полёта всего в 222 км/час (крейсерская скорость составляла 193 км/час). Практическая дальность полёта составляла 879 км, а практический потолок 3260 метров.

За два дня до операции в топливной системе «Игла», повреждённой разрывами авиабомб, произошла авария. Сгорели три торпедоносца «Фейри» «Суордфиш». Авианосец остался в Александрии, а уцелевшие пять торпедоносцев перебазировались на «Илластриес». В ударной авиагруппе остался только один авианосец.

11 ноября в 18.00 «Илластриес», оставив главные силы британского флота, сопровождаемый корабельным эскортом направился к Таранто. На его борту был 21 торпедоносец «Фейри» «Суордфиш» Mk.I. Одиннадцать из них были вооружены 457-мм авиационными торпедами, а остальные бомбами и осветительными ракетами. Все самолеты были оборудованы дополнительными подвесными топливными баками.

В 20.40 с «Илластриеса» находившегося в на удалении в 315 км от Таранто стартовала первая ударная волна в составе 12 торпедоносцев Фейри «Суордфиш» Mk.I (половину из них вооружили торпедами).

Вторая волна взлетела через 50 мин. Один из «Суордфишей» этой волны потерял после взлёта подвесной топливный бак и вернулся на авианосец.

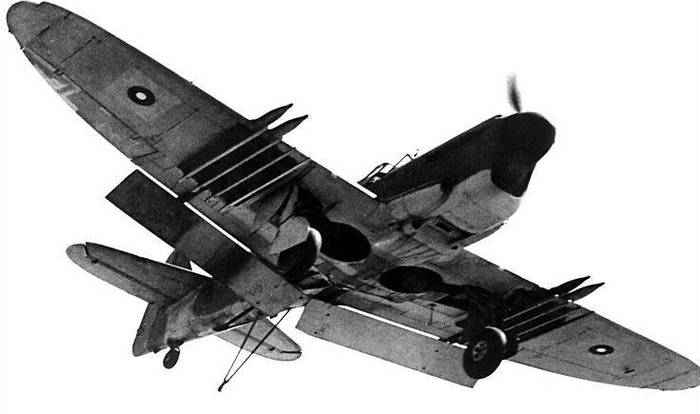

«Суордфиш» Mk.I направляются к Таранто

В составе двух групп торпедоносцев, которыми командовали капитан-лейтенанты Кеннет Уильямсон и Дж. Хейл, было всего 20 тихоходных бипланов против главных сил итальянского флота.

ПВО базы в Таранто включало батареи зенитной артиллерии и аэростаты заграждения. В результате последнего шторма большая часть аэростатов была повреждена, а противоторпедные сети вообще не были установлены.

План нанесения ударов по базе Таранто

При подлетё к Таранто торпедоносцы «Фейри» «Суордфиш» разделились на три группы для удара по намеченным целям. Атака торпедоносцев оказалась для итальянцев полной неожиданностью. Открытый ими заградительный огонь оказался неэффективен (был сбит всего один атакующий самолёт).

Главной целью англичан были линкоры – основная ударная сила итальянского флота. Умело используя осветительные бомбы и ракеты, свет идущий от горящего нефтехранилища, торпедоносцы атаковали итальянские корабли на фоне лунной дорожки. Ночная атака тихоходных торпедоносцев оказалась успешной. Из девяти сброшенных торпедоносцами «Фейри» «Суордфиш» торпед достигли своих целей пять.

«Суордфиш» на прямой

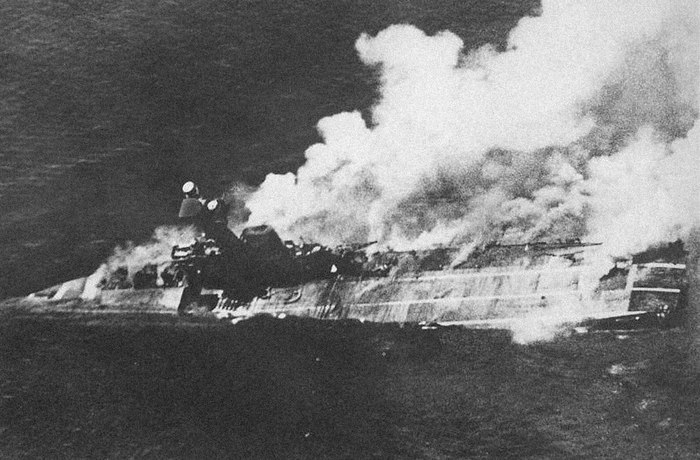

С восходом солнца перед итальянцами открылась неутешительная картина. Новейший линкор «Литторио» (водоизмещением 35000 тонн) после попадания трех торпед был вынужден выброситься на берег. Линкор «Конте ди Кавур» (водоизмещением 23622 тонн) в результате удачной торпедной атаки затонул.

«Конте ди Кавур» уже никуда не плывёт

Линкор «Кайо Дуилио» также выбросился на берег получив в борт торпеду с «Суордфиша».

Линкор «Литторио» пробыл в ремонте 4 месяца, а «Кайо Дуилио» – восстанавливали почти 6 месяцев. Линкор «Конте ди Кавур» подняли, но ремонт его затянулся, и до окончания войны он не был введён в строй. В ходе воздушного налёта повреждения получили ещё крейсер и один эсминец, портовые объекты.

Такой результат был достигнут минимальными потерями атакующей стороны. Англичане потеряли всего два торпедоносца из 20 принявших участие в ночной атаке. Погиб экипаж одного торпедоносца, а второго во главе с Уильямсоном был пленён.

Во втором часу ночи 12 ноября 1940 года первый из 18 уцелевших торпедоносцев «Фейри» «Суордфиш» был замечен радаром авианосца «Илластриес» и совершил посадку на палубу.

Впервые в истории боевых действий палубная авиация нанесла удар по военно-морской базе противника. Ночная атака устаревающих и тихоходных торпедоносцев «Фейри» «Суордфиш» Mk.I (457-мм авиационными торпедами были вооружены только 11 из 20 самолетов) нанесла существенный урон итальянскому флоту. Инициатива в войне на Средиземном море перешла к английскому флоту. Атака на базу Таранто показала возможности палубной авиации и авианосцев в качестве ударных кораблей флота.

В 1941 году военно-политическое руководство Японии планировало вступить в войну с США на тихоокеанском театре боевых действий. Тихоокеанский Флот США сосредоточил свои основные силы в главной военной базе Пёрл-Харбор на Гавайских островах. Он представлял серьёзную угрозу планам милитаристской Японии по захвату обширных территорий и ресурсов в азиатско-тихоокеанском регионе.

Автором идеи нанесения внезапного удара по Пёрл-Харбору был командующий японским Объединённым Флотом адмирал Исороку Ямамото, приверженец морской авиации.

Непосредственной разработкой плана атаки Пёрл-Харбора и организацией подготовки к нему занимался адмирал Ониси, впоследствии ставший организатором атак камикадзе. Уже в январе 1941 года японские лётчики приступили к практической отработке бомбометания и сброса торпед в условиях схожих с теми, что были в бухте Пёрл-Харбора. Все подготовительные мероприятия проводились в условиях строжайшей секретности и всесторонней маскировки.

Командование японского флота хорошо изучило опыт англичан при атаке базы итальянских ВМС в Таранто осенью 1940 года, когда благодаря четко разработанному плану, качественной подготовке и разведке, внезапной атакой небольшого количества палубных торпедоносцев были выведены из строя основные силы итальянского флота.

По опыту англичан для успешного сброса торпед в условиях мелководья в гавани Пёрл-Харбора острова Оаху (на фарватере до 135 метров) авиационные торпеды были оснащены деревянными стабилизаторами, также за счет уменьшения объёма резервуара для сжатого воздуха было увеличено зарядное отделение торпед.

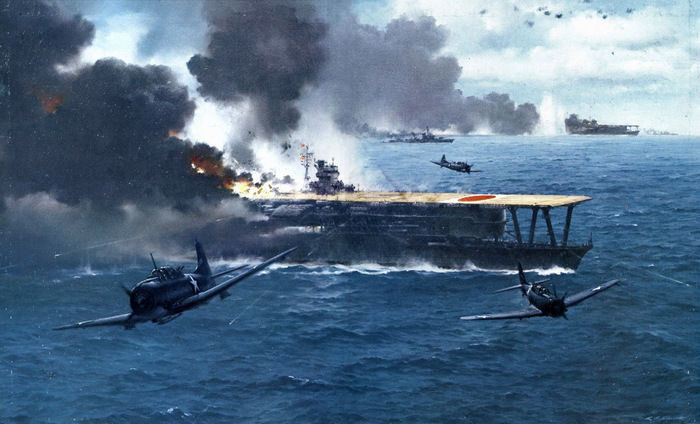

Ударное авианосное соединение возглавил командующий 1-м воздушным флотом вице-адмирал Тюити Нагумо. По требованию адмирала Ониси в него вошли все шесть эскадренных авианосцев японского флота («Акаги», «Кага», «Сорю», «Хирю», «Сёкаку» и «Дзуйкаку») на которых было развёрнуто порядка 420 самолётов.

Соединение поддержки во главе с контр-адмиралом Гунити Микава включало 14 крупных надводных кораблей (в том числе два линкора и два тяжёлых крейсера).

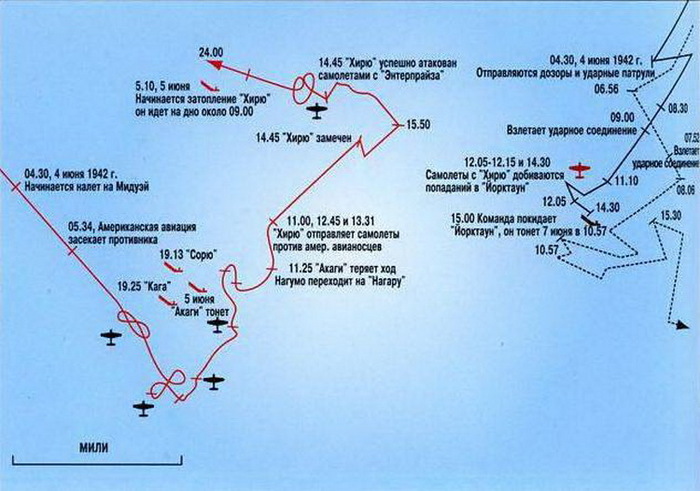

Схема атаки Пёрл-Харбора японской авиацией 7 декабря 1941 года.

По замыслу командования японского флота ударное авианосное соединение скрытно выйдя на рубеж атаки палубной авиации на удалении в около 230 морских миль от острова Оаху должно нанести массированный удар с воздуха по кораблям, объектам ПВО (в первую очередь по радарам) и инфраструктуры базы, аэродромам морской и армейской авиации США.

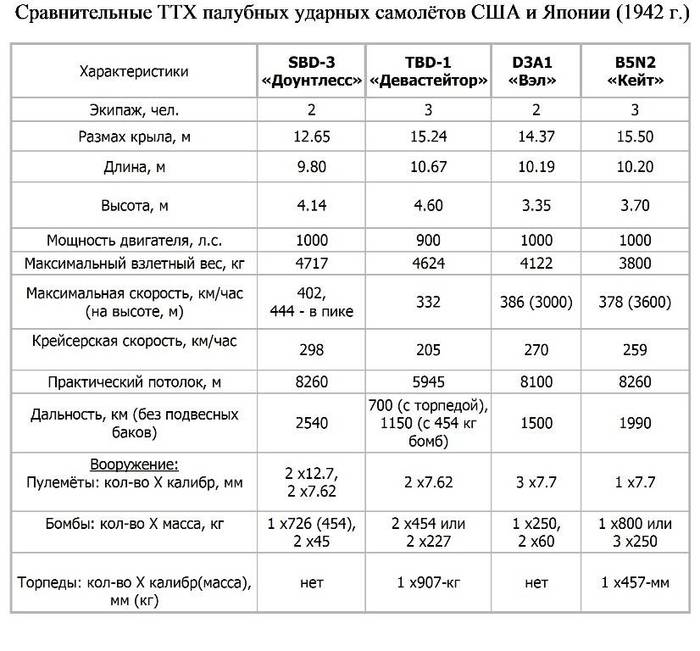

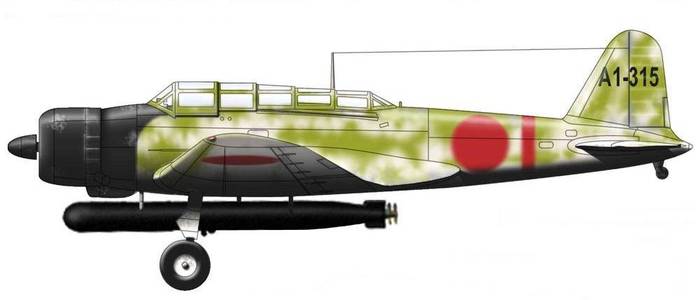

Основными ударными самолётами авиагрупп японских авианосцев были палубные пикирующие бомбардировщики «Айчи» D3А1 (по классификации союзников – «Вэл») и палубные бомбардировщики-торпедоносцы «Накадзима» B5N2 (американцы называли его «Кейт»).

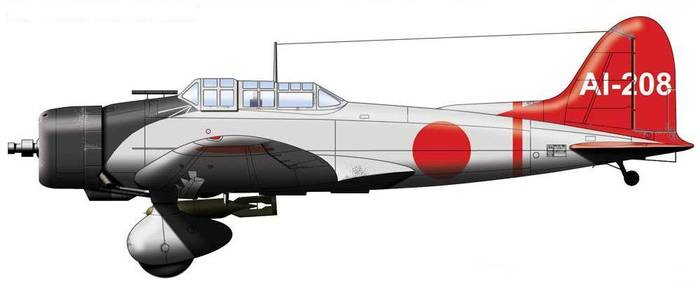

Пикирующий бомбардировщик «Айчи» D3A1 «Вэл» с авианосца «Акаги», 1941 г.

Двухместный палубный пикирующий бомбардировщик «Айчи» D3А1 впервые поднялся в воздух ещё в 1936 году и к 1941 году считался уже устаревающим. Это был цельнометаллический свободнонесущий низкоплан с поршневым звездообразным двигателем мощностью 1000 лошадиных сил, который позволял развить максимальную скорость полёта в 386 км в час на высоте 3000 м (крейсерская – 270 км в час). Нормальная дальность полёта составляла 1500 км, а практический потолок 8100 метров.

Пикирующий бомбардировщик «Айчи» D3A2 «Вэл» с авианосца «Сорю», 7 декабря 1941 г.

В передней части фюзеляжа «Айчи» D3А1 над двигателем были синхронно установлены два 7.7-мм пулемёта. В задней части кабины на подвижной установке был размещен ещё один 7.7-мм пулемет, огонь из которого вёл стрелок-радист. Под фюзеляжем пикировщика подвешивалась одна бомба весом до 250 кг. Две бомбы по 60 кг размещались под крыльями.

Пикирующий бомбардировщик «Айчи» D3А1 в начале сороковых годов 20-го века считался одним из наиболее удачных самолётов своего класса, не смотря на свою относительно малую бомбовую нагрузку, отсутствие броневой защиты и протектированных топливных баков. Пикировщик «Айчи» D3А1 «Вэл» участвовал в боевых действиях до конца второй мировой войны, на завершающем этапе уже с беговых аэродромов в качестве ударного самолёта камикадзе.

Палубный бомбардировщик-торпедоносец «Накадзима» B5N2 совершил свой первый полёт в 1937 году. Это был трёхместный моноплан с низко расположенным крылом.

Торпедоносец «Накадзима» B5N2 «Кейт» с авианосца «Акаги»

В 1941 году он считался лучшим торпедоносцем в мире. В начале войны на Тихоокеанском ТВД палубные торпедоносцы B5N2 «Кейт» входили в состав авиагрупп большинства авианосцев императорского флота и вместе с пикировщиками «Айчи» D3А1 «Вэл» представляли основную ударную силу японской морской авиации.

Торпедоносец «Накадзима» B5N2 «Кейт» в наши дни - реплика

Самолёт был оснащен поршневым звездообразным двигателем мощностью 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость полёта торпедоносца на высоте 3600 м составляла 378 км в час, а крейсерская – 259 км в час. Практический потолок самолёта достигал 8260 м, а нормальная дальность полёта составляла 1990 км.

Торпедоносец был вооружён одним 7.7-мм пулемётом в кабине стрелка-радиста на поворотной установке. Под фюзеляжем самолёта подвешивалась одна бронебойная 800-кг авиабомба или три обычных по 250 кг. Вместо авиабомб на подфюзеляжном держателе со смещением в право могла подвешиваться стандартная 457-мм авиационная торпеда.

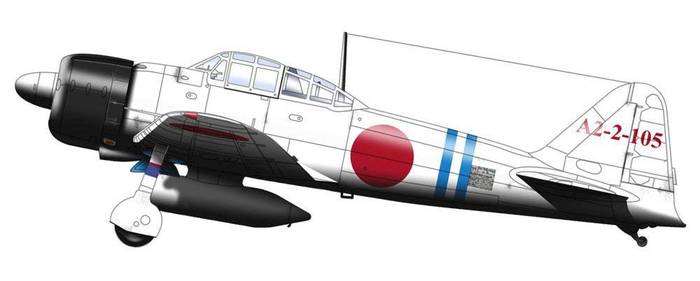

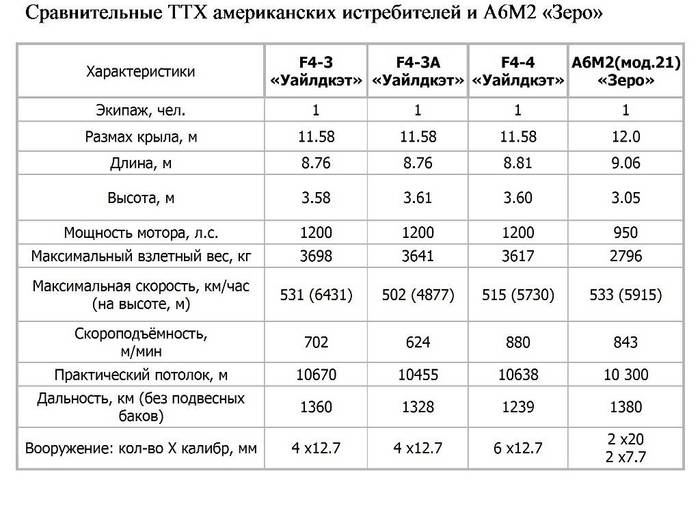

Воздушное прикрытие бомбардировщиков и торпедоносцев осуществляли палубные истребители «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» (союзное кодовое имя «Зеро»). «Зеро» был одним из широко известных и знаменитых японских истребителей второй мировой войны.

Истребители А6М2 «Зеро» авиагруппы авианосца «Акаги» в полёте (рисунок)

Имея лёгкую конструкцию, мощный двигатель истребители «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» обладали превосходной маневренностью и высокой эффективностью в воздушных боях. За свою маневренность истребители «Зеро» расплачивались полным отсутствием броневой защиты кабины лётчика и жизненно-важных систем и узлов самолёта. У самолёта также отмечалась высокая инертность по крену и медленный набор скорости в пикировании, но в умелых и опытных руках это было мощное и грозное оружие для противника.

Истребитель «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» получил мощное вооружение состоящее их двух размещенных в крыльях 20-мм пушек и двух установленных перед кабиной пилота пулемётов калибра 7.7-мм. Под крыльями могли также подвешиваться малокалиберные бомбы (до 30 кг).

Авиагруппа авианосца «Сёкаку» перед атакой Пёрл-Харбора

Воскресным утром 7 декабря 1941 года ударное авианосное соединение японского флота вышло на рубеж атаки 426 км севернее острова Оаху. В 5.30 с авианосцев начали взлетать самолёты первой волны под командованием капитана 2 ранга Мицуо Футида. В неё вошли 43 истребителя «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» с задачей завоевания превосходства в воздухе и блокировки островных аэродромов, 51 пикирующий бомбардировщик «Айчи» D3А1 с 250-кг бомбами, 89 палубных бомбардировщиков-торпедоносцев «Накадзима» B5N2 (40 из них были вооружены 457-мм торпедами, остальные 800-кг бронебойными бомбами) для атаки кораблей. Всего в её составе было 183 самолёта.

В 7.15 в воздух поднялась вторая волна в количестве 167 самолётов во главе капитан-лейтенантом Шигеказу Симадзаки. 35 истребителей «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» сопровождали 54 бомбардировщика-торпедоносца «Накадзима» B5N2 с бомбовым вооружением для атаки аэродромов и 78 пикирующих бомбардировщиков «Айчи» D3А1 с 250-кг бомбами для ударов по кораблям.

На момент начала атаки в гавани находилось более 54 крупных надводных корабля (в том числе 8 линкоров, 2 тяжёлых крейсера, 6 лёгких крейсеров, 29 эсминцев) с открытыми люками и дверями водонепроницаемых переборок для утреннего осмотра.

Многочисленная зенитная артиллерия базы (почти 300 орудий) была плохо подготовлена (не везде были вовремя подвезены боеприпасы, где-то отсутствовали огневые расчёты). Даже наличие на острове Оаху радаров не позволило американцам своевременно опознать приближающегося воздушного противника. В воскресное утро работал в учебных целях всего один радар, оператор которого принял отметку приближающихся японских самолётов за свои В-17 и своевременно не объявил тревогу.

Фактор внезапности японская авиация смогла реализовать в полной мере. Действуя с разных направлений на малых с высотах, сбрасывая торпеды с коротких дистанций особо отличились летчики авиагрупп авианосцев «Кага» (потопили линкор «Аризона», сильно повредили линкоры «Оклахома» и «Западная Вирджиния») и «Акаги» (потоплены повреждённые линкоры «Оклахома» и «Западная Вирджиния»).

Взрывы на эсминце «Шоу»

Американская авиация не смогла оказать достойного сопротивления в воздухе и по большей части была либо уничтожена, либо повреждена на земле. Воздушный бой приняли чуть более десятка истребителей «Кертисс» Р-36А «Хок» и «Кертисс» Р-40В «Киттихок» с армейских аэродромов Хикэм и Уэллер, а также учебного аэродрома Халеива (он не был подвержен воздушной атаке) и пара SBD-2 «Доунтлесс», которые в составе группы из 18 машин были отправлены с авианосца «Энтерпрайз». В результате кратковременного воздушного боя до своей гибели борт-стрелку одного из «Доунтлессов» удалось сбить вражеский самолёт.

Американский истребитель «Кертисс» Р-36А «Хок» («Ястреб») совершивший свой первый полёт в 1937 году к декабрю 1941 года уже считался устаревшим. Это был одноместный цельнометаллический моноплан с несущей обшивкой, посадочными щитками с гидроприводом и убираемыми назад вдоль хорды крыла стойками шасси.

Истребитель «Кертисс» Р-36 «Хок»

Двухрядный двигатель «Райт» R-1830-13 мощностью 1050 лошадиных сил обеспечивал истребителю максимальную скорость 480 км в час на высоте 300 м (крейсерская скорость – 430 км в час) и скороподъёмность 762 м в минуту. Практическая дальность и практический потолок составляли соответственно 1300 км и 10000 м.

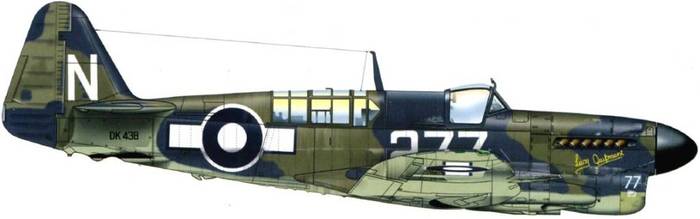

Истребитель «Кертисс» Р-36С, Гавайи, 1941 г.

Вооружение истребителя «Кертисс» Р-36А «Хок» первоначально состояло из одного 12.7-мм и одного 7.62-мм установленных синхронно в фюзеляже. На более поздних выпусках Р-36 и модификации Р-36С в крыльях дополнительно устанавливались по два 7.62-мм пулемёта, а в фюзеляже было два 12.7-мм пулемёта.

Истребитель «Кертисс» Р-36 «Хок» считался самолётом с хорошим управлением и маневренностью, но соревноваться с истребителем «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» ни по скорости ни по маневренности он уже не мог. Четвёрке истребителей «Кертисс» Р-36 «Хок» в воздушном бою над Пёрл-Харбором всё же удалось сбить два японских истребителя.

Американский истребитель Р-40 «Киттихок» был самым известным и массовым самолётом фирмы «Кертисс» в годы второй мировой войны. Он представлял собой дальнейшее развитие модели Р-36 «Хок». Первый полёт самолёта состоялся в октябре 1938 года.

Истребитель «Кертисс» Р-40С в раскраске конца 1941 г.

На истребителе «Кертисс» Р-40В «Киттихок», которые базировались на острове Оаху, был установлен двигатель жидкостного охлаждения «Аллисон» V-1710-33 мощностью 1150 л.с. Максимальная скорость самолёта на высоте 4575 м составляла 571 км/час, а скороподъёмность у земли 15.7 метров в секунду. Практический потолок истребителя доходил до 10000 м, а практическая дальность полёта 1170 км. Под двигателем самолёта появилась характерная «борода», где разместился комбинированный масляный и водный радиатор.

Истребитель «Кертисс» Р-40В сбивший в воздушном бою два японских пикировщика D3A1 «Вэл» 7 декабря 1941 г.

Вооружение истребителя «Кертисс» Р-40В, как и на модели Р-36С, было представлено двумя синхронными 12.7-мм пулемётами и четырьмя крыльевыми калибра 7.62-мм. Самолёт также получил бронирование кабины лётчика.

В воздушных схватках с японскими истребителями «Мицубиси» А6М2 «Рейзен» самолёты «Кертисс» Р-40В «Киттихок» существенно проигрывали в маневренности, но превосходили их по огневой мощи, обладая при этом хорошей живучестью и большим запасом прочности.

Звено истребителей «Кертисс» Р-40 в полёте, 1942г.

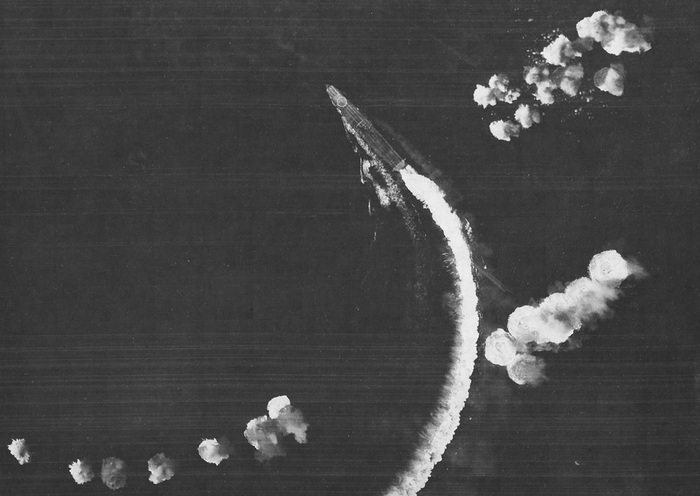

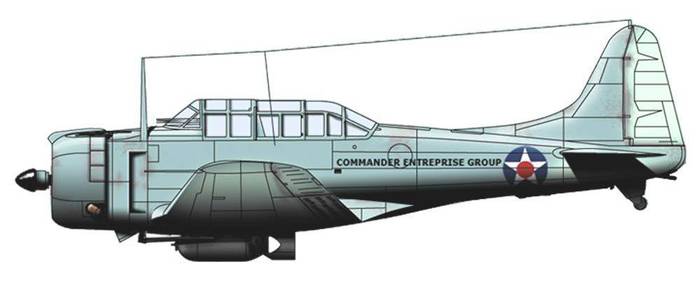

Палубный пикирующий бомбардировщик-разведчик «Дуглас» SBD «Доунтлесс» («Бесстрашный») в первый день войны в воздушных схватках над островом Оаху с японскими истребителями выступал обороняющейся стороной. Свои ударные возможности самолёт проявит позже.

Двухместный одномоторный пикирующий бомбардировщик «Дуглас» SBD «Доунтлесс», представляющий собой низкоплан с полностью застеклённой кабиной и размещением экипажа по схеме «тандем», совершил свой первый полёт в 1938 году. На первых версиях самолёта (SBD-2) ещё отсутствовала бронезащита экипажа и защита топливных баков.

SBD-2 «Доунтлесс» авиагруппы с авианосца Энтерпрайз, Пёрл-Харбор, декабрь 1941г.

Силовая установка SBD-2 представляла собой звездообразный двигатель «Райт» R-1820-32 мощностью 1000 лошадиных сил, развивающий максимальную скорость горизонтального полёта в 406 км в час и 444 км в час во время пикирования. Практический потолок достигал 8260 м. За счёт установки дополнительных топливных баков в консолях крыла дальность полёта «Доунтлессов» модификации SBD-2 с бомбовой нагрузкой увеличилась до 2224 км.

Вооружение самолёта состояло из двух синхронных курсовых пулемётов калибром 12.7-мм, установленных перед кабиной пилота, и одного размещенного в задней части кабины у стрелка-радиста турельного 7.62-мм пулемёта. На практике один из синхронных крупнокалиберных пулемётов часто снимали для облегчения самолёта и обеспечения большей дальности полёта. На пилоне под фюзеляжем могла подвешиваться бомба весом до 726 кг, на двух крыльевых пилонах подвешивались обычные либо глубинные бомбы весом до 45 кг. Подфюзеляжный пилон имел специальную штангу, которая во время пикирования самолёта выводила авиабомбу вниз и вперёд за пределы круга вращения винта.

Отправленные на разведку с авианосца «Энтерпрайз» ранним утром 7 декабря 1941 года 18 пикирующих бомбардировщиков-разведчиков «Дуглас» SBD-2 «Доунтлесс» над островом Оаху встретились с атакующей Пёрл-Харбор японской авиацией. Семь «Доунтлессов» были сбиты или, получив повреждения, разбились при посадке. Японцы потеряли при этом два самолёта. Менее маневренные SBD-2 не могли составить достойную конкуренцию в воздушном бою японским истребителями «Мицубиси» А6М2 «Зеро».

Последний японский самолёт покинул горящую базу Пёрл-Харбор в 10.00. Атака была завершена. После себя нападавшие оставили 4 потопленных линкора, повредили 4 оставшихся линкора. Были потоплены 3 эсминца и минный заградитель, тяжело повреждены 2 крейсера, небольшие повреждения получили ещё ряд кораблей. Были уничтожены 188 самолётов и более сотни были повреждены. Потери в личном составе превысили 3500 человек.

Потери японской палубной авиации составили 29 машин (9 истребителей «Мицубиси» А6М2 «Рейзен», 15 пикирующих бомбардировщиков «Айчи» D3А1 и 5 торпедоносцев «Накадзима» B5N2) и 55 лётчиков. 109 самолётов были повреждены. Большинство японских самолётов были сбиты огнём корабельной зенитной артиллерии. Экипаж упавшего в воду возле авианосца торпедоносца «Накадзима» B5N2 был спасён.

Когда на палубы японских авианосцев сели последние из вернувшихся после атаки самолётов вице-адмирал Тюити Нагумо отдал приказ кораблям лечь на обратный курс. Адмирал отказался от повторной атаки. В момент нанесения удара по гавани Пёрл-Харбора там отсутствовали американские авианосцы. Местонахождение их было не известно и ответного удара можно было бы ожидать в любой момент. Сократившимся на треть из-за потерь и повреждений авиагруппам японских авианосцев необходимо было время на обслуживание и пополнение боеприпасов. Фактор внезапности уже был утрачен. К моменту повторного появления японских самолётов над островом Оаху зенитная артиллерия американцев, восстановившись от первоначального шока, оказала бы эффективное противодействие нападавшим.

Важнейшим результатом успешной авиационной атаки главных сил американского флота в Пёрл-Харбор стало получение Японией в первый же день боевых действий стратегического превосходства на море и возможности проводить широкомасштабные наступательные действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Палубная авиация и авианосцы вновь заявили о себе как основной ударной силе в войне на море.

Источник

Продолжение следует..., я теперь точно не знаю, сколько будет частей, не даёт добавлять картинки до определённого момента, а без картинок это не история