Каково жить в центре России? Очерк о Красноярске. Часть 2, краткая история

Здравствуйте, дорогие читатели!) В первой части, я кратко рассказал о плюсах и минусах города, и совсем немного затронул архитектурную, историческую, природную части. Так сказать, прошелся "по верхам":) Прочитать первую часть можно тут.

Во второй и последующих частях, мы рассмотрим Красноярск с разных ракурсов гораздо подробнее, я постараюсь познакомить вас с нашим сибирским мегаполисом и, возможно, у вас появится желание посетить его, о чем обязательно потом отпишитесь в комментариях! Итак, вторая часть у нас- историческая!

Предупрежу сразу, что мне не хочется строить повествование в образовательной манере: сухо, с перечислением дат и событий. Для таких вещей есть энциклопедии. Я вам расскажу самое интересное и главное, на мой взгляд, и постараюсь это проиллюстрировать, по возможности, лишь иногда добавляя важные даты и факты.

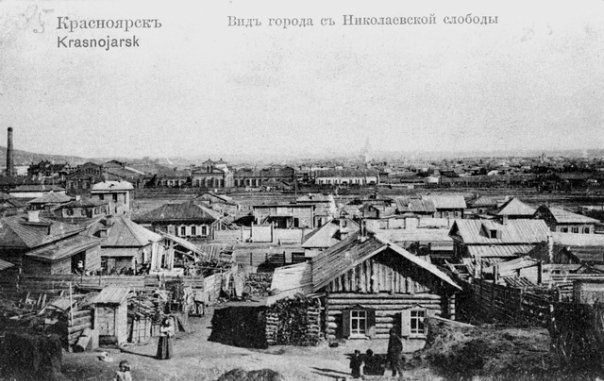

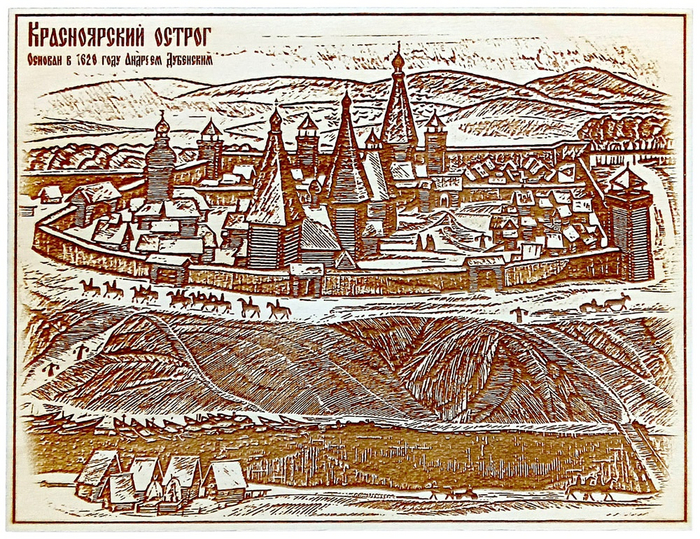

Красноярск. Красивый город, раскинувшийся по обоим берегам широкого Енисея. Является одним из старейших в Сибири. Как и многие города, он был основан как военный острог, в 1628 году. Изначально острог называли Красным Яром, что означает «Красивый берег» (как кстати до нынешнего года называлось одно из самых излюбленных красноярцами мест для прогулок. В этом году "Красивый берег" переименовали в «Астафьевский увал»).

Основателем считается воевода Андрей Дубенский, которого высшее начальство отправило найти место для нового острога, чтобы обезопасить уже основанные города- Енисейск, Томск, Кузнецк. Дубенский нашел такое место, назвал его "Красным Яром" и в 1625 году предъявил проект в Москве, мол, одобряете ли вы строительство в этом месте. Михаил Федорович Романов, восседавший в то время на троне, посоветовавшись с боярами дал добро и назначил Дубенского "городчиком" (строителем города). Дубенский снова отправился в холодную Сибирь.

В путь вместе с Дубенским отправились 303 человека, хотя царь позволил взять ему 500. Но желающих оказалось не так много, поэтому пришлось ехать почти в половину меньшим отрядом, чем было запланировано. Дорога была очень трудной, лошади, что купили в Тобольске, скоро пали, и весь груз (а это продовольствие, походное снаряжение) пришлось тащить на себе, пока не погрузились в лодки и не отправились по Енисею до выбранного ранее места.

В июле 1628 года экспедиция Дубенского причалила к пункту назначения. Лодки пришлось разобрать, они и послужили легким материалом для начала основания острога. Рядом, на левом берегу Качи, на самой высокой точке сопки Кум-Тигей (ныне Покровская) была установлена сторожевая вышка. Эту вышку, в последствие перестроенной в часовню Параскевы Пятницы, вы могли лицезреть на десятирублевых купюрах)

Кто такая Парскева Пятница?

Святая мученица Параскева, нареченная Пятницей, жила в III веке в Иконии в богатой и благочестивой семье. «Параскева» в переводе с греческого и означает «Пятница» – родители святой дали ей это имя в силу особого почитания дня страданий Господних.

Параскева всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и хотела посвятить всю свою жизнь Богу. За исповедование христианской веры и отказ принести жертву языческому идолу она претерпела тяжкие мучения и была обезглавлена.

Святая Параскева, нареченная Пятницей, особо почиталась на Руси, с ее памятью было связано множество благочестивых обычаев и обрядов. Она считалась покровительницей полей и скота, целительницей людских душевных и телесных недугов, а также хранительницей семейного благополучия.

Интересный факт:

Река Кача, рядом с которой была поставлена вышка, взяла свое название от местных жителей, которые проживали на этой территории до прихода русских. И нет, не потому что эту реку так называли местные, они ее называли по другому- Изыр-Су (Орлиная речка). А себя называли Изыр-кичи (слово «кичи» переводится как «люди») . Это слово было трудно произносить новоприбывшим, поэтому слово переиначилось в «качи» . Местных татар стали называть качинцами, а реку, на которой они обитали, Качей.

Идем дальше. Интересно и то, что в первые годы существования острога, он назывался Новокачинским. Но имя не приживалось и в итоге вернулись к тому, как назвал новое поселение Андрей Дубенский - Красный Яр, чуть позже для удобства стали использовать новое удобное слово- Красноярск.

Первое время острог не приносил выгоды. Новый воевода Енисейска Аргамаков писал в Москву о бесполезности Красноярского острога: в 1629 году Красноярский острог собрал ясака всего на 170 рублей, а его же острог — на 5 тыс. рублей в год. Дубенского вызвали в Москву для судебного разбирательства. И вот, 1 августа 1630 года царь издал указ о ликвидации молодого Красноярска. Но из-за бесконечных набегов кочевников, которые неоднократно пытались напасть на тот же Енисейск (а красноярский острог отбивал их набеги), через 2 года решение об упразднении Красноярска было отменено и город остался жить и развиваться.

Статус города Красноярск получил в 1690 году, когда Сибирь была окончательно присоединена к России.

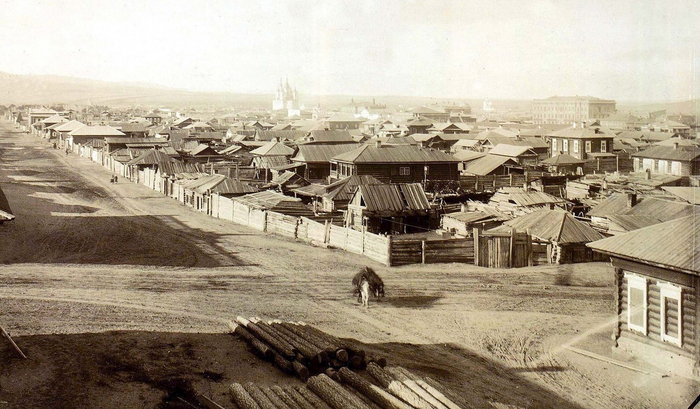

26 июня 1773 года в Красноярске произошел страшный пожар, который уничтожил почти весь город. Дотла сгорели не только крепостные укрепления, но и воеводская канцелярия, дом коменданта, винные и пороховые подвалы, питейные дома. Сгорел воздвигнутый в 60-х гг. новый Воскресенский собор. В городе осталось лишь 30 домов.

В город был прислан сержант геодезии Пётр Моисеев, который дал городу совершенно новую линейную планировку по типу Петербурга. Это стало началом современного Красноярска.

Кстати, острог не раз оправдал свое прямое назначение-оборона от набегов. Набеги киргизских князей на Красноярск совершались в 1630, 1634, 1636, 1640, 1665, и 1667 годах. Особенно тяжёлую осаду острог выдержал в 1679 году, когда к его стенам приступило объединённое войско енисейских кыргызов и джунгар под предводительством Иренек-хана. Сожжены были станицы Базаиха и Торгашино, уничтожен караульный периметр сигнальных постов и вышек.

Прошло немного времени и уже в 1822 году указом государя была создана Енисейская губерния, и Красноярск стал ее центром.

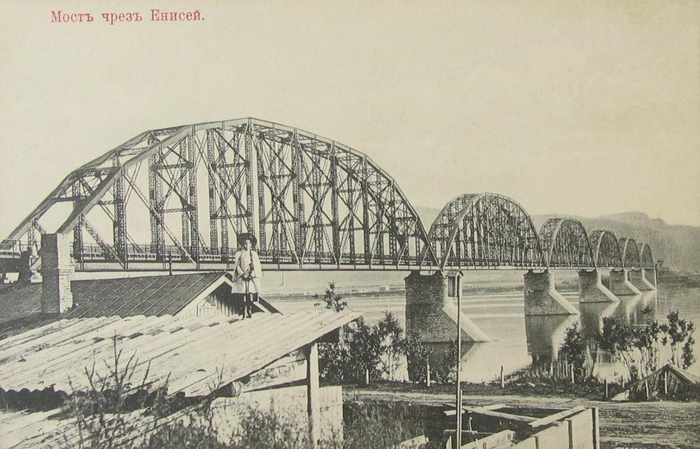

Город рос, развивался, и в 18 веке закономерно перерос из крепости в обычный сибирский город. Главным толчком в его развитии, стало строительство в 1895 году Великой Сибирской железной дороги, которая связала Красноярск с центром России. Красноярск, "подключился" к жизни остальной страны и город стал влиять на ход общей истории все больше и больше.

В 19 веке город становится популярным местом для ссылки декабристов. Все чаще открываются образовательные и культурные учреждения, начинает издаваться своя газета, благодаря чему город получает статус одной из культурных столиц Сибири.

В годы гражданской войны Красноярск принял на себя и вооруженный удар. Зимой 1919 — 1920 годов прошла, так называемая, Красноярская операция, в которой сошлись силы Русской армии и РККА. В результате боев, в январе 1920 антибольшевистские силы были выбиты из города. Красная армия одержала победу открыв, тем самым, возможность наступления на Иркутск.

Интересный факт:

В 1920 году в Красноярске была расстреляна создательница первого в истории русской армии женского батальона Мария Леонтьевна Бочкарёва.

Во время Второй мировой войны, красноярцы не только отправились защищать Родину на передовую, но и активно помогали стране в тылу. В годы войны в регион прибыло оборудование 25 крупных заводов и фабрик, 30 тысяч рабочих. Так появились «Краслесмаш», «Сибтяжмаш», КрасТЭЦ, Комбайновый завод, Красноярский радиотехнический завод, химкомбинат «Енисей», Цементный завод, завод «Квант», значительно вырос «Красмаш». За годы войны красноярцы перечислили в фонд обороны более 200 млн рублей, отдали 115 тысяч тёплых вещей, сотни тысяч пудов хлеба и других продуктов питания.

В годы Великой отечественной войны в Красноярском крае действовало свыше 60 эвакуационных госпиталей, принимавших самых тяжёлых больных. До сих пор в столице края работает госпиталь ветеранов войн.

23 сентября 1942 года в Красноярский край прибыл первый эвакуированный эшелон с детьми из блокадного Ленинграда — 1458 человек.

Новой страницей в истории нашего города, стало освоение гидроэнергетических ресурсов Ангары и Енисея, начавшееся уже после Великой Отечественной войны. В этот период была не только создана мощная электроэнергетика, но и основаны связанные с ней крупные предприятия черной и цветной металлургии, целлюлозно-бумажной, медицинской и химической промышленности. Красноярск стал крупным центром академической науки, высшего и среднего специального образования.

В 1932 году в городе был запущен городской автобус, а через 3 года — паровой трамвай. Город становится одним из крупнейших городов в РСФСР. В конце 1950-тых в городе появляются троллейбус и трамвай на электрической тяге.

В конце 1990 годов в Красноярске начали планировать метро. Строительство позднее неоднократно останавливалось и возобновлялось, однако в 2025 году работы идут полным ходом. Основным толчком послужила Универсиада 2019 года, в ходе которой на наш город было обращено дополнительное внимание столичной власти.

10 апреля 2012 года родился миллионный житель Красноярска, и город стал четырнадцатым в России городом-миллионером.

Одним из последних известных мероприятий в нашем городе, стал Чемпионат России по фигурному катанию 2023. За 3 года до этого, в 2020 году Красноярск впервые принимал мероприятие подобного формата. Плюс ко всему, это самый восточный город России, где проходил чемпионат.

В настоящее время Красноярск живет и развивается. Строится метро, открываются новые заведения, происходит модернизация оборудования заводов, направленных на борьбу с загрязнением окружающей среды. Частный сектор замещается благоустроенными домами, на дорогах все чаще заметны новые троллейбусы и электробусы. История не творится сама, ее творим мы, люди. И то, какой она будет дальше, тоже решаем только мы.

Статья подходит к концу. Как вы понимаете, в таком формате невозможно охватить и части всей четырехсотлетней истории, по такому случаю пишутся целые книги. Но я постарался выделить интересное, понемногу с каждого периода, чтобы познакомить вас с городом на Енисее. В следующих частях, рассмотрим мистические байки нашей земли, поведаю о героях и подвигах земляков, расскажу вам истории некоторых интересных мест нашего города, а также обязательно проведу видеоэкскурсию, чтобы вы увидели всё своими глазами.

Не забывайте подписываться и писать комментарии, мне будет очень приятно:) До новых встреч!

Ответ на пост «Братский острог»1

Ликбез по башне Братского острога.

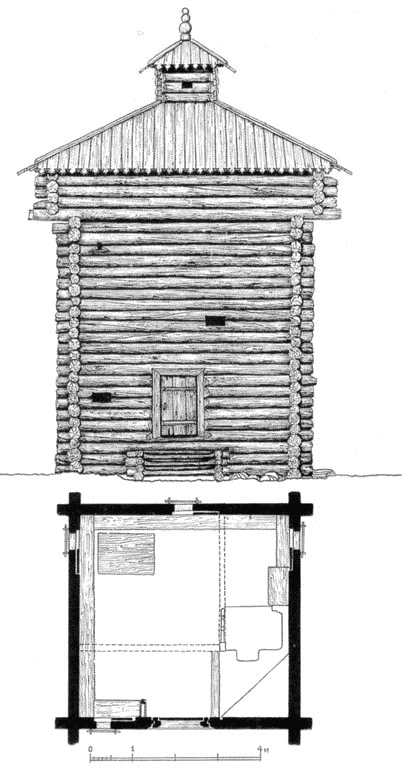

Башня была лишь небольшой частью Братского острога.

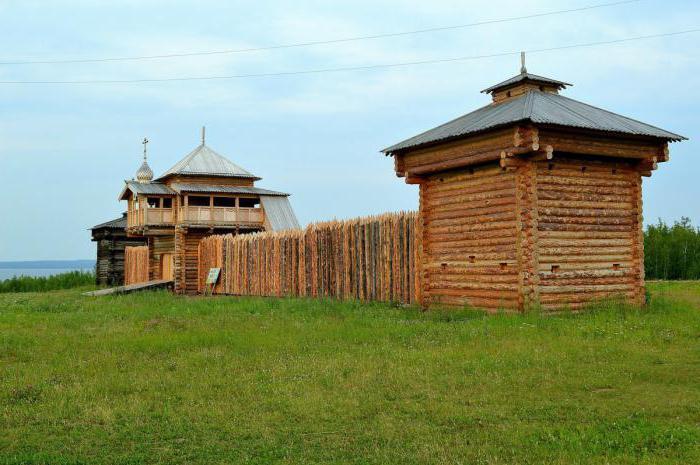

Острог состоял из четырех таких башен по углам крепости, и проезжими воротами. Всё вместе соединялось высоким частоколом. Сейчас вы можете увидеть таким острог у нас в музее.

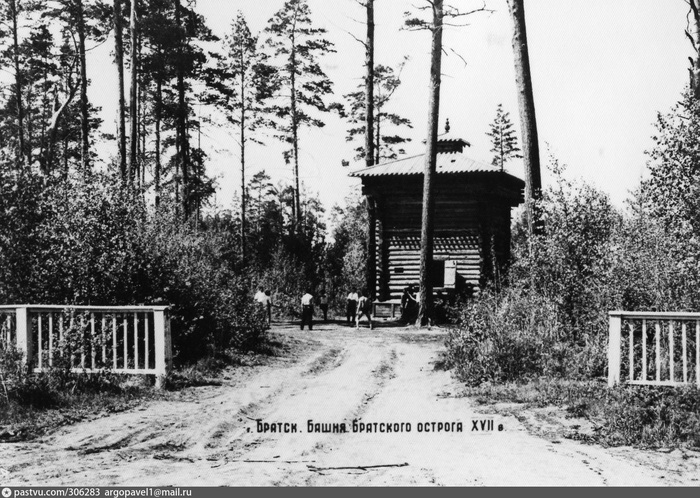

Башня подлинная, построена примерно в 1685 г.

Датировка методом дендрохронологического анализа установила, что все подлинные бревна из которых срублена наша башня были заготовлены в 1684-1685 г. Это полностью соотносится с недавно найденным архивным документом, написанном в декабре 1684 г. о том, что Братский острог (построенный на этом месте в 1654 г.) сгорел. Подтверждается также и результатами археологических раскопок в1957-1959 гг. обнаруживших остатки более старой башни под нынешней. Значит башня, на которую мы любуемся в музее "Ангарская деревня" была построена в 1685 г.

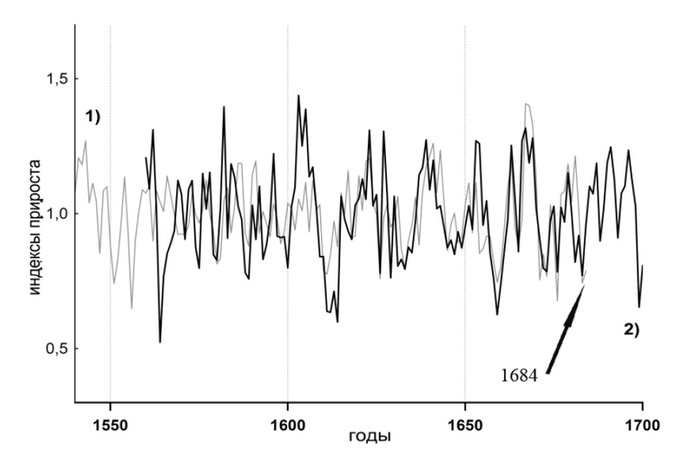

Перекрестная датировка обобщенной древесно-кольцевой хронологии по юго-западной башне Братского острога (1 - серая линия) с древесно-кольцевой хронологией построенной по живым деревьям (2 - черная линия).

Всего от Братского острога сохранилось две подлинные башни, вторая находится в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве.

Обе башни преспокойно стояли на своем изначальном месте до 1959 г. когда их разобрали и перевезли. Юго-западную башню перевезли на мыс Пурсей в пос. Падун, где она находилась до начала 1980-х гг., затем в наш музей. А Северо-западную как наиболее интересную увезли в музей-заповедник "Коломенское" в Москве. Последняя отличается более архаичной конструкцией и вполне может оказаться намного старше нашей. К сожалению без проведения дендрохронологического анализа мы не можем это выяснить.

Аввакум не мог сидеть в башне, что сейчас в "Ангарской деревне".

Протопоп Аввакум зимовал в Братском остроге по пути в ссылку в Даурию. Из-за непокорности, его в октябре в легкой одежде бросили в тюрьму, которой служила "порожняя" неотапливаемая башня. Сохранившиеся башни имели печи как в обычной избе, то есть не могли быть той самой неотапливаемой башней. В ноябре его перевели в аманатскую избу, в которой держали аманатов (бурятских заложников). Такой аманатской избой вполне могла служить одна из отапливаемых башен, но точно не наша, что сейчас сохраняется в «Ангарской деревне», ведь она датируется 1685 г., а события с Аввакумом происходили в 1656 г. Есть ли вероятность, что Аввакум сидел в северо-западной башне, что сейчас в Коломенском? Узнать это мы сможем только после дендрохронологического датирования.

Нижний этаж башен служил в качестве жилищ, второй для ведения боевых действий, самый верхний дозорная вышка.

Расположение окон первого этажа, а также следы от стационарной мебели и печи в башнях подтверждают, что первый этаж был обыкновенной избой. Узкие бойницы и облам на втором ярусе использовались для стрельбы по наступающему врагу.

Заметные следы на стенах произошли от пуль 17 в., и дроби 20 в. Следы от бурятских стрел вряд ли имели место быть.

По старинному преданию молодежь в 18 в. вырубала свинец из башен Братского острога. Действительно, те стены, которые были обращены наружу крепости имеют множество пулевых отверстий и следы вырубки топорами. Все углубления находятся на уровне человеческого роста. Скорее всего гарнизон служилых Братского острога периодически проверял кучность стрельбы из пищалей в 17 в. Что касается бурятских стрел, вряд ли они могли оставить какие-то следы, тем более что по письменным данным буряты ни разу не предпринимали попыток нападения на острог. Больно грозные были укрепления для их возможностей. Они брали его в осаду. Последний раз это было в середине 17 в., позже взаимоотношения с бурятами нормализовались. Поэтому стрелять из лука по башне построенной в 1685 г. было уже незачем.

Подлинные бревна башни почти все из сосны, лишь 5% из лиственницы.

Порода древесины была определена в процессе дендрохронологического анализа. Вообще, чем древнее, тем меньший процент лиственницы встречается в бревенчатых строений. Лиственница тяжелее, труднее обрабатывается и больше промерзает. В оборонном зодчестве Сибири в 17 в. тем более не старались строить на века. Главное было быстро возвести укрепления, чтобы здесь и сейчас суметь отразить вероятное нападение. Сохранность срубных построек больше зависит от своевременного ремонта кровли, а не особых свойств дерева.

В Братске в разное время было три острога.

Первый Братский острог был заложен Максимом Перфильевым в 1631 г. у Падунского порога, через четыре года его сожгли буряты. Второй острог был поставлен в 1636 г. в устье р. Оки на её правом берегу. И третий, тот который мы воссоздаем в музее, был построен в 1654 г. на левом берегу устья р. Оки, где затем образовалось село Братск Острожное, которое просуществовало до середины XX в.

Братский острог1

Братский острог основал казачий пятидесятник Максим Перфильев на Ангаре возле Падунского порога. Строительство острога явилось продолжением русской колонизации Сибири, вторжения землепроходцев в бассейн Енисея для сбора пошлин и в поисках залежей серебряных руд. Позже в XIX веке острог стал селом Братско-Острожное, позже Братском.

От Братского острога сохранились две сторожевых башни. Одна из них находится в Ангарской деревне. Вторую же перевезли в Москву – в музей-заповедник Коломенское.

Из острога выходили экспедиции Ивана Москвитина, первым достигшего Охотского моря, Курбата Иванова, первого исследователя Байкала, Якова Похабова, основателя будущего Иркутска.

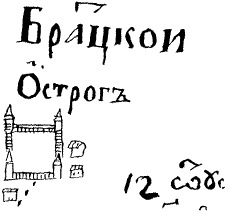

В 1632 году в Братском остроге было уже около ста жителей. Отсюда лежали пути, ведущие к Ледовитому океану, Амуру и Восточному морю, в Даурию, Монголию и Китай. В 1654 году Дмитрий Фирсов сделал краткое описание острога и сообщил его размеры: «… острог мерою поставлен, круг его сто двадцать сажен».

В 1650-х годах в остроге в ссылке побывал протопоп Аввакум, подневольный участник Даурской экспедиции Афанасия Пашкова, в 1675 году — посольство Николая Спафария в Китай. В конце XVIII века здесь жил в ссылке Александр Радищев.

С утратой военного значения в XIX веке острог превратился в село Братско-Острожное, позже Братск. В связи с сооружением Братского водохранилища село было перенесено на новое место, в 1951 году стало рабочим посёлком, в 1955 году преобразован в город Братск. Одна из башен острога была разобрана и перевезена в Москву, находится в музее деревянного зодчества в Коломенском.

Чтобы восстановить исторический облик Братского острога, специалисты несколько лет искали и изучали архивные документы. За особо ценными и древними летописями обращались в Российскую академию наук. В итоге, известными стали практически все детали и размеры именно Братского острога. По этим данным опытные архитекторы Сибирского научно-исследовательского института «Наследие» подготовили эскизы и чертежи. Как известно от Братского острога сохранились сразу две сторожевых башни. Одна из них хорошо известна горожанам, она находится в самой Ангарской деревне. Вторую же перевезли в Москву – в музей-заповедник Коломенское. Именно по чертежам увезенной башни в прошлом году в Братске построили ее копию. Потом взялись за ворота. Они одновременно служили также часовней и амбаром. Более того, входная башня была самым сложным и красивым из заградительных строений острога.

Со шпилем ее высота превышала 8 метров, а длина некоторых бревен - достигала 12. Новые ворота построят в соответствии с оригиналом. Единственное, чем это строение будет отличаться от подлинника - это наличием бетонного фундамента.

Прогулка по Томской писанице с собаками

Цири неотразима и знает это)

Смотрит своими ясными глазами прямо в душу

Сладкая парочка на пороге острога.

Реконструкция острога.

Непосредственно писаница.

медведь особенно хорош 😄

Казачий острог начала XVII века, село Семилужки Томской области

В 2008 году участковый милиционер Владимир Федорович Ильин вышел на пенсию и начал воссоздавать казачий острог. Теперь под управлением радушного и колоритного воеводы (смотрите фото) целая крепость со стенами и сторожевыми башнями, часовня, воеводская изба, трапезная, лабаз, колодцы, кузница, пушка, музей старинного оружия и много чего еще диковинного и невиданного для современного человека.

Фото: Алексей Мякишев

Форт Куюм, Алтай

Если вдруг будете в районе Элекмонара (ну или Чемала, что географически почти одно и то же), то рекомендую заглянуть в Форт Куюм. Находится здесь: https://yandex.ru/maps/org/fort_kuyum/110677666885/?ll=85.999706,51.497483&z=14.23

Это реконструкция казачьего острога. К самой реконструкции можно придраться (например, доски в те годы были слишком дороги, чтобы использоваться для таких сооружений), но в целом всё сделано и подано неплохо.

Начали поиски первого Кузнецкого острога

Будем заниматься поисковыми мероприятиями всё лето. Приглашаем заинтересованных попутчиков из Новокузнецка. Будем рады любой информации по первому Кузнецкому острогу