Обнаружен «вызывающий страх» новый хищный динозавр

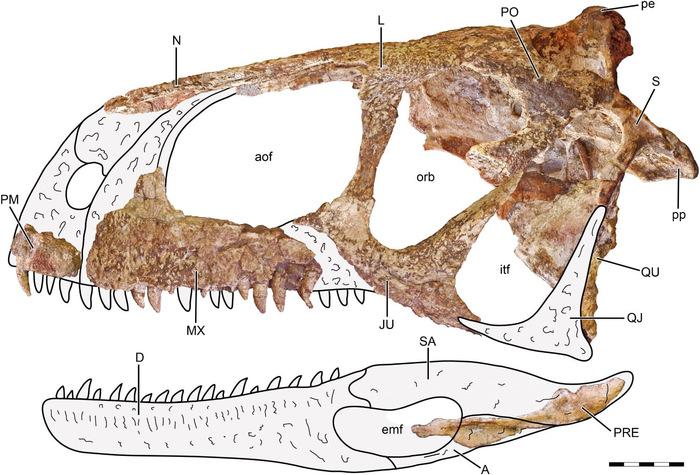

Аргентинские палеонтологи обнаружили новый вид хищного динозавра, названного Llukalkan aliocranianus. Он относится к абелизавридам — группе двуногих крупных плотоядных динозавров, которые обитали в Южном полушарии, в то время как Северное населяли тираннозавры. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в Journal of Vertebrate Paleontology.

Ллукалкан был одним из крупнейших хищников Патагонии, достигал пяти метров в длину, имел чувствительное обоняние и мощные челюсти, был вооружен острыми когтями на верхних и нижних конечностях. Череп ллукалкана имеет характерные выступы, делающие его похожим на некоторых современных рептилий, например, игуан. По оценкам исследователей, динозавр также отличался от других хищников чутким слухом.

Отличительной особенностью динозавра является небольшая задняя заполненная воздухом пазуха в зоне среднего уха, которая до сих пор не наблюдалась ни у одного другого абелизаврида. По мнению ученых, слух у него был похож на слух современных крокодилов.

Ллулкалан на языке мапуче (индейского народа в Чили и Аргентине) означает «тот, кто вызывает страх». Он населял Патагонию примерно 80 миллионов лет назад вместе с еще одним абелизавридом — Viavenator exxoni. Ископаемые останки ллукалкана и виавенатора были обнаружены всего в 700 метрах друг от друга в формации Бахо-де-ла-Карпа.

На сегодняшний день в Патагонии обнаружено почти десять видов абелизавридов. Эти динозавры обитали и в других районах древнего материка Гондваны, включая территорию современных Африки, Индии, Антарктиды и Австралии.

Подборка окаменелостей

Пояснительная надпись: "Эти костяные шарики росли в коже стегозавра, защищая горло от хищников".

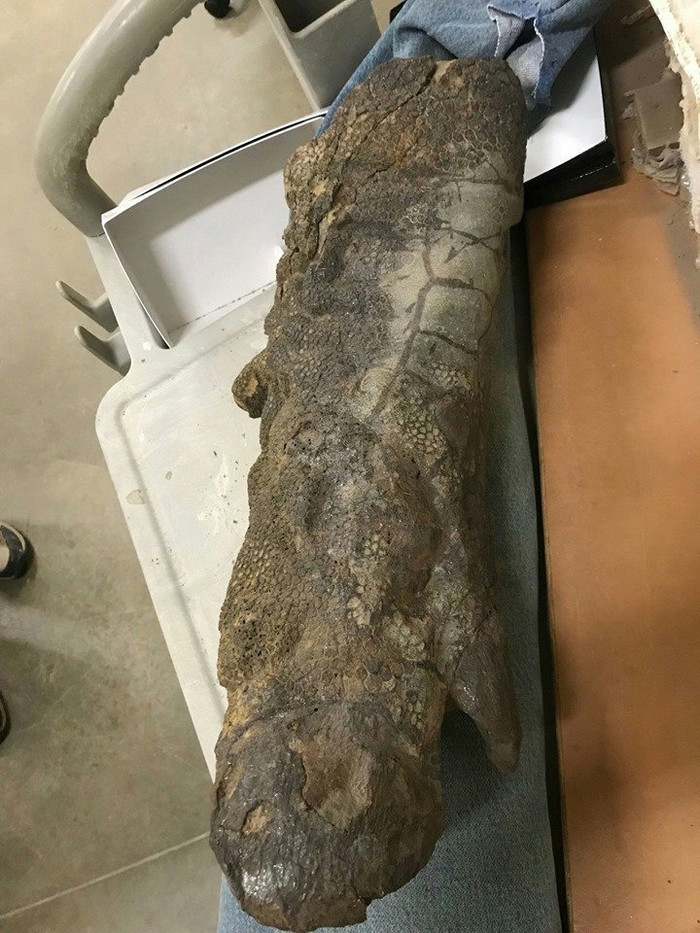

Мумифицированная нога эдмонтозавра; образец имеет собственное имя "Дакота". Хорошо видны отпечатки чешуйчатых кожных покровов и копыто на среднем пальце.

Образец пситтакозавра (Psittacosaurus, SMF R 4970), сохранивший наружные покровные структуры в виде длинных трубкообразных образований, а также пигментацию.

Редчайший случай: во время препарации челюстной кости тираннозавра один из техников Королевского тирреловского музея (Канада) обнаружил ископаемую сосновую шишку, застрявшую в верхнечелюстном отверстии образца.

Гнездо птицы, прекрасно сохранившееся в травертине. Плейстоцен Германии.

Образец птерозавра рамфоринха с сохранившейся полостью мозговой коробки.

Синомегацерос (Sinomegaceros pachyosteus) - плейстоценовый олень из Северного Китая.

Этот слепок скелета тираннозавра, известного под именем Вайрекс (Wyrex), установлен в Музее округа Картер в Монтане. Образец известен отсутствием кончика хвоста, который, как считается, откусил другой тираннозавр.

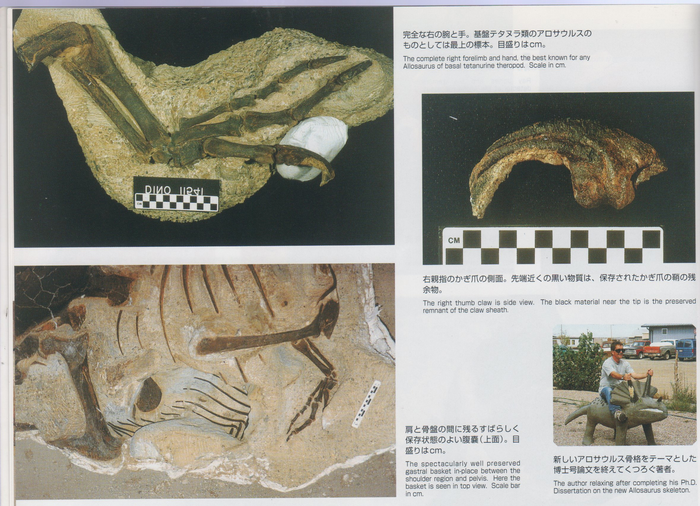

Интересный факт: голотип Allosaurus jimmadseni (вид аллозавров, описанный в 2020 году) содержит слепок кератиновой оболочки, которая сохранилась на когтях большого пальца!

Раковина юрского аммонита Lytoceras fimbriatum, Франция. Размеры 21,6 см.

Окаменевшая раковина мезозойской улитки.

В Музее геологии горной школы Южной Дакоты имеется одна из самых крутых окаменелостей! Это ореодонт, #Merycoidodon culbertsoni, мать с детёнышами-близнецами, сохранившимися в утробе! Ореодонты представляют собой вымершее надсемейство доисторических жвачных парнокопытных, с короткими черепами и похожими на клыки зубами. Большинство ореодонтов были размером с овцу, хотя некоторые роды выросли до размеров крупного рогатого скота. Они были массивными, с короткими четырехпалыми копытами и сравнительно длинными хвостами.

Предок хуюмбул

Самая старая известная деревянная статуя в мире — Шигирский идол — оказалась еще старше, чем предполагалось ранее.

Исследование опубликовано в журнале Quaternary International, коротко о нем сообщает Science Alert.

Шигирский идол — это деревянная фигурная статуя с множеством лиц, похожих на маски. Статуя тысячелетиями хранилась в кислой, антимикробной среде торфяного болота Шигирь на Урале в России, что позволило ей прекрасно сохраниться.

Идол был впервые обнаружен в 1890 году, а радиоуглеродное датирование в 1990-х годах выявило, что возраст статуи составляет около 9750 лет.

Это произвело фурор в научном сообществе: не только из-за впечатляющей сохранности артефакта, но и поскольку многие эксперты считали, что стиль искусства слишком сложен для людей того времени.

Затем, в 2018 году, ученые провели новый анализ, используя образец, извлеченный из более сохранной внутренней части артефакта. Выяснилось, что Шигирскому идолу около 11600 лет.

Теперь же археологи Томас Тербергер из Геттингенского университета в Германии, Михаил Жилин из Института археологии РАН в России и Светлана Савченко из Свердловского областного музея в России, теперь повторно проанализировали результаты множественного углеродного датирования. Они пришли к выводу, что статуя еще старше.

Хуюмбулы счастливы

Палеонтологи нашли древнюю акулу с крыльями

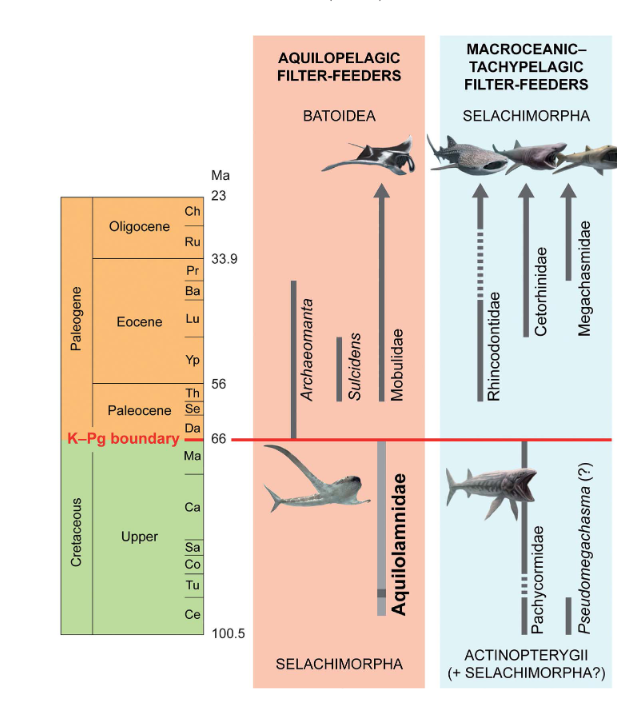

Ученые нашли в Мексике прекрасно сохранившуюся окаменелость акулы мелового возраста с длинными грудными плавниками, напоминающими крылья. Ранее такая форма тела у акул не была известна. Кроме того, это — древнейшая находка "крылатого" представителя пластиножаберных, жившего задолго до появления мант и орляковых скатов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Пластиножаберные — группа питающихся планктоном хрящевых рыб, объединяющая акул и скатов. Современные представители этой группы формируют две отдаленно связанные клады с различными морфотипами. Для одной, в которую входят китовые и гигантские акулы, характерна "традиционная" акулоподобная форма тела; в другую попадают животные с крыловидными плавниками — манты и орляковые скаты-мобулы, или рогачи.

До сих пор считалось, что длинные и тонкие выросты по бокам туловища, напоминающие крылья, стали формироваться у скатоподобных пластиножаберных после того, как эти две клады разделились, но новая находка заставила палеонтологов пересмотреть взгляд на пути эволюции хрящевых рыб.

В 2012 году исследователи из Франции, Германии и Мексики во главе с Роменом Вулло (Romain Vullo) из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) нашли в пластах известняка возрастом 93 миллиона лет образец причудливой крылатой акулы удивительной сохранности. Открытие было сделано в местечке Вальесильо в Мексики, известном многочисленными окаменелостями аммонитов, костистых рыб и морских рептилий.

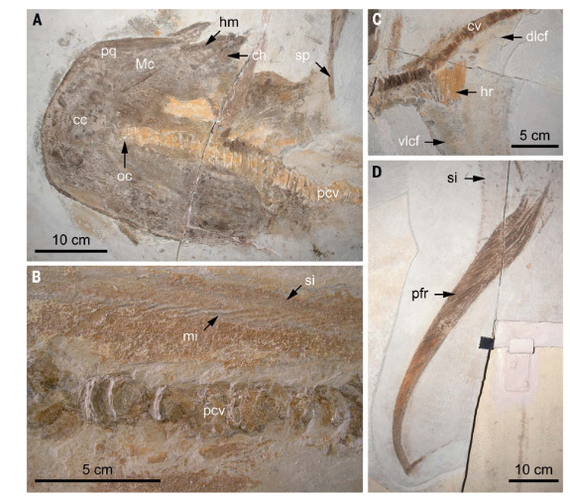

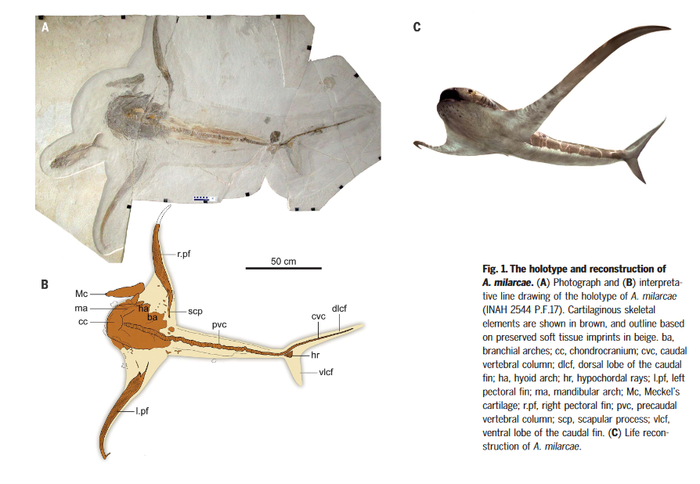

Новый вид получил название Aquilolamna milarcae, или орлиная акула. Он настолько не похож на своих ближайших родственников, что ученые предварительно решили создать для него особое семейство в рамках отряда ламнообразные (Lamniformes).

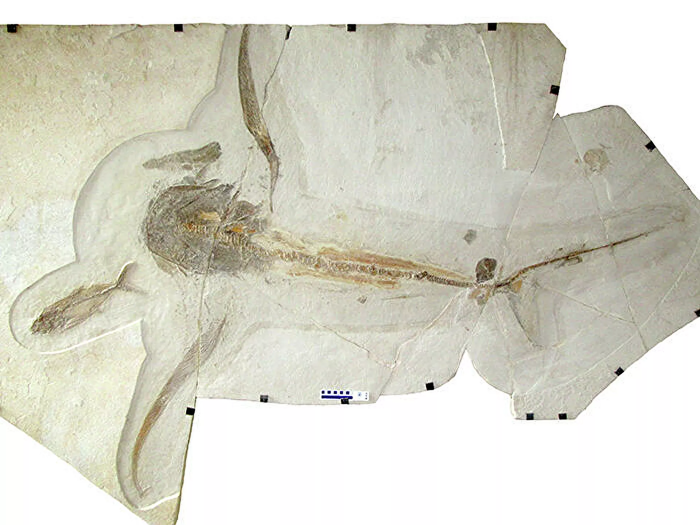

Окаменелость крылатой акулы Aquilolamna milarcae, найденная в известняке Вальесильо в Мексике

Как и манты, орлиные акулы характеризуются чрезвычайно длинными и тонкими грудными плавниками, напоминающими крылья. Исследуемый образец имеет длину 1,65 метра при размахе крыльев 1,90 метра. У акилоламны был хвостовой плавник с хорошо развитой верхней лопастью, типичный для большинства пелагических акул, таких как китовые и тигровые акулы.

Ее анатомические особенности придают ей химерный вид, сочетающий в себе морфологические черты как акул, так и скатов. С одной стороны, Aquilolamna milarcae имеет характерные для всех акул удлиненное торпедообразное тело и хвост, завершающийся отчетливым хвостовым плавником. С другой, ее роднят с мантой длинные тонкие грудные плавники и широкий рот с очень мелкими зубами, по-видимому, приспособленный для фильтрования планктона.

Авторы предполагают, что крылатая акула был относительно медлительной. Используя свои длинные грудные плавники и хвост, она скользила в толще воды, собирая в открытый рот взвешенный планктон.

До этого палеонтологам была известна только одна группа ископаемых рыб мелового периода, питавшихся планктоном, — лучеплавниковые рыбы из отряда толстокожих (Pachycormiformes). Теперь, по словам авторов, структура морской экосистемы мелового периода стала более проработанной.

Кроме того, находка указывает на неожиданно ранний эволюционный эксперимент с появлением крылообразных плавников среди акул. Аналогичные черты у мант и мобул возникли только спустя 30 миллионов лет, в самом конце мелового периода. Но, по-видимому, эта эволюционная ветвь оказалась у акул тупиковой, и исчезла на рубеже мела и палеогена.

Тамарро из семейства троодонтид рос гораздо быстрее других птицеподобных динозавров

Что палеонтологи могут сказать по одной кости динозавра?

Рис. 1. Реконструкция внешнего вида тамарро (Tamarro insperatus). Рисунок © Oscar Sanisidro с сайта icp.cat

Вплоть до начала XXI века о троодонтидах — семействе некрупных динозавров, живших в меловом периоде по всему Северному полушарию, — практически ничего не было известно, и лишь в последние годы начала бурно накапливаться новая информация об этих животных: были описаны находки целых скелетов с отпечатками оперения, яиц, эмбрионов и молодых особей. Источниками новых окаменелостей троодонтид долгое время являлись только Восточная Азия (из известных видов семейства более половины найдено в Китае и Монголии) и Северная Америка. Однако недавно вышла статья с описанием первого (и единственного) вида базальных троодонтид, обнаруженного в Западной Европе. Новый вид получил имя «тамарро неожиданный» (Tamarro insperatus). Помимо новых сведений об ареале троодонтид, он также предоставил удивительные данные о скорости роста птицеподобных динозавров.

Троодонтиды были сравнительно мелкими хищными динозаврами: самый крупный из них, троодон (Troodon formosus), был размером с эму, а самый маленький, мэй (Mei long), — с утку. В основном троодонтиды специализировались на добывании мелких животных — насекомых, птиц и млекопитающих. Во многих отношениях троодонтиды куда больше напоминали птиц (своих ближайших эволюционных родственников, но не прямых потомков) чем любые другие нептичьи динозавры (non-avian dinosaurs): у них был хорошо развитый мозг (по коэффициенту энцефализации некоторые троодонтиды были сравнимы с африканским страусом), крупные, смещенные вперед глазницы, обеспечивавшие динозавру бинокулярное зрение, и ассиметричные уши, напоминающие совиные, — благодаря им охотящийся ящер мог на слух локализовать даже очень маленькую добычу. Открытие тамарро только поддержало общую тенденцию, потому как выяснилось, что по темпам роста этот динозавр «обогнал» всех известных рептилий и вплотную приблизился к показателям, характерным для современных нелетающих птиц.

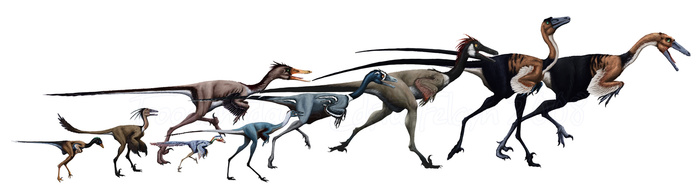

Рис. 2. Сравнение размеров наиболее известных троодонтид. Слева направо: Mei long, Sinovenator changii, Byronosaurus jaffei, Jinfengopteryx elegans, Sinornithoides youngi, Sinusonasus magnodens, Troodon formosus, Saurornithoides mongoliensis, Saurornithoides junior. Ближайший родственник тамарро — цзиньфэноптерикс, самый маленький динозавр с голубым оперением. Рисунок © Apsaravis с сайта deviantart.com

К сожалению, от всего динозавра сохранилась лишь одна-единственная окаменелость — вторая плюсневая кость правой задней лапы, обнаруженная в 2003 году в позднемеловых (возраст — около 66 млн лет) отложениях Испании. По ряду характерных анатомических особенностей — например, отсутствию дистального гинглимоидного сустава и небольшому отверстию на латеральной части подошвенного гребня — ученым удалось довольно точно установить, кому принадлежала эта кость, и составить представление о том, как выглядел ее владелец на основании данных о внешнем облике других троодонтид. Учитывая же, что до этого от европейских плотоядных динозавров в основном находили только изолированные зубы, тамарро сохранился довольно хорошо. Этим, кстати, и объясняется его необычное имя: в каталонских мифах тамарро — неуловимое горное животное, чем-то напоминающее французского даху, которое сложно найти и еще сложнее поймать.

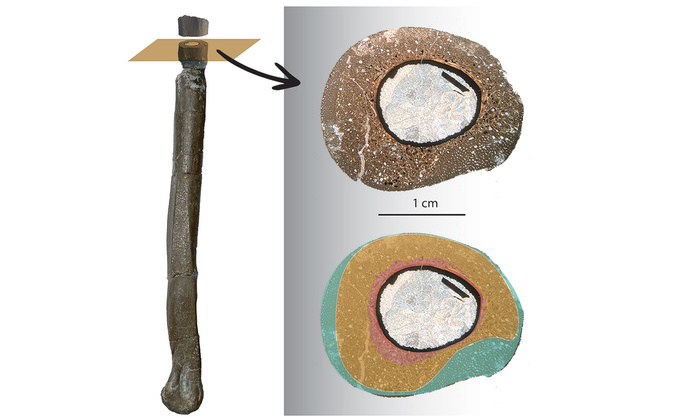

Маленькая, длиной всего с человеческий палец косточка тамарро — пока что единственный «трофей», угодивший в руки палеонтологов, и Альберт Г. Селлес, возглавлявший коллектив описавших динозавра ученых, так прокомментировал это: «Одно из возможных объяснений может заключаться в том, что, как и у современных птиц, кости небольших динозавров-теропод были полыми, чтобы облегчить вес животного. Эта хрупкость затрудняет сохранение скелета животного в виде окаменелости».Рис. 3. Голотип тамарро MCD-7073, вторая плюсневая кость правой задней лапы (слева) и ее анатомическое положение (справа, найденная часть выделена желтым). Рисунок с сайта icp.cat

На основе гистологического анализа среза кости тамарро ученые смогли сделать выводы о том, как это животное росло и развивалось. На момент смерти динозавр был еще молод и не достиг максимальных размеров, но уже был заметно крупнее большинства других троодонтид; предполагается, что во взрослом состоянии тамарро был около 2 метров в длину и весил порядка 20 килограммов — как взрослый обыкновенный нанду. Сравним тамарро с нелетающими птицами и по темпам роста: судя по обилию кровеносных сосудов в костной ткани и наличию единственной линии остановки роста (line of arrested growth, LAG) на самой периферии среза, уже в течение первого года жизни это животное достигло подростковой (subadult) стадии развитии, и на момент смерти не переставало бурно расти. Предположительно, зрелости этот динозавр достигал на второй год жизни; ранее схожие темпы роста были зафиксированы только у китайского троодонтида мэй (C. Gao et al., 2012. A Second Soundly Sleeping Dragon: New Anatomical Details of the Chinese Troodontid Mei long with Implications for Phylogeny and Taphonomy), тогда как родственный тамарро ляонинвенатор (Liaoningvenator curriei) достигал зрелости только к четырем годам (C. Shen et al., 2017. A New Troodontid Dinosaur (Liaoningvenator curriei gen. et sp. nov.) from the Early Cretaceous Yixian Formation of Western Liaoning Province, China), а сравнимый с тамарро по размерам североамериканский талос становился взрослым лишь к 6–9-летнему возрасту (L. Zanno et al., 2011. A New Troodontid Theropod, Talos sampsoni gen. et sp. nov., from the Upper Cretaceous Western Interior Basin of North America).

Рис. 4. Область исследования голотипа MCD-7073 и подкрашенный срез кости. Справа внизу зеленым отмечена ламинарная фиброламеллярная (laminar fibrolamellar) ткань, желтым — компактная шероховатая губчатая (compact coarse cancellous) ткань, розовым — пластинчатая губчатая кость (lamellar cancellous bone). Рисунок с сайта icp.cat

К сожалению, ученые пока не могут сказать, по какой причине этот маленький динозавр настолько быстро рос. В отличие от крупных растительноядных ящеров, которым стремительное взросление обеспечивало защиту от хищников (см. новость Малыши гигантских динозавров росли очень быстро, «Элементы», 28.04.2016), разница в размерах между детенышем и взрослой особью троодонтида не была настолько ошеломляюще велика, и продвинутые троодонтиды, такие как талос и троодон, взрослели медленно.

Возможно, ответ на эту загадку кроется в особенностях экосистемы, в которой обитали тамарро: до сих пор в отложениях самого конца мелового периода на территории Испании не было найдено крупных хищных динозавров (единственным возможным кандидатом на эту роль пока что остается бетазух (Betasuchus bredai), четырехметровый представитель группы Abelisauroidea, найденный в Нидерландах), а вот растительноядных видов уже насчитывается достаточно, чтобы возник закономерный вопрос, кто же на них охотился. В частности, всего в нескольких дюймах от кости тамарро лежали остатки парарабдодона, утконосого гадрозаврида, достигавшего в длину семи метров. Также из этой же экосистемы известны остатки длинношеих зауропод-титанозаврид и неопределенных крокодилов. Учитывая, что для североамериканского троодона не исключается охота на детенышей тринадцатиметровых эдмонтозавров (M. J. Ryan et al., 1998. Baby Hadrosaurid Material Associated with an Unusually High Abundance of Troodon Teeth from the Horseshoe Canyon Formation, Upper Cretaceous, Alberta, Canada), можно предположить, что двухметровый тамарро также мог быть одним из крупнейших и опаснейших хищников на Европейских островах.

Рис. 5. Темпы роста некоторых видов хищных динозавров в сравнении с тамарро и современной нелетающей птицей нанду. Подписи, сверху вниз: тамарро, нанду, читипати (два образца), овираптор (два образца), дейноних, троодон и неопределенный троодонтид. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Еще одной необычной особенностью тамарро является его филогенетическое положение на древе эволюции троодонтид. Согласно заключению описавшего тамарро коллектива палеонтологов, он принадлежал к подсемейству цзиньфэноптериксовых (Jinfengopteryginae), и его ближайшие родственники — это китайские троодонтиды, такие как сам цзиньфэноптерикс, филовенатор и ляонинвенатор. Все они были мелкими пернатыми хищники, размером не больше курицы, и жили задолго до появления тамарро. Присутствие представителя этого подсемейства в Западной Европе, за тысячи километров от места жительства его родственников, свидетельствует в пользу того, что в течение мелового периода животные из Восточной Азии постепенно мигрировали на запад, пока, наконец, не достигли Европейского архипелага. И произошло это, похоже, незадолго до мел-палеогенового вымирания, положившего конец эпохе динозавров: судя по датировке найденной кости тамарро, ее обладатель жил всего за 200 тысяч лет до этого катаклизма.

Источник: A. G. Sellés, B. Vila, S. L. Brusatte, P. J. Currie, À. Galobart. A fast-growing basal troodontid (Dinosauria: Theropoda) from the latest Cretaceous of Europe // Scientific Reports. 2021. DOI: 10.1038/s41598-021-83745-5.

Анна Новиковская

https://elementy.ru/novosti_nauki/433782/Tamarro_iz_semeystv...