Настоящая история первой победы русских морских летчиков

17 июля 1916 года — день рождения морской авиации России

С 1996 года морская авиация Военно-морского флота России отмечает свой официальный день рождения 17 июля — эту дату главком российского ВМФ установил своим приказом № 253 от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности». Поводом к нему, как гласит официальный интернет-портал Минобороны России, стали события 17 июля 1916 года, когда четыре гидросамолета русского флота вступили в бой с четырьмя германскими гидропланами — и одержали победу. И вот уже десять лет морская авиация и все, кто с нею связан, отмечают свой профессиональный праздник… не в тот день!

В реальности воздушный бой, о котором идет речь, состоялся на 13 дней раньше — 4 июля (21 июня по старому стилю) 1916 года, а дата в приказе, видимо, появилась потому, что при его подготовке кто-то посчитал, что день 4 июля указан по старому стилю. Причем несовпадение дат — не единственное «темное место» в официальной истории Дня морской авиации России: в популярном изложении она не приводит ни имен летчиков, ни детальных обстоятельств схватки. Но десятый официальный день рождения русской морской авиации и вековой юбилей знаменитого воздушного боя — достаточный повод для того, чтобы восстановить справедливость и достоверно описать события столетней давности в небе над Рижским заливом.

Начать, пожалуй, стоит с краткой истории появления в русском флоте собственной авиации. 2 июня 1912 года начальник Морского генерального штаба вице-адмирал Александр Ливен распорядился о формировании инфраструктуры авиационных частей в 1913 году. Через два месяца, 6 августа 1912 года, в Гребном порту на Васильевском острове отслужили торжественный молебен по случаю спуска на воду первого гидроплана: так начала свою работу Опытная авиационная станция — первая официальная авиачасть Балтийского флота. Через три года начала работу Петроградская Офицерская школа морской авиации: 18 мая 1915 года начальник Морского генерального штаба вице-адмирал Александр Русин распорядился о ее создании, и уже 28 июля на дамбе Гутуевского острова в присутствии Великого князя Александра Михайловича отслужили торжественный молебен по случаю открытия школы.

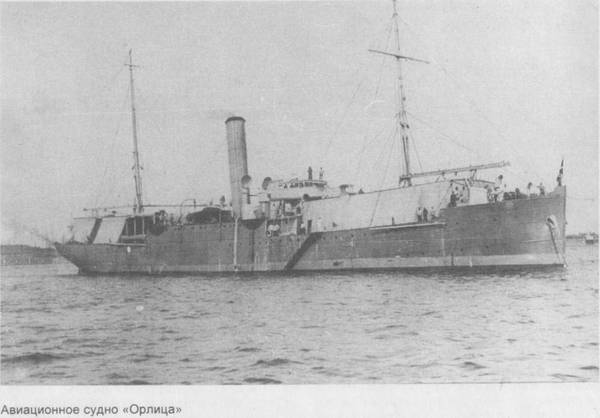

Поздней осенью того же года школа, чтобы не прерывать занятий на зиму, открывает Каспийское отделение в Баку, занятия в котором начались 22 ноября. Именно Бакинское отделение дало путевку в морское небо всем четверым летчикам, участвовавшим в воздушном бою 4 июля 1916 года — подпоручику Александру Извекову, мичману Геннадию Карцову, лейтенанту Сергею Петрову и мичману Борису Щепотьеву. Все четверо получили звания морских летчиков зимой-весной 1916 года и отправились на Балтику, где и были зачислены в штат авиаотряда, самолеты которого базировались на первом российском авианосце — гидроавиатранспорте «Орлица».

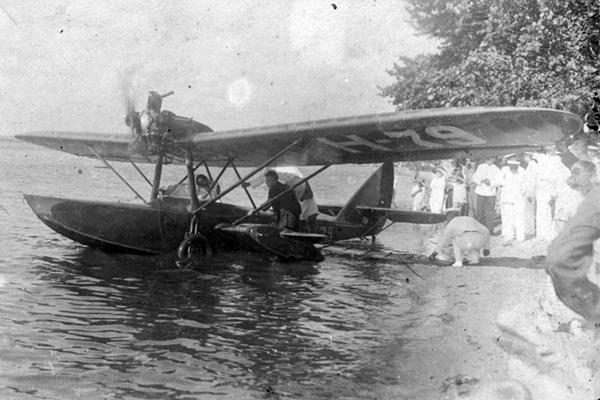

Об этом удивительном корабле стоит рассказать чуть подробнее. Конечно, авианосцем в полном смысле слова он не был, поскольку не имел палубной авиации, а был оснащен гидропланами. Перед взлетом их выгоняли из ангаров и с помощью лебедки опускали на воду, откуда они и поднимались в воздух — а после приводнения весь процесс проходил в обратном порядке. Само же судно было построено в 1903 году в Англии, получило имя «Вологда», позднее было переименовано в «Императрицу Александру», а после того как в 1915 году Морское ведомство приобрело его, чтобы превратить в гидроавиатранспорт, было зачислено в военный флот под именем «Орлица». Первоначально авиакрыло «Орлицы» состояло из четырех французских гидропланов FBA (пятый в разобранном виде хранился в трюме), а в мае 1916 года корабль вернулся из Рижского залива в Петроград, где его перевооружили отечественными гидропланами М-9 конструкции Дмитрия Григоровича. Эти летающие лодки, оснащенные 150-сильными двигателями и имевшие экипаж из двух человек — пилота и стрелка, — в то время были одними из лучших гидросамолетов в мире. М-9 был настоящей флотской «рабочей лошадкой», способной выполнять функции истребителя, разведчика и даже бомбардировщика (самолет поднимал на борт до 100 кг бомб), надежной в эксплуатации и простой в пилотировании. Правда, у М-9 были невысокая скорость — всего 110 км/ч — и слабая вооруженность: единственный пулемет стрелял только вперед, а против атаки сзади аэроплан был беззащитен. И все же до 1917 года М-9 были серьезным противником для германских гидропланов типа Friedrichshafen FF.33 — более скоростных и более приспособленных к воздушному бою тех лет: сидевший позади пилота стрелок имел возможность кругового обстрела.

Весь вопрос был лишь в том, чье мастерство окажется выше, а мужество — крепче. И, как показали июльские воздушные бои 1916 года, преимущество было на стороне русских летчиков. Первое воздушное сражение того лета, в котором участвовали гидропланы из состава авиакрыла «Орлицы», состоялось 2 июля (19 июня по старому стилю). Вел этот бой лейтенант Сергей Петров — тот самый, что повторно прославится двумя днями позднее. Согласно донесениям того времени он вылетел на перехват двух немецких гидропланов, пытавшихся атаковать линкор «Слава», обстреливавший германские батареи на берегу Рижского залива. В результате схватки один немец был сбит (пули попали ему в радиатор), а второй сумел оторваться от преследования и уйти.

Два дня спустя в воздушном бою участвовали уже все четыре самолета «Орлицы», противостоявшие трем «Фридрихсхафенам» FF.33 и одной летающей лодке «Бранденбург» FB. Причем на сей раз германские летающие лодки охотились не за линкором, а конкретно за русским авиатранспортом: немецкое командование по достоинству оценило возможности его гидросамолетов и пилотов, управляющих ими. Первым на перехват атакующего противника бросился барражировавший над кораблем-маткой самолет подпоручика Александра Извекова, который навязал встречный бой истребителям FF.33 — они явно оттянули на себя русского летчика, чтобы дать возможность поднимавшему до 200 кг бомб «Бранденбургу» добраться до «Орлицы». Но выполнить эту задачу германский гидроплан не сумел: на подлете его встретили три только что взлетевших русских самолета, за штурвалами которых сидели мичман Геннадий Карцов, лейтенант Сергей Петров и мичман Борис Щепотьев. Им удалось отогнать противника, который, впрочем, не слишком стремился рисковать — но на помощь своему боевому товарищу летчики опоздали. Неприятельские пули попали в бензобак М-9 подпоручика Извекова, самолет загорелся, рухнул в воду и пошел ко дну вместе с пилотом Александром Извековым и стрелком унтер-офицером Назаровым. Летчик-герой, как удалось выяснить исследователям, посмертно был удостоен ордена Святого Георгия IV степени: указ о награждении датирован 26 августа 1916 года.

Гидроплан М-9.

Впрочем, и немцы не ушли без потерь: М-9 под управлением лейтенанта Петрова удалось сбить FF.33 с бортовым номером 666. Подбитый гидроплан резко пошел на снижение, попытался приводниться, но скапотировал, так что оба члена его экипажа оказались в воде. К этому времени «Бранденбург», так и не атаковавший «Орлицу», уже изо всех сил тянул в сторону берега, а следом за ним бросились и два оставшихся «Фридрихсхафена»: судя по всему, оба были подбиты, но сумели уйти от преследования. Впрочем, гнался за ними, и то недолго, только один М-9 — мичмана Карцова. Два других русских гидроплана приводнились, чтобы поднять из воды экипаж сбитого немецкого самолета — лейтенанта цур зее (соответствует званию обер-лейтенанта) фон Зибурга и обермата (унтер-офицера) Майера. Сам гидроплан, покачивавшийся на волнах кверху брюхом, поднимать не стали: матросы с миноносца «Охотник» сняли с него пулемет и приборы, после чего самолет потопили выстрелами с борта корабля.

Дальнейшая судьба трех выживших в том первом победном для русской морской авиации бою пилотов-однокашников, сослуживцев по авиакрылу «Орлицы», сложилась очень по-разному. Мичман Геннадий Карцов в декабре 1916 года был произведен в лейтенанты, после революции перешел на службу в Красный флот, но так до конца и не принял новую власть, стал участником Кронштадтского восстания 1921 года — и был расстрелян как мятежник 20 апреля того же года. Обладатель трех военных орденов — Святого Георгия IV степени (награжден 28 ноября 1916 года за бой 4 июля), Святого Станислава III степени, Святой Анны III степени — Сергей Петров дослужился до звания старшего лейтенанта, стал командиром отдельного корабельного отряда воздушной дивизии Балтийского флота, в конце 1917 года вернулся в Баку руководить школой морской авиации — и был по глупой случайности убит патрулем в конце зимы или начале весны 1918 года.

Мичман Борис Щепотьев стал единственным, кто пережил обе мировые войны, причем его судьба вполне достойна сюжета авантюрного романа. После революции он оказался военспецом в Красной армии и в 1918–1919 годах командовал 2-м морским истребительным авиаотрядом «Искра» на Северном фронте, а с августа 1919-го служил летчиком 3-го авиаотряда на Северо-Западном фронте. Именно там Щепотьев, который, по некоторым данным, состоял в подпольной офицерской организации, нашел возможность перелететь на ту сторону фронта — и воевал уже в Белой армии, получив за военные заслуги звание лейтенанта. После поражения белых Щепотьев поступил на службу в морскую авиацию эстонского ВМФ, дослужился до звания капитан-майора (капитан 3 ранга), после присоединения Эстонии к СССР ушел в отставку, 26 июня 1941 года был арестован, осужден и отправлен в Пермскую область, в Ныроблаг. Закалка морского летчика помогла Борису Щепотьеву выжить за колючей проволокой: он отбыл все присужденные ему десять лет заключения и вышел на свободу в 1951 году, поселившись в поселке Ныроб, где и жил до самой смерти в начале 1960-х.

…Конечно, реальная история воздушного боя 4 июля 1916 года, как оказалось, существенно отличается от той короткой лакированной истории, которую к 17 июля каждого года вспоминают ко Дню морской авиации России. Но если не считать неточности в датах, нужно признать, что повод для праздника был выбран вполне достойный — пусть и не самый очевидный. Мужество, летное мастерство и боевое братство морских летчиков Балтики, продемонстрированные в той схватке, не иссякли за минувший век, а нынешние представители морской авиации ВМФ России достойно продолжают их главное дело — охраняют небо над морскими рубежами страны.

Сергей Антонов

День основания морской авиации ВМФ России

17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории российской морской авиации.

Сегодня авиация ВМФ РФ является родом сил Военно-морского флота России и условно делится на корабельную авиацию и авиацию берегового базирования. А функционально морская авиация подразделяется на рода авиации: морскую ракетоносную; противолодочную; истребительную; разведывательного и вспомогательного назначения (дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, РЭБ, противоминную, обеспечения управления и связи, заправки летательных аппаратов топливом в воздухе, поисково-спасательную, транспортную, санитарную). Основу морской авиации составляют самолёты (вертолёты) различного назначения.

Поставленные задачи выполняет самостоятельно и во взаимодействии с другими родами сил флота, а также с соединениями (частями) других видов Вооружённых Сил. Собственной авиацией располагают все четыре флота России — Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский.

Сегодня авиация ВМФ РФ является родом сил Военно-морского флота России и условно делится на корабельную авиацию и авиацию берегового базирования. А функционально морская авиация подразделяется на рода авиации: морскую ракетоносную; противолодочную; истребительную; разведывательного и вспомогательного назначения (дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, РЭБ, противоминную, обеспечения управления и связи, заправки летательных аппаратов топливом в воздухе, поисково-спасательную, транспортную, санитарную). Основу морской авиации составляют самолёты (вертолёты) различного назначения.

Поставленные задачи выполняет самостоятельно и во взаимодействии с другими родами сил флота, а также с соединениями (частями) других видов Вооружённых Сил. Собственной авиацией располагают все четыре флота России — Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский.

С Юбилеем,ребят!

Рождение русской противолодочной авиации

6 июня 1911 года летчик-энтузиаст лейтенант Виктор Дыбовский впервые в мире вылетел на поиски идущей в подводном положении субмарины — и нашел ее

Сегодняшний военно-морской флот любой страны мира (если, конечно, она обладает настоящим флотом, а не карликовыми «военно-морскими силами» размером в два сторожевика) немыслим без противолодочных сил. А они, в свою очередь, немыслимы без противолодочной авиации. Ирония судьбы в том, что подводные лодки и самолеты как вооружение вошли в широкую практику практически одновременно — в годы Первой мировой войны. А в годы Второй мировой авиация стала одним из самых грозных врагов для субмарин: оставаясь почти неуязвимыми для подводников, летчики замечали их гораздо раньше и быстрее, чем сами попадали в поле зрения перископов и биноклей. И мало кто на воде и в воздухе догадывался или вспоминал о том, что первым летчиком-противолодочником в России и мире стал флотский лейтенант Виктор Дыбовский. 6 июня (24 мая по старому стилю) 1911 года он, тогда курсант Севастопольской офицерской школы авиации, на своем аэроплане «Блерио» облетел Севастопольскую бухту и ее окрестности — и доказал, что с самолета вполне можно вести поиск субмарин. Причем не только идущих в надводном положении, но и следующих под водой и даже опустившихся на дно.

К счастью для потомков, история сохранила текст донесения самого Виктора Дыбовского, написанного после того исторического полета. Впрочем, в тот момент о степени историчности этого события никто и не думал. Главной задачей Дыбовского, как и всех остальных русских летчиков-энтузиастов первой четверти ХХ века, было стремление найти новые сферы применения авиации — и закрепить в них русское первенство. С противолодочной авиацией это удалось в полной мере, судя по донесению лейтенанта Дыбовского. Вот полный текст этого документа (цитируется по книге Анатолия Григорьева «Альбатросы: Из истории гидроавиации»):

«Получив уведомление от начальника дивизиона подводных лодок, что три лодки в этот день могут уйти на опыты утром, взяв бензина и масла полный запас и намереваясь произвести предварительные обследования севастопольских бухт и всех бухт Херсонесского полуострова и произвести опыты наблюдений за морским дном на глубине, с разрешения начальника общего класса школы вылетел с аэродрома и поднялся на высоту более 1000 метров. Держась на такой высоте, произвел обследования бухт и морского побережья от Севастополя на Херсонесский маяк и от него до реки Качи, причем дно в бухте у Михайловской батареи, где было предположено поставить подводную лодку на грунт на глубину в 30–40 футов, было видно очень хорошо. Видны были водоросли, покрывающие дно темными пятнами, и неровности дна. У реки Качи и Бельбека вода вдоль берега была мутная от дождя, который шел ночью, поэтому дно не было видно совершенно. У Херсонесского маяка дно морское было видно особенно хорошо. Причем по удалению от берега могу заключить, что оно было видно на глубине до 50 футов. Произведя такие наблюдения, я был уверен, что поставленную на грунт лодку или лодку, идущую под водой, можно разыскать и увидеть не только на такой глубине, но и на большей. Наблюдения свои я производил, смотря вертикально вниз через особый люк, прорезанный в деревянной палубе под ногами пассажира специально для наблюдений сверху и фотографирования.

Сообщив, как было условлено, за полтора часа по телефону в дивизион, что вылечу в 5 часов 6 минут вечера, поднялся снова и полетел на бухты для розыска и наблюдений за подводными лодками, которые к тому времени должны быть на своих местах.

Взяв направление на Карантинную бухту, поднялся на 800 метров. Находясь над берегом еще далеко от моря, с такой высоты заметил идущий малым ходом транспорт «Пендераклия» и темный силуэт стоящей в надводном положении подводной лодки.

Дальше заметил большой бурун от перископа лодки, идущей в подводном положении по направлению к реке Бельбек. Проходя за ним, пассажиром подпоручиком Гельгар был произведен снимок подводной лодки, который при сем прилагается. Корпус идущей под водой лодки заметен не был, так как вода была очень мутна. В 5 часов 18 минут, когда я, повернув, полетел к Михайловской батарее, было уже темно для наблюдений, так как солнце зашло за темные тучи. Пройдя над бухтой два раза, я ее не заметил и объясняю это тем, что было очень темно».

Этот первый в истории мировой авиации противолодочный полет, причем практически полномасштабный, с фотографированием «целей», разве что без нанесения ударов по ним, стал логическим продолжением целой серии экспериментов, предпринятых летчиками Севастопольской офицерской школы авиации. Все они проводились весной того же 1911 года и преследовали одну цель: изучить возможности самолетов как составной части военно-морского флота, как новую разновидность морского оружия.

Примечательно, что новаторами стали как курсанты, так и преподаватели совсем недавно — 11 ноября 1910 года — открывшейся Севастопольской авиашколы Отдела воздушного флота. Первым председателем ее совета был назначен начальник службы связи Черноморского флота, председатель комитета Севастопольского аэроклуба капитан 2 ранга Вячеслав Кедрин. 8 апреля 1911 года он подал рапорт командующему Черноморским флотом с предложением сформировать в службе связи авиационное отделение для ведения морской разведки вне видимости береговых наблюдательных постов, а уже 19 апреля начальник Морского Генерального штаба вице-адмирал Андрей Эбергард доложил об этой идее морскому министру Григоровичу, и тот не просто поддержал идею Кедрина, но и немедленно выделил 128 тыс. рублей для ее реализации.

А 16 апреля в Севастополе впервые провели опыт по сопровождению кораблей самолетами. Руководитель авиашколы, легендарный летчик Михаил Ефимов и два его курсанта — поручик Борис Макеев и лейтенант Виктор Дыбовский — поднялись в воздух, чтобы эскортировать вышедшую в море Черноморскую эскадру. И не только эскортировать: пилоты доказали, что аэропланы вполне могут бомбить корабли в море. В этом убедился экипаж броненосца «Иоанн Златоуст», который летчики вместо бомб атаковали апельсинами. Фруктовая бомбардировка так впечатлила командующего флотом вице-адмирала Владимира Сарнавского, что он затребовал у морского министерства высылку «на суда Черноморского флота нескольких орудий, специально приспособленных для стрельбы по аэропланам».

Столь активное участие Виктора Дыбовского в событиях, связанных с рождением русской авиации вообще и морской в частности, объясняется просто: он был настоящим фанатиком воздухоплавания. Хотя первоначально ни о каких полетах киевлянин Витя Дыбовский не помышлял. Мальчику было всего 12 лет, когда умер его отец, штабс-капитан Владимир Дыбовский. Мать осталась одна с двумя сыновьями — Виктором и Вячеславом, и, чтобы дать им обоим качественное образование, добилась зачисления старшего, гимназиста Вити, в Морской кадетский корпус как сына умершего офицера. В 1901 году Виктор становится кадетом, а через три года, двадцати лет от роду, он заканчивает обучение и в чине мичмана зачисляется в 19-й Флотский экипаж на Балтике. Следующие пять лет проводит на палубах, в том числе эскадренного броненосца «Император Николай I», в составе экипажа которого молодой офицер пережил все злоключения: Цусимскую битву, позорную сдачу по приказу контр-адмирала Николая Небогатова и японский плен. А после возвращения из него в 1907 году — суд по факту сдачи корабля, который признал мичмана Дыбовского невиновным. Затем — возвращение в действующий флот, теперь уже на Черное море. Оттуда в 1909 году свежеиспеченный лейтенант Дыбовский командирован в Артиллерийский офицерский класс. После его окончания проявившего себя отличным знатоком техники и механики офицера командируют для обучения новому делу — полетам на аэропланах — в санкт-петербургский Учебный воздухоплавательный парк.

В Севастополь в октябре 1910 года лейтенант Виктор Дыбовский вернулся не просто очарованным авиацией — он буквально заболел ею. Как только в ноябре открывается Севастопольская офицерская школа авиации, он поступает в нее, чтобы расширить первичный курс обучения, пройденный в Учебном воздухоплавательном парке. И 26 октября 1911 года, уже после легендарного первого противолодочного полета, Дыбовский получил — первым из офицеров Русского императорского флота! — звание военного летчика и диплом № 13.

Но не только первым в мире вылетом на поиск субмарин запомнился современникам авиатор Виктор Дыбовский. 4 октября 1911 года во время показательных полетов во Франции он вместе с лейтенантом Александром Тучковым — известным энтузиастом радиосвязи — провел первый радиосеанс с землей по рации конструкции самого Тучкова, после чего предложил военному ведомству оборудовать передатчиком свой самолет «Ньюпор», который использовался для разведки, чтобы оперативно передавать полученные данные. В июле 1912 года Виктор Дыбовский на своем «Ньюпоре» совершил рекордный перелет Одесса — Харьков — Орел — Тула — Москва — Санкт-Петербург, покрыв 2235 верст за 25 летных часов. А в 1913 году вместе с братом Вячеславом на заводе «Мотор» в Риге он построил моноплан «Дельфин» (он же «Летучая рыба» и «Дыбовский»). По многим показателям, в первую очередь по обтекаемым формам и крылу обратной стреловидности, этот самолет, как считают специалисты, опередил свое время как минимум на 10–15 лет, и не вина конструкторов, что он остался в единственном экземпляре.

Увы, после того как в 1916 году кавалера четырех орденов (в том числе ордена Святого Георгия IV степени) капитана 2 ранга Виктора Дыбовского откомандировали в распоряжение Русского закупочного комитета в Англию, на родину он больше не вернулся. В 1953 году первый в мире летчик противолодочной авиации после многих лет скитаний и лишений умер в Лондоне и был похоронен в общей могиле на одном из крупнейших лондонских кладбищ. Лишь в 2011 году стараниями энтузиастов на этом месте был установлен памятный крест с именем летчика, вписавшего одну из самых ярких страниц в авиационную историю России.

Дорога в небо Арктики начиналась на Черном море

Николаевская школа морских летчиков Главсевморпути.

20 мая 1929 года в Николаеве открылась авиашкола, ставшая первой кузницей профессиональных летчиков Полярной авиации России

Историю освоения Арктики принято связывать прежде всего с северными городами России — от Санкт-Петербурга до Архангельска и Мурманска. И это совершенно справедливо, если вести речь прежде всего о сугубо морском освоении Севера. Но если говорить о том, без чего это освоение никогда не было бы таким успешным — о Полярной авиации, — то окажется, что она как серьезная структура сложилась в немалой степени гораздо южнее. В предвоенные годы главной авиашколой, готовившей профессиональных полярных летчиков, было училище в Николаеве, прославившееся благодаря одному из его преподавателей и руководителей — Сигизмунду Леваневскому. А днем основания школы, которая поначалу носила название Николаевской школы морских летчиков Осоавиахима, считается 20 мая 1929 года, когда в новом учебном заведении начались первые занятия.

В структуре подготовки пилотов для советской авиации конца 1920-х — начала 1930-х годов школы и клубы Осоавиахима (структуры, позднее превратившейся в ДОСААФ, а затем в РОСТО) занимали особое место. Они принимали практически любого желающего открыть дорогу в небо, и многие знаменитые пилоты Великой Отечественной войны и послевоенных лет начинали свой путь именно в подразделениях Осоавиахима. Оттуда же ведет свою историю, например, и такой легендарный авиаконструктор, как Александр Яковлев, первые крылатые машины которого были построены на средства и при поддержке этой добровольной организации.

Однако в конце 1920-х подавляющее большинство авиашкол и авиаклубов Осоавиахима вели подготовку исключительно сухопутных летчиков. С одной стороны, это было понятно: в стране практически не было ни приспособленных к выполнению полетов над морем самолетов, ни существенной потребности в морских летчиках. И это при том, что об особой роли, которую в обороноспособности России должна играть морская авиация, русские пилоты говорили еще в 1911 году, на первом Всероссийском воздухоплавательном съезде. Но революции и Гражданская война помешали реализации тех планов, а новые планы, как и новые возможности, сформировались лишь к середине 1920-х. К тому времени главной кузницей для морской авиации была Военная школа морских летчиков имени Троцкого в Севастополе — наследница открывшейся в 1915 году в Петрограде офицерской школы морской авиации (позднее — Ейское училище). Но ее возможностей явно не хватало. Кроме военных морских летчиков, требовались и гражданские, и потому Осоавиахим по согласованию с военной и гражданской авиацией открыл новое учебное заведение — в Николаеве.

Смета новой школы и план строительства были утверждены Николаевским областным советом Осоавиахима 3 апреля 1929 года, а местом ее размещения стала дача № 8 на берегу Южного Буга, неподалеку от яхт-клуба. 20 мая состоялось официальное открытие школы, первыми курсантами которой стали полсотни рабочих судостроительного завода имени Андре Марти и завода сельскохозяйственной техники «Плуг и Молот». Первым начальником школы стал Петр Кондратьев из севастопольской школы морских летчиков, а его помощником по учебной части в июне 1930 года был назначен Сигизмунд Леваневский, только-только уволившийся с военной службы.

Меньше чем через год, в апреле 1931-го, Леваневский назначается начальником школы. Как вспоминают очевидцы, практически все время он проводил на аэродроме, руководя и наблюдая за полетами своих учеников. Превалирование практики над теорией было одной из особенностей авиашкол Осоавиахима, и потому основная часть учебного процесса приходилась на освоение техники и учебные полеты. А углубленную теоретическую подготовку выпускники николаевской школы получали уже в Севастополе, куда отправлялись на доучивание и получение квалификации морского летчика.

Первый такой выпуск состоялся уже в ноябре того же 1929 года — в нем было всего шесть пилотов. За последующие неполные два года, которые Николаевской школой морских летчиков Осоавиахима руководил Сигизмунд Леваневский, она успела произвести еще два выпуска. Что было особенно удивительно, за это время не было ни одного случая серьезной аварии или гибели курсантов, что, к сожалению, нередко случалось в других подобных заведениях. Это оказалось прекрасной характеристикой для школы, которую лишь укрепили успехи ее бывшего руководителя, в 1933 году перешедшего на работу в Полярную авиацию Главсевморпути и ставшего настоящей легендой 1930-х. Так что к осени 1934 года, когда руководство страны прислушалось к просьбам полярников обеспечить им собственную систему подготовки летных кадров, особо долго размышлять над выбором учебного заведения не пришлось. Он совершенно закономерно пал на Николаевскую школу морских летчиков Осоавиахима, которая к этому времени уже успела выпустить в общей сложности 74 летчика и 15 авиамотористов.

Насколько острой была нехватка подготовленных кадров в Полярной авиации, можно судить по такому факту. В течение одного только 1934 года списочный состав арктической Оперативной летной группы вырос вдвое — с 20 до 42 человек, а требовалось намного больше. В результате 29 ноября 1934 года Центральный совет Осоавиахима и Управление воздушной службы Главсевморпути заключили договор о передаче Николаевской школы морских летчиков в ведение Полярной авиации. Передача школы началась 25 декабря 1934 года, а с 1 января 1935 года новое учебное заведение получило название Николаевской школы морских летчиков Главсевморпути.

При этом поначалу программа обучения будущих полярных летчиков не слишком изменилась, а первый выпуск новой школы, который состоялся в том же 1935 году, был по-прежнему небольшим и практически полностью был распределен в Обскую, Енисейскую и Ленскую авиагруппы. Но к этому времени уже принимаются новое штатное расписание школы и новая программа подготовки специалистов: 7 июня 1935 года приказом по УВС Главсевморпути определено, что в Николаеве должны одновременно учиться 250 курсантов по специальности «Учморлет» и 50 — по специальности «Штурман-радист». Тогда же городские власти Николаева выделили для школы новый земельный участок, Главсевморпуть — деньги на строительство учебной базы и новые самолеты. В итоге в 1936 году николаевская школа располагала уже тремя сухопутными аэродромами — в Великой Коренихе, на Водопое и в Сливино — и гидроаэродромом на территории школы на Спасской косе. На сухопутных обучение шло на самолетах У-2 и Р-5, а гидробаза выпускала курсантов в полеты на гидросамолетах Ш-2 и МБР-2.

Старт самолета Ш-2.

Первый выпуск морских летчиков для Полярной авиации, прошедших обучение по новой программе, состоялся в декабре 1936 года: всего 28 человек. 13 августа 1938 года приказом № 328 по Главсевморпути Николаевской школе морских летчиков Полярной авиации присвоили имя ее знаменитого начальника — Сигизмунда Леваневского: годом ранее он вместе со всем экипажем самолета Н-209 таинственно пропал без вести во время перелета через Северный полюс в Америку. А в ноябре того же года школа произвела последний выпуск — 43 специалиста.

К этому времени уже два месяца как был подписан приказ о передаче учебного заведения в ведение Народного комиссариата ВМФ: Полярная авиация получила так остро требовавшихся ей пилотов, и держать дальше на балансе дорогостоящую школу не собиралась — зато на нее засматривались флотские чины. Тем более что часть молодых летчиков из последнего выпуска перешла в ведение Управления морской авиации РККФ, которое высоко оценило уровень их подготовки. 26 сентября 1938 года приказом народного комиссара флота на базе Николаевской школы летчиков Полярной авиации было сформировано Военно-морское авиационное училище имени Сигизмунда Леваневского, занятия в котором начались 1 января 1939 года. В сентябре-октябре того же года училище выпустило первых лейтенантов флотской авиации — ими стали курсанты последнего, четвертого набора школы Полярной авиации. После этого Николаевское училище сменило профиль и стало готовить уже не летчиков, а летчиков-наблюдателей и штурманов. После войны, в 1947 году, училище еще раз было переименовано и стало называться Николаевским минно-торпедным авиационным училищем, уже без упоминания имени Леваневского. А в 1959 году состоялся последний выпуск — после этого на базе бывшего училища был создан и до недавнего времени действовал центр боевой подготовки морской авиации.

Хотя «полярный» период в истории Николаевской школы морских летчиков был недолгим, именно он прославил ее на всю страну. В те годы школу посещали такие легенды Русского Севера, как Отто Шмидт и Иван Папанин, а ее выпускники прокладывали первые воздушные трассы вдоль всего Северного Ледовитого океана — и над ним. Имена многих из них по сей день с уважением произносят нынешние полярные летчики. И никого уже не удивляет, что дорога в северное небо когда-то начиналась далеко на юге: над освоением Арктики трудилась вся огромная страна, и не имело значения, где именно готовили будущих покорителей высоких широт.

«Мертвая хватка морского змея»: Тихоокеанский флот получит убийцу подводных лодок

Модернизированный Ил-38Н - самолет, предназначенный для выслеживания и уничтожения вражеских подводных лодок. Обновленная машина получила современную поисково-прицельную систему «Новелла-П-38», которая значительно расширила круг задач и боевые возможности противолодочного самолета, что позволяет радикально изменить расклад сил вблизи Тихоокеанского побережья России.

Ил-38Н - один из ярких примеров того, как давно опробованные армией и флотом боевые платформы получают новую жизнь. Этот самолет создали на базе знаменитого пассажирского авиалайнера Ил-18, который совершил первый полет еще в далеком 1961 году и до последнего времени служил верой и правдой сначала советскому, а затем и российскому ВМФ.

На тот момент машина стояла на вооружении морской авиации Северного и Тихоокеанского флотов и была оборудована прицельно-навигационным комплексом «Беркут». Главной задачей «Илов» было патрулирование территориальных вод вблизи российского побережья в поиске подводных лодок противника. Причем, по замыслу конструкторов, экипаж машины мог не только обнаружить вражескую субмарину, но и уничтожить ее с помощью торпедного вооружения.

Впрочем, военные еще тогда признали, что «Беркут» не так хорош, как того бы хотелось и существенно уступает американскому конкуренту Р-3С Orion, так как был заточен строго под борьбу с подводными лодками. Orion же мог противодействовать не только подводным, но и надводным кораблям, осуществлять океанский патруль и радиоразведку. Однако полноценной модернизации комплекса ни в 60-х, ни в более позднее время не последовало. Советские и российские адмиралы жили иными проблемами, решая проблему поиска и уничтожения иностранных субмарин корабельными средствами.

Однако дальнейшее развитие морской авиации показало, что узкоспециализированные авиакомплексы не имеют перспективы, поэтому в 1980-х годах началась разработка сменщика «Беркута». Новый комплекс получил современную по тем временам электронную начинку, радар, а с ними и новые возможности применения вооружения. Но с распадом СССР проект остановился. Вернуться к нему заставил контракт с Индией на модернизацию парка индийских противолодочных самолетов Ил-38. После модернизации он получил имя - Ил-38SD (Sea Dragon – «Морской змей»). Дели оказался единственным зарубежным покупателем комплексов и их носителей. Если бы не интерес индийцев, закупивших несколько «Змеев», он мог быть вообще потерян для России. Сейчас в составе ВМС Индии шесть Ил-38, пять оснащены «Морским змеем».

Комплекс «Новелла-П-38» - дальнейшее развитие проекта Sea Dragon. Точные его отличия от экспортной базовой модели засекречены. По словам конструкторов, система способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные - до 320 км и даже те, что находятся под льдом. При этом система одновременно удерживает в поле зрения 32 цели как над, так и под водой. Применяется для ведения радиолокационной подводной, надводной и воздушной разведок, выдает целеуказание. Комплекс объединяет цифровую ЭВМ с постами управления для двух операторов, каждый из которых оборудован 13-дюймовыми жидкокристаллическими индикаторами, и поста командира, оснащенного большим монитором.

«Все блоки соединяются между собой через специальные шины. Такое решение позволяет интегрировать любое целевое оборудование по выбору заказчика, - говорит гендиректор КБ «Ил» Юрий Юдин. - По своим возможностям Ил-38Н - аналог современного американского Р-8 Poseidon».

«Этот самолет значительно повысит боевой потенциал противолодочной составляющей флота, - уверен командир 859-го Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России генерал-майор Алексей Сердюк. – Поисковая производительность увеличилась в четыре раза. Один обновленный самолет сможет выполнять задачи на площади, в четыре раза превышающей прежний район работ Ил-38. Есть возможность провести техническую разведку, выдавать целеуказания. Планер самолета, по его словам, просто великолепный, позволяет выполнять задачи в дальней и ближней морской зоне».

Для поиска, обнаружения, сопровождения и уничтожения современной подводной лодки не нужны сверхзвуковые скорости. Достоинство Ил-38 в том, что он имеет радиус действия в 2,2 тысячи км. Этого вполне достаточно, чтобы неспешно барражируя вблизи побережья, вести разведку. В случае если лодка или отряд кораблей будут обнаружены иными средствами флота, Ил-38 окажется в этой точке раньше основных сил. И сможет самостоятельно начать преследование или даже атаку на цель или целую группу целей.

В арсенале машины 9 тонн боевой нагрузки: торпеды, противолодочные бомбы, морские мины, спасательные контейнеры, морские маркеры – ориентирные морские авиабомбы ОМАБ-12Д, и даже противокорабельные крылатые ракеты. Во всяком случае, подобная возможность есть на модернизированном по заказу индийских ВМС в 2005 году Ил-38SD. Установленный на нем прицельно-навигационный комплекс позволяет применять российские противокорабельные крылатые ракеты Х-35, а также торпеды АПР-3.

Модернизация старой техники вполне обоснованна. Например, американцы до сих пор используют ровесник Ил-38 - Р-3С Orion. Эти машины сопровождают едва ли не каждый выход российских кораблей в океан. Понятно, что это совсем не те самолеты, что поднялись в воздух в 1959 году. То же самое сегодня можно сказать и про Ил-38Н. До 2020 года планируется модернизировать 28 самолетов до уровня Ил-38Н. В дальнейшем машины этого типа могут быть заменены патрульными самолетами нового поколения на основе пассажирских лайнеров Ту-204 и Ил-114.