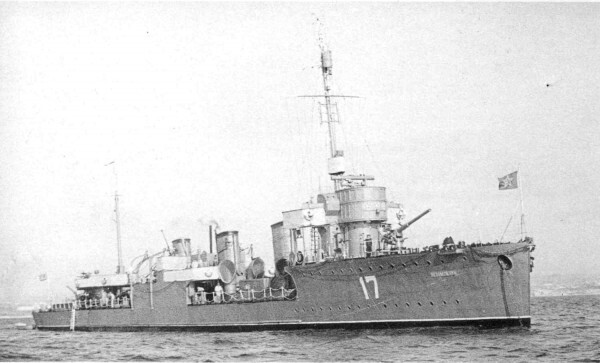

Эскадренный миноносец «Сокрушительный» относился к серии эсминцев проекта «7».

Эсминцы проекта «7» (или, как их обычно называют, «семерки») по праву занимают видное место в нашей военно-морской истории.

И неудивительно — ведь они были активными участниками Великой Отечественной войны, являлись самыми массовыми советскими надводными кораблями постройки 30-х годов, именно от «семерок» ведут свою родословную несколько поколений отечественных эсминцев, больших ракетных кораблей и даже крейсеров.

Один эсминец типа «7» стал гвардейским, четыре — краснознаменными. В то же время о них сказано и написано немало противоречивого. Особенно это относится к боевым действиям «семерок» в годы войны — здесь реальные, часто трагические события в течение долгого времени подменялись легендами.

Особо много слухов ходило всегда вокруг трагической гибели эскадренного миноносца «Сокрушительный».

Первые шесть «семерок» удалось заложить в конце 1935 года, а в следующем году — и все остальные. К началу Великой Отечественной войны в составе советского ВМФ числилось 22 эсминца типа «Гневный».

Это были наши самые массовые корабли довоенной постройки.

Эскадренный миноносец «Сокрушительный» был построен на заводе № 189 имени С. Орджоникидзе. Заводской номер С-292. Заложен 29.10.1936 года, спущен на воду 23.08.1937 года, приемный акт подписан 13.08.1939 года. Вскоре после вступления в строй переведен по Беломорско-Балтийскому каналу (сентябрь — ноябрь 1939 года) на Северный флот. В ноябре эсминец прибыл в Полярный. Во время войны с Финляндией нес дозорную и конвойную службу, затем занимался боевой подготовкой. С 18 июля 1940 года по 4 июля 1941 года прошел гарантийный ремонт на заводе № 402 в Молотовске. Всего до начала Великой Отечественной войны он прошел 10 380 миль.

После завершения ходовых испытаний «Сокрушительный» был включен в состав Беломорской флотилии, где находился до 29 сентября. За это время он несколько раз эскортировал транспорты, произвел 3 минные постановки (поставил 90 мин КБ-1 и 45 мин образца 1908 года), прошел кратковременный планово-предупредительный ремонт.

1 октября «Сокрушительный» прибыл в Полярный и вошел в состав отдельного дивизиона эсминцев.

Северный флот в годы Великой Отечественной войны был самым молодым и самым малочисленным, но в то же время наиболее активно действовавшим оперативным соединением нашего ВМФ. К июню 1941 года крупнейшими его кораблями были именно «семерки».

Пять эсминцев этого типа («Громкий», «Грозный», «Гремящий», «Стремительный» и «Сокрушительный») вместе с тремя «новиками» составляли 1-й отдельный дивизион эскадренных миноносцев.

В конце 1942 года, с прибытием тихоокеанских «Разумного», «Разъяренного» и лидера «Баку», была сформирована бригада эскадренных миноносцев (командир — капитан 1-го ранга, затем контр-адмирал, П.И. Колчин).

До 1 января 1942 года он 11 раз выходил для обстрела вражеских позиций, выпустил 1297 130-мм снарядов. Кроме того, вместе с «Грозным» и английским крейсером «Кент» участвовал в поиске немецких эсминцев (правда, без результатов), конвоировал транспорты. Наиболее тяжелым походом стала совместная с «Грозным» эскортная операция 24–26 декабря.

Во время 9-балльного шторма при 7-балльной волне и сильном обледенении надстроек крен корабля достигал 45°, а из-за засоленности холодильника некоторое время приходилось идти на одном ТЗА. Каким-то чудом корабли избежали больших повреждений.

В этот раз «Сокрушительному» просто повезло, и он добрался до базы.

28 марта, после завершения планово-предупредительного ремонта, «Сокрушительный» вместе с «Гремящим» и английским эсминцем «Ориби» вышли навстречу конвою PQ-13, а утром следующего дня вступили в его охранение. В 11 часов 18 минут при плохой видимости была услышана стрельба, и через 2 минуты у левого борта «Сокрушительного» поднялись всплески от пяти артиллерийских снарядов.

Через 6–7 секунд по носу и корме упало еще 3 снаряда.

Эсминец увеличил ход. Спустя несколько секунд на курсовом угле 130° и дистанции 15 кабельтовых был обнаружен силуэт корабля, опознанного как немецкий эсминец типа «Редер». «Сокрушительный» открыл огонь и вторым залпом добился накрытия с попаданием снаряда в район второй трубы корабля противника.

Тот запарил и резко повернул влево. Наш эсминец вдогонку сделал еще 4 залпа, но больше попаданий не наблюдалось. Налетевший снежный заряд скрыл неприятеля из виду.

Всего «Сокрушительный» выпустил 20 130-мм снарядов.

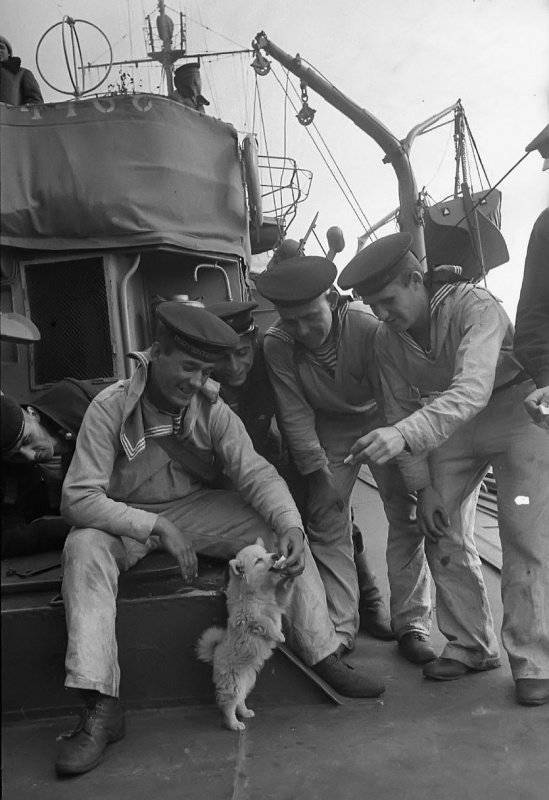

Моряки советского эсминца проекта 7 «Сокрушительный» с корабельным питомцем, район носовых торпедных аппаратов, вид в нос. Северный флот.

Этот скоротечный бой занимает видное место в истории советского военно-морского искусства, поскольку является единственным за всю Великую Отечественную войну эпизодом, когда наш надводный боевой корабль столкнулся с противником своего же класса и даже вышел из него как бы победителем.

В качестве противника «Сокрушительного» обычно указывается немецкий эсминец Z-26.

Однако в последнее время в печати появились материалы, в которых выдвигаются другие версии. Так, авторы ряда публикаций, справедливо указывая, что к описываемому момент Z-26 был сильно поврежден и отстреливался от крейсера «Тринидад» из единственного уцелевшего орудия, а кружившие вокруг конвоя Z-24 и Z-25 находились достаточно далеко от места стычки, высказывают гипотезу, будто «Сокрушительный» вел бой с… английским эсминцем «Фьюри».

Это представляется маловероятным, так как попадание в союзный эсминец (кстати, на следующий день пришедший в Мурманск) наверняка нашло бы отражение и в документах, и в исторической литературе.

Более логично предположить, что мишенью комендорам «Сокрушительного» все же служил Z-26, только вот огонь по советскому эсминцу вел кто-то другой, поскольку первый 5-орудийный залп не мог сделать ни один из находившихся вблизи эсминцев (и английские, и немецкие корабли имели по 4 орудия главного калибра).

Кстати, в донесении командира «Сокрушительного» ничего и не говорится о ведении немцами огня.

Так что два упавших у борта залпа вполне могли принадлежать тому же крейсеру «Тринидад», принявшему «Сокрушительный» и «Гремящий» за Z-24 и Z-25. Во всяком случае, однозначного объяснения некоторых нестыковок в советском, немецком и английском описаниях этого боя нет.

В апреле «Сокрушительный», находясь в охранении конвоев, неоднократно отражал воздушные атаки, снова перенес 9-10-балльный шторм.

Вечером 30 апреля он вступил в охранение торпедированного немецкой подлодкой крейсера «Эдинбург. Однако нехватка топлива заставила «Сокрушительный» через 8 часов уйти в базу. Пополнив запас мазута, «Сокрушительный» вечером 1 мая вернулся к месту нахождения крейсера, но, увы, было уже поздно.

За шесть часов до подхода эсминца «Эдинбург» был потоплен. Позднее англичане высказывали претензии относительно того, что советские эсминцы покинули их поврежденный крейсер в самый тяжелый момент.

К командиру «Сокрушительного» и его команде эти претензии не имели никакого отношения и полностью относятся к командованию Северного флота, которое при планировании операции не учло запасов топлива и их расход на своих кораблях.

8 мая «Сокрушительный» дважды выходил в губу Ара для обстрела береговых целей. По данным разведки, оба обстрела были удачными и нанесли противнику определенный урон. Второй поход, однако, едва не закончился трагедией. Во время обстрела береговых целей «Сокрушительный» внезапно атаковали сразу 28 немецких самолетов.

Эсминцу удалось срочно отклепать якорную цепь (выбирать якорь уже не было времени) и, удачно маневрируя, избежать попаданий от сыпавшихся на него градом бомб.

При этом зенитчикам корабля удалось сбить из 37-мм автомата один бомбардировщик.

Торпедный аппарат 39-Ю одного из эсминцев Северного флота («Сокрушительного»)

С 28 по 30 мая «Сокрушительный» вместе с «Грозным» и «Куйбышевым» находился в охранении союзного конвоя PQ-16.

Транспорты конвоя все это время подвергались массированным атакам немецких бомбардировщиков и торпедоносцев.

29 мая только за одну атаку немцы сбросили на суда конвоя 14 торпед, но ни одна из них не попала в цель, зато торпедоносец «фокке-вульф» был сбит 76-мм снарядом с «Сокрушительного» с дистанции 35 кабельтовых.

На следующий день прямым попаданием 76-мм снаряда эсминца был уничтожен еще один самолет, на этот раз «Юнкерс-88», а два других — повреждены.

И здесь команда «Сокрушительного» была лучшей из лучших. Что же касается зенитчиков эсминца, то они по праву считались лучшими на всем Северном флоте. Вечером 30 мая транспорты конвоя, надежно прикрываемые нашими эсминцами, благополучно достигли Кольского залива.8 июля «Сокрушительный» вместе с «Гремящим» направлялись навстречу печально знаменитому конвою PQ-17. По пути эсминцы попали в плавучий 4-балльный лед.

Вынужденные сбавить ход до малого и лишенные возможности маневрировать, они в ночь на 10 июля подверглись атаке четырех бомбардировщиков Ю-88, сбросивших на каждый корабль по 8 бомб. К счастью, прямых попаданий не было, но от близких разрывов «Сокрушительный» получил легкие повреждения и деформацию корпуса.

Позже атака повторилась, однако эсминцам опять повезло — они без потерь отбили и эту атаку. Встретить транспорт нашим кораблям, однако, так и не удалось, и они вынуждены были возвратиться в Ваенгу.

В течение лета-осени 1942 года «Сокрушительный» прошел кратковременный планово-предупредительный ремонт. В это время корабль также использовался для конвоирования транспортов, занимался боевой подготовкой. Всего с начала войны до 1 сентября 1942 года «Сокрушительный» сделал 40 боевых походов, пройдя в общей сложности 22 385 миль за 1516 ходовых часов.

Вне всяких сомнений, это был один из самых боевых кораблей советского ВМФ на тот период времени.

Всего за годы войны «Сокрушительный» выпустил 1639 130-мм снарядов (в том числе 84 — по самолетам), 855 — 76-мм и 2053 — 37-мм снаряда, сбив при этом 6 самолетов врага (2 из них совместно с другими кораблями).

За это же время на корабле произошли два случая самопроизвольного выстрела торпед (во время одного из них погиб краснофлотец Старчиков). Еще два матроса утонули в результате несчастных случаев — этим исчерпываются потери личного состава корабля вплоть до его последнего похода. От боевого воздействия противника на «Сокрушительном» не пострадал ни один человек.

17 ноября 1942 года из Архангельска вышел в море очередной конвой QP-15. Выгрузившиеся в Архангельском порту 26 союзных транспортов и 11 британских кораблей охранения возвращались в Исландию за новой партией военных грузов для сражающегося Советского Союза.

На первом этапе перехода в зоне ответственности Северного флота силы прикрытия конвоя всегда усиливались кораблями Северного флота На этот раз для сопровождения QP-15 были выделены лидер «Баку» под брейд-вымпелом командира дивизиона капитана 1-го ранга П.И. Колчина (командир лидера — капитан 2-го ранга В.П. Беляев) и эскадренный миноносец «Сокрушительный» (командир — капитан 3-го ранга М.А. Курилех).

В условиях жестокого шторма, достигшего к утру 20 ноября ураганной силы, при частых снежных зарядах и практически нулевой видимости, суда конвоя и корабли охранения потеряли друг друга из виду. Конвой рассеялся и охранять стало, по существу, некого.

Для судов конвоя тяжесть шторма компенсировалось безопасностью от возможных атак немецких подводных лодок и самолетов. Атаковать в штормовом море при столь огромной силе ветра и большом волнении было невозможно.

Поэтому, с разрешения командира конвоя, советские корабли, не дойдя до назначенной точки сопровождения, стали самостоятельно возвращаться на базу.

При возвращении в Полярный на лидере «Баку» от ударов волн девятибалльной силы нарушилась герметичность корпуса, все носовые помещения по 29-й шпангоут были затоплены, вода проникла во 2-е и 3-е котельные отделения — в действии остался только котел № 1.

Состояние корабля было критическим, крен доходил до 40° на борт. Личный состав вел отчаянную борьбу за непотопляемость.

С серьезными повреждениями, но «Баку» все же дошел до базы, где вынужден был встать в ремонт.

Эсминцу «Сокрушительный» пришлось намного хуже. Сильный ветер со снежными зарядами развел большую волну. Скорость «Сокрушительного» упала до минимума, корабль держался носом против волны. Но это мало помогало. Вскоре «Баку» потерялся из виду, и, чтобы его обнаружить, с эсминца начали стрелять осветительными снарядами и светить прожектором, но безрезультатно…

Неизвестно, дал ли командир дивизиона капитан 1-го ранга Колчин приказание командиру «Сокрушительного» Курилеху идти в базу самостоятельно. Тот факт, что с «Сокрушительного» давали ракеты, пытаясь найти «Баку», говорит о том, что, скорее всего, никакой команды от комдива на эсминец не поступало вообще. Так что Курилеху пришлось действовать на свой страх и риск.

Таким образом, можно говорить о невыполнении комдива своих прямых обязанностей — ведь он как командир отряда отвечал не только за лидер, на котором держал свой вымпел, но и за подчиненный ему эсминец. Колчин же по существу бросил «Сокрушительный» на произвол судьбы.

Единственное, что оправдывает в данном случае комдива, это бедственное положение самого «Баку», который едва добрался до базы. Разумеется, что в таком состоянии лидер не мог оказать никакой существенной помощи эсминцу. Скорее всего, именно этот аргумент был принят во внимание при разбирательстве происшедшего с «Сокрушительным», и Колчина никто ни в чем не обвинял. О нем как бы просто забыли.

Предоставленный сам себе, «Сокрушительный», последовательно меняя курс от 210 до 160° и постепенно сбавляя ход до 5 узлов, с трудом «выгребал» против волны, имея в действии главные котлы № 1 и 3 (№ 2 находился в «горячем резерве»), 2 турбогенератора, 2 турбопожарных насоса, запас топлива составлял около 45 % от полного (только в районе машинно-котельных отделений), остальные запасы были в пределах нормы.

20 ноября в 14 ч. 30 мин. в кормовом кубрике услышали сильный треск (слышимый и на мостике) — это лопнули листы настила верхней палубы между кормовой надстройкой и 130-мм орудием № 4, как раз там, где заканчивались стрингеры и начинался район корпуса с поперечной системой набора (173-й шпангоут). Одновременно образовался гофр на наружной обшивке левого борта, затем последовал обрыв обоих валопроводов.

В течение 3 минут кормовая часть оторвалась и затонула, унеся с собой шесть матросов, не успевших покинуть румпельное и другие кормовые отделения. Вскоре последовал мощный взрыв — это сработали, достигнув заданной глубины, взрыватели глубинных бомб… Ситуация в одно мгновение стала критической.

Оставшиеся кормовые отсеки быстро заполнялись водой до кормовой переборки 2-го машинного отделения (159-й шпангоут). Потерявший ход корабль развернуло лагом к волне, бортовая качка достигла 45–50°, килевая — 6°. Возник дифферент на корму, остойчивость несколько уменьшилась, что было заметно по увеличившемуся периоду качки; корабль «залеживался» в накрененном положении.

Палубу и надстройки непрерывно накрывало волной, движение по верхней палубе было крайне затруднено, внизу же кипела напряженная работа; подкрепляли и уплотняли кормовую переборку машинного отделения, осушили отсеки 159-173-го шпангоута, использовав не только штатный эжектор, но и нефтеперекачивающий электронасос.

Все механизмы действовали безотказно, полностью обеспечивалась работа водоотливных средств и освещения, фильтрация воды почти прекратилась, кормовые переборки поглощали удары волн, улучшилась остойчивость корабля и уменьшился дифферент. Ввели в действие даже резервный котел № 2 (проявил инициативу командир электромеханической боевой части), чтобы «загрузить работой личный состав». Оставалось лишь ждать помощи. Однако и эта надежда в условиях жесточайшего шторма была достаточно сомнительна…Узнав об аварии, Головко приказал лидеру “Баку” немедленно идти на помощь “Сокрушительному”.

Одновременно приказы были отданы эскадренным миноносцам “Урицкий” и “Куйбышев”, находящимся в Иоканке, и эскадренному миноносцу “Разумный”, находящемуся в Кольском заливе, также идти на помощь “Сокрушительному” и, найдя его, вести в Кольский залив; спасательным судам “Шквал” и “Память Руслана”, буксирному пароходу № 2 быть в готовности к выходу в море.

Эсминцы вышли по назначению.

А спустя час, поступила очередная радиограмма от Курилеха: “Корму оторвало волной до машинного отделения. Корма утонула. Держусь на поверхности. Ветер — зюйд, десять баллов…”

Кормовая часть «Сокрушительного» с дополнительным 37-мм автоматом, 1942 г

Место “Сокрушительного”— широта 75 градусов 1 минута, долгота 41 градус 25 минут. Это в четырехстах двадцати милях к северу от Иоканки.

Около 18 часов 15 минут подошли “Куйбышев” (командир корабля Гончар) и “Урицкий” (командир корабля Кручинин) под общим командованием Симонова (командир дивизиона).

Позже подошел «Разумный» (командир корабля Соколов).

Состояние моря в районе, где обнаружен “Сокрушительный”, было не лучше, чем накануне. Попытки “Разумного” подойти к потерпевшему аварию кораблю и взять его на буксир закончились неудачей. Дважды заводили буксир, и дважды буксир лопнул. Тем временем погода еще более ухудшилась.

Доложив об этом, Соколов просил разрешения снять людей и отказаться от буксировки. Судя по всему, снять людей — единственная возможность спасти их. Решение Соколова правильное в первой части, но отказываться от буксировки преждевременно. Сперва надо снять людей, дальше будет видно.

Из следующего сообщения ясно, что Соколову не удалось ни то, ни другое. Подойти к борту “Сокрушительного” было невозможно. Корабли так сильно бросало, что они при сближении вплотную должны были разбиться от ударов друг о друга. Попытки удержать “Разумный” машинами на месте при подходе на предельно возможную дистанцию успеха не имели. Много раз “Разумный” приближался к “Сокрушительному” для того, чтобы дать возможность людям поврежденного корабля перебраться на палубу “Разумного”. Удалось благополучно прыгнуть с борта “Сокрушительного” на палубу “Разумного” только одному человеку. Тем и закончились попытки Соколова снять людей.

Вскоре подошли “Куйбышев” и “Урицкий”, оба типа “Новик”. Корабли этого типа лучше держались на волне.

Поскольку от штаба флота послано оповещение о подводных лодках противника в этом районе, Соколов на “Разумном” взял на себя задачу обеспечить корабли противолодочной обороной, а “Куйбышев” и “Урицкий” занялись снятием личного состава с “Сокрушительного”.

Из намерения Симонова подвести “Куйбышев” бортом к “Сокрушительному”, конечно, ничего не получилось. Пришлось налаживать переправу людей при помощи беседки. Одновременно с аварийного корабля выпускался мазут, что несколько уменьшало волнение моря у борта. И все же стальные концы почти тотчас оборвались. Тогда был заведен пеньковый трос с “Куйбышева” и к тросу прикреплена беседка. Переправлять людей таким способом, в такую волну, да еще в снежных зарядах казалось невозможным. И все-таки это было сделано.

Симонов распоряжался на корме, откуда заводил трос и куда начали переправлять людей “Сокрушительного”, а командир “Куйбышева” Гончар с помощью машинного телеграфа управлял машинами, стараясь так маневрировать ходами, чтобы не порвать пеньковый трос.

Оба, Симонов и Гончар, действовали не только умело, но и с большим искусством, оба в полной мере обладают морским мастерством, чутьем и волей.

Девяносто семь человек “Сокрушительного” уже были переправлены на “Куйбышев”, когда и пеньковый трос лопнул.

Погода продолжала ухудшаться. Пришлось прибегнуть к другому способу: снимать людей при помощи спасательных кругов, ввязанных через каждые два метра в новый пеньковый трос. Такие тросы, каждый длиной в 300 метров, были поданы на “Сокрушительный” с одного борта “Куйбышевым”, с противоположного — “Урицким”. Трудно представить, как все это выглядело в снежных зарядах, то и дело накрывавших корабли, при волнении моря семь-восемь баллов, в потемках… Тем не менее уже есть сообщение, что таким способом, подтягивая спасательные круги с людьми в них, удалось принять на борт “Куйбышева” еще семьдесят девять человек. “Урицкий” принял одиннадцать.

На борту “Сокрушительного” осталось 15 человек, среди них минер старший лейтенант Лекарев и заместитель командира по политчасти БЧ-5 старший лейтенант Владимиров. Где же прочие лица командного состава? С Курилехом ясно: он поторопился спасти свою персону, а где заместитель, старпом, штурман, артиллерист и другие? Неужели последовали примеру Курилеха?..

Запрошенный штабом флота, Владимиров сообщил, что командование покинуло корабль. Тут же он очень толково доложил о принятых им мерах: поднял пары, запустил механизмы.

Заключительные слова донесения Владимирова: — эсминец держится хорошо.

В связи с уходом эсминцев от “Сокрушительного” Головко приказал немедленно отправляться туда “Громкому”. Он вышел в 17 часов. Сведения о его движении малоутешительные. В 18 часов 10 минут, при выходе из Кольского залива, лег на курс 60 градусов, шел со скоростью 20 узлов при слабом ветре и спокойном море. Однако по мере продвижения корабля на север, к 21 часу, ветер и волна постепенно усилились до шести баллов. Из-за сильных ударов волны в корпус ход “Громкого” сбавлен до 15 узлов. Через 45 минут ветер и волна уже семь баллов. Уменьшив ход до десяти узлов, “Громкий”, чтобы ослабить удары волн, повернул на ветер.

Головко вспоминал потом в мемуарах:

«Жалею, что не послал вчера к “Сокрушительному” тральщики. Румянцев предлагал послать их, но я тогда не принял его предложения. Это моя ошибка. Был уверен, после того как эсминцы обнаружили “Сокрушительный”, они сумеют взять его на буксир. Потеряны сутки, ибо все равно необходимо посылать тральщики.

Вызываю П.В. Панфилова (командир дивизиона тральщиков) и ставлю ему задачу, выйти к “Сокрушительному” с двумя тральщиками — ТЩ-36 и ТЩ-39; снять всех, кто остался на разломанном корабле; затем взять его на буксир и вести в Кольский залив, если позволит погода; если погода не позволит ни снять людей, ни буксировать корабль, то находиться у “Сокрушительного” и охранять его до улучшения погоды; если же эсминец по его состоянию нельзя будет буксировать и при хорошей погоде, снять с него весь личный состав, после чего корабль подорвать и уничтожить. В 23 часа оба тральщика вышли по назначению.»

“Разумный” в 15 часов 15 минут, а “Куйбышев” и “Урицкий” в 15 часов 30 минут ушли от “Сокрушительного”, так как продолжать спасение личного состава при помощи концов и спасательных кругов нельзя, а ждать улучшения погоды не позволяет запас топлива: его на всех трех кораблях осталось в обрез на обратный путь. Перед уходом Симонов передал семафором на “Сокрушительный”, что все, кто остался на борту разломанного корабля, будут сняты подводной лодкой, как только улучшится погода.

Продолжать снятие личного состава “Сокрушительного” на эсминцы в той обстановке, которая сложилась, было невозможно. Волны стали перекатываться через корабли, и создалась угроза для жизни всех людей на всех кораблях. Снятие личного состава сопровождалось жертвами: восемь человек погибли от ударов волнами о корпус и под винтами, десять человек были подняты на борт “Куйбышева” и “Урицкого” в бессознательном состоянии, спасти их жизнь не удалось.

Всего принято: на “Куйбышев” 179 человек, на “Урицкий” — 11, на “Разумный” — один.

Спросили, наконец, сколько человек осталось на борту. С эсминца ответили: “Пятьдесят мазута”. Вопрос повторили, прибавив, что тральщики уже на подходе. Тогда над “семеркой” взвилась ракета, потом другая, третья… На мостике решили поначалу, что используется таблица условных сигналов, но пошла четвертая ракета, пятая, и стало понятно — каждая ракета — это прощальный залп над еще не вырытой могилой, и таких ракет насчитали пятнадцать.

Оба тральщика (ТЩ-36 и ТЩ-39) прибыли по счислению в 9 часов 10 минут 25 ноября в район аварии “Сокрушительного” и начали поиск строем фронта, смещая галсы на восток. Корабли держались на пределе видимости друг друга. Видимость в момент начала поиска от 10 до 12 кабельтовых. Поиск проводится в условиях снежных зарядов при северо-западном ветре до пяти баллов. Волнение моря четыре балла. Ничего похожего на то, что было в течение нескольких суток. “Сокрушительный” не был обнаружен…

26 ноября нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов подписал директиву о расследовании факта гибели эсминца «Сокрушительный» № 613/Ш, а 30 ноября — директиву о подготовке приказа по факту гибели эсминца «Сокрушительный» № 617/Ш.

В середине декабря 1942 года командующий Северным флотом вице-адмирал Головко с болью в сердце, как пишет он в своих воспоминаниях, подписал приказ: поиски «Сокрушительного» прекратить, корабль считать погибшим.

Были отданы под суд Курилех, Рудаков, Калмыков, Исаенко. Штурман, связист и лекпом отправлены в штрафной взвод. Командир корабля Курилех был расстрелян.

История трагедии эскадренного миноносца «Сокрушительного» явила не только примеры трусости, но и великого самопожертвования во имя спасения товарищей. А потому неправы те, кто старается скрыть правду об этой трагической странице нашей военно-морской истории. «Сокрушительный» был, и мы обязаны помнить о тех, кто погиб на его боевых постах, выполнив до конца свой воинский и человеческий долг.

1. Лекарев Геннадий Евдокимович, 1916 года рождения, старший лейтенант, командир БЧ-3.

2. Владимиров Илья Александрович, (1910), политрук БЧ-5.

3. Белов Василий Степанович, (1915), главстаршина, старшина команды трюмных машинистов.

4. Сидельников Семен Семенович, (1912), мичман; главный боцман.

5. Бойко Трофим Маркович, (1917), старшина 2-й статьи, командир отделения машинистов-турбинистов.

6. Нагорный Федор Васильевич, (1919), краснофлотец, сигнальщик

7. Любимов Федор Николаевич, (1914), старший краснофлотец, котельный машинист старший.

8. Гаврилов Николай Кузьмич, (1917), старший краснофлотец, машинист-турбинист старший.

9. Пурыгин Василий Иванович, (1917), старший краснофлотец, котельный машинист старший.

10. Зимовец Владимир Павлович, (1919), краснофлотец, электрик.

11. Савинов Михаил Петрович, (1919), краснофлотец, трюмный машинист.

12. Терновой Василий Иванович, (1916), старшина 2-й статьи, командир отделения мотористов.

13. Артемьев Прохор Степанович, (1919), краснофлотец, котельный машинист.

14. Дремлюга Григорий Семенович, (1919), краснофлотец, котельный машинист.

15. Чебиряко Григорий Федорович, (1917), старший краснофлотец, дальномерщик старший.

16. Шилатыркин Павел Алексеевич, (1919), краснофлотец, котельный машинист.

17. Большов Сергей Тихонович, (1916), старший краснофлотец, электрик старший.

Приблизительное место гибели эскадренного миноносца «Сокрушительный»: широта 73 градуса 30 минут северная, долгота 43 градуса 00 минут восточная. Ныне этот район Баренцева моря объявлен памятным местом, проходя которое корабли Северного флота приспускают Андреевские флаги.