В мемуарах режиссера...

В мемуарах режиссера Георгия Данелии есть забавная история о пробах актрисы Инны Чуриковой на роль соблазнительницы Розочки для кинокомедии «Тридцать три». Когда Чурикова зашла в кабинет, там уже сидели соавторы сценария – кинодраматург Валентин Ежов и писатель Виктор Конецкий.

Режиссёр спросил у молодой артистки:

– Сценарий прочитала?

– Да! – ответила та.

– Сниматься согласна?

– Ой, конечно!

– Ну, иди в группу, я освобожусь, потом поговорим.

После того, как Чурикова вышла, Конецкий спросил: – А кого она будет играть?...

– Розочку…

И тут бывший моряк Конецкий произнёс крепкое матерное слово, которое я не могу воспроизвести, заменю его литературным «обалдел»:

– Ты обалдел? – возмутился соавтор сценария, – Розочка – это ведь красотка! Это Бриджит Бардо, Мерилин Монро!...

Данелия вышел, направился в комнату группы, где его ждала Инна, и попросил её снова зайти в кабинет минут через двадцать.

При этом режиссёр дал актрисе установку:

– Но учти – ты уже не ты. Ты – королева красоты! Мерилин Монро! Или кто-то в этом духе. Делай вид, что сниматься ты не очень хочешь, нас слегка презираешь, но так уж и быть, снизойдёшь.

И вот в кабинет к постановщикам фильма вошла роковая женщина-вамп. Инна немного изменила причёску, ярко накрасила губы и накинула на плечи шёлковый шарфик. Она высокомерно кивнула соавторам, небрежно бросила сценарий на стол и сказала низким чарующим голосом:

– Прочитала. Я подумаю… Кинула уничтожающий взгляд на Конецкого с Ежовым и, покачивая бёдрами, удалилась…

– Ну, и как вам эта? – спросил Данелия у сценаристов.

– Эта уже может быть, – очарованно сказал Валентин Ежов.

А Виктор Конецкий задумчиво произнёс:

– Она чем-то похожа на ту, предыдущую, но ты видишь какая большая разница?...

Михаил Светин. Непростой "простачок"

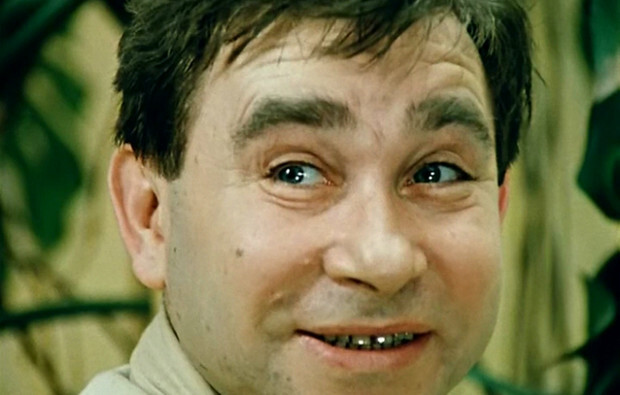

Произносишь имя - Михаил Светин, и люди сразу расплываются в улыбке. Ну как же, конечно!.. Прирождённый комик! Ну как не улыбнуться при виде переборчивого соседа - "жениха" из "Не может быть!" Гайдая, инженера Брунса из захаровских "12 стульев" и, конечно, бывшего домового Фомы Остапыча Брыля из "Чародеев" Бромберга. "Главное, чтобы - что? - правильно - Костюмчик сидел!..."

А ещё!.. А ещё.... Ну да: "Афоня"... "Безымянная звезда"..."Любимая женщина механика Гаврилова"... "Сильва" ... "Дон Сезар де Базан" ... "Вольный ветер" ..."Будьте моим мужем" ... "Сказки старого волшебника" ... "Трест, который лопнул"..."Криминальный талант"..."Человек с бульвара Капуцинов"... "Необыкновенные приключения Карика и Вали"..."Частный детектив, или Операция "Кооперация"... Заметные фильмы, пусть и не все из них - шедевры. И роли Светина там, в общем-то, тоже заметные, но всё-таки уступают тем, всенародно любимым. А ведь полная фильмография Михаила Светина включает и вовсе 117 проектов.

При этом, ни у кого язык не повернётся назвать Светина "актёром одной-двух ролей". Но неужели те знаменитые режиссёры, у которых он так ярко блеснул, не смогли найти для него роли, или хотя бы "рольки" в своих следующих фильмах?..

Во многом данная ситуация объяснялась нюансами непростого характера Михаила Светина. Да, в это нелегко поверить, но этот "милашка-обаяшка" обладал весьма резким нравом, заставлявшим его не раз в своей жизни совершать некоторые необдуманные поступки, о которых впоследствии приходилось горько жалеть. Да и в кино он пришёл только после 40 лет.

Вышло так, что, будучи закован намертво в оковы своего комического амплуа "забавно-милого простачка-добрячка", Светин умудрился "не сойтись характерами" с главными светилами отечественной кинокомедии. А попросту говоря - перебить с некоторыми из них горшки. В чём, надо отдать должное актёру, винил он позднее сугубо себя. Однако, "ушедшие поезда" вернуть было уже либо невозможно, либо крайне непросто...

Об этих фактах своей жизни поведал сам Михаил Светин в своих интервью последних лет жизни, а также в книге мемуаров. Об этом поговорим и мы.

О биографии актёра есть много статей, поэтому коснёмся её начальных страниц вскользь.

Родился Миша Гольцман 11 декабря 1929 (в метрике вписан 1930) году в Киеве. С детства был крайне артистичным, смешил всех, устраивал представления, переодеваясь в Чарли Чаплина.

Война застала Михаила в детском туберкулёзном санатории в Алупке, который в числе многих других оздоровительных учреждений решено было срочно эвакуировать под Теберду, в Карачаево-Черкесию. Родители же спешно эвакуировались из Киева в Ташкент к сестре отца. Оттуда мама связалась с руководством санатория и передала адрес в Ташкенте. Отправить Мишу к родным удалось далеко не сразу. Наконец, воспитательницы, собравшие Мише пакетик с сахаром и 200 рублей, посадили его на поезд и попросили незнакомых женщин-попутчиц провести по прибытии мальчика к родителям. Что те и сделали. Мама, увидев на пороге Мишу, упала в обморок. А потом всё пыталась дать провожатым Миши деньги, но те, конечно, отказались.

Жили вчетвером - мама, папа-инвалид, Миша и брат Боря, в комнате на 7 метров. Но - жили.

Как узнал позже Светин, главврач с женой, персонал санатория, его добрые воспитательницы были расстреляны вошедшими в Теберду немецкими войсками. Оставшихся детей, среди которых было много сирот, отправили в передвижные "душегубки". А почти все оставшиеся в Киеве родственники и друзья семьи были расстреляны в Бабьем Яру.

После войны семья вернулась в Киев, Михаил доучился в школе, отслужил в армии (где тоже радовал всех своим артистизмом) и поступил в Киевское музыкальное училище. Говорил, хотел на дирижёра: "...а что?.. Работёнка не пыльная!.. Стоишь, руками машешь, а все играют перед тобой..." Но с дирижёром не вышло, пришлось поступать на "Духовые инструменты".

Ну а начал свой тернистый путь общения с мэтрами отечественного юмора Светин с великого Аркадия Райкина.

Окончив Киевское музыкальное училище по классу гобоя, я отправился в Москву, поступать в театральный. Но никуда не прошёл. Одна преподавательница так мне сказала: "Вы способный молодой человек, но, извините, через ваши два верхних зуба ветер будет свистеть! Не стоит вам сюда поступать".

Вышел на улицу, вижу – афиша гастролей Аркадия Райкина – моего кумира. Выяснил, что он живет в гостинице "Москва" и немедленно отправился прямо туда. Позвонил из вестибюля в номер Аркадию Исааковичу. Трубку подняла его супруга: "Он будет поздно, звоните завтра". И так – шесть дней подряд…На седьмой - захожу в гостиницу, а по лестнице спускается Райкин. Кинулся, перегородил ему дорогу, кричу: "Возьмите меня к себе в театр! Я талантливый!!!..."

- Будь вы хоть трижды талантливы, не возьму, у меня ни одной свободной штатной единицы, - отвечает Мастер и пытается меня обойти, но не на того нарвался!

Выныриваю снова:

- Вы меня хотя бы послушайте! Три минутки!...

- Ну, хорошо, приходите завтра в Театр Маяковского к часу дня.

Уже к вечеру я растрезвонил своей родне, что поступил к самому Райкину! На следующий день поехал в театр, Аркадий Исаакович привёл меня на сцену, велел что-нибудь почитать. Я сложил руки на животике, и подражая чтецам, начал с рассказа Чехова.

- Погуляйте в фойе, - сказал мне Райкин, когда я закончил. Я был очень собой доволен, уверен, что дело в шляпе. Ко мне подошла помощница режиссера и начала: "Знаете, вы понравились Аркадию Исааковичу…".

- Это понятно, а как у меня с жильём будет? Ну, где я жить буду, а то я не местный, - прерываю я её.

Она странно на меня посмотрела, но промолчала.Через некоторое время вышел Аркадий Исаакович и попросить еще почитать. "Вы - безусловно способный. Я приму вас в театр. Надо будет пока сидеть на репетициях и просто смотреть. А ещё мы пригласим вам педагогов – по гриму, актерскому мастерству - надо освобождаться вам от этого вашего южного говора, речь ставить..."

Учеником быть не очень хотелось, я рвался сразу играть.

Съездил быстро в Киев за вещами, вернулся обратно, поселили меня в гостинице "Центральной" за счёт Ленинградского театра миниатюр. Райкин выбил для меня место ученика, суточные – 26 рублей, в месяц набегала приличная сумма. И со мной, видать, на почве всего этого, вдруг стало твориться нечто невообразимое. Честно, просто крыша поехала!.. Я вместо учёбы своей начал гулять по ресторанам - выпивка, девочки, всё как полагается… Если не пускали в кабак: кричал: "Я ученик Райкина! Я щас позвоню!..." и открывались любые двери. Популярность Аркадия Исааковича была фантастической, сейчас некого привести в пример, чтобы вы поняли, что это была за величина. Но я этого не осознавал...

Кроме того, не осознавал Светин и того факта, что данным своим поведением подставляет и самого Райкина, не терпевшего алковыходки ни в каком виде. Разумеется, очень скоро информация, что некто, оперируя именем Райкина, устраивает скандалы в питейных заведениях, дошла и до самого мэтра. Однако прошло ещё некоторое время, прежде чем произошло, наконец, неизбежное.

Репетиции начинались рано, в 11 утра Райкин был уже на сцене, а я еще с гулянки не вернулся. Молодой же здоровый, сутками не спал! Он вызывал меня в кабинет и своим тихим, интеллигентным голосом пытался привести в чувство:

- Миша, у нас так не делают, не опаздывают, не прогуливают, не курят в зале, не приходят с похмелья. Вы же талантливы. Прошу, возьмите себя в руки.Но куда там!... Дошло до того, что я совсем совесть потерял и, как позже Гайдаю, начал делать замечания… ему самому! величайшему профессионалу!.. Аркадий Исаакович - интеллигентнейший, спокойный человек, возился со мной четыре месяца. Чаша терпения лопнула, когда я устроил драку с одним актёром на репетиции и довёл его супругу, Руфь Марковну, до белого каления. Тогда мне в мягкой форме указали на дверь...

И для молодого непрофессионального актёра настало время скитаний. С 1955 по 1964 годы Светин поработал в театрах Камышина, Кемерово, Петропавловска, Иркутска, Пензы, Петрозаводска. В 1958 году в Камышине Михаил познакомился со своей будущей женой, единственной и неповторимой Брониславой Проскурниной (1941 - 2022). Пока коллеги гадали, чем смог покорить стройную 17-летнюю красавицу Бронечку, которой добивались десятки ухажёров, 28-летний "коротышка" Светин (рост актёра - 152 см.), молодые уже сыграли свадьбу.

В 1964 году Михаил вернулся в родные пенаты и поступил в труппу Киевского театра музыкальной комедии. В 1965 у них с супругой родилась дочь Света. С 1970 года служил в Малом драматическом театре в Ленинграде.

Приблизительно тогда же артист пришёл к выводу, что имя Михаил Гольцман явно не сулит ему блестящих актёрских перспектив в театре, а уж тем более в кино, куда он очень хотел попасть. Над псевдонимом голову долго не ломал: "Я же Светин папа?.. Значит, буду Светин!.." А в 1983 году, когда Михаил уже будет работать в Театре комедии им. Акимова, он официально сменит свою фамилию и в паспорте.

Первые роли в кино особой известности Светину не принесли.

Экранизация студией Довженко охотничьих рассказов писателя-юмориста Остапа Вишни "Ни пуха, ни пера" (1973) прошла не особо замеченной, так же как и мелодрама "Не пройдёт и года..." (1973) их же производства. Другое дело - резонансный "Не болит голова у дятла" (1975) Динары Асановой. Но слишком уж небольшой была там роль Светина. К тому же озвучил его другой актёр - Алексей Кожевников (кстати, интересный человек, о котором, возможно, будет отдельный пост...) Роль Терехова в "Агонии"(1975) Элема Климова была хоть тоже не крупной, но всё же заметной и драматичной, но... фильм "лёг на полку", оказавшись в итоге сначала в зарубежном прокате (1981), и только спустя десять лет после съёмок, аж в 1985 году - в отечественном.

Впрочем, вскоре Михаилу Светину выпала честь поработать с двумя выдающимися режиссёрами отечественной кинокомедии. И с обоими Светин сумел "не ужиться". И если с Леонидом Гайдаем ему всё же удалось ещё пару раз позднее впрыгнуть в уходящий поезд, то поезд Георгия Данелии ушёл для Светина навсегда.

Данелия пригласил Светина в свой фильм "Афоня" (1975) на небольшую роль шофёра ЖЭКа Воронкова. По сути, ну роль, как роль - ничего особенного, если рассудить, сыграть её мог кто угодно, тем более, что у Данелии был счастлив сняться любой актёр. Но Данелия предложил сниматься именно Светину, хотел видеть в этой роли только его, хоть и был с ним знаком в основном по театральным работам. Но пусть расскажет сам Михаил:

"Афоня" - это трагедия и грусть всей моей жизни... Георгий Николаевич пригласил меня, неопытного киноактёра, к себе в фильм. А я ведь до этого сыграл всего в паре картин. Съёмки проходили в Ярославле. Данелия встретил меня в гостинице и повёл к себе в номер, принёс бутылочку, посидели, поговорили так просто... Никогда больше я не сталкивался с таким трепетным отношением режиссёра к себе... Да он вообще ко всем своим артистам так относился.

Мне предстояли всего две сцены – с Лёней Куравлёвым под ливнем и на собрании, где обсуждают поведение Афони. Начали с ливня. На площадку подъехала пожарная машина, все бегают, шланги раскручивают, готовятся…

Начинаем снимать, и что-то всё не выходило у нас никак...Так вот дубль за дублем - пока под этим "пожарным дождиком" мы окончательно с Куравлёвым не продрогли. Данелия принес нам по сто грамм, чтобы согреться и обратился ко мне: "Миша, за три дня не успею тебя снять, придётся на денёк задержаться".И тут что-то на меня нашло, до сих пор не могу понять с чего вдруг…

"Вы что! - кричу я Данелии. - Никак не могу! У меня съёмка в Ленинграде завтра, я всего на два-три дня отпросился!.."

А мне на самом деле предстояла эпизодическая роль в каком-то телеспектакле, название которого я и не вспомню даже и, конечно, я мог бы ту съёмку перенести, поскольку спектакль этот по кусочку записывали, а сдавать его должны были чёрт-те когда. Но я вместо этого понёс: "Нет!... Меня ждут, мы договорились, я не могу, это очень важные съёмки!..".Данелия взвился: "У тебя, значит, важные съёмки?! А у меня что?!.." Развернулся и ушёл.

В итоге он поднял всю группу, человек сорок, ещё до восхода солнца. Все вышли на площадку недовольные, злые… Сцену на собрании, правда, отсняли быстро, я уехал, и больше мы с Георгием Николаевичем никогда не виделись. И озвучил меня в итоге другой актёр. Наверное, Данелия уже видеть меня не мог. И это справедливо…

Я потерял близкого мне по духу режиссёра, сильно его обидел. И это заноза торчит в душе всю жизнь. До сих пор стыдно за совершенную глупость... И ведь не спишешь на молодость, мне было уже за сорок! Почему я начал вдруг вести себя как капризная звезда, не понимаю. Конечно, надо было поехать к Данелии, бухнуться на колени и извиниться. Но я этого не сделал... Ну, вот хоть сейчас, спустя сорок лет, скажу: "Георгий Николаевич, простите меня!..."

Нашёл бы Данелия местечко Светину в любом из своих последующих фильмов? Думаю, без проблем.

Следующим на очереди стал человек, сделавший Светина кинознаменитостью.

В начале 70-х годы Леонид Гайдай, отошедший от оригинальных сценариев к экранизациям классики юмора, задумал снять фильм по рассказам Михаила Зощенко. Действие из 30-х годов переносилось в наши дни (ну, то есть в 70-е). Называться фильм должен был "Тайна, покрытая лаком". Но на "Мосфильме" идею не одобрили. Тогда Гайдай решил не экспериментировать и оставил действие в 30-х. Название тоже сменили на простое и броское "Не может быть!" Съёмки начались в 1975.

На роль Виталия Борисовича - соседа проворовавшегося завмага Горбушкина, Гайдай пригласил Светина, которого, как и Данелия, видел только в театре. Работалось интересно, хотя Светин малость и нервничал - всё-таки, считай первая действительно заметная роль, и сразу у самого Гайдая. Много импровизировали - Гайдай это поощрял. В частности, Светин утверждал, что идеями с прищепками на пиджаке, будильником в кармане, фразой Невинного: "Береги её!!!..." мы обязаны ему.

Но Светин не был бы собой, если бы не выделился особым образом и здесь.

Стыдно в этом признаться, но почему-то в то время я слишком много о себе думал и вёл себя вызывающе, часто раздавал "ценные указания" и даже самому Гайдаю! Слышу, как тот говорит оператору: "Здесь бери Светина крупно", а я ему: "Нет, что вы! Тут надо снять мой выход издалека... Так же эффектней будет!.." Ну, то есть вот я, актёр-новичок говорю ему - мэтру!... как надо снимать кино.... Почему он вообще меня не выгнал? Не знаю…

Выгнать, Гайдай, Светина, конечно, не выгнал, но работать с ним не стремился аж до 1988 года, когда задействовал его в не самом удачном сюжете "Фитиля" - "Случай на птичьем рынке" (1988) о великой роли Перестройки в жизни общества. Мог бы до этого вписаться Светин в "За спичками" (1980), "Спортлото-82" (1982), "Опасно для жизни!" (1985)? Легко! Но...

В следующем году Светин снялся у Гайдая в "Частном детективе, или Операция "Кооперация" (1989). И, хотя, налицо был очевиден регресс мастера, фильм всё равно смотрели, всё равно в кинозалах стоял смех. Светин исполнил небольшую роль отца героини Ирины Феофановой. А дальше...

Я часто вёл, да и до сих пор веду себя как глупец… Например, отказался играть у Гайдая осторожного еврейского мафиозу Каца в его последнем фильме "На Дерибасовской хорошая погода…", причем съёмки проходили в Америке, где я к тому времени ни разу не был. Прочёл сценарий, расстроился. Звоню Гайдаю: "Леонид Иович, что ж такое!.. В "Операции "Кооперации", я говорил: "Надо прощаться..." А здесь: "Надо сдаваться..." Одно и то же ведь! Одинаковая эмоциональная окраска!.."

И Леонид Иович Гайдай, у которого большие актёры с радостью снимались в малюсеньких эпизодах, после долгой паузы, спросил: "Миша, а что бы вы хотели сыграть?" - "Надо подумать" - важно ответил я. "Тогда до лучших времен", - сказал мне Гайдай и повесил трубку. Это был, конечно, наш последний с ним разговор…

Каца в итоге сыграл Армен Джигарханян и эта роль стала одним из немногих ярких моментов в последнем фильме классика. Лучшие времена не наступили. Через год Леонид Гайдай умер.

С ещё одним из "великих столпов" комедии - Эльдаром Рязановым Светину даже ругаться не пришлось. У них дважды были попытки совместной работы и оба раза - неудачные.

В первый раз Рязанов позвал Светина в "Служебный роман" (1977) на роль мужа секретарши Верочки. Репетировали с Ахеджаковой, сняли пробы. Но Рязанову результат настолько не понравился, что он решил заменить Светина на Александра Фатюшина. Уже сняли часть сцен, но Фатюшин получил травму и не смог сниматься дальше. Рязанов решил не возвращаться к Светину, а плюнул на всё это дело и вообще вырезал линию "верочкиного мужа" из фильма.

Во второй раз Светину предложили попробоваться на роль "тромбониста" в "Гараж" (1979). После проб Рязанов, достаточно ревностно относившийся к успехам Леонида Гайдая, сказал: "Нет-нет... не пойдёт!.. Гайдаевщина какая-то выходит..." И тромбониста сыграл Семён Фарада. Больше Светин с Рязановым не пересекался.

Настоящей же лавиной славы Светина накрыло, когда ему было уже за 50, в 1982 году.

Никому из нас даже в голову не приходило, что "Чародеи" вдруг станут народными, полюбится миллионам и проживут такую длинную жизнь. Я не думал, что получится так трогательно и смешно. Благодаря этому фильму меня знают все, даже дети и сейчас, 30 лет спустя... Люди по-прежнему подходят ко мне на улице и говорят: "Главное - чтобы костюмчик сидел! Спасибо Вам!.." "Чародеи" - это чудесная, добрая, душевная, волшебная сказка, это любовь. Слава богу, народ её смотрит, любит.

Снимался фильм легко, но, как по-мне, скучновато... Нет, были, конечно, забавные моменты... Натуру снимали в Суздале, в Одессе немного, а остальное – в телецентре Останкино. Помню, меня в Одессе под купол на ремнях подвесили для комбинированных съёмок. Долго меня цепляли, цепляли... А потом группа ушла покурить, а про меня все забыли. И вот я вишу и ору, перепугался - честно!..

А ещё это я придумал, что на голове моего героя непременно должна быть смешная меховая бело-черная заячья шапка, и всё тут. И реквизиторы сбились с ног, чтоб эту дурацкую шапку найти! Но нашли, молодцы такие!...

Ещё мне очень понравилось ездить на загривке Виторгана. Это требовалось по роли, но я потребовал хорошенько отрепетировать сцену и сделать побольше дублей. Слава Богу, режиссер Бромберг позволял импровизировать и нас с Виторганом вообще не трогал, мы делали что хотели...

Так что, вполне возможно с режиссёром "Приключений Электроника" Константином Бромбергом могло бы сложиться плодотворное сотрудничество, но он после "Чародеев" решил уйти в документалистику, а позже эмигрировал.

Стать постоянным актёром обоймы Марка Захарова тоже не вышло. О каких-либо ссорах на съёмках "12 стульев" (1976) ни актёр, ни режиссёр не упоминали. В любой из последующих фильмов Захарова Светин вписался бы идеально. Но... Не вписался. Утверждают, что после съёмок в "Стульях", Захаров предложил Светину перейти к нему в Ленком. Но надо было переезжать в Москву из Ленинграда. Светин отказался. Больше Захаров не предлагал. Ни театр, ни кино.

В ряде источников утверждается, что Михаил Козаков хотел предложить Светину роль в своём главном детище - "Покровских воротах" (1982), но после работы с ним на "Безымянной звезде" (1978) зарёкся звать Светина хоть куда-то. Ни у Козакова, ни у Светина я подтверждения этого не нашёл. Но, кто знает, может, было и так.

Как бы то ни было, в 80-е на отсутствие ролей Светин не жаловался. Наряду с ролями в Театре комедии, снимался в кино. Куда звали, почти не отказывая.

Впрочем, в 90-х тоже не жаловался. И тоже не отказывался. Другой вопрос - а, может, иногда стоило?..

Любит ли кто-то, или хотя бы помнит сейчас фильмы: "Принц-привидение", "Ехать — значит ехать…", "Однажды в Одессе, или Как уехать из СССР", "Фанданго для мартышки", "Пистолет с глушителем", "Объект "Джей", "Авантюра", "Характеры для мужчин", "8 марта"?.. Разве что "Ребёнок к ноябрю" вспоминается, где Светин блеснул в роли "мужчины по вызову".

В 2006 Светину предложили сыграть роль зицпредседателя Фунта в новой экранизации "Золотого телёнка". Светин предложил попробовать его в роли Паниковского: "Я же из Киева и прекрасно понимаю, что такое стоять на углу Прорезной и Крещатика!" Режиссёр Шилкина сказала: "Паниковский - есть. Берите Фунта, пока даю". Взял. Хотя не нравился ни сценарий, ни подбор актёров, ни режиссёрский взгляд на культовую книгу. Но спорить, как когда-то, уже не стал. "Телёнка" в итоге стёрли в пыль и зрители, и критики.

После него Светин снялся ещё в семи фильмах, о которых сложно что-то сказать.

23 августа 2015 85-летнему Светину стало плохо на даче в Гатчине, он потерял сознание. Срочная госпитализация и операция были уже не в силах помочь. 25 августа Михаил Светин скончался, не приходя в сознание, от инсульта.

Кто знает, будь у Михаила Светина характер попокладистей, сколько бы мы ещё увидели его шедевральных ролей у великих мастеров?..

Но, как по-мне, давайте будем благодарны замечательному актёру с "непростым характером" за те роли, с которыми он навсегда остался в нашей памяти.

Фото взяты из открытых источников.

Смотрите хорошее кино. Не забывайте хороших артистов.

Если было интересно - заходите ещё!!

"Три рубля - не деньги!"

👉Во время съёмок фильма «Не горюй!» Георгия Данелии произошёл курьёзный случай со взаимным недопониманием между кинематографистами и местными жителями.

Когда съёмочная группа работала на натуре, в горах, недалеко от Тбилиси, массовку крестьян набирали из ближайших сёл. А надо отметить, что в советские годы селяне Грузии были людьми не бедными.

👉Однажды съёмка затянулись – шел уже девятый час. Статистов при этом по домам не отпускали. Главный режиссёр картины Г. Данелия, призадумавшись о возможных требованиях оплаты сверхурочных, подозвал второго режиссёра Давида Кобахидзе, и спросил у него: – А люди знают, что мы платим всего по три рубля за съёмочный день? Ты скажи им ещё раз, чтобы потом скандала не было...

Тот объявил в рупор: – Массовка, имейте в виду! По три рубля! Как договаривались, по три рубля!

👉Крестьяне переглянулись и спокойно заявили: – А никто и не против, по три так по три.

А потом староста массовки принёс в огромной кепке деньги изумлённому режиссёру…

Где снимали фильм "Афоня": места съемок культовой ленты Георгия Данелии

"Афоня" - это не просто фильм. Это эпоха. Один из самых кассовых и любимых советских фильмов 70-х. Миллионы зрителей смеялись и плакали вместе с сантехником Борщевым, цитировали его реплики, узнавали себя, соседей, друзей. Но мало кто знает, что локации для съёмок Григорий Данелия подбирал с особым вкусом.

Ярославль.

Основной съёмочной площадкой стал Ярославль - город, где удивительным образом соединились старина и советская современность. Именно это и нужно было Данелии.

Камера с лёгкостью переезжает от церкви Ильи Пророка к новостройкам Брагино. Герои шагают по Советской площади, проходят мимо знакомых мест, а через пару минут уже оказываются среди бетонных джунглей Дзержинского проспекта. Этот контраст отлично подчёркивает и личную раздвоенность Афони: вроде человек добрый, но жизнь затянула куда-то не туда.

Ярославль в фильме - это не просто фон, а атмосфера. В его исторической части снимали сцены с Катей, героиней Евгении Симоновой. Её окружает архитектура с душой: особняки, тихие улочки, набережные. Это Старый город, и там по-прежнему можно найти те же стены, которые все мы видели в фильме.

Вот некоторые знаковые места, которые засветились в фильме:

Церковь Ильи Пророка;

Площадь Волкова и Присутственные места;

Улица Урицкого;

Музей истории Ярославля;

Набережные Волжская и Которосльная.

Брагино - бетонный мир Афони.

Контрастом служит микрорайон Брагино, где живёт сам Афанасий Борщев. Это уже совсем другой Ярославль — без старины, с новостройками и пустыми дворами, в которых ещё не успели вырасти деревья.

Съёмки велись в основном на проспекте Дзержинского, дома 59, 61 и 61А. Кстати, чтобы снять нужные сцены, Афоня заходит в разные подъезды - точного адреса у него нет.

Внутренний двор между этими домами стал местом действия нескольких ключевых эпизодов: разговоров с Катей, сцены с Колей и эпичного возвращения Федула за своим рублём.

ЖЭК.

Легендарный ЖЭК, где трудился (или делал вид, что трудится) Афоня, был устроен в подвале новостройки рядом с его домом. Внешне - это обычная девятиэтажка. Внутри - уже павильонные съёмки. Но атмосфера была подлинная, особенно благодаря художникам, которые прикрепили необходимые вывески.

Село Диево-Городище.

Родная деревня Борщева - это деревня Диево-Городище, что в 20 километрах от Ярославля. Сюда съёмочная группа приехала летом 1974 года и задержалась надолго. Здесь нашли всё необходимое: и пруд, и почту, и главную улицу, на которой, кажется, время остановилось.

Увы, дом тётки, где Афоня вспоминает детство, не сохранился. Но остальные объекты легко узнать, если вдруг решите устроить себе ностальгическое турне.

Кстати, изначально в Диево-Городище снимались детские сцены с Афоней. В этих кадрах Афоня (еще будучи ребенком) выбегал из бани и прыгал в местный пруд, а его тёта вытаскивала его оттуда. Но данная сцена не попала в финальную версию фильма. Ее можно увидеть лишь в архивных кадрах, которые снял местный житель на подаренную ему любительскую камеру.

Аэродром.

Финальные сцены, где Афоня, опустошённый и потерянный, вдруг видит Катю, снимались, скорее всего, на военном аэродроме Дядьково. Есть версия и про аэропорт Пошехонье, но точной информации нет.

Важно другое: этот момент - разворот всей истории. Сцена, где с неба буквально спускается шанс на новую жизнь. Киношный символизм во всей красе.

Кстати, изначально Катя должна была являться Афоне лишь во сне, и финал был более трагичный. Но в итоге было решено изменить финал на более оптимистичный. Увидев Катю, Афоня получил второй шанс.

Афоня как хроника Ярославля.

Фильм сегодня можно пересматривать не только ради юмора и игры Куравлёва. Это ещё и хроника Ярославля 70-х. Камера фиксирует улицы, дома, тротуары, которых уже может не быть, или они уже другие — с новыми фасадами, машинами, магазинами.

Но фильм живёт. А значит, живут и эти локации - в памяти, на экране и в сердцах зрителей. Если вы окажетесь в Ярославле, попробуйте пройтись по местам Афони.

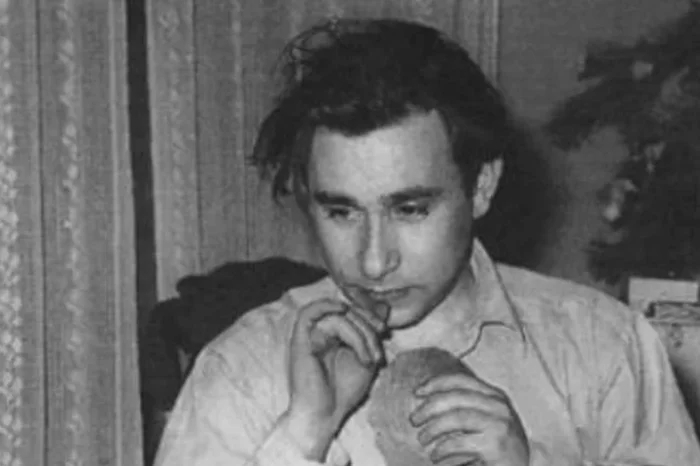

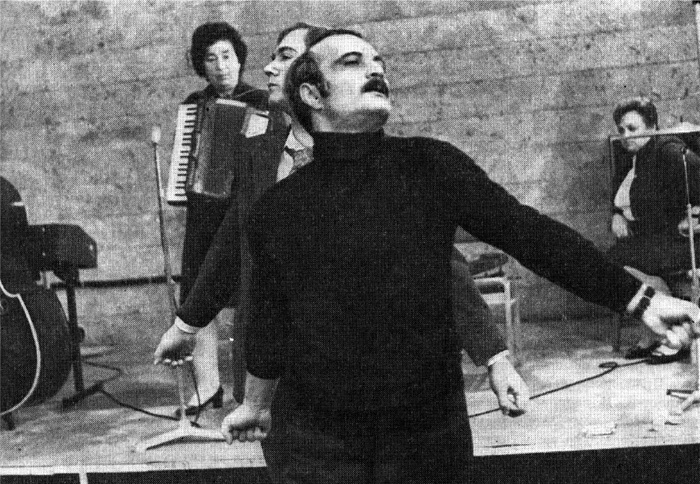

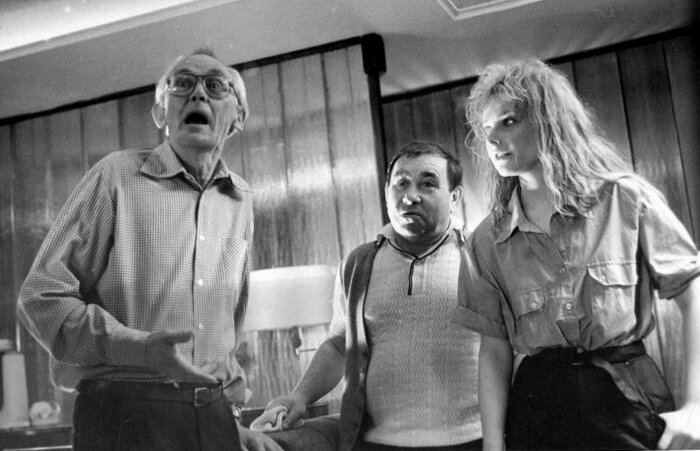

Юрий Яковлев на съёмках (с 1958 по 2007)

25 апреля в далёком 1928 году родился актёр, без которого сразу несколько всенародно любимых фильмов, скорее всего, были бы другими. Ведь благодаря своему уникальному актёрскому мастерству, удивительному обаянию, врождённому чувству юмора, герои, которых он в них сыграл стали именно такими, какими мы их навсегда полюбили.

Это Юрий Яковлев (1928 - 2013).

Юрий Яковлев родился в Москве в 1928 году. В 1937 родители развелись, Юрий остался жить с мамой-медсестрой. В 1941 они эвакуировались в Уфу, где Юра вместе с мамой поступили на работу в военный госпиталь. В 1943 вернулись в Москву, Юрий поступил в вечернюю школу и стал работать помощником механика при гараже посольства США. Там, общаясь с сотрудниками посольства, незаметно бегло выучился говорить по-английски и под впечатлением от "посольской службы" решил поступать в МГИМО. Впрочем, параллельно с карьерой дипломата, Юрия влекла и ещё одна стезя - актёра. И потому в 1948 он решил всё же поступать во ВГИК. Где в приёмной комиссии у него даже не приняли документы, сказав: "Молодой человек!... Вам с вашей внешностью только в кино осталось сниматься. Вы же абсолютно некиногеничны!"

На счастье расстроенного Юрия, к нему на улице подошёл незнакомый студент-старшекурсник ВГИКа и спросив: "Чего, брат, грустишь?", посоветовал "немедленно дуть в Щуку". И Яковлев помчался в Щукинское училище. И не без труда, но поступил, попав на курс блестящего педагога Цецилии Мансуровой, Легенда Вахтанговской школы, по признанию Яковлева "выбила из меня всю дурь, которая во мне была" и протащила по всем этапам постижения актёрского ремесла. И будучи абсолютно в нём уверена, рекомендовала после окончания Щуки, взять Яковлева в Театр имени Вахтангова.

В "Вахтангове" появились роли, в том числе заметные и даже - главные. Потихоньку стали звать и в кино, правда на роли "вне титров", или крохотные эпизоды. Всё резко изменилось в 1958 году, когда мэтр отечественного кино Иван Пырьев решил экранизировать "Идиота" Ф.М.Достоевского. И наткнувшись в картотеке "Мосфильма" на фото Яковлева, сказал: "А ну-ка позовите этого товарища..." Князь Мышкин Яковлева произвёл фурор. На улицах оборачивались - "Смотри, это же Идиот пошёл!", а артистов повезли в США, где Яковлев удивил всех отличным знанием разговорного английского.

Увы, полная экранизация "Идиота" по ряду причин осталась незавершённой, но и одной первой части фильма оказалось достаточно, чтобы Яковлев стал нарасхват в кино, театре и на ТВ. Он был уместен и блистателен везде - в музыкально-лирической "Гусарской балладе" с Голубкиной и сатирической "Лёгкой жизни" с Раневской и красавицей Нинель Мышковой, в "Анне Карениной" и в "Фаусте", в "Портрете Дориана Грея" и в сказочной фантасмагории "Король-олень".

Очередная волна популярности накатила после "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Именно Яковлев предложил Гайдаю, что Бунша будет тараторить и шепелявить, а Иван Грозный раскатисто рыкать и слушать Высоцкого. А через два года и этот успех превзойдёт Ипполит из "Иронии судьбы" (1975). Роль которого актёр откровенно недолюбливал, несмотря на то, что образу именно такого Ипполита и фразам "О, тёпленькая пошла..." и "Какая гадость... эта ваша заливная рыба..." мы тоже обязаны именно Яковлеву и его импровизациям прямо на съёмочной площадке.

До сих пор слышу за спиной: „Ипполит идет!“ Я устал от этого. Подходят люди и интересуются: „А вы в своем пальто снимались под душем?“ Вот и думай, что же артисту важнее для популярности: сняться в мокром пальто или сыграть, скажем, Гамлета...

Несмотря на обилие любимых в народе ролей, звание Народного артиста Яковлеву некоторое время не давали. Виной тому стала анонимка, якобы "коллег-вахтанговцев", сообщивших "куда надо", что Яковлев "беспартийный, трижды женатый, а значит - морально неустойчивый, и выпить иногда любит". Впрочем, про "выпить" на тот момент точно было уже неправдой, поскольку после драматичного инцидента, когда молодой Яковлев, легкомысленно выпив в жару пивка и задремав за рулём, чуть было не разбился насмерть вместе со своей спящей на заднем сидении женой, с выпивкой было покончено, за исключением праздничной "рюмочки под малосольный грибочек". В общем, несмотря на козни "доброжелателей", в 1976 Юрию Яковлеву было присвоено звание Народного артиста СССР.

После было ещё много ролей в кино и театре, из которых самой популярной стала роль пацака Би в культовой антиутопии Георгия Данелии "Кин-дза-дза!" (1986). Отдельным пунктом актёрской карьеры Яковлева стало озвучивание. Сложно представить без его бархатного ироничного голоса за кадром "Берегись автомобиля" и "Старики-разбойники". А ещё были озвучка мультфильмов, радиоспектаклей, аудиокниг. И это у человека, которому когда-то пеняли не только на "не ту внешность", но и на "не ту дикцию".

В 90-е, когда многие актёры оказались не у дел, Яковлев по-прежнему был востребован, несмотря на разменянный седьмой десяток лет. Разумеется - театр, забегал и в кино, озвучка, ТВ, радио - работы хватало. Даже в клипе у "Агаты Кристи" снялся.

О наступившем "времени перемен" отзывался достаточно скептически:

"...Ну вот, у нас теперь демократия, да? Казалось бы, как много возможностей дает нам наша демократия! Свобода!... Только мне думается, это великое заблуждение. Свобода - это отнюдь не вседозволенность. Она - ответственность. И в первую очередь - ответственность перед культурой, которая формирует мировоззрение человека. А мы понимаем демократию и свободу как отсутствие созидательных идей, отсутствие этики, воспитания, нравственности и вкуса. Зачёркиваем и отдаём на поругание отечественные традиции, отрекаемся от своих святынь...

Времена, говорят, были плохие для творческих людей? А теперь? Теперь у нас бесконечные "великие, гениальные, звёзды"!.. А Миша Ульянов пользовался огромным авторитетом и всенародной любовью, но представляю, что бы он устроил, если бы его назвали "звездой"... Сейчас просто куда ни глянь - всюду звёзды! Звёздные дорожки с отпечатками "великих" рук, бесконечные премии с разными названиями… И в этой гремящей славословием и бряцанием наград пустоте оказалось, что времена тут ни при чём - кто был художником, невзирая на времена, кто по сути художник - тот им и остался"

В последние годы Яковлев ходил с трудом, не расставался с тростью. Но продолжал выходить на сцену, где моментально преображался. Только близкие знали, что будучи на сцене с 1952 года, Яковлев всегда очень волновался перед спектаклем - "ведь роль должна быть сыграна идеально, ведь люди пришли на тебя!.." И когда понял, что уже не сможет "идеально" - ушёл со сцены. Оставаясь верным зрителем своего театра.

Ушёл из жизни Юрий Яковлев в 2013 году, в возрасте 86 лет.

В одном из последних интервью он сказал:

"Каждый из нас понимает, живёт ли он в своё время или не в своё. Я-то знаю точно, что попал не в своё. Должен был жить во второй половине XIX века. И всё мне кажется, что я всё время играл не тех, кого мне нужно было играть..."

А мы счастливы, что Юрий Яковлев жил в одно время с нами... И уверены, что он всегда играл тех, кого нужно. За что ему и благодарны.

Использованы фото из фильмов и со съёмок фильмов с участием Юрия Яковлева с 1958 по 2007гг.

Смотрите хорошее кино. Всем Добра!

Данелия и лицо со шрамом

«Шрамы украшают мужчину» - любимая поговорка пластических хирургов.

Но не их одних. С 16-го века до середины 20-го, студенты в Германии получали сатисфакцию очень интересным способом. Назывался способ Mensur Fechten – мензурное фехтование. Это были поединки на специальных саблях «шлегерах», с остро отточенными концами. Проводились они в ограниченном пространстве, отсюда и название Mensur – размерность, на дуэлянтов надевались защитные очки, защита для шеи, а с конца 19-го века по новым правилам им нельзя было сходить с места. Лицо при этом оставалось открытым. Поединок проходил до первой крови.

Но к началу 20-го века мензурные дуэли потеряли дуэльную направленность и стали ритуалом инициации в студенческой среде. Чтобы стать полноценным мужчиной, своим в немецком студенческом братстве и доказать свою смелось, надо было пройти через мензурный поединок.

Фехтовали на время, защищаться можно было только оружием, до момента, пока кто-то не остановит поединок, или ввиду невозможности продолжения в связи с нанесенными ранами. Раны наносились в единственную незащищенную область – лицо. Уважающий себя германский аристократ должен был быть обладателем шрамов на лице, которые были своеобразной печатью личного мужества и говорили всем об этом без слов.

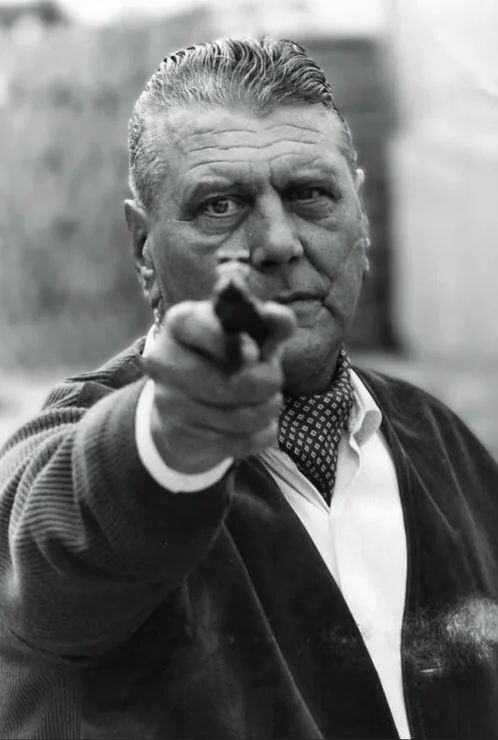

Вот откуда у человека на фото шрамы на лице. На его счету 15 поединков.

А на фото Отто Скорцени, главный спецназовец Рейха, который избежал возмездия и закончил свои дни в Испании. Человек, по биографии которого можно было наснимать не один фильм, на счету которого много дерзких операций, самой известной из которых является спасение из плена итальянского Дуче в 43-м году. Тогда немецкие диверсанты Скорцене выкрали Муссолини и увезли его на планере из горного отеля в тылу союзников.

Нацистский преступник, состоявший в СС, будучи координатором сети ODESSA, помог бегству многих своих соратников в Южную Америку и на Ближний восток после поражения Германии. Скорее всего, казнили бы и Отто Скорцени, как его соратников, но он был арестован не советскими войсками, а союзниками. Союзники такие кадры ценили, Отто помог американцам в организации работы их сил специального назначения, раскрыл все доступные ему нацистские секреты и в последствии был одним из важных звеньев антикоммунистических операций в Западной Европе. Есть мнение, что он помогал французским мятежникам в организации заговора против генерала Де Голля. Гамаль Абдель Насер, большой друг СССР, привлекал Отто в качестве консультанта при создании спецслужб Египта.

Наш Юлиан Семенов писал, что имел встречу в Отто, когда тот был в Испании, и брал у него интервью. Интервью есть в открытых источниках, подлинность и откровенность, зная личности Семенова и Скорцени, конечно оставляет сомнения, но это интересно. Пожил Скорцени и в послевоенной Ирландии, никто его там не трогал. На фото Скорцени навел пистолет на журналиста, который его настойчиво фотографировал.

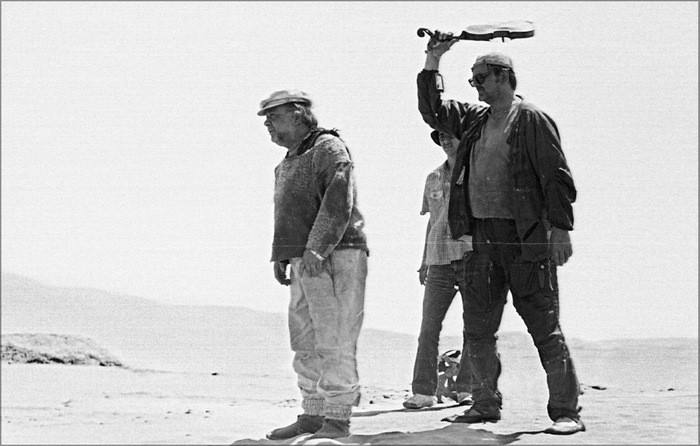

Неожиданным образом Отто «лицо со шрамом» связан с… режиссером Георгием Данелией. Георгий Николаевич любил появляться в своих фильмах. Мы можем увидеть его в эпизодах, например, в фильме «Кин-Дза-Дза» он играет руководителя планеты «Альфа», это тот, что прогуливается с Ольгой Машной по лужайке.

Мелькнул Георгий и в своем «Осеннем марафоне», в эпизоде, где Бузыкин смотрит телевизор по ТВ идет фильм про войну и показан эпизод с Отто Скорцени, которого изображает не кто иной как Георгий Данелия.

Любил Данелия похулиганить.

Источник: тг-канал negoro

Ответ на пост «Пророческое кино»4

Есть ещё одно пророческое кино, даже более раннее