Газотурбовозы union pacific.

После войны на железной дороге "Юнион Пасифик" стали думать, чем же заменить самые мощные паровозы всех времён и народов "Big Boy".

Ещё в тридцатые железная дорога UP экспериментировала с паротурбовозами, но они оказались технически несовершенны и дорога от экспериментов отказалась.

А теперь выбор пал на газовые турбины.

Мощность турбин была гораздо больше мощности дизелей, весили они меньше.

Да и трущихся частей в турбинах было меньше, чем в дизелях.

Гигантские паровозы "Биг Бой"с двумя паровыми машинами нужны были для того, чтобы таскать поезда через горный хребет Уосатч.

Вероятно, это был самый тяжёлый из участков железной дороги "Юнион Пасифик".

Поэтому, когда век паровозов стал подходить к концу, руководство железной дороги решило заменить их чем-то таким же мощным, но более современным и скоростным.

Выбор пал на газотурбовозы.

Кстати сами американцы называли их сокращённо GTEL (газо-турбо-электрический локомотив). Самым главным недостатком газотурбовозов была необычайная прожорливость турбинных двигателей. Они потребляли топлива примерно в два раза больше тепловозов такой же мощности. Но это не было проблемой для руководства дороги.

Потому что топить новые локомотивы предполагалось дешёвым "мусорным" топливом "Bunker C", по существу мазутом.

И к 1948-му году был готов первый газотурбовоз, плод совместной разработки фирм "Дженерал Электрик" и "АЛКО".

Назвали его GE 101, но вскоре переименовали в UP 50 по имени той железной дороги, где локомотиву предстояло работать.

Новый локомотив походил на все американские тепловозы того времени.

А ещё был он длинным и мощным, опирался на четыре двуосных тележки и имел две кабины. Одну спереди и одну сзади.

Мощность этого чуда техники была 4800 лошадиных сил.

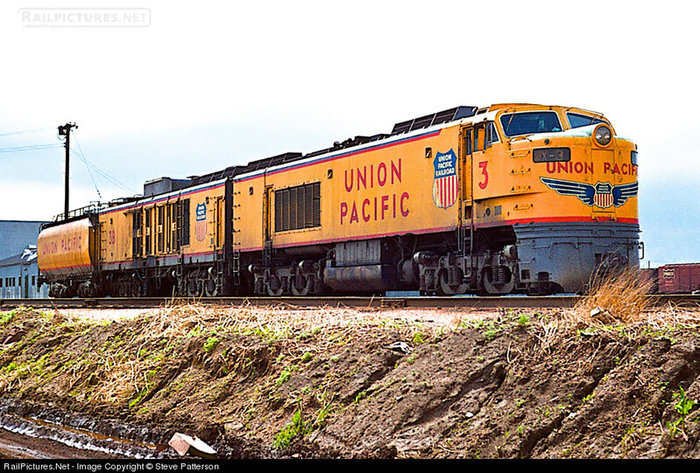

Такая мощность позволяла водить тяжёлые товарные поезда на довольно высокой скорости. UP50 был выкрашен в фирменный цвет "Юнион Пасифик" Armour Yellow(Броневой Жёлтый).

Броневой в смысле защитный.

Кстати цвет этот сохранился на дороге и по сей день.

Эксплуатация первого газотурбовоза выявила и первые трудности.

При любом понижении температуры воздуха "мусорное" топливо превращалось в вязкую как кисель массу, которую топливный насос не мог закачать из бака.

Тогда придумали ,что сначала турбина раскручивалась на обычном дизельном топливе.

От горячих газов начинал работать парогенератор.

Горячим паром топливо разогревалось до температуры в 93 градуса и затем, уже разогретое, поступало в камеру сгорания.

Прожорливые турбины требовали много топлива и стандартного бака в двадцать с чем-то тысяч литров, расположенного между тележками локомотива уже не хватало.

Чтобы не заправлять газотурбовозы слишком часто, сзади локомотива стали цеплять цистерну с мазутом, переделанную из паровозного тендера. Вместимость этого тендера была более чем вчетверо больше.

На более новых машинах, появившихся после первого UP 50, заднюю кабину убрали. И тендер с мазутом стали цеплять между двумя локомотивами, которые смотрели в разные стороны.

А ещё турбина была малоэффективна при маневрах или при поездках локомотива без нагрузки. Но даже, развивая малую силу тяги, она поглощала всё так же много топлива.

Поэтому для езды с небольшой нагрузкой применялся дополнительный маломощный дизель.

Опыт эксплуатации газотурбовозов на UP признали удачным и на смену первому их поколению пришло второе.

У локомотивов первого поколения прозвища не было. А вот второму поколению такое прозвище люди приклеили. И это прозвище было - "веранда".

По-английски это слово пишется точно также, как по русски -veranda.

Почему веранда, можно понять, взглянув на фото локомотива.

По боку его, от кабины, почти до самой задней части шёл своеобразный "мостик", прикрытый сверху крышей.

Потому и веранда.

"Веранды" не отличались по мощности от локомотивов предыдущего поколения.

И их также использовали с прицепами-тендерами. Ещё одной трудностью эксплуатации стало то, что в туннелях турбинам не хватало воздуха.

У них случалось то, что называют "срыв пламени". То есть в туннелях турбины гасли. Тогда на тех участках, где были туннели к газотурбовозу цепляли дополнительный тепловоз. Два разных локомотива работали по системе многих единиц, то есть управлялись одной бригадой из кабины газотурбовоза.

А на этом фото "Веранда" и "Биг Бой" тянут один состав. Кстати газотурбовозов первого и второго поколения было построено 25 штук.

19 из них работали в тандеме с тепловозами.

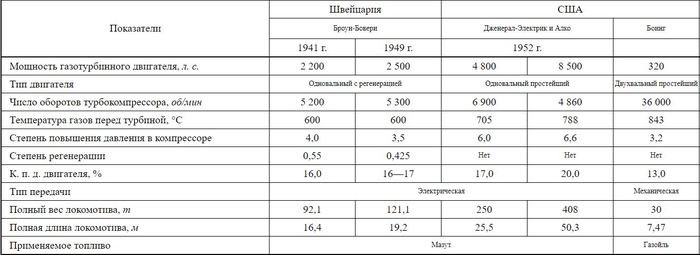

Имея уже более чем пятилетний опыт эксплуатации газотурбовозов, дорога Юнион-Пасифик в конце 1955 г. выдала фирмам Дженерал-Электрик и Алко новый заказ на постройку партии газотурбовозов.

Однако речь пошла о локомотивах значительно большей мощности.

При той же схеме силовой установки мощность на валу двигателя была увеличена до 8 500 л. с. (на высоте 1 829 м над уровнем моря и температуре наружного воздуха 32°C); на уровне моря мощность двигателя достигала 10 700 л. с.

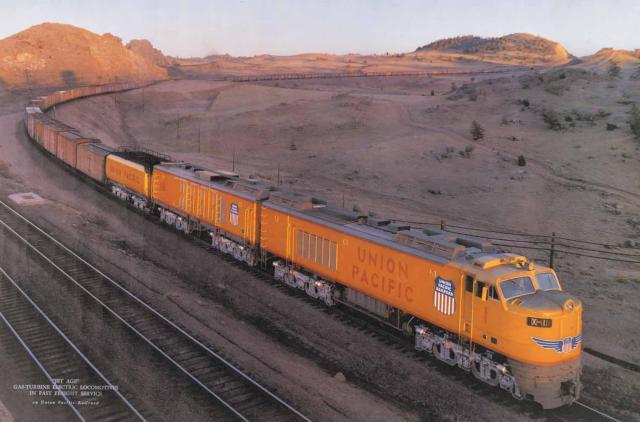

Газотурбовозы имели две силовые секции и прицепной топливный тендер.

В первой секции был размещен вспомогательный шестицилиндровый дизель мощностью 1 000 л. с., под рамой секции расположен запас дизельного топлива (около 9,5 т).

Секция полностью автономна и могла работать на маневрах и малых нагрузках локомотива.

Во второй, главной секции была сосредоточена основная силовая установка: ГТД, электрические генераторы с возбудителями и вентиляторами.

Общая длина локомотива 40,4 м, кузов каждой секции установлен на двух трехосных тележках, все оси которых имеют тяговые электродвигатели.

Прогресс не стоял на месте и в 1958-м году появилсь локомотивы третьего поколения.

Их называли "Big Blow". Это можно перевести как "Большой порыв(ветра)", "Большое дуновение", иногда переводят как "Большой удар".

Газотурбовозов третьего поколения было построено сорок. А всего их было построено - и первого, и второго, и третьего поколений 65.

И эти шестьдесят пять обеспечивали десять процентов грузооборота огромной железной дороги "Юнион Пасифик".

Были на этой дороге и попытки перевести газотурбовозы на другие виды топлива.

Схема тут такая же. Головная часть с дизелем.

Она кстати была переделана из красивого и быстрого тепловоза "ALCO PA1".

Ну и опять-таки тендер, только уже классический, угольный.

Кстати громадная турбинная часть покоится на шасси списанного электровоза "Маленький Джо".

Такие электровозы США планировали после войны поставлять в СССР.

Но начавшаяся Холодная война помешала этому проекту.

Есть версия, что электровоз назвали "Маленький Джо" в честь Сталина.

Эта машина получила в народе прозвание "Сороконожка".

Работали газотурбовозы, работали до самых семидесятых годов.

И разработали бы, может быть и четвёртое, и пятое поколение этих машин. Но... Сгубило их вот что.

Тот самый "мусорный" мазут вдруг резко подскочил в цене. Из него стали извлекать что-то нужное для производства пластика и спрос на него увеличился.

Работать на дорогом мазуте стало невыгодно.

И газотурбовозы частью пошли под нож, а частью быди переделаны в тепловозы. Теперь они сохранились только в музеях, и то, только третье поколение.

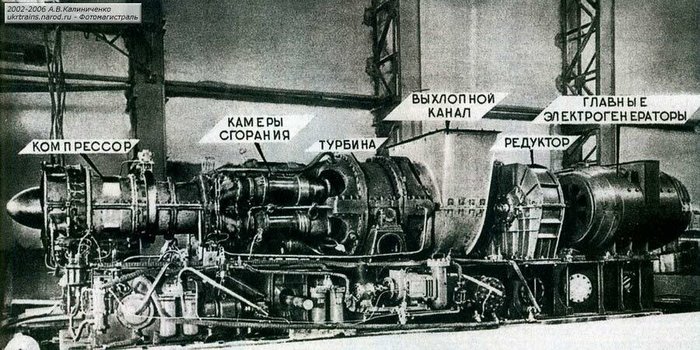

Газотурбинный двигатель локомотива был простейший одновальный, передача электрическая постоянного тока.

Газотурбовоз № 50, работая на железной дороге Юнион-Пасифик, показал вполне удовлетворительные результаты эксплуатации, и дорогой было решено выдать фирмам заказ на постройку 25 газотурбовозов.

В 1952 г. дорога получила первые 10 газотурбовозов № 51—60, а к концу 1954 г. — остальные 15 локомотивов.

Средний эксплуатационный к. п. д. газотурбовозов даже при хорошей организации эксплуатации не превышал 11—12%.

Однако дорога, видимо, ориентировалась не на парадные показатели локомотивов, а на суммарные эксплуатационные расходы на перевозки.

А они оказались примерно на том же уровне, что и у магистральных тепловозов.

Это произошло в связи с тем, что потребляемое газотурбовозами топливо (облегченный мазут) было почти вдвое дешевле дизельного, значительно меньшим оказался расход смазки, снижены расходы на обслуживание.

Газотурбовозы водили тяжеловесные поезда с набором топлива более чем через 600 км и показали хорошие тяговые качества, простоту управления.

Опыт работы американских газотурбовозов чрезвычайно показателен.

Несмотря на низкую тепловую экономичность их двигателей, эксплуатационные расходы, как сообщалось в печати, были на 15—20% ниже, чем у тепловозов.

Главным преимуществом газотурбинных двигателей является возможность развивать большую мощность при относительно небольших размерах и массе. Преимуществом является также возможность работы на более дешёвом топливе и существенно меньший расход смазочного масла, а кроме того большая экологичность по сравнению с тепловозами.

Недостатком же является повышенный, по сравнению с дизелем, расход топлива, а также резкое снижение КПД при неполной нагрузке и высокий расход топлива на холостом ходу, что вызывает необходимость иметь вспомогательную энергетическую установку на локомотиве.

Эксперимент Kenworth

Летом 1950 года многие водители США, а особенно профессионалы-дальнобойщики среднего Запада испытали настоящий культурный шок. На своем пути они встречали бодро колесящий по дорогам страны грузовик знакомой марки Kenworth, у которого демонстративно был снят капот, где обнаруживалось полное отсутствие чего бы то ни было напоминающего двигатель! Более того, вместо того, чтобы уверенно рокотать, как положено нормальному грузовику, это чудо природы как-то странно свистело, и при этом нагло обгоняло даже идущие порожняком грузовики, особенно на подъемах.

Естественно, на стоянках вокруг машины собиралась толпа.

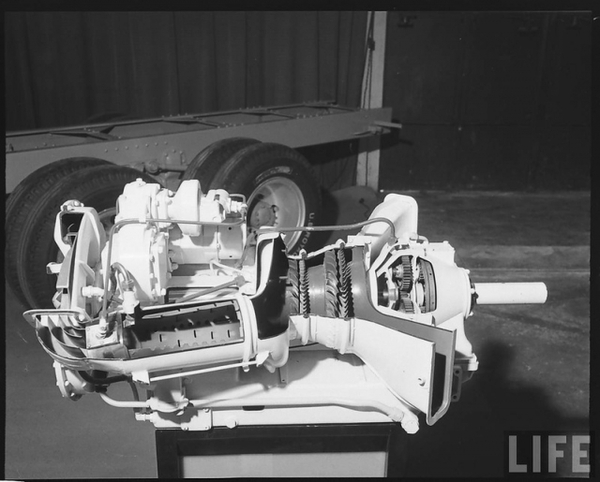

Что ждало их при внимательном рассмотрении? А при внимательном рассмотрении двигатель все-таки обнаруживался, только ни разу не дизель, а специально сконструированная для наземного транспорта фирмой Боинг двухвальная газотурбинная установка. Несложной конструкции ГТД с центробежным компрессором. На тот момент ее мощность была относительно невелика, всего 175л.с., но особенности многовальной турбины позволяли ей многое..

Так, раздельные рабочие колеса компрессора и отбора мощности гарантировали невозможность заглушения турбины при перегрузке, более того, при уменьшении оборотов она автоматически добавляла крутящего момента и разгоняла грузовик! Простейший планетарный редуктор уменьшал обороты с турбинных 22650 в минуту до вполне привычных 2500, которые уже спокойно подавались на стандартную КПП. С охлаждением у нее тоже было все хорошо - вместо довольно сложной системы жидкостного охлаждения с помпами для масла и воды, радиаторами и вентиляторами - все избыточное тепло уносили с собой выхлопные газы. Так что системы-то охлаждения просто не было, за ненадобностью.

Однако, насколько хорошо турбина вела себя на трассе - настолько отвратительно она показала себя в городе. Если на трассе она по экономичности непринципиально уступала дизелю, будучи сильно проще по конструкции и обеспечивая лучшую динамику и простоту управления, - то в городе было ой. Страшный, несопоставимый расход на холостых оборотах и при малых скоростях движения убивал всю идею на корню. Плюс к тому, турбина требовала очень много воздуха. Чистого воздуха. А это в случае коммерческой эксплуатации обещало стать серьезной проблемой. Да и с выхлопом не все было гладко - противодавление резко снижало мощность, а просто свист в широкую трубу был уж очень громким и горячим.

Опять же, дизели тогда росли над собой быстрыми темпами, а турбины страдали еще детскими болезнями в виде небольшого моторесурса, отсутствия инфраструктуры и тому подобного. Поэтому как об автомобильном двигателе серьезные компании про них забыли почти на полтора десятилетия.

Газотурбинные двигатели (ГТД)

Авиа- и автомобилестроение с самого начала своего появления и как минимум на протяжении первой половины XX века не просто развивались интенсивно и параллельно — постоянно обменивались друг с другом опытом, технологиями, узлами. Точнее, первое всегда что-то давало второму. Вспомним наддув, керамические изоляторы свечей, непосредственный впрыск топлива. Но в середине прошлого столетия, казалось, такому «сотрудничеству» пришел конец. Поршневые двигатели остались на бренной земле, а авиация взмыла в небо с помощью моторов нового типа — реактивных. К счастью, связь этих двух технических отраслей была настолько прочна, что автомобильные инженеры не преминули моментально воспользоваться наработками своих авиационных коллег — уже в 1950-м первый автомобиль примерил газовую турбину. О подобном симбиозе мы сегодня и поговорим.

Что такое газовая турбина? В первую очередь — более простой по сравнению с поршневым двигатель. Основная часть — вал (или валы) с компрессорным и турбинным колесами. Первое сжимает воздух и подает его в камеру сгорания, куда впрыскивается топливо. Расширяясь, горючая смесь вращает турбинное колесо. Часть энергии турбина отдает компрессору, остальная идет на осуществление движения — в виде реактивной струи (как на фото и видео ниже), привода винта, колеса, другого механизма.

Первые опыты

Безусловно, сейчас это намного более сложный агрегат, имеющий несколько валов с турбинами; теплообменники, регулирующие температуру воздуха; сопловые аппараты, трубопроводы, камеры сгорания. И все-таки в чистом виде это не ДВС с его сложным ГРМ и преобразованием поступательного движения во вращательное. Не зря как минимум теоретическое обоснование работы газовой или, вернее, паровой турбины было сделано еще в древности. А в XIX веке паровые агрегаты с таким принципом функционирования разработали сразу несколько инженеров. Тогда же проводили первые опыты с ГТД — с газотурбинными двигателями. Британец Чарльз Парсонс, уже отметившийся созданием паровых турбин, вращавших электрогенераторы, и паротурбинной установки для миноносца, сконструировал газовую турбину, которую предполагалось использовать на торпедах. Увы, простое устройство не прошло проверку температурой — газы в том двигателе разогревались до 600-700 градусов (сейчас до более чем 1500), и не было металлов, способных без последствий это выдержать.

Как известно, первые рабочие ГТД на самолетах появились еще до окончания Второй мировой. И уже тогда на них обратили внимание «наземные» конструкторы.

В ряд с обогнавшими свое время Me-262 и He-162 можно ставить «Пантеру». Проект оборудования танков ГТД стартовал в 1944-м — тяжелой германской бронетехнике остро не хватало мощности. К тому же считалось, что газовая турбина способна питаться разнообразным топливом не всегда высокого качества. «Пантеру» выбрали исходя из размеров ее моторного отделения, куда ГТД помещался по длине — в отличие, скажем, от «Тигра». Было несколько вариантов двигателя (кстати, не авиационного — оригинального) и три рабочих модификации мощностью от 800 до 1150 л.с. «Пантера» с ГТД отличалась от дизельной патрубком, расположенным в заднем бронелисте (фото реальных прототипов не сохранились). Поражение в войне положило конец этим разработкам, а вся документация досталась союзникам

Интересно, что на бронетехнике к ГТД вернулись только во второй поло

Шведский танк Stridsvagn 103 (вернее, противотанковая самоходная артиллерийская установка) был первой боевой машиной, серийно оснащавшейся ГТД. Правда, газовая турбина мощностью 330 л.с. была вспомогательной — на случай выхода из строя основного 240-сильного оппозитного двухтактного дизеля

Зато, как говорилось выше, гражданские конструкторы обратили внимание на газовую турбину еще в 1950-м. Инженеры Kenworth вдруг решили — то, благодаря чему летают самолеты, заставит ползать автопоезда. Ну, как ползать? 175-сильная турбина Boeing позволяла поддерживать крейсерскую скорость на уровне дизеля. Правда, обеспечивала вялый разгон и просто жрала топливо. Если в устоявшихся (трассовых) режимах с его расходом еще можно было как-то мириться, то при разгоне и торможении да на холостых оборотах, то есть в городе-пригородах, аппетит вырастал за 200 литров на «сотню». Негатива добавлял громкий свист выхлопа и его температура — парковаться нужно было с умом, дабы не оплавить все то, что находилось на уровне второго-третьего этажей. Был ли позитив? Вес, размеры, отсутствие вибраций (для грузовиков некритично) и, например, системы охлаждения, характерной для поршневых моторов.

Многолитровый дизель весил больше тонны, а ГТД менее 100 кг — достаточная разница, чтобы возить на борту дополнительный запас топлива. Но в чем тогда выигрыш по массе? Да и невыгодно это экономически. Газотурбинный тягач эксплуатировался, катался по Америке, но вскоре проект тихо свернули

Будоражил, будоражил умы конструкторов легкий и мощный газотурбинный двигатель. Так, в том же 1950-м в Англии был построен прототип Rover JET1.

Rover JET1 стал первым легковым автомобилем, оснащенным ГТД. В качестве агрегатоносителя была выбрана модель P4. Турбина, сконструированная для него специально, располагалась сзади, отвод выхлопных газов вверх увеличивал прижимную силу на задней оси. На начальном этапе ГТД работал считанные минуты, после чего разваливались подшипники вала и оплавлялись лопатки колес — не было термостойких сплавов. И все же мотор довели до ума, он развивал 230 л.с. при 55 000 об/мин (на холостых было 7000 об/мин; для сравнения: турбина Kenworth крутилась чуть больше 22 000 об/мин) и потреблял 40-45 л/100 км, а в 1950-м и 52-м годах JET1 развил 144 и 245 км/ч соответственно

В 1954-м свой «турбинный» автомобиль появился у Fiat. На модели, так и называвшейся Turbina, использовался ГТД фирмы de Havilland, развивавший 300 л.с. С ним автомобиль разогнался до 250 км/ч и... отправился в музей. На рисунке хорошо видно, как был организован привод от двигателя к ведущим колесам. Тогда же опыты с газовой турбиной вели фирмы Citroen, Hotchkis, Laffly

В США с легковыми ГТД несколько отстали. Зато, наверстывая упущенное, создали сразу несколько поколений концепт-каров. Речь идет о GM и его газотурбинном Firebird.

Шеф-дизайнер GM Харли Эрл моду на авиационный стиль поддержал технически. В 1953-м появился первый газотурбинный Firebird, а до 1958 года было выпущено еще два прототипа (в центре Firebird II, справа Firebird III). Турбины Allison развивали 380, 200 и 220 л.с. Максимум, показанный первым концептом, равнялся 370 км/ч. В машинах было много интересного. Особо отметим титановый кузов на Firebird II и двухцилиндровый поршневой моторчик на Firebird III, который питал второстепенные потребители энергии

В СССР к ГТД на наземном транспорте тоже пришли достаточно рано — развитие реактивной авиации тому способствовало. Причем для реализации проекта было выбрано нетрадиционное шасси — автобус.

С другой стороны, ничего необычного в этом не было. О серийном выпуске автобуса ЗиС-127 (именно его выбрали агрегатоносителем) речи не шло. Зато салон позволял разместить приборы, оборудование и испытателей. ГТД ТурбоНАМИ-053 разрабатывался специально для наземного транспорта и в плане мощности, безусловно, превосходил 180-сильный дизель ЯАЗ-206, развивая 350 л.с. Заявленный пробег с ГТД — 5000 км, при которых турбина продемонстрировала надежность и определяла неплохие динамические характеристики. О расходе говорится только то, что он был большим, зато называется «максималка» — 160 км/ч. Верится с трудом: способно ли было автобусное шасси на такие подвиги?

Второе дыхание

Никакой из описанных выше проектов 50-х годов не получил дальнейшего развития и тем более серийного продолжения. Однако газотурбинная тема не канула в Лету. За новый виток ее развития по большей части стали отвечать фирмы, ранее бывшие лишь наблюдателями. Хотя вот, например, Rover не стал останавливаться на достигнутом.

Сверху вниз: Rover BRM с его рентгеном, красный STP Oil Treatment Special (хорошо видно, где установлена турбина), Howmet TX и Lotus 56B. С 1963 по 1971 годы в 24 часах Ле-Мана, заокеанских сериях и Формуле 1 участвовали болиды с ГТД. Последние развивали от 325 до 540 л.с. и лучше подходили для скоростных трасс с минимумом поворотов — таких как Инди-500. При этом надежность и ресурс были даже выше и больше, чем у поршневых моторов. Но в США ГТД в итоге запретили — на фоне традиционных моторов они выглядели слишком перспективными. А на изобилующих поворотами трассах Формулы 1 ГТД себя не проявили. Сказывалась инерционность турбины, определявшая задумчивость в разгоне

Что еще характерно — параллельно, начиная с тех же 50-х, газотурбинное направление упорно развивал еще один производитель — Chrysler. Другая принципиальная особенность — это были не спортивные проекты, а самые что ни на есть гражданские. По ним американский концерн обогнал «коллег», доведя свои разработки до конечного потребителя. Правда, в весьма оригинальной форме. Тут еще надо понимать, что на протяжении всей истории использования ГТД на автомобилях первостепенную роль в этом играли инженеры-энтузиасты. Колин Чепмен, Харли Эрл и т. д. — имена многих так и не стали общеизвестны. В Chrysler таким человеком стал Джордж Хюбнер. Нужно отметить, над газовой турбиной для авиации в концерне работали еще с 30-х годов, однако именно приход туда Хюбнера, ставшего главным инженером, определил тему — «ГТД+автомобиль» — и интенсивность работ.

Первый прототип с ГТД — Plymouth Belveder Turbine Special — появился у Chrysler в 1954-м. Турбина развивала 100 сил, не имела стартера (запускалась от внешнего компрессора), но прошла порядка 5000 км при среднем расходе 18 л/100 км. Второй прототип увидел свет в 1958-м. Belveder следующего поколения имел ГТД второй генерации, развивавший 200 сил при аппетите в 12-13 л/100 км. Dodge Turbo Dart 1961 года с третьим поколением ГТД мощностью 140 л.с. Седан также совершил трансконтинентальный пробег в 5000 км. Отмечалось, что его турбина гораздо быстрее выходила на рабочие обороты, а разгон происходил следующим образом: сначала медленное качение, потом крайне интенсивное ускорение. 96 км/ч Turbo Dart набирал менее чем за 9 секунд при максимальной скорости в 185 км/ч и расходе 14 л/100

Прототип Chrysler TurboFlite 1961 года. Именно на нем впервые установили ГТД третьего поколения. Под футуристической внешностью скрывалась переработанная техника — регулируемый сопловой аппарат, уменьшивший инерционность турбины

Иными словами, в Chrysler максимально довели конструкцию не только до рабочего состояния — до привычных по поршневым моторам потребительских качеств. Проводили и опросы потенциальных покупателей, которые продемонстрировали: к газотурбинным автомобилям американский обыватель благосклонен. Дело оставалось за малым — серия. К выпуску ее (первоначально предполагалось создать 50-75 экземпляров, но в итоге сделали 55 машин) подошли со всей масштабностью предшествующих работ над ГТД. Внешность создавали с нуля, выпуск температурно нагруженных деталей турбин заказали у компании Howmet, той самой, что участвовала в проекте создания гоночного Howmet TX. Наконец, производство кузовов отдали итальянскому ателье Ghia.

Первый прототип с названием Typhoon появился в 1962-м, в мае 1963-го начался мелкосерийный выпуск — уже под именем Chrysler Turbine Car. 5 предсерийных машин остались в компании, 50 раздали двумстам с лишним испытателям из среды обывателей, проживающим на всей территории США, каждому — на 3 месяца. Общий пробег составил без малого 1 800 000 км. «Народный тест» проходил на фоне агрессивной рекламной кампании — автомобили открывали гонки, снимались в фильмах, путешествовали по мировым выставкам, наконец, для краткого знакомства предлагались всем желающим

Так каковы же были оценки проекта, длившегося со второй половины 40-х до середины 60-х? ГТД уже 4-го поколения развивал 130 л.с. и весил вместе с понижающим редуктором (опускавшим обороты с 44 000 до 5000) менее 190 кг. У ГТД отсутствовали всякие вибрации, не было карбюратора (топливо впрыскивала форсунка) и необходимости в его регулировке, системы охлаждения. Благодаря двум теплообменникам температура выхлопа не превышала 260 градусов. При условии хорошей очистки воздуха, то есть сохранности лопаток компрессорного и турбинных колес, ГТД сохранял характеристики на все время эксплуатации. В конце концов, характерный «самолетный» свист по децибелам не превышал звук обычного двигателя, разве что был для кого-то слишком непривычным.

К сожалению, годы работ и щедрое финансирование не исправили принципиальные недуги газовой турбины. Отклик на газ при ускорении с холостых все-таки не был моментальным. Заявленной многотопливности ГТД (в теории могут питаться всеми видами жидкого топлива и даже измельченным углем) на деле не оказалось. Разработчики рекомендовали солярку, лучше керосин. Но ни в коем случае не бензин, который тогда был этилированным — из-за риска повреждения лопаток. Кроме того, напомним, что американские V8 еще десятилетие назад без труда перешагнули отметку в 200-300 «лошадей». А что такое 130 сил при почти 1800 кг массы?! Расход, особенно в городских режимах, потребителей впечатлял — в плохом смысле и с учетом того, что аппетит у «восьмерок» тогда тоже был немаленький. По углекислому газу ГТД в нормы вписывался, однако содержание окислов азота было очень высоким.

Тяжелая тема

Кажется, что в 60-е американские производители не особо отслеживали опыт конкурентов. Не процветал промышленный шпионаж? Либо желание приобщиться к авиатехнологиям было очень заманчивым. Так или иначе, но в 1964-65 гг. появились сразу три грузовых прототипа, оснащенных ГТД.

Газовая турбина Ford Big Red развивала 600 сил, а сам автопоезд, состоявший из тягача и двух трейлеров, имел массу в 77 тонн. Характерной особенностью Chevrolet Bison была двухосная тележка с передним приводом. Две турбины в 300 и 700 л.с. располагались в обтекаемом модуле позади кабины. Ни один из этих грузовиков даже приблизительно не стал прообразом для серийной модели. То же самое можно сказать и о концептах GMC с Freightliner

Вот в СССР обо всех перипетиях зарубежной эксплуатации ГТД вряд ли знали. Хотя в журнале «За рулем» была как минимум одна заметка — о турбине Ford. Причем заметка больше восторженная — дескать, в чем-то схож с поршневым, но во многом его превосходит, в частности, расход топлива меньше. Для отечественной прессы так хвалить достижения капиталистического запада нетипично, так ведь как раз в это время в Союзе испытывался автобус с ГТД. Ждать продолжения этой темы пришлось 10 лет...

Непонятно, выпускался ли БелАЗ-549В 1969 года серийно . Известно только его техническое устройство. Турбина мощностью 1200 л.с. не вращала колеса — приводила генератор, вырабатывавший ток для мотор-колес. С 1956-го в Горьком велись работы по проектированию своего ГТД, в результате чего к середине 60-х был создан 250-сильный ГАЗ-99. На протяжении 70-х с ним уже в 350-380-сильной модификации экспериментировали на КрАЗе и МАЗе. В первом случае построили седельный тягач, во втором — армейский вездеход, на чем натурные опыты с такой техникой завершились. Правда, позже в Минске турбину имплантировали в шестиосный МАЗ-547Э и в 12-осный МАЗ-7907. На последнем боевой массой 200 тонн, предназначавшемся для транспортировки стратегического ракетного комплекса «Целина-2», использовался танковый мотор ГТД-1250 и мотор-колеса (все 24). Вот именно на нем применение газовой турбины и такой схемы трансмиссии, очевидно, было логичным — дизеля с подобной мощностью в 80-е еще не существовало

Итоги

А как же газовые турбины на танках? Они применялись на Т-80, выпускавшемся на Омском и Харьковском заводах, и на «Абрамсе». Существует информация, что с ГТД испытывался также «Леопард-2», а у французского «Леклерка» газовая турбина работает в качестве агрегата наддува, дополнительно вращая генератор. Т-80 уже не выпускается, украинские же его модификации оснащаются дизелями. В России этот танк остался на вооружении, однако во всяких шоу (учения, биатлон и пр.), похоже, не используется, по крайней мере, не упоминается. Так что «Абрамс» до сих пор основная активно эксплуатируемая боевая (и не только) машина с ГТД. И опыт использования газовой турбины (причем и по Т-80) имеется — негативный! При огромном расходе турбиной воздуха отмечалась необходимость частой чистки или замены фильтрующих элементов. Сами они большие по объему, что нивелирует компактность ГТД в сравнении с дизелем. У Т-80 было замечено забивание патрубков воздушных фильтров обледеневшим снегом вплоть до значительного снижения мощности. Бортовой запас топлива у него же почти на 450 литров больше, чем на Т-72. Низкотемпературные пуски ГТД и дизеля не выявили преимуществ первого (впрочем, как и последнего). А из того, что не касается гражданских транспортных средств — высокая температура выхлопных газов, увеличивающая риск попадания в танк ракет с тепловым принципом наведения.

Словом, и в этой среде газотурбинному двигателю был вынесен приговор. Какие у него дальнейшие перспективы? Спорт? Но ведь он — это реклама. А реклама, как известно, двигатель торговли. Кроме того, гоночные технологии рано или поздно спускаются со спортивных «небес» на конвейеры. И пусть те моторы, что используются на формулах или раллийных болидах сейчас, очень далеки от гражданских агрегатов — газотурбинные двигатели от них еще дальше. Причем, похоже, безо всякой перспективы когда-нибудь получить серийный статус. Тогда что рекламировать?

Прототип 2010 года — Jaguar C-X75. В нем две газовых турбины по 34 кг каждая вращают генераторы, вырабатывающие энергию для электромоторов (по разным данным, двух или четырех — мотор-колеса). Пожалуй, такое использование ГТД более рационально, поскольку он работает в устоявшихся режимах (без переходных), на которых может быть экономичен. Но сколько уже было прототипов...

Пока использование газовых турбин в составе гибридных силовых установок под вопросом. Все-таки ГТД, который в чем-то сложнее, в чем-то проще поршневого мотора, требует иных технологий производства, фактически иных производств. Если и будет появляться, то на каких-то эксклюзивных, имиджевых моделях. Но совершенно очевидно, что в том виде, в каком турбины использовались с середины прошлого века, мы их вряд ли увидим. Удел ГТД сейчас — различные шоу-кары и автомобили-рекордсмены.

Источник: http://info.drom.ru/misc/42884/

Автор статьи: Максим Маркин