Узбой – потерянная связь между Аралом и Каспием

Итак, продолжаю цикл объёмных статей, посвященных гидрографии среднеазиатского региона. Первая часть, «Аральское море пересыхало в Средние века», была посвящена свидетельствам и исследованиям, на основе которых можно сделать вывод о том, что Аральское море достаточно сильно пересыхало в период XIII – XV вв. Были рассмотрены некоторые тенденции Каспия, упомянута сильная изменчивость русла Амударьи и, главное, был рассмотрен факт, что Амударья могла частично или полностью направлять свои воды в Сарыкамышскую котловину, а эти воды в свою очередь могли доходить до Каспия! Интересно — каким образом?

Для неподкованного в географии, особенно Азии, человека этот вопрос является более чем резонным. Впадение Амударьи в Аральское море – это факт. По крайней мере до относительно недавнего времени. Сарыкамышское озеро находится на чуть более 200 км юго-западнее Арала и, как это упоминалось в прошлой статье, питается от той же Амударьи через коллекторы Озерный и Дарьялык. В свою очередь расстояние от Сарыкамыша до Каспия тоже примерно 200 км. Но это по прямой не до самого Каспия, а до крупнейшего его залива Кара-Богаз-Гол — той самой «грыжи», торчащей из «брюха» Каспийского моря на всех картах на границе Казахстана и Туркменистана. Известно, что данный залив питается исключительно от самого Каспия через небольшой пролив. И данный пролив, кстати, в начале 1980-х был перекрыт, что могло бы привести и частично привело к крупным экологическим изменениям в регионе. Не наводит это на некоторый аналогии? Опять этим двуногим не сидится! Благо, очень быстро спохватились и начали проводить работы по восстановлению стока. Но мы сейчас не об этом.

Западнее Сарыкамышского и Аральского озер располагается огромное пустынное и загадочное плато Устюрт, разделяющее геологические структуры Арала и Сарыкамыша от котловины Каспийского моря — и снова нет места для их связи. Но вот южнее есть интересные нам географические объекты. Среди них особенно выделяется пустыня Каракумы (она же Каракум), занимающая превалирующую часть Туркмении и питающая её экономику за счет больших запасов нефти и газа. И именно ее нам стоит рассмотреть.

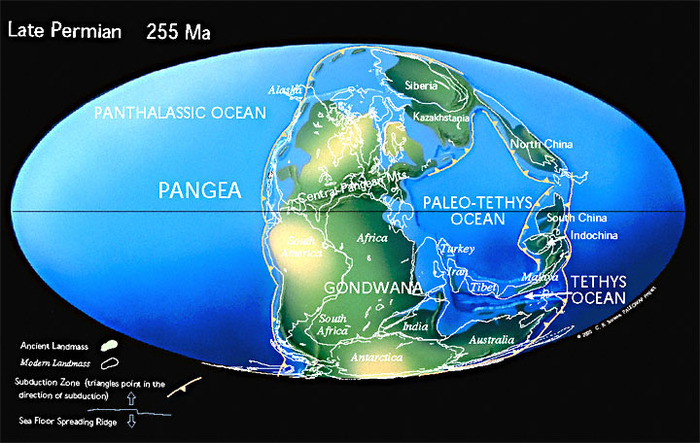

Но автору все хочется зайти крайне издалека, одновременно раскрыв некоторые интересные смежные темы. Каким образом образовался, назовем его, Арало-Каспийский регион, в том числе включающий и пустыню Каракум? Начать стоит крайне издалека, т.к. автора почему-то вдруг попросили осветить эту тему. Итак, все мы знаем еще со школьной скамьи, что был такой суперконтинент, как Пангея. Там ходили динозавры, летали огромные жуки, а их в свою очередь из пулемета Максима расстреливали австралопитеки. Ладно, с этим автор загнул. Но не особо то и долго динозавры видели Пангею единой, т.к. уже в юрском периоде сие произведение искусства движения тектонических плит стало планомерно распадаться, постепенно приходя к современной конфигурации континентов. Но все же еще отлетим в Пермский период (~ 250 – 300 млн. лет назад), когда Пангея только образовалась. Представлена она была С-образной формой, где вот эту самую полость внутри буквы «С» занимал океан Тетис. С одной поправкой: он был разделен на две части. Если посмотреть на картинку ниже, то видно, что существует единый океан Тетис, разделенный участками суши, которые в дальнейшем станут основой для нынешних территорий Турции, Индии, Тибета и Иднокитая. Считается, что раньше эти фрагменты суши являлись одной Киммерийской плитой, которая отделилась от южной части Пангеи и постепенно двигалась на север, чтоб присоединится затем к северной. Данный процесс важен тем, что он определил специфику геологических структур в будущем.

Континент Пангея в Пермском периоде [5]

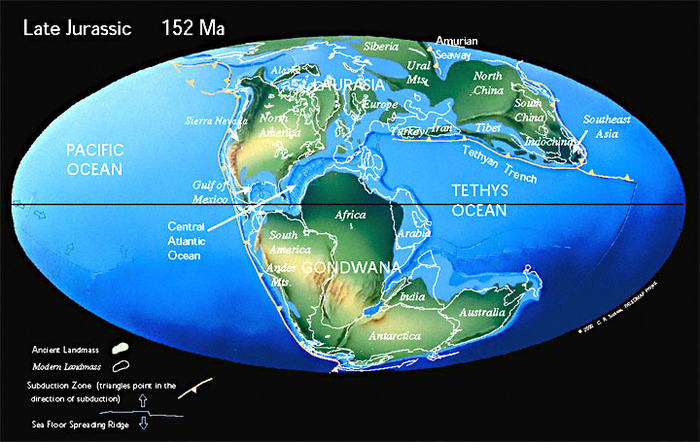

Начальный этап распада Пангеи в позднем Юрском периоде [5]

Сухопутная часть Киммерийской плиты, начав свое движение, образовала между собой и южной частью Пангеи, Гондваной, новую часть океана Тетис – Неотетис, который почему-то на самой первой из карт называется просто Тетис. Тогда как большая северная часть, Палеотетис, начала постепенно уменьшаться по отношению к южной. К чему это в итоге привело? Если посмотреть на 2-ю карту, то можно заметить, что нынешние Турция, Иран и Тибет просто «прижали» бывший Палеотетис к Евразии, тогда как Неотетис расширился до огромных размеров. Но можно заметить еще одну вещь: на территории Палеотетиса обозначены очертания Черного, Каспийского и Аральского морей. И здесь логика должна подводить читателя к верному выводу – именно Палеотетис когда-то был расположен на значительных территориях современных Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. В дальнейшем вслед за Киммерийской плитой дрейф на север совершили Индия, Аравия и Африка, сжав уже Неотетис, образовав на его месте Альпийско-Гималайский складчатый пояс. Постепенный подъем Альп, гор Греции и Анатолии, Загроса, Гиндукуша не только уменьшали бывший Неотетис, но и все больше разрывали связь между двумя частями когда-то единого Тетиса. Так уже 30 млн. лет назад ученые выделяют северную часть Паратетис, который «раскинулся от Парижа до Алтая».

Паратетис и Неотетис 33,9—28,4 млн лет назад

В конечном итоге примерно 14 млн. лет назад Паратетис полностью отделился от южного Тетиса, став Сарматским морем. И в свою очередь Сарматское море тоже начинает разделяться на Паннонское, Черное и Каспийское море. И если первое постепенное высыхает, то вот последние переживают целую череду взлетов и падений, иногда затрагивая и наш любимый из прошлой статьи Арал. Благодаря изменениям концентрации и химических особенностей солей, останков живых организмов, а также на основе моделей тектонических явлений возможно частично восстановить тенденции, происходившие миллионы и миллионы лет назад. Но и без этого не сложно догадаться, что в Сарматское море и в его «осколки» поступало значительное количество пресных вод из «прототипов» современных рек, будь то Волга или Днепр, или даже Амударья, которая уже тогда скорее всего направляла воды со склонов поднимающихся гор Памира и других горных систем Центральной Азии и впадала, внимание (!), в котловину будущего Каспийского моря – Аральской котловины тогда еще не было. Но к этому мы вернемся чуточку позже.

Основным осколком Сарматского моря на востоке стало Меотическое море – объединение будущих Каспия и Чёрного моря. В этот период появляется связь с Средиземным морем. Потом она прерывается и начинается период Понтического моря. Примерно 4 млн. лет назад Понтическое море распадается на прототипы современных Черного моря и Каспия (тогда Балаханское озеро). В этот же период уже сформировалась четкая система регулярных похолоданий и потеплений, что однозначно влияло на периодические маловодья и повышения уровня озер и морей.

И вот оно пошло — самое вкусное по хронологии. Позволю себе процитировать Википедию:

«Впадавшие в Балаханское озеро с востока река палео-Узбой или система палео-рек, текших из Средней Азии, сформировали челекенскую (торонглинскую) свиту красноцветной толщи Туркмении»

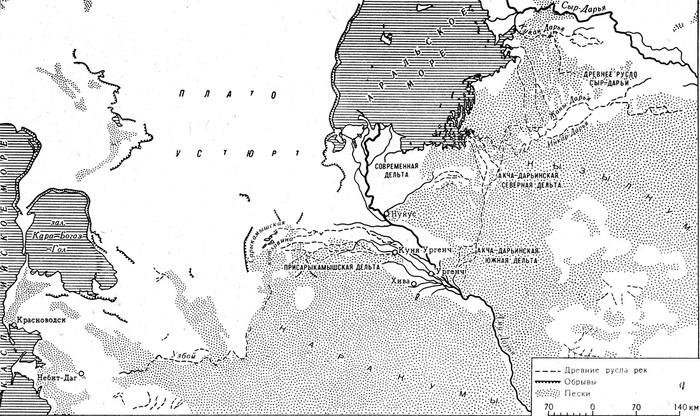

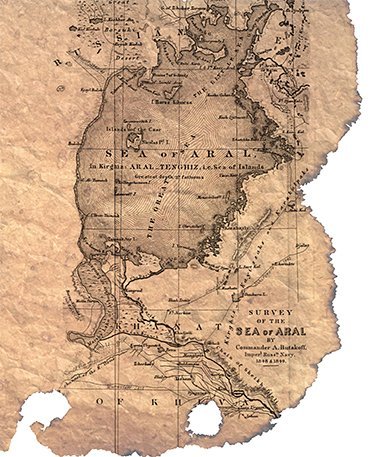

И вот всякие там «заумные» слова геологов из второй половины предложения нам не нужны. Внимание на первую. «Палео-Узбой» – это почти то, чему и посвящена статья. И теперь совершим снова временной скачок из плиоцена в современность. Что есть Узбой сейчас? Узбоями в Центральной Азии часто называют сухие русла рек. Аналог арабского «вади». Но в данной статье рассматривается достаточно крупный географический объект. Ниже представлена снова картинка из первой статьи цикла, посвященная связи тока Амударьи и Каспийского моря. На ней видно, что через Сарыкамышское озеро Амударья имеет связь с Каспийским морем по руслу с названием Узбой.

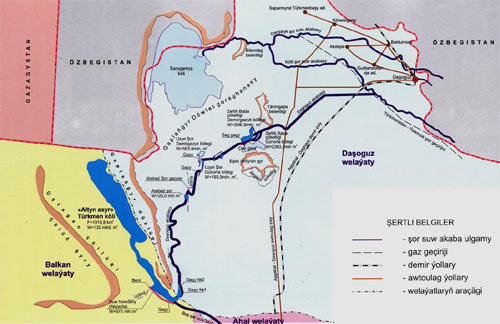

План расположения гидрографической сети Аральского моря и связи тока Амударьи с Каспийским морем

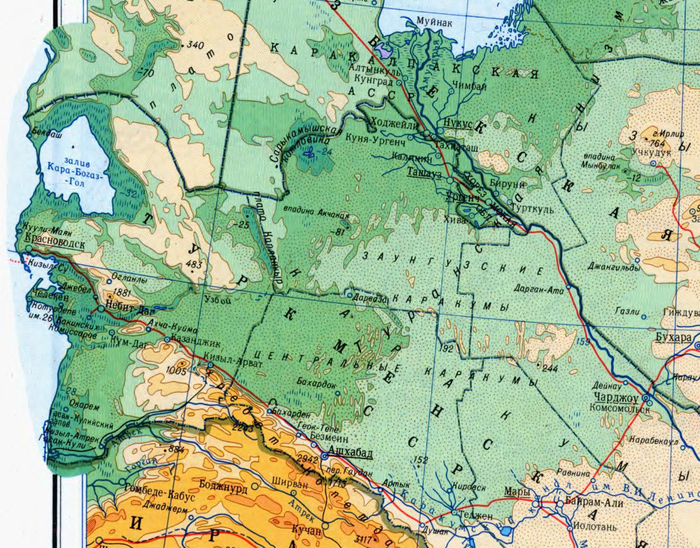

И это русло на самом деле оправдывает свое название – оно сухое, и представляет из себя реликт, образованный когда-то мощным водным потоком, направлявшим воды Амударьи в Каспийское море. Русло начинается к югу от Сарыкамышской котловины и извиваясь проходит на юго-восток, в итоге впадая в нынешний солончак Кёлькор у туркменского города Балканабад, а затем через протоку имеет выход в залив Туркменбашы (Красноводский) Каспийского моря. Таким образом Узбой является границей между пустыней Каракум и тянущимися к югу от Устюрта плато и хребтами. А ближе к своему устью он проходит своеобразные врата между высокими хребтами Большой и Малый Балхан.

Карта, показывающая расположение русла Узбоя и древних русел, когда-то направлявших воды Амударьи в Сарыкамышскую котловину

Фрагмент физической карты, где нагляднее прошлой карты представлен рельеф

Но Узбой не умер окончательно. Большое внимание со стороны как местного населения, так и разных исследовательских групп, приковано в том числе и благодаря тому, что пациент подает признаки жизни, причем достаточно активные. И сейчас даже сложно сказать, что это геоморфологический реликт. И даже частично его снова можно считать рекой. Почему?

Даже в период, когда он уже однозначно не нес в себе воды Амударьи, он оставался неотъемлемой частью кочевой и оседлой культур Туркмении. Во-первых, под песками пустыни и под горными скалами таятся значительные запасы водных горизонтов, зеркала [границы] которых пересекаются с долиной бывшей реки. К тому же долина скапливает всю ту массу воды с округи, стекающую в низины после осадков. Все это приводит к тому, что участки долины Узбоя превращаются в длинные стоячие озера, которые при этом достаточно стабильно поддерживают свой уровень.

Озерца в долине Узбоя. Фото: Гучгельдыев О. [7]

Во-вторых лечебные грязи донных отложений. И в третьих, это удобная транспортная артерия. Во времена расширения влияния Российской империи на регион Средней Азии Узбой обратил на себя внимание многих отечественных и не только исследователей, зарождались первые проекты. Так, есть информация о том, что при Петре I существовала идея обводнения русла Узбоя через реконструкцию дамб на рукавах Амударьи. Это сразу делает отсылки к первой статье, где несколько раз акцентировалось внимание на том, что состояние гидрологических сооружений Хорезма вместе с природными факторами напрямую влияло на направление основных масс амударьинских вод либо в Арал либо в Сарыкамышское озеро.

Спутниковый снимок участка среднего течения Узбоя. Также слабо проглядывается ровная светлая линия – это железная дорога «Казахстан-Туркмения-Иран»

В 1950-е годы было начато осуществление крупномасштабного проекта Главного Туркменского канала, который должен был направить воды Амударьи от города Нукус в Сарыкамыш и дальше по сухому руслу Узбоя в сторону Красноводска для развития сельского хозяйства в Северной Туркмении. Но строительство остановили в пользу Каракумского канала. Кстати, именно на основе наработок Главного Туркменского канала был создан коллектор Дарьялык, который несет стабильный ток части амударьинских вод в Сарыкамыш.

Сейчас в долине Узбоя создано несколько небольших водохранилищ. От Амударьи в обход Сарыкамышского озера был прорыт Ильялинский обводной канал (Дашогузский коллектор), который орошает часть пустыни и дальше несет воду прямо в начало Узбоя, образуя там озеро Узыншор. А дальше вода слабеньким потоком стекает по долине древней реки и искусственно уже постепенно наполняет одно из водохранилищ к югу от впадины Карашор. Именно данную впадину планируется заполнять водами Амударьи для создания в ней Туркменского озера (Алтын-Асыр) — грандиозного проекта создания искусственного озера в северо-западной Туркмении. И как там с идеями восстановления Аральского моря? Помимо этого Дашогузский коллектор берет часть воды из Озерного коллектора, который питает Сарыкамыш — можно смело допустить, что и это озеро может ожидать кризис.

Схема питания искусственного озера Алтын-Асыр в обход Сарыкамышского озера,

включая верхнее русло Узбоя

Все это планы использования реликтового русла в хозяйственных целях и дополнительный фактор, почему его изучение настолько важно и интересно. Но снова сядем в Машину Времени и полетим в плиоцен к Балаханскому озеру. Чем оно интересно? Да ровным случаем ничем кроме того, что тогда Каспий сужался просто до критически малых размеров. И в него впадал Узбой (см. картинку ниже), точнее, как на иллюстрации и в одной из фраз ранее, Палео-Узбой.

Схема речных долин бассейна Балаханского озера [6]

Мы знаем, что Узбой – это ответвлении Амударьи. И в данном случае именно Амударья впадала в тогдашний Каспий. Данный вывод основывается на двух вещах. Первая – пустыня Каракум образована как морскими, так и речными отложениями. То есть Амударья изначально протекала напрямую, повторяя где-то нынешний Каракумский канал, скорее всего также впитывая воды рек Мургаб и Теджен, и мимо гор Копет-Даг выходила к Каспию. И постепенно стала сдвигаться на север, оставляя за собой наполненную осадками равнину. Вторая причина – котловины Арала, Хорезма и Сарыкамыша только начинают формироваться в позднем плиоцене.

Следующей стадией развития Каспия стало Акчагыльское море. И вот здесь наблюдается весьма интересная ситуация. Чтобы ее выразить просто достаточно картинки ниже.

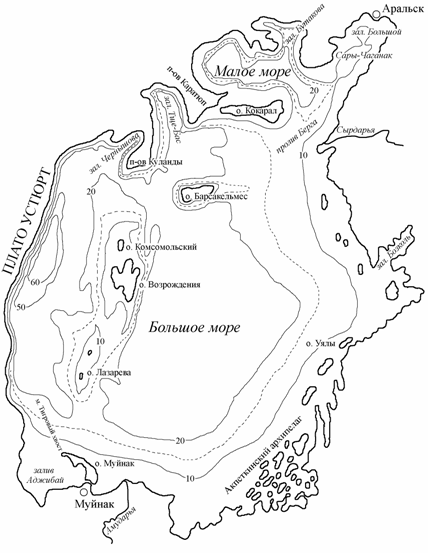

Примерная карта границ Акчагыльского моря

Просто огромные территории заняты водной гладью, имеется связь с «предшественником» Чёрного моря, потенциально затоплен весь будущий Каракум и, главное для нас, затоплены новообразованные котловины Сарыкамыша и Арала. Как это все выглядело на самом деле, сказать сложно. Но Арал и «Каспий» были соединены широким зеркалом воды, не протокой. И здесь для автора наступает некоторый сложный момент. Очень скоро по хронологии уже будет упоминаться Узбой, как речная долина. После Акчагыльского моря наступит период Апшеронского моря, изолированного от Мирового океана. Уровень его был значительно ниже. И я раньше упоминал о том, что пустыня Каракум образована как речными, так и морскими отложениями. Возможно за время существования Апшеронского моря, когда лишь Западная Туркмения была под водой, Амударья совершала несколько колебаний своего русла, проходя севернее, направляя свой воды примерно по пути современного Узбоя где-то со среднего течения. Возможны были и другие варианты, когда дельта Амударьи проходила то севернее, то южнее, и современное русло Узбоя даже близко не сформировалось.

Но в общем итоге к моменту прекращения существования Апшеронского моря 1 млн. лет назад русло тогдашней Амударьи проходило максимум, начиная со средней части долины современного Узбоя. Что происходило тогда с Аральской, Сарыкамышской и Хорезмской котловинами сказать сложно. Определенно там долгое время оставались какие-либо озера, когда Апшеронское море отступило. Воды Амударьи и даже Сырдарьи туда не поступали – судя по отложениям, имела место быть высокая соленость водоемов.

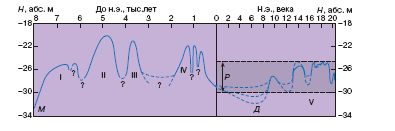

Тем временем будущее Каспийское море вышло к стабильной динамике «взлетов» и «падений». После Апшеронского триумфа наступает наиболее вероятная зависимость уровня моря от глобальных климатических колебаний: сменяющиеся ледниковый периоды и межледниковые оптимумы. Впадал ли тем временем какой-то речной ток в Аральскую котловину в этот период, неизвестно. Каспий испытал три сильных повышения: Бакинское (примерно 550–350 тыс. лет назад), Раннехазарское (300–200 тыс. лет назад) и Раннехвалынское (20–12 тыс. лет назад). Во всех этих повышениях известна связь с Черным морем через Кума-Манычскую впадину. А вот в направлении Арала максимум происходило затопление русла Амударьи с образованием далеко выступающего на сушу залива-эстуария. За исключением последнего Раннехвалынского моря!

Сравнительная схема границ современного Каспийского моря (серое)

и Раннехвалынского моря (розовое) [3]

В позднем плейстоцене, а именно где-то в районе 17 – 18 тыс. лет назад произошло то самое событие, которое можно считать актом рождения Аральского моря в той форме, что знакома нам. Среднеазиатские реки наконец-то направили свои воды в котловины Арала и Сарыкамыша. Считается, что сначала до точки назначения добралась Сырдарья, затопив Северную Аральскую котловину. Напомню, что то, что мы называемым Аральской котловиной – это не одна большая тарелка для бульона, а несколько рядом расположенных и связанных тектонических депрессий (углублений). Эта специфика крайне наглядно прослеживается в наше время. Так вот, сначала Сырдарья, а затем и Амударья завершает свои извивания и скитания по площади будущей пустыни Каракум и наконец-то, не справившись с собственными наносами, доходит до зоны Хорезма и направляет воды в Арал. Но, лишь часть. Опять же стоит упомянуть первую статью цикла, где речь велась о том, что Амударья – река с весьма непостоянным настроением и может направлять основную часть своих вод то в Аральскую котловину, то в Сарыкамышскую и дальше по Узбою в Каспий. Однако, если в Средние века основное русло все же было направлено в Арал, то вот тогда, много и много тыс. лет назад основное русло было по Узбою, через который огромная доля амударьинских вод попадала в акваторию Раннехвалынского моря. Помимо этого, что интересно, автору не раз встречались модели, когда в Арал впадала с севера река Тургай, которая, кстати, тоже тот еще интересный для рассмотрения объект. Но пока она интересна тем, что по ней с подтопленной в период оледенения Западной Сибири могла идти «струйка» в Арал. То есть получается, что Арал мог иметь тогда аж три источника питания.

После окончания своего формирования как полноценного озера Арал в течение своей последующей долгой истории испытывал достаточно значительные колебания. Вот мы удивляемся тому, что он сейчас сильно высох [не без помощи лучшего друга в виде человека], что он сильно пересыхал в позднем Средневековье, а возможно и все Средневековье держал не шибко высокий уровень. Но, как вам целый ряд колебаний в 20 м? В период своих трансгрессий вода стояла на уровне до 55 – 58 м, что соответствует тому, что было в первой половине XX века. А потом в регрессии, бух, и на 20 м ниже, а то и еще ниже, как это и было в период XIII – XV вв. И все почему? А, потому что циклические изменения климата и его влияния на объем речного стока и испарение с поверхности, а также «неадекватное» русло Амударьи. Сырдарья, замечу, прилежным поведением тоже не отличалась, но все варианты ее русел ведут только в одно место, в Арал.

Среднее течение Узбоя. Фото: Гучгельдыев О. [7]

А что наш Узбой в условиях, когда Амударья направилась преимущественно в Аральское море? А ситуация да более проста: существование Узбоя зависит от того, сколько воды поступало от кочующих рукавов реки в Сарыкамышское озеро. Данное озеро – это довольно глубокая и обширная по территории котловина. Узбой начинается в её южной части. И, когда она заполняется, то в определенный момент чаша переливается, и вода направляется по Узбою в сторону Каспия. Если превышение небольшое, то поток может быть эпизодическим. Если превышение больше, то воды может хватить, чтобы достигнуть Каспийского моря. Примерный уровень Сарыкамышского озера, когда вода начинает хоть в каких-то объемах поступать в Узбой, составляет от 50 м над уровнем моря. Сейчас, например, урез воды этого озера 5 м. Циклов, когда уровень воды в Сарыкамыше превышал 50 м за многие тысячи лет было множество. Отмечу, что есть мнение, что постоянный ток воды по Узбою был последний раз лишь 2 – 3 тыс. лет назад. В это отрезок времени была очередная трансгрессия Арала. Но разве ни разу за последующие 4 тысячи лет в Сарыкамышском озере вода не поднималась выше 50 м? Ни 52, ни, может быть, 55 – 58 м, когда уже ток по Узбою будет стабильный? С тем учетом, как себя ведет Амударья, скорее всего поднималась. И не раз. Свидетельств и данных по этому мало, но, для примера, вернемся снова к нашим Средним векам, в наши XIII – XV вв. Мы знаем, что в этот период произошла целая череда событий, приведшая к изменению течения значительного объема вод Амударьи в Сарыкамышскую котловину. К сожалению по ней данных меньше, чем по Аральскому морю и его геохронологии. Но все же некоторые имеются. Первое — есть данные о том, что уровень мог колебаться в диапазоне от 50 до 60 м. То есть тут по большей части вопрос отпадает: скорее всего ток был и доходил до Каспийского моря. Второй, более наглядный, это свидетельства из трудов археолога Виноградова А. В., который описал исследование хорезмийской крепости Зенги-Баба, расположенной на юго-восточной границе Сарыкамышской котловины в районе существующего сейчас одноименного искусственного озера.

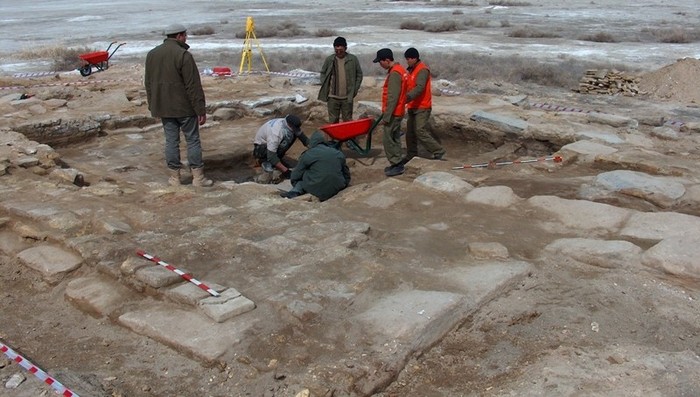

Фрагмент плана расположения древних памятников, открытых и обследованных Хорезмской экспедицией [1]. Зенги-Баба в левой части рядом с тогда сухой Сарыкамышской котловиной

Крепость Зенги-Баба датируется примерно XII – XIII вв. В результате раскопок были обнаружены разные слои, рассказывающие, например, о том, что после монгольских походов крепость была заброшена, а затем в конце XIII – XIV вв. сооружение вновь наполняется жизнью. Но в конце XIV – начале XV в. крепость была затоплена. Исходя из расположения крепости можно заключить, что уровень воды поднимался до 52 – 53 м. Этого уже достаточно для сброса воды по Узбою. Был ли уровень выше или нет, мы не знаем достоверно. Но, основываясь на то, что Сарыкамышское озеро на таком уровне находилось около полувека, то за это время наверняка в русло Узбоя поступало достаточное количество воды, чтобы оно постепенно частью накопленной массы доходило до низины Кёлькор и затем попадало в Каспий. И это без учета того, что мы знаем о проявлении грунтовых вод, о естественных стоках вод от осадков в низину реки. Поэтому с крайне большой вероятностью можно сказать, что в XV веке какое-то время между дельтой Амударьи в Арал и Сарыкамыш с одной стороны и Каспийским морем с другой стороны имелась постоянная связь.

Как только начинаются трансгрессивные процессы в Аральском море к/в началу/е XVI века, то сток по Узбою прекращается, и река становится окончательно мертвой. Вскоре пересыхает и Сарыкамышское озеро, которое начинает наполнятся снова лишь начиная с 1960-х годов, когда туда по древним руслам Амударьи были направлены коллекторы Дарьялык и Озерный. Узбой же, естественно, продолжил быть нефункциональным реликтом до направления в него вод Ильялинского обводнительного канала. Но это уже чисто искусственное преобразование, целью которого ни в коем случае не является направление вод Амударьи в Каспийское море. Да, и данное мероприятие вряд ли можно назвать осуществимым даже в случае, если у кого-то вновь под восхищением от проекта Главного Туркменского канала возникнет эта идея. В свою очередь Амударья сейчас из полностью непредсказуемой реки превратилась в достаточно контролируемое человеческой деятельностью русло. И о каком-либо случайном или намеренном возрождении связи Амударьи с Каспием говорить не приходится. Именно поэтому Узбой – это навсегда потерянная связь, чей след остался в много тысячелетней геологической истории Туркменистана…

Сухой участок русла Узбоя в окружении песков Каракум

Автор: Марк Ищенко

22 июня 2020 г.

Литература:

1. Виноградов А. В. Тысячелетия погребенные пустыней. —

URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000134/st000.shtml

2. Свиточ А. А. История последнего Аральского моря. —

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-poslednego-aralskogo-morya/viewer

3. Свиточ А. А. Всемирный потоп и великая Хвалынская трансгрессия Каспия. —

URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/01_06/DELUGE.HTM

4. Сысоев Д. Краткая история Каспийского бассейна. От Сарматского моря к Каспийскому морю – озеру. — URL: http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/kaspian/istoria.htm

5. Paleomap project. — URL: http://www.scotese.com/Default.htm

6. Иноземцев Ю. И., Маслаков Н. А., Парышев А. А., Мельниченко Т. А., Рыбак Е. Н.,

Ступина Л. В. Корреляция палеогеографических условий развития речной сети Восточного Паратетиса. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korrelyatsiya-paleogeograficheskih-usloviy-razvitiya-rechnoy-seti-vostochnogo-paratetisa/viewer

7. Борисов П. Пропавшая река. — URL: https://gingertea.ru/uzboy/

8. Гладышев А. И. Путешествие по уснувшей реке. — URL: http://kungrad.com/aral/book/uzboi/

9. Wikipedia, много Википед’ии. Не, ну а что?