Приведём и статью о добровольцах, с которой потом полемизировал российский волонтёр Леонид Покровский:

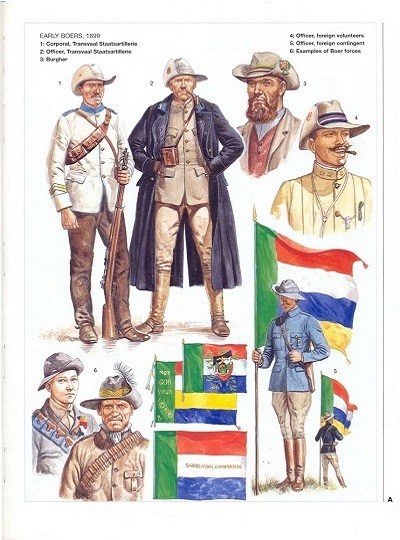

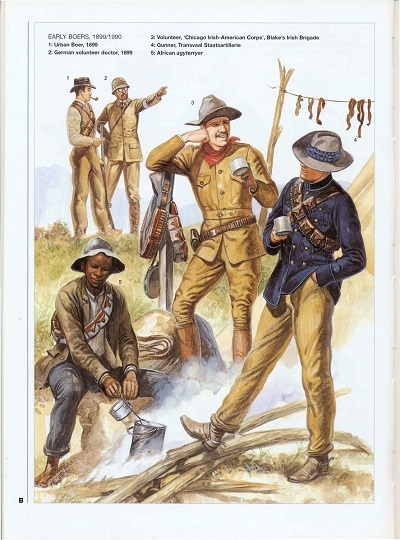

"Буры не желают интернациональных добровольцев. Они отказываются от их помощи; странно, казалось бы, на первый взгляд; – у буров людей мало, воевать некому; англичане грозятся повернуть весь мир вверх тормашками и уничтожить буров, если не искусством, то силой, а между тем буры неохотно берут в свои ряды добровольцев из Европы. Техники, артиллеристы, оружейники принимаются ими с распростёртыми объятиями, но борцов за Трансвааль они не желают. Но почему же?

Мне кажется, что они смотрят на наших русских, французских и иных земель добровольцев, как смотрит дворник на барина, взявшегося за топор: оставьте, дескать, барин, не господское это дело, ручки испортите. Такими баричами должны казаться солдатам бурам господа добровольцы. Кто поспешил предложить свои услуги Трансваалю? Разве были между ними му- жики, родившиеся в деревне, всю жизнь проведшие среди природы, выносливые, сильные, крепкие, хладнокровные? Нет. Ехали только господа. Иной отправлялся глядеть на человеческую бойню от скуки, другой от сочувствия к бурам, третий – потому что это в моде, четвёртый – потому что надеялся там командовать если не дивизией, то, по крайней мере, полком и, наконец, пятый стремился научить, преобразовать, наставить и победить... Какой-нибудь богатый человек, пресытившийся светскими удовольствиями, кутающийся в лёгкий мороз в меха, а в дождь выезжающий не иначе как в карете, вдруг задумывает совершить partie de plaisir в Трансвааль.

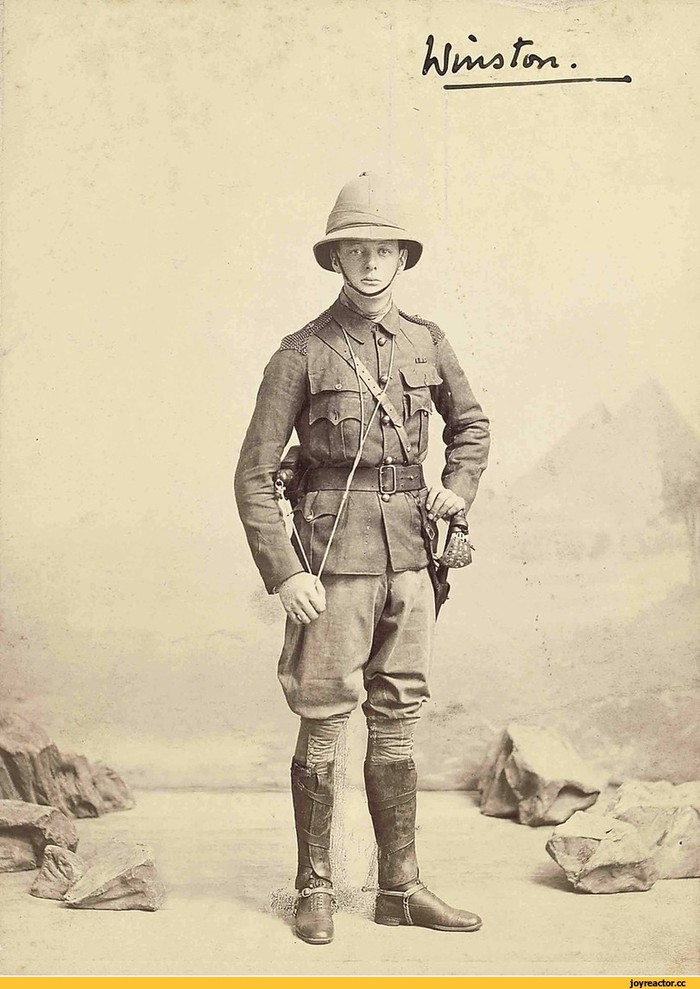

Он начинает всем рассказывать почти что шутки ради, что он едет помогать бурам в Трансвааль; все дивятся, жалеют, жмут руки, дамы влюбляются, барышни немеют, помилуй- те – бур! К бурам едет! Лучший чемоданщик готовит вьюки и постели, седельник седла, приносят палатки, ружья. Комнаты загромождены ящиками, сундуками, чемодана- ми. Плотники и упаковщики пилят и стругают, а сам вино- вник переполоха в новеньких гетрах и велосипедных штанишках сосредоточенно курит папиросу за папиросой и взор его устремлен в потолок. Он думает – какие женщины в Трансваале, есть ли прачки, и как он будет командо- вать этими несчастными бурами. И сами буры ему рисуются какими-то несчастными пейзанами (крестьянами) из балета, весьма обласканными, что к ним прикатила столь важная персона. Доброволец солдат видал только на часах и на параде, для продовольствия своего предусмотрительно запасся консервами и вином. Когда такой субъект начинает выгружать свои чемоданы в Претории, то скромным и непритязательным бурам кажется, что к ним приехал англичанин.

На Родине добровольцев отзывы об "воинах-интернационалистах" были разные, не все разделяли восхищение их порывом.

"В Саратов вернулся из Трансвааля некий техник господин Грингоф, и в качестве сведущего лица интервьюирован был репортёром «Саратовского дневника» и наплёл ему следующее:

– Как вели себя в Трансваале русские добровольцы?

– О, – улыбнулся господин Грингоф, – неважно, очень неважно! Начать с того, что по прибытии в Трансвааль они получили от буров лошадей и ружья, но на другой же день ло- шадей пропили. То же было бы, вероятно, и с ружьями, но их в кабаках не принимали! Наконец, лишившись лошадей, они стали добывать их таким остроумным способом: обрезывали постромки у извозчичьих лошадей, а извозчикам выдавали квитанции: получайте, мол, за своих лошадей с буров! Вообще порядка и дисциплины у наших добровольцев совершенно не было. Да это и понятно – здесь не было грозного начальства, к которому русский человек привык, а у буров дисциплина понимается несколько иначе: вне сражения между низшими и высшими чинами у них дружеские отношения, им не нужен кнут – довольно слова.

– Всё же русские участвовали в военных действиях?

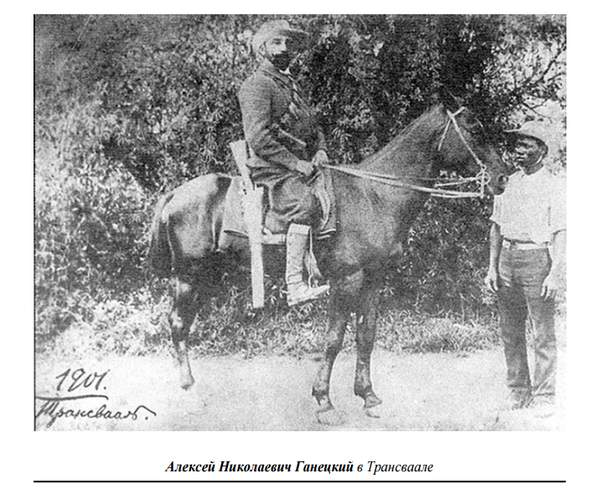

– Да, в нескольких сражениях, но, в конце концов, их распущенность привела к тому, что буры перестали брать с собой русских, а начальник отряда, капитан Ганецкий, сбежал (?!?) от добровольцев в Москву.

Приведём и интереснейшую статью Едрихина «Маленькая хроника» о штабс-капитане Александре Николаевиче Шульженко:

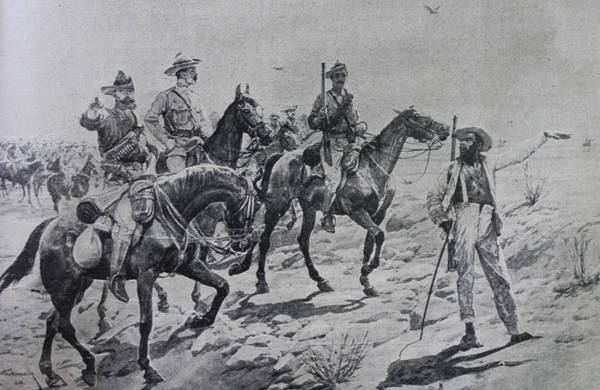

"Я получил из Претории от одного постоянно живущего там уитландера (Уитлендеры (также — ойтлендеры, ойтландеры) (африк. uitlander — чужеземец, пришелец, неафриканер, т. е. лицо неголландского происхождения) — в узком смысле, наименование европейских, главным образом английских, реже американских, шахтёров, прибывших в Южную Африку для работы на приисках крупнейшего месторождения золота на Витватерсранде в Трансваале. В широком смысле, обозначение переселенцев 1870—1890-х годов в южноафриканские (бурские) республики Оранжевое свободное государство (1854) и Трансвааль (1856), где их доля со временем составила до трёх четвертей белого населения. (прим. ТС)., письмо, в котором, между прочим, вот что говорится о нашем соотечественнике А.Н. Шульженко, одного из первых отправившихся в Трансвааль. При этом сообщу вам весьма интересные сведения о вашем спутнике господине Шульженко. Я недавно имел искреннее удовольствие видеть его здесь, в Претории. Он про- извёл на меня неизгладимое впечатление. Ещё и теперь стоит он у меня перед глазами: исхудалый, загорелый, покрытый грязью и заросший волосами. На нечесаной, должно быть месяцами немытой голове была надета шляпа, до того помятая и истрёпанная, что при нужде она могла бы сойти за носовой платок. На груди виднелась до неузнаваемости заношенная фланелевая рубашка; поверх неё – жилет и сюртук, которые могли бы быть очень тёплыми, если бы грязь обладала свойством согревать тело. Подпоясанные ремнем грубые крестьянские брюки, вполне соответствующие костюму бо- тинки, патронташ через плечо и Маузер в руке – вот полная внешность интеллигентного человек, появление которого в своём прежнем кругу могло бы произвести переполох.

Здесь все, кто не знает господина Шульженко, принимают его за настоящего бура, но у тех, кто хотя бы немного был знаком с ним ранее, он вызывает к себе смешанное чувство удивления и сожаления. Если бы все буры были воодушевлены таким мужеством, как он, мы (ойтландеры), может быть, никогда не имели бы удовольствия видеть здесь английский флаг. Но один – что он мог сделать? Ему не оставалось ничего иного, как двигаться вслед за отступавшими. Я видел его здесь 31 мая. Перед этим он провёл всю ночь в седле и теперь, после нескольких часов отдыха, должен был снова оставить Преторию, так как англичане готовились овладеть городом. 4 июня в 11 часов утра началось слабое постреливание южного форта, расположенного недалеко от железнодорожной станции, и с большими промежутками продолжалось до заката солнца. На следующее утро англичане вошли в Преторию. Отступление буров прикрывалось командой разведчиков под командой Терона (Theron), в составе которой был и господин Шульженко. Ещё накануне отдано было приказание очистить город. Я пробовал было уговорить господина Шульженко остаться в Претории и прекратить этот ужасный образ жизни, но он ничего не ответил мне и только на прощание кивнул головой. В тёмную и холодную ночь он, как был, двинулся в числе последних к Лейденбургу.

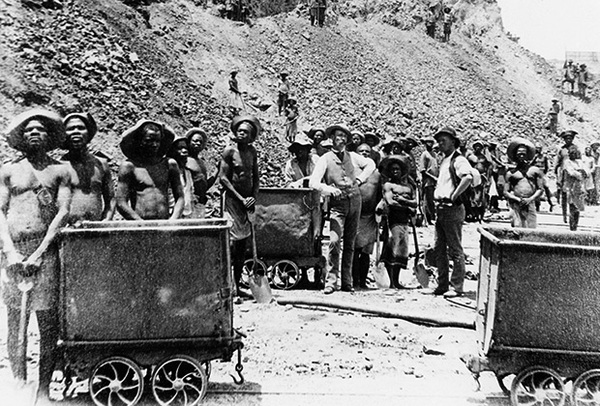

А.Н. Шульженко, бывший штабс-капитан Керченской минной роты, это ещё молодой 30-летний красавец-мужчина высокого роста и атлетического сложения. Вместе с выдающимися физическими качествами при- рода наделила А.Н. Шульженко недюжинным умом и характером. Он получил хорошее школьное образование, прекрасно окончив Бакинское реальное училище и московские военно-училищные курсы, прошёл затем курс офицерской электротехнической школы, одновременно изучая в Санкт- Петербургском университете под руководством профессора Иностранцева страстно любимую им геологию. В одно и то же время он электротехник, ботаник, машинист, астроном, инженер, минёр, химик и отличный строевой офицер. По своему же характеру и наклонностям – это Миклухо-Маклай. За свою краткую службу он успел побывать во всех концах европейской России, плавал по Чёрному и Каспийскому морям, устраивал минные заграждения на Висле, укреплял Черно- морское побережье, частью пешком, частью верхом прошёл всю Сибирь, побывал на Камчатке, в Китае, Японии. Слишком крупный для рамок служебной карьеры, он метался во все стороны, ища живого дела. Исследовав рыбные промыслы на Охотском море и заметив, каким страшным хищениям подвергаются родные богатства со стороны американских бандитов, он спешит в Петербург, хлопочет о разрешении устройства русских факторий, но не встретив сочувствия, вынужден бросить дело. Тогда он идёт искать золото в Манчжурию, дерется с хунхузами, начинает торговлю, служит машинистом на заводе. В Трансвааль он отправился, чтобы изучить народную войну и присмотреться к работам на золотых приисках.

Приведём письма русских добровольцев подпоручиков князя Михаила Енгалычева и Ивана Никитина:

"В англо-трансваальской войне буры пользуются общим сочувствием, которое выражается довольно значительным числом поступивших и поступающих в их ряды волонтёров. К числу последних принадлежим и мы – два русских офицера, ещё недавно служивших, как вам известно, в одном из полков Тифлисского гарнизона, но оставившие службу и выехавшие в Трансвааль в помощь к бурам и с желанием применить на деле те знания, которые нами приобретены на военной службе."

Другая, очень интересная беседа с князем Енгалычевым, была опубликована в сентябре 1900 г.:

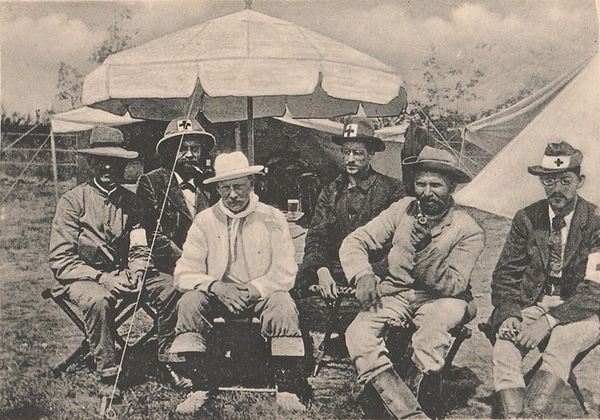

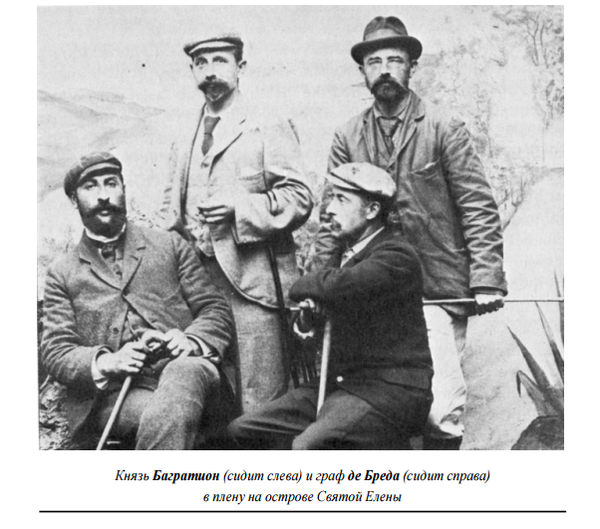

"Князь М. Енгалычев, бывший поручик 16 гренадёрского Мингрельского полка. Движимый чувством негодования против английских звёрств в Трансваале, молодой князь решил пойти на за- щиту угнетённых буров. Вместе со своим полковым товарищем поручиком Никитиным, он подал в отставку и немедленно отправился в Трансвааль. Там он находился в действующей бурской армии, сражался в битве при Дорнкопе, был ранен гранатой в руку и контужен в ногу, два месяца лежал в госпитале в Йоханнесбурге, был взят в плен и, на- конец, как военнопленный, с другими пленными европейцами, был отправлен в Европу. В Берлин князь Енгалычев явился без средств и русского паспорта, полубольной, голодный, в потрёпанной офицерской тужурке и дырявых сапогах. Всё, что у него было, отняли или украли просвещённые мореплаватели. Князь, как очевидец и участник, рассказал мне очень много интересного.

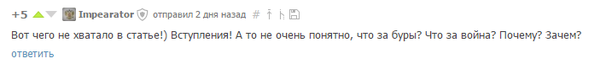

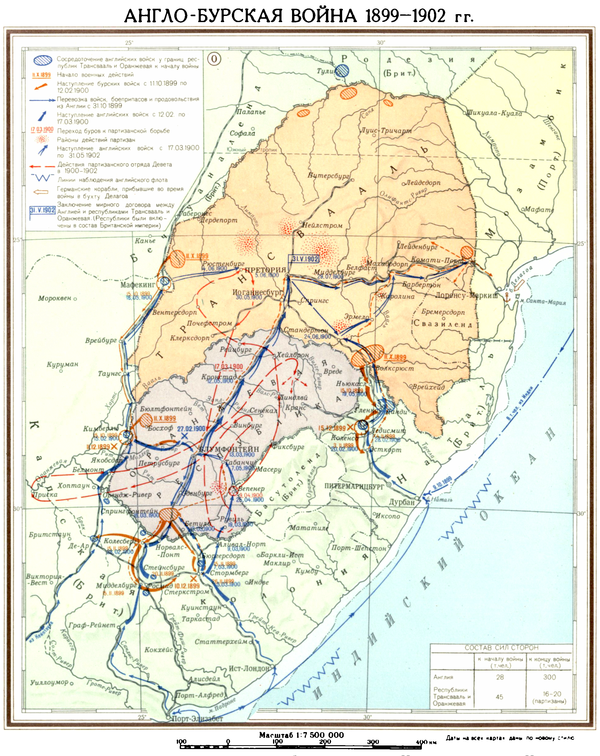

– Выехали мы с Никитиным из Тифлиса и направились в Преторию через Константинополь, Александрию и так далее, – начал свою грустную повесть мой собеседник. – В дороге пришлось испытать много мытарств, но об этом не стоит говорить. В Претории буры приняли нас очень радушно и предложили нам на выбор – зачислиться в бюргеры или же добровольцами. Последним, в случае благоприятного исхода войны, обещали дать значительное денежное вознаграждение. Не желая сделаться подданными Трансваальской республики, мы изъявили желание быть тоже добровольцами. Нас тотчас же вооружили, снабдили фуражом, дали по две лошади и отправили под Блумфонтейн. Там уже находился Русский отряд человек в 40. Нас причислили к этому же от- ряду. Под Блумфонтейном мы стояли целый месяц в полнейшем бездействии. Противник ничего не предпринимал. Мы выжидали. Время от времени показывались английские патрули, мы их систематически преследовали. Происходили небольшие перестрелки. По истечении месяца пришло распоря- жение немедленно и быстро двинуться на Мафекинг. Нужно было ехать через Йоханнесбург по линии железной дороги на Клерксдорф. Прибыли в Йоханнесбург и соединились с вновь сформированным отрядом из полицейских. Здесь, к сожалению, Русский отряд распался, и его постигло несчастье – русские поляки-рабочие украли у нас двенадцать лошадей. Поехали дальше в Христианию, страшно торопились. Это была какая-то бешеная езда. Вследствие быстроты поезд дважды сходил с рельс. По дороге встретились с отступавшей из-под Мафекинга двухтысячной отборной кавалерийской командой. Часть Русского отряда присоединилась к последней и направилась с ней обратно в Йоханнесбург. Колонны Френча преследовали нас по пятам. Началась снова бешеная скачка. Двигались только ночью. Днём лежали в лощинах, прячась от англичан. Последние – шли днём. Тяжёлое, мучительное было время! Не спали, не ели, не пили.

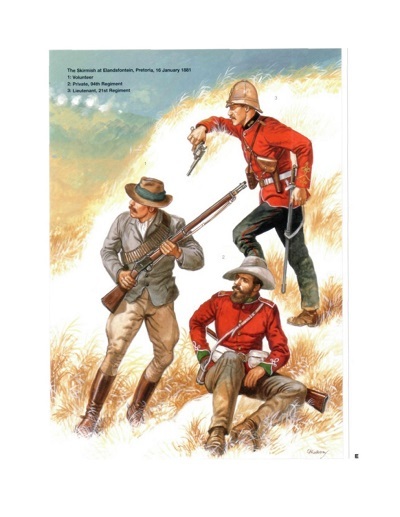

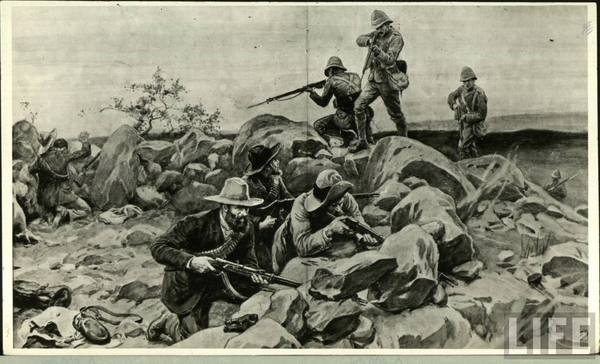

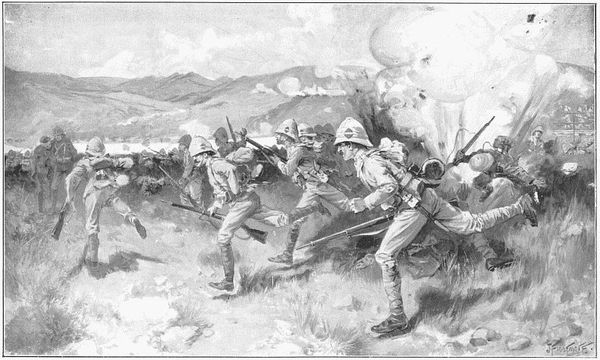

Добежали, наконец, до Дорнкопа и расположились здесь лагерем. Прошла тревожная ночь. Утром к нам прискакал бур, бледный, почти в полуобморочном состоянии. Он привёл с собой в поводу прекрасную английскую лошадь. На селе у него был негритёнок. Он сообщил нам, что был на рекогносцировке, встретил двух английских кавалеристов, из которых одного убили, захватив его лошадь и бывшего при них лакея-негритёнка. Он донёс нам, что за горой, в трёх верстах находится колонна Робертса. Эта весть породила в нашем лагере панику. Началась невообразимая суматоха. Между тем, батареи англичан выехали на гору и начали нас обстреливать. Стреляли они поразительно метко. Прошло немного времени, англичане вы- били нас из первой позиции. Мы заняли вторую, но и здесь невозможно было долго держаться. Гранаты градом сыпались на наши головы. Мы снова отступили и заняли третью позицию. Англичане выслали цепь и двинулись в атаку. Но в 800 шагах почему-то заиграли отбой. Английская кавалерия по- пыталась было обойти нас с фланга. Но наша артиллерия из 4 орудий начала её обстреливать и быстро обратила в бегство. Вечером бой прекратился. Это было 27 мая. Ночь не спали всё время стояли под ружьём. 28 мая с утра битва возобновилась. Бой был по всей линии, исключая правый фланг, где всё было спокойно. Но вскоре открылся огонь, и там англичане выдвинули две батареи и начали пальбу. Стреляли ужасно – целых два часа. Выходные колонны приблизились на 800 шагов и, в свою очередь, открыли огонь. Затем подошла центральная колонна на такое же расстояние. Соединившись с остальными, она бросилась в атаку. Начался ад. Гранаты и пули сыпались градом. Наши бросили свои позиции с правого фланга, где англичане захватили два наших орудия. Вскоре была взята наша центральная позиция. Наш отряд всё ещё держался, лёжа за камнями.

Невозможно было поднять голову – пули и гранаты как шмели жужжали и лопались кругом. Я выпустил более ста па- тронов. Ружьё накалилось так, что трудно было его держать. Но я продолжал стрелять, стоя у камня. Вдруг в нескольких шагах от меня ударилась о камень граната. Я в этот момент прицеливался. Граната лопнула. Осколки со свистом пролетели в разные стороны. Один из них врезался мне в левую руку, разбив при- клад и выбив у меня ружьё. Истекая кровью я упал на землю. Между тем, неприятельская цепь была уже шагах в 400 от нас. Буры схватывали лошадей и толпами, вскачь, бежали с позиции. На местах оставалось уже не много людей. Я лежал под камнем и не знал, что делать. Никитин был в нескольких шагах от меня и, не обращая внимания на всё происходящее, с увлечением стрелял. Оставаться здесь и ждать англичан – это значило обречь себя на верную смерть. Я решил спасаться. Собрав последние силы, я пополз между камнями и кое-как добрался до лошадей. Меня посадили на лошадь, и мы целой толпой по- скакали по направлению к Йоханнесбургу. Мы неслись так, что не чувствовали под собой земли. Издалека до наших ушей до- носились крики «ура!» То была взята англичанами наша последняя позиция. Среди нас было много раненых. Один бур, мужчина лет 45-ти, был прострелен в грудь навылет. Он ехал истекая кровью. Рядом с ним скакал 13-летний мальчик с простреленным плечом. Всех раненых поместили в Йоханнесбурге в госпиталь. Бур, с простреленной навылет грудью, не захотел ложиться в больницу и, не медля, поехал в Преторию. Раненый в плечо мальчик последовал за ним. Наверное, по дороге они померли! На другой день, 29 мая, нам объявили, что Йоханнесбург взят англичанами.

Нас, раненых, в тот же день выбросили из госпиталя, заявив, что места нужны для раненых англичан. Я, с моим товарищем Калиновским, прошёл в больницу французского Красного Креста, но англичане узнали обо мне и через неделю по- требовали меня в форт, где взяли у меня подписку о соблюдении нейтралитета. Во французском госпитале я пролежал два месяца. Затем меня и Калиновского вместе с остальными европейцами англичане выслали из Йоханнесбурга в Ист-Лондон. Оттуда, не давая опомниться, они отправили нас на английском пароходе в голландский порт Флиссинген. Везли нас в трюме третьего класса. Всех нас, во- еннопленных, было около 400 человек. Плыли мы при самых тяжёлых условиях. Кормили нас отвратительно. Давали тухлые, совершенно разложившееся мясо и рыбу, маргарин и невозможный чай. При виде этой пищи меня рвало. Чай я прямо выливал за борт. Приходилось почти голодать. Обращались с нами дерзко и грубо. Воздух в нашем помещении был скверный. Теснота, грязь, вонь. Во Флиссингене нас высадили и передали распоряжение английского консула. Тот дал нам билеты, кому куда, и несколько денег на дорогу. Мне был дан билет до Берлина 2 класса и 80 гульденов на дорогу от Берлина до Тифлиса. Французы получили билет 3 класса до Парижа. Благодаря этой помощи, я добрался до Берлина и мог придать себе некоторый человеческий облик, – закончил свой рассказ князь.

– Какая судьба постигла остальных русских волонтёров, и где они теперь? – продолжал я беседу.

– Мой товарищ Никитин пропал без вести. Я думаю, что он убит под Дорнкопом. Буры рассказывали мне, что среди убитых был найден один русский в жёлтой верблюжьей тужурке с гербами на пуговицах. Это был костюм Никитина... Шульженко, штабс-капитан, сапёр, состоящий до сих пор на действительной службе и пользующийся только отпуском, – был со мной под Блумфонтейном и в сражении при Дорнкопе, а потом оказался в Претории.

Строльман – морской офицер, лейтенант запаса, также пропал без вести. Рюгерт, поручик, лежал со мной в госпитале, затем поправился и выписался. Говорят, что он был схвачен англичанами. Причиной этому послужило то, что однажды он шёл по улице с винтовкой. Где Августус и Дреер – не могу сказать. Диатроптов, Кравченко и некоторые другие вернулись в Россию. Об остальных русских добровольцах, не офицерах, сведений не имею.

использованы материалы Рубанов В. От Петербурга до Претории. СПб., 1900,

Англо-бурская война 1899–1902 годов глазами российских подданных. В 13 томах. — М.: Издатель И. Б. Белый, 2012.