Тина Кузнецова

Тина Кузнецова – российская певица, композитор и аранжировщица, популярность получила в 2013 году на шоу Голос. Песню "Ваня" тогда можно было слышать везде и всюду.

Однако еще с 2006 года Тина Кузнецова является основательницей уникального

проекта Zventa Sventana, команда которого исполняет новые версии старинных народных песен из экспедиционных архивов,

разбивая стереотипы о народной музыке, соединяя прошлое и будущее, фольклор и современный звук, неоклассику и техно.

Вместо ожидаемых старообрядцев в лаптях — самые востребованные музыканты России!

Сашенька - старинная лирическая песня, чаще всего приуроченная к свадебному обряду. В данном случае звучит в сопровождении симфонического оркестра.

Дело было летом, летом не зимою,

Июньскою порою

Июньскою порою, когда мы гуляли, Сашенька, с тобою

Когда мы гуляли, Сашенька, с тобою

В саду кинарейка громко распевала

В саду кинарейка громко распевала

Это, верно, Саша, в доме расстается

Расставалась Саша на целое лето

Говорила Саша потайные речи

Куда, милый, едешь, куда отъезжаешь?

На кого, любимый, меня спокидаешь?

На людей, на Бога, вас на свете много

А мне путь-дорога, дорожка большая

Дорожка большая, поле-широкая

А ты, моя, Саша, не стой предо мною,

А то люди скажут, что я жил с тобою.

Пускай люди скажут, я их не боюся

Кого я любила, с тем я расстаюся

Кого я любила, с тем я расстаюся

Кого ненавижу, тому достаюся.

Одна из самых интересных вещей в репертуаре Zventa Sventana - это новая версия языческой обрядовой песни "Жена мужа не любила". Специфично, на любителя, но все равно интересно.

Жена мужа

Жена мужа не любила

Взяла травоньки

Взяла травоньки купила

Жена мужа

Жена мужа отравила

Да в садочку

Да в садочку схоронила

Да ельничком

Да ельничком обсадила

Расти ельник

Расти ельник не шатайся

Ляжи, милый

Ляжи, милый, не мешайся.

В древности эту песню исполняли во время аграрного ритуала "похороны стрелы". Участницы обряда пели песни, водили хороводы, катались по полю, а в конце закапывали в землю стрелу (это и были "похороны", что и объясняет мрачный характер песни). Стрела в данном обряде символизировала молнию, а слезы, проливаемые женщинами - дождь. Поэтому сам обряд связывался с вызовом дождя.

Джаз от певицы: Тина Кузнецова&LRK Trio - At Last!

Кто говорит, что собаки считать не умеют?

Сижу на службе, звонит 10-летний сын.

- Мам, я снова ключи от дома потерял.

Снова - это в ...надцатый раз за месяц. Не успеваем дубликаты делать. Обычно я срывалась на другой конец города, везла ему ключи. Отец снова в Чечне воюет, короче, помочь некому.

- Откуда звонишь?

- От соседей. Мам, там Санька закрыта, она не выгулена....

Твою дивизию!!! 12-летняя немка может и потерпеть, конечно, но так руки чешутся подзатыльник дать.

Приезжаю домой, открываю квартиру, веду выгуливать собаку. Сын уже тусуется во дворе вместе с друзьями. Показывают, где они бегали после учебы. Подзываю собаку, даю обнюхать ладошку сына.

- Ищи!

Санька уткнула свой нос-пылесос в землю и пошла челноком по школьному стадиону. Я следую по центру, чтобы контролировать процесс поиска. Плюх - собака легла и смотрит на меня.

- Хорошо, Санечка, хорошо! Гуляй! - подняла с земли связку ключей и отпустила собаку.

Фиг!!! Нос снова в землю и она продолжает челночить стадион. Ну правильно! На соревнованиях ведь по 3-5 вещей могут подкинуть на участок, их надо все все найти...

Шла впереди и время от времени подкидывала эти же ключи на землю, забирала у собаки и снова подкидывала. Успокоилась собака только тогда, когда нашла ключи в пятый раз...

Для приятелей сына - красивая показуха, для сына - обычный момент, для соседа, который наблюдал из окна, план как сделать прибыль из навыков нашей собаки.

- Соседка, слышь, давай я ее у тебя в аренду брать буду... Кто чего потерял - мы с ней найдем за плату. Прибыль пополам...

Так сильно я давно уже не смеялась...

P.S. Для моралистов: да, немецкая овчарка на пустом школьном стадионе была без поводка и намордника. Она работала, ей не до глупостей. Выгулилась в другом месте.

Россия 60-80-е годы 19 века. Оружие террора. Статья 14. Покушение Соловьева. Бегущий царь.

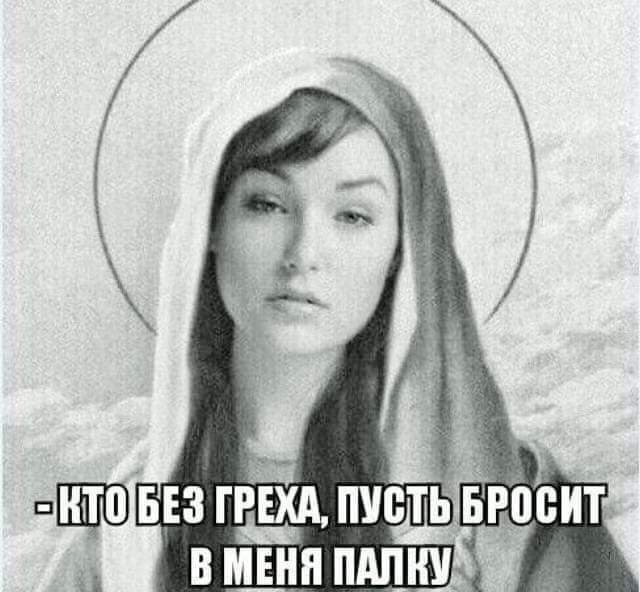

Каждый из нас имеет свои привычки, Александр II, не был исключением. Если Каракозов использовал привычку царя ездить в Летний сад, то народовольцы нашли другое место покушения. Каждое утро, около 9 часов, император выходил на прогулку по одному и тому же маршруту. О покидал Зимний дворец и выходил на Миллионную улицу.

Рис. 137 Миллионная улица. Вид на Зимний Дворец. 1870-е гг.

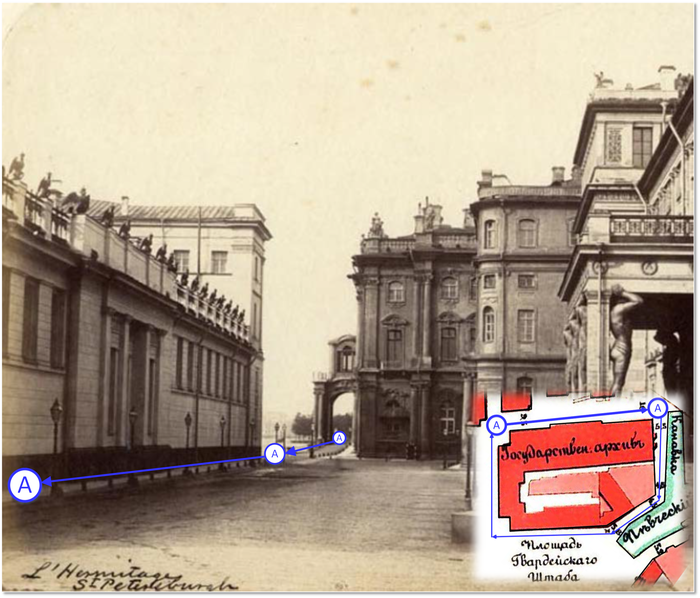

Затем, шел вдоль Зимней канавки, огибая здание штаба Гвардейского корпуса

Рис. 138 Зимняя канавка (около 1869-1872)

Agence Rol, (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531492424.item)

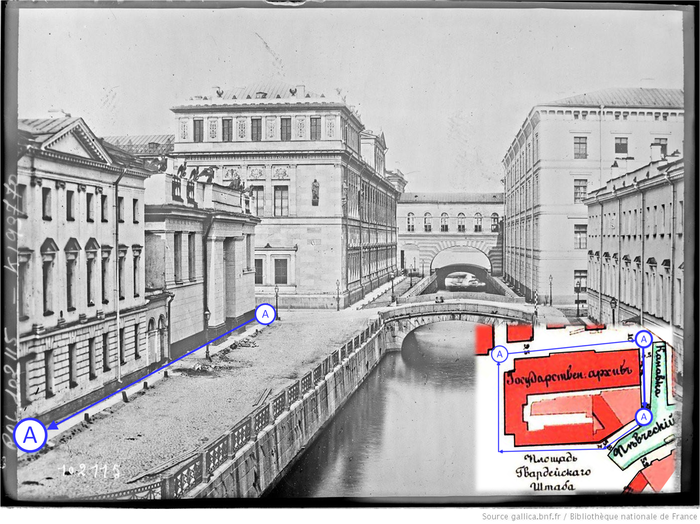

И возвращался в Зимний дворец по Дворцовой площади.

Рис. 139

Соловьев несколько раз приходил смотреть на прогулку царя, намечая место возможного покушения. Для маскировки он купил форменную фуражку в магазине на Невском. В этом ему помогал Александр Михайлов, впоследствии написавший: «Выслеживал для Соловьева «папашу». Совершил репетицию, предварительно прошедши так, как потом прошел Соловьев». [25, 198] Соловьев и Михайлов смоделировали покушение, основываясь на том, что император ежедневно ходит одной и той же дорогой, примерно с одной и той же скоростью.

Описания покушения несколько разнятся, что вполне объяснимо, мало того, что все люди по-разному воспринимают происходящее в состоянии стресса, но и фигура Императора, накладывала свой отпечаток на стиль и подробности. Например действия Александра II описаны так: «… Государь Император, немного подавшись вперед, изволил потом повернуться под прямым углом и быстрыми шагами направился через площадку штаба войск гвардии …» [24, 331] (курсивом выделено мной)

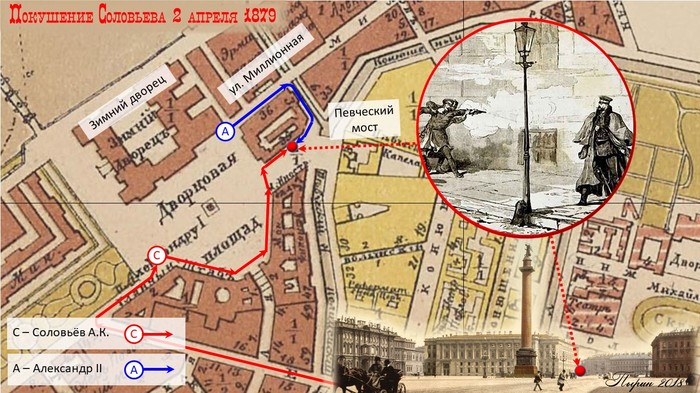

На суде Соловьев утверждал, что был один и с его слов и показаний свидетелей схема покушения была следующей:

Рис. 140 Схема покушения, созданная по материалам суда над Соловьевым.

Рис. 141

Вот как описывает покушение, в том числе на основе официальной газеты «Правительственный вестник», в своих воспоминаниях князь Дмитрий Александрович Оболенский, ранее упомянутый в воспоминаниях Кони, как автор предложения публичной порки революционно настроенной молодёжи:

«Сообщаем подробности этого покушения, проверенные, насколько это было возможно: государь император изволил выйти из Зимнего дворца 2-го апреля, в исходе 9-го часа утра, на прогулку по Миллионной улице, мимо Эрмитажа, вокруг здания Гвардейского штаба. От угла дворца Его Величество прошел до конца здания Штаба 230 шагов, по тротуару с правой стороны Миллионной до Зимней канавки государь дошел до Певческого моста, сделал еще 170 шагов.

Таким образом, государь император прошел от угла дворца до Певческого моста 400 шагов, на что потребно обыкновенной прогулки около 5-ти минут.

На углу Зимней канавки и площади Гвардейского штаба находится будка городового, т. е. помещение городового для ночлега, с печью и складом небольшого количества дров. Самого городового в будке в это время не было: он находился на своем посту, невдали, на площади. Повернув от здания Главного штаба, от Певческого моста и Зимней канавки к Александровской колонне, т. е. обратно ко дворцу, государь император сделал по узкому тротуару Штаба еще 15 шагов. Здесь, находясь против 4-го окна штаба, государь заметил идущего навстречу ему высокого, худощавого, темноволосого, с темно-русыми усами человека лет 32-х, одетого в статское приличное пальто и в фуражке с гражданскою кокардою, причем обе руки этого прохожего были в карманах пальто.» [23, 464]

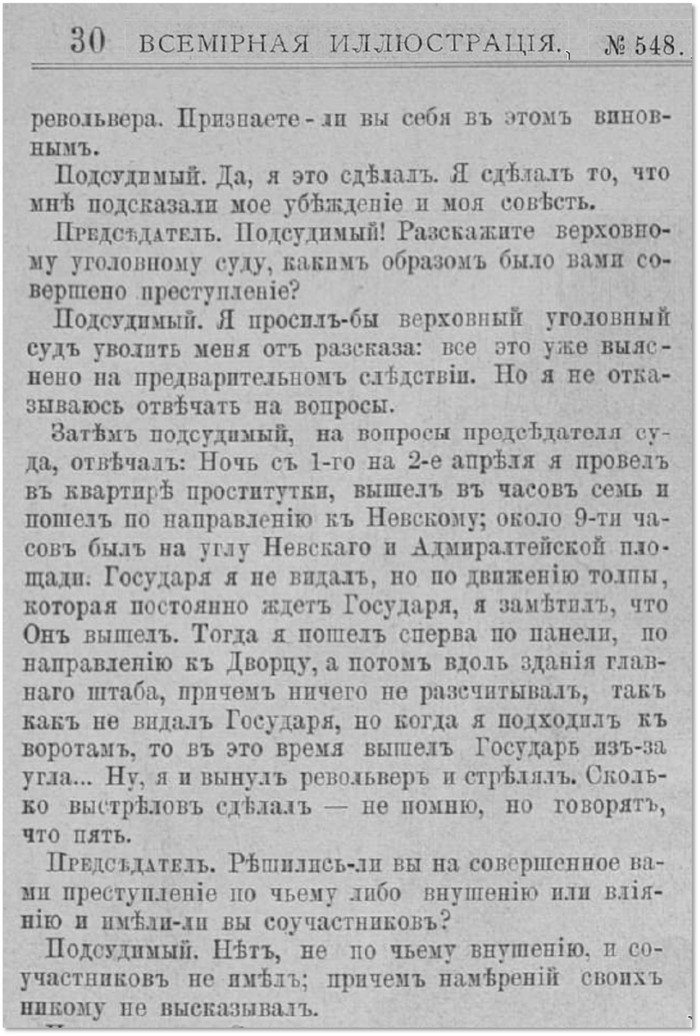

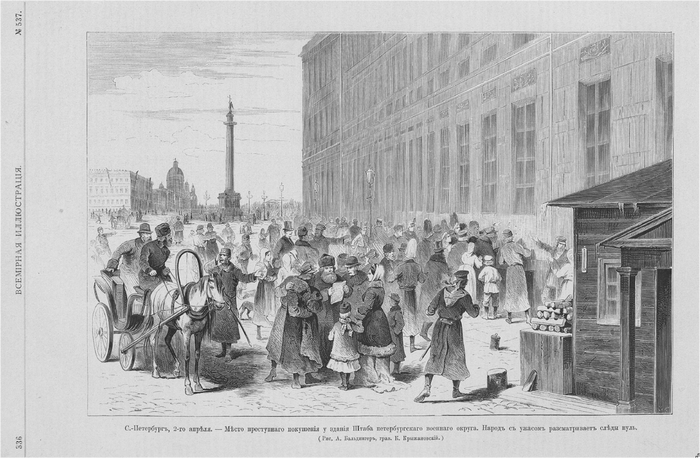

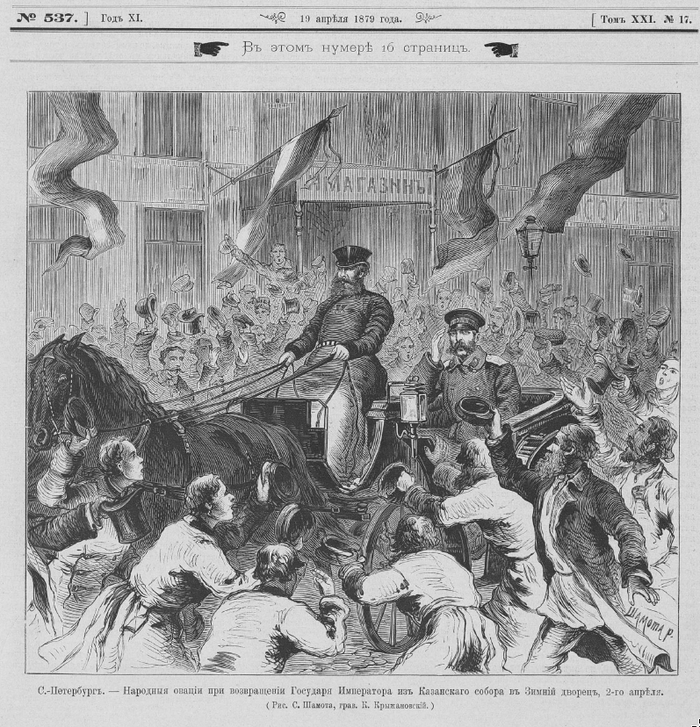

Покушение А.К. Соловьева на Александра II 2 апреля 1879 г. по сообщению «Всемирной иллюстрации» №537 от 19 апреля 1879 года, описание разница в некоторых деталях:

«Государь Император изволил выйти из Зимнего дворца 2-го апреля, в исходе девятого часа утра, на обычную утреннюю прогулку и пошел по Миллионной, мимо Эрмитажа, вокруг здания гвардейского штаба. От угла дворца Его Величество прошел до конца здания штаба 230 шагов, по тротуару, с правой стороны Миллионной и до Зимней канавки; повернув вправо, вокруг того же здания штаба, вдоль набережной Зимней канавки, Государь дошел до Певческого моста, сделав еще 170 шагов. Таким образом Государь Император прошел от угла дворца до певческого моста 400 шагов, на что потребно обыкновенной прогулки около пяти минут. На углу Зимней канавки и площади гвардейского штаба находится будка городового, т. е. помещение городового для ночлега, с печью и складом небольшого количества дров. Самого городового в будке в это время не было; он находился на своем посту невдалеке, на площади. Повернув вокруг здания главного штаба, от Зимней канавки и Певческаго моста, к Александровской колонне, т. е. обратно ко дворцу, Государь Император сделал по узкому тротуару штаба еще пятнадцать шагов.

Здесь, находясь против четвертого окна штаба, Государь заметил идущего на встречу Ему высокого, худощавого, темноволосого и с темно-русыми усами человека, лет 32, одетого в статское приличное пальто и в фуражку с гражданскою кокардою, причем обе руки этого прохожего были в карманах пальто. Стоявший у ворот здания штаба фельдшер Майман прикрикнул на проходившего, осмелившегося идти прямо на встречу Его Величеству, но тот, не обращая внимания на предостережение, молча прошел дальше в том же направлении.» [24, 331]

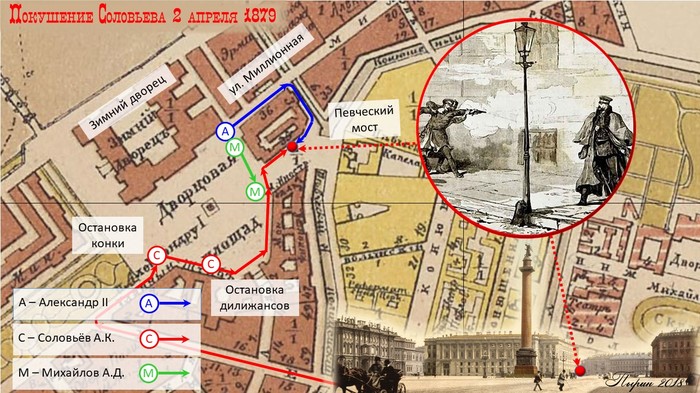

На суде Соловьев не выдал товарищей, помогавших ему в организации покушения и, скорее всего, оно выглядело несколько иначе, чем было рассказано на суде:

Рис. 142 Схема покушения, созданная по материалам суда над Соловьевым и воспоминаниям народовольцев. Начальный маршрут Михайлова неизвестен, неизвестно пришли они вместе или раздельно с Соловьевым на Дворцовую площадь. После подачи сигнала Соловьёву, он переместился к площади Гвардейского штаба, чтобы наблюдать покушение.

Рис. 143 Схема покушения созданная на основе материалов суда над Соловьевым и воспоминаний народовольцев. Момент перед первым выстрелом.

Михайлов и Соловьев выбрали очень удачное место для покушения. Фактически император был лишен маневра между стеной Гвардейского штаба и будкой городового. Охрана, не решаясь беспокоить раздумья Александра II, обычно отставал и шла сзади. Будка городового и сам Александр II на время перекрывала ей обзор. Бежать можно было назад в довольно узком пространстве или вбок (перпендикулярно стене штаба). И в том, и в другом случае Соловьев имел очень хорошую позицию для стрельбы. При всех достоинствах, в этой схеме было несколько недостатков. Стоять у гвардейского штаба и ожидать подхода царя было небезопасно и могло привлечь внимание, поэтому на точку покушения нужно было выходить, имитируя идущего по своим делам человека. Выход царя из дворца мог остаться незамеченным, покушавшийся мог легко пропустить нужный момент и не оказаться в намеченной точке. Поэтому и без признаний Александра Михайлова, было ясно, что у Соловьева были помощники.

Рис. 144 Анна Павловна Прибылёва-Корба (1849-1939).

Анна Прибылева-Корба вместе с Верой Фигнер написали книгу о «А.Д. Михайлов», куда включили его письма и воспоминания о нем. Одна из авторов, Прибылева-Корба, состояла с Михайловым в переписке, возможно между ними были отношения. Юрий Александрович Пелевин опубликовал их сохранившиеся письма в «Вестнике Московского университета» [27].

А.Д. Михайлов: «я ему дал знак, что царь вышел, и присутствовал при совершении выстрелов. Царь упал и пополз на четвереньках. Остальное сами знаете.» [25, 198]

Н.А. Морозов также оставил воспоминания об этом эпизоде: « Я остался в квартире присяжного поверенного Корша, куда обещал притти Михайлов, чтобы сообщить мне подробности, и, действительно, он прибежал часа через два и рассказал мне, что Соловьев пять раз выстрелил в императора, но промахнулся и был тут же схвачен». [26, 607]

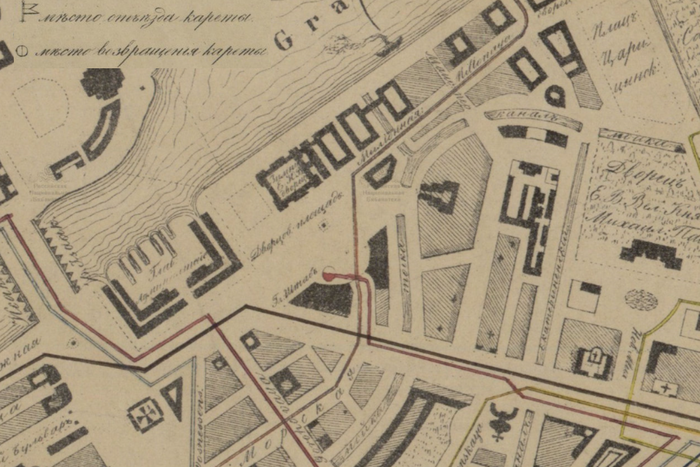

Скорее всего Михайлов находился недалеко от того угла Дворцовой площади, где начинается Миллионная улица. А Соловьев должен был находиться в точке, определенной предыдущими репетициями, и ждать сигнала. Но долго и бесцельно находиться в одной точке небезопасно, он мог привлечь внимание полиции или охраны и покушение было бы сорвано. Исследование возможных мест показало, что такой безопасной точкой на Дворцовой площади могла быть остановка общественных карет (дилижансов), находившаяся у Главного штаба или остановка конки. Именно там можно было, не привлекая внимания, ожидать сигнала Михайлова.

Рис.145 Фрагмент карты маршрутов общественных карет Санкт-Петербурга 1850 года (не удалось найти карту конца 1870-х гг., хорошо видна конечная остановка одного из маршрутов у крыла Главного штаба. [28] (Российская национальная библиотека http://primo.nlr.ru/)

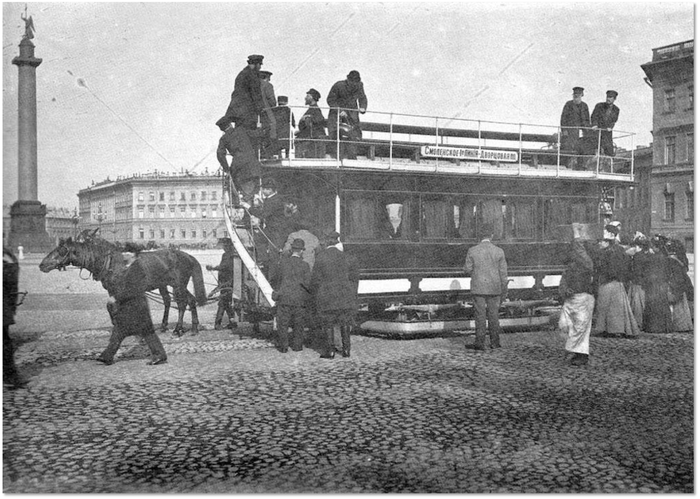

Рис. 146 Остановка конки у Дворцовой площади

Автор:К. Булла Источник:Фотоальбом «От конки до трамвая. Из истории петербургского транспорта», 1993 г.

Рис. 147 Дилижанс. (Фото дилижанса на самой Дворцовой площади найти не удалось.)

Если император совершал ежедневные прогулки по одному и тому же маршруту, то, скорее всего, он шел в задумчивости. Для многих прогулка – это способ привести в порядок свои мысли, вряд ли Александр II отличался в этом от нас. Окрик Фельдшера Маймана вывел его из задумчивости и, вероятно спас. Как уже указывалось, Соловьев неоднократно приходил утром на Дворцовую площадь и наблюдал за прогулкой царя, что позволило ему грамотно выбрать место для покушения. Справа от Александра II оказывалась стена гвардейского штаба, а слева будка городового и он оказывался фактически зажатым в узком пространстве, лишенный свободы маневра.

Оболенский «Было 9 ч. 10 м. утра. Подойдя к государю на расстояние 6-7 шагов, незнакомец вынул из правого кармана пальто револьвер и выстрелил в государя. Вторая пуля ударилась в щеку и вышла у виска шедшего за государем пожилого, с сильною проседью статского господина, уроженца Остзейских губерний, по фамилии Милошевич. Раненный, обливаясь кровью, Милошевич бросился на злодея, стрелявшего в священную особу государя императора. Сделав еще два выстрела, причем пуля попала в стену здания Штаба, злодей увидел, что его 4 выстрела в упор в государя не попали, бросился бежать по площади Гвардейского штаба, направляясь по площади к тротуару противоположного здания — Министерства иностранных дел. Спасаясь бегством, злодей сбросил с себя фуражку и пальто, очевидно, чтобы скрыться неузнанным в толпе. Его настигли шедшие случайно невдалеке за государем молодой солдат 6-й роты Преображенского полка и фельдфебель гвардеец Рагозин. Они первые схватили и повалили преступника на землю. Сбежавшийся народ порывался растерзать злодея. Подоспевшая полиция спасла его от рук негодовавшей толпы и, окружив, взяли его под арест.

Преступник, полураздетый, избитый, с помутившимся от ужаса взором, был отведен с площади, где с ним началась рвота, давшая повод к толкам в городе, что он отравился и даже будто бы умер. Мы можем утвердительно сказать, что схваченный преступник, которому, на всякий случай, были даны противоотравные пособия, жив и не представляет более опасности самоотравления.

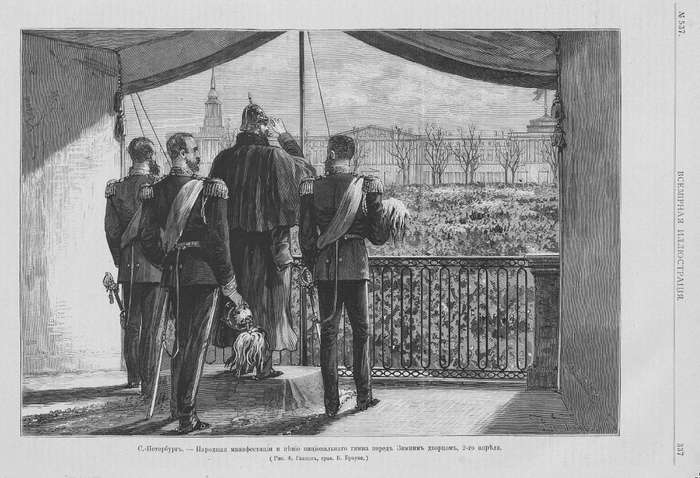

Государь император, спасенный в третий раз Божьим промыслом для любящей его и им любимой России, сохранил полное спокойствие духа. Когда из здания Штаба выбежали, в чем были, без пальто и фуражек, живущие там военные высшие чины и государю была подана подъехавшая случайно к подъезду частная коляска, государь в нее сел только тогда, когда злодей уже был схвачен и обезоружен. Спросив околоточного Дворцового участка, унтер-офицера Неледина, арестован ли преступник и в безопасности ли он, достаточно ли его берегут, государь сел в коляску и медленно возвратился во дворец среди восторженно провожавшей его толпы. Пуля ударила в здание Штаба, отбив штукатурку до кирпичей на четверть аршина под окном подвальной квартиры наборщика типографии Гвардейского штаба унтер-офицера Лоста и на 3/4 аршина ниже окна верхней квартиры (на первом этаже) аудитора Штаба Ченцова. Милошевич был сперва доставлен для перевязки во дворец, потом помещен в придворном (Конюшенная улица) госпитале, причем ему были оказаны все нужные пособия с замечательной быстротою. Злодей схвачен у левого фонаря, в 15 шагах от квартиры канцлера князя Горчакова, куда он перебежал от тротуара Штаба через площадь.» [23, 464-465]

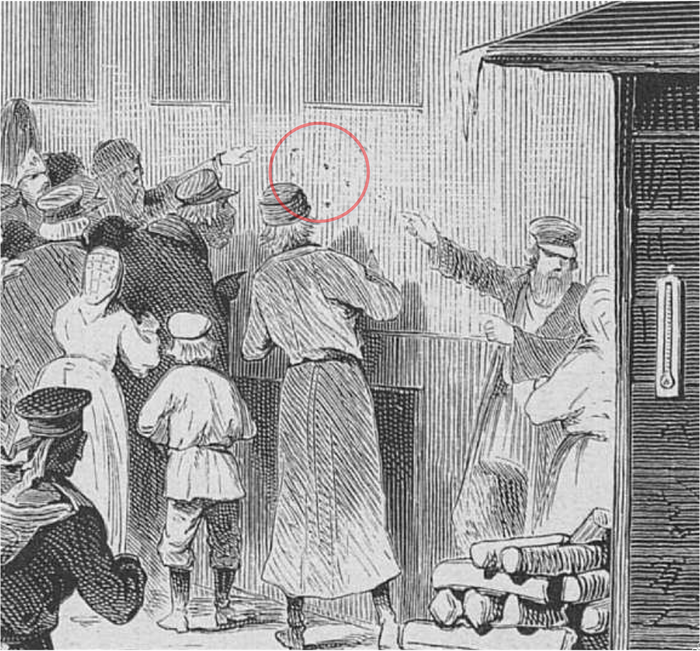

Рис. 148 Гравюра места покушения из «Всемирной иллюстрации». Толпа народа разглядывает следы от пули на стене Гвардейского штаба, справа видна будка городового. [24, 336]

Рис.149 Увеличенный фрагмент предыдущего рисунка.

Описание покушения из «Всемирной Иллюстрации»: «Стоявший у ворот здания штаба фельдшер Майман прикрикнул на проходившего, осмелившегося идти прямо на встречу Его Величеству, но тот, не обращая внимания на предостережете, молча прошел дальше в том же направлении. В 6-7 шагах злодей быстро вынул из кармана своего пальто револьвер и почти в упор выстрелил в Государя.» [24, 331]

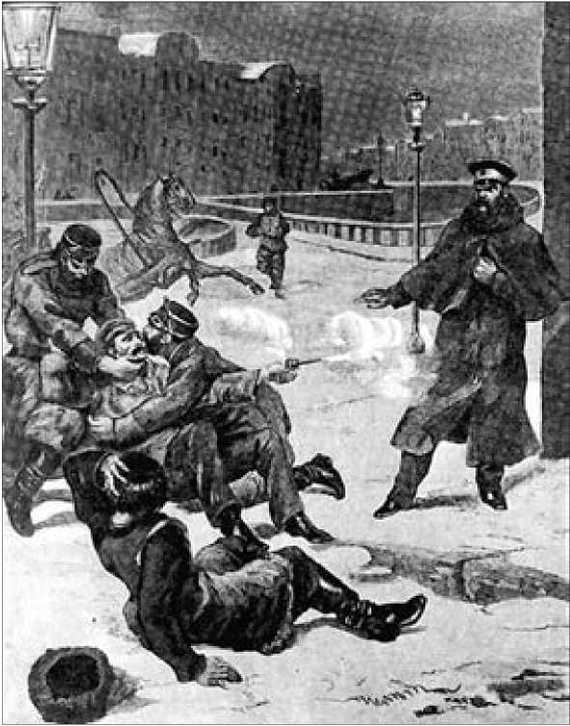

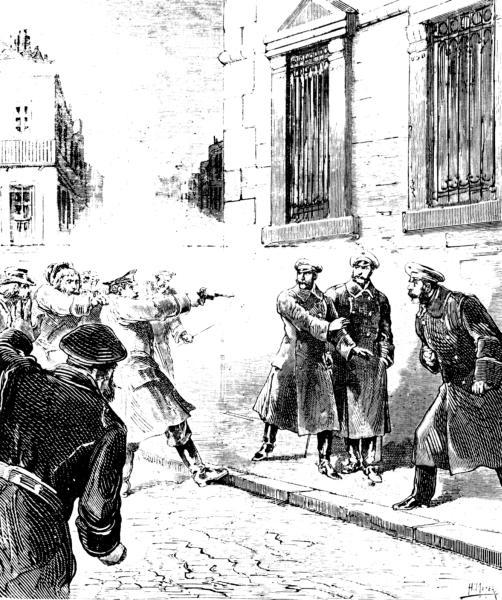

Следующей картиной часто иллюстрируют покушение Соловьева, но по какой-то причине она часто приводится зеркально (Соловьев справа). На самом деле положение Соловьев находился слева от царя.

Рис. 150 (Автора найти не удалось)

Можно по-разному относиться к фигуре императора, но нельзя отказать ему в личном мужестве и хладнокровии. Поведение идущего навстречу человека настораживало, а когда тот полез в карман, то сомнений в покушении уже не осталось. И здесь Соловьева подвели размеры револьвера, выхватить его быстро из кармана не получилось, а Александр II уже принял единственно верный план к спасению. Увернувшись от первой пули, выбившей кусок штукатурки между окнами гвардейского штаба, он побежал к входу в министерство иностранных дел (в направлении Певческого моста).

Проанализируем поведение Императора во время покушения. Можно по-разному относиться Александру II, но нельзя отказать ему в личной смелости, мужеству и хладнокровному поведению в стрессовой ситуации.

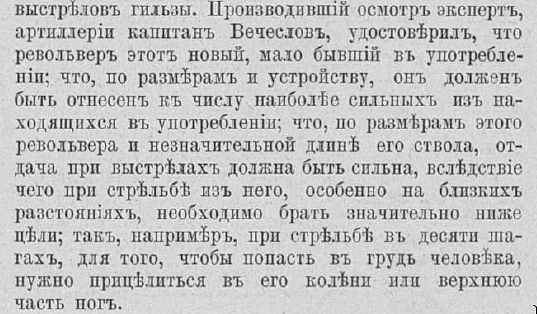

Человек прогуливается ежедневно одним и тем же маршрутом, возможно приводит в порядок мысли, возможно планирует текущие дела. Эту особенность знала охрана и старалась не мешать раздумьям императора. Вряд ли их действия, с точки зрения сегодняшнего дня выглядят профессионально, но это было так. Несколько раз наблюдая прогулку Соловьев и Михайлов выбрали очень удачное место для покушения. Охрана находилась еще за углом здания, будка (небольшой домик) надзирателя перекрывала обзор и одновременно лишала царя свободы маневра. Царь шел задумчивый и окрик фельдшера Майман, стоявшего к ворот Гвардейского штаба, возможно спас императору жизнь. Этот окрик вывел царя из задумчивости и заставил обратить внимание на идущего ему навстречу человека. Скорее всего, жизнь во дворце, полном интриг, и военная служба позволила ему оценить поведение Соловьева как угрожающее по ряду признаков. Соловьев шел целенаправленно к нему, руки его были в карманах, выражение лица было исполнено крайней решимостью. Царь проанализировал обстановку и принял единственно верное решение в этой ситуации – бежать к дверям министерства иностранных дел (в направлении Певческого моста). Бежать назад, в проход между будкой и стеной Гвардейского штаба – значит подставить террористу спину и лишить себя свободы маневра. Дорога к воротам гвардейского штаба была перекрыта террористом. Александр не знал, есть ли у террориста сообщники и решил укрыться от них в министерстве иностранных дел за прочными дверями. Кроме того, булыжная мостовая не так удобна для стрельбы на бегу, как ровный тротуар у штаба. Может показаться, что на эти размышления необходимо много времени, но у тренированного человека в стрессовой ситуации время «замедляется», а обострение инстинктов и наработанных навыков уменьшают время реакции на события. Опасения царя оправдались, когда Соловьев начал вытаскивать револьвер, это движение ускользнуло от Маймана, поскольку револьвер был в правой руке, а он видел Соловьева со спины слева. Здесь большой калибр и вес оружия подвел народовольца и спас царя. Стандартный Смит-Вессон или бульдог можно было легко выхватить из кармана, а со своим револьвером он замешкался. Император увернулся от первой пули, выбившей кусок штукатурки между окнами гвардейского штаба. Второй раз за покушение «медвежатник» подвел Соловьева, большая отдача увела пулю вверх и влево. Об отдаче при выстреле говорится в материалах суда.

Рис. 151 «Всемирная иллюстрация» №507

Рис.152 Реконструкция по собранным материалам. Пути Коха и Милошевича не показаны, поскольку не совсем ясно откуда они бежали. Но Милошевич сознательно встал на линию стрельбы, закрывая Александра II собой.

Царь побежал, но он не просто убегал от террориста, а размахивал полами шинели и бежал зигзагом. «Бежал как заяц» написали народовольцы. Со стороны, читая эти строки можно улыбнуться, но надо напомнить, что императору бы уже 61 год, возраст преклонный для России того времени, и принять правильное решение, когда в тебя стреляют сможет далеко не каждый. Соловьев, по воспоминаниям ходил в тир, но стрельба по движущейся мишени и по неподвижной – это разные умения. А стрельба на бегу по движущейся мишени ещё сложнее. К тому же, бежать пришлось по булыжной мостовой.

Второй выстрел не достиг цели, во время третьего выстрела царя закрыл Милошевич (в шnатском тайно сопровождавший Александра II на прогулке) и получил ранение в щёку. К моменту четвертого выстрела, Cоловьева настиг штабс-капитан Кох и ударил его плашмя по голове саблей. Сабля погнулась, падая Соловьев успевает сделать четвертый выстрел в Александра II, снова промах. Пятый выстрел был сделан в воздух, когда охрана и подоспевшие граждане боролись с Соловьевым на земле.

В статье Ольги Николаевны Петровской «5 выстрелов на Дворцовой площади: кто спас Александра II?» (Исторические науки, №3, 2012, с.23-30) приводятся показания вахмистра Рижской полиции, откомандированного в Санкт-Петербург, Франца Иосифовича Милошевича:

«Я…вдруг около Государя Императора увидел неизвестного человека… Человек этот, внезапно выхватив из кармана пальто револьвер, произвел из него два выстрела, направленные в Государя Императора… В это время я успел броситься к преступнику, и когда я находился на линии между Государем и преступником, тот выстрелил в третий раз, причем я был ранен в щеку, хотя в то время никакой боли не почувствовал… Выстрелив, преступник бросился бежать, …споткнувшись, он упал и, поднимаясь, произвел четвертый выстрел. Затем преступник продолжал бежать…, но тут я, догнав его, успел схватить его за пальто. В это же время преступник был окружен собравшимся народом, …он произвел пятый выстрел, прямо вверх; …его свалили и задержали, причем между другими к преступнику подбежал капитан Кох».

Штабс-капитан Карл Кох, был удостоен ордена Св. Владимира 4-ой степени и повышения в должности и в чине; он получил также иностранные награды. Некоторое время спустя ему было пожаловано потомственное дворянство и определено солидное пожизненное пенсионное обеспечение.

Отставной вахмистр Рижской полиции Ф.И. Милошевич был высочайше награжден Золотой медалью «За спасение погибавших» на ленте ордена Св. Владимира. Кох первым доложил о случившемся, его подчиненный долго лечился, прежде чем его версия событий была изложена и слава обошла его стороной.

Кроме того были награждены и другие участники спасения жизни монарха:

Медалью «За спасение» были награждены, участвовавшие в поимке А. К. Соловьёва, всего награждено шесть человек:

Василий Петров, городовой Санкт-Петербургской полиции;

Андрей Тюменев, унтер-офицер роты дворцовых гренадер ;

Петр Андреев, фельдфебель в отставке;

Василий Залетов, рядовой лейб-гвардии Литовского полка в отставке;

Михаил Храмов, крестьянин Рязанской губернии;

Федор Орлов, крестьянин Псковской губернии.

Художники как могли изобразили покушение

Рис. 155 (Автора найти не удалось)

Рис.156 (автора найти не удалось)

На всех картинах император предстает в облике отважного героя, недвижимо стоящего под градом пуль.

Интересно, что размахивая шинелью, царь применил метод, которым издревле пользовались в битве на копьях. Так в древнем Китае на копье под наконечником прикреплялась борода, кисточка с окрашенного в красный цвет конского волоса. Она служила тактическим ухищрением, отвлекая противника и скрывая движения острия, шинель императора сыграла такую же роль.

Рис. 157

Размахивание шинелью, булыжная мостовая и резкое изменение траектории при беге дало результат – Соловьев не смог попасть в Александра II (по некоторым данным пуля пробила полу у шинели и голенище сапога). Описания свидетелей разнятся, но все сходятся в том, что в императора было сделано минимум три прицельных выстрела, остальные два Соловьев делал ужа тогда, когда его стали задерживать. Вероятно, Император мог упасть на четвереньки и потерять фуражку, но свидетели, не связанные с революционерами, предпочли не говорить вещей «могущих умалить достоинство Его Величества».

О последующих событиях во время допроса рассказал сам террорист.

По показаниям Соловьева, события развивались следующим образом: «Я не прошел еще ворот штаба, как, увидя государя в близком от меня расстоянии, схватил револьвер, впрочем, хотел было отказаться от исполнения своего намерения в этот день, но государь заметил движение моей руки, я понял это и, выхватив револьвер, выстрелил в его величество, находясь от него в 5–6 шагах; потом, преследуя его, я выстрелил в государя все заряды, почти не целясь. Только когда сделал 4 выстрела, жандармский офицер подбежал и сбил ударом по голове с ног. Народ погнался за мной, и, когда меня задержали, я раскусил орех с ядом, который положил к себе в рот, идя навстречу государю».

25 мая (6 июня) 1879 года открылось заседание Верховного Уголовного Суда под председательством князя С. Н. Урусова «по делу об отставном коллежском секретаре Александре Константинове Соловьеве, обвиняемом в государственных преступлениях». Отвечая на первый вопрос председателя суда о самом себе, сообщил: «Александр Константинов Соловьев, дворянин, отставной коллежский секретарь, 33 лет, крещён в православной вере, но религии не признаю».

К концу того же дня Верховный Уголовный Суд признал Соловьёва виновным в том, что он, «принадлежа к преступному сообществу, стремящемуся к ниспровержению путём насильственного переворота существующего в России государственного и общественного строя, 2-го апреля 1879 года, в 10-м часу утра, С.-Петербурге, с намерением заранее обдуманным, посягая на жизнь Священной Особы Государя Императора, произвел в Его Императорское Величество несколько выстрелов из револьвера», и приговорил его «лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни чрез повешение». Приговор этого суда был окончательным, обжалованию не подлежал, помиловать преступника мог только сам Российский император. По ряду причин он этого не делал для тех, кто покушался на его особу. :)

Рис. 158 Казнь через повешение (Кого казнят выяснить не удалось)

28 мая того же года приговор Суда был приведён в исполнение на Смоленском поле при стечении народа до 70 тысяч человек; перед казнью он отказался от напутствия священника, низко ему поклонившись; гроб с его телом был отвезён на о. Голодай и там зарыт.

PS А народ ликовал, радуясь спасению Самодержца. Ну художники так рисовали.

Продолжение следует ... Только динамит.

Большое спасибо всем, кто подписался. Кибальчич и динамит чуть позже. Нужно некоторое время.

предыдущие статьи

Россия 60-80-е годы 19 века. Оружие террора. Статья 13. Покушение Соловьева. Подготовка.

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

Россия 60-80-е годы 19 века. Оружие террора. Статья 12. Неожиданный финал поиска револьвера Соловьева.

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

Россия 60-80-е годы 19 века. Оружие террора. Статья 11. Опыт одного поиска или «Доверяй, но проверяй».

Интернет великое изобретение, но поиск точной информации не всегда простое дело. Ситуация с пистолетом Каракозова показала, что не так просто найти точный и ясный ответ. Я даже написал в Эрмитаж, желая уточнить марку и калибр пистолета (он хранился у Александра II в кабинете), но, увы, письмо осталось без ответа. Наверное, мой слог был недостаточно изысканный для культурной столицы. И, приведенный в первой статье пистолет – всего лишь возможный аналог. Очень помогли тогда в поисках товарищи с сайта Guns.ru, куда я обратился за помощью. Ответ правда пришел не в форум, а на страницу ролика про Николая Кибальчича. Спасибо этому человеку.

Рис. 102

«А ты, могучий Балу можешь достать этот сочный апельсин?

Могу!

А ты, мудрый Каа, можешь достать этот сочный апельсин?

Могу!

А я могу достать …

Ты Маугли можешь достать кого угодно!»

Поэтому, когда я заинтересовался оружием, из которого Соловьев стрелял в царя 2 апреля 1879 года, то был уже готов к долгим поискам. Информации было очень и очень мало. Ни типа оружия, ни калибра, ни марки, ни страны производителя. Но все упоминают очень большой калибр.

Самое подробное описание удалось найти в воспоминаниях Николая Морозова:

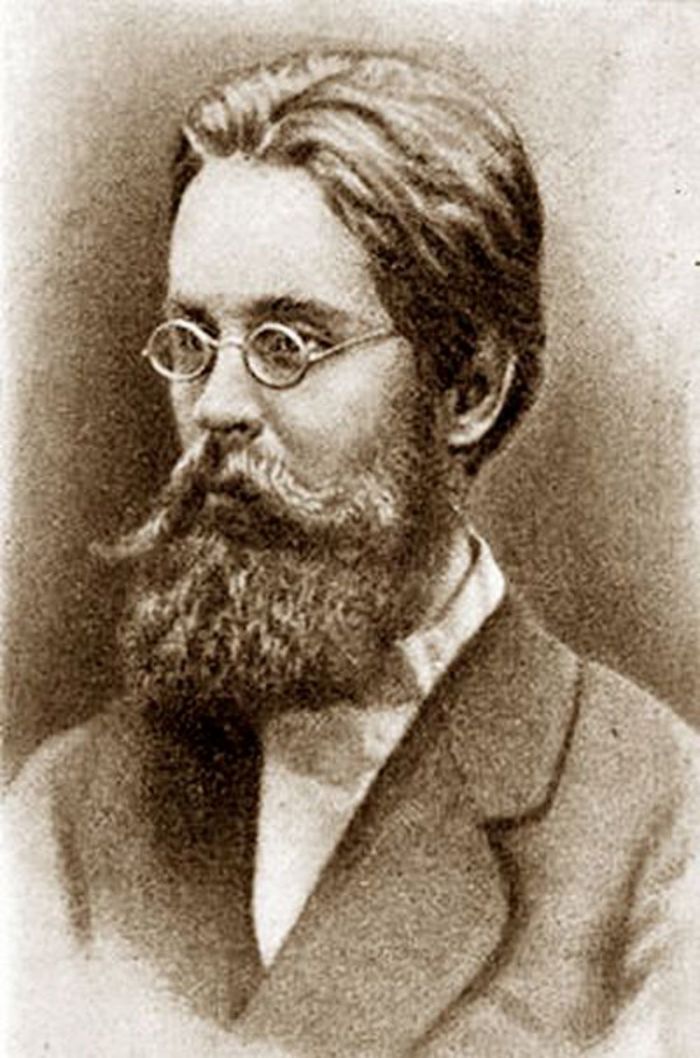

Рис. 103 Николай Александрович Морозов, конец 1870-х гг. (1854 - 1946)

Книга «Повести моей жизни»: «Отлично! — сказал Михайлов. — Кроме того, нам надо

запастись хорошим полевым биноклем и огнестрельным оружием.

У вас есть револьвер?

— Есть.

Я показал ему.

— Хороший? — спросил он, мимолетно взглянув на моего «Смит и Вессона» и, очевидно, плохо разбираясь в оружии.

— Конечно! Военный боевой револьвер.

— Надо еще приобрести пару, но только необходимо поручить знающему человеку, чтоб не купить дряни.

— Я знаю толк в огнестрельном оружии. Мне с детства приходилось обращаться с ним. У отца полная коллекция всех систем, и мы с ним почти каждый день стреляли в цель.

— Вот и хорошо! — сказал он. — Но мне обещал уже выбрать доктор Веймар. В его доме магазин «Центральное депо оружия», и ему как домовладельцу не дадут оттуда дряни.

Рис. 104 Орест Эдуардович Веймар (1843 - 1885)

— Может быть, вы оба вместе пойдете к Веймару сейчас же? — сказал Квятковский Михайлову.

— Да, надо сейчас же! — согласился тот, посмотрев на свои часы, и мы с ним отправились.

Рис. 105 Александр Дмитриевич Михайлов (1855 -1884)

Рис. 106 Александр Александрович Квятковский (1852 – 1880)

— Да, надо сейчас же! — согласился тот, посмотрев на свои часы, и мы с ним отправились.

Я еще ни разу не бывал у доктора Веймара. Я только знал, что у него три недели скрывалась Вера Засулич и затем сбежала к Грибоедову «от роскоши и парадности» его дома. Мне было очень интересно посмотреть, так ли это.

Перед нами на Невском показался большой красивый дом, против нынешней улицы Гоголя, на бельэтаже которого находилась огромная вывеска: «Центральное депо оружия». Миновав вход в этот магазин, мы позвонили выше его, в дверь, на которой было написано: «Ортопедическая лечебница д-ра Веймара». Лакей в ливрее встретил нас и направил в гостиную, которая действительно была меблирована богато, со вкусом и с очень хорошими картинами по стенам.

Рис.107 Дом Веймара (Невский проспект 10) 80-е годы 19 века. Магазин оружия уже переехал на Большую Морскую.

— Здравствуйте! — неожиданно послышался приятный голос за нашими спинами.

Мягкий ковер совершенно заглушал шаги вошедшего. Быстро повернувшись, я увидел перед собою замечательно красивого и изысканно одетого стройного человека лет двадцати семи с белокурыми волосами и интеллигентным выражением лица. Михайлов представил ему меня.

— Я уже знаю вас, — сказал мне Веймар, — по вашему процессу. Мы часто говорили о вас с Грибоедовым, когда вы сидели.

— И я тоже давно знаю вас по его рассказам, когда мы жили за границей. Помните, как вы с ним и Глебом Успенским шли из ресторана по Невскому в виде трех мушкетеров? Вы все были тогда заперты одним усердным городовым в темную комнату при его будке, но разрушили ее стену и ушли, пока он бегал докладывать о вас в участке.

Веймар от души засмеялся. Мне стало даже удивительно, почему Вера Засулич не могла у него долго жить! Он нисколько не важничал, и с ним чувствовалось совсем просто.

— Да, — сказал он. — Мы были тогда не совсем трезвы и по пути издевались над полицией. А вы, — обратился он к Михайлову, — верно, за обещанным вам оружием?

— Именно за ним!

— Сейчас я пошлю лакея в Депо и велю прислать с ним сюда самые новейшие заграничные образцы.

Лакей принес нам целую корзину револьверов. У меня как былого любителя оружия, по воспоминаниям детства, разгорелись глаза при виде такого разнообразия. Один из револьверов — американский — особенно обратил мое внимание огромными стволами своего барабана. В них легко входил мой большой палец.

— Вот, — сказал я Михайлову, — настоящий, для лошадей!

— Он не для лошадей, а для медведей! — заметил Веймар, еще не зная, для чего он нам нужен.

— Конечно, — ответил я, — за лошадьми ведь не охотятся. Я хотел только сказать, что от такой пули свалится всякая лошадь, тогда как при обыкновенной пуле она пробежит еще верст десять, хотя бы прострелили ее насквозь.

Я осмотрел внутренние стенки стволов на свет, подведя под них бумажку. Они блестели и были безукоризненны.

— Значит, берем его? — спросил Михайлов.

— Обязательно!

И мы отложили в сторону этот револьвер, которому не раз пришлось участвовать в дальнейших революционных выступлениях того времени и даже в покушении Соловьева на жизнь императора. Затем мы отобрали еще два поменьше и, уплатив Веймару по присланному нам из магазина счету, ушли, не заходя в него.

Забрав свое оружие и соответственное количество патронов к нему, мы с Михайловым отправились в тир, где я сделал по нескольку выстрелов из каждого купленного револьвера. «Медвежатник» отдавал очень сильно, приходилось метить значительно ниже цели, чтоб попасть в нее, но его пули с такой силой ударялись в чугунную доску, что плавились на ней и, отчасти разбрызгиваясь, падали вниз свинцовыми лепешками, величиной с большие карманные часы.

— Действительно, — сказал Михайлов, — против таких пуль не устоит не только лошадь, но и американский бурый медведь.» [13, 289-291]

Резюмируя Морозова можно сделать следующий выводы:

• Револьвер американский

• Калибр приближается к 18-20 мм минимум «… В них легко входил мой большой палец»

На сайте narodovol.ru приводится мнение Александра Борисовича Жука (1922 - 2002), крупного историка оружия, автора великолепных книг «Пистолеты и Револьверы», «Винтовки и автоматы». Вот, что он сказал об оружии Соловьева: "Очевидно, речь идет о популярном в те годы револьвере Кольт (г.Хартфорд, штат Коннектикут) модели 1872, которая в 1873 г. была принята на вооружение армии (поэтому иногда называется образцом 1873 г.). Калибр .45 (11.43 мм.) (центральное воспламенение).» К сожалению, книги, из которой взято мнение Александра Жука, мне найти не удалось.

Мнение воспоминания Морозова и мнение Жука разошлись, что еще более запутало ситуацию. Поскольку Морозов был участником событий, то я решил опереться на его мемуары.

Просмотр оружейной литературы не выявил подходящего оружия, больше всего смущал калибр револьвера – «В них легко входил мой большой палец». За ответом было решено обратиться на оружейные форумы. Всегда есть люди, которые знают больше в данной конкретной области и на Guns.ru выдвинули ряд предположений, исходя из описаний Морозова.

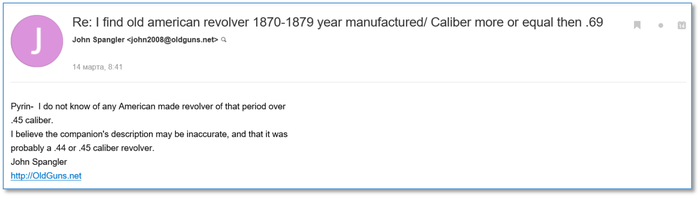

Администратор американского форума о старом оружии http://OldGuns.net, John Spangler на мой вопрос о револьверах крупного калибра 1870-1880 гг, дал следующий ответ:

«I do not know of any American made revolver of that period over .45 caliber. I believe the companion's description may be inaccurate, and that it was probably a .44 or .45 caliber revolver» (Я не знаю каких либо американских производителей револьверов за данный период, которые бы изготавливали револьверы калибром большим чем .45. Я считаю, что описание неточно и, вероятно, это модель 44 или 45 калибра)

Ряд участников Gus.ru так же предположил, что Морозов мало знаком с оружием и слегка преувеличил калибр, а также перепутал страну производителя. Были проведены более тщательные поиски всего, что связано с Морозовым, оружием и револьвером для покушения. Удалось найти следующее:

Описание усадьбы отца из книги «Повести моей жизни»: «… и оружейная комната, вся увешанная средневековыми рыцарскими доспехами, рапирами, медными охотничьими трубами, черкесскими кинжалами с золотыми надписями из Корана, пистолетами, револьверами и большой коллекцией ружей всевозможных систем, от старинных арбалетов до последних скорострельных.» [12, 31-32]

А это описание из дореволюционной книги «В начале жизни»: «Отец сначала с увлечением предавался охоте. С восхода солнца отправлялся он в хорошую погоду блуждать со мной и егерем Иваном по прилегающим к берегу Волги болотистым местам нашего именья, переполненным несметными роями мошек и комаров.

Взлетал бекас...

Бац! раздавался выстрел отца...

Бац! раздавался мой выстрел...

И если при этом отец и я не попадали в него, из за нашей спины раздавался выстрел егеря, бекас падал, a егерь утверждал, что убил его я...

Но, впрочем, это бывало редко.» [16, 51]

«Я с детства был знаком со всеми системами огнестрельного оружия, так как у моего отца была богатая и разнообразная коллекция. Ружья, пистолеты, револьверы, кинжалы, стилеты, сабли, шпаги, рапиры и даже старинные луки с колчанами стрел обвешивали в нашем деревенском доме все стены специальной комнаты, называвшейся «оружейная». И я стрелял еще мальчиком из револьверов всех систем, в том числе и из кольтов …» [13, 242-243]

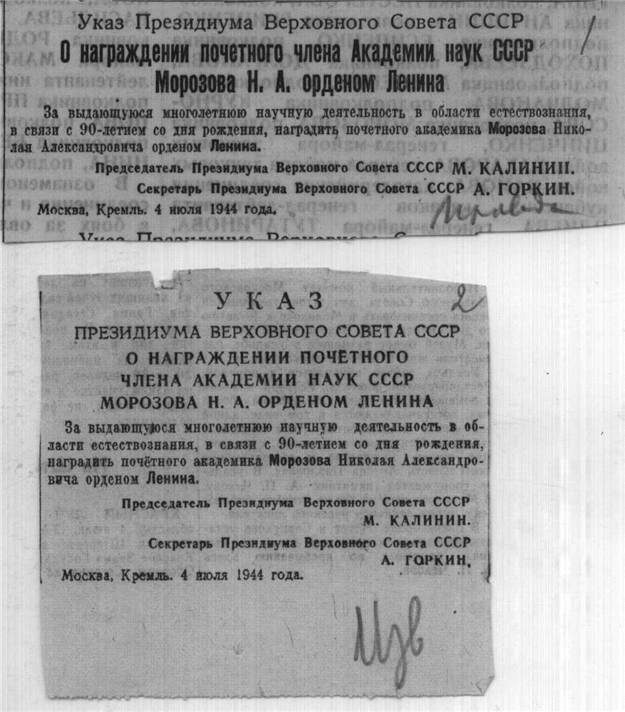

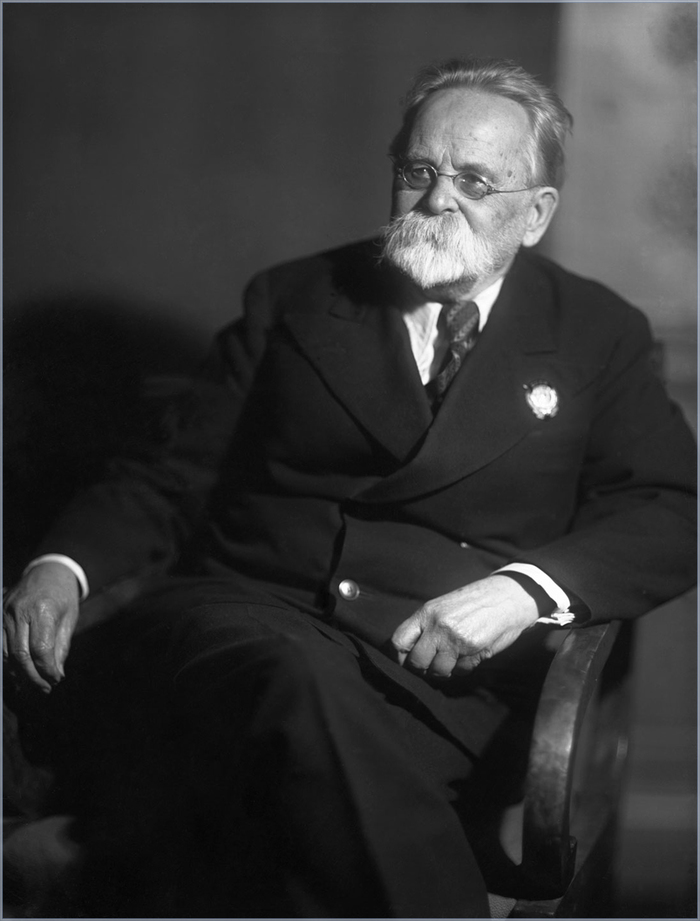

Воспоминания и мемуары не являются официальными документами, зачастую, в них автор стремится приукрасить действительность, но в пользу Морозова свидетельствует тот факт, что в 1939 году Морозов, в возрасте 85 лет, окончил снайперские курсы Осоавиахима. По неподтвержденным сведениям, в 1942 году, на Волховском фронте, лично испытывал на передовой снайперский прицел собственной конструкции. (во многих источниках утверждается, что полученный им 4 июля 1944 года орден Ленина, дан в том числе и за бои на Волховском фронте, однако в опубликованном указе об этом нет ни слова.). Однако он награжден медалью «За оборону Ленинграда», что косвенно может указывать на участие в боевых действиях.

Рис. 110 Указы о награждении орденом Ленина из архивов Н.А. Морозова

Рис. 74 Николай Александрович Морозов 1939 г.

Николай Александрович был человек с отличной памятью и широчайшим кругозором, 25 лет отсидевший в тюремной камере. Морозов написал там ряд исследований, стал в последствии крупным ученым. Не доверять его словам и его памяти было крайне затруднительно.

Кроме того, сцена покупки явно показывает удивление Морозова калибром револьвера, вряд ли бы его удивил Кольт или Смит-Вессон, из которых он неоднократно стрелял.

В воспоминаниях Морозова указывается о сильной отдаче револьвера, что значительно снижало меткость стрельбы, но народовольцы не обратили на это внимания или не придали особого занчения, что сыграло свою роль в покушении. Уникальность данного оружия облегчила расследование царской полиции и роковым образом сказалась на судьбах ряда людей.

Поиски продолжались

Продолжение следует ...

Статья 1: Россия 60-80-е годы 19 века. Оружие террора.

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

Статья 2. Капсюльный пистолет. Каракозов - выбор места покушения.

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

Статья 3. Покушение Каракозова у Летнего сада.

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

Статья 4. Осип Коммиссаров - рождение легенды

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

Статья 5. Суд и казнь Каракозова. Телеграф и смертная казнь. Часовня Летнего сада.

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

Статья 6 Выстрел в Париже. Антон Березовский.

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

Статья 7. Суд над Березовским. Почему капитан Немо не стал поляком.

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

Статья 8. Револьвер - любимое оружие террористов. История создания.

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

Статья 9. Унитарный патрон. Виды и история создания.

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

Статья 10. Револьвер «Бульдог». Вера Засулич первая русская террористка.

https://zalipaka.icu/story/rossiya_6080e_godyi_19_veka_oruzhie_...

1. Государственные преступления в России в 19 веке. Сборник из официальных изданий. Под ред. Базилевского. Том1. (1826-1876 год) СПБ. «Русская старопечатка», 1906

2. Федосеев С.Л. - Русские пистолеты и револьверы (Стрелковое оружие. Коллекционная энциклопедия), М., «Яуза Эксмо»,2014

3. Бородкин Л.И. Неравенство доходов в период индустриальной революции. Универсальна ли гипотеза о кривой Кузнеца? // Россия и мир. Памяти профессора Валерия Ивановича Бовыкина: Сб. статей. М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2001.

4. Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. М. Физкультура и спорт., 1990

5. Авчинников А.Г. Два крестьянина костромича. Тип. Копылова, Екатеринослав, 1911

6. Зимин И.В. Царская работа. XIX – начало XX в. Центрполиграф; Москва; 2011

7. Philippe COLLIN. Un bagnard oublié : Antoine Bérézowski (1847-1916) 24 февраля 2016, http://criminocorpus.hypotheses.org/16478

8. Джон Вуд, Жан Серре, Дипломатический церемониал и протокол, М. Прогресс, 1976.

9. Arthur B. Evans, Ron Miller. Jules Verne, Misunderstood Visionary., Scientific American, №4 1997, [92-97]

10. Даниэль Клугер. Тайна капитана Немо. М.: Ломоносовъ, 2010

11. Жук А.Б. Стрелковое оружие. М. Военное издательство. 1992

12. Морозов Н.А. Повести моей жизни. Том 1, М.: Наука, 1965

13. Морозов Н.А. Повести моей жизни. Том 2, М.: Наука, 1965

14. Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 томах. Том 2, М. Юридическая литература, 1966

15. Засулич В.И. Воспоминания, М., Изд-во политкаторжан, 1931

16. Морозов Н.А. «В начале жизни», М., Изд. Саблина, 1907

17. Глинский Б.Б. Цареубийство 1 марта 1881 года., Исторический вестник. Т. CXXI (121). №8 (Август) С. 577—602, М., Изд. А.С. Суворина, 1910.

18. Карклиньш И.Р. «Записки коллекционера», М., «Калашников. Оружие. Боеприпасы. Снаряжение». №8 С. 84-90, 2012.

19. Пономарев И. «На месте Морского рынка» СпБ., «Нева» №4, 2006

20. Шокарев. Ю. «Оружейные мастера и фирмы России XVII начала XX вв», М., «МастерРужьё» №4, С.44-45, 2009.

21. Фигнер В. Н. Полное собрание сочинений в шести томах. Том 5 - 2-е изд., пересмотр. - М. : Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1928 - 1930.

22. Шмелев И.А. «Лето Господне», М., Эксмо, 2011, - 216 с.

23. Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2005. – 504 с.

24. «Всемирная иллюстрация» №537 том XXL №17 от 19 апреля 1879, СпБ., тип. Гоппе, 1879

25. А.П. Прибылева-Корба и В.Н. Фигнер. А.Д. Михайлов. Л.- М., 1925

26. Морозов Н.А Христос. История человеческой культуры в естественно-научном освещении, Петроград, СОЦЭКГИЗ, 1924

27. Пелевин Ю.А. Новые материалы о народовольцах А.Д. Михайлове, А.П. Прибылевой-Корбе и Л.А. Тихомирове // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1979. С.65-77

28. Иоганцен А. Путевая карта С. Петербургских общественных карет. - Санкт-Петербург, 1850

29. Милошевич И.Н., Милошевич Л.Н. «Человек, который спас императора», М., Спутник+, «Современные гуманитарные исследования» №3, 2014, С.30-34

30. Покушение Каракозова : стенографический отчет по делу Д. Каракозова, И. Худякова, Н. Ишутина и др. Т. 1- М., Л., 1928-1930. - (Политические процессы 60-80-х гг.).

31. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года : с дополнениями по 1 янв. 1876 г. / сост. проф. С.-Петерб. ун-та Н. С. Таганцевым ; [авт. предисл. Н. С. Таганцев]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -Санкт-Петербург: Тип. М. Стасюлевича, 1876