Больше, больше, больше... (4)

Продолжаем знакомиться с книгой Жана-Батиста Фрезо.

Предыдущие части выложены в серии.

Коротко для ЛЛ: Тема энергоперехода возникла на фоне опасений исчерпания ресурсов. Американские технократы собирались развивать гидроэнергетику, а потом попёрла атомная тема. Атомщики уже давно продвигали реакторы на быстрых нейтронах как спасителей от энергетического голода, и они же впервые заговорили о борьбе с парниковым эффектом. После нефтяного шока тема заиграла новыми красками. Набрало силу антиядерное движение, которое стало призывать заменить арабскую нефть ветром, солнцем... и углём! Тогда-то в общественное сознание и вошла идея того, что можно полностью отказаться от какого-то вида сырья.

Почему же нам постоянно говорят об энергопереходах? История энергетического радикализма в науке и технике началась после Первой мировой войны, когда Нобелевский лауреат Фредерик Содди предложил полностью пересмотреть экономику с рациональной, то есть энергетической, точки зрения. Он объяснял, что накопление капитала происходит вопреки второму закону термодинамики. Примерно в то же время майор Дуглас предложил перестроить экономику посредством фиксации цен на товары на основе истраченных энергии и времени. Баланс спроса и предложения должен был бы обеспечиваться выплатой «универсальной зарплаты» по принципу социального кредита.

Американские энергорадикалы сравнивали технарей с бизнесменами и пророчили устаревание капитализма по причине электрификации, автоматизации, стандартизации и массового производства. Вместо него должен был прийти рациональный режим, смоделированный по типу современных крупных компаний. Чтобы описать процесс политической трансформации под влиянием технологий, американские технократы охотно использовали термин «переход» вместо щекотливой «революции». Великая Депрессия добавила ветра в их паруса. Возникло массовое Технократическое движение под руководством Говарда Скотта. В августе 1932 года они возвестили миру, что кризис – это не просто конъюнктурный спад, а результат массового перехода с человеко-часов на ватт-часы. Электричество снижает спрос посредством снижения занятости, в результате компании вынуждены снижать цены, а значит и производственные издержки, делать производство более эффективным и продолжать увольнять рабочих. Единственными победителями этой гонки на дно являются банкиры.

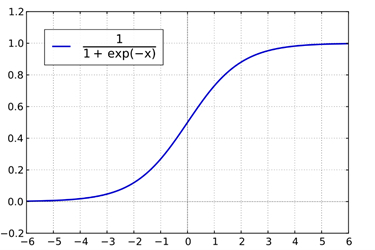

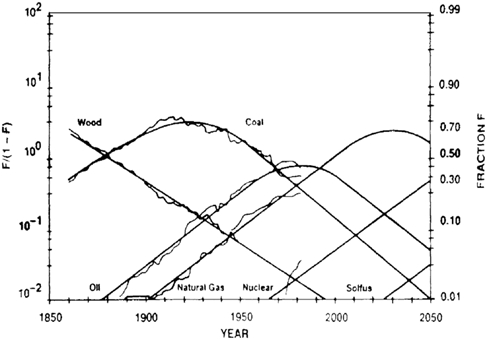

Американские технократы и ввели S-кривую в энергетическую футурологию. Эту логистическую функцию биолог Раймонд Пирл применял не только для расчёта числа особей в популяции, но и к таким феноменам, как мировое сельхозпроизводство, размер американской сети железных дорог и угледобыча. По его следам пошёл известный технократ Мэрион Хабберт, который написал:

Кривая дрозофилы в точности совпадает с кривыми производства угля и стали.

Он утверждал, что Великая Депрессия была вызвана ни финансами, ни экономикой, а технологиями и исчерпанием ресурсов. Эра промышленного роста Америки закончилась, и нужно сокращать рабочую неделю и стандартизировать товары для того, чтобы сдержать демонстративное потребление и запланированное устаревание. И да: заменить доллар непереходящими энергосертификатами, которые бы теряли свою стоимость через год после эмиссии. Чтобы управлять экономикой научным способом через энергию, требовалась новая инженерная бюрократия: Североамериканский Технат.

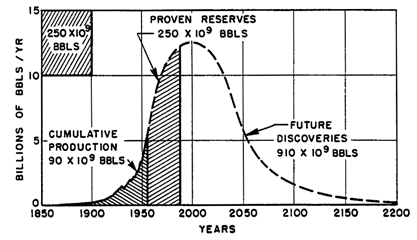

Движение технократов дискредитировало себя политически в сороковых годах на фоне своих парадов, серой униформы и культа личности Говарда Скотта, хоть они продолжают существовать и сегодня. И всё же они, с их реформизмом, неомальтузианством и упором на энтропию, оставили в наследство новое видение энергоперехода. Хабберт публиковал в журнале Science свои кривые роста на базе различных сценариев развития: мечта экономистов о бесконечном росте в сравнении с исчерпанием ископаемых источников энергии, а также с устойчивым использованием энергии биомассы или гидроресурсов. Потом место гидроресурсов занял атом.

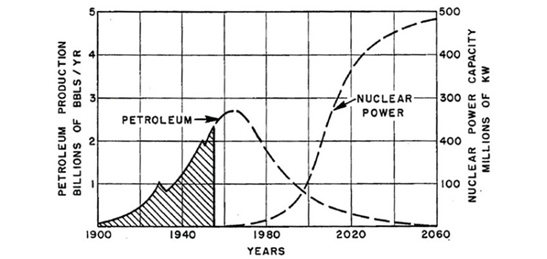

Глядя на пугающую кривую потребления ископаемого топлива, американский атомщик Харрисон Браун и пустил в обиход выражение «энергопереход». Он и его единомышленники раздвинули горизонт планирования на тысячелетия и создали новый тип энергетической футурологии, включив в повестку дня изменение климата. До семидесятых годов мало кто из широкой публики задумывался об энергопереходе: послевоенный экономический бум и освоение нефтяных запасов Ближнего Востока опровергли мальтузианские страхи тридцатых годов. Широкая публика не ждала чудес от мирного атома и даже сожалела о вступлении в атомный век, боясь войны. Не ждали чудес и профессионалы-экономисты, оценивая долгосрочный прирост ВВП от атома всего в два процента. Были осторожны в прогнозах и промышленники. Сторонники возобновляемой энергии тоже не питали особых иллюзий о скорых перспективах солнца и ветра. Они знали, что трудно тягаться с углём в металлургии, химии и стройматериалах, и с нефтью – в транспорте. Возобновляемые источники мыслились, скорее, «запасным путём» энергетики.

Скромные расчёты экономистов раздражали атомщиков, которые считали свою энергию экзистенциальной для человечества. Ведь нужно же будет чем-нибудь заменить уголь, когда он станет заканчиваться. На смену должны были прийти реакторы-размножители, которые бы стали неисчерпаемыми источниками энергии. Палмер Путнам привёл ключевые аргументы ещё в 1953 году: рост спроса на энергию, рост себестоимости ископаемого топлива и глобальное потепление(!). Переход на атомную энергию представлялся им дорогим и трудным, но неизбежным. Харрисон Браун выпустил в 1954 году книгу, в которой шёл по стопам Хабберта. Он писал в ней, что растущий недостаток минеральных ресурсов может привести к Третьей мировой войне, после которой человечество может не восстановиться из-за недостатка качественных ресурсов. Единственное, что может помочь – это энергопереход на атом, о чём он во всеуслышание заявил на конференции по планированию семьи в 1967 году.

Третьим китом атомного мальтузианства был Марион Хабберт, который связал свои публикации о пике нефтедобычи с продвижением атомной энергии. В 1956 году он писал, что уран обеспечит нам будущее с неисчерпаемой энергией. Но при том условии, что реакторы на быстрых нейтронах (РБН) удастся разработать до атомной войны и демографического взрыва. Хабберт стал ключевой фигурой Комиссии по атомной энергии США (AEC), которая со временем превратилась в организацию по лоббированию дорогостоящего и спорного проекта РБН.

Мы видели выше, что атомные футурологи включили глобальное потепление в список аргументов уже в 1953 году. Путнам живописал рост уровня мирового океана в своём отчёте. Почему атомщики смогли революционизировать историю климата? Наверное, им помогло оснащение современными масс-спектрометрами, которые могли точно устанавливать содержание различных изотопов углерода и кислорода. Не стоит также забывать, что климатический алармизм работал в пользу их индустрии. Этот их лоббизм сыграл негативную роль, когда в семидесятых годах внимание общественности стало разворачиваться в сторону проблемы изменения климата. Элвину Вайнбергу припомнили его прошлое, когда он, уйдя из лаборатории Окриджа, стал предупреждать о климатической катастрофе и бороться против возобновления добычи угля в Соединённых Штатах:

Углекислый газ, по-видимому, является последней защитой сторонников ядерной энергетики.

Проблема, обнаруженная атомщиками, оказалась серьёзнее предлагаемого ими решения. Сегодня атомная энергия играет незначительную роль в мировом энергетике, а реакторы на быстрых нейтронах в большинстве стран уже остановлены. Сегодняшние дебаты повторяют старую футурологию энергоперехода, притом, что угля нам хватит ещё надолго, а атомные фантазии растворяются в воздухе.

Энергетические кризисы семидесятых заставили говорить об энергопереходе не только атомщиков. Уже в шестидесятых США столкнулись с рядом блэкаутов, и атомное лобби использовало их в качестве аргумента против активистов-экологов. Журнал Science писал тогда:

Когда кондиционеры и телевизоры перестанут работать, публика скажет: «К чёрту окружающую среду, дайте мне изобилие».

Но это были ещё цветочки. Стоит отметить, что практически все книги об энергетическом кризисе до 1973 года вышли из-под пера адептов атомной энергии, и многие их страницы были посвящены реакторам-размножителям.

В 1973 году случился первый нефтяной шок, и тема дефицита энергии заиграла новыми красками. Об энергопереходе заговорили все. Фонд Форда написал в своём отчёте, что решением будет не гонка за энергией, а отделение роста от неё, выступая за Zero Energy Growth (ZEG), то есть рост без энергии. Там же подробно обсуждалось налогообложение энергии. Влиятельнейший текст опубликовал Эмори Ловинс в октябре 1976 года.

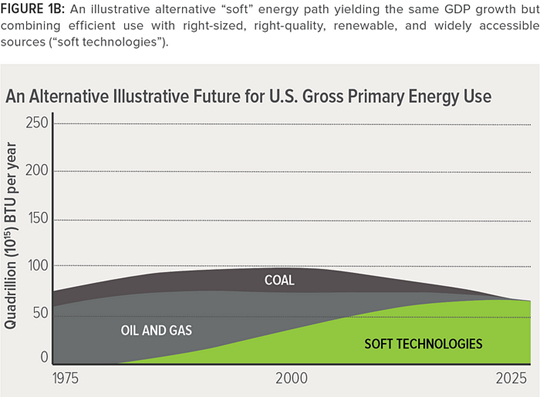

В альтернативу мирному атому он предложил путь «мягкой энергии» с базой на децентрализованных небольших по размеру «устойчивых» технологий. Он писал, что необязательно расщеплять атом для того, чтобы обогреть дом. Выйдя в разгар избирательной кампании, статья Ловинса вызвала яростные дебаты. Карьера Ловинса пошла в гору, он стал уважаемым экспертом, а президент Картер назначил его главой НИИ солнечной энергии. Антиядерное движение с энергопереходом на знамёнах стало действующим лицом в энергетической повестке правительства.

Ловинс писал, что в отличие от атомной энергии, которая является побочным продуктом холодной войны, возобновляемая энергетика будет процветать в условиях рыночной экономики. Через каких-то три десяткилетия он прогнозировал построение «полностью солнечного общества».

Экологическое движение переняло концепцию энергетического истощения, которую в своё время изобрели его противники. Неминуемый коллапс стал широко известной концепцией будущего, делавшей энергопереход неизбежным. Национальная Академия Наук США применяла это понятие ко всему комплексу возможных мер, призванных сделать США менее зависимыми от ближневосточной нефти. То есть уголь входил в список альтернатив. Энергетический план администрации Картера включал удвоение его добычи. После выхода этого плана в свет Нью-Йорк Таймс написала:

Соединённые Штаты и весь мир находятся в начале нового энергоперехода.

Президент заговорил о третьем переходе от нефти к энергосбережению и солнцу. Он демонстрировал диаграмму, заимствованную у итальянского атомщика Чезаре Маркетти, который получил известность как сторонник водородной экономики.

Маркетти мечтал о плавучих атомных АЭС, которые бы производили водород, а отработанные отходы сбрасывали бы прямо на морское дно. Он писал о водородных самолётах (которые всё ещё не полетели полвека спустя – жидкий водород втрое легче керосина, да ещё кипит при -253°С). Во время своей работы в МИПСА он просчитывал энергетические сценарии на будущее вместе с Брауном и Ловинсом. Методы, которыми пользовался институт, были довольно спорными. Их критиковали за фаворитизм в сторону атомной энергии. Маркетти, со своей стороны, указывал, что мировая энергетика чрезвычайно инерционна, и будущее её уже предопределено. Себя он считал иконоборцем, но по сути он поставил на службу старую добрую S-кривую.

Но в чём-то он был оригинален. В пику атомщикам, он утверждал, что источники энергии уходят на задний план не по причине исчерпания, а по причине устаревания: нефть удобнее угля, газ – нефти и т.д. Чего нам не хватает для «мягкого перехода» – это не ресурсов или технологий, а времени. В полвека не уложимся, давайте будем смиренно ждать перед лицом неумолимого закона логистической кривой. Вацлав Смил критикует его за то, что уголь всё ещё с нами. Но по сути Маркетти оказался прав в инерционности мировой энергетики.

Проблема Маркетти кроется не в его ошибках, но во влиянии на умы. После него многие эксперты стали относиться к энергетической динамике как к процессу технологического распространения. Стали думать в категориях волн инноваций, сменяющих друг друга. На самом же деле новая волна не отменяет старую, а кроме того – энергии и материалы, конкурируя, находятся в симбиозе друг с другом

Автор указывает, что наша проблема гораздо сложнее постепенного истощения ресурсов, она связана с катастрофическим изменением климата. Ещё неизвестно, с чем мы столкнёмся, пройдя через пик: с новым подъёмом или падением в пропасть.

Сама же история идеи энергоперехода заставляет нас задуматься о преемственности среди исследователей и футурологов. Инструменты одной науки берутся для использования в другой на основании простой аналогии. Спустя годы, становится ясно, насколько непродуманы были концепции будущего, которыми кормили широкую публику футурологи. Если бы их фантазии ничего нам не стоили, можно было бы смириться. Но в том-то и дело, что на кону миллионы, миллиарды, триллионы. На кону наше благосостояние. И потому смеяться над отжившими концепциями я бы не стал. Их ещё нам предложат неоднократно, но всякий раз – под новым соусом.

Лига историков

17.9K постов53.7K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения