Лакросс в России

65 постов

65 постов

32 поста

Изучаем отличия в характере клюшек прошлого и настоящего

Современные клюшки для лакросса – итог длительной и непрекращающейся эволюции. Требования по размеру, форме и материалу сегодня достаточно строго прописаны в правилах. И при этом у разных организаций есть свои различия и нюансы, а также исключения, в частности, касающиеся деревянных клюшек ручной работы.

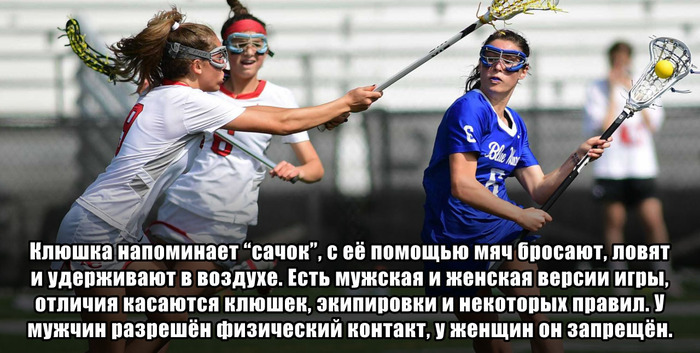

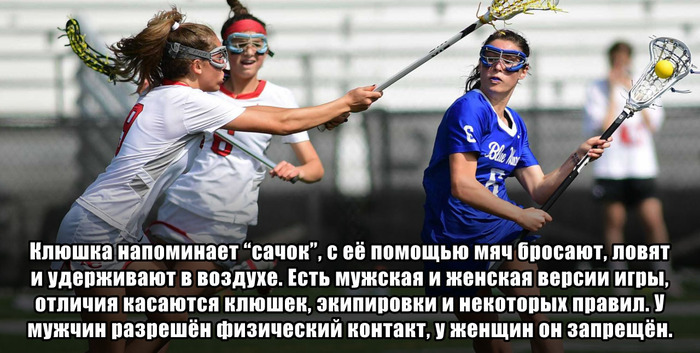

Клюшки для мужского и женского лакросса заметно различаются конструкцией головы. У первых допустим глубокий карман, позволяющий мячу проваливаться ниже стенок буквально на весь объём. У вторых сетка должна поддерживать мяч так, чтобы его верхняя точка даже не опускалась на линию стенок.

В зависимости от типа клюшки, меняется техника ловли, броска и контроля мяча при беге, а также сложность его отбора у соперника. Карман способствует манёвренной и контактной игре, а плоская сетка требует от игры аккуратности и тактичности. Очевидно, что все эти нюансы механик усиливаются разницей в игровых правилах.

Исключение – клюшки для вратарей, они почти идентичны для всех. Как и другие типы клюшек, они несколько различаются по длине и другим размерам, но это не принципиальный момент в контексте данного материала.

Полный обзор всех видов и этапов развития клюшек не является задачей статьи. Цель – показать радикальный контраст в характере клюшек прошлого и настоящего. Чтобы это было возможным, опишем ключевые шаги их эволюции, а затем обратимся к важным историческим источникам.

Современные промышленные клюшки сочетают в себе передовые материалы: композитные сплавы для рукоятки, прочный пластик для головы и износостойкий нейлон для сетки. Пластик пришёл в лакросс в 1970 году, причём сразу с нововведением – двойной стенкой, что заодно сделало голову симметричной и удобной как для правшей, так и для левшей.

В 1995 году добавилась технология «смещения», которая опустила основание головы ниже «горизонта» рукоятки и фактически сделала сетку ещё глубже, особенно у мужских клюшек. Это хорошо видно на коллаже выше. Для наглядности также показаны профили из патентов 1907, 1948, 1970 и 1991 годов.

В середине XIX века все палки изготавливались из дерева, и почти всегда это делали индейские мастера. Даже если белые канадцы или американцы делали инвентарь самостоятельно, они применяли ту же технологию. У клюшек были огромные по нашим временам сетки, но их отличием был плоский профиль.

По крайней мере, так должно было быть, на деле же многие предпочитали сетку с «мешком», как ранее называли карман. С таким приспособлением было легче ловить и удерживать мяч во время бега. Именно это критиковали пионеры спорта, в том числе Уильям Джордж Бирс, которого иногда нарекают основателем современного лакросса.

Цитирую его книгу «Лакросс: национальная игра Канады» (1869):

«Ловля с кроссом с мешком — это вообще не искусство; ловить и играть с плоской сеткой — это совершенство ловли, потому что это делает вашу игру научной. До принятия правил не было ничего необычного в том, чтобы находить лучших ловцов среди тех, у кого сетка с мешком, и были сносные игроки, которые вообще не могли играть, когда были вынуждены использовать плоскую сетку.

Когда вы обнаруживаете, что должны прибегнуть к попрошайничеству, чтобы сделать вас равными с другими, вы можете быть убеждены, что вам ещё предстоит изучить самые основы хорошей и научной игры. Индейцы славятся ловлей, и всё же, обратите внимание на жалкую сеть их палок, как правило, и без малейшего мешка».

Как и многие энтузиасты своего времени, Бирс стремился превратить лакросс в унифицированный и джентельменский спорт, основанный на принципах «научности». Он ценил навыки и презирал леность, к которой приучало использование «мешочных» сеток.

Бирс, хоть и относился специфически к исторической роли коренных народов, интересовался прошлым и не пытался внести в игру неподходящие новшества. Дискуссия о глубине сеток была лишь реакцией на злоупотребления игроков. А если его отсылки к индейской практике верны, то это было даже проявлением уважения к корням игры.

В итоге первый пункт канадских правил 1868 года гласил: «Кросс может быть любой длины, подходящей игроку; сплетен из шнуров, которые не должны быть мешочными. <…> Сетка должна быть натянута, когда на ней нет мяча. В самой широкой части кросс не должен превышать один фут».

Вероятно, клюшки с жёсткими сетками были приняты у мохоков в районе Монреаля, где развивался спортивный лакросс, но у соседних племён встречались и другие варианты. Например, у мохоков резервации Гранд Ривер в Онтарио, что в 500 км на юго-запад от их родственников. Любопытную запись об этом оставил лингвист и этнограф Джон Н. Б. Хьюитт.

Цитирую его статью из «Американского антрополога» (1892):

«Сетка на обычной ирокезской клюшке не была натянута туго, но она была достаточно тугой, чтобы игрок мог бросать мяч на очень большое расстояние — успешный бросок, переносящий мяч примерно на двадцать стержней — и все же сетка была достаточно свободной, чтобы позволить искусному игроку часто проносить мяч сквозь толпу игроков противника. На клюшке, используемой в модернизированной игре, в которую ирокезы играют очень редко, сетка сделана очень тугой, настолько тугой, что сетка издает звон, когда ее дергают пальцами».

Предпочтение отдавалось таким клюшкам, поскольку благодаря им имелось больше возможностей продемонстрировать индивидуальное мастерство, силу и быстроту ног. Это был классический подход индейцев во всех сферах жизни, и он наблюдался в большинстве родственных лакроссу играх.

Большое количество подвидов игры и клюшек – известный факт, но точная последовательность деформаций и их распространение зафиксированы очень плохо. В той же статье Хьюитт отметил, что из-за контакта с европейцами ирокезы «утратили большую часть своих обычаев и привычек, и даже многое из того, что осталось, искажено и изуродовано».

Поэтому не совсем ясно, как рассматривать это противоречие из текста двух авторов. Может, дело просто в различии традиций двух разных групп игроков. К слову, Бирс тоже упоминал о тугих сетках, но в контексте ошибочной эксплуатации материалов:

«Избегайте сухого, жесткого шнура, так как он не только трескается при сгибании, но и делает вашу ловлю излишне трудной. Мягкий шнур смягчает отскок и позволяет вам маневрировать мячом с большей грацией и быстротой, чем когда он жёсткий».

Тем не менее, упоминание подобных сеток не обрывается и не исчезает в архивах. О них иногда рассказывали, как о принятой, но давно забытой норме. Вот что пересказывает Томас Венум со ссылкой на статью Роджера Вульфа 1977 года:

«Клюшки того периода вполне могли быть ракетками с туго натянутыми поверхностями, а не карманами более поздних индейских палок. Еще недавно старейшина племени сенека описал «старую» форму их палки как имеющую настолько тугую перепонку, что игроку приходилось останавливать мяч в воздухе своей ракеткой, подбирать его с земли палкой, подбрасывать его обратно в воздух и отбивать его товарищу по команде».

По всей видимости, воспоминания относились к началу XX века. Сенеки жили как на территории Онтарио вместе с мохоками, так и на западе штата Нью-Йорк. Несмотря на близкое соседство и равную удалённость от Монреаля, нью-йоркские сенеки склонялись к клюшкам с действительно жёсткой сеткой.

Конечно, эта практика могла появиться как заимствование из спортивных правил, но могла быть и вполне аутентичной. Всегда могут возникнуть вопросы к точности любых описаний, но в целом разный подход к работе с сетками мог быть просто делом случая.

Такие изделия были разрешены всегда, т.к. не давали каких-либо преимуществ, но с недавних пор появился ряд ограничений. Если раньше позволялось использовать головы с оригинальными параметрами, то с недавнего времени они должны соответствовать принятым стандартам.

Организации, которые разрешают применять деревянные клюшки: National Collegiate Athletic Association, Canadian Lacrosse Association, World Lacrosse, Box Lacrosse League. Ещё есть Western Lacrosse Association по бокс-лакроссу, которая недавно запретила использовать дерево не-вратарям.

Белые игроки используют естественный материал из интереса к истории и попыток разнообразить игровой опыт, порой на шест из дерева закрепляют пластиковую голову. Индейцы же рассматривают их применение из чувства культурной идентичности; ирокезы часто берут традиционные клюшки даже на матчи международного уровня.

Также в общинах ирокезов регулярно проводятся церемониальные «медицинские» игры, причём игроки формируют команды по старым принципам, выходят на поле без спортивной экипировки и несут в руках только деревянные палки.

Современные фабричные клюшки, особенно мужские, далеко ушли от своих истоков. Двойная стенка, смещение, уменьшенная площадь сетки и глубокий карман – нововведения по отдельности незначительные, но вместе они сильно влияют на характеристики возможного.

Скажем, один из популярных приёмов «уклонение» вряд ли бы легко получался у игроков рубежа XIX–XX веков. Сейчас это делается довольно легко, т.к. мужская модернизованная клюшка позволяет спортсмену удержать мяч, даже если приходится резко менять скорость и направление бега. Женщинам потерять мяч при таком приёме гораздо проще.

Естественно, в старых клюшках мяч тоже проваливался на весь объём. Но на большой сетке без кармана, без двойных и высоких бортов контроль мяча требовал умений и считался признаком мастерства. Включаться в контактную борьбу никто не запрещал, но это значило идти на излишний риск.

В прошлом тоже находились храбрецы, идущие через толпу защитников, но для сохранения мяча нужна была доля везения. Чаще прибегали к приёму «прокидывания», когда мяч перебрасывался через защитника и ловился за его спиной, а лучшим решением считался пас товарищу по команде.

Можно предположить, что Бирс был бы удивлён и озадачен современным клюшкам – и деревянным с уменьшенными габаритами, и мужским с карманами, и женским из пластика. Какие показались бы наиболее подобающими для «искусной» игры, которую отстаивали первые энтузиасты, остаётся догадываться.

Многие виды спорта проходят через подобное: что-то меняется вследствие обновления технологий, что-то – из желания улучшить игровой опыт. Пример лакросса особенно необычен, ведь мужской и женский варианты развивались отдельно и обзавелись своим уникальным инвентарём.

Примет ли кто-нибудь исторически сложившуюся ситуацию как вызов? Попытается ли кто-то найти компромисс между конструкциями разных эпох? Разговоры об этом ведутся, но куда направится эволюция игры – покажет время.

Читайте также:

🥍 история лакросса

🥍 заблуждения об игре

11 мая, Москва. Второй Чемпионат России по олимпийскому лакроссу среди женщин состоялся с участием 15 команд на территории ВДНХ, сообщила пресс-служба турнира.

Игры чемпионата проходили 10–11 мая на стадионе «Останкино» на ВДНХ, в матчах приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Сочи. За 31 игру в формате 6×6 спортсменки забили 629 голов.

Как и предполагали ранее организаторы, турнир сумел поставить очередной рекорд российского лакросса по количеству представленных городов, команд, участниц и забитых голов.

Матчи Высшего дивизиона:

Рыси — 15:3 — Сервалы

Бульдог Ледис — 17:10 — Фениксы

Северные Шакалы — 18:13 — Рыси

Фениксы — 21:3 — Сервалы

Бульдог Ледис — 13:9 — Северные Шакалы

Фениксы — 9:7 — Рыси

Фениксы — 12:11 (овертайм) — Северные Шакалы

Бульдог Ледис — 18:0 — Сервалы

Северные Шакалы — 19:3 — Сервалы

Бульдог Ледис — 18:8 — Рыси

Матчи Первого дивизиона:

Бульдог Ледис юниор — 13:8 — Снежные Койоты

Гадюки — 21:1 — Горные Леопарды

Щеглы — 11:10 — Валькирии

Бульдог Ледис юниор — 11:6 — Гадюки

Щеглы — 9:3 — Снежные Койоты

Валькирии — 10:4 — Горные Леопарды

Бульдог Ледис юниор — 29:9 — Валькирии

Щеглы — 17:2 — Горные Леопарды

Снежные Койоты — 9:5 — Гадюки

Бульдог Ледис юниор — 17:4 — Горные Леопарды

Снежные Койоты — 9:8 — Валькирии

Щеглы — 9:3 — Гадюки

Снежные Койоты — 18:6 — Горные Леопарды

Валькирии — 10:7 — Гадюки

Бульдог Ледис юниор — 14:12 — Щеглы

Матчи Второго дивизиона:

Медоеды — 11:6 — Снежные Койоты (2)

Колибри — 18:1 — Хорьки

Колибри — 19:8 — Медоеды

Снежные Койоты (2) — 12:2 — Хорьки

Колибри — 10:7 — Снежные Койоты (2)

Медоеды — 9:4 — Хорьки

Напомним, в 2024 году в первом чемпионате по олимпийскому лакроссу участвовали семь команд, разделенных на две лиги.

Уже завтра стартует чемпионат России по олимпийскому лакроссу. Админы канала OnlyLax оценили предыдущие результаты команд и их текущие возможности — и сделали предположение по распределению мест в Высшем дивизионе, в котором участвуют 5 команд. Можно не соглашаться с методами и выводами, но прогнозы в российском лакроссе — большая редкость, заслуживающая внимания.

Первое место — Moscow Bulldogs Ladies. Сильнейшая на данный момент команда страны, которая не просто не проигрывает, а не теряет очки во всех турнирах начиная с февраля 2024 года. Команда подошла в оптимальной форме к началу турнира, сохранив в обойме всех своих лидеров. Вполне возможно, что потеряют очки в одном из матчей, но это не должно сильно сказаться на их победе в турнире.

Второе место — Northern Jackals / Moscow Phoenix. С большей долей вероятности второе место займут именно Шакалы - прошлогодние победители турнира в Первой лиге. Игра команды строится через двух лидеров, к которым присоединится, безусловно, лучший игрок страны эпохи становления женского лакросса в стране, которая пропустила весь сезон 2024 года и первый турнир 2025 года. Вместе с тем, помимо зависимости от игры лидеров, команда имеет «короткую скамейку», а также измененный более чем на треть состав (по сравнению с прошлым турниром). Эти обстоятельства могут не только помешать побороться за первое место, но также могут способствовать тому, что на вторую строчку пьедестала поднимутся Фениксы.

Третье место — Moscow Phoenix / Northern Jackals. Второй турнир в этом году, к которому Фениксы подходят в оптимальной форме и прекрасно укомплектованном составе. Все лидеры на месте, и если им получится с холодной головой подойти ко всем матчам и не получить большое количество неоправданных удалений, то вполне возможно, что второе место останется за ними. Складывается ощущение, что команде необходимо одержать большую победу для того, чтобы не было такого сильного волнения и мандража в важных матчах.

Четвертое место — Lynx. Самая играющая команда последних двух лет, которая показывает комбинационный лакросс. На данный турнир также выезжают оптимальным составом (в отличие от прошлого года), могут доставить множество проблем первой тройке, однако в рамках олимпийского формата, где большая часть игры строится на индивидуальных и инициативных действиях лидеров, выглядят несколько слабее, чем в филде и команды из первой тройки.

Пятое место — Servals. Дебютанты Высшего дивизиона. Приложат максимум усилий, но с лидерами Чемпионата не станут для последних легкой прогулкой. Получат бесценный опыт на турнире, но на текущем этапе речи о призовых местах в турнире пока не идёт.

7 мая, Москва. Участниками приближающегося пасхального турнира станут 14 детских команд, в том числе гости из Белоруссии, заявил организатор турнира Дмитрий Орлов корреспонденту КВ.

Соревнования пройдут 17 мая на стадионе «Черемушки». Команды будут разделены на четыре группы по 3–4 команды, которые сыграют по швейцарской системе GSL. Команды встретятся между собой по одному разу, а кто проиграет дважды подряд — вылетает из турнира.

«В прошлом году к нам приехали ребята из Минска, в этом году команда Бобруйской епархии. Участие команд из Республики Беларусь становится доброй традицией», — отметил Орлов.

«Мы популяризируем лапту как современный вид спорта и коммуникации для детей и взрослых. Сам турнир за пять лет прошел путь от любительского соревнования до международного уровня», — отметил создатель «Мослапты».

По словам Орлова, среди гостей и зрителей турнира будут присутствовать звезды спорта и чиновники, проявившие интерес к русской народной игре.

1 мая, Москва. Создание двух новых команд по лакроссу поднимает The Shuhminov Lacrosse Academy (TSLA) на новый уровень, сообщил создатель академии Андрей Шухминов корреспонденту КВ.

Недавно в рамках академии появились мужская команда «Герцоги» и женская команда «Соколы» — первые две из планируемых пяти. У команд уже есть собственные логотипы и вскоре будет форма с собственным дизайном.

«Создание мужской и женской команд подразумевает собой новый уровень академии. Пока что команды будут тренироваться с участниками академии на всеобщих занятиях. Мы введем замкнутую систему игр и тренировок, игроки будут завоевывать награды по нашей системе мотивации», — рассказал Шухминов.

Чтобы попасть в любую из команд, даже если у спортсмена есть игровой опыт, ему нужно пройти интенсив школы новичков внутри TSLA. Это комплекс занятий, растянутый на 2–3 месяца, который одновременно и проверяет готовность игрока к командной работе, и помогает ему адаптироваться.

«Заявленные планы на командные поездки в США и КНР в силе, но пока передвинуты по срокам вперед. Двое человек планируют посетить Китай уже в этом году», — отметил Шухминов.

Совсем скоро в академии пройдет турнир, в котором смогут выступить все желающие из других команд. В будущем возможен выход команд TSLA на общероссийские турниры, но на данный момент это не является приоритетом организации.

Напомним, TSLA действует с 2023 года. Цель академии — повысить уровень российского лакросса и создать команду для международных игр.

Первый в истории России семинар по правилам и судейству в лакроссе с участием 30 человек прошел в Москве 26–27 апреля, сообщил сайт «Лакросс в России».

В семинаре приняли участие игроки и тренеры из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края и Ярославской области.

Мероприятие провел судья международной категории Александр Зарубин. Организовала семинар МФСОО «Федерация лакросса 6×6» при поддержке Московского государственного университета спорта и туризма.

Главной темой был олимпийский лакросс 6×6, виды правил и нарушений, задачи и обязанностей судей. По результатам теста, состоявшего из 81 вопроса, были определены 23 судьи предстоящего чемпионата по олимпийскому лакроссу.

Первое место чемпионата России по мини-лапте заняли мужская команда Башкирии и женская команда Ульяновской области, 27 апреля сообщила Федерация русской лапты России.

Турнир проходил 20–27 апреля на территории манежа имени Александра Никитина в городе Волжском, Волгоградская область. Всего в соревнованиях приняли участие 24 коллектива из 15 субъектов страны.

Результаты (мужчины):

1. Башкирия

2. Московская область

3. Оренбургская область

4. Тюменская область

5. Воронежская область

6. Удмуртия

7. Санкт-Петербург

8. Тульская область

9. Курская область

10. Марий Эл

11. Челябинская область

12. Волгоградская область

Результаты (женщины):

1. Ульяновская область

2. Свердловская область

3. Оренбургская область

4. Башкирия

5. Санкт-Петербург

6. Удмуртия

7. Тюменская область

8. Московская область

9. Челябинская область

10. Белгородская область

11. Воронежская область

12. Марий Эл

Напомним, в 2024 году данный турнир так же проходил в Волжском, золото тогда взяли мужская сборная Оренбургской области и женская сборная Свердловской области.

Когда команда из Сибири, где половину года зима, стабильно занимает топовые места в Профессиональной Лиге Русской Лапты — хочется узнать: как им это удается?

Представители ПЛРЛ поговорили с Александром Чебаном — капитаном и тренером «Омского Легиона» — о тренировках в суровых условиях, главных соперниках, балансе нападения и защиты и о том, кого он взял бы в сборную мечты ПЛРЛ.

— Александр, команда «Омский Легион» уже несколько лет показывает топовый результат в ПЛРЛ. Как вы готовитесь к сезону, особенно с учётом сибирского климата?

— Сезон у нас длится с середины апреля до конца октября, если повезёт с погодой. Этого хватает, чтобы наиграться в лапту вдоволь! Готовимся как в Омске так и в районах области. Обычно тренируемся 2–3 раза в неделю. Тренировки по 2–2,5 часа. Зимой редко тренируемся в зале — многие уходят в хоккей или снежный футбол. Каждый занимается тем, что нравится, но с нетерпением ждут начала сезона лапты!

— Как тренер и капитан, на что вы делаете упор на тренировках: нападение или защиту?

— Как тренер, я всегда стараюсь по итогам сезона или соревнований проанализировать слабые стороны команды. На тренировках мы уделяем равное внимание и атаке, и защите в равной степени. С каждым игроком работаю индивидуально, особенно над ударами. А в защите, пока ещё сам выхожу на поле, руководить процессом получается прямо в игре.

— Кто в ПЛРЛ для вас самый сложный соперник?

— Сезон 2024 показал: слабых команд нет. Но особенно тяжело играть с «Гандикап 36», «Красавцами» и «Оренбуржьем». С ними мы встречались не раз, и каждый матч — настоящая битва.

— Представьте, что вы тренер сборной ПЛРЛ. Кого бы вы выбрали в свою команду мечты?

— Я бы разделил игроков на защитников и нападающих. В нападении — Шейерман Андрей, Екимов Роман («Омский Легион»), Швыдко Иван («Сокол»), Шейерман Василий («Омский Легион»), Комутов Абылай («Оренбуржье»), Шишкин Игорь («Гандикап 36»).

Разбираемся с заблуждениями далёкого прошлого и ищем истину

Если внимательно изучать историю лакросса на популярных сайтах по типу википедии, можно заметить несовпадения в фактах и точности дат. И стоит хоть немного пройтись по источникам или по известным книгам XX века, как обнаруживается множество интересных деталей, которые показывают факты в ином свете или опровергают старые домыслы.

В этой статье собраны заблуждения, касающиеся истории игры от древности до момента, когда её «перехватили» белые канадцы и американцы, т.е. примерно до конца XIX века. Некоторые заблуждения встречаются часто, другие – редко, но ознакомление с ними сильно искажает действительную историческую картину.

Материал можно считать дополнением к предыдущей статье об истории лакросса-стикбола. Там было цельное и равномерное повествование с целью создать общее представление об игре, а здесь будет углубление в часть затронутых тем и открытие некоторых новых.

Небольшая путаница. Французский миссионер Жан де Бребёф упомянул о лакроссе в дневнике, который относился к жизни среди гуронов и был подписан 16 июля 1636 года. Дневник был отправлен в Квебек, а оттуда попал в Париж, чтобы войти в публикацию 1637 года в сборнике «Иезуитских отношений». Так что упоминание игры относится к 1636-му, а первая публикация к 1637-му.

Домысел на 90%. Слово «crosse» на французском значит загнутую палку, так до сих пор называют клюшки для многих игр. Словосочетание «jeu de la crosse» буквально значит «игра в клюшку». В старых источниках «кроссом» могли называть посох пастуха и епископа, но в своих дневниках миссионеры ни разу не проводили такую аналогию с клюшками индейцев.

В английский язык слово «la crosse» попало из французского и даже какое-то время писалось раздельно. Вероятно, заимствование произошло на рубеже XVIII-XIX – после того, как Новая Франция вошла в состав Британской империи как провинция Квебек. Британцы активно заселяли эти земли, переделывали социально-экономическое устройство региона, но при этом и перенимали кое-что из французского наследия.

Также можно вспомнить, что на протяжении нескольких веков различные авторы часто называли клюшку битой или ракеткой. Связь между словом «кросс» и религиозной атрибутикой провёл кто-то из более поздних авторов; по какой-то причине это мнение не подвергли критике – и оно стало общепринятым.

Правда на 70%, и почти на 100% это справедливо для региона, где в будущем зародился лакросс. Миссионеры изучали и описывали быт индейцев настолько, насколько это должно было помочь им обратить аборигенов в христианскую веру. К играм миссионеры относились нейтрально, но если им предшествовали ритуалы или делались ставки, то миссионеры это осуждали.

Лишь спустя длительное время этнографы и путешественники начали внимательно записывать игры, подготовку к ним, связанную с играми мифологию. К сожалению, этот процесс «опоздал» примерно на целое столетие, из-за чего были упущены многочисленные факты живой истории: как играли до прихода европейцев, какие изменения произошли под их влиянием и так далее.

Более того, различные предубеждения европейцев относительно индейцев ещё долгое время искажали то, что они слышали от жителей или видели собственными глазами. Причём это происходило не только из-за пренебрежительного отношения к «дикарям», а иногда из благих побуждений, чтобы подчеркнуть образ «благородных индейцев».

Домысел на 90%, и он связан с тем, что путешественники и художники пытались впечатлить «цивилизованную» аудиторию восточного побережья. Целенаправленных искажений было немного, зачастую это были «наложения» одних фактов на другие, но для массового сознания этого было достаточно: оно цепляется за самые яркие и необычные картины и принимает их за истину.

Белые преувеличивали количество игроков на поле и количество победных голов, рисовали на игроках ритуальные одежды и амулеты, хотя те использовались перед матчами, но никак не во время. Так получался собирательный образ игры и различных деталей, но к реальным играм он имел весьма отдалённое отношение.

Сколько бы ни было искажающих зарисовок, они именно они стали основанием для большинства последующих исследователей. Реальные факты же говорят, что во время обычных игр количество игроков на поле с обеих сторон не превышало 10-20, а во время крупных игр – не более 30-40 человек.

Самый крупный задокументированный индейский матч состоялся в 1797 году. Сенеки играли против мохоков, с каждой стороны было по 600 человек, но на поле находилось только по 60 человек, которые менялись каждые 20 минут.

Частичная «вина» на преувеличении лежит и на индейцах. Иногда местные агенты сзывали племена, чтобы их увидел приезжий политик или художник, часто с обещанием устроить пир и раздать подарки. Так, в 1667 году индейцы майами собрали две тысячи человек с клюшками, чтобы встретить представителя французского правительства. Сколько из них участвовали в игре – неясно, но она длилась всего полчаса и по сути была простой демонстрацией силы.

Домысел на 100%, и его причины всё те же. На самом деле количество голов, необходимых для победы, всегда устанавливалось перед началом игры и варьировалось от 3-5 до 12-16 голов. Возможно, если индейцы когда-то проводили несколько матчей за день, то европейский наблюдатель мог бы насчитать сотню голов, но было бы ошибочно считать это правилом для одной игры.

Правда и домысел на 50%. Европа была родиной многих командных игр задолго до эпохи географических открытий. На момент тесного контакта с индейцами у европейцев уже входили в традицию крикет, бенди, раундерс и другие игры. И масштабные мероприятия тоже не были редкостью – в том же хоккее на одной площадке могли собраться сотни игроков.

Что точно впечатлило европейцев – высокий общественный статус индейских игр. Играли деревни и целые племена, к большим матчам игроки готовились с такой же серьёзностью, как и к войне, подготовка могла занимать много времени, требовались серьёзные ритуалы, игроки соблюдали множество правил. Такой подход к играм действительно удивил европейцев.

Правда на 90%. Лакросс не был командной игрой в современном понимании. Каждый гол приносил пользу команде, но какой-либо серьёзной координации между игроками не было. На поле часто образовывалась одна или несколько толп, которые окружали игрока с мячом или того, у кого мяч был предположительно.

Всякий игрок старался проявить собственное мастерство: найти мяч, отобрать его, оторваться от соперников и забить гол. Отсутствовали и точные пасы, передача мяча товарищам скорее походила на случай. Главное было кинуть мяч в сторону подальше от соперников, чтобы у товарищей был шанс поднять его и донести до ворот.

Это подтверждается и в контексте военной стороны жизни североамериканских индейцев. Во время войн они, за редким исключением, были индивидуалистами. Вожди сзывали воинов, начинали походы, но их приказы никогда не были обязательными, и каждый человек подчинялся им добровольно, а часто действовал на своё усмотрение.

Правда и домысел на 50%. Вопрос следует рассматривать в контексте технологии изготовления. Научившись делать прочные дубины для войны или охоты, мастеру не нужно придумывать новый метод подготовки и обработки древесины. Достаточно повторить знакомую технологию – и получится инструмент для игры.

Вообще внешнее сходство между дубинкой и клюшкой прослеживается только в регионе Великих Озёр. Короткие клюшки юго-востока Америки и клюшки с большой сеткой на северо-востоке мало походят на что-либо военное.

Так что связь между дубинкой и клюшкой проще объяснить приспособляемостью и простотой технологии, чем эволюцией идеи, что игра должна быть частью военной философии. Она отчасти впитала в себя такие представления, но это скорее связано с цельным мировоззрением индейцев, где вообще все сферы жизни были переплетены между собой.

Правда на 80%, но есть нюансы. Как любая общественная сторона жизни народов Северной Америки, игра в мяч по большей части была строго регламентированной. До и после игры нужно было проводить различные ритуалы, и хоть они напоминали ритуалы для войны, охоты или сбора урожая, они всё же отличались.

Индейцы могли быть жестокими, но характер и масштаб их войн отличался от того, что принесли европейцы. Англичане и французы вытесняли и подчиняли коренные народы, нанимали мужчин в армию, стравливали племена между собой. Войн стало больше, их масштаб вырос, война приобрела коммерческий и геноцидный характер.

Новая военно-экономическая реальность не могла не повлиять на все стороны жизни индейцев, в том числе на игры. Вполне вероятно, что племена рассматривали лакросс как способ демонстрации личного мастерства и какого-то соперничества, но не придавали ему военный подтекст. Последнее могло произойти как раз по причине имперского европейского влияния.

Существует мнение, что когда индейцы перестали соперничать между собой, их представления о войне и боевая энергия перекочевали в сторону игры, т.е. многие черты лакросса-стикбола могут не являться древней традицией, а быть лишь культурной адаптацией, произошедшей под внешним давлением.

Оба утверждения – заблуждения на 100%. Хоккей имеет давнюю европейскую историю, он встречается на картинах и гравюрах XV-XVII веков, в том числе версия на льду. В Канаде игру с 1750-х уже в почти готовом виде распространяли шотландские и ирландские иммигранты. Как официальный вид спорта хоккей на льду оформился позже лакросса, но заимствований между играми никто не зафиксировал.

Хотя в определённом смысле лакросс мог произойти от «хоккея», но местного. В американских археологических музеях встречаются различные палки для игр, которые сильно напоминают хоккейные клюшки, и этнографы зафиксировали у индейцев много игр, напоминающих хоккей.

Уильям Стрэйчи в «Истории путешествия в Британскую Вирджинию» писал о племени поухатан в 1612 году: «Среди них часто встречается вид упражнения, очень похожего на то, что мальчики называют бэнди на английском, и может быть древняя игра, как это описано у Вергилия». Кто знает, может, это первое действительное упоминание лакросса, но автор идентифицировал его как хоккей на траве?

В любом случае можно с высокой долей вероятности предположить, что такие игры предшествовали появлению лакросса: в какой-то момент поднимать мяч на клюшку и бежать с ним стало интересней, чем просто водить его по земле, и с этого момента развивались древние формы лакросса. Игроки из идеи удобства могли начать делать клюшки с выемкой для мяча, а потом придумали небольшие сетки.

Это и правда, и не очень. Можно говорить о трёх традиционных формах игры в мяч, если ориентироваться на типы клюшек: две коротки на юго-востоке, одна длинная в районе Великих Озёр, одна с большой сеткой на востоке от них. В общих чертах суть игры действительно была одинакова, хотя конкретные правила варьировались от племени к племени, а иногда и от матча к матчу, поскольку у разных игр могли быть свои цели и ритуалы.

Очевидно, что у лакросса были игры-предки, успевшие распространиться на больших территориях, и поскольку племена регулярно контактировали и культурно влияли друг на друга, все варианты игры эволюционировали в одном направлении. И если бы в условном торговом узле на реке Огайо одно племя организовало бы для себя игру, другое мгновенно бы уловило её суть и увидело многие знакомые черты.

Подчеркну, что эти черты были действительно межплеменными, общими для многих коренных народов. Если многие игры европейской традиции по типу крикета или лапты можно охарактеризовать по принципу «бей и беги», то в американской традиции среди игр с малым мячом сложился принцип «лови и беги».

Правда на 90%, но есть нюансы. Для начала вспомним, что даже в Европе время от времени церковь осуждала и запрещала различные игры, в том числе шахматы. Когда миссионеры увидели игры индейцев и связанный с ними азарт, отношение к ним было явно негативным.

Но для коренных народов подобный азарт не наносил ущерба, конечно не без исключений. Ставки были своеобразной формой обмена и распределения имущества. Проиграть лук, который можно изготовить самостоятельно за пару часов, - не большая проблема. Даже проигрыш всей собственности не был катастрофой, т.к. индейцы жили общинами и всегда помогали друг другу.

Ситуация изменилась, когда в быт индейцев попали европейские товары и пришёл новый экономический уклад. Проиграть хорошую винтовку, которая могла стоить десятков дней труда, - уже оказалось проблемой, а иногда и вопросом выживания. Неудивительно, что после этого участились споры, драки и даже убийства, связанные со ставками.

Видя это, церковники и чиновники вплоть до середины XX века в разных регионах запрещали различные версии лакросса и многие другие игры. Иногда запрещали ставки или ритуалы, а не саму игру, но без этого индейцы не видели смысла проводить матчи – и их число резко сокращалось.

Правда на 90%, и здесь тоже есть нюансы. Первые канадские энтузиасты второй половины XIX века видели лакросс игрой джентльменов и всячески боролись с любыми проявлениями «профессионализма». Поскольку у джентльменов были деньги, но не было много свободного времени, они с неодобрением смотрели на любые клубы с игроками, которые тренировались и играли за деньги.

Количество скандалов на этой почве было огромным. Были случаи, когда клубы отказывались от матча, хотя уже приехали в другой город, где была толпа болельщиков, с которых организаторы успели взять плату за вход. Из-за таких споров сначала любители создали свою лигу, а потом и профессиональная лига разделилась на две части.

Индейцы жили в бедных резервациях и тяжело трудились, а поскольку лакросс играли с детства, то имели огромное физическое преимущество перед любыми джентльменами. Более того, некоторые команды регулярно разъезжали по Канаде и США, проводя демонстрационные матчи за небольшую плату. Из-за этого белые игроки смотрели на них как на «профессионалов», хотя те зарабатывали сущие копейки по сравнению с белыми юристами, врачами, торговцами.

С 1867 года краснокожим было запрещено играть за белые команды, но индейские клубы никто не отстранял. Все признавали их мастерство и вклад в историю игры, и поражение от индейского клуба не рассматривалось как «потеря чести». На демонстрационных матчах белые даже могли играть с большим количеством игроков, чтобы хоть повысить свои шансы на победу.

Поворотный момент произошёл в 1880 году, когда образовалась National Amateur Lacrosse Association. Организация закрыла вход в чемпионат всем, кто когда-либо по любой причине заработал деньги благодаря игре в лакросс. В эту категорию попали абсолютно все индейские клубы.

К началу XX века канадский лакросс пришёл в упадок. Закрывались лиги и турниры, исчезали клубы. Причина указана выше: внутренние распри на почве профессионализма. Белые уходили из лакросса, но индейцы продолжали играть в собственных турнирах и ещё какое-то время распространяли игру по США, где тема профессионализма не воспринималась так остро.

Заблуждений на тему давней истории лакросса-стикбола достаточно много. Они связаны с нехваткой информации, предубеждениями и ошибками. Часть вопросов так и останется без ответов, поскольку достоверные данные безвозвратно утеряны. Тем не менее, сегодня мы во многих смыслах можем разобраться в прошлом гораздо лучше, чем наши предшественники.

Разбираясь в фактах, различных нюансах и беря во внимание исторический контекст, мы стараемся создать полноценное и по возможности объективное представление о корнях игры. В прошлом лакросса много загадок, трагедий и неожиданных поворотов, но именно это и подтверждает особый исторический путь игры, подогревает к ней глубокий интерес.

Источник (с цитатами из дневников и книг)