История

29 постов

29 постов

13 постов

34 поста

35 постов

29 постов

7 постов

8 постов

39 постов

6 постов

21 пост

8 постов

6 постов

24 поста

3 поста

4 поста

Поезда на магнитных подушках не являются новой концепцией и уже используются в Китае, Южной Корее и Японии. Система магнитной левитации удерживает поезд над рельсами и движет его вперёд. Поезд фактически плывёт на высоте 5 см над рельсами и движется на воздушной подушке. Поезда на магнитной подвеске быстрее и тише, чем обычные поезда.

Две крупнейшие экономики мира, Китай и Япония, соперничают за лидерство в разработке до 2040 года первой в мире железной дороги дальнего следования для сверхбыстрого левитирующего поезда на магнитной подвеске. Китайцы и японцы создают новые виды поездов, стремясь продемонстрировать свое превосходство, и тот, кто победит в этой гонке, получит огромную прибыль от экспорта технологии высокоскоростного железнодорожного транспорта следующего поколения.

В августе 2022 года в Южном Китае впервые продемонстрирована первая в мире экспериментальная железнодорожная транспортная система — Red Rail. Её наиболее заметной особенностью является подвеска с нулевой мощностью, которая может сэкономить не менее 31 % электроэнергии, обычно необходимой для подвешивания поездов с использованием предыдущей технологии магнитной левитации.

Шанхайский маглев

Шанхайский маглев, запущенный в 2002 году, является третьим в мире высокоскоростным поездом на магнитной подвеске, введённым в коммерческую эксплуатацию после линии AirRail Link в Лондоне в 1984 году и линии M-Bahn в Берлине в 1989 году. Это первая коммерческая система на магнитной подвеске в Китае; она также единственная в мире, которая всё ещё работает. Она охватывает 29,8 км и проходит от центра Шанхая до международного аэропорта Пудун. Максимальная скорость поезда составляет 431 км/ч.

Маглев Чанша

Маглев Чанша соединяет городской аэропорт Чанша с железнодорожным вокзалом; его длина составляет 18,5 км. Строительство было завершено в 2016 году. Это первая в Китае линия на магнитной подвеске, спроектированная и изготовленная внутри страны, и самая длинная в мире линия на магнитной подвеске со средней и низкой скоростью. Поезд движется с рабочей скоростью 110 км/ч.

Пекинская линия метро S1

Линия S1 пекинского метро — это линия на магнитной подвеске со средней и низкой скоростью. Линия была открыта 30 декабря 2017 года. В линии используется технология средне-низкой скорости магнитной левитации, которая может обеспечить максимальную скорость 105 км/ч. Фактическая скорость линии составляет 100 км/ч.

Плюсы и минусы маглева

Плюсы:

Маглев, использующий технологию высокотемпературной сверхпроводимости

Минусы:

Высокоскоростные поезда

Разница между поездом на маглеве и сверхскоростным поездом (маглев не относится к высокоскоростным поездам).

Китай стал мировым лидером в строительстве высокоскоростных железных дорог. К концу 2020 года в стране насчитывалось 37 900 км высокоскоростных железнодорожных линий, что является самой обширной сетью в мире. Скоростные поезда могут доставить пассажиров во все крупные города Китая.

Новая магистраль Red Rail знаменует собой очередную попытку Китая использовать передовые технологии для преобразования отечественной железнодорожной отрасли.

Маглевы используют два комплекта электромагнитов для создания магнитного поля, необходимой для движения поезда на больших скоростях. Sky Train работает на постоянных магнитах, богатых редкоземельными элементами, которые создают постоянной силу отталкивания, достаточную для того, чтобы «держать поднятым над рельсами и двигать вперёд» вагон поезда. Рукав поезда окружает рельс, а постоянные магниты в рычаге и рельсе отталкивают друг друга, подвешивая поезд. Отсутствие трения, создаваемое системой, означает, что транспортное средство может оставаться «на плаву» бесконечно долго, практически без электропитания. Поезд способен бесшумно парить над рельсами со скоростью до 80 км/ч. Эта технология магнитной подвески генерирует меньше электромагнитного излучения, а деньги затраченные на её строительство составляют 10 % от стоимости строительства метро аналогичной протяжённости (будучи поднятой на стальных опорах, Red Rail требует меньше недвижимости на земле).

В настоящее время поезд состоит из двух вагонов и может перевозить до 88 пассажиров одновременно. Как только первый этап будет завершён, поезд будет испытан на трассе протяженностью 7,5 км. Дополнительное пространство позволит Sky Train развивать скорость до 120 км/ч.

Red Rail является третьей по счёту технологией магнитной подвески после технологии магнитной подвески с нормальной проводимостью и технологии сверхпроводящей подвески. На исследования и разработки 800-метровой системы Red Rail ушло девять лет. Для этого были разработаны проекты с общим объёмом инвестиций в 11,43 млрд юаней (1,69 млрд долларов США).

Но это при условии, что используются электромагниты. Постоянные магниты не теряют свои магнитные свойства круглосуточно и без выходных — при условии, что можно позволить себе редкоземельные металлы. На Китай приходится 40 % всех известных мировых запасов редкоземельных элементов. Поднебесная также добывает гораздо больше этих металлов, чем любая другая страна, и абсолютно доминирует в цепочке обработки и поставок — шесть государственных китайских компаний добыли 85 % от общего количества мировых редкоземельных элементов за 2020 год.

Поэтому для других стран как бы многообещающе ни выглядела технология магнитной подвески на постоянных магнитах, производство на данный момент возможно только в Китае.

Обычные магниты с одинаковыми полюсами отталкивают друг друга, но их магнитная сила со временем ослабевает. Добавление редкоземельных элементов в магнит значительно увеличивает срок его службы. Неодим, например, может уменьшить потерю магнетизма до менее чем 5 % за столетие. Поэтому магниты с редкоземельными элементами называются постоянными магнитами.

Маглев с постоянными магнитами превосходит подземные транспорт с точки зрения скорости и комфорта. Максимальная скорость большинства внутренних линий метро, как правило, ограничена 80 км/ч, но поезд на магнитной подвеске с постоянными магнитами, полностью управляемый искусственным интеллектом, может развивать скорость вдвое быстрее.

Поезду также трудно выйти из строя или повредиться во время длительной эксплуатации, потому что постоянное магнитное поле поглощает большую часть толчков и ударов. В будущем постоянные магниты помогут создать новый двигатель для индустрии железнодорожного транспорта и даст Китаю новое преимущество.

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Спустя 2 года с момента начала пандемии Covid-19 в Ганновере провели масштабную промышленную выставку HANNOVER MESSE. Ключевыми темами стали устойчивое развитие, «зеленая» энергетика и промышленные технологии. А надежды на позитивное изменение мира возложили на чипы, датчики и технологию Internet of things, которая представляет собой сеть подключенных устройств. Поскольку внедрение технологии сильно ускорилось за последние пару лет, ежегодно отмечаются новые тенденции в развитии IoT. Этот год не стал исключением.

Если вы тоже неравнодушны к вопросу о будущем интернета вещей, прошу под кат. А кто еще не в теме, предлагаю начать с истории появления IoT в нашей жизни.

Как все начиналось

Появление Internet of things было предсказано известным физиком Николой Тесла еще в 1926 году. В его представлении именно радио должно было стать «большим мозгом», к которому смогут подключаться различные устройства. Это случилось, но не так быстро. И если верить истории, то произошло довольно случайно. Джон Ромки – один из создателей протокола TCP/IP, попробовал подключить тостер Sunbeam Deluxe Automatic Radiant Control к интернету по сети TCP/ IP. Подключение сработало, и он смог управлять им через простую информационную базу SNMP MIB. На тот момент была доступна только одна функция – это включение и выключение. Так в 1990 году появилась первая интернет вещь.

Презентация тостера:

По сравнению с этим, сейчас мы имеем значительно больше контроля над приборами, которыми пользуемся, а многие из этих приборов работают в автономном режиме. Люди все реже задаются вопросом, а все ли выключено, когда выходят из дома. Это положило начало появлению «умных» домов, «умных» городов.

Прошел практически десяток лет, пока технология получила название и стала встраиваться во многие сферы нашей жизни.

В 1999 Кевин Эштон – британский инженер и основатель исследовательской группы при Массачусетском технологическом институте разработал систему для оптимизации торговой отрасли. Он внедрял радиодатчики с целью оптимизации процесса поставки продукции, отслеживания складских запасов и выстраивания выгодных логистических цепочек для транспортировки товаров к торговым точкам. В дальнейшем эти данные стали использовать для анализа спроса и предложения. Торговые сети быстро заметили эффективность такой технологии и стали интегрировать ее в свою работу. В этом же году понятие Internet of things появилось у многих на слуху. Также была опубликована книга «Когда вещи начинают думать» от автора Нила Гершенфельда. Вещи, о которых он писал, могут на самом деле ждать нас в будущем. Когда наступит посткомпьютерный мир, а на замену придут микрочипы.

Сама концепция проста для понимания. Но то, что устройства делают с собранной информацией и каков результат этих действий — поистине является мощным и впечатляющим.

Когда устройства собирают какую-то информацию, она не попадает людям в необработанном виде. Инструменты обработки информации сами решают, что нужно оставить, а что нет. И если бы здесь не использовали машинное обучение, то пришлось бы потратить много времени для программирования каждого устройства IoT вручную под разные сценарии. Это выполнимо для каких-то небольших объектов, но не для машин, производства и других крупных областей.

Показательным примером является сотрудничество компании Libelium с крупнейшим в Европе аквариумом Сарагосы. Плодом их взаимодействия стал Libelium One для измерения параметров окружающей среды пяти различных экосистем. Данная технология гарантирует значительное улучшение качества воды и грунтовых условий, чтобы повысить качество жизни животных в водоемах. В аквариуме Сарагоса воссоздали 5 экосистем с 5000 видами животных. Libelium One будет использоваться в реальной среде для мониторинга состояния 5 рек: Нил, Меконг, Амазонка, Дарлинг Мюррей и Эбро. Учитывая условия окружающей среды и ее воздействие, устройство имеет прочные корпус и в то же время эко-дизайн, который не нарушает общей концепции устойчивого развития.

Список подобных технологических решений пополняется. Например, чтобы сократить количество новостей о неконтролируемых пожарах, Dryad Networks и NetOp разрабатывают цифровые «Dryads» со встроенным интеллектом. Датчики работают на солнечных батареях и могут обнаружить пожар на самых ранних стадиях, в том числе на фазе тления. Основная задача в том, чтобы обнаружить водород, углекислый газ на уровне ppm во избежание ложного срабатывания.

Ключевой целью по прежнему остается интегрирование IoT во все жизнеспособные модели устойчивой экономики. Это позволит получать максимум данных, чтобы понимать все процессы. Как подтверждают примеры, важную роль играет партнерство. Чтобы максимально раскрыть возможности устройств IoT, необходимо пройти большой путь из тестов, модернизаций и ошибок

Искусственный интеллект постепенно становится вездесущим, хотя для нас он по прежнему остается невидимым. В интернете нет точной даты, когда появился ИИ. И можно предположить, что не будет даты, когда он исчезнет. Однако, его появление обусловлено достижениями в таких областях, как вычислительная мощность, машинное обучение и в целом интернет. Если «облачные» технологии мы уже приняли, то к ИИ по прежнему недоверчивое отношение.

Отбросив все страхи, фармацевтическая компания Charles River начала сотрудничать с платформой Valence. Задачей их сотрудничества является использование реакторной технологии Valence, способной моделировать химические реакции, которые будут происходить после приема медикаментов. В конечном счете, врачи и пациенты не будут знать, что в основе разработки лекарства ИИ. Медицина является самой масштабной отраслью, вклад в которую могут привнести специалисты из самых разных отраслей.

Что касается других сфер, компанией Siemens был продемонстрирован анализатор прогнозного обслуживания. С его помощью можно выявить дефекты в системах привода до того, как они окажут негативное влияние на производство. А это могут быть повреждения подшипников/двигателя, смещения или дисбаланс. Такая технология исключает незапланированные простои производства, оценивает уровень повреждения и оставшееся время работы. В свою очередь позволяет своевременно провести обслуживание. Интеллектуальный сервисный анализатор подходит для приборов, которые постоянно находятся в действии. В их числе насосы, вентиляторы, компрессора и тд. В основе решения Predictive Service Analyzer искусственный интеллект.

Этих примеров недостаточно, чтобы полностью раскрыть возможности ИИ. Но мы видим, что его включают в свои продукты, платформы, услуги не только компании гиганты, но и небольшие предприятия. Чем чаще мы будем слушать о том, как на самом деле используется ИИ, тем быстрее будет появляться доверие.

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Ровно 40 лет назад на свет появилась технология, в буквальном смысле слова изменившая мир. Именно в этот день, 1 октября 1982 года, компании Sony и Phillips выпустили на японский рынок первый компакт-диск. В тот же день Sony анонсировала первую в мире модель проигрывателя для компакт-дисков, получившую наименование CDP-101.

Удивительно, но технологию лазерной записи данных на оптический носитель трудно было назвать принципиально новой даже в 1982 году. Способ сохранения информации на светопропускающем носителе был изобретен Дэвидом Полом Греггом в 1958 году, а запатентован — в 1961-м. В своих исследованиях Грегг использовал принцип оптического чтения и записи данных «на просвет», который не отличался высокой точностью и эффективностью — значительно большей плотности хранения информации и более высокой скорости ее обработки можно было добиться только с использованием отраженного света. Именно такой метод и применила компания Philips в процессе создания своей технологии LaserDisc, которая дебютировала в 1972 году и была призвана прийти на смену стандарту VHS — при том, что бытовые видеомагнитофоны этого стандарта появились на полках магазинов лишь за два года до этого. В отличие от более позднего CD, LaserDisc использовал аналоговую запись и не поддерживал полностью цифровой формат хранения данных. Диски имели довольно большой диаметр — 30 сантиметров, и внешне походили на виниловые грампластинки.

Первый LaserDisc, на котором был записан голливудский блокбастер «Челюсти», поступил в продажу 15 декабря 1978 в Атланте, США. Однако в Америке, да и во всем мире эта технология не снискала популярности, так и не вытеснив с рынка видеокассеты форматов VHS и Betamax — прежде всего потому, что у пользователей отсутствовала возможность записывать на оптический носитель видеофильмы и телепрограммы. Определенное признание этот формат получил лишь в Японии, Южной Корее и в Сингапуре, в основном, благодаря распространившимся там точкам проката дисков с видеофильмами. Однако проигрыватели для LaserDisc стоили слишком дорого, хотя производились они во многих странах, в том числе, и в Советском Союзе. В СССР существовало даже несколько моделей проигрывателей LaserDisc: «Амфитон ВП 201» производства Ярославского завода «Машприбор», «Русь-501 ВИДЕО» и «Русь ВП 201» (Государственный Рязанский завод приборов), а диски для них выпускало ленинградское научно-производственное объединение «Авангард».

По сравнению со своим предшественником, появившийся в 1982 году Compact Disc (CD) был действительно «компактным» — он имел привычный нам диаметр 120 мм, но при этом сохранил прежнюю плотность записи за счет того, что данные сохранялись на носителе в цифровом формате. Первоначально носитель использовался только для аудиозаписей, даже назывался соответственно — Digital Audio Compact Disc, но позже на CD научились записывать другие типы информации. На читаемой поверхности компакт-диска располагалась спиральная оптическая дорожка довольно большой плотности, позволявшая хранить до 75 минут аудио. На самом первом коммерческом компакт-диске был издан альбом группа ABBA «The Visitors».

На момент появления технологии в 1982 году компакт-диск мог хранить гораздо больше данных, чем жесткий диск персонального компьютера, который в те времена имел объем 10 Мбайт. Это и предопределило судьбу формата, обеспечив ему популярность.

Глядя на первый в мире коммерческий плеер для компакт-дисков — Sony Compact-Disc Player CDP-101 — также представленный публике 1 октября 1982 года, нельзя было не заметить поразительное сходство этого устройства с видеомагнитофоном. Поначалу аппарат продавался только в Японии, и стоил 168 000 иен (около 730 долларов США по курсу 1982 года). Порядковый номер модели, 101, был выбран лично председателем и генеральным директором группы Sony Corporation Нобуюки Идэй, поскольку 101 в двоичной системе счисления — это 5, а Идэй считал пятерку счастливым числом.

Американский и европейский дебют устройства был отложен до ноября 1982 года из-за того, что технологический партнер Sony, компания Philips, не смогла подготовить собственную версию проигрывателя для не-японских рынков Philips CD100 к первоначально согласованной дате запуска. Как бы то ни было, Philips CD100 являлся почти полной копией Sony CDP-101, и даже содержал в себе множество компонентов производства Sony.

Проигрыватель имел инфракрасный пульт дистанционного управления, горизонтальный выдвижной лоток и цифровой индикатор на передней панели, показывающий номер воспроизводимого трека, либо по нажатию кнопки на лицевой панели — прошедшее или оставшееся время воспроизведения. Плеер воспроизводил только аудио-диски, и из-за высокой стоимости цифро-аналоговых преобразователей имел только один ЦАП для обоих стереоканалов. Имел Sony CDP-101 и досадный конструктивный недостаток: из-за несовершенства электронных компонентов того времени звук в правом и левом аудиоканале рассинхронизируются примерно на 11 микросекунд. Четырехканальный звук в этом устройстве, как и в рамках формата вообще, так и не был реализован.

Вскоре исходный аудиоформат был расширен: появился формат CD-Text, позволявший хранить дополнительную текстовую информацию (например, название альбома, название песни, имя исполнителя), затем производители научились сохранять на дисках графические данные в дополнение к аудиозаписям — стало возможно записывать на CD фото исполнителей и обложки альбомов. Оставался один шаг до распространения на компакт-дисках видеофильмов и компьютерных программ.

Несмотря на преклонный возраст, компакт-диски и их наследники — DVD и Blu-ray активно используются до сих пор, в основном, для хранения и архивации данных. Возможно, еще через десяток лет мы отметим очередной юбилей этой технологии.

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Пора уже поближе познакомиться с квантовой физикой на практике! Сегодня я расскажу вам об истории открытия эффекта ядерного магнитного резонанса, но в отличие от классических учебников полных зубодробительного матана мы обратим наш разрушительный для когеренции взгляд на экспериментальную составляющую. С полученными знаниями вы сможете в духе старого доброго DIY собрать несложный прибор, который позволит вживую послушать сигналы ядер атомов водорода а также измерить величину магнитного поля нашей планеты.

Схема экспериментальной установки Штерна-Герлаха, которую можно часто встретить на страницах учебников. Магнит сверху специально сделан в виде клина, чтобы сделать поле в районе пучка как можно более неоднородным. Для простоты показаны только полюса магнитов, участвующие в процессе (нет, это не монополи!).

Прожжённый физик конечно скажет, что картинка эта слишком рафинированная. Ведь настоящая установка напоминала собой этакий самовар с кучей непонятных трубочек, вполне в духе своего времени. Эксперимент с ней шёл пару часов, после чего надо было разбирать аппарат и подготавливать всё заново. Вместо отверстия для получения луча из атомов исследователи в итоге использовали щель (с отверстием опыт нормально не получался). Также, в первых попытках след не было видно вовсе и какое-то время коллеги полагали, что луч просто не попадал в пластину. Однако в один прекрасный момент, в процессе пристального разглядывания Штерн имел неосторожность подышать на неё, от чего внезапно рисунок проявился. Оказалось что дешёвые сигары, которые Отто курил порой прямо в лаборатории содержат очень много серы, реакция с которой и приводила к такому эффекту (похоже на байку, но это таки было проверено в 2002 году). В итоге, из-за несовершенства магнитов и сложностей в их юстировке, два раздельных пучка всё равно не расходились полностью, а лишь в середине, но тем не менее, рисовали на стекле первый поцелуй от квантовой физики человечеству:

Настоящая установка Штерна-Герлаха во всей красе.

Результат у них получился шокирующим и полностью противоположным их ожиданиям. Вместо опровержения теории они подтвердили её: поток атомов серебра четко разбивался на два пучка, что означало что квантование — это не теоретическая выдумка и математические шуточки, а нечто реальное. И где-то на глубоком уровне наноскопических масштабов магнитные свойства электронов могут принимать только два значения и никаких промежуточных. Исследователи по всему миру тут же стали повторять опыт, дорабатывать его, и писать новые теоретические обоснования и статьи. Было выяснено, что наблюдаемый эффект возникает из-за наличия магнитного момента у одного-единственного электрона, что болтается без пары на внешней орбитали атома серебра. Взяли бы Штерн и Герлах другое вещество для эксперимента, где все электроны парные и компенсируют моменты друг друга, не факт, что у них бы что-то получилось. Так, случайность как минимум дважды сыграла главную роль в этой цепочке событий.

Парные магниты А и В повторяли собой конструкцию Штерна-Герлаха, но при этом технологично были более совершенны. Вместо постоянных везде были использованы компактные и температурно-стабилизированные электромагниты с активным жидкостным охлаждением. Это позволяло точнее контролировать и без того многочисленные переменные величины эксперимента и избавиться от кучи проблем связанных с неодинаковостью параметров молекул в пучках. Предполагалось, что пучок молекул входит в установку немного под углом и дважды изгибаясь снова фокусируется на выходе, где стоит детектор. Он, кстати, тоже стал электронным и курить около него не требовалось:

Хитрость была в том, что пары магнитов А и B были расположены с противоположной друг другу по вертикали полярностью, что и позволяло загибать и разгибать обратно пучки используя только магнитный момент ядер атомов. Две синие кривые на рисунке показывают путь молекул с разной скоростью и угловым моментом. Как бы они ни старались, в середине установки они были в одинаковых условиях и над ними можно было проводить всяческие манипуляции. Именно там Раби разместил третий электромагнит, помеченный как «С» с однородным полем, направленным уже горизонтально и, чтобы совсем стало сложно и научно, ещё и небольшие витки из медных трубочек внутри этого магнита, подключаемые к высокочастотному генератору.

Идея Раби была основана на теории о том, что у молекул, ядер атомов и электронов в постоянном магнитном поле должен быть разный угловой, а следовательно, и магнитный момент. Предпосылки к таким умозаключениям выросли опять же из механики: имея две юлы с разной массой вы скорее всего получите разные скорости их вращения в одном и том же поле тяготения вашей планеты и при прочих других равных условиях. А потому он предполагал, что когда пучок молекул попадает в магнит «С», на вращающиеся ядра составляющих их атомов можно будет выборочно воздействовать при помощи переменного поля подходящей частоты и таким образом переориентировать их в пространстве. Если такое произойдёт, то пучок молекул уже не сможет достигнуть детектора, так как он изогнётся в другую сторону. Именно такая ситуация показана на рисунке в виде перехода синих кривых в желтые.

Раби подавал на медные витки в центре установки фиксированный высокочастотный сигнал 3.5 МГц и менял ток в центральном электромагните, таким образом регулируя величину поля. В какой-то момент было зафиксировано отклонение пучка от детектора, что означало, что магнитный момент ядер поменялся под воздействием внешнего сигнала. Причём важно отметить, что процесс происходил довольно внезапно, то есть носил резонансный характер. Это было свидетельством квантовой природы феномена. Ядра при смене своего магнитного состояния поглощали энергию фотонов только строго определённой величины, и конечно же, количество таких состояний было ограничено:

Первый в мире график, демонстрирующий ядерный магнитный резонанс, именно Раби дал этому эффекту его имя (1938 г.). Получен он на пучках хлорида лития, содержащих изотоп 7Li.

Зная параметры процесса, стало возможным с небывалой точностью измерять магнитные моменты ядер разных атомов. Правда даже гениальному Раби на тот момент не пришло в голову, что открытый им эффект может быть повёрнут с ног на голову и использован где-то ещё кроме экспериментальных вакуумных установок для ядерной физики.

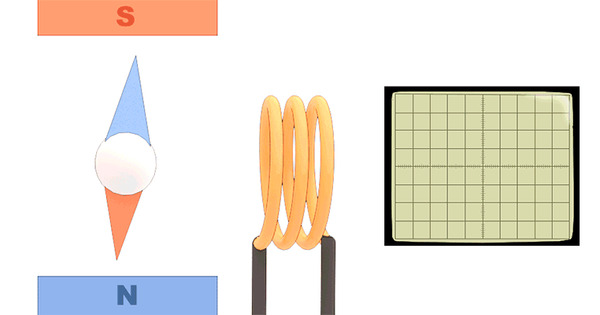

Лишь некоторое время спустя, в разных местах планеты Феликс Блох, Эдвард Пёрселл и Константин Завойский независимо обнаружили, что магнитный резонанс – это не только поглощение энергии ядрами, для смены их магнитной ориентации, но ещё и последующий процесс её высвобождения при их возвращении в предыдущее состояние. Оказалось, что такие сигналы релаксации вполне можно детектировать и в обычных материалах и предметах, а не только с отдельными атомами или молекулами в пучках. Достаточно поместить исследуемый объект в однородное магнитное поле, побеспокоить его другим перпендикулярным полем, и ядра атомов (или электроны) хором начнут отвечать:

Как измеряются сигналы магнитного резонанса. Стрелка компаса имитирует общую суммарную намагниченность ядер атомов внутри какого-либо объекта. Для их возбуждения на катушку можно подавать постоянный ток, или же сигнал определённой частоты (что, конечно, более эффективно). На экране осциллографа — сигнал релаксации от ядер атомов, снимаемый с той же катушки. Частота его специфична для разных атомов и даже их позиций в молекулах вещества.

Такой разворот открыл человечеству небывалые перспективы для новых методов определения состава веществ, структур молекул и всякой там томографии при помощи одних только магнитных полей. Все кроме Завойского в итоге получили нобелевские премии, химики – крутейшие спектроскопические анализаторы для лабораторий, а вы — возможность посмотреть, что же там болит в пояснице без какого-либо внешнего вмешательства.

Как видите, покрытие практически полное. Однако нельзя игнорировать слово «изотопы». Оно присутствует на картинке вовсе не для научного занудства. Многие химические элементы в обычном своём состоянии не удовлетворяют условиям получения сигналов от их ядер, а потому приходится выкручиваться с их собратьями другой массы, которые зачастую и не особо интересны для исследователей.

Другая титаническая проблема состоит в том, что ядра будучи не в лабораторных условиях, а внутри вещества упорно не хотят поляризоваться внешним магнитным полем, особенно если оно слабое. Причин для этого на атомных масштабах целая куча, но мы с высоты своих гигантских размеров не имеем возможности особо в них вникать, а поэтому называем ёмким термином «температура». Так, например, в поле величиной 1 Тесла (примерно такое можно найти у самой поверхности неслабых таких неодимовых магнитов) при комнатной температуре поляризация ядер водорода будет всего лишь 3 ядра на миллион своих ленивых собратьев, которые участвовать в этом откажутся. Разумеется, поймать сигнал от трёх ядер малореально, даже если задействовать самые топовые технологии человечества. Выручает тот факт, что в одной лишь капле воды атомов водорода будет где-то в районе 3,34*10^21. Благодаря такому безумному множителю мы уже можем что-то с этим сообразить.

Вообще говоря, водород как будто идеально был создан для магнитного резонанса: он есть практически везде и в больших количествах а его частота прецессии в магнитных полях, которые мы можем технически организовать или даже найти в природе — очень удачно подходит под возможности нашей приёмной электроники. Именно сигналы этого элемента чаще всего измеряют во всех сферах деятельности, где так или иначе замешан ядерный магнитный резонанс. И именно поэтому далее мы будем получать сигналы от протонов водорода в нашем самодельном магнитометре.

Баночка из-под жвачки избавлена от содержимого и этикетки. Катушка справа — спойлер к дальнейшим действиям.

Следующий важный компонент — много медной проволоки. Понадобится как минимум метров 50-80 если речь идёт о диаметре 0.08 мм, который использовал я. В моём случае она была аккуратно выдрана из сломанного двигателя от какой-то бытовой техники. Вообще говоря, чем больше будет у вас проволоки и чем она толще — тем лучше для экспериментов. Проволоку надо намотать прямо поверх бутылки. Я использовал суперклей для фиксации в начале и прямо в процессе. Если вы когда-либо собирали катушку Тесла, то это не вызовет у вас затруднений. Да, нам понадобится значение индуктивности этой самодельной катушки далее, так что если у вас нет приборов для её измерения, то придётся считать витки по ходу дела:

Мотаем первый слой, не останавливаемся, и также мотаем поверх второй и третий. Резинка на горлышке немного поможет от будущих протечек.

Данная конструкция будет одновременно служить и для возбуждения протонов в воде и для приёма сигнала от них. Поэтому катушка должна иметь с одной стороны как можно большую индуктивность (много витков), с другой — не слишком большое сопротивление (мало витков). Эти условия как два конца одной палки, поэтому придётся находить баланс, учитывая материалы, которые вы найдёте. Для поляризации протонов на катушку понадобится подавать ток в пределах 250-750 мА, соответственно, если намотаете слишком много, то придётся объединять кучу батареек последовательно, чтобы получить нужный ток. Да-да, именно батареек. Забудьте про любые импульсные источники питания и стабилизаторы, ибо данный процесс будет дико чувствительным к любым помехам. Сопротивление моей катушки получилось около 27 Ом, что потребовало в итоге использования как минимум одного (18 В) аккумулятора от шуруповёрта для получения нужного тока поляризации.

Процесс работы устройства будет выглядеть так:

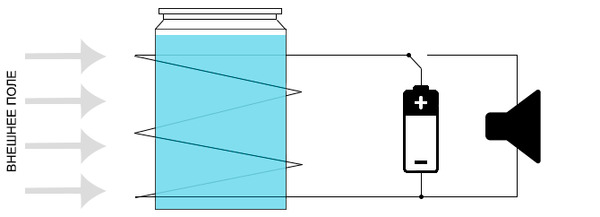

Принцип работы простейшего магнитно-резонансного протонного магнитометра (о-о-о-чень упрощённый).

Мы поляризуем протоны воды магнитным полем, создаваемым катушкой, а далее подключаем её к аудио-усилителю и слушаем ответные сигналы водорода. Частота сигналов будет зависеть от величины внешнего однородного магнитного поля, в котором находится бутылочка. Где ж его взять? Оно уже здесь вокруг вас, бесплатно предоставлено в пользование нашей любимой планетой Земля. Так удачно совпало, что резонансные сигналы водорода в поле Земли будут в районе 2 кГц, прекрасно слышимых нашими ушами (не зря же выбирали водород!).

Да, коэффициент усиления будет бешеный, но и мы собираемся тут атомные ядра слушать, а не перфоратор соседа.

Общую архитектуру я скопировал отсюда, хотя компонентно моё решение думаю будет даже проще для повторения. Нам понадобится всего лишь три микросхемы двойных операционных усилителей. Я использовал то что было под рукой (TL082), но безусловно можно найти и что-то получше. Для данной задачи нужно обратить внимание на такие характеристики как коэффициент шума и входное сопротивление. Чем первая ниже, а вторая соответственно выше, тем будет лучше устройство работать в итоге.

Итак, главная причина, по которой усилитель надо собрать самостоятельно состоит в том, что его конструкция будет буквально зависеть от того, на каком месте планеты вы находитесь. Так как мы задействуем в эксперименте магнитное поле Земли, то перед созданием схемы сначала надо примерно выяснить величину этого поля, после чего получить значение рабочей частоты, а от него уже посчитать номиналы элементов схемы.

Карта магнитных полей нашей планеты, значения представлены в нанотесла.

По такой карте выходит довольно грубая прикидка, поэтому тут можно схитрить и использовать плоды прогресса. В смартфоне, с которого вы вероятнее всего читаете этот текст, уже есть магнитометр, который можно задействовать для более точных локальных измерений. Также в маркетах много приложений, которые показывают величины для вашей местности (напр. CrowdMag). В моём случае я выяснил величину в 49600 нанотесла. Её нужно умножить на гиромагнитное соотношение для водорода (42.58) и разделить на тысячу чтобы не было путаницы в порядках. Таким образом у меня вышло 2112 Герц. Это число далее будем использовать для подбора резонансного конденсатора, а также полосовых фильтров в схеме усилителя.

Кстати, вот и она:

Нажмите чтобы увидеть полный размер.

Несмотря на то, что выглядит сложно, она состоит из одинаковых кирпичиков — ступеней усиления, повторяя структуру с картинки выше. Если уж у вас хватит усидчивости мотать катушку, то спаять вместе три микросхемы — и подавно.

Мне настолько понравилось мотать катушки в процессе экспериментов, что и мелкие блокирующие индуктивности я изготовил самостоятельно, используя в качестве основы гильзы для обжима проводов. К сожалению, один из операционников у меня был только в мелком корпусе, отсюда такие страсти на обратной стороне платы. Кстати, она вышла эко-френдли, все компоненты кроме SMD я взял со старой сломанной техники.

А работать усилитель будет в полевых условиях. Поэтому желательно засунуть всё в какой-никакой корпус. Я распечатал вот такую коробочку из трёх частей с претензией на дизайн:

Усилитель в сборе. Внутри платка и две батареи «крона». Кнопка просто выключатель для питания, чтобы не сажать батареи попусту.

Вход усилителя будет соединяться с переключателем поляризации и далее с катушкой при помощи коаксиальных кабелей, именно поэтому вы наблюдаете SMA разъём спереди. Коаксиальные кабели нужны чтобы защитить и так слабые сигналы от внешних наводок. В целом для этого сойдёт абсолютно любой антенный кабель и разъёмы к нему. Единственное, нельзя размещать никаких магнитных частей около катушки, а саму катушку расположить как минимум в метре от усилителя.

Схема подключения катушки к диоду, переключателю поляризации и усилителю.

Катушка соединяется при помощи длинного кабеля к кнопке с батареей — переключателю режимов «поляризация» и «приём», а та — уже при помощи короткого коаксиала к усилителю.

Итак, если вы таки соберёте всё это дело вместе и включите, в наушниках вы должны услышать знакомое радиоприёмное «пшшш». Да, усилитель (будучи собран без ошибок) будет настолько чувствителен, что вы с его помощью сможете слышать вообще всё: статику от переливающейся воды в ёмкости с катушкой, трение коаксиального кабеля о пол, любые источники электромагнитного излучения, особенно всепроникающие 50 Герц и их гармоники. Даже узкополосные фильтры в нашей схеме увы не помогут это отфильтровать. В такой какофонии звуков пытаться расслышать жалкие сигналы атомных ядер просто невозможно физически. Чтобы прикоснуться к протонной магии, придётся отправится в путешествие подальше от людей. Только отринувши мирскую суету можно будет познать природу настолько глубоко.

Чем дальше от цивилизации и металлических объектов — тем лучше.

Перед стартом позаботьтесь о подставке для катушки. Измерения лучше проводить в метре от поверхности земли или выше, там поле более однородное. Я использовал пластиковую палку и распечатал небольшой крепёж для бутылочки:

Следы на катушке — это излишки суперклея.

Снизу крепления я сделал градуированную шкалу с шагом 22.5 градуса. Дело в том, что максимально эффективно процесс релаксации протонов будет происходить только когда бутылочка ориентирована в направлении на запад или восток. Нормального компаса у меня под рукой не было, и я решил сделать серию измерений, чтобы точно не ошибиться.

Итак, когда все условия будут соблюдены, после нескольких секунд поляризации вы услышите его:

Это спектры шестисекундного отрывка со стартом от второго щелчка.

Измеренная частота довольно близко оказалась к расчётной! Далее я провёл измерения сигнала в разных положениях поворота бутылочки, чтобы найти заветное направление запад-восток.

Что интересно, частота не сильно менялась от измерения к измерению.

Тут меня ждал сюрприз, так как по ожиданиям должно было быть два максимума за полный оборот, а вместо этого, я получил один. Я провёл два раунда таких измерений, поворачивая бутылку сначала по часовой стрелке, затем против неё, пока не заметил, что вода в ней заметно нагрелась от тока, периодически текущего по катушке, на чём я и решил остановиться. Результаты я представил в виде диаграммы направленности:

График зависимости максимальной амплитуды сигнала от угла поворота бутылочки. По идее тут должна была быть «восьмёрка», но что-то пошло не так.

Такой результат вышел очень занятным, в качестве варианта объяснения, я могу предположить, что бутылочка была слегка под наклоном, а из-за того, что её конструкция не позволяла наполнить её доверху, там был воздушный пузырь, который переходил из одного её конца в другой, меняя количество воды внутри катушки, а соответственно и протонов. На этом мои эксперименты подошли к концу, а вот возможные применения для приборчика — нет.

Картинка из статьи с примером использования дифференциального ядерного магнитометра — металлоискателя.

Кроме того, никто не заставляет ставить эксперименты только над водой. Можно залить и любую другую жидкость, где есть протоны и измерить резонансные частоты ядер в ней. Кто-то даже строит в таких условиях целые спектры. Конструкцию приёмника, для этого правда, придётся доработать, так как в данной статье она узкополосная.

Если добавить к этой штуке градиентные обмотки и какую-нибудь ардуину, то можно получить простейший аппарат МРТ для применения в полях. Он, конечно, будет очень долгим и разрешение картинок будет оставлять желать лучшего, но зато не требует никакого гелия и записи на приём за неделю.

Итог

Вот такой получился рассказ. Я надеюсь, что вы, как и я оценили объём практической и теоретической работы, который стоит за этим маленьким «дзынь», еле слышимым в наушниках. Квантовый мир хоть и окружает нас повсюду, но в тоже время он такой же далёкий, как и космос. Сегодня мы немного побыли в роли астрономов, которые развернули свои телескопы в другую сторону шкалы масштабов. Мир вокруг нас интересен в каждой мельчайшей детали, и поразительно как при помощи бутылки с водой и мотка проволоки можно немного коснуться самой его сути.

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

1. Им друг без друга нельзя

В комментариях к статье про мобильных операторов много кто просил сделать продолжение и рассказать, как простой народ с “Большой Четверкой” взаимодействует. Что ж, рассказать там действительно есть чего, потому как людей у нас в стране много, все они разные, и на появление в зоне видимости подозрительных антенн все тоже реагируют… по-разному.

Дело в том, что хоть у нас страна и большая, но вся целиком кем-то занятая. Даже ничейная земля – чья-то, и чтобы разместить новую вышку связи где-бы то ни было, неизбежно придется с кем-то договариваться и заключать договор аренды.

Самый лучший вариант – это юридические лица, владеющие каким-то большим, а в идеале ещё и высоким зданием, на крыше которого и будут потом размещать оборудование. Какого-нибудь индивидуального предпринимателя или скромное ООО более чем устраивают регулярные платежи за аренду без затрат и лишней головной боли, и если никто никому не будет создавать лишних проблем, то процесс заключения договора проходит быстро и безболезненно. У того же юрлица можно ещё и электричество попросить без каких-либо сложностей.

Чуть менее проблемные, но тоже замечательные люди – главы районных администраций, которые передают мобильным операторам в пользование небольшие участки земли посреди нигде. Тут в целом все тоже идет гладко, за тем лишь исключением, что приходится таки ставить полноценную вышку и потом непонятно откуда брать для нее питание – участки посреди пустыря за редким исключением не электрифицированы.

А еще всегда есть вариант договориться с частным собственником земли и поставить вышку в чьем-то огороде.

Ну, вы сюда пришли не для того, чтобы слушать как у “Большой Четверки” все хорошо и просто, вы пришли ради ДРАМЫ. А драма – это люди. И зачастую без простых людей вокруг вот вообще никак не обойтись, потому как для людей эти вышки и строятся, причем, как правило, в местах, где людей много и густо. В городах это зачастую крыши многоквартирных домов, если не сложилось найти какое юрлицо поблизости, а в сельской местности это частные участки, СНТ, ГСК, ну или просто та же выделенная администрацией района земля по соседству с деревней или селом.

Тут еще важный момент, что вышку надо поставить не просто в каком-то селе или районе города, но конкретно в тех границах, что обозначил радиопланировщик. И если регион этими вышками уже застроен достаточно плотно, то зоны поиска становятся совсем крошечные, иной раз буквально надо искать варианты в радиусе метров пятидесяти, или и того меньше. А в таком радиусе вариантов закономерно получается не так уж и много, и начинается выбор между большим злом и малым.

Обычные переговоры с председателем СНТ

За редким исключением, председатель всегда пытается усидеть на двух стульях: получить от мобильных операторов как можно больше денег, но при этом ни с кем этими деньгами не делиться. Надо ли говорить, что зачастую вышка располагается на участке самого председателя? По этой же причине, все договора аренды заключаются очень быстро, но вот непосредственно стройка и запуск объекта проходят по принципу «ни дня без приключений».

Частные садовые участки – самая интересная категория. Для простого человека предложение разместить у себя на территории огорода вышку связи всё равно, что выигрыш в лотерею, тем более что потребуется участок пять на пять метров и пара подписей, а выгоду можно извлекать потом десятилетиями. Главное умерить свою жадность и не пытаться заламывать переговорщикам руки – всегда есть вероятность, что они могут пойти к вашим более сговорчивым соседям. Не раз и не два видел, как люди буквально упускали из рук возможность заметно увеличить свой доход из-за того, что уперлись рогом и отказывались уступить пару тысяч в месяц.

Проблемы у оператора же тут связаны зачастую с двумя вещами:

Саму администрацию района это не то, чтобы сильно радует, но, в общем и целом, и не сильно-то расстраивает. Результат всех этих действий по итогу всегда примерно никакой. Мобильные операторы не дураки, они предварительно получают все разрешения, и если частное лицо еще может отступить и разорвать договор, дабы не портить отношения с соседями, то чиновники просто пришлют стандартный ответ и всё. Согласование же самих жителей деревни, вопреки распространенному мнению, для начала работ не требуется. Что, правда, не мешает им устраивать собрания и демонстративно что-то не согласовывать.

По опыту могу сказать, что безразличный парень справа — поисковик

Когда письма не работают, то дальше в бою остаются самые упорные, которые блокируют подъезд строительной техники своими автомобилями или же самолично ложатся на дорогу. А также порой берутся за оружие. Строителям только на моей памяти пару раз угрожали охотничьими ружьями, один раз травматическим пистолетом, и раз пять грозились спустить собак. Тут уже в дело вступает полиция и усмиряет особо буйных, терпеливо объясняя тем всю глубину их неправоты.

Однако то, что вышка построена, ещё не означает конец приключениям. При наличии большого желания и всё того же ружья, оборудование можно попортить метким выстрелом, а есть достаточно мощная сельскохозяйственная техника, например трактор, то вышку можно и снести целиком.

Нередки и случаи вандализма. Само по себе оборудование связи ценности для воров не представляет, однако на каждом объекте есть несколько аккумуляторов, которые в случае исчезновения питания должны будут обеспечить работу вышки до завершения восстановительных работ на линии или же пока не подвезут переносной дизель-генератор. Вот за этими аккумуляторами зачастую и охотятся взломщики, и от которых должны защищать высокие заборы, колючая проволока, замки, камера видеонаблюдения и сигнализация. Защищает не всегда, хотя в целом удача ворам улыбается не часто. Некоторые из этих гениев преступного мира «идут на дело» со своими телефонами в кармане, а потом очень удивляются тому, как быстро их нашли службы правопорядка.

Но попадаются и идейные, что вандалят просто так, без материальной выгоды, исключительно из любви к искусству. Коллеги из соседнего региона рассказывали, что неугомонный дедок с участка напротив повадился пару раз в неделю влезать в электрощиток и устраивать короткое замыкание. Сначала грешили на подрядчиков и кривой монтаж, потом на грозы и молнии, и лишь установка камеры прояснила ситуацию. Судится с дедом не стали, быстрее и проще оказалось перенести щиток на три метра выше.

Как выяснилось позднее, старик был сильно обеспокоен облучением волнами 5G. Я первые годы работы, честно скажу, думал, что это такая локальная и несмешная шутка у коллег, что вот мол, народ против 5G бунтует. А оказалось правда.

Из всех причин народного недовольства эта всегда стабильно возглавляет любой топ. Та самая вышка, которую снесли с помощью трактора, вызывала народный гнев именно по этой причине. Что, сказать по правде, немного забавно, так как 5G вышек в нашей стране по пальцам можно пересчитать, и уж точно никто их по удаленным деревням не ставит. Но когда приезжаешь работать на объект, то прохожие и соседи обязательно подойдут и спросят, а не 5G ли это часом, а не опасно ли оно. Я всегда отвечаю честно, что это вышка 4G и каждый раз неизменно получаю один ответ:

– А, ну раз 4G, то тогда ладно.

Бывает, конечно, что «победа» таки достается недовольным, особенно на окраинах крупных городов, где идет плотная застройка и нет ничего, кроме многоэтажек. Зоны поиска там маленькие, и если ни на одном доме с жильцами так и не получилось договориться, то приходится признать поражение. И ставить вышку в сквере между домами.

Иногда, кстати, бывает так, что сама управляющая компания по каким-то причинам выступает против монтажа оборудования связи на своих крышах, а так как в таких районах управляющая компания всего одна, то ситуация это неприятная. Решение такое же — поставить вышку на окраине застроенной территории, где земля пока ещё принадлежит городу, а не застройщику, хотя на крыше в центре района было бы все же заметно эффективнее. Что любопытно, поток жалоб от жителей новых районов на плохую связь там потом довольно стабильный, а сделать со стороны операторов ничего нельзя.

Хотя бывает и ещё хуже. Особо хитрая управляющая компания была не против установки вышки на крыше одного из своих домов, но когда все было уже смонтировано, и куча денег была потрачена, эти хитрые ребята запросили отдельную оплату за подключение электроэнергии, шестизначную сумму. Чтобы вы понимали масштаб наглости: стандартные тарифы для сетевых организаций за такой объем электроэнергии предусматривают оплату в размере 500 рублей. Ну, как говорится: наглость – второе счастье.

Также бывает, что возникают проблемы и на старых, сто лет назад построенных вышках, когда внезапно меняется собственник, и например, по каким-то своим причинам вдруг не хочет получать бесплатных денег. С ним пробуют договориться, но за неимение других вариантов в итоге уйдут и будут в срочном порядке искать новые варианты по самым ближайшим крышам. Как правило, находят – бесплатные деньги любят многие.

Тот, кто думает, будто бы эта проверка легкая и формальная, очевидно никогда не сдавал никаких свежепостроенных объектов госкомиссиям: смотрят во все щели, тыкают приборами куда хотят, и чуть что, так сразу грозно хмурят брови.

При этом мошенники всех мастей продолжают нагнетать и зарабатывать на страхе технически неграмотны людей. В интернете чего только не продают для защиты от ужасного 5G излучения. Один находчивый житель США успел заработать 500 тысяч долларов на лосьоне от излучения 5G, который в итоге оказался смесью солнцезащитного средства и вазелина. Помимо этого можно найти в продаже:

Если все выше сказанное для вас не довод, то знайте: все мобильные операторы размещают на каждом своем офисе минимум одну такую вышку, а зачастую даже больше. Была бы плохая реклама, если бы сотрудники мобильного оператора имели проблемы с мобильной связью, так что тут они дважды перестраховываются. В итоге всё, что они делают с жителями обычных многоквартирных домов, владельцы мобильных компаний и их высший менеджмент делают и сами с собой.

Встреча поисковика в удаленном селе

А на одном из собраний, что мне доводилось лицезреть, даже случилась драка между сторонниками улучшения связи и её противниками – в нелегкой борьбе силы добра победили.

У коллеги же был случай, когда он зимой приехал договариваться с физлицом на установку вышки в его огороде, но был послан с порога в известном направлении. Вернувшись к машине, коллега обнаружил, что не может выехать, так как машина плотно увязла в снегу. Не имея других вариантов, пришлось просить о помощи все того же мужика, и вот пока они выкапывали вместе машину из-под снега, они в итоге и договорились.

Это очень показательный случай. Никто ведь на самом деле не против заработать дополнительные деньги, получить средства на капитальный ремонт дома или чтобы связь в округе была лучше. Все просто переживают за свое здоровье и здоровье своих детей. Зачастую, все что нужно, чтобы прийти к всеобщему счастью, это лишь немного терпения и понимания. Ну и в редких случаях помощь полиции.

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Мир продолжает цифровую трансформацию и потребности в высокой скорости связи растут. Потребление больших объёмов данных, типа видео в высоком разрешении, прямые трансляции в социальных сетях и онлайн-игры, за последнее десятилетие выросли в геометрической прогрессии. Для высокоскоростной передачи данных волоконно-оптические кабели (ВОК) являются лучшим выбором. Интернет-провайдеры всячески пытаются удовлетворить растущий потребительский спрос, прокладывая оптоволоконные кабели наиболее экономичным способом.

Прокладка оптоволоконных кабелей связана с несколькими технологиями, но среди них выделяется способ, при котором можно свести к минимуму рытьё траншей и прочее воздействие на грунт. Методы бестраншейной технологии, такие как горизонтально-направленное бурение, помогают проложить ВОК с большей легкостью и меньшими затратами, чем традиционные методы. Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) является одной из самых передовых технологий в области прокладки подземных инженерных коммуникаций.

Даже у представителей такой редкой профессии есть свой праздник. С 2016 года четвёртый четверг сентября отмечается Всемирный день бестраншейных технологий (World Trenchless Day).

Поздравляем всех специалистов данной отрасли!

В зависимости от обстоятельств ВОК прокладывают:

Прокладка ВОК в открытый грунт включает в себя множество процессов, такие как расчистка, выемка грунта, утилизация отходов и обратная засыпка. Все эти процессы могут занимать много времени, увеличивая общую длительность завершения прокладки. Рытьё траншей популярный выбор для большинства муниципалитетов, но это не самый рентабельный вариант. Потому что все вырытые участки должны быть восстановлены до их первоначального состояния, что делает методы открытого грунта потенциально трудоёмкими и дорогостоящими. Траншейный способ прокладки ВОК увеличивает шансы нанести урон по существующей подземной инфраструктуре, так как метод не обладает достаточной точностью для прокладки ВОК в местах со сложной планировкой инженерных сетей. Так зачем платить больше и усложнять работу?!

Траншейный способ больше всего применяется при прокладке группы кабелей, при этом ширину траншеи делают так, чтобы машина (трактор) могла поместиться непосредственно внутри траншеи для удобства прокладки и во избежания перегибов оптики.

Кабели укладываются также в обычных траншеях (ширина 50 см) и мини-траншеях (ширина 10 см). Применяется этот метод на дачных участках и газонах. Глубина укладки кабеля данным методом не велика, но внешний вид секций не портится. В Европе популярна технология прокладки кабеля в асфальтовом покрытии. Асфальт режут специальным ножом в глубину до 30 см, а в полученную мини-траншею укладывается кабель шириной от 19 до 32 мм. Кабель может быть защищён специальной «коробкой» или несколькими слоями защитных материалов, укладываемых поверх «коробки». Гарантированный срок службы защитных «коробок» составляет не менее 50 лет. Узкая и неглубокая траншея позволяет прокладывать волокно в земле по существующим коммуникациям, нанося минимальный вред дорожной инфраструктуре. После укладки кабеля такие траншеи заполняют битумом. Для этого дорожное покрытие должно быть высококачественным. Такие кабельные магистрали проще обслуживать и модернизировать. Этот метод широко используется в Норвегии и Швеции.

Don’t dig up or bury

Самым распространённым способом бестраншейной прокладки ВОК является укладка бронированных кабелей в землю с использованием ножевого кабелеукладчика. Применяется только на магистралях относительно небольшой протяженности (менее 100 км). В большинстве случаев эту технологию применяют при наличии плавно меняющегося рельефа и относительно несложных грунтов, причём на тех направлениях, где в скором времени не ожидается резкого увеличения трафика потребующего прокладки новых оптических линий связи.

Прокладка оптоволокна в земле с использованием ЗТП (защитных пластиковых трубок) является основным методом прокладки ВОК в европейских странах и в РФ. Высокопрочная ЗТП выпускается длиной от 600 до 4000 метров и поставляется на специальных мотках или барабанах. Срок службы в грунте достигает 50 лет. ЗПТ надёжно защищает ВОК от механических повреждений (в частности, от грызунов), благодаря чему можно применять недорогие ВОК без брони. Допускается эксплуатация ЗПТ при температуре от -50° С до 65° С). При прокладке в грунт недопустимы резкие изгибы волокна: минимальный радиус изгиба должен быть 1,5 м и более.

Прокладку ВОК в грунт в защитных трубах осуществляют:

- ручной затяжкой с применением ультразвукового контроля;

- механизированной затяжкой;

- тросовыми лебедками;пневматическим поршневым/беспоршневым методом.

ВОЛС в ЗТП

Прокладка ВОК в грунт с помощью специальных кабельных укладчиков является самым быстрым способом прокладки оптики из-за его высокой производительности и экономичности. Широко используется на трассах с разным рельефом и разным грунтом. Метод даёт высокий уровень механизации процесса, обеспечивая оптимальную глубину трассы (0,9-1,2 м). Перед укладкой ВОК грунт прорезают кабельным ножом, и в образовавшуюся трещину укладывается кабель. Некоторые кабелеукладчики позволяют прокладывать несколько кабелей одновременно на разной глубине. Для специального обозначения над проложенными кабелями требуется прокладка сигнальной ленты или установка специальных информационных столбов. Технология прокладки ВОК требует обеспечения постоянной скорости, а также недопущения резких изгибов и превышения допустимой натяжки кабеля (даже наклон кабелеукладчика должен быть постоянным).

Ножевой кабелеукладчик

Этот метод является одним из наиболее распространённых способов прокладки стальных кабельных коробов. Эта технология используется для преодоления препятствий, таких как сельскохозяйственные угодья, железные и автомобильные дороги, трамвайные пути, водные преграды, взлётно-посадочные полосы аэропортов, а также в природоохранных зонах.

Метод в основном используется для прокладки кабелей под дорожным покрытием. По обеим сторонам дороги делаются углубления, затем при помощи обычной дрели с выдвижной штангой сверлится отверстие под дорогу. После этого в отверствии укладывается кабель.

Длина одной магистрали может достигать 1000 м, а глубина доходить до 25 м. На въезде и выезде с магистрали устанавливаются железобетонные колодцы с гидроизоляцией. В одной скважине могут поместиться 24 связки кабелей. После завершения работ по траектории кабеля устанавливаются сигнальные ленты или информационные столбы.

Во время бурения буровой раствор закачивается через бурильную колонну в пилотную скважину через сопла в режущей головке. Буровой раствор смешивается с окружающей почвой, образуя суспензию, которая помогает взвешивать и удалять шлам. Буровой раствор не только удаляет шлам, но и смазывает буровое оборудование и стабилизирует окружающий грунт.

Можно провести сравнение между разветвлённой подземной инженерной системой и внутренней системой человеческого организма. Оба не видны невооруженным глазом, оба обширны, и повреждение любой из систем может быть катастрофическим. Благодаря новейшим технологиям появились инструменты, которые можно использовать для лечения органов в теле или модернизации кабельных линий под землёй.

Хотя для некоторых проектов могут потребоваться традиционные методы прокладки траншей, прокладка нового оптоволоконного кабеля требует более передовых технологий. Бестраншейные методы безопаснее и обеспечивают более быструю установку. Все эти преимущества в конечном итоге означают низкие затраты на установку. Бестраншейная прокладка оптоволоконных линий также сводит к минимуму воздействие на окружающую среду. Меньше земли нарушается, а это означает, что места обитания диких животных и другие охраняемые территории не разрушаются. Кроме того, бестраншейные прокладки оптоволокна производят меньше пыли, чем их открытые аналоги, что приводит к общему снижению загрязнения воздуха.

Оригинал

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Еще до официального релиза Windows 98, на мероприятии под названием Windows Hardware Engineering Conference руководитель корпорации Microsoft Билл Гейтс во всеуслышание заявил о том, что эта версия ОС станет последней в линейке 9х, и все последующие редакции Windows будут разрабатываться на платформе NT. Однако он все-таки слегка обманул уважаемую публику. Уже 5 мая 1999 года случилось «второе пришествие» в виде Windows 98 Second Edition, а ровно 22 года назад, 14 сентября 2000-го, неожиданно вышла она — Windows ME, Millennium Edition, которую русскоязычные пользователи сразу же нежно окрестили «линолеум эдишн», а их заокеанские коллеги — «Mistake Edition» (версия-ошибка).

Прекрасно помню свои чувства, когда я впервые устанавливал «линолеум» на своем домашнем компьютере. Удивительный белый сплеш-скрин с разноцветными квадратами вместо привычного и уже порядком поднадоевшего «облачного неба»! Красивые значки и звуковая схема от Windows 2000! Internet Explorer 5.5! В общем, глядя на интерфейс, обновленную систему вполне можно было принять за Win2K Professional, если не обращать внимания на тот факт, что это всего лишь перелицованная и чуть-чуть модифицированная Windows 98.

В Microsoft действительно стремились наладить выпуск новых версий ОС для «домашних» пользователей на платформе NT, однако такой глобальный проект подразумевал большой объем работы, что подтверждалось довольно медленным прогрессом пользовательской редакции NT — Neptune. Чтобы сохранить режим выпуска новой версии Windows раз в три года, генеральный директор Microsoft Стив Балмер решил выкатить обновленную версию Windows 98, включавшую ряд элементов из активно разрабатывавшейся тогда NT 5.0, позже превратившейся в Windows 2000. В силу чрезвычайно сжатых сроков работу начали в спешке, но, тем не менее, уже к началу 2000 года Windows ME значительно отставала от намеченного графика.

«Под капотом» у WinME пряталась MS-DOS 8.0, хотя реальный режим MS-DOS в новой ОС как раз был заблокирован. Файл IO.SYS в Windows Millennium Edition полностью игнорирует файлы ядра DOS CONFIG.SYS и COMMAND.COM, вместо них используется 32-разрядный драйвер диспетчера виртуальных машин VMM32.VXD, который создает среду окружения MS-DOS для системных процессов и приложений Windows. С одной стороны это позволило ускорить загрузку операционной системы за счет отказа от обращений к MS-DOS, с другой сделало невозможным запуск некоторых старых игрушек, в основном из-за того, система не могла загрузить драйверы реального режима, такие как ANSI.SYS. Впрочем, умельцы довольно быстро научились обходить это ограничение. В Windows ME файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT использовались исключительно для установки глобальных переменных среды, все остальные строки в этих файлах игнорировались, а управление порядком загрузки системы и автозапуском программ было перенесено в реестр.

Из других нововведений в Windows ME следует отметить обновленный Проигрыватель Windows Media, программу для монтажа видео Windows Movie Maker и обновленную справочную систему. Как и в Windows 2000, в Проводнике Millennium Edition вместо содержимого системных папок демонстрировалась страница-заглушка, которую, впрочем, можно было запросто отключить щелчком мыши по соответствующей ссылке. Система наконец-то научилась полноценно поддерживать широкий ассортимент устройств USB, чего ей очень не хватало раньше.

После официального релиза Windows Millennium Edition 14 сентября 2000 года Microsoft начала рекламную кампанию новой системы под лозунгом «Meet Me Tour», в рамках которой американским пользователям Windows 98 и 98SE предлагалось перейти на ME за 59,95 долларов («коробочная» версия стоила 209 долларов). Однако особого ажиотажа по этому поводу, как писали журналисты, не наблюдалось. Кто-то воспользовался столь выгодным предложением, но с появлением в 2001 году Windows XP популярность Millennium Edition начала стремительно падать, как и объемы продаж, которые вскоре и вовсе сошли на нет.

Больше всего меня (думаю, и других пользователей тоже) раздражала тесная интеграция Windows Millennium Edition с Internet Explorer: веб-представление папок в Проводнике здесь было включено по умолчанию, и чтобы отключить его, приходилось покопаться в настройках. Еще одно важное нововведение – приложение «Восстановление системы», позволявшее создавать точки восстановления и при необходимости откатить ОС до предыдущего состояния. А пользоваться этой функцией приходилось очень часто. Если Windows 98 по сравнению с Windows 95 отличалась относительно высокой стабильностью, то Windows ME в этом отношении определенно стала большим шагом назад. Система регулярно сбоила и выходила из строя – намного чаще, чем ее предшественница, восстанавливать или переустанавливать ее заново приходилось раз в два-три месяца. Но и это было не самым крупным недостатком Windows Millennium Edition.

Главным преимуществом операционных систем линейки Win9x по сравнению с Windows NT и 2000 являлось более высокое быстродействие на машинах с весьма скромной аппаратной конфигурацией, имевших распространение в начале «нулевых». Windows ME и в этом отношении сумела отличиться не в лучшую сторону: она была весьма привередлива к ресурсам, требовала для установки больше дискового пространства чем Windows 98, а со временем свободного места на винчестере становилось еще меньше: папка %SYSTEMROOT% имела тенденцию к неконтролируемому разрастанию. По скорости работы Windows ME мало отличалась от Windows 2000 Professional, зато значительно уступала ей в надежности. Сочетание всех этих факторов делало эту версию ОС далеко не лучшим выбором для пользователей.

Основная поддержка Windows ME завершилась 31 декабря 2003 года, а 11 июля 2006 г. прекратилась расширенная поддержка. Лично я перестал ей пользоваться намного раньше: насмотревшись на прожорливость, глюки и регулярные падения ME, уже через несколько месяцев я вернулся к проверенной Windows 98 SE, перетащив туда звуки, красивый сплеш-скрин и модные значки из Millennium Edition (для замены стандартных элементов ОС существовало множество утилит и твиков). Millennium Edition заслуженно считается одной из худших версий Windows после 95, однако эта система все же оставила свой след в истории — пусть он получился и не столь ярким, как у других версий Windows.

Оригинал

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!

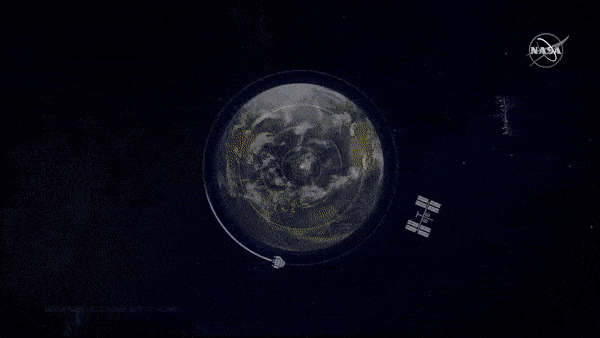

Мы привыкли к тому, что космические корабли рутинно летают к орбитальным станциям, сближаются и стыкуются. Но даже симулятор уровня Kerbal Space Program показывает, насколько это нетривиальная задача — то по расстоянию промахнулись, то скорость не та, то в тень вошли, то слишком много топлива потратили. А ведь в реальной космонавтике были истории, когда после отказа техники сближались вручную, причем, используя инструменты, которые, казалось, давно остались в прошлом. Сегодня мы поговорим о рандеву разнообразных космических аппаратов, от «Джемини» и первых «Союзов» до летающих сейчас к МКС Crew Dragon, Boeing Starliner и «Союзов», научившихся сверхкороткой схеме сближения.

Астронавт Александр Герст проводит эксперименты по навигации в космосе с секстантом, фото NASA

Основы

Для того, чтобы был понятны смысл выполняемых маневров и изображенные на графиках траектории, нужно коротко объяснить основы орбитального сближения и стыковки. Для простоты в примерах ниже орбиты круговые.

Прежде всего, чем ниже орбита космического аппарата, тем быстрее он пролетает виток. Причем аналогия с машинами, двигающимися по кольцевым московским улицам, Садовому кольцу, МКАД и ТТК будет некорректна, аппарат на низкой орбите не только пролетает меньшее расстояние за виток, но и движется быстрее. Физически правильная аналогия — шарики, катающиеся по натянутой ткани с грузиком-планетой. Главное следствие из этого для задач сближения и стыковки очень простое — чтобы догонять цель на орбите надо быть ниже, чтобы отставать — выше.

Несколько важных терминов связано с понятием «фазовый». Фазовый угол — угол между направлениями на два аппарата из центра, вокруг которого они вращаются, например, орбитальной станцией и кораблем, который к ней летит. Фазовый диапазон — допустимые значения фазовых углов. Орбита фазирования — на ней получают нужные значения фазового угла.

Общий принцип сближения для последующей стыковки прост — активный корабль стартует в нужный момент, чтобы по окончании выведения оказаться в плоскости орбиты цели и получить требуемое значение фазового угла. Затем догоняет цель по более низкой орбите фазирования и в нужный момент дает импульс, который приведет его близко к цели. Затем уже у цели выдается импульс, который уменьшает относительную скорость, и можно переходить к финальному сближению и стыковке. Но самое интересное скрывается в деталях — разные страны и поколения космических баллистиков создали очень разные реализации этого вроде бы простого алгоритма.

«Джемини» и секстант

«В надежде, что эта работа может помочь им в освоении космоса, она посвящается настоящим и будущим экипажам космических кораблей моей страны. О если бы я мог присоединиться к ним в их захватывающих начинаниях!»

Такое посвящение написал Базз Олдрин к своей диссертации «Визуальные техники наведения для ручного сближения». На момент защиты он провалил отбор во второй отряд астронавтов и еще не знал, что попадет в третий отряд и в итоге станет вторым человеком на Луне. Еще один малоизвестный факт — именно предложенный Олдрином подход в итоге и использовали на «Джемини».

Какие варианты сближения успели придумать до начала полетов?

Слева относительное движение, мишень в центре, тонкая линия — траектория активного корабля. Справа — то же самое, но в абсолютных координатах

Вариант для идеального мира — сразу на выведении ракета отправляет на траекторию перехвата цели. В реальной жизни любая задержка, авария, неточность приведет к траектории, которая пройдет мимо цели, и ни времени ни возможности исправить ситуацию уже не будет.

А этот вариант знаком всем, кто пытался сближаться и стыковаться в KSP, Orbiter или других симуляторах. Активный корабль выходит на орбиту фазирования, которая в одной точке касается орбиты цели. Затем, управляя высотой перицентра (нижней точки) эллиптической орбиты, задается период обращения, чтобы после очередного витка оказаться очень близко к цели. Концепция проста, но имеет свои недостатки — небольшая ошибка в финальном маневре может привести к промаху или неудобному ракурсу сближения. Такую ошибку будет сложно заметить и еще сложнее исправить, а, когда встреча через виток, ~90 минут, даже очень маленькая ошибка может в итоге стать заметной.

Олдрин в своей диссертации предложил то, что назвал орбитой ожидания, а сейчас это называют коэллиптической орбитой. Активный корабль после выведения и предварительного фазирования выходит на орбиту, которая имеет постоянную разницу высоты с целью. Ее плюс — в относительных координатах она выглядит как прямая линия, и расстояние до цели уменьшается с примерно постоянной скоростью. В определенных пределах длительностью нахождения на коэллиптической орбите можно управлять, чтобы сближаться в удобных условиях освещения. Для «Джемини» в итоге выбрали орбиту, которая на 28 км (15 миль) ниже.

Источник

Затем, когда высота цели над местным горизонтом составит 27,2°, производится маневр перехода на траекторию сближения. Важно — он выполняется по вектору, направленному на цель (развернув корабль носом на нее). Это не Гоманов переход, не самый экономный маневр, но он имеет множество плюсов. За время сближения есть две точки, когда можно обнаружить и исправить возможные ошибки. Корабль подходит к цели снизу, и она хорошо видна на фоне неба. И, главное, маневр выполняется в зоне видимости цели и может быть выполнен вручную с использованием резервных инструментов. Как это выглядит в динамике, можно посмотреть в симуляторе Orbiter.

Первая, упрощенная, попытка сближения, была предпринята уже на «Джемини-4» — астронавты должны были подойти к верхней ступени ракеты-носителя «Титан-2», которая вывела корабль на орбиту, и после отделения находилась совсем рядом. Однако из-за недостаточной тренировки этого сделать не получилось. Главной задачей «Джемини-4» был первый американский выход в открытый космос, который прошел в целом успешно. На «Джемини-5» попытку сближения с мишенью, которую везли с собой прикрепленной к кораблю, отменили из-за аварии в системе электропитания корабля. Из-за аварии при выведении мишени Agena Target Vehicle для «Джемини-6А» в качестве цели выбрали уже находящийся в космосе «Джемини-7». Получилось — за три витка активный корабль благополучно сблизился с целью и заснял шикарные кадры.

На «Джемини-8» удалось совершить первую в истории стыковку, но из-за случившейся сразу после аварии каких-то дополнительных экспериментов не проводили. А вот на “Джемини-9А” состыковаться не получилось из-за того, что на мишени не отделился головной обтекатель. Тем не менее, астронавты благополучно провели эксперименты с «футбольной» равнопериодической орбитой, а также ушли по орбите вперед и выполнили маневр сближения с противоположной стороны, сверху и спереди. Тогда же впервые использовали секстант для определения углового положения мишени.

«Футбольная» орбита слева

На «Джемини-11» успешно провели сближение за один виток и проверили «стабильную» орбиту. После отделения корабля от второй ступени выполнили первую коррекцию, на 23 минуте совместили орбитальные плоскости, на 35 минуте мишень увидел радар и на 50 минуте выполнили переход на траекторию сближения. Спустя 88 минут после старта корабль был уже около мишени «Аджена». Стабильной назвали орбиту, когда корабль летит по той же орбите за мишенью. В этом случае можно долго находиться на фиксированном расстоянии до цели и выполнить маневр сближения, когда это наиболее удобно.

Сближение за один виток (слева) и переход к цели из неподвижного висения на стабильной орбите

Но самая яркая история случилась на «Джемини-12», где, вот совпадение, летел Базз Олдрин. Бортовой радиолокатор корабля благополучно захватил мишень «Аджена» на расстоянии 436 км, но перестал ее видеть на 119 км. Баззу пришлось вспомнить свою диссертацию, достать хранящийся на всякий случай секстант и сближаться вручную. Получилось!

Базз Олдрин (слева) с секстантом в руках и командир корабля Джим Лоувелл

На плечах гигантов

Вопрос «Как же лунные модули «Аполлонов» могли, стартовав с Луны, найти командный модуль на орбите?» имеет очень простой ответ — так же, как это уже было отработано на «Джемини». На 11 и 12 «Аполлонах» лунный модуль стартовал в нужный момент времени, выходил на круговую орбиту позади командного модуля, выполнял маневр коррекции плоскости орбиты и переходил на уже знакомую вам коэллиптическую орбиту на те же 28 км (15 миль) ниже командного модуля. Затем, когда высота командного модуля составляла 26,6°, выполнялся переход на траекторию сближения.

Полет в абсолютных координатах. 0:00 — старт и выход на орбиту 17х83 км, 1:00 — маневр перехода на круговую орбиту высотой 83 км, 1:30 — совмещение орбитальных плоскостей, 2:00 — переход на коэллиптическую орбиту, 2:40 — переход на траекторию сближения, 2:55 и 3:10 — коррекции, 3:25 — торможение и стыковка. Источник

На «Аполлонах» 14-17 использовали быструю схему, которую проверили на «Джемини-11», и выходили сразу на траекторию, финальная точка которой совпадала с началом сближения.

Наглядное сравнение обычной (светло-серый) и быстрой схемы в относительных координатах

И, в общем, с этими траекториями особых проблем не было. Неприятность случилась там, где не ждали. На «Аполлоне-16» командный модуль должен был выйти на орбиту 15х110 км, отделить лунный модуль и перейти на круговую орбиту встречи высотой 110 км. Однако последний пункт выполнить не получилось из-за внезапной проблемы с приводом, поворачивающим маршевый двигатель служебного модуля. Принятое за неделю до этого правило безопасности говорило, что отказ любого из четырех приводов маршевого двигателя запрещает скругление орбиты и высадку на поверхность, лунный модуль должен подойти к командному, состыковаться, и астронавты, несолоно хлебавши, должны отправиться на Землю. На то, чтобы разобраться в ситуации, было примерно 10 часов, затем плоскость орбиты модулей оказывалась слишком далеко от района посадки. ЦУП принял решение, чтобы лунный модуль (ЛМ) подошел к командному (КМ). И тут начались неприятности — при выполнении маневра сближения пилот КМ Томас Маттингли заметил, что он тормозит, а расстояние до ЛМ не начинает уменьшаться. Подумав, он включил двигатели ориентации еще раз и убрал выданное изменение скорости — когда у тебя перицентр 15 км уменьшать его, тормозя, опасно. Так что когда модули вышли из тени Луны, ЦУП осознал наличие еще одной проблемы — относительное движение модулей определено неверно, и КМ не находится на «футбольной» орбите, которая сама через виток должна доставить КМ близко к ЛМ. По бортовым данным КМ перицентр орбиты составлял 11,6 км, а по данным ЦУПа — 16,6 км. Когда оба модуля подошли к району перицентра, астронавты при помощи ЦУПа начали выполнять сближение методом грубой силы — направив КМ в сторону ЛМ и вручную убирая постоянно возникающие боковые скорости. История закончилась хорошо — модули сблизились благополучно, на 16 витке ЦУП разрешил спуск на поверхность. Посадка, взлет, встреча на орбите и полет домой прошли без серьезных происшествий.

По эту сторону океана

В СССР связанный со сближением пиар и троллинг устроили еще в 1962 году. Корабль «Восток-4» был запущен ровно сутки спустя после старта «Востока-3» и был выведен на близкую орбиту. Космонавты Андриян Николаев и Павел Попович видели корабли друг друга и вели прямую связь. Но на «Востоках» не было двигателей для маневрирования, поэтому неизбежная небольшая разница орбит постепенно увеличивала расстояние.

Первым советским кораблем, который мог маневрировать на орбите, стал «Союз». Но подход советских инженеров очень сильно отличался от американского. Расчеты для рандеву выполнялись на Земле, корабли выполняли маневры, чтобы оказаться на расстоянии менее 30 км друг от друга, а дальше в дело вступала автоматика. При помощи обзорных антенн активный и пассивный корабли определяли положение относительно друг друга и оба разворачивались стыковочными узлами один к другому. Затем, определяя относительную скорость при помощи радиосигналов, активный аппарат подходил методом «грубой силы» — разгонялся в направлении пассивного, разворачивался, гася боковые скорости (при этом его гиростабилизированная антенна сопровождала пассивный корабль), тормозил и в финале подходил к стыковочному узлу.

Антенны системы “Игла” и принцип работы, источник

На первых полетах расстояние для срабатывания «Иглы» обеспечивалось выведением без предварительного сближения — после отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль оказывался сразу в районе цели. Реализуемость идеи продемонстрировали беспилотные «Союзы», обозначенные как «Космос-186» и «Космос-188», совершившие 30 октября 1967 первую в истории автоматическую стыковку.

Похожий подход попытались выполнить на «Союзе-3», но там из-за сочетания недостатков планирования, подготовки и ошибок космонавта получилось автоматическое дальнее сближение, но не удалось вручную подойти к пассивному кораблю и состыковаться. На «Союзах» 4 и 5 уже стыковались через сутки, для чего корректировали орбиту по передаваемым из ЦУПа уставкам.

Любопытная деталь — автономность сближения и невозможность быстро расшифровать телеметрию приводила к тому, что в ЦУПе знали только общую логику сближения и первые годы хватались за сердце, когда корабль, по ощущениям, слишком долго выполнял маневр или сближался без торможения.

Принятый в СССР подход имел серьезный недостаток — баллистики могли вывести корабль к цели до расстояния в несколько километров, а космонавты — состыковаться вручную с расстояния примерно сто метров. Но в случае отказа радиотехнической системы не было запасного ручного способа подойти от нескольких километров до сотни метров. По этой причине сорвались стыковки «Союзов» 7 и 8, «Союза-15» к станции «Салют-3», «Союза-23» к станции «Салют-5» и даже в 83 году, когда «Союз Т-8» не смог пристыковаться к станции «Салют-7». «Союз Т-8» стал последней каплей, после которой решили начать разрабатывать алгоритмы ручного дальнего сближения. Наработки очень пригодились в 1985 году, когда оказалась полностью обесточена станция «Салют-7» и к ней отправился корабль «Союз Т-13». Баллистики смогли подвести корабль на 5 км к станции, после чего космонавты Джанибеков и Савиных сближались вручную, используя лазерный дальномер, калькулятор и графические шаблоны с предварительно рассчитанными диапазонами расстояний и скоростей. Затем эти же наработки пригодились на уникальном полете «Союз Т-15», где перелетали от станции «Мир» к «Салюту-7» и обратно. На «Салюте-7» к тому времени сломалась «Игла» на свободном стыковочном порту, так что пришлось использовать дальномер.