Поступление в немецкий вуз, часть 3. Подача документов через уни-ассист и напрямую, уникальность немецких вузов.

Сегодня будет предпоследний пост из моего цикла о поступлении в Германию. Сегодня расскажу про подачу документов и про уникальность немецких вузов. Итак, поехали.

Подача документов в вуз.

У всех немецких вузов есть одна отличительная особенность: они уникальны. При подаче документов в какой-либо вуз, нужно внимательно читать все условия, требования, сроки и т.д. Очень внимательно. Нет, думаю, я недостаточно точно выразился: ОЧЕНЬ внимательно. Позже я дам конкретные примеры, насколько уникальными вузы могут быть.

Учеба в Германии начинается в два семестра: в зимний и летний. Крайний срок подачи в них – 15 июля и 15 января соответственно. Большая часть вузов начинает учебу именно в зимний семестр. К примеру, из 36 медицинских вузов только 9 из них начинают учебу в летний семестр, а биологию в летний семестр изучать невозможно в принципе. Желающим поступить на магистратуру тут везет немного больше: практически все мастерские программы начинаются в оба семестра, тут проблем особых нет. В вузы можно податься двумя способами: через уни-ассист и напрямую.

Уни-ассист.

Именно через уни-ассист проходит подача в большую часть вузов Германии. Это организация-посредник между студентом и вузом. Она занимается проверкой документов для поступления: все ли в порядке с заверением документов, все ли документы на месте, на какие специальности можно поступить, также уни-ассист переводит наши оценки в немецкие. Если после проверки все в порядке, то документы передаются в вузы, где уже выносится окончательный вердикт, занимаются составлением списков и рассылками приглашений/отказов. То есть уни-ассист ничего не решает, они только проверяют и перенаправляют документы.

Главный его плюс: нужно посылать только один пакет документов, а подаваться в сколько угодно вузов на сколько угодно специальностей. Эти документы проверяются в течение 2-6 недель, потом выносится вердикт, все ли с ними в порядке. Дело это не бесплатное, стоит 78 евро за первый вуз и по 15 дополнительных евро за каждый последующий, за специальности платить отдельно не надо.

Но тут есть подводные камни, которые обязательно надо учитывать. И их много.

1) Заверение документов.

Документы должны быть правильно заверены. Очень много людей теряют шанс поступить в немецкий вуз только из-за того, что они неверно заверили документы, которые уни-ассист в итоге не принял. К этому надо отнестись очень серьезно и внимательно. Обычно нужна копия документов и их перевод на немецкий язык, все это должно быть заверено посольством.

2) Оценки.

Обязательно надо перепроверять то, что высчитал уни-ассист. Они могут делать ошибки и это нужно контролировать. А еще они банально странно высчитывают оценки, но об этом ниже.

3) Сроки.

Отправить документы в уни-ассист можно до 15 июля или до 15 февраля, зависит от семестра. Все, что приходит позже, игнорируется. Когда отправляешь им документы, то они проверяют их в течение 2-6 недель, после чего присылают письмо с информацией о том, все ли в порядке и не хватает ли чего. Если чего-то не хватает, то они просят дослать документы. Только такой момент: если срок подачи документов уже прошел, то дослать им ничего не выйдет. А может быть такое, что отправляешь им документы заранее, они проверяют их полтора месяца, и где-то 10 июля говорят, что нужно им что-то дослать. Быстро все делаешь, отправляешь, а оно не успевает вовремя дойти и все, документы не принимаются.

Хочу уточнить, что тут есть 2 различных сценария «пролета». Первый – глобальный пролет. Это если проблемы с каким-то основным документов. К примеру, если они не принимают перевод оценок, то это значит, что пролет везде по всем вузам. Второй – локальный пролет. Если, к примеру, уни Дрезден требует мотивационное письмо, а ты его не посылаешь, то в пролете ты только с уни Дрездена, с другими вузами проблем нет.

4) Всегда что-то может пойти не так.

Можно упустить какой-то пункт и получить письмо счастья о том, что документы не будут приняты. Можно думать, что все в порядке, что все было учтено и т.д., а в итоге откуда ни возьмись вылезет проблема. Ну, или не вылезет, как повезет. Но лучше перестраховаться и отправить документы в уни-ассист как можно раньше, чтобы было время исправить свои ошибки. Подаваться по идее можно целый год, но не все вузы дают возможность податься сильно заранее. Но чем раньше – тем лучше.

В целом, уни-ассист не так уж страшен. Если все сделать по правилам, то проблем особых не будет. Но лично у меня от него остались очень неприятные впечатления. Расскажу свою историю.

Мы с девушкой отучились один год в одном вузе, у нас были одинаковые оценки (все пятерки), в уни-ассист мы отправляли одинаковые документы. И у нас вылезли разные проблемы. У меня уни-ассист запросил документ о системе оценивания в моем вузе. Якобы они не знают, как считать оценки, поэтому просят официальный документ с моего вуза. У девушки проблем с этим не было, у нее они и без помощи сразу все поняли, хотя учились в одном вузе. Зато у меня никто не обратил внимания на то, что я отправил им обычную незаверенную копию языкового сертификата, у девушки же потребовали заверенную.

Но самое веселое произошло дальше. Нам по-разному посчитали оценки. Дело в том, что в нашем вузе две системы оценок: пятибалльная и стобалльная. И у меня, и у нее одни пятерки. Девушке посчитали по пятибалльной, а т.к. у нее одни пятерки, то ей насчитали 1.0., то есть максимальную оценку. Мне же посчитали по стобалльной и насчитали 1.6. И с такой проблемой столкнулся не только я: сидя в одной тематичной группе вк, я встретил немало людей, которым считали по стобалльной/двестибалльной шкале, чего люди не ожидали, ибо это очень сильно влияет на шансы поступить.

Мои советы при подаче через уни-ассист:

1) Делать это настолько заблаговременно, насколько это вообще возможно. Всегда можно что-то упустить или что-то просмотреть, терять шанс поступить из-за этого очень обидно. Лучше иметь время, чтобы быть в состоянии эту ошибку исправить.

2) Никогда не подаваться только через уни-ассист. Многие вузы принимают заявления в том числе и напрямую. Лучше перестраховаться, чем потом терять шанс поступить.

3) При возможности подаваться в том числе на предметы без конкурса, куда принимают всех подряд, вне зависимости от оценок.

Подача напрямую.

Напрямую податься можно уже в меньшее количество вузов, но выбор все равно приличный. Здесь правила все те же: каждый вуз уникален, нужно внимательно читать правила. С одной стороны хорошо то, что при подаче напрямую не надо платить деньги, подача проходит бесплатно. С другой стороны, для каждого вуза нужно иметь на руках отдельный полный пакет документов. Если чего-то не хватает, то возможности дослать скорее всего не будет, а вуз может даже не сказать, что чего-то не хватает. У подачи напрямую есть еще одна особенность: они считают по пятибалльной шкале, не обращая внимания на стобалльную. Так, уни-ассист насчитал мне 1.6, когда как Мюнстер, Бохум и Дюссельдорф насчитали мне 1.0. Если у кого-то в вузе тоже используется стобалльная система, то мой совет: подавайте как можно больше заявлений в вузы напрямую.

И симбиоз двух этих методов.

VPD.

Он же Vorprüfungsdokumentation, он же чертегознаеткакперевести. Дикое извращение. Отправляешь все документы в уни-ассист, он их проверяет, выносит вердикт, выдает дополнительную бумажку, отправляет все документы обратно, а ты отправляешь их уже в вуз напрямую. Подобный БДСМ практикуется в небольшом (слава Богу) количестве вузов, в первую очередь в Баварии. Тут очень важно рассчитать все по срокам, ибо документы должны дойти в уни-ассист, он должен их проверить, отправить почтой документы обратно, а потом документы надо отправить в вуз, куда они должны успеть дойти до нужного числа. Обязательно нужно заранее проверить, каким образом работает вуз, чтобы не пропустить сроки из-за отправки и проверки документов.

Что учитывается при поступлении?

1) Оценки.

Все зависит от того, как проведешь год после школы. После года в вузе на родине учитываются школьные оценки + оценки за первый год обучения. После бакалавра на родине учитываются оценки за все 4 года обучения (относится и к тем, кто подается на первый курс, и к магистрам). После штудиенколлега учитываются оценки за последние полгода обучения там + результаты выпускного экзамена. Для поступления в вуз отдельных экзаменов сдавать не надо. Исключение составляют филармонии, некоторые художественные академии и т.д., где нужно сдавать профильный экзамен, но это скорее исключение, чем правило.

2) Национальность.

Жители ЕС подаются отдельно наравне с немцами. У жителей всех остальных стран отдельный конкурс. Обычно иностранцам отдают от 5 до 10% мест, иногда больше, иногда меньше. Сколько мест для иностранцев будет в вузе, зависит от каждого конкретного вуза.

В некоторых вузах (но не во всех)национальность играет еще большую роль. Эти вузы стараются набрать иностранцев из как можно большего количества стран, поэтому для каждой страны создаются отдельные списки и вуз принимает только самых лучших из каждой страны.

Для примера:

В вуз на 3 места подались 5 человек со следующими оценками (помним, 1.0 – лучшая оценка):

Россия: 1.0, 1.1.

Украина: 1.2, 1.4.

Папуа-Новая Гвинея: 2.8.

Места получат россиянин с 1.0, украинец с 1.2 и папуас с 2.8. То есть они участвуют в конкурсе со своими соотечественниками, а не в общем конкурсе. Я сидел на одном форуме подающихся на медицину, так большая часть людей с 1.1 не получили ни одного допуска, моя девушка с 1.0 получила приглашения из трех вузов из десяти, зато таиландец с 1.2 получил сразу 4 из крутых вузов, а все благодаря национальности.

3) ТестАС.

ТестАС – это тест на логику и в целом на интеллект. Он не особо сложен, к нему никак заранее не подготовишься, и он может сыграть большую роль при поступлении, ибо он улучшает оценки. Вузы могут требовать ТестАС, а могут его не требовать, а просто принимать. В первом случае податься в вуз без сертификата о сдаче этого экзамена невозможно в принципе, это одно из условий. В этом случае он может как улучшать оценку, так и не улучшать ее, зависит от вуза. Если вуз ТестАС не требует, а просто принимает, то тогда это отличный шанс улучшить свои оценки на 0.4-0.6 балла. Какой именно бонус зависит тоже от конкретного вуза. Принимают его, увы, далеко не везде, но шансы он может повысить очень существенно. Сдать его можно много где три раза в год. В России, к примеру, он сдается в пятнадцати городах, в Украине и Казахстане в двух, а в Беларуси в одном. Участие стоит 80 евро, полтора месяца идут результаты, готовиться к нему толком не надо. Я очень советую задуматься о его сдаче, ибо он может очень помочь. А может оказаться бесполезным, зависит от вуза.

4) Мотивационное письмо.

Это касается в первую очередь магистратуры. В этом случае помимо стандартного набора документов нужно послать еще мотивационное письмо, где нужно ответить на различные вопросы и за которые получаешь баллы, которые, в свою очередь, влияют на шанс поступить в этот вуз. В некоторых вузах на бакалавра тоже требуют мотивационное письмо, но его не оценивают и не до конца ясно какую роль оно играет.

5) Пропедойтикум/штудиенколлег.

Некоторые вузы дают дополнительные бонус-пункты, если ты посещал их штудиенколлег или же прошел курс пропедойтикума при вузе. Что такое штудиенколлег и пропедойтикум я описывал в предыдущем посте. Бонус может быть существенным. К примеру, за пройденный пропедойтикум при университете Мюнстера дают дополнительные 0.6 пунктов, которые складывают с бонусом за ТестАС, где максимум тоже 0.6 пунктов. В итоге можно даже с не очень хорошей оценкой получить большой шанс поступить.

6) Разные разности.

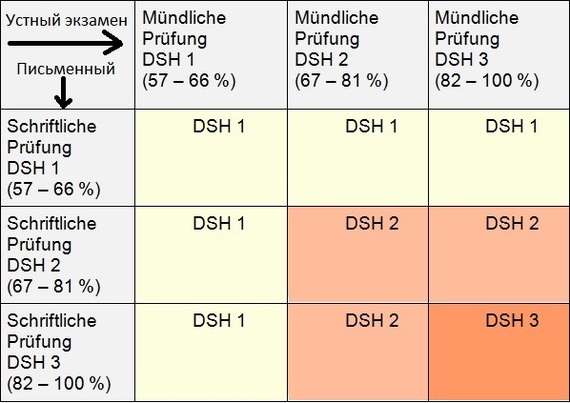

Тут ничего конкретного сказать нельзя. В некоторых вузах дают бонусы за пройденную практику, в других за отличный языковой экзамен (ДСХ3/ТДН5). Другие варианты улучшить оценку лично я не встречал, но не исключаю, что в каком-то вузе могут учитывать еще что-либо.

Требования разных вузов.

Я писал в начале моего поста о том, что все вузы уникальны, и что нужно отдельно для каждого вуза узнавать все условия поступления. После того, как мы ознакомились со всеми понятиями и терминами, я на конкретных примерах расскажу то, с чем столкнулся лично я, подаваясь на медицину. Я имел дело с 12 вузами.

Стандартные требования типичного вуза выглядят так: работает с уни-ассист, требует ДСХ2/ТестДаФ4444, не требует VPD, не принимает и не требует ТестАС, национальность не играет роли, дополнительных денег не берет. Это, так сказать, стандарт. Но у многих вузов что-то где-то да отличается.

-Мюнстер: подача напрямую, до 31 мая/30 ноября, требует ДСХ3/тестДаФ5555, принимает ТестАС, но не требует.

-Бонн: подача напрямую, требуют особого вида заверения, национальность играет роль.

-Любек: национальность играет роль.

-Хайдельберг: национальность играет роль.

-Маинц: подача напрямую, принимает ТестАС, требуют за обработку документов 40 евро.

-Дрезден: принимает ТестАС, просит мотивационное письмо, приглашает на собеседование

-Аахен: подача напрямую, просит мотивационное письмо, требует (а не просто принимает) ТестАС.

-Лейпциг: принимает ТестАС

-Дюссельдорф: национальность играет роль.

-Росток: требует ДСХ3

-Магдебург: требует ДСХ3 и ТестАС

-Кельн: требует ТестАС и особое заверение.

-Гамбург: принимает ТестАС, работает с VPD, дает бонус за отличный сертификат.

Из тех вузов, в которые я подавался или планировал подаваться, только 3 (Йена, Халле-Виттенберг, Бохум) соответствовали стандарту. Остальные вузы в чем-то, да отличались. Нужно очень внимательно изучать требования каждого вуза отдельно, чтобы случайно с ним не пролететь.

На сегодня все. Через пару дней будет последний пост из серии, в котором я расскажу про то, как рассчитать свою оценку и свои шансы поступить, про визу и про финансы.