Не-кратко о ролике Клима Жукова про фильм "Семь Самураев" | Критика (часть 2)

Так как вся статья целиком по символам никак не влезала, пришлось разделить её на две. Первую часть вы можете найти здесь.

Сам ролик для удобства добавлю сюда тоже.

10. «В 1603-м году началась эпоха Эдо… люди дворянского сословия, то есть самураи – стали богатеть, стало у них нормально всё».

В реальности всё было прямо противоположно сказанному. Эпоха Эдо – время повального обнищания самураев, и на то есть две причины. Первая: это действительно, как и сказано в ролике, мирная эпоха без войн. А самурай в первую очередь – воин. При Эпохе Воюющих Провинций для такого человека всегда нашлась бы работа, любой солдат ценился, особенно умелый. Самурайскому сословию было комфортно, когда ты клёвый аристократ при оружии, и тебя кормят за то, что ты сражаешься. Хуже было с пехотинцами «ашигару», набираемых из крестьян. Они, во-первых, использовались для численного перевеса, и их всегда должно быть много. Так что оплатить каждому нормальное жалование, было делом почти невозможным. Во-вторых, ашигару – земледелец, несущий воинскую повинность, и у него есть вообще-то другой род деятельности, который его кормит. Нищенский огород и нищенское солдатское жалование вкупе было похоже на какой-то прожиточный минимум. И в-третьих, так как ашигару земледелец, он не может всё время находиться с полководцем в походе. И не может принимать участие в долгих осадах. Ашигару нужно было отпускать домой стабильно раз в год для посевных работ, иначе кормить страну и платить налоги будет некому, а Япония – страна сильно зависящая от аграрной деятельности. Но самурай-то другое дело – это профессиональный военный, готовый положить всю жизнь на дело службы. Но когда войны нет, куда денутся все те, чей основной род деятельности – это рубить противника на поле боя? Правильно: вся эта толпа мигом станет безработной. Собственно, слово «ронин» - то бишь «самурай без хозяина», о которых ведёт речь Клим Саныч далее, описывая героев фильма, приобретает фантасмагорические обороты именно в эпоху Эдо, способствуя адской безработице (самурай же не на помойке себя нашёл, ему подавай управленческую должность, а не эти ваши заработки руками и ногами).

И вторая причина, это то, что новое правительство в лице сёгуната Токугавы очень старалось делать всё, чтобы бывшие коллеги, содержащие войско, никогда больше не смогли его содержать. Для князей придумывали разорительные налоги, лимит на количество вооружённых лиц при охране, обязаловку с жизнью в новой столице, на которую уходили раз в N лет космические суммы денег (князь обязан был прибыть в столицу и год прожить там вместе с семьёй, соответственно, его сопровождали от ста до нескольких тысяч человек, в зависимости от статуса вельможи). То есть, даже те, кто хотел бы содержать у себя каких-никаких солдат, не были способны оплатить их труд.

В итоге мы имеем в период Эдо массово обедневшее самурайство, выкинутое на обочину жизни за ненадобностью, а не процветающую аристократию, с поэзией и шашками. Лишь малый процент вояк, занимающий высокие административные посты, действительно преуспевал и мог позволить себе попить чаёк в тишине и роскоши.

А вообще золотой век самурайства – это эпоха Камакура (1192-1336), так-то!

11. «Они как-то пытались пристроиться к делу… пытались устроиться в другие дружины самурайские к другим кланам, которые не являются им враждебными, то есть туда, куда не западло ему пойти, то есть, к тому господину, который против его покойного господина не воевал, например».

Ронины, о которых в цитате ведётся речь, охотно шли даже туда, куда западло. Нередки случаи, когда вполне себе служивый гарнизон форта при хозяйских харчах просто напрочь сдавал свои позиции и переходил целиком на сторону врага ещё до боя, уменьшая число вояк в армии господина, и пропорционально увеличивая это число у наступающего противника. Умирать-то никому не хотелось, как бы ни гласили красивые современные кинокартины про сэппуку и честь. Например, такой парень как Тоётоми Хидэёши известен не только тем, что был страшен, как обезьяна, но и своими выдающимися дипломатическими способностями. Его посылали перед авангардом армии, чтобы тот шёл и договаривался с частями противника оказать поддержку. И – удивительно – он достигал на этом немалых высот. Такие крупные командиры как Кобаякава Хидэаки и Шимадзу Ёшихиро не стеснялись предавать свою армию прямо во время знаковых сражений, и если господин Кобаякава ещё по-джентльменски начал палить в задницу пехоты своего дружка Отани Ёшицугу (впрочем, господин Ёшицугу был мастером принимать удары задом, если вы понимаете о чём я), то вот бравые ребята из Шимадзу рубили, аки берсерки, вообще всех – и своих, и чужих. Встаёт вопрос: если даже крупные фигуры, которые отнюдь не бедствовали, не видели ничего зазорного внаглую перейти на сторону врага прямо во время кровопролитного сражения, то что говорить про голого алконавта, только что потерявшего работу? Он либо промышляет единственным, что у него осталось – мечом, либо умирает с голоду. Это вдвойне забавней объяснять, потому что сам Клим Жуков спустя минуту диалога выдаёт примерно ту же мысль, которая напрочь расходится с его же первым тезисом.

12. «Скорее всего если у тебя физически не будет еды, то ты пойдёшь работать за еду, это естественно… а противно–не противно – это дело такое».

Самурай не говорит о деньгах. Потому что деньгами пользуются низшие сословия, и нормальному пацану западло брать взятку китайскими монетками. Но это, конечно, актуально только для эпохи Эдо, когда появляется что-то похожее на вменяемые товарно-денежные отношения. Однако, не стоит забывать, что зарплата самурая и так состоит из еды, особенно в период Сэнгоку. Буквально, даже если это очень богатый человек, он получает жалование именно едой – рисом. Существует замечательный стандарт «коку», равный количеству риса, нужного чтобы прокормить одного человека в год. И то, насколько крут самурай определялось ничем иным, как доходом в коку риса. Вот есть у вас старший манагер, у него зарплата 100 коку риса. Это значит, что он получает из амбаров столько мешков в год, чтобы этого количества хватило на содержание самого манагера и на всех его слуг с семьями, а сколько слуг у него было – можете открыть калькулятор и рассчитать сами, потому что от своей сотни коку, он платил зарплату и им. В общем-то, по этой причине даже не особо прижился в стране золотой стандарт, ибо номинал золотых монет неизменно зависел от того, урожайный ли год, и сколько избытков риса есть в свободном обращении. И казалось, что монета у вас в ходу одна и та же, и даже мысль приравнять законодательно 1 золотой рё к 1 коку риса кажется здравой, но вот количество золота в ней постоянно менялось, обесценивая монету. Работать за еду для самурая не зашкварно. Зашкварно то количество, за которое он будет работать. И этика вопроса тут именно в том, что услуги безработного исчисляются не в коку, а одной миской, чтобы не умереть с голода.

13. «- А я правильно понимаю, что в это время крестьянам запретили вообще иметь оружие при себе?

- Это на мой взгляд очень странное запрещение, потому что… а как бы ты его приобрёл, это самое оружие? Сабля стоит дорого, купить ты её, скорее всего, не сможешь. Купив, нахрен она тебе сдалась?»

Здесь Клим Саныч запутался в собственных ногах. Ведь он сам уже выяснил точную дату событий фильма – это 1574-й год. Указ «Катанагари», запрещающий иметь оружие всем сословиям, кроме самурайского, был издан Тоётоми Хидэёши в 1588-м году. Клим Саныч вместо того, чтобы ответить «нет» на прямой вопрос, начал рассуждать про то как бы крестьянин стал покупать себе меч. А никак он не стал бы его покупать – он его просто стырил бы с ближайшего трупа, благо таких было очень много в Эпоху Воюющих Провинций, либо услужливо помог бы отбившемуся от стада пехотинцу стать таковым ради этого самого меча. В период постоянных войн мечи приобретали статус ширпотреба – массового товара, кующегося нарасхват абы как, чтобы за малое количество времени вооружить как можно большее число людей, и продавались такие экземпляры пачками. Звались они «учигатана» - буквально «меч, которым бьют», тут одновременно и название крутое, и инструкция к применению вшита. Это массовая дешёвая болванка, нужная просто для того, чтобы у воина была тяжёлая палка, дабы стукнуть ей, когда копьё сломалось, стрел не осталось, фитиль намок, а конь, если таковой был, давно валяется в канаве. Соответственно, хорошенько порыскав по полям сражений можно было найти много любопытных железок.

Теперь по поводу «странности» этого запрета, который наступит, правда, через 14 лет после рассматриваемого нами периода. Дело в том, что бесконечные войны создавали адовый стресс для мирного населения. И возникала естественная необходимость как-то себя защищать, о чём, кстати, и повествует сюжет фильма. Крестьяне постоянно сколачивались в рейд-бригады, называемые «икки», цель которых - не дать себя ограбить бродячему разъезду самураев – своих или чужих – и желательно пограбить самому, налетев на другой такой же сквад храбрых оборванцев. Икки были головной болью для многих князей, ведущих войны, и порой показывали замечательные результаты, захватывая целые области. На подавление крестьянских восстаний тут и там приходилось постоянно тратить время и ресурсы, особенно если повстанцы представляли собой действительно серьёзную силу, как например «люди из Сайка», ставшие последней каплей для ввода указа о запрете мечей.

Суть закона «Катанагари» кроется в его названии – «Охота за мечами». Когда Тоётоми Хидэёши привёл к покорности многих бывших коллег и врагов, стало возможным проследить за тем, чтобы в деревнях изымалось всё опасное, что там имелось, и даже некоторые предметы огородного инвентаря. Другими словами, суть была в том, чтобы разоружить как можно больше тех, кто мог снова образовать стихийное восстание. А что это такое – многие полководцы знали не понаслышке. И по данным исполнителей закона, за какие-то месяцы они изымали в деревнях просто катастрофическое количество оружия, так что можете представить на какой пороховой бочке сидел господин Хидэёши с товарищами, и больше не считать указ странным.

14. «А из чего делать латный доспех в Японии? Там просто нет своего железа. Всё железо, которое у них есть – это очень дрянная болотная руда, которую чудовищно сложно обрабатывать».

Конечно, плохое качество железа в Японии – это тема, которую пинали почти все, кто не является свидетелем святой катаны, разрубающей рельсу вдоль. Обработка дрянной болотной руды – сатэцу – носит название «суйро хашири», и выполняется при помощи водных ручьёв, вымывающих примеси из железного песка, пока в нём не останется высокое содержание самого железа. Очищенный таким образом материал имел весьма удовлетворительное качество. Но железный песок сатэцу был не единственным способом получения железа, вопреки заявлению товарища Жукова. Например, вполне себе сносные железные шахты находились в провинциях Биттю и Бидзэн, дающие весьма чистое железо, сравнимое по качеству с европейским, оттуда оно расходилось в слитках уже по всей стране.

15. «Когда рядом было какое-нибудь сражение или стычка, все окрестные крестьяне сбегались и под шумок раздевали убитых»

И нет, не подумайте, в этой фразе Клим Саныч выдал базу. Но эта база не стыкуется с его же собственным пассажем из пункта за номером 13. Сначала Жуков удивляется зачем надо было разоружать крестьян, ведь откуда они вообще возьмут эти свои сабли? И тут же, спустя пару минут, сам объясняет откуда они оные сабли брали.

И да – тут он прав, существовал даже отдельный термин для этого безобразия – «очидокари». То есть «охота на побеждённых». В рамках которой плебс действительно мог гоп-стопнуть недобитки какого-нибудь отряда и раскулачить их на добро. А если и раскулачивать не надо – а просто прийти и взять с убиенного тела легендарный лут, так то ж ещё лучше. Так что, Клим Саныч, тут как в анекдоте – вы либо крестик снимите, либо… ну, вы поняли.

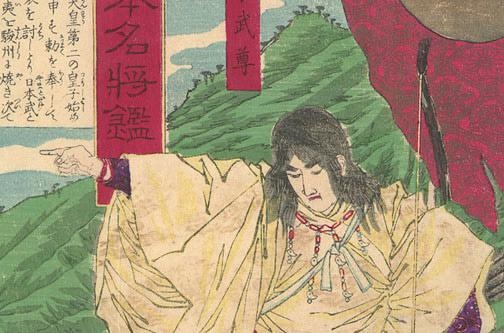

16. «Если ты собрался с духом и очень мучительно покончил с собой при помощи сэппуку… и у тебя рука не дрогнула, значит дух твой достаточно силён, чтобы расстаться с жизнью навсегда, и ты, может быть, больше не родишься. Это большой плюс».

Цели ритуального самоубийства, конечно, носили и религиозный характер, но не такой, каким его видит Клим Саныч. Сэппуку – это привилегия, данная самураю, чтобы уйти из жизни, «сохранив лицо», и спастись от бесчестья, в том числе спасти от этого свою семью. Я недаром заключил этот термин в кавычки – «потерять лицо» - значит для японца гораздо больший негатив, чем смерть. В дело вступала идеологическая обработка буддизмом, твердившая, как правильно заметил товарищ Жуков, о том, что бояться смерти не нужно – это часть бесконечного цикла страданий. Но абсолютно неверно то, что совершивший красивую нарезку воин тут же вырвется из круга дурных перерождений. Чтобы из него вырваться, необходимо просветлиться, абстрагироваться от всех желаний и эмоций, а не просто иметь достаточную решимость, чтобы причинить себе боль. Существует понятие «хара-но курой хито» - «человек с запятнанной душой». Где слово хара – это часть от «харакири», и означает «живот». Средневековые японцы считали, что человек думает не головой, а животом. Душа и все мыслительные процессы происходят именно там. Поэтому, вскрывая живот, провинившийся человек показывал чистоту своих мыслей, дескать, ему было не стыдно открыть их миру прямо через плоть. Буквально, физически, выставлял напоказ свою душу. К тому же болезненное сэппуку с крестообразным надрезом очень быстро вышло из моды, всё же более традиционным методом считается просто воткнуть ножик себе в пузо, необязательно даже глубоко, тогда как товарищ рядом – кайсякунин – должен рубнуть по шее с фатальным исходом. Считается, что первый по всем канонам этикета такое самоубийство совершил в конце 12-го века воин по имени Минамото-но Ёримаса. Он хотел, чтобы врагу после сражения не досталась его голова в качестве трофея, и потому велел своему слуге снести ему её с плеч и закопать где-нибудь, либо вовсе выбросить в речку. Но слуга не мог поднять клинок на своего господина, и сказал, что сделает это только тогда, когда тот будет мёртв. Ёримаса это условие выполнил, и прямо там же насадился на меч, а слуга, недолго думая, закосплеил гильотину. Это было выполнено так трогательно, поэтично и красиво, что считается, будто сей пример вдохновил других воинов на такую же весёлую процедуру.

Это всё, что я смог найти, и на что хватило практических знаний в области. Как и было сказано в предисловии, я не касался технических аспектов фильма и художественного взгляда режиссёра. Надеюсь статья была для вас познавательной.